প্রকাশকেরা বই বাঁধাই করতে শুরু করলে প্রচ্ছদ একইরকম হতে থাকে। প্রথম দিকে স্পাইনের ওপর শিরোনাম লেখা হত হাতের লেখা এবং আঁকা অক্ষরে। পরে মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা লেবেল যুক্ত করা শুরু হয়। ১৭০০ শতক থেকে বইয়ের তাক সাজানোর জন্য স্পাইনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। বইয়ের নাম, লেখক, প্রকাশক– সব কিছু স্পাইনে ছাপা হতে শুরু করে। এমনকী, তখন স্পাইনে প্রকাশকালও ছাপা হত! তবে ভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের স্পাইন লিপি দেখা যেত।

শিরদাঁড়া শুধু শরীরকে ধরে রাখে না, ধরে রাখে মানুষের আত্মমর্যাদাকেও। তেমনই বইয়ের স্পাইন বা দপ্তরিদের ভাষায় যাকে বলে ‘পুট’, সেটাও ঠিক না থাকলে বইয়ের আত্মমর্যাদার অবলুপ্তি ঘটে। বইয়ের স্পাইন নিয়ে আমার মতো এমন ভুক্তভোগী আর কেউ আছে কি না, জানি না। আমার একটি বই বেরিয়েছিল সিনেমার ক্যুইজ নিয়ে। প্রকাশকের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক হয়েছিল, বইটি হবে ডায়েরির আকারে অর্থাৎ চওড়ায় ছোট এবং একটু লম্বাটে ধরনের। সেই অনুযায়ী কম্পোজ হল, বইয়ের মেকআপ হল, প্রচ্ছদও হল সেই মতো। কিন্তু ছাপা হল ডবল ডিমাই মাপে। ফলে যেটা দাঁড়াল, বইয়ের মলাট সুদ্ধ বই ছেপে যখন এল, দেখা গেল, মলাটের স্পাইন উঠে এসেছে সামনের প্রচ্ছদের হৃদয় জুড়ে। সে এক কিম্ভুতকিমাকার অবস্থা! ফলে মানতেই হবে শিরদাঁড়া মানুষ এবং বইয়ের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ।

আগে বলি, স্পাইন হয় কী করে!

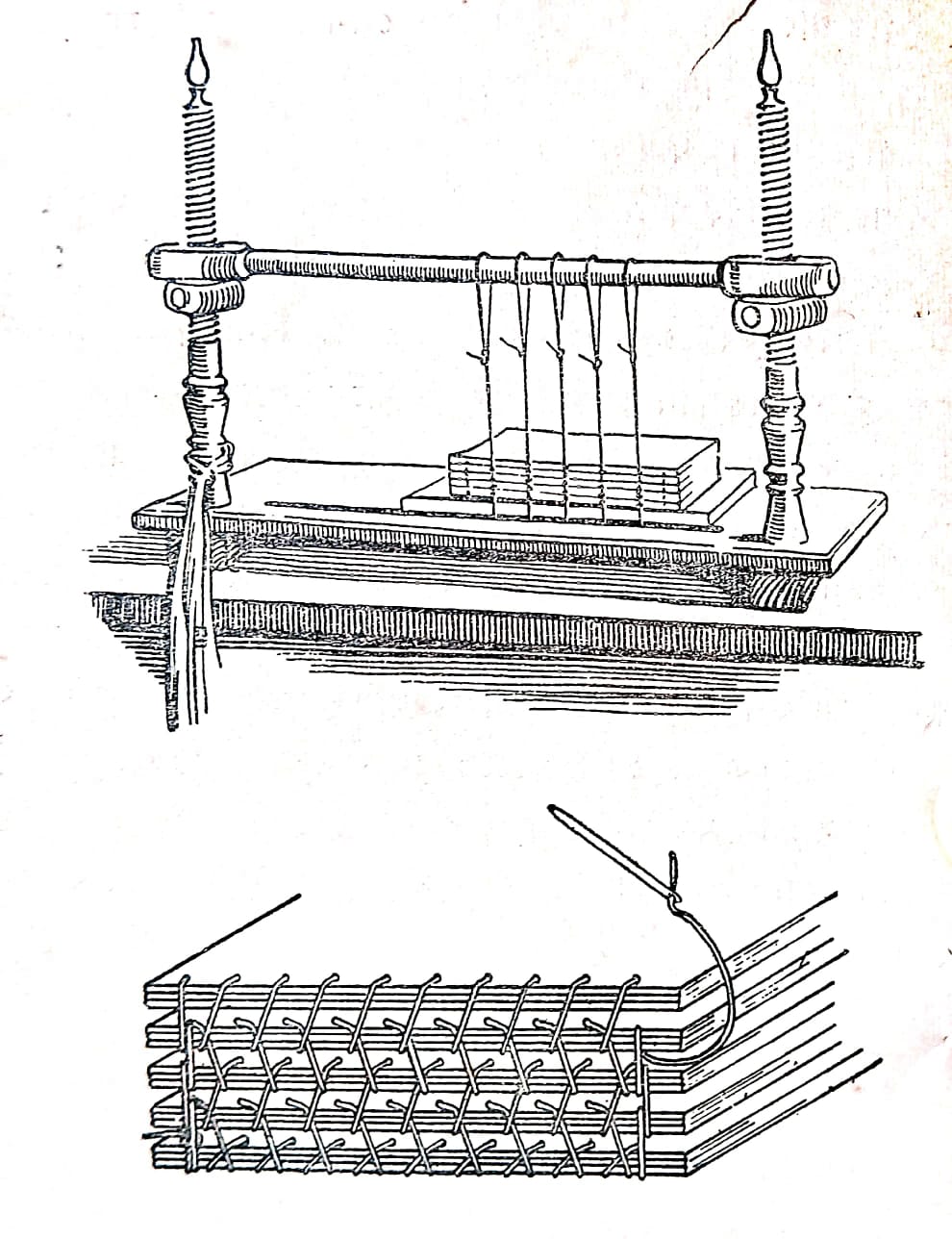

ফর্মা ছাপা হয়ে গেলে ফর্মাগুলি ঠিকঠাক সাজিয়ে সেলাই করতে হয়। প্রত্যেকটি ফর্মার মাঝখান দিয়ে দু’তিনটে ফোঁড় দিয়ে সুতো বের করে এনে পরের ফর্মাগুলোর ফোঁড়ের সুতোর সঙ্গে গিঁঠ দিয়ে দিতে হয়। একেই আমরা বলি ‘জুস’ সেলাই। বই মোটা হলে এবং মজবুত করে বাঁধতে গেলে, যেখানে যেখানে সুতোর ফোঁড় পড়বে, সেখানে ফিতে বসাতে হয়। এই ফিতেকে বেড় দিয়ে সুতো টেনে নিতে হয়। জুস সেলাই পড়লে বইয়ের পাতা স্বচ্ছন্দে খোলা যায়, যে কোনও ভাবে বই খুলে জমিতে রাখলে পাতাগুলো শুয়ে থাকে, গুটিয়ে উঠে আসতে চায় না। এভাবেই ভালো বই প্রস্তুত হত।

বইয়ের পিছন বা সেলাইয়ের ধারটাকে বলে ‘স্পাইন’। মোটা মোটা বই সেলাই করার পর স্পাইনকে গোল করে দেওয়া হয়। গোল করে দিলে বই বারবার নাড়াচাড়ায় তেমন জখম হয় না। ভালো বাঁধানো বইয়ের জন্য চাই ঠিকঠাক স্পাইন। আমাদের দেশে নতুন যে সমস্ত বই বাঁধাই হয়, তা খুবই দুর্বল এবং অ-মজবুত। বইয়ের বাঁধাই খারাপ হলে, বইয়ের মলাট ছিঁড়ে আলাদা হয়ে যায়। আসলে মলাট ছেড়ে স্পাইন ও বোর্ডের সংযোগস্থল থেকে, ইংরেজিতে যাকে বলে ‘ফ্রেঞ্চ জয়েন্ট’। আমরা বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে প্রচ্ছদ সুদৃশ্য করি, কিন্তু সুদৃঢ় করার বিষয়ে আগ্রহ দেখাই না।

বইয়ের স্পাইন ঠিক রাখতে হলে, আমাদের কয়েকটি দিকে নজর রাখতে হয়। প্রথম হচ্ছে হেডব্যান্ড। স্পাইনের ওপরের দিকে একটি ফিতা দেখা যায়, যা অনেক সময় আঠা লুকিয়ে রাখে এবং স্পাইনকে মজবুত করে। হেডব্যান্ডের মতোই ফুটব্যান্ড– যেটি স্পাইনের নিচে থাকে। যেখানে স্পাইন ও কভার মেশে এবং বই খোলার সময় ভাঁজ হয়, অর্থাৎ জয়েন্টের যত্ন নেওয়া। আর শেষে জয়েন্টের ভেতরের অংশ, অর্থাৎ কভার ও স্পাইনের মাঝের ভাঁজ হওয়া জায়গা, যাকে বলে ‘হিঞ্জ’, তার যত্ন নেওয়া।

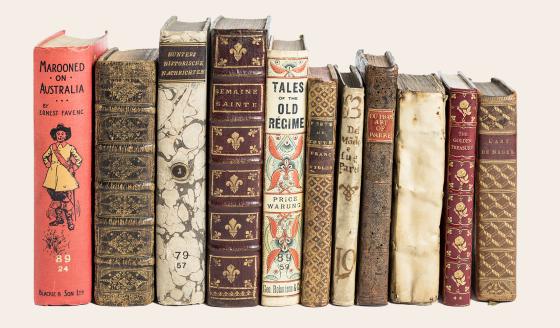

তাহলে দেখা যাচ্ছে, বইয়ের তিনদিক খোলা রেখে একটি মাত্র দিকে বইয়ের পাতাগুলো আটকে রাখছে স্পাইন। স্পাইনে বইয়ের নাম, উপশিরোনাম, লেখক, প্রকাশকের নাম বা প্রতীক ইত্যাদি থাকতে পারে। নিজের বই-তাক বা লাইব্রেরিতে শেলফের তাকে সাজানো বই বের করার জন্য স্পাইনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

স্পাইনের ইতিহাস কিন্তু খুব একটা বেশি দিনের নয়। স্পাইনের নিজস্ব একটা ইতিহাস আছে, যা বইয়ের বাঁধাই ও বই পড়ার রীতির সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। প্রাচীন গ্রিস, রোম, মিশরে বই ছিল মূলত স্ক্রোল বা পাকানো পটের মতো। লেখাগুলি প্যাপিরাস বা পার্চমেন্টের লম্বা টুকরোয় লেখা হত।

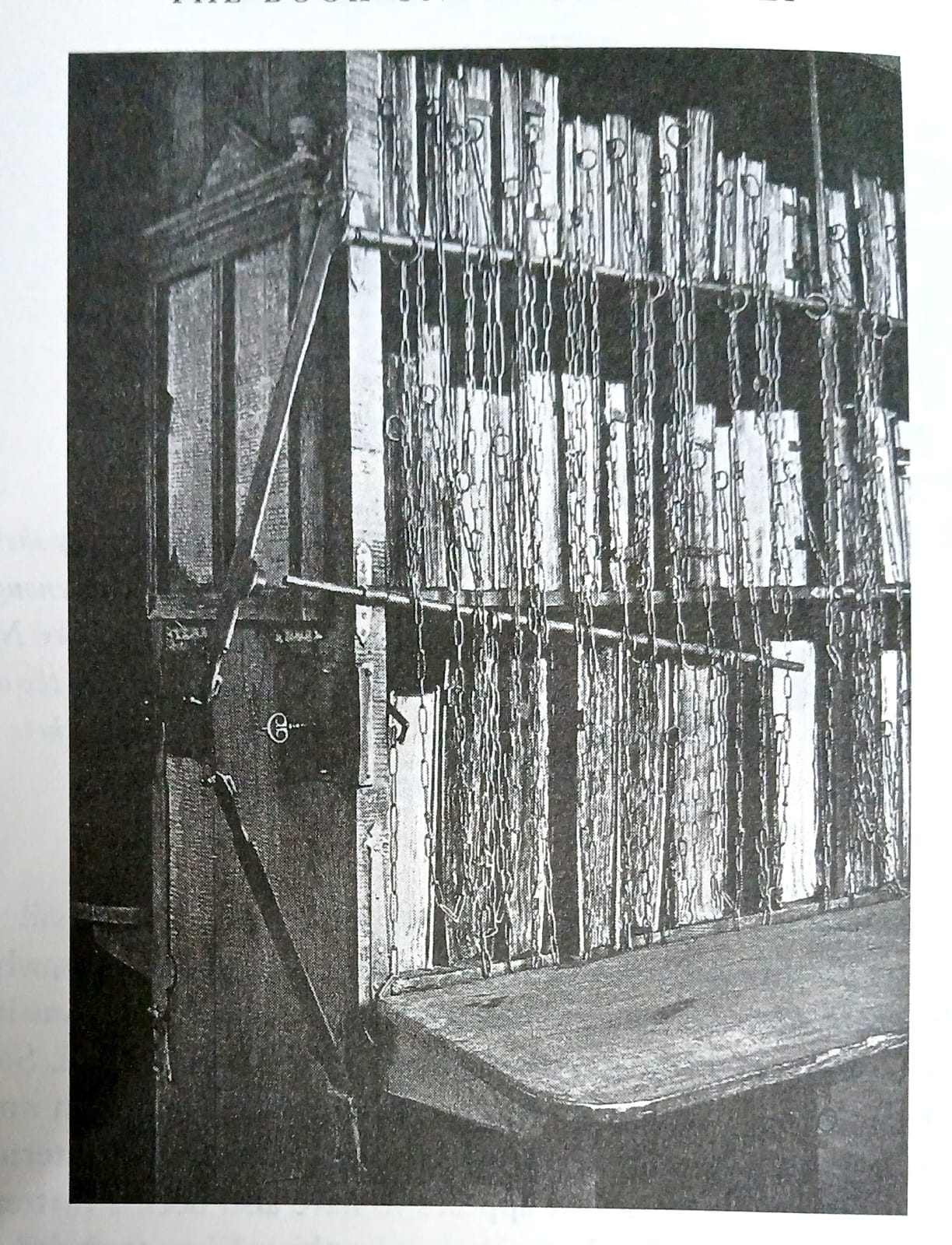

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে স্ক্রোলের পরিবর্তে কোডেক্স বা পাতাওয়ালা বই জনপ্রিয় হতে শুরু করে। এই সময়েই আসল অর্থে বইয়ের স্পাইনের সূচনা হয়। পাতা একসঙ্গে সেলাই করে একপ্রান্তে বাঁধাই করা হত। কিন্তু বইগুলি রাখা হত শুইয়ে। স্পাইন হলেও তার কাজ ছিল শুধুই পাতাগুলোকে আটকে রাখা।

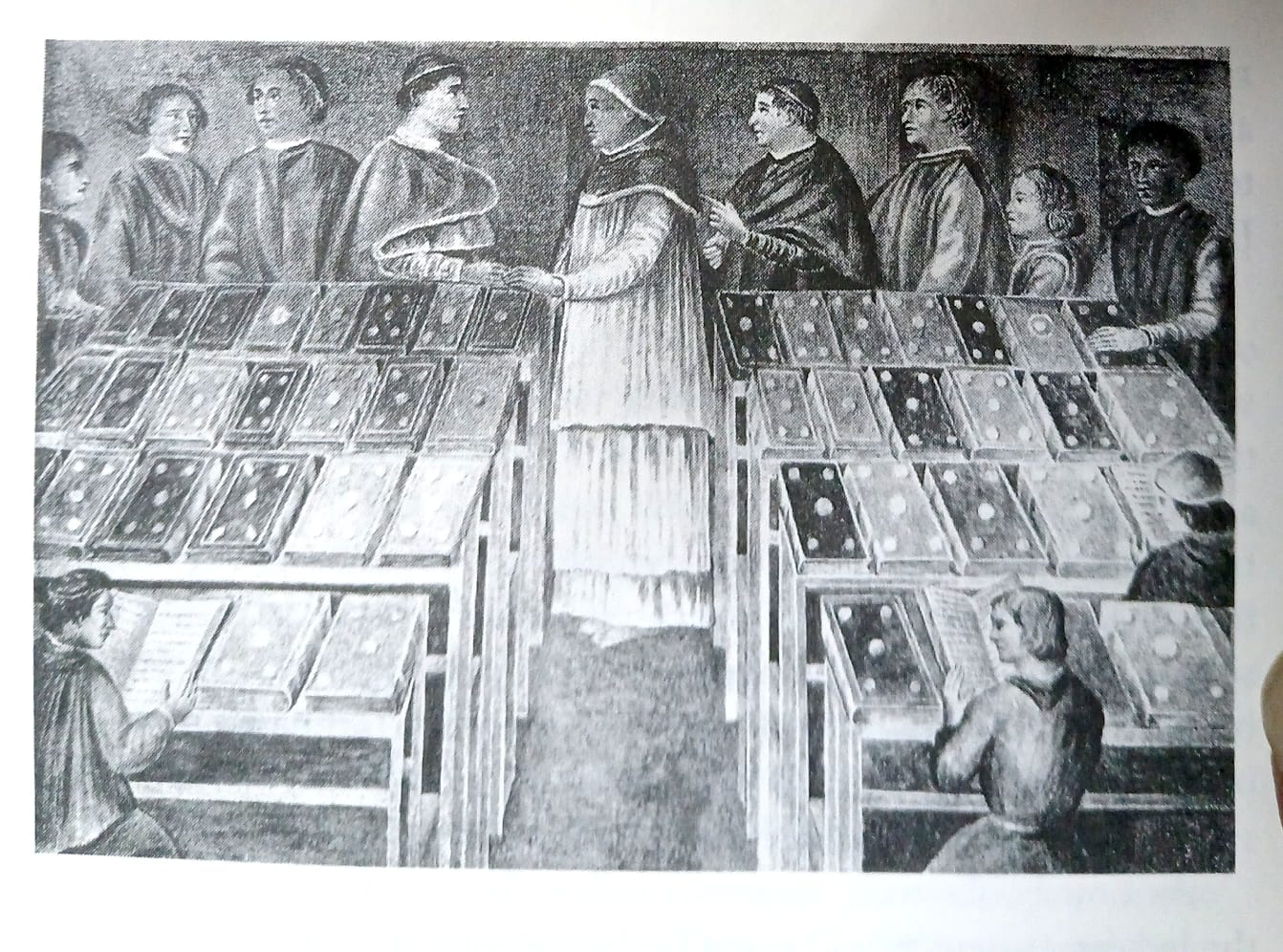

মধ্যযুগীয় ইউরোপে গির্জায় তৈরি পাণ্ডুলিপি-বইগুলিতে স্পাইন ছিল বেশ পুরু ও শক্ত। সেগুলি সাধারণত কাঠের বোর্ড ও চামড়ার বাঁধাইয়ে তৈরি হত। সেই সময় বই সাধারণত তাকের ওপর স্পাইন নিচের দিকে করে রাখা হত। ফলে স্পাইনে শিরোনাম লেখাও থাকত না, প্রয়োজনও ছিল না।

১৫০০ শতকে গুটেনবার্গের মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের পর বইয়ের উৎপাদন বাড়ল। বই তখন আর কেবল মঠ বা ধনী অভিজাতদের সম্পদ রইল না। এই সময় থেকে বই দাঁড় করিয়ে (স্পাইন বাইরে রেখে) রাখার রীতি চালু হয়। ফলে স্পাইনে শিরোনাম লেখা শুরু হল। তবে এখানেও একটা কথা জেনে রাখা দরকার। প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে ১৮২০-র সাল থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়টি প্রচ্ছদ সংক্রান্ত দু’টি প্রথার সন্ধিস্থল বলা যেতে পারে। আমরা জানি, প্রকাশকরা বই ছাপিয়ে ও তার মলাট বাঁধিয়ে বাজারে ছাড়েন। সেই মলাটযুক্ত বই আমরা কিনে থাকি। কিন্তু ১৮২০-এর আগে তেমনটা ছিল না। তখন ছিল অন্য প্রথা। তখন প্রকাশকরা বই বাঁধাতেন না, মলাট দিতেন না। তাঁরা বই ছেপে ফর্মাগুলো পুস্তক বিক্রেতাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। বই বাঁধানো ও মলাট দেওয়ার কাজটা করতেন পুস্তক বিক্রেতারা। ক্রেতারা ইচ্ছে করলে, বাঁধানো ছাড়া বই কিনে নিজেদের পছন্দমতো মলাটে বাঁধিয়ে নিতেন। সেটা কখনও পুস্তক বিক্রেতাদের দিয়ে, নয়তো নিজের পরিচিত বাঁধাইকারকে দিয়ে। ফলে একই বইয়ের স্পাইন-সহ প্রচ্ছদও হত ভিন্ন।

প্রকাশকেরা বই বাঁধাই করতে শুরু করলে প্রচ্ছদ একইরকম হতে থাকে। প্রথম দিকে স্পাইনের ওপর শিরোনাম লেখা হত হাতের লেখা এবং আঁকা অক্ষরে। পরে মুদ্রণযন্ত্রে ছাপা লেবেল যুক্ত করা শুরু হয়। ১৭০০ শতক থেকে বইয়ের তাক সাজানোর জন্য স্পাইনের গুরুত্ব বেড়ে যায়। বইয়ের নাম, লেখক, প্রকাশক– সব কিছু স্পাইনে ছাপা হতে শুরু করে। এমনকী, তখন স্পাইনে প্রকাশকালও ছাপা হত! তবে ভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকমের স্পাইন লিপি দেখা যেত।

আমাদের দেশের মতো, ইউরোপের ফ্রান্স বা ইতালির মতো কয়েকটি দেশে স্পাইনের লেখা ওপর থেকে নিচে ছাপা হয়। কমনওয়েলথ দেশগুলোতে আবার স্পাইনের লেখা থাকে নিচে থেকে ওপরে। ১৯ শতকে শুরু হল যন্ত্রে বই বাঁধাই। স্পাইন আরও ঝকঝকে এবং নানা ধরনের নকশা, অলংকরণ, স্বর্ণাক্ষরের ব্যবহার ছাড়াও প্রকাশকের লোগোর ব্যবহার করতে দেখা যায়।

বর্তমান সময়ে স্পাইন শুধু বই বাঁধাইয়ের মূল কাঠামো নয়, বরং প্রকাশক, জনপ্রিয় লেখকের মর্যাদার চিহ্ন হয়ে উঠেছে।

লাইব্রেরি বা বইয়ের দোকানে বই চেনার প্রথম জায়গা হল স্পাইন। তাই প্রকাশকরা আজ স্পাইন ডিজাইনে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। ডিজিটাল যুগে ই-বুক থাকলেও প্রিন্ট বইয়ের স্পাইন এখনও সংগ্রাহক ও পাঠকের কাছে বইয়ের মর্যাদা ও সৌন্দর্যের প্রতীক। তবে এখানে একটা কথা মনে রাখা প্রয়োজন। বইয়ের প্রচ্ছদ সুদৃশ্য এবং মাপমতো হতে গেলে প্রচ্ছদশিল্পীকে সঠিক মাপ দিতে হয়। কিন্তু শেষ মুহূর্তেও সেই নির্দিষ্ট মাপ শিল্পীর হাতে পৌঁছয় না। ফলে মুদ্রণের পর কিছু-না-কিছু খুঁত থেকেই যায়।

এই সময়ের বিখ্যাত বই বাঁধাইয়ের জাদুকর, নারায়ণ চক্রবর্তী, তিনি বলতেন স্পাইনের সুনির্দিষ্ট মাপ নির্ভর করে পাতার ওজন (gsm),পাতার আয়তন বা ভলিউম, মোট পাতার সংখ্যা এবং প্রচ্ছদের মাপের ওপর। এই তথ্যগুলি শিল্পীকে জানালে তবেই স্পাইনের মাপ ও অলংকরণ ঠিকঠাক হওয়া সম্ভব। আর একটি সহজ পন্থা আছে। সেটা কাজে লাগাতে দেখেছি সত্যজিৎ রায়কে। তিনি প্রত্যেকটি বই প্রকাশনার আগে সেই বইয়ের একটি ডামি কপি করিয়ে নিতেন। অর্থাৎ যত পৃষ্ঠার বই হবে, সেই মাপ ও পৃষ্ঠার সংখ্যা অনুযায়ী একটি সাদা পৃষ্ঠার বই হাতে নিয়ে বইয়ের লে-আউট ডিজাইন করে প্রকাশকের হাতে পৌঁছে দিতেন। ফলে প্রচ্ছদের ছবি, স্পাইনের লে-আউটসহ হত নিঁখুত।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved