মাতিস-পিকাসো সম্বাদে গারট্রুডের ব্যক্তিগত দিকটা আমরা বিটউইন দ্য লাইনস দেখে ফেললেও, গারট্রুড তো আর একা ছিলেন না। বোহেমিয়ানদের সবাই পিকাসোপন্থী ছিলেন। সালোঁতে জড়ো হওয়া পোশাক চালচলন যৌনতার ধাঁচা ও খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা সেই গ্রুপটির পুরনো পেট্রিয়ার্ক মাতিসকে নিয়ে তামাশা একেবারেই যুগলক্ষণের মতো ফেনিয়ে উঠেছিল। সেখানে ট্রান্স-অতলান্তিক শিল্পসাগরে পিকাসো ঢেউ তুলতে ও তুঙ্গে পৌঁছে দিতে গারট্রুডের অ্যামাজন যোদ্ধা ভূমিকা বারবার মনে করার।

৪.

মুল্যাঁ রুজ, মমার্ত, কফি ও ওয়াইনের চলকে ওঠা পাত্রে, তামাকের ইন্ধনে প্যারি যেন এক উত্তেজিত মদালসা রমণী, যে নানা রূপে এমিল জোলার নভেল বা তুলজ লুত্রেকের ছবিতে উদয় হয়। কফি ও চুরুটে শানদার বুদ্ধিদীপ্ত বোহেমিয়ান পৌরুষকে প্যারি আমূল উদ্দীপিত করে। প্যারি যেন এক নিষিদ্ধ প্রণয়িনী, সেই জন্য সে স্পর্শে-স্বাদে-ইন্দ্রিয়ে আরও উত্তেজক মিউজ! আর সেই উদ্দীপনের আভা গদ্যে, কবিতায়, দার্শনিক কথোপকথনে, ছবিতে, ফ্যাশনে, ফোটোগ্রাফে ছয়লাপ হয়েছে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে প্যারি হয়ে উঠেছে ইউরোপ ও আমেরিকার নানা প্রান্ত থেকে আসা কবি-লেখক-শিল্পীদের এক ‘বেমিসাল’ ঠেক।

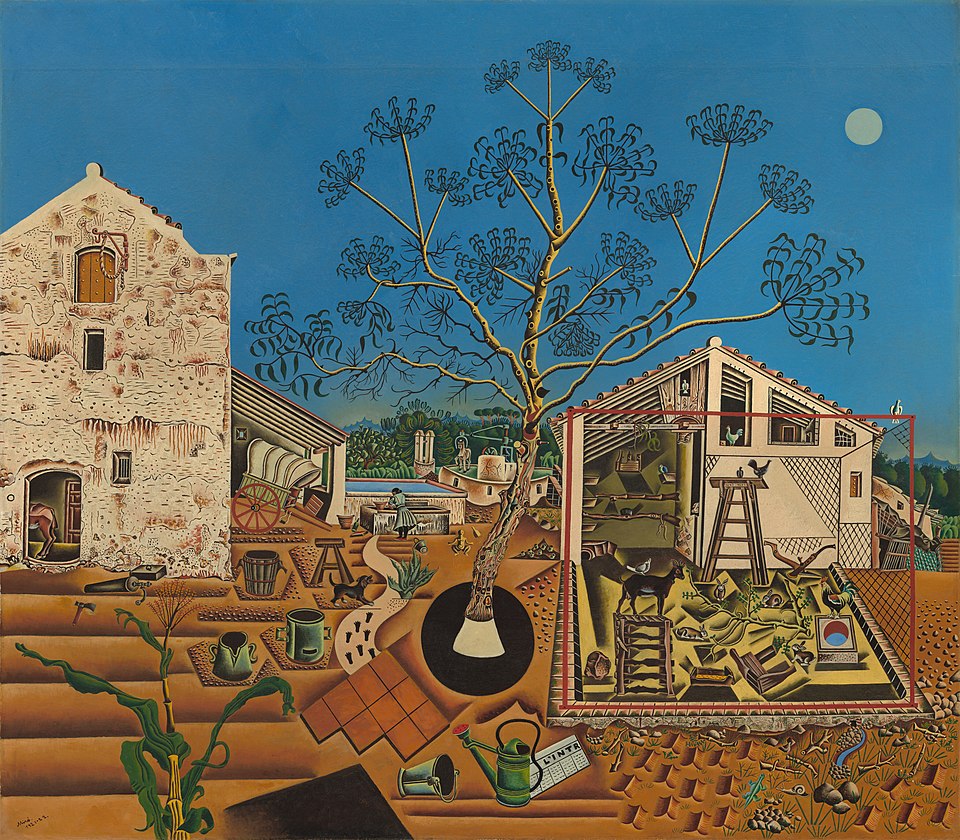

যারা ইউরোপ বা আমেরিকায় নিজেদের শহরে নিজেদের জীবন ও শিল্প– কোনও কিছু নিয়েই মন মতো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে উঠতে পারছিলেন না, সেই পরিসরে নিজেদের উন্মুক্ত করতে পারছিলেন না, বা খোঁজ করছিলেন এমন একটা পরিবেশ, যেখানে সৃজনশীলতার আবহ তাঁদের নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জ দেবে। তাঁরা অত্যুৎসাহে এসে জড়ো হয়েছিলেন প্যারিতে, যেমন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জেমস জয়েস, ফিট্জজেরাল্ড, স্যামুয়েল বেকেট, গিয়ম অ্যাপলোনিয়র, এজরা পাউন্ড, জেমস জয়েস থেকে ভিস্যুয়াল আর্টে পিকাসো, মাতিস, জোন মিরো, মোদিগ্লেয়ানি, মার্ক শাগাল, সাল্ভাদোর দালি, মান রে। ফ্রান্সের নানা শহর থেকে প্যারিতে এসেছিলেন জাঁ ককতো, দুশাম্প, মাতিস, সেজান। সেখানের আভাঁ গার্দ প্রতিবেশে একটার পর একটা লেখা হোক বা ছবি– প্রতিনিয়ত নতুন নতুন আন্দোলন জন্ম নিচ্ছিল, ভেঙে ভেঙে অন্য কিছু গড়ে উঠছিল। সে এক চূড়ান্ত বিস্ময়ের সময়! ‘গর্জনকারী বিশের দশক’ বলা হয় যাকে।

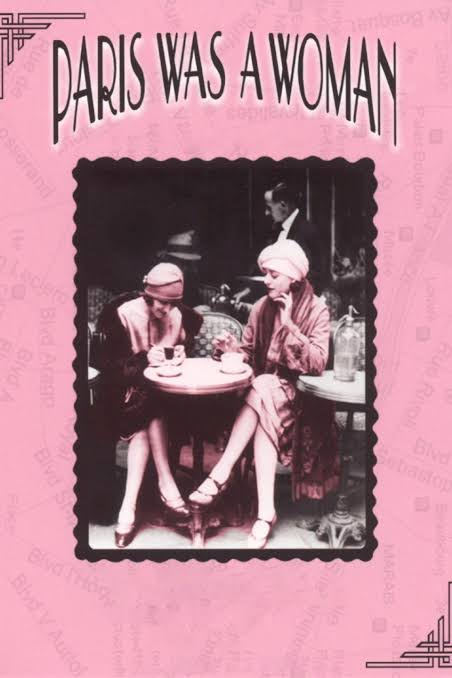

চিন্তা ও চেতনার নেশাচ্ছন্ন ছবি-কবিতার এই প্যারির সারা গায়ে লেগে থাকা বোহেমিয়ান পুরুষ কবি ও শিল্পীদের ছায়া ও আলোয় বহুদিন অদৃশ্য ও অশ্রব্য হয়ে আছেন মহিলারা, যাঁদের জীবন ছিল সম্পূর্ণ ছকভাঙা। আর মহিলা বলে লক্ষ্মণরেখা পেরিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আরও দুর্মর হতে হয়, বিয়ে-পরিবার-মাতৃত্ব নিয়ে রীতি ও সংস্কৃতিকে অস্বীকার করার মতো অসাধ্য কিছু করতে ঢের বেশি দুঃসাহস লাগে। মনে রাখতে হবে, যে সময় মহিলাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পা রাখা মোটেই সহজ ছিল না, রাজনীতি বা প্রশাসন দূরঅস্ত, সেই সময় যেভাবে নিজেদের স্বাধীন সৃজনশীল বেঁচে থাকার ইচ্ছে নিয়ে, বিশেষত আমেরিকা থেকে মহিলারা অভিবাসী হিসেবে প্যারিতে পাড়ি জমিয়েছিলেন, তা এক যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত বটে। আর স্বাধীন সৃজনশীলতার জন্য তাঁরা একেবারে অন্য একটা যাপন বেছে নিয়েছিলেন। যা আদতেই স্বামী-সংসার-ছেলেপুলের পারিবারিকতার সীমা উল্লঙ্ঘনকারী।

অনেক ক্ষেত্রেই এই নারীরা অন্য নারীকে বেছে নিয়েছিলেন জীবনসঙ্গী হিসেবে। এবং তা নিয়ে সেই সময়ের প্যারিতে এই বোহেমিয়ান সার্কেলে কোনও লুকোছাপাও ছিল না। সালোঁতে বা অন্য জমায়েতে এঁরা পুরুষ লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে তুখোড় পারদর্শিতায় ও প্রতিভায় প্যারির চক্রকে গড়ে তুলছিলেন। সেই সময়ের শিল্প আন্দোলনগুলি নির্ধারণে, সাহিত্যের মান নিয়ে তর্কে, সাহিত্য ও শিল্পগোষ্ঠী গড়ে তুলতে এঁদের ভূমিকা ছিল অসীম। এই বোহেমিয়ান সার্কেল গড়ে উঠতে ও ব্যক্তি প্রতিভার বিকাশে গারট্রুড স্টাইন ও নাটালি ক্লিফোর্ড বার্নের ‘সালোঁ’ প্যারির বিশেষ দুই পছন্দের জায়গা ছিল। তবে এই সময়ের কাহনে সালোঁ ছাড়াও অন্য গল্প আছে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেকার সময়ে প্যারির বোহেমিয়ান আভাঁ গার্দ ইতিহাস কীভাবে মহিলাদেরও, প্যারি শহর কীভাবে মহিলাদেরও– সেই আর্কাইভ তৈরি হতে বিশ শতক শেষ হয়ে নতুন শতকের আঁচ পাওয়া অবধি অপেক্ষা করতে হয়েছে। অ্যান্ড্রিয়া ওয়েইজের স্ক্রিপ্টে গ্রেটা শিলারের ডকুমেন্টারি ‘প্যারিস ওয়াজ এ উওম্যান’-এ (১৯৯৮) অনেক মহিলাদের কথা প্রথমবার জানা গিয়েছে। পারিবারিক ছাঁচের বাইরে ছিলেন বলেই হয়তো এই সময় পুরুষ লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে ‘নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ’ মহিলাদের বুদ্ধিবৃত্তি নির্ভর একটা বন্ধুত্ব হতে পেরেছিল।

শুধু বন্ধুত্বই নয়। পিকাসো থেকে মাতিস, কিউবিজমের এই প্রবক্তাদের নিজস্ব স্টাইল ও মুভমেন্ট হিসেবে কিউবিজমের প্রতিপাদ্যের সঙ্গে গারট্রুডের কূটশিল্প আলোচনার রীতিমতো সংলাপ ছিল। খেয়াল করার যে, এই মহিলা লেখক শিল্পবোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের যৌনপছন্দ সেখানে অন্তরায় হয়নি, বরং সেটা এই সামাজিকতার একটা সাধারণ দিক ছিল। এই মহিলারা তাঁদের জীবনসঙ্গিনীদের নিয়ে কেউই আন্ডারগ্রাউন্ড ছিলেন না। গারট্রুড ও অ্যালিস বি টোকলাস গারট্রুডের মৃত্যু পর্যন্ত ৪০ বছর একসঙ্গে ছিলেন।

বিশ শতকের শুরু থেকেই নিউ ইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়া থেকে অন্যতর জীবনের উদ্দেশ্যে মহিলারা প্যারিতে আসেন। মার্কিন-ইহুদি স্টাইন পরিবারের দুই ভাই মিকায়েল ও লিও আগেই এসে পড়েছিলেন প্যারিতে। পরে ১৯০৩-এ গারট্রুড এসে এক দাদা লিওর সঙ্গে অ্যাপার্টমেন্ট শেয়ার করেন। মিকায়েল তাঁর স্ত্রী সারাহ ও লিও গারট্রুড অত্যন্ত শিল্পমুখী ছিলেন। সেই সময়ে প্যারিতে ভিস্যুয়াল আর্টে প্রথা ভেঙে নতুন ভাষা তৈরি করছিলেন যে নতুন শিল্পীরা– যেমন পিকাসো, মাতিস, রেনোয়া ও সেজান– স্টাইনরা তাঁদের ছবি সংগ্রহ করতে শুরু করেন। স্টাইনরা স্বচ্ছল ছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাবা-মায়ের মৃত্যুর পরে যার যার সম্পত্তির ভাগ নিয়ে আমেরিকা থেকে প্যারিতে এসে এঁরা ঠিক আগের যুগের শিল্পসংগ্রাহকদের মতো বৈভবের আয়েসি জীবন কাটাচ্ছিলেন না। অনেক সময়ই দামি খাবার ও পোশাকের বদলে ছবি সংগ্রহ করাটাই তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল। আর যে বোহেমিয়ানিজমে এঁরা বিশ্বাস করতেন, তাতে ফিউডাল ঘরানায় থাকার চেয়ে এই দু’বছর নতুন জামা কিনব না, আগেরগুলোতেই কাটিয়ে দেব– এই সিদ্ধান্ত আছে। জামা কেনার টাকায় ছবি কিনছি– গারট্রুডের সোজাসাপটা কথা ছিল।

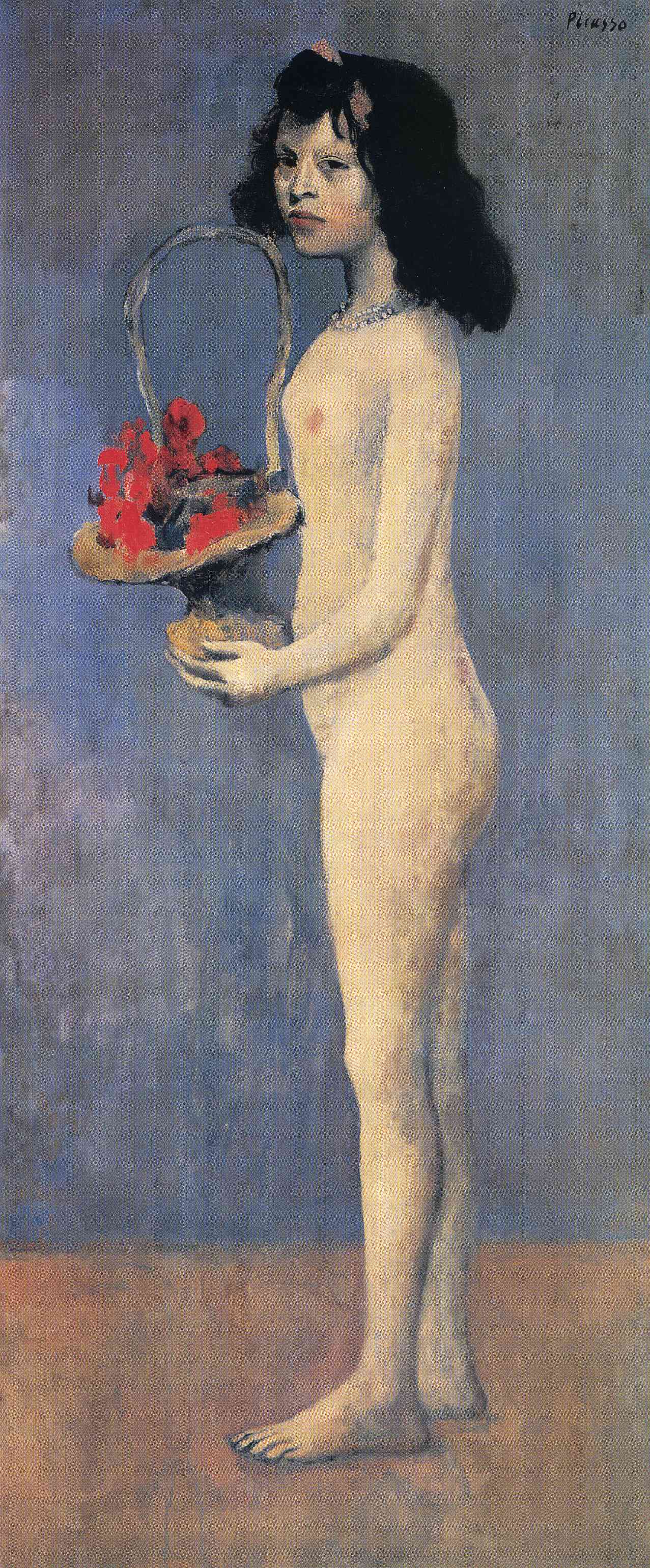

এইটা সেই সময়ের কথা যখন পিকাসো মমার্তের বোহেমিয়ানদের পাড়ায় থাকতে শুরু করেছেন। ব্লু পিরিয়ড থেকে রোজ পিরিয়ডে এসে ক্লাউন হারলেক্যুইন অ্যাক্রোবাটদের এঁকে ফেলেছেন। কিউবিজমের দিকে একটু করে এগচ্ছেন। কিন্তু বিক্রি হচ্ছে না একটাও ছবি। সেই সময় পিকাসোর ‘গার্ল উইদ এ ফ্লাওয়ার বাস্কেট’ (১৯০৫) কিনেছিলেন লিও। এই ছবিটা মোটেই পছন্দ ছিল না গারট্রুডের। ওঁর মনে হয়েছিল, কোমর থেকে নিজের অংশ ঠিক নেই। তার ওপর মেয়েটির পা যাকে বলে ফ্ল্যাটফুট। ডিলার ওদেরকে বিক্রির জন্য কোমর থেকে নিচটা কেটে ফ্রেম করে দেবে বললে সেটা করতে ওঁরা রাজি হননি। পরে গারট্রুডকে না জানিয়ে লিও আস্ত ছবিটি কিনে নেন। এইটা একটা মজার ঘটনা যে, লিও বাড়ি ফিরে গারট্রুডকে সেই কথা জানাতে রেগেমেগে নিজের ছুরি-কাঁটা সশব্দে টেবিলে রেখে গারট্রুড বলেছিলেন, ‘তুমি আমার খাওয়ার ইচ্ছেটাই মাটি করে দিলে।’ এইটা এই জন্য মজার যে, এই ছবিটির দাম এখন ১১৫ মিলিয়ন ডলার। আর এই ছবিটি কেনার মধ্য দিয়েই গারট্রুড পিকাসোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বন্ধুত্বের শুরু। গারট্রুডই চারের দশক পর্যন্ত পিকাসোর ছবির মূল সংগ্রাহক।

২৭ রু দ্যে ফ্লুয়েরেস-এ লিও-গারট্রুডের সালোঁতে আসবেন পিকাসো, মাতিস, সেজান, হেমিংওয়ে, দুশাম্প, মান রে। পিকাসো ১৯০৬-এ গারট্রুডের পোর্ট্রেট আঁকবেন, সেটা গারট্রুডের প্রথম আর পরে পিকাসোর উল্লিখিত পোর্ট্রেটগুলির মধ্যে অবশ্যই একটা। এখানে পিচ, বেইজ বার্নট সিয়েনা, কালচে গোলাপি ও পার্পলে যেমন পিকাসোর রোজ পিরিয়ডের রেশ লেগে আছে, তেমনই এই যে যেন চোখমুখের আদলে গারট্রুডকে চেনাই যাচ্ছে না, সব বন্ধুরা খুঁতখুঁত করছেন। কিন্তু জ্যামিতিক রেশ টানা মুখোশের মতো মুখে ভিতরের আদত মানুষটি যেন ধরা আছে– অনুকৃতির প্রত্যক্ষতা থেকে সরে কিউবিজমে উপস্থাপনার এই অন্য সংজ্ঞার জন্য এই ছবিটি পিকাসো ও গারট্রুড উভয়ের জন্যই খুব গুরুত্বপূর্ণ। ১৯০৫ থেকে পিকাসো এই ছবিটা আঁকা শুরু করেন, অজস্র সিটিংয়েও পিকাসো সন্তুষ্ট হন না, কারণ রোজ পিরিয়ড থেকে শৈলী বদলে যাওয়ার সন্ধিক্ষণে ব্যক্তির সত্তা প্রকাশের জন্য শরীরী দৃশ্যমানতার থেকে অন্যতর সম্পর্কের খোঁজে কিউবিস্ট ফর্মের দিকে যাত্রায় তাঁর এক বছরের ওপর লেগে যায়।

এর পরে ১৯১৪-এ লিও তাঁদের যৌথ সালোঁ সংগ্রহের সেজান, মাতিস, গগ্যাঁ ও রেনোয়ার ক্যানভাসগুলি নিয়ে ফ্লোরেন্সে চলে যান। সেখানে আর্ট বিষয়ক আলোচনা শুরু করেন। ভাই-বোনের যৌথ সংগ্রহ থেকে একত্র জীবন চিরকালের জন্য ভেঙে যায়। গারট্রুড মূলত রেখে দেন পিকাসোর ছবিগুলি। কিন্তু লিও যতই উজ্জ্বল হন না কেন, ফ্লোরেন্স কি আর প্যারির মতো গ্ল্যামারাস সেই সময়? আর প্যারির যোগাযোগগুলিও থেকে যায় গারট্রুডের সালোঁতেই। তাই আর্ট বিষয়ে প্রখর দীপ্তি ও বাগ্মিতা সত্ত্বেও লিও যাই-ই করুন, সেটা ফ্লোরেন্সেই ঘোরাফেরা করতে থাকে। আর এদিকে ১৯১২-এ গারট্রুডের লেখা পিকাসো আর মাতিসকে নিয়ে দু’টি নিবন্ধ নিউ ইয়র্কের গুরুত্বপূর্ণ ভিস্যুয়াল আর্টের পত্রিকা ‘Camera Work’-এর স্পেশাল ইস্যুতে ছাপা হলে প্যারির আভাঁ গার্দ বোহেমিয়ান শিল্পীদের নিয়ে আমেরিকাতে সাড়া পড়ে যায়। নিজে ফোটোগ্রাফার ও শিল্প সমঝদার আলফ্রেড স্টেগ্লিটজের হাতে শুরু হওয়া ‘Camera Work’ (১৯০২) নিউ ইয়র্ককে কেন্দ্র করে আমেরিকায় ফোটোগ্রাফি থেকে আধুনিক ভিস্যুয়াল আর্ট বিষয়ে মতামত তৈরিতে এতই প্রভাবশালী হয়ে পড়েছিল যে, এই স্পেশাল ইস্যুতে গারট্রুড যেভাবে পিকাসোকে আধুনিক শিল্পের চরম দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরে মাতিসকে খানিক ব্যঙ্গ করে বাতিল করে দেন, তা আমেরিকার শিল্প মহলে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে।

১৯০৮ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত Camera Work-এ বারবার মাতিসের ছবি ও স্কাল্পচার নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা হলেও এর পর থেকে না আর মাতিসের রিভিউ ছাপা হবে, না তাঁর ছবির প্রদর্শনীর আয়োজন হবে আমেরিকায়। স্পেশাল ইস্যুতে গারট্রুড-এর এই দু’টি শিল্প নিবন্ধ যেমন পিকাসোকে আমেরিকার কাছে বোহেমিয়ান আভা গার্দ আর্টের হারকিউলিয়ান মধ্যমণি করে তোলে, তেমনই গারট্রুডকে কিউবজম ও স্যুররিয়ালিজমের প্রেক্ষিতে ভাষা নিরীক্ষার এক অনন্য শিল্পী হিসেবে রাতারাতি প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। এই দুই দশক জুড়ে গারট্রুডের লিখনশৈলীও প্রস্তুত হয়েছে। যা ক্রমে স্যুররিয়ালিস্ট আন্দ্রে ব্রেতঁকেও প্রভাবিত করবে।

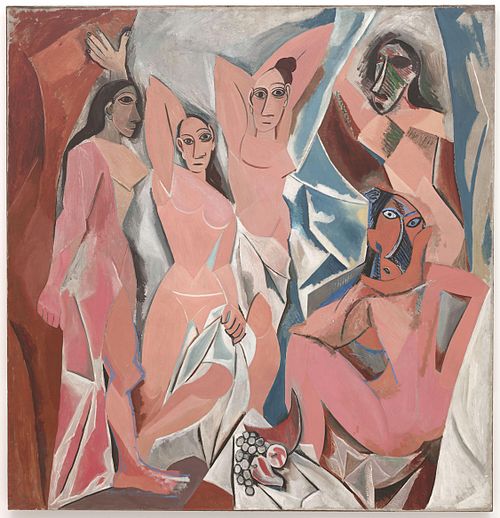

যারা এই পর্যন্ত পড়ে অন্যদিকে তাকিয়ে ভাবছেন, টানা রিপোর্টাজের জেরে এই কিস্তিতে আমাদের মোক্ষম প্রক্রিয়া ‘রিড বিটউইন দ্য লাইনস’ প্রায় চটকে গেছে, তাঁদের উৎসাহ ফিরিয়ে আনতে বলি, Camera Work-এর এই গল্পটা কিন্তু একটু এদিক-ওদিক করে ঘুরিয়ে দেখলে বোহেমিয়ান আভা গার্দ আর্টের ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক প্যাঁচপয়জার কী করে প্যারিতে সালোঁর হেঁশেলে পাক হয়েছে, তার কিঞ্চিৎ আঘ্রাণ পাওয়া যেতে পারে। দেখুন, লিও আর গারট্রুড এই দুই ভাই-বোন বৌদ্ধিকতায়, সমকালীন আধুনিক আর্টের বোঝাপড়ায় হরিহর আত্মা। লিও-র আগ্রহ মাতিসের প্রতি, তিনি পিকাসোর প্রতিও নারাজ না। ভুলে যাবেন না, এঁদের সালোঁয় পিকাসোর প্রথম ছবিটি আসে লিও-র উৎসাহেই। কিন্তু এর মধ্যে গল্পে জটিল সাবপ্লট যা যা যুক্ত হতে থাকে, তার মধ্যে একটা হল মাতিস ও পিকাসোর মধ্যে রেষারেষি, যা বাড়িতে সালোঁ মজলিশ ও বাইরে সালোঁ প্রদর্শনীতে খুবই খোলাখুলিভাবে চলতে থাকে। শোনা যায়, পিকাসোপন্থী বোহেমিয়ানরা মাতিসের ছবি তাক করে মিছিমিছি ডার্ট গেম খেলার অভিনয় করতেন। হাসাহাসি করে বলতেন, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে না পেরে তিনি পৃথুলা ওদালিস্ক এঁকে খেদ মেটাচ্ছেন। অন্যদিকে, পিকাসোর ‘দ্য ইয়ং লেডিজ অফ আভিনগন’ দেখে নাকি মাতিস অট্টহাস্য থামাতেই পারেননি।

আদতে আমরা ইতিউতি নজর করে যা খেয়াল করতে পারি, তা হল এই সালোঁ আবহে লিও-র বাকপ্রাচুর্যে ও পুং ক্যারিশমায় গারট্রুড নিজেকে ঠিক প্রকাশ করে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর ভাষায় এসে পড়া বহুকৌণিক জটিলতা লিও মোটেই পছন্দ করছিলেন না, যা গারট্রুডকে বেশ খানিকটা বিধ্বস্ত করে দেয়। এদিকে বোহেমিয়ান ঘরানার সঙ্গে একাত্ম গারট্রুডের মাতিসের ব্যক্তিত্বকে মনে হচ্ছিল পরিবারের বড় কর্তার মতো। অন্যদিকে, মাতিস আঁকার ট্রেনিং দিতে শুরু করলে লিও তাতে যুক্ত হয়ে যান ও এই দুই পুরুষের কর্তৃত্বময়তার প্রতি স্বাভাবিক ইগোর ঝোঁকেই গারট্রুড বেঁকে বসেন। একটু মনে করে নিলে সুবিধে হতে পারে যে, Camera Work-এর এডিটর আলফ্রেড স্টেগ্লিটজ যখন প্যারিতে স্টাইনদের সালোঁতে লিও-গারট্রুডের সঙ্গে মিটিংয়ের কথা লেখেন, বলেন যে কী সাঙ্ঘাতিক বাগ্মী এই লিও, যিনি টানা দেড় ঘণ্টা আর্ট নিয়ে আলোচনায় মতো পোড় খাওয়া শিল্পবোদ্ধাকেও একেবারে মোহিত করে রেখেছিলেন। সেই মিটিংয়ে গারট্রুড একটা বাক্যও বলেছিলেন কি না, তা আলফ্রেড মনে করতে পারেন না।

এদিকে, পিকাসো তাঁর চলতি বুর্জোয়া প্রথার প্রতি হেলা, ভীষণ আকর্ষণীয় পৌরুষ ও শিল্পের যে কোনও প্রথা ভেঙে ফেলার দুর্দম শক্তি নিয়ে গারট্রুডের কাছে একেবারে কাঙ্ক্ষিত একটা বিকল্প হয়ে আসেন, যেখানে তাঁর কিউবিজম গারট্রুডকে নতুন ভাষা গড়ার রসদ দেয়, যেখানে ভিস্যুয়াল আর্ট ও ভাষা পারস্পরিক ও তুল্য– একই রকম। আর পিকাসোর ১৯০৫ থেকে গারট্রুডকে স্টাডি করার সময় থেকে তাঁদের বন্ধুত্ব। লিও-র সঙ্গে পারস্পরিক ইগোর লড়াইয়ে গারট্রুড পিকাসো আর তিনি ‘ভাই-বোন’ এই বলে লিও-র সঙ্গে দূরত্ব আরও ঘনিয়ে তোলেন। ফলে এই মাতিসকে নিয়ে তাঁর কঠোর অবস্থান শুধু বিশুদ্ধ শিল্প সমালোচনা বলে আর দূরে রাখা যায় না। সেই অনীহার মধ্যে ভাই-বোনের ইগোর দ্বন্দ্ব, পুরনো পিতৃতান্ত্রিকতাকে আঘাত করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা চাইলে খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। পারিবারিক বিচ্ছেদ একেবারে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

মাতিস-পিকাসো সম্বাদে গারট্রুডের ব্যক্তিগত দিকটা আমরা বিটউইন দ্য লাইনস দেখে ফেললেও, গারট্রুড তো আর একা ছিলেন না। বোহেমিয়ানদের সবাই পিকাসোপন্থী ছিলেন। সালোঁতে জড়ো হওয়া পোশাক চালচলন যৌনতার ধাঁচা ও খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা সেই গ্রুপটির পুরনো পেট্রিয়ার্ক মাতিসকে নিয়ে তামাশা একেবারেই যুগলক্ষণের মতো ফেনিয়ে উঠেছিল। সেখানে ট্রান্স-অতলান্তিক শিল্পসাগরে পিকাসো ঢেউ তুলতে ও তুঙ্গে পৌঁছে দিতে গারট্রুডের অ্যামাজন যোদ্ধা ভূমিকা বারবার মনে করার।

তবে যা হয় আর কী। অবশ্যই এখানে লিও-গারট্রুডের সমঝদারি, ও শিল্প অনুভবের পুলককে আমরা গভীর অভিনিবেশে খেয়াল করছি। কিন্তু ব্যাপারটার মূলে যখন শিল্প সংগ্রহ, সবটা কি আর বিশুদ্ধ আর্ট ফর আর্ট’স সেক? বড় ভাই মিকায়েল ও তার স্ত্রী সারাহ-রও সালোঁ ছিল। আমেরিকা ফিরে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সেখানে তাঁরা মূলত রেনোয়ার আঁকা ছবি সংগ্রহ করতেন। স্টাইনদের ‘জালিয়াত’ বলে দেওয়া মধ্যে প্যারির সাধারণ ইহুদি-বিদ্বেষের ছাপ থাকলেও নিরপেক্ষভাবে দেখলে এগুলি তো এঁদের লগ্নিও ছিল, না কি? সারাহ স্টাইন ও টোকলাসের সঙ্গে সেই একই ক্যালিফোর্নিয়ার পাড়ায় থাকা তাঁদের ছোটবেলার বন্ধু আরেক ইহুদি হ্যারিয়েট লেন লেভিও প্যারিতে এসে পড়েন। গারট্রুডের সালোঁতে তিনিও নিয়মিত ছিলেন। পিকাসোর বাড়ির বিশেষ বিশেষ পার্টিতে তাঁর নিমন্ত্রণ থাকত জেনে বোঝাই যায়, তিনি এই বোহেমিয়ান চক্রতে ফ্যালনা ছিলেন না। তিনি খানিক ঠোঁটকাটা ভাবেই তাঁর ‘প্যারিস পোর্ট্রেট স্টোরিজ অফ পিকাসো, মাতিস, স্টাইন অ্যান্ড দেয়ার সার্কেল’ (মৃত্যুর অনেক পরে ২০১১-য় প্রকাশিত) বইতে বলে দেন, ‘শেষ অবধি এই স্টাইনরা কারা? এঁরা নিঃসন্দেহে মার্কিনি শিল্প সমঝদার। যারা সম্বলহীন প্রতিভাধর শিল্পীদের থেকে কম দামে তাঁদের নতুন কাজ কিনে নিয়ে তাঁদের খুব উৎসাহ দিচ্ছেন। পরে আমেরিকার সংগ্রাহকদের কাছে চড়া দামে বেচে বেশ আখের গুছিয়ে নেবেন।’

এই মন্তব্যের মাঝখানে উঁকি মারলে কি আমরা আরও কিছু দেখতে পাব? সে-কথা আপাতত থাক। তবে, লগ্নি ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। গারট্রুড যখন আর্নেস্ট হেমিংওয়েকে তাঁর সালোঁর আরেক উঠতি শিল্পী জোয়ান মিরোর ছবি কিনে রাখতে বলেছিলেন, সে খুব কম রেস্ত নিয়ে সদ্য বিবাহিত হেমিংওয়ের প্যারিতে যে অনটনের মধ্যে লিখে চলেছিলেন, সেই পরিস্থিতিতে পরে সুবিধে হতে পারে, এই কথা ভেবেই পরামর্শ দিয়েছিলেন। চিলেকোঠার একচিলতে ঘরের জানলা দিয়ে প্যারি শহরের দিগন্ত দেখতে দেখতে হেমিংওয়ে লেখার প্রেরণা পেতেন। আর পথে হেঁটে হেঁটে প্যারির ক্যাফেতে ক্যাফেতে মানুষের বসে থাকা থেকে যা তাঁর কাছে প্রবলভাবে যেন হাঁটার সঙ্গীর মতো উঠে আসত, সঙ্গে থেকে যেত, তা বেকারিতে রুটি বানানোর গন্ধ, গরম খাবারের গন্ধ। হেমিংওয়ে লিখেছেন, কীভাবে একটা না-মেটা ক্ষুধাবোধ নিয়ে তিনি বেঁচে থাকতেন, আর সেই বোধ (hunger) তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নিত। নিজের প্যারিতে থাকার দিনগুলি নিয়ে যে হেমিংওয়ের মেমোয়ারের নাম যে ‘এ মুভেবল ফিস্ট’, সে কি আর এমনি এমনি!

প্যারির স্বাদ গন্ধ নিয়ে কথা বলতে শুরু করলে আমরা একটা ইন্দ্রিয়জ ল্যাবিরিন্থের মধ্যে পাক খেতে থাকব শুধু। তাই সেই প্রলুব্ধকর ইতিহাসকে ছেড়ে আমরা হেমিংওয়ের সঙ্গে তাঁর বইটা হাতে এগিয়ে যেতে থাকি। এই বইতে গারট্রুড থেকে অ্যালিস, জেমস জয়েস থেকে এজরা পাউন্ড, সকলেই, অনেকেই আছেন। এই বই নিয়ে হেমিংওয়ের সঙ্গে এগতে থাকলে সেই সময়ে এঁরা যে ক্যাফে, হোটেল ও বারে বসে আলাপ মজলিশ করতেন, তার অনেকগুলোয় এখন আমরা পৌঁছে যেতে পারব।

… পড়ুন চিন্তামহল-এর অন্যান্য লেখা …

পর্ব ১: চলতি পরিবার ধারণার বাইরের মেয়েদের বেঁচে থাকার জমকালো মঞ্চ প্যারির সালোঁ

পর্ব ২: এনসাইক্লোপিডিয়ার বিপুল কাজ জিন জুলির সালোঁতেই রমরম করে চলতে শুরু করেছিল

পর্ব ৩: মাদাম জারমেইনের বই-ই ইতিহাসে প্রথম, যার পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল শাসক

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved