১৯৭৫ সালে বিড়লা আর্ট গ্যালারিতে আয়োজিত হয়েছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ একক প্রদর্শনী। এগজিবিশনের শেষ ছবিটি ছিল রঙিন। খাটো ধুতি ও কালো ফতুয়া পরে উদাস খুড়ো উত্তর মেরুতে ভারী একা হয়ে বসে আছে। বরফ গলে জল, দোরগোড়ায় মিলেনিয়াম। কে জানে; উত্তরকালের কল্পদৃশ্যে বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং মানবিকতার অবনতির ইঙ্গিতে, হয়তো বা মিশে ছিল তাঁর দীর্ঘশ্বাস!

বিরলকেশ প্রৌঢ়, অবিন্যস্ত দাড়িগোঁফ, পরনে আলখাল্লা আর হাতে একখানা লাঠি– আস্তানা বলতে একটি সুবিশাল পিপে! সিনোপের এই ভূমিপুত্র তাঁর সমকালেই (খ্রিস্টপূর্বাব্দে) ‘দার্শনিক’ হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। ভদ্রলোকের নাম– ডায়োজেনিস। ‘cynicism কারে কয়?’– গ্রিসের জনগণ প্রথম জেনেছিল এঁর থেকেই। ডায়োজেনিসের আমল অথবা ‘নিন্দাবাদের বৃন্দাবন’ থেকে মাত্র দু’-হাজার বছরের পথ হাঁটলেই সিধে মুঘল সাম্রাজ্যের খাসমহল! তৎকালীন গুজরাতের নবাবি দফতরে খোঁজ নিলে, খ্যাতিমান ইতিহাসবিদ মুহম্মদ হাসিমের নামটা উঠে আসা কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। ঔরঙ্গজেবের দরবারের অন্যতম রত্ন তিনি। ‘মুস্তাখাব-আল-লুবাব’ নামের একখানি প্রশস্ত কেতাব লিখে বিস্তর প্রশংসা ছাড়াও পেয়েছিলেন একখানি জব্বর উপাধি– ‘খাফি খান’!

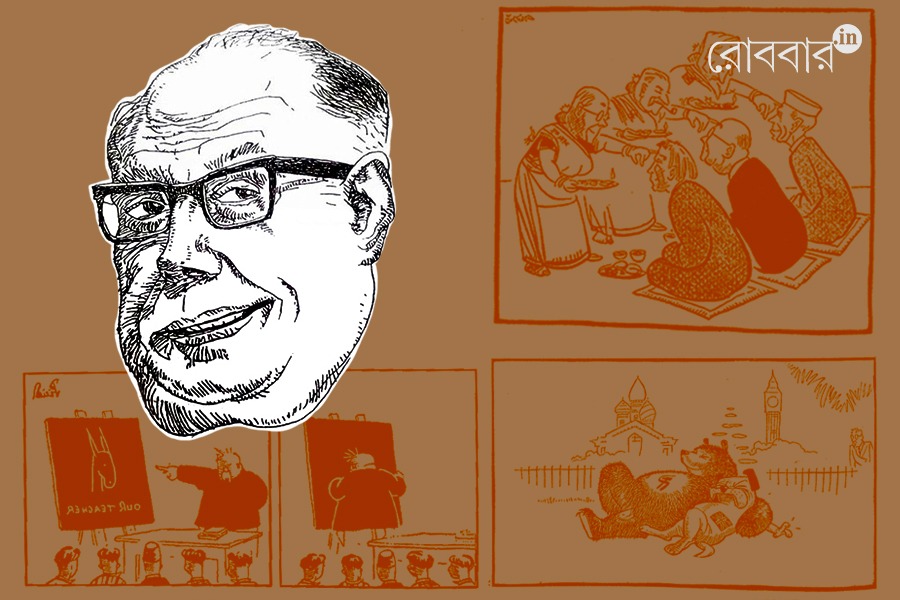

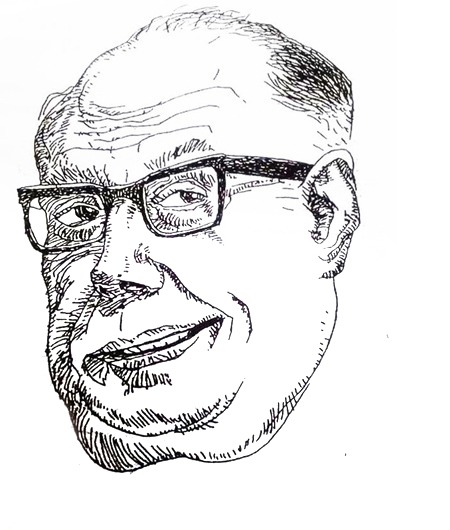

সুদীর্ঘ সময়ের দু’-প্রান্তে থাকা এই দুই ঐতিহাসিক চরিত্রকে এক সুতোয় মিলিয়েছিলেন এক নির্ভেজাল বাঙালি চিত্রকর। কখনও গ্রিক দার্শনিকের সমনামী, আবার কখনও বা ‘প্র-চ-লা’ ছদ্মনামের আড়ালে থাকা এই ‘মেঘনাদ’-শিল্পী একসময় বরণ করে নিয়েছিলেন দু’টি স্থায়ী পরিচয় (ইতিহাস-সাক্ষী!)। ধ্বনিসাদৃশ্যে স্বনামের আদ্যক্ষর: ‘পিসিয়েল’ এবং মুঘল সভাসদের উপাধি ভেঙে তৈরি ‘কাফী খাঁ’ নাম– শিল্পী প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীকে দিয়েছিল প্রার্থিত অমরত্ব। জীবিত থাকলে এ বছর তিনি পেরতেন ১২৫! প্রয়াণের অর্ধশতক পরেও এখনও কেন বিকল্প নেই কার্টুনিস্ট পিসিয়েলের? কেন তিনি একাই ‘কাফী’? এসব প্রশ্নের এককথায় উত্তর হয় না– বরং শিল্পীর সমগ্র ছবির জগৎ ঘুরে, আঁকার কারিগরি দিক, তথ্য, সত্য ও নেপথ্য কাহিনির প্রায়োগিক বিশ্লেষণই দিতে পারে এর হদিশ।

প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী প্রথম জীবনে ছিলেন পূর্ববঙ্গের ফেনী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক। সময়টা গত শতাব্দীর তিনের দশক। নিয়মিত ছাত্র পড়ানোর দরুন তাঁর পাঠাভ্যাস এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা ছিল প্রশ্নাতীত। এমনকী, বিশ্ব-রাজনীতি ও সংশ্লিষ্ট গোল্লাছুটের খবরাখবরও তিনি নিয়মিত রাখতেন। তখন স্বাধীনতার ঢেউয়ে দেশ উত্তাল, এরই মাঝে অধ্যাপকের চিরকেলে অঙ্কন-দক্ষতা রূপ নিল কার্টুনিস্টের জোরালো রেখায়। রাজনৈতিক চাপানউতোরের ছবিতে ব্যঙ্গাত্মক রস ধরালো এক নতুন রং। এমন প্রতিভা চোখ এড়াল না কলেজের সহকর্মী গোপাল হালদারের। মূলত গোপালবাবুর পীড়াপীড়িতেই মাস্টারির চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কার্টুনিস্ট হওয়ার অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ালেন শিল্পী। সজনীকান্ত দাসের ‘শনিবারের চিঠি’-র পাতায় ১৯৩১ সালে প্র-চ-লা ছদ্মনামে প্রথমবার ছাপা হল তাঁর আঁকা সামাজিক কার্টুন। অতঃপর ‘ডায়োজেনিস’ হয়ে তিনি কিছুদিন ছবি আঁকেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত-র ‘অ্যাডভান্স’ কাগজে। বছরখানেক বাদে, ১৯৩৪ সালে ‘অমৃতবাজার পত্রিকা’-য় যোগ দেন স্টাফ কার্টুনিস্ট হিসেবে।

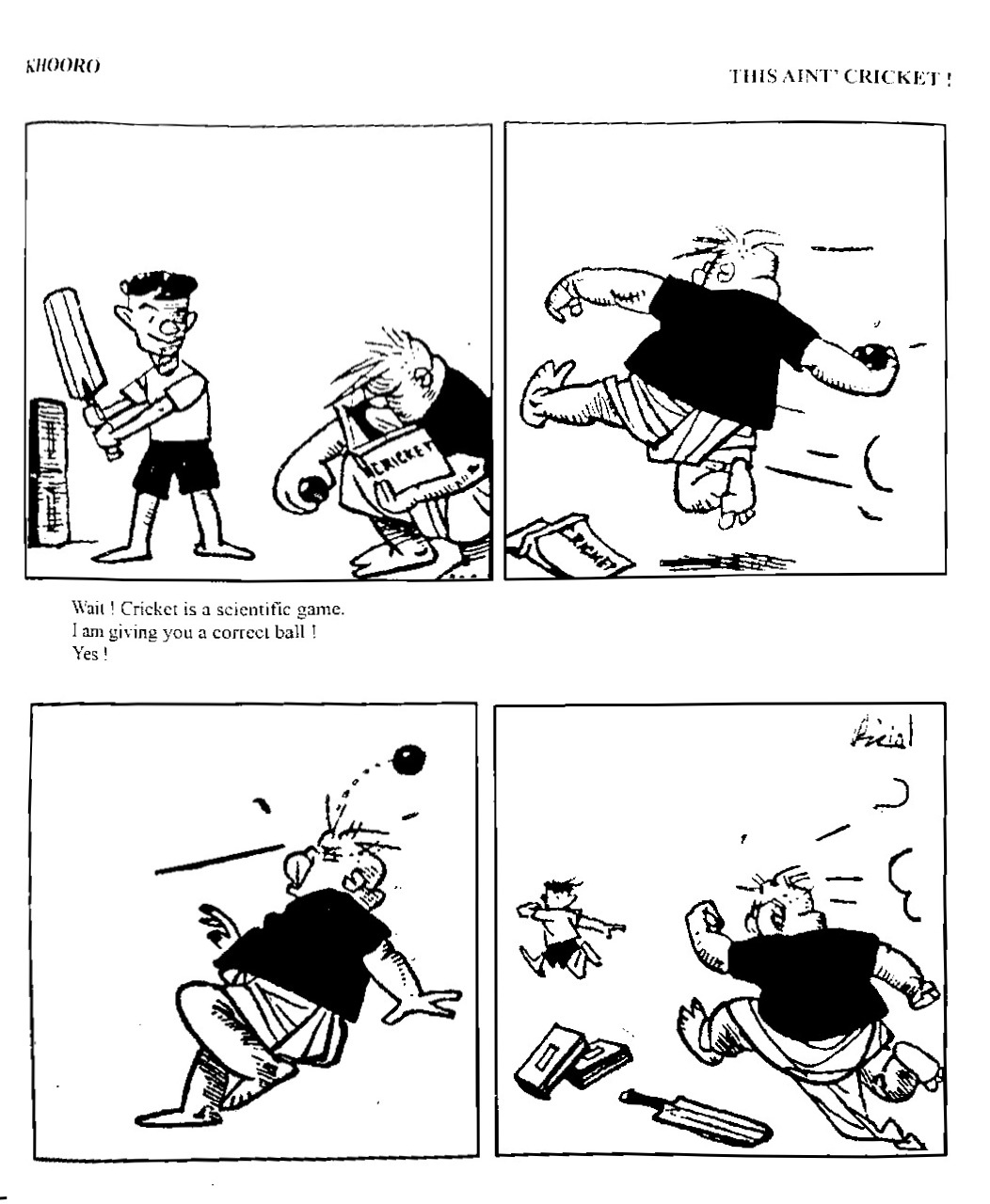

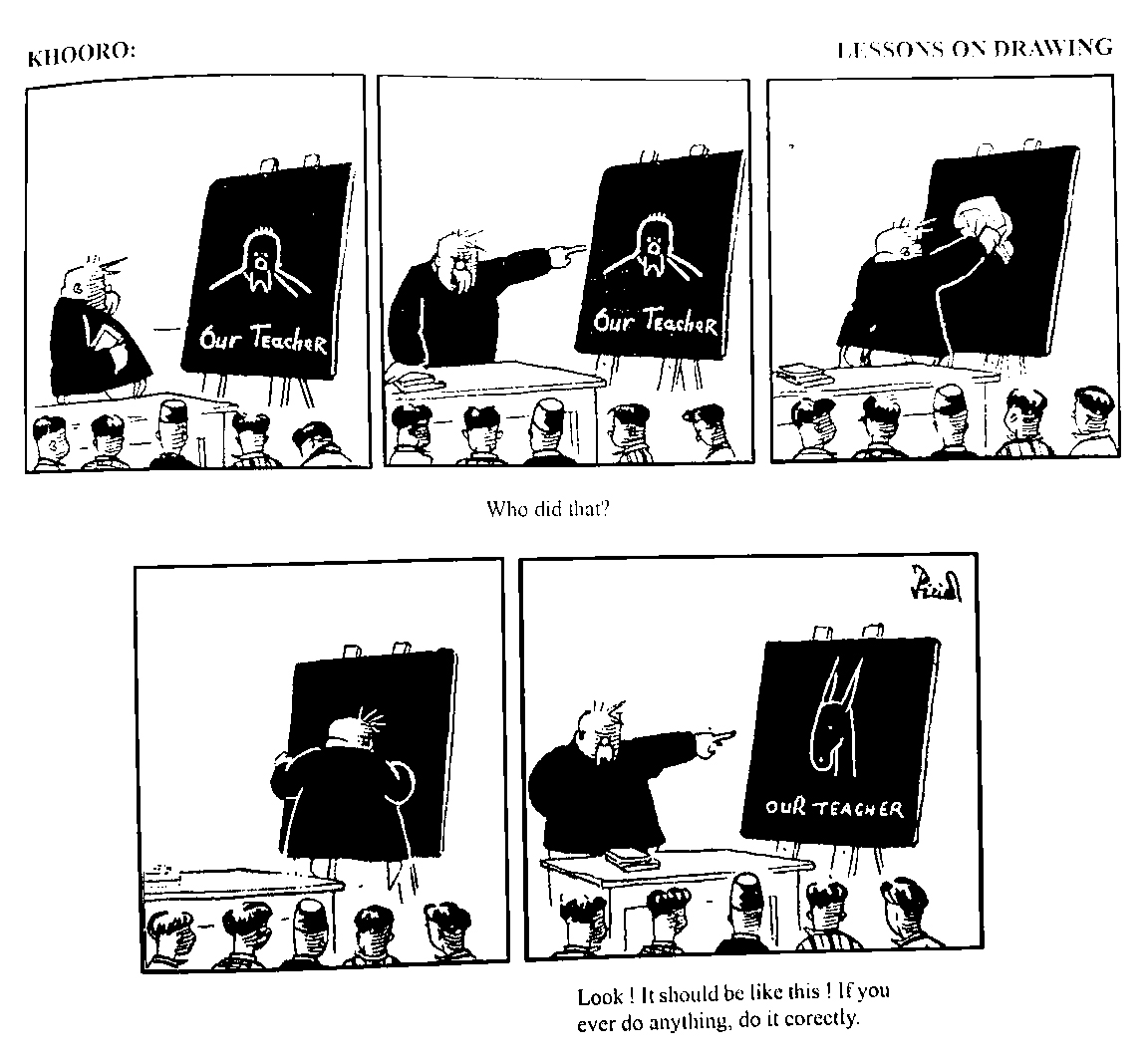

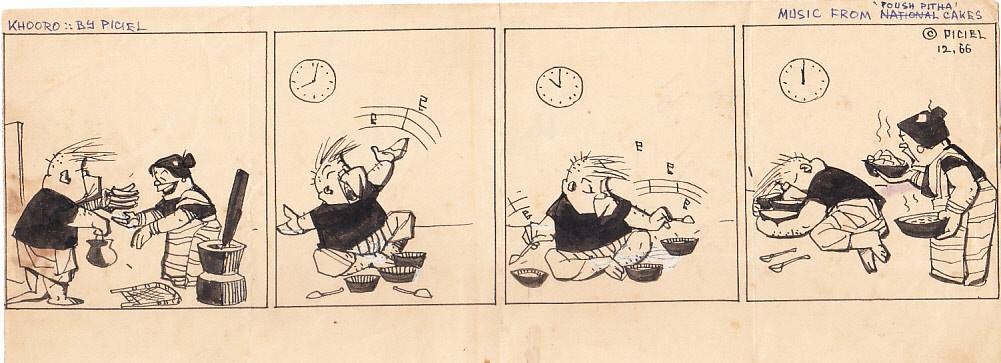

এর পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৩৫-এ ‘অমৃতবাজার’-এর পাতায় হইচই ফেলে দিলেন খাটো ধুতি আর কালো বেনিয়ান পরা বৃদ্ধ– ‘খুড়ো’– যাঁর বয়স বাড়ে না। খুড়োর পেল্লায় সাদা গোঁফ মনে করায় স্যর আশুতোষের কথা! এই স্ট্রিপ-কার্টুন ইংরেজিতে হওয়ায় শিল্পী সই করতেন ‘Piciel’ নামে।

সেকালে পরাধীন ভারতবর্ষের বহু ইংরেজ পাঠকও রাতারাতি খুড়োর বিচিত্র কীর্তিকলাপের ‘ফ্যান’ হয়ে গিয়েছিলেন। ব্যস, আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীকে। ‘যুগান্তরের’ পাতায় ‘কাফী খাঁ’ ছদ্মনামে রাজনৈতিক কার্টুন এবং ‘ছোটদের পাততাড়ি’ ক্রোড়পত্রে ‘শেয়াল পণ্ডিত’ ও ‘কুমীর খুড়ো’-র আত্মপ্রকাশের পর চারের দশক থেকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল আট থেকে আশি– প্রত্যেকের কাছে!

‘ধরা যাক– চার্চিল সাহেবকে একটা ছবিতে এঁকে দেখানো হচ্ছে। তিনি একটা বোতল থেকে গ্লাসে ঢেলে একটা কিছু পান করছেন।… বোতলটার লেবেলে যদি কোনো wine-এর নাম লেখা থাকে তবে সে-ছবিটা হবে ক্যারিকেচার।… কিন্তু… যদি… সেই লেবেলে লেখা যায় ‘বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ’ তবে সেটা হয়ে যাবে কার্টুন।… যেন চার্চিল সাহেব সাম্রাজ্যবাদের নেশায় বিভোর ইত্যাদি।’

‘সংবাদ-পত্রে কার্টুন’ (১৯৪৯) প্রবন্ধে শিল্পী উল্লিখিত কথাগুলি লিখেছিলেন। এ একাধারে তাঁর শিল্পদর্শন, আবার আন্তরিক পাঠকের জন্য কার্টুন-চেতনার প্রথম পাঠও বটে! রাজনৈতিক কার্টুনের পরিভাষায় একে বলা হয়– ‘সিম্বলিক লেবেলিং’– অর্থাৎ কোনও একটি বস্তুর প্রতীকী নামাঙ্কন করে, তার মধ্যে থেকে দ্বিতীয় স্তরের অর্থ বের করে আনা। বিখ্যাত ফরাসি চিহ্নতাত্ত্বিক রোলাঁ বার্থ তাঁর ‘Rhetoric of the Image’ প্রবন্ধে ছবি ও লেখার সংযোগ বোঝাতে ব্যবহার করেছেন ‘anchorage’ শব্দটি– অর্থাৎ ছবির অর্থকে সুনির্দিষ্ট করে দিতে ‘শব্দের নোঙর’ এককথায় অপরিহার্য! কাফী খাঁ-র সারাজীবনের কাজ খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যায় এই ‘anchorage’ বা ‘symbolic labelling’ তাঁর রাজনৈতিক কার্টুনের মূল সুর হয়ে থেকেছে চিরকাল। পূর্বসূরি জেমস গিলরে, জর্জ ক্রুকশাঙ্ক-এর আঁকা থেকে যেমন পেয়েছেন ডিটেইলের প্রতি মনোযোগ, তেমনই স্যর ডেভিড লো, ভিক্টর ওয়েইস (ভিকি), জর্জ গ্রোজ প্রমুখ কার্টুনিস্টের কালি-কলমের জোরালো টান দেখে তিনি ক্রমাগত পরিশীলিত করেছেন স্বকীয় রেখাঙ্কন ও ক্যলিগ্রাফিক টান-টোন।

রাজনৈতিক কার্টুনে অতিকথন (exaggeration) যেমন জরুরি, তেমনই কোনও ব্যক্তি/বস্তুর সঙ্গে অন্য কিছুর আকৃতিগত সাদৃশ্য বা বিকৃতিও (distortion) থাকে এর একটা বড় অংশ জুড়ে। ব্যঙ্গ বা তির্যক রসিকতার মূল উপাদান এঁরাই জোগান দেন। কাফী খাঁ ছিলেন আদ্যন্ত সমাজ ও ইতিহাস-সচেতন শিল্পী, ফলে চটুল উপাদান ব্যবহার করে সস্তা হাস্যরস পরিবেশনের বিষয়টিকে তিনি সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন বরাবর। গোড়ার দিকের কাজে স্যর ডেভিড লো-র দ্বারা প্রভাবিত হলেও, অল্পদিনেই স্বতন্ত্র চেহারা ফুটে উঠেছিল তাঁর আঁকায়। যেখানে কালি-তুলির জমাট অন্ধকার বেয়ে ধ্রুপদী ক্রস-হ্যাচিং মেশে ঈষৎ খোঁচা-খোঁচা অবিন্যস্ত রেখায়। আবছায়ার আভাস আনে কিয়ারোস্কুরোর পরিশীলিত ব্যবহার। এক ধরনের কৌণিক রেখাঙ্কন ছিল তাঁর ‘সিগনেচার মুভ’। তা সে ক্রো-কুইল নিবের জোরালো আঁচড়ে আঁকা ‘খুড়ো’-র পক্বকেশ হোক, বা ‘কুমীর খুড়ো’-র পুরুষ্টু ল্যাজ; সবই কাটা-কাটা (sharp-edged) ড্রয়িংয়ে সুস্পষ্ট। গাঢ় কালোর সঙ্গে জোরালো স্ট্রোকের বৈপরীত্যে সৃষ্ট ভাঙাচোরা তীক্ষ্ণ অবয়ব সহজেই ছবিকে একটা অন্য চেহারা এনে দিত। সে ছবি বাঙালি সমাজের রূপ-রস-গন্ধ দিয়ে গড়া হলেও উৎকর্ষের নিরিখে পুরোদস্তুর আন্তর্জাতিক। আঁকা এবং ক্যাপশন মিলিয়ে তাঁর উপস্থাপনার কয়েকটি নমুনা পেশ করা যাক–

পাঁচের দশকের গোড়ায় সেনসাস বা আদমশুমারির লোক এসে হতবাক! বাড়ির কর্তা এবং গিন্নি দু’জনেই যে শাড়ি পরে রয়েছেন! ভ্যাবাচ্যাকা সরকারি কর্মীটি লোকটিকে জিজ্ঞেস করছে, ‘আপনাকে তো পুরুষ বলে লিখব?’ চশমা পরিহিত প্রৌঢ় এ প্রশ্নে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলছেন যে: ১৯৫১-র সেনসাস অনুযায়ী উনি স্ত্রীলোক, কারণ ওই বছর বাজারে পুরুষের ধুতি অমিল! স্বাধীনতার পর দেশে সত্যিই বস্ত্রাভাব দেখা দেয়। সেই সমস্যাকেই স্টাইলাইজড ড্রয়িং (এবং খোঁচা দেওয়া সরস সংলাপ) মারফত সাজিয়ে তুলেছেন কাফী খাঁ। পৌরাণিক অনুষঙ্গ, বাঙালির বিবিধ উৎসবের রীতিনীতি, অতি পরিচিত আখ্যান, গান, অথবা কবিতা বারবার তাঁর কার্টুনে এসেছে কাঠামো রূপে। কেবল কুশীলব এবং লেবেলিং বদলাতে থেকেছে ঘটনা অনুযায়ী। বিশ্ব-রাজনীতির নিত্যনতুন হুলুস্থুলকে অতি-পরিচিত ছাঁচে এঁকে, রসের ভিয়েনে কড়াপাক দিয়ে পাঠকের দরবারে শিল্পী হাজির করতেন প্রত্যহ। চিরচেনার মধ্যে দিয়ে এ-ও আরেক বিশ্বরূপ দর্শন।

‘বিষ্ণুপ্রিয়াকে গভীর রাতে ছেড়ে চলে গিয়ে নিমাই গৃহত্যাগী হন’, এ কাহিনির যুক্তরাষ্ট্র-যাত্রা ঘটল শিল্পীর হাত ধরে। ১৯৫২ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যানকে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তুলনা করে আঁকা হল তির্যক ছবি। খাটে ঘুমন্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার উপর লেবেলিং– ‘মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদ’, জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মার্কিন ক্যাপিটাল আর একফালি চাঁদ, ওদিকে চোখের জল ফেলতে ফেলতে, কোট-প্যান্ট ফেলে ধুতি পরে ‘গৃহত্যাগী’ থুড়ি ‘পদত্যাগী’ হচ্ছেন ট্রুম্যান। সরু-মোটা কন্ট্যুর লাইন এবং জমাট কালোর ব্যবহারে ‘নিমাই সন্ন্যাস’ শিরোনামের এই কার্টুনটি চিরকালীন হয়ে আছে।

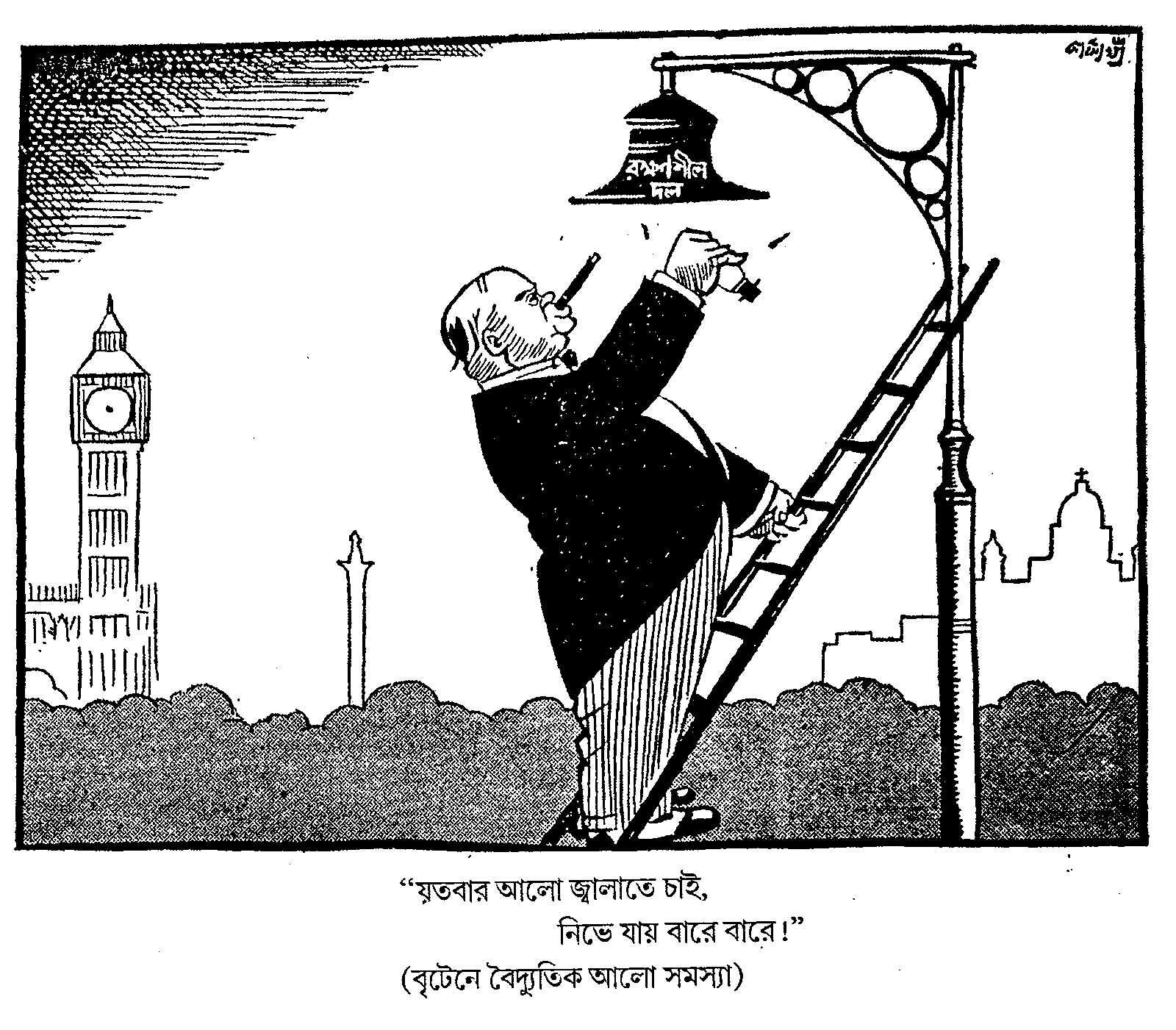

বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনে তখন ঘোর বিদ্যুৎ সংকট। দলের অন্দরেই অভিযোগের তীর প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের দিকে। কাফী খাঁ-র তুলি বেয়ে নেমে এল অভাবনীয় ছবি! মই বেয়ে উঠে চার্চিল স্বয়ং স্ট্রিট লাইটের আলো পাল্টাচ্ছেন। ল্যাম্পের হোল্ডারে লেখা ‘রক্ষণশীল দল’। ক্যাপশনে রবীন্দ্রসংগীতের সরস ব্যবহার– ‘যতবার আলো জ্বালাতে চাই, নিভে যায় বারে বারে!’ জিন্নাহ, নেহরু, গান্ধী, চার্চিল– এঁদের নিয়ে বারবার জ্বালাময়ী সব কার্টুন এঁকেছেন। গান্ধীহত্যার পরে জান নিয়ে টানাটানি হতে পারে ভেবে ভীত জিন্নাহ গাছের মগডালে চড়ে বসেছেন– এমন ছবিও ঝলসে উঠেছে পিসিয়েলের তুলিতে।

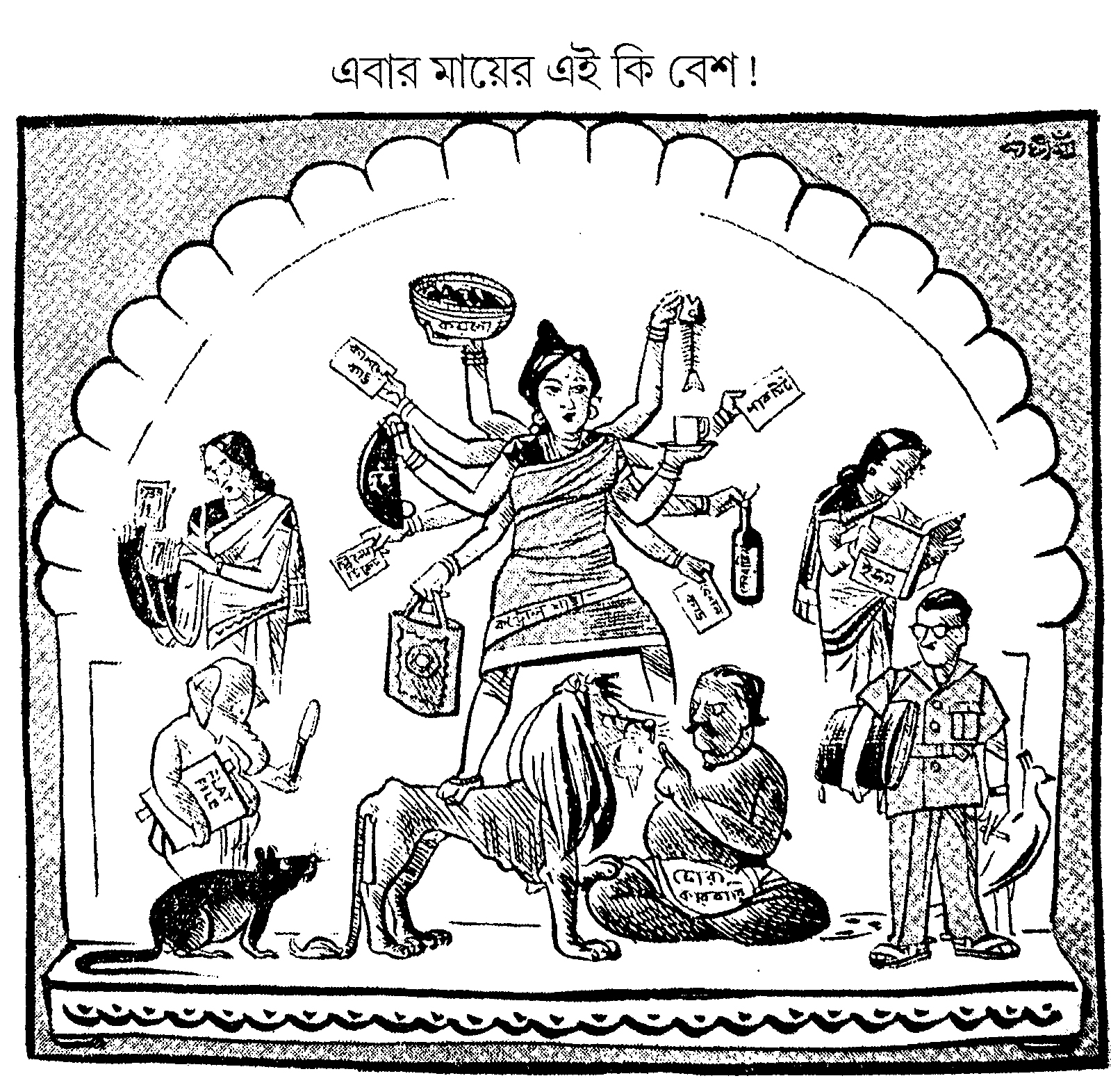

পিসিয়েলের বহুদিনের সহকর্মী প্রখ্যাত কবি-সাংবাদিক প্রয়াত কৃষ্ণ ধরের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, সকালবেলায় বাড়িতে কাগজ পড়েই শিল্পী ছবির বিষয়বস্তু ঠিক করে নিতেন, তারপর সম্পাদকীয় বিভাগের সঙ্গে ফোনে কথা বলে নিয়ে শুরু করতেন কাজ। ঠিক বিকেলের দিকে আসতেন ‘যুগান্তর’ পত্রিকার আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের অফিসে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরিহিত শিল্পীর পকেটে তখন ‘বজ্র-বিদ্যুৎ ভরা’ ছবি! বিষয়বস্তুর অভাব হত না। এমন সময়ে তিনি ছবি আঁকতে এসেছিলেন তখন বিপুল রদবদলের মধ্যে দিয়ে চলেছে দেশ। ১৯৪৭-এ ভারত স্বাধীন হওয়ার পর নানা জ্বলন্ত সমস্যার মধ্যে বাঙালির দুর্গাপুজো এসে উপস্থিত। কার্টুনে দেখা গেল চালচিত্রের সামনে দাঁড়ানো মায়ের দশ হাতেই নানা সমস্যা– রেশন কার্ড থেকে কয়লা কিছুই বাদ নেই। কন্ট্রোলে প্রাপ্ত খাটো শাড়ি পরেই মা দুর্গা এসেছেন মর্তে। কার্তিক যেন সরকারি ডেপুটি, হাতে তীরধনুকের বদলে ফাইল। অসুরের গায়ে লেখা ‘চোরা কারবারি’; প্রশাসনরূপী সিংহ তাকে বাগে আনতে হিমশিম! পাঁচের দশকে রেশন দোকানের চাল ছিল অতি খারাপ। কার্টুন ছবিতে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় মেসবাবু হয়ে নাকে রুমাল চেপে খেতে বসেছেন এবং খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন পাচক ঠাকুর হিসেবে ভাত বেড়ে বলছেন, ‘প্রভু, এহি র্যা-শ-ন চাউল অছি! তেঁই গন্ধ বাহার হই ছন্তি!’ শাড়ি পরে শরৎচন্দ্র বসু চিনের চেয়ারম্যান মাও জে দং-কে ভাইফোঁটা দিচ্ছেন, এমন তীক্ষ্ণ ছবি অবলীলায় এঁকেছেন কাফী খাঁ।

কার্টুনকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে অব্যর্থ ক্যাপশন লেখাতেও জুড়ি ছিল না কাফী খাঁ-র। একটি কার্টুনে ব্রিটেন ও সোভিয়েত রাশিয়ার শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের নীতি বোঝাতে এক নিমরাজি বুলডগকে (ব্রিটেন) অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে পেল্লায় আলাস্কান ভাল্লুকের (রাশিয়া) সঙ্গে বিশ্রাম নিতে দেখা যাচ্ছে। নেপথ্যে বিগ বেন এবং ক্রেমলিনের অবয়ব ও এক তাজ্জব ব্যক্তি। ছবির শিরোনাম? ‘সহ-অব স্থিতি’!

………………………………………

কাফী খাঁ নিয়ে দেবাশীষ দেবের লেখা: বিজ্ঞাপনে প্রথম কার্টুন আঁকা কাফী খাঁ-রই

………………………………………

ছোটদের জন্য আঁকা কমিকস্-এ শিল্পী অধিকাংশ সময় নিজেকেই এঁকেছেন কথকের ভূমিকায়। একদল কচিকাঁচা তাঁর কাছে গল্প শুনছে। প্রতিটি প্যানেলের স্পিচ-বাবলের সংলাপ তিনি স্বহস্তে লিখতেন। তাঁর চারুলিপি বা লেটারিং ছিল অভিনব ধরনের। সরু নিব, ডিপ পেন, অথবা ইংক ব্রাশ ব্যবহার করে আঁকা চৌকো ধাঁচের হরফগুলি দেখলে মনে হয়, ভ্যারিয়েবল বেসলাইন অক্ষরগুলিতে আলাদা ছন্দ এনে দিয়েছে। সত্যজিৎ রায়ের ‘গুপী গাইন ও বাঘা বাইন’ (১৯৬৯) ছবিতে হাল্লারাজার পাঠানো পত্রের চৌখুপী হরফ এর খুব কাছাকাছি শৈলীর কাজ। পাঠক/দর্শকদের ছবির সফরে যেন এতটুকু রসভঙ্গ না ঘটে, সেদিকে শিল্পীর দৃষ্টি সজাগ। কাজেই ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ-বদল। একই লোকের ‘কাফী খাঁ’ স্বাক্ষর উর্দু ক্যালিগ্রাফির কথা মনে করায়, তেমনি Piciel স্বাক্ষরে ব্রিটিশ কার্টুনিস্টদের পারিপাট্য।

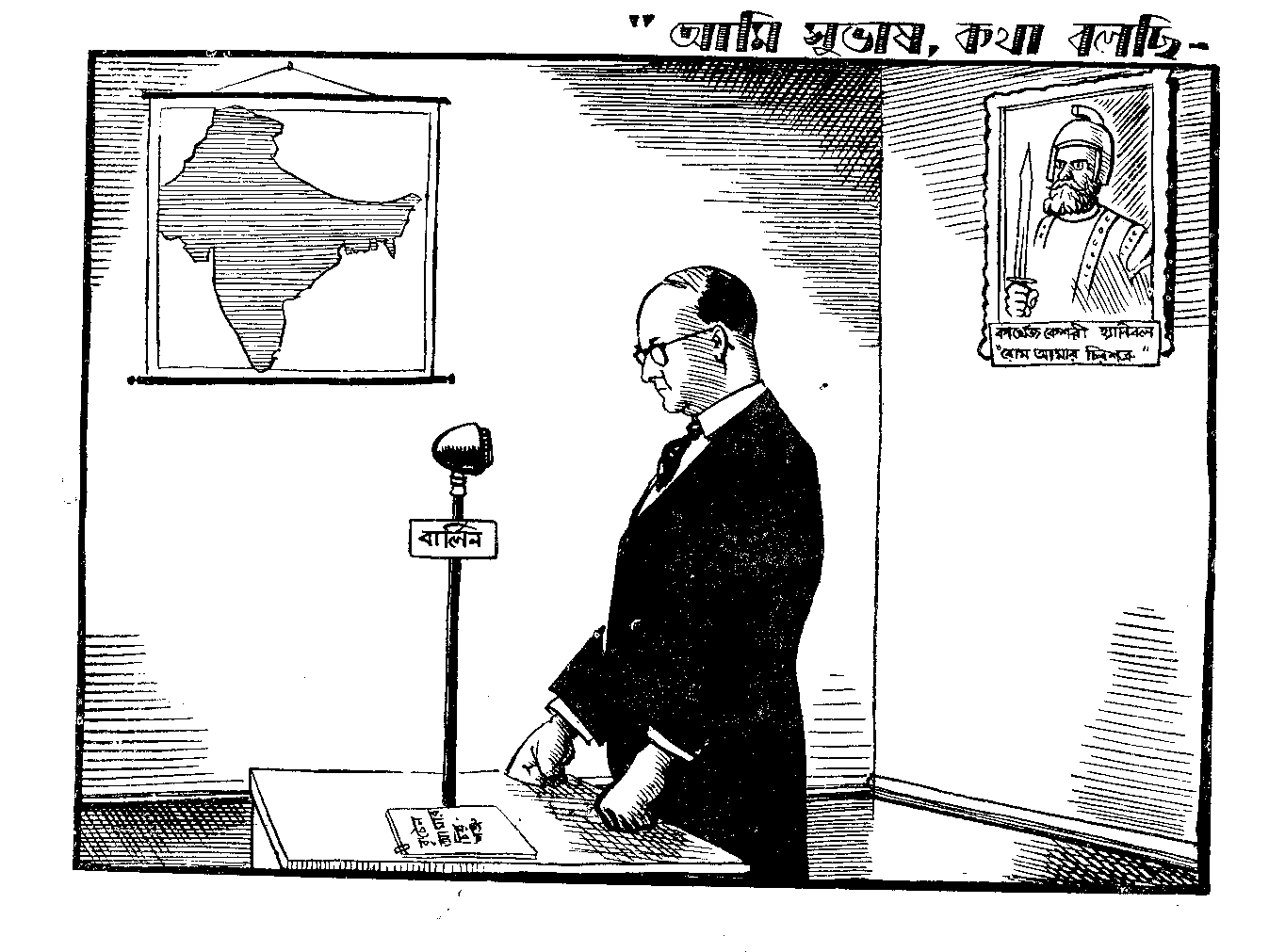

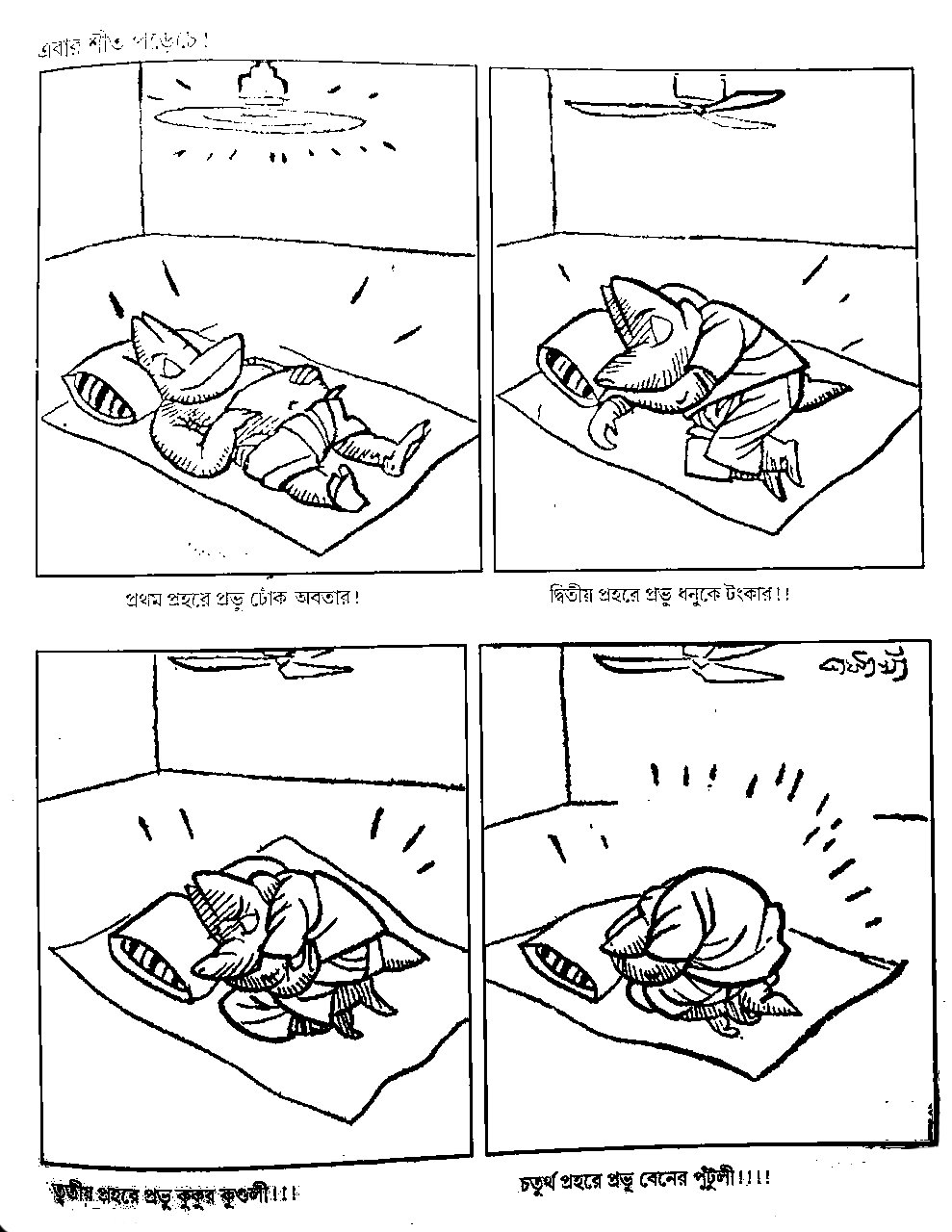

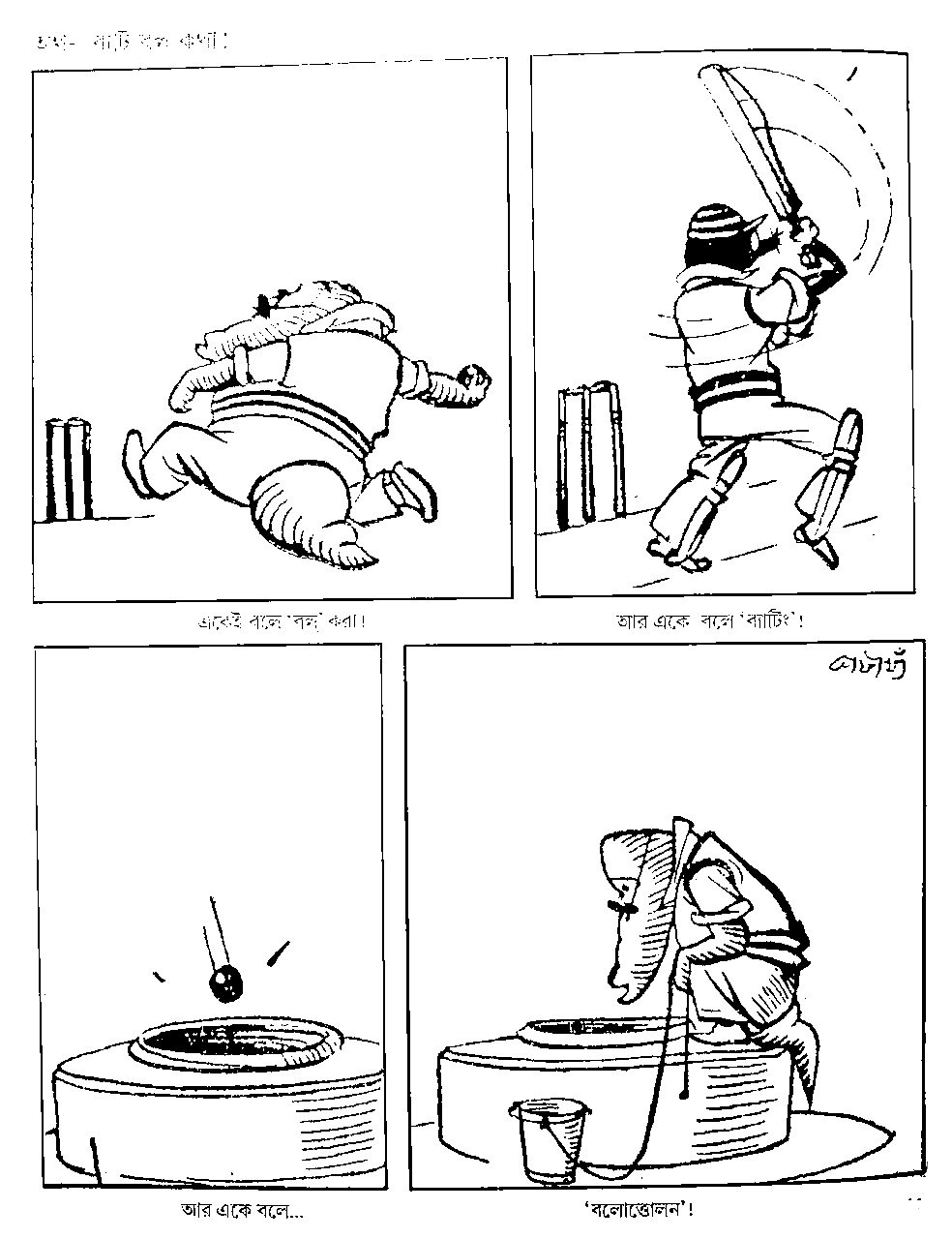

কাফী খাঁ-সৃষ্ট ‘মর্কট পুরাণ’, ‘যুদ্ধের কথা’, ‘বেঙ্গল টাইগার’, ‘নিরানব্বুই’, ‘রবির আবির্ভাব’ সবই ছিল বিষয় বৈচিত্রে অভিনব। স্বতন্ত্র চিত্র-কাহিনি ‘সত্যের সন্ধানে’, ‘সুভাষ আলেখ্য’ দেখে নড়েচড়ে বসেছিল সেকালের পাঠকগোষ্ঠী। এমন আন্তর্জাতিক মানের কাজে সমসময়ে এবং তার পরেও খুব বেশি হয়নি এদেশে। স্ট্রিপ কার্টুনে স্ট্রোকের গতিময়তা খানিক নিয়ন্ত্রিত হয়ে দেখা দিল বাংলা কমিকসের বেলায়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে তাঁর কাজে, মার্কিন শিল্পী হার্বার্ট লরেন্স ব্লকের (হারব্লক) প্রভাব লক্ষ করা যায়। বিশেষত কাঁপা কাঁপা তীক্ষ্ণ লাইন দিয়ে আলোর স্তর বিভাজনের বিষয়টি চোখে পড়ার মতো। ১৯৩৫-এ যাত্রা শুরু করে ‘খুড়ো’ নব্বই পেরিয়ে গেলেন এ বছর। বিরলকেশ বেঁটেখাটো মানুষটির মাথার সামনে কয়েক গাছা চুল, তবে প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ীর মতো ‘ছবিতে গল্প বলিয়ে’ ভূ-ভারতে বিরল। হরেন ঘটকের ছড়া সহযোগে তাঁর আঁকা ‘শেয়াল পণ্ডিত’ ও ‘কুমীর খুড়োর’ কার্টুন ছোটদের ভারী মনে ধরেছিল। একখানা নমুনা না দিলেই নয়– চার প্যানেলের কার্টুনের নাম: ‘এবার শীত পড়েচে!’ প্রথম খোপে কুমির খুড়ো পাখা চালিয়ে চিৎপটাং (ক্যাপশন: ‘প্রথম প্রহরে প্রভু ঢোঁক অবতার!’)। দ্বিতীয় প্যানেলে ঘরের পাখা বন্ধ করে কুমির পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছে। (‘দ্বিতীয় প্রহরে প্রভু ধনুকে টংকার!!’ কুমির ঈষৎ কুঁকড়ে শোওয়ায় ধনুকের উপমা, সেই সঙ্গে দু’খানি বিস্ময়বোধ চিহ্ন) তিন নম্বর খোপে কুমীর আরও জড়সড়, ‘তৃতীয় প্রহরে প্রভু কুকুর কুণ্ডলী!!!’ (বিস্ময় বাড়ছে) সর্বশেষ খোপে, কুমীর শীতে একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছে– ‘চতুর্থ প্রহরে প্রভু বেনের পুঁটুলী!!!!’ এমন আহ্লাদের ছবি দেখে বিস্মিত না হয়ে উপায় আছে?

খুব বেশি বইয়ের প্রচ্ছদ না করলেও, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ‘ঘনশ্যামের ঘোড়া’ বইয়ের জন্য তাঁর আঁকা উজ্জ্বল মলাট এখনও অনেকেরই স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ইতিহাস প্রীতি এবং শিক্ষকের উৎসাহ নিয়ে ছোটদের জন্য নানা শিক্ষামূলক ছবির বই এঁকেছেন।

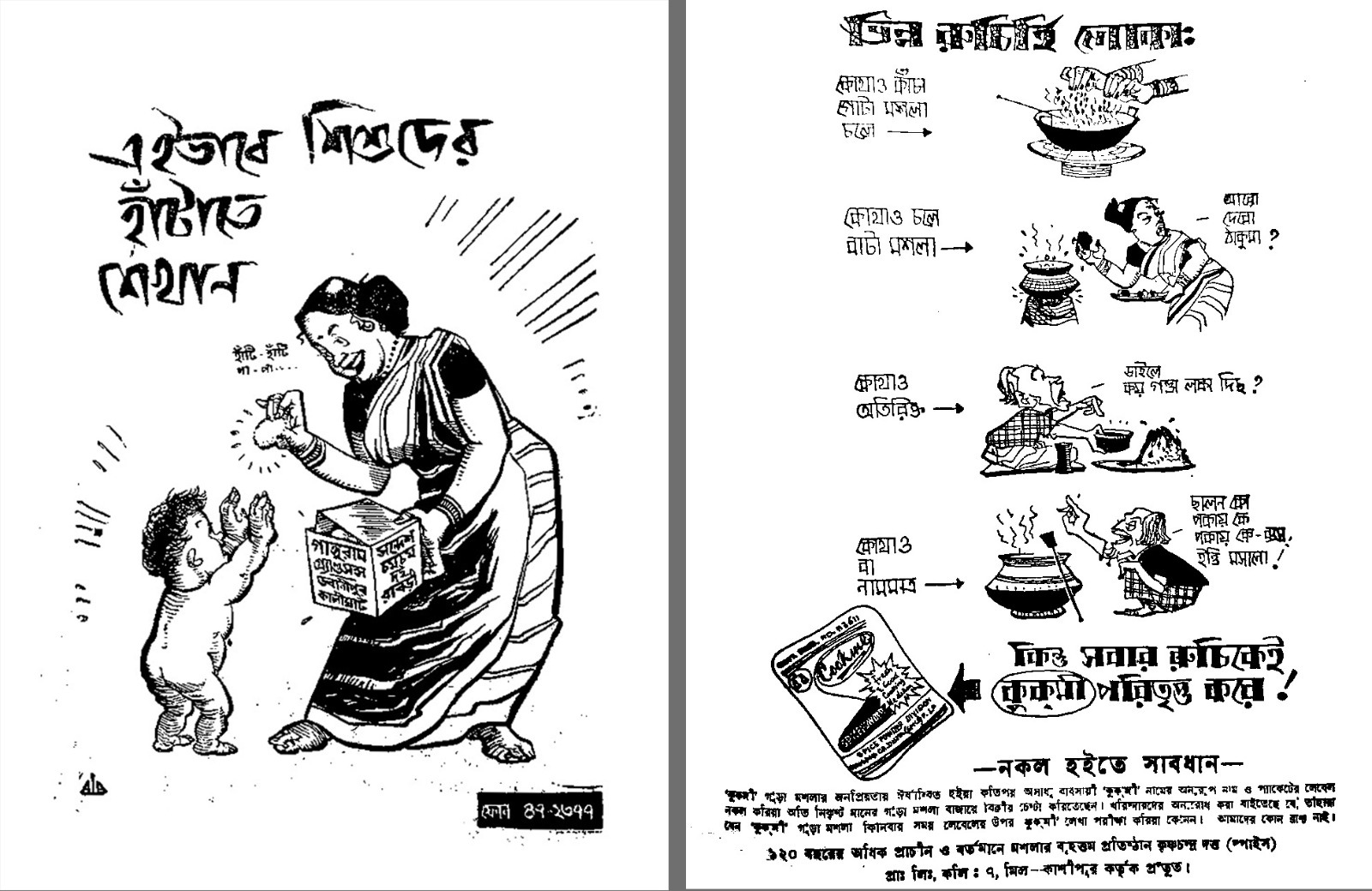

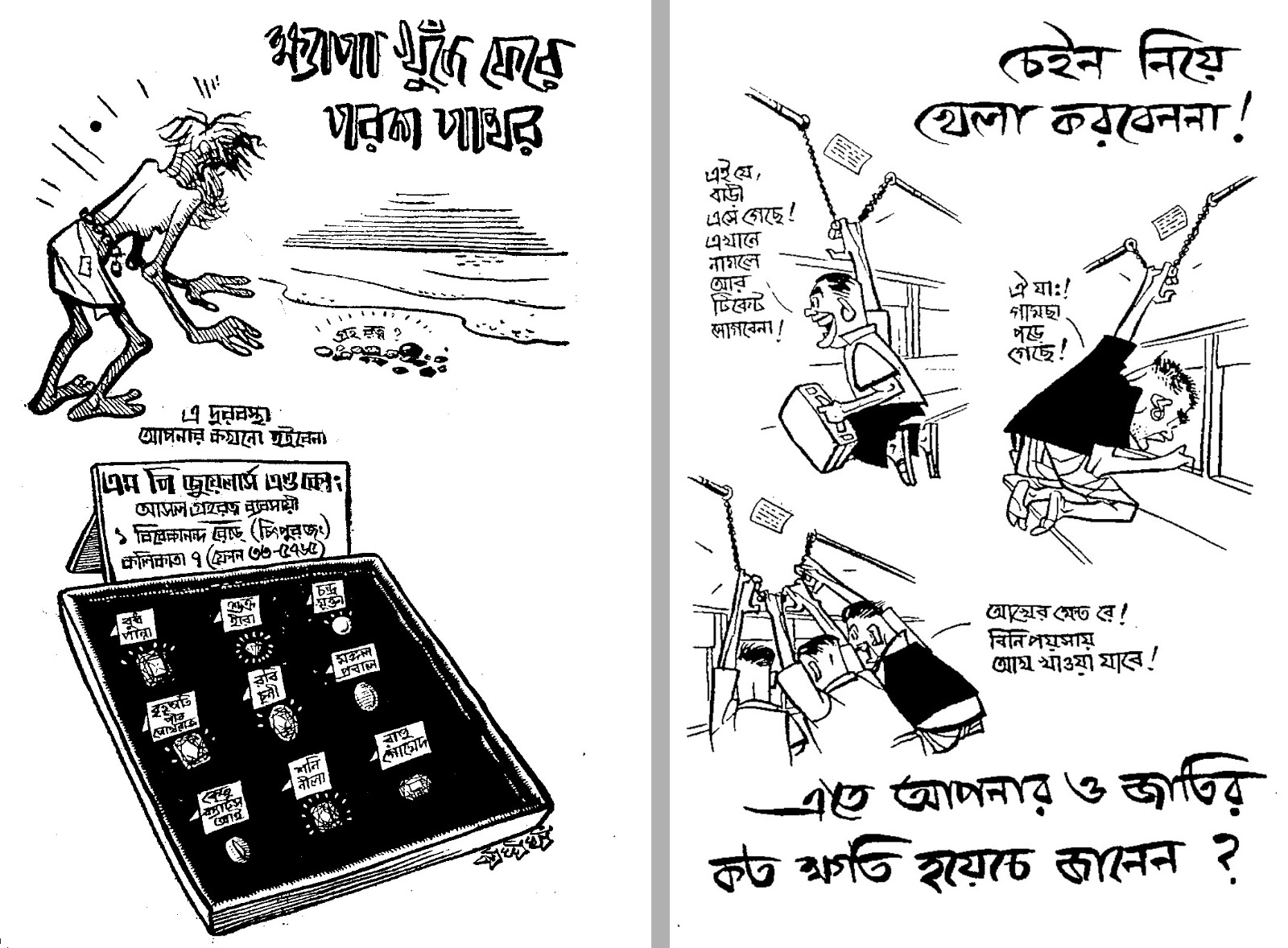

বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রেও বুদ্ধিদীপ্ত কার্টুন এবং তাঁর নিজস্ব লেটারিং শৈলীকে সযত্নে ব্যবহার করেছেন। ‘ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশ পাথর’ প্রবাদকে ব্যঙ্গচিত্রের উপাদান করে যে এম. পি. জুয়েলার্সের গ্রহরত্নের বিজ্ঞাপন আঁকা সম্ভব, তা এর আগে ভাবা যায়নি! তেমনই ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের ‘যখন-তখন চেন টেনে রেলগাড়ি থামানোর’ বদঅভ্যাস রুখতে তাঁর আঁকা ভারতীয় রেলের বিজ্ঞাপন আজও সমান মুগ্ধতা ছড়ায়। শিশুদের হাঁটতে শেখানোর জন্য ‘হাঁটি হাঁটি পা পা’ ছড়ার সঙ্গে যৌথভাবে গাঙ্গুরামের মিষ্টির উৎকোচও যে প্রবল কার্যকর হতে পারে, সেও তাঁর ছবি দেখেই জেনেছিল বাঙালি।

‘প্রিয় গোপাল বিষয়ীর শাড়ি’ গিন্নীর সঙ্গে কর্তাকেও মানায়, বা সিংহ মার্কা তেলই আসলে আফ্রিকার পশুরাজের কেশরের জৌলুস বাড়িয়েছে; এসব তাজ্জব তথ্যে বোঝাই কাফী খাঁ-র বিজ্ঞাপনী জাদুবাক্স। এ বাদে কুকমী, কোলে বিস্কুট প্রভৃতি বহু সংস্থার জন্য বিচিত্র সব রসসিক্ত বিজ্ঞাপন এঁকেছিলেন পিসিয়েল।

স্ট্রিপ কার্টুন, রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্রে কিংবদন্তি হলেও কাফী খাঁ চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁর ‘কাফীস্কোপ’-এর দৌলতে। ৬ ইঞ্চি × ৩ ইঞ্চি মাপের কার্ডবোর্ডের আয়তাকার বাক্সে ভরে তাসের প্যাকেটের মাপের তিনটি বই এককালে সুলভ ছিল। এগুলি আদতে ছিল শিল্পীর স্বহস্তে আঁকা ফ্লিপ-বুক। পরপর পাতা shuffle করলে স্থির-ছবি অ্যানিমেশনের মতো সিনেমা ফুটিয়ে তুলত। তিনটি বইয়ে মোট ছ’টি গল্প: ‘লং অ্যান্ড শর্ট’, ‘জাম্বো বয়’, ‘ফিশ স্টোরি’, ‘মিল্ক সাকার’, ‘দ্য সোর্ডসমেন’ ও ‘দ্য ডগ ফাইট’। ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজিত ‘ওয়ার্ল্ড নিউজপেপার ডেলিগেশন’-এ এশিয়া থেকে একমাত্র এডিটোরিয়াল কার্টুনিস্ট হিসেবে পিসিয়েল নিমন্ত্রিত হন। হার্ভার্ভ, বোস্টন, ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ভ্রমণ ছাড়াও আলাপ করেন বিশ্বের তাবড় তাবড় কার্টুনিস্টদের সঙ্গে। আমেরিকান সংবাদপত্রে কাফী খাঁ এবং তাঁর ‘খুড়ো’ চরিত্রটি রীতিমতো প্রশংসিত হয়। ডিজনিল্যান্ডে গিয়ে শিল্পী সাক্ষাৎ করেন স্বয়ং ওয়াল্ট ডিজনির সঙ্গে; কাফীস্কোপ দেখে ডিজনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আমেরিকার লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব ফিরিয়ে একসময় পিসিএল ফিরে এলেন স্বদেশে।

বিড়লা তারামণ্ডলের ভিতর শহর কলকাতার ‘সিল্যুয়েট স্কাইলাইন’ পিসিয়েলের আরেক অমর কীর্তি। প্রখ্যাত কার্টুন বিশেষজ্ঞ বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায় যে, এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে করতে একটি গাড়ি ভাড়া করে গোটা কলকাতা চক্কর দিয়েছিলেন শিল্পী! প্রবাদপ্রতিম পিসিয়েলের জীবনের শেষ পর্ব তেমন সুখকর হয়নি। প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট প্রয়াত চণ্ডী লাহিড়ীর স্মৃতিলেখ হদিশ দেয় এক অপ্রীতিকর অধ্যায়ের। অমৃতবাজার পত্রিকায় তাঁর চাকরির মেয়াদ ফুরনোর আগেই কর্তৃপক্ষের নির্দেশে পিসিয়েলের কার্টুন ছাপা বন্ধ হয়ে যায়। পরিবর্তে শঙ্করের কার্টুন ছাপা হতে থাকে। অসম্মানিত শিল্পী কাজে ইস্তফা দিয়ে একপ্রকার বাধ্য হয়েই বিভিন্ন বাণিজ্যিক পণ্যের বিজ্ঞাপন আঁকায় মনোনিবেশ করেন।

আজ থেকে ঠিক ৫০ বছর আগে, ১৯৭৫ সালের ২৭ অক্টোবর প্রয়াত হন কাফী খাঁ। এর কিছু মাস আগেই বিড়লা আর্ট গ্যালারিতে আয়োজিত হয়েছিল তাঁর জীবনের প্রথম ও শেষ একক প্রদর্শনী। এগজিবিশনের শেষ ছবিটি ছিল রঙিন। খাটো ধুতি ও কালো ফতুয়া পরে উদাস খুড়ো উত্তর মেরুতে ভারী একা হয়ে বসে আছে। বরফ গলে জল, দোরগোড়ায় মিলেনিয়াম। কে জানে; উত্তরকালের কল্পদৃশ্যে বিশ্ব উষ্ণায়ন এবং মানবিকতার অবনতির ইঙ্গিতে, হয়তো বা মিশে ছিল তাঁর দীর্ঘশ্বাস! খুড়োকে জিজ্ঞেস করলে নিশ্চিত এর সদুত্তর পাওয়া যেত। কিন্তু সে তো তিরিক্ষে লোক! ৯০ বছরের শুভেচ্ছা জানালে, বোধ করি, ছবি থেকেই মুখ বাড়িয়ে জটায়ুর ভঙ্গিতে হেঁকে উঠতেন, ‘কাফী হো গ্যায়া, জ্যায়াদা হো গ্যায়া! যাও!’

ঋণস্বীকার: ঋতুপর্ণ বসু, দেবাশীষ দেব, দেবাশিস সেন, বাপি বসাক, বিশ্বদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও সুমিত সেনগুপ্ত।

তথ্যসূত্র:

১. কাফী খাঁ সমগ্র (১), লালমাটি, ২০১২

২. কাফী খাঁ সমগ্র (২), লালমাটি, ২০২৫

৩. ‘রঙ্গব্যঙ্গ রসিকেষু’: শতবর্ষে কাফী খাঁ সংখ্যা, ২০০০

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved