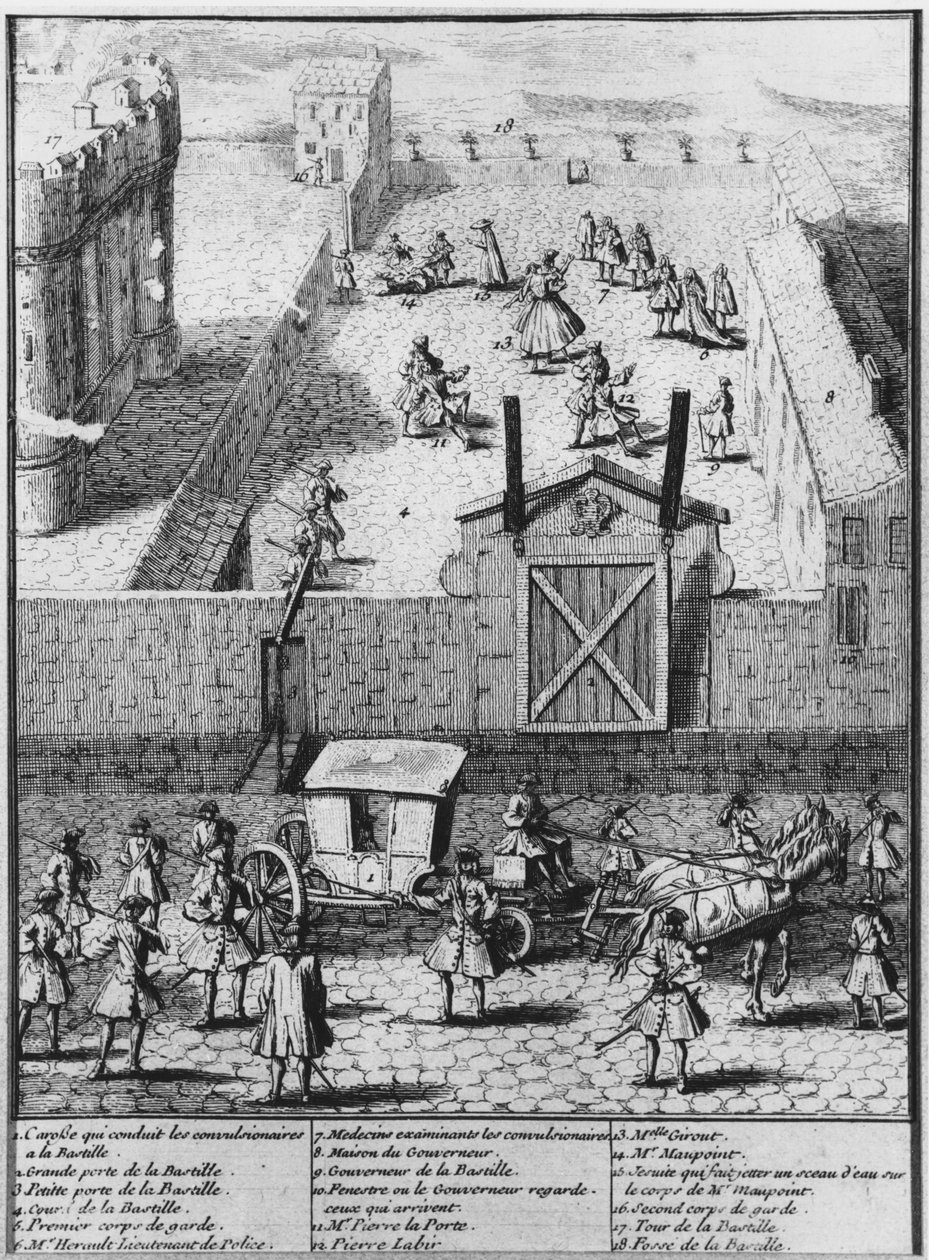

সারাক্ষণ কূটনৈতিক রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে ওঠাবসা চলায় এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ফরাসি বিপ্লবের আগে থেকেই সালঁনেয়্যার লেডিরা রাজনীতির সঙ্গেও নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে চাইবেন। ক্লদিন, তাঁর ভাই আর পঞ্চদশ ল্যুইয়ের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাষ্ট্রদূত ল্যুই ফ্রঁসোয়া আরমাঁদ-এর মধ্যে চলা চিঠিচাপাটি থেকে নাকি স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোর্টের অনেক পালার ড্রাফটই ক্লদিনের সালোঁতে পাকিয়ে তোলা হয়েছে। তা এত কিছু ঘটতে থাকলে জীবনে নাটকীয়তার অধিকন্তু অবশ্যম্ভাবী। এক প্রাক্তন প্রেমিক কী এক বৈকল্য সামলাতে না পেরে ক্লদিনের বাড়ি এসে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে। সেই কেচ্ছায় ক্লদিনকে বেশ কিছুদিন বাস্তিলে জেলের ভাত খেতে হয়।

২.

যাদের বাপ-পিতেমো-স্বামীর অঢেল টাকা, সেই মাদামরা সালঁনেয়্যার হয়ে নিজেদের ছবি আঁকাতেন, সব বোদ্ধা নাট্যকার, কবি, গণিতবিদরা মক্ষীরানির চারধারে চৌখস কেতায় নিজ নিজ কেরামতি পেশ করতেন। তবে নিম্নবর্গের মহিলারা কিন্তু এই মুলুকে নেই, তারা মাথায় সুতির টুপি পরে মাথা নিচু করে জগ থেকে দুধ ঢালে। পাকশাল থেকে লন্ড্রিতে কীভাবে তারা দিনান্ত খাটতেন, তা আন্দাজ করতে প্যারি ধাওয়া করতে হবে না। বাড়ির পাশেই আমাদেরও এই একই চিত্র। কিন্তু মারি আঁতোয়ানের ‘রুটি না পেলে ওরা ব্রিয়শ খাক’ বলেছিলেন বলে যে জাত ক্রোধ ফুঁসে ওঠে, তা পেরিয়ে যদি সালোঁর দিকে আমরা তাকাই, দেখব এলিটদের কিসসাও একই ধরনের হয় না।

বরং যে সময়ে লেডিদের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই, তারা কী বুদ্ধিমত্তায় ও ম্যানেজেরিয়াল স্কিলে সেই সময়ের মননশীলতাকে নিজেদের চারপাশে ঘুরপাক খাওয়ালেন এবং তাঁরাও হয়ে উঠলেন পুং-বাদী ‘দ্য রিপাবলিক অফ লেটার’-এর অংশীদার, সেইটা মন দিয়ে খেয়াল করার। যখন অভিজাত অনাথ বা অবৈধ কন্যাসন্তানের জন্য কনভেন্টে নান হওয়াটাই একমাত্র বিধান ও সমাজে টিকে থাকার উপায়, তখন তাঁদের কেউ কেউ কীভাবে নিজেদের সেই অপাংক্তেয় কোনা থেকে বের করে নিয়ে এলেন– সেসব দৃষ্টান্তই বটে। বা কেউ অমুক জেনারেলের অবৈধ সন্তান– এরকমটা চাউর করেও জায়গা করে নিয়েছিলেন। পারিবারিক মর্যাদার সুবিধা না থাকায় নিজেদের বৈঠকখানাকে প্যারির বিশেষ সালোঁগুলির সঙ্গে এক সারিতে নিয়ে আসতে কী পরিমাণ দক্ষতা ও বুদ্ধির প্রয়োজন ছিল, সে আপনারা সহজেই অনুমান করতে পারেন। এঁদের ব্যক্তিগত জীবনের স্ক্যান্ডালের গল্পে প্যারি টইটম্বুর থাকলেও আমরা যেন আমাদের মোক্ষম মন্ত্রগুপ্তি– রিড বিটুইন দ্য লাইনস– না ভুলি। আর ভালো কথা– ব্রিয়শ নিয়ে ক্রোধের সঙ্গে সালোঁর সম্পর্ক গভীর।

ক্লদিন আলেক্সান্দ্রিন গুয়েরিন (১৬৮২-১৭৪৯) ছিলেন অপূর্ব সুন্দর এবং ছোটবেলা থেকেই নানা বিষয়ে তাঁর এমন পটুত্ব দেখা গিয়েছিল যে, তাঁর জন্য উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাবে না– এই ভয়ে বাপ-মা তাঁকে সন্ন্যাসিনী হতে কনভেন্টে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। শপথ নিয়ে মুখ ঢেকে নিলেও ক্লদিন সেই জীবন মেনে নিতে পারেননি। তাঁর বন্ধুবান্ধব সবাই হইহই করে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে কনভেন্টে যেত। যেটা আগের জীবন ছেড়ে এলে করারই কথা নয়। ক্যাথলিক চার্চের প্রধান পোপের থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি বাইরে সামাজিক জীবনে ফিরে আসেন। যদিও তাঁর প্রণয়-জীবন শুরু হয়ে যায় গির্জায় থাকতে থাকতেই। প্যারির বাইরে থেকে এসে সালোঁ খুলে বসতে ও অগ্রগণ্য হয়ে উঠতে যদি লাগাতার উচ্চকোটির পুরুষদের সঙ্গে প্রেম করে যেতে হয়, ক্লদিন তাই-ই করেছিলেন। আর প্যারির নানা অ্যাডমিরাল থেকে কূটনীতিক যে লাইন দিয়ে তাঁর প্রেমিক ছিলেন বলাই বাহুল্য। এতে তাঁর অ্যাডভেঞ্চারের উত্তেজনা ও শিকার জয়ের পুলক একসঙ্গেই হচ্ছিল। ক্লদিন নাকি তাঁর প্রেমিকদের বলতেন তাঁর চিড়িয়াখানার পশু।

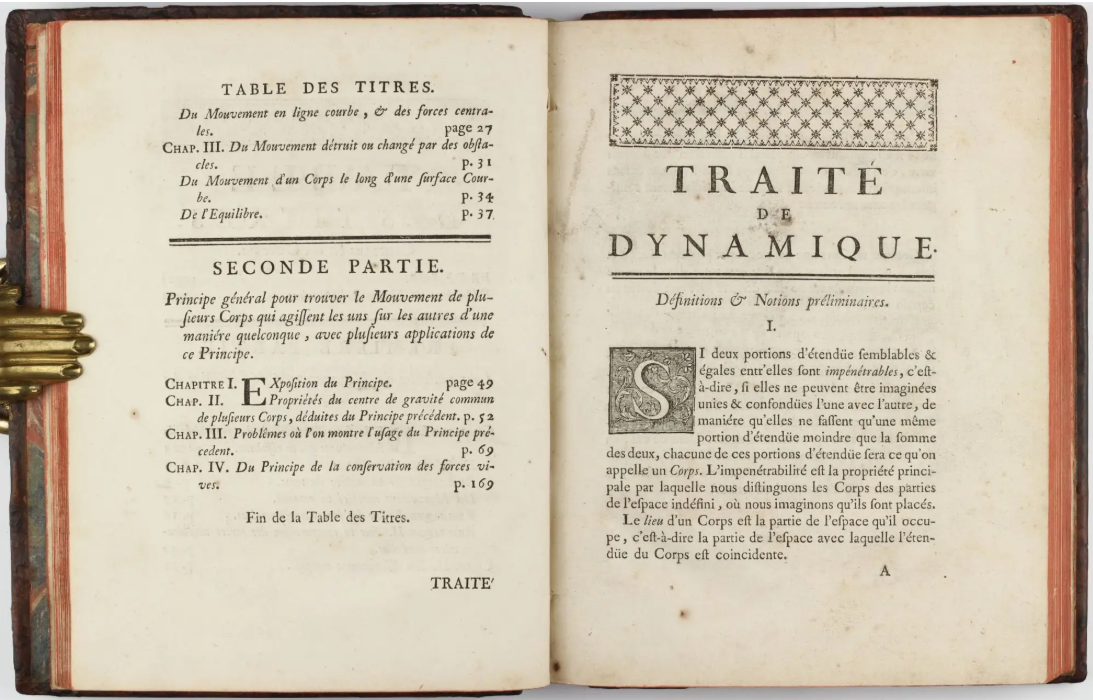

এক্ষেত্রে যা হয়, পরকীয়া প্রেম রমরমিয়ে চললেও, মিস্ট্রেস রাখা চালু রীতি হলেও অবৈধ সন্তানের জায়গা সালোঁ বা সমাজে ছিল না। নত্র দাম ক্যাথিড্রালের উত্তর দিকের এক গির্জার সিঁড়িতে সদ্যোজাত ছেলেকে রেখে আসেন ক্লদিন। সেই ছেলেই আলোকপ্রাপ্তির অন্যতম গণিতজ্ঞ, ভৌতবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও দার্শনিক জঁ দ্যে লো অ’ল্যাম্বার্ত। আলোকপ্রাপ্তির আরেক মহীরুহ দার্শনিক দেনিস দিদেরোর সঙ্গে ১৭৫১-১৭৭২– এই সময়কাল ধরে একত্রে প্রকাশ করেন বিজ্ঞান, কলা ও কারিগরির বিশ্বখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া।

সারাক্ষণ কূটনৈতিক রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে ওঠাবসা চলায় এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ফরাসি বিপ্লবের আগে থেকেই সালঁনেয়্যার লেডিরা রাজনীতির সঙ্গেও নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে চাইবেন। ক্লদিন, তাঁর ভাই আর পঞ্চদশ ল্যুইয়ের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাষ্ট্রদূত ল্যুই ফ্রঁসোয়া আরমাঁদ-এর মধ্যে চলা চিঠিচাপাটি থেকে নাকি স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কোর্টের অনেক পালার ড্রাফটই ক্লদিনের সালোঁতে পাকিয়ে তোলা হয়েছে। তা এত কিছু ঘটতে থাকলে জীবনে নাটকীয়তার অধিকন্তু অবশ্যম্ভাবী। এক প্রাক্তন প্রেমিক কী এক বৈকল্য সামলাতে না পেরে ক্লদিনের বাড়ি এসে নিজের মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করে। সেই কেচ্ছায় ক্লদিনকে বেশ কিছুদিন বাস্তিলে জেলের ভাত খেতে হয়।

কিন্তু এসবের মধ্য দিয়ে আরও যা সামনে আসে, তা ক্লদিনের সালোঁতে সাহিত্যিকদের উপস্থিতি আর তাঁর নিজের লেখার ক্ষমতা। ১৭৩৫-এ ক্লদিনের নাম ছাড়াই ছাপা হওয়া মেমোয়ার ‘দ্যু কোমতে দে কোমাঁজ’-কে ফরাসি ভাষায় লেখা প্রথম গথিক সাহিত্য হিসেবে ধরা হয়। রুচিসম্মত, পরিশীলিত, প্রাণবন্ত এই বলে কোমাঁজ-কে সোৎসাহে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। ইংরেজি, ইতালিয়ান, গ্রিক আর স্প্যানিশে কোমাঁজ অনুবাদ হয়ে গেছে পরপর। তেমনই নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করার ঝুঁকি যখন বারবার নেওয়া হয়েছে, তখন এই নভেলের গুণমান নিয়ে এত দূরে বসে আমাদের ধন্দ থাকাই উচিত নয়।

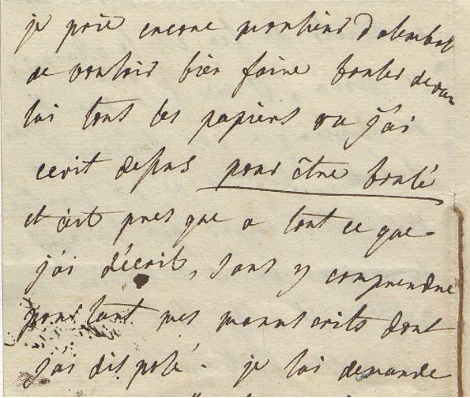

এদিকে ক্লদিনের ছেলে অ’ল্যাম্বার্তকে মনে আছে তো? তাঁর বাবা তাঁর লেখাপড়ার খরচ চালালেও পিতৃপরিচয় দেননি। সেকথা যাক, লেখাপড়া না করালে কি আর আমরা এত বড় বৈজ্ঞানিককে পেতাম? তিনি সেই জমানায় এমন ঈশ্বর অবিশ্বাসী ছিলেন সাধারণ খোলা কবরখানায় কোনও নামফলক ছাড়াই ওঁকে কবরস্থ করতে বলে যান। অ’ল্যাম্বার্ত যখন সালোঁতে ঘোরাফেরা শুরু করলেন, তখন প্যারিতে সবাই একডাকে ‘মারি অ্যান দ্যে ভিচি-শামরঁ’, ‘মারকুইজ দ্যু দেফাঁ’ নামে চেনে। মাদাম দেফাঁ-র (১৬৯০-১৭৮০) সালোঁয় ভলত্যেয়ার থেকে হোরেস ওয়ালপোল থেকে মনতেসক্যু– সব বাঘা বাঘা চরিত্রের আখড়া। দশক ধরে এঁদের সঙ্গে মাদাম দেফাঁর চিঠিপত্রে মত বিনিময় চলেছে। তা থেকে বোঝাই যায়, এঁদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো বুদ্ধিবৃত্তি মাদাম দেফাঁর ছিল। বলাই বাহুল্য, এখানে নারী-পুরুষের সম্পর্কে প্রগলভতা ক্লদিনের সালোঁর মতো খুল্লমখুল্লা ছিল না। সম্পর্কে বৌদ্ধিক মাত্রা ছিল প্রবল। কিন্তু দেফাঁকে কেন হোরেস ওয়ালপোলের থেকে পাওয়া সব চিঠি ফেরত দিতে হল, আর যা ওঁর কাছে থেকে গিয়েছিল, তা কেন নষ্ট করে দিতে বলেছিলেন ওয়ালপোল?

বিশ্বাস করুন, এই কঠিন বোদ্ধাদের দিনলিপির মধ্যে একটা জমাটি গপ্পের গন্ধ পেয়ে আমিও আপনাদের মতোই উৎসুক হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু কিছু বিশেষ জানতে পারলাম না। মিস মেরি বেরি, যিনি ওয়ালপোলের লেখা এডিট করে ১৮১০-এ ছাপান, তিনি হয়তো এই বিষয়ে কিছু বলতে পারতেন।

এই মাদাম দেফাঁ অ’ল্যাম্বার্তকে নিয়ে একেবারে মুগ্ধ ছিলেন। তাই অ’ল্যাম্বার্ত যখন মাদমোয়াজেল জিন জুলি জ্যাঁ এলিওনর দে লেসপিনাসে-র সালোঁয় আবির্ভাব ঘটাতে থাকে, সেটা মাদাম দেফাঁ-র খুব একটা পছন্দ হয়নি। দাঁড়ান দাঁড়ান। আমি স্টেপ জাম্প করছি। মাদমোয়াজেল জুলি লেসপিনাসে (১৭৩২-১৭৭৬) কে, সেটা আগে বলে নেওয়া দরকার। তিনি আরেক হার না-মানা চরিত্র। তাঁর লেখা চিঠিপত্রের সম্ভার থেকে আলোকপ্রাপ্তির সময়ের ব্যক্তিগত ইতিহাসের নানা অন্ধিসন্ধি মালুম হয়। মাদমোয়াজেল জুলি ছিলেন দ্য’অলবোনের কাউন্টেসের অবৈধ সন্তান। নিগ্রহ, অবহেলা আর ক্ষুধায় ভরা শৈশব। কনভেন্টে কিছুটা লেখাপড়ার সুযোগ পান। কিন্তু এইটা পড়ে আশ্চর্য হয়ে গেছি কীভাবে সেই অরক্ষিত জীবনে তিনি নিজে নিজে অনেক কিছু একা একা পড়ে বুঝে নিচ্ছিলেন! সেই স্বশিক্ষণ এমন জোরালো ছিল, আর প্রতিভা ছিল এতটাই তুমুল ও সহজাত যে, একদিন তিনি ফরাসি ওপরমহলের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে মেলামেশা করলেন, কোনও দিকে কোনও ঘাটতি হল না।

শোনা যায় তাঁর বাবা ছিলেন মাদাম দেফাঁ-র ভাই। মাদমোয়াজেল জুলির প্রতিভায় চমৎকৃত হয়ে মাদাম দেফাঁ তাঁকে প্যারিতে সালোঁ সামলাতে ডেকে নেন। ততদিনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে। জুলির কাজ ছিল মাদাম দেফাঁ উপস্থিত হওয়ার আগে অতিথিদের বসিয়ে দু’-চারটে কথা বলে শিষ্ট অভ্যর্থনা। বলাই বাহুল্য, এর ফলে অতিথিদের মধ্যে এক ধরনের উৎসাহ তৈরি হয় ও তারা অভ্যর্থনার জন্য বেশ আগে আগে পৌঁছে যেতেন। শেষে নিজের সালোঁ হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে, মাদাম দেফাঁ জুলিকে বিদায় করে দেন। বলাই বাহুল্য, এই পর্যায়ে ঈর্ষাবহুল বহু নাটকীয়তা ছিল, জুলিকে ঘরে আটকে রাখা থেকে শুরু করে মাদাম দেফাঁ আফিমও খেয়ে বসেছিলেন।

প্যারির আরেক সালোঁ মাদাম গ্যোফ্রিনকে আরেকবার মঞ্চে ডেকে নিতে হবে আমাদের। উনি সবসময় সালোঁ উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী, তায় ওঁর তখন বয়সও হয়েছে। উনি জুলিকে প্রয়োজনীয় অর্থসাহায্য করেন সালোঁ খোলার জন্য। ১৭৬৪-তে যে বাড়িতে জুলি তাঁর সালোঁ খোলেন, সেটা ছিল মাদাম দুফাঁদ-র সালোঁর মাত্র ১০০ মিটার দূরে, ফলে বুঝতেই পারছেন রেষারেষির মাত্রাটা। তা পাঙ্গা ভালোই নিয়েছিলেন জুলি। অন্যদের শনি-মঙ্গল বা বুধ-শুক্র হলেও, ৯ বছর ধরে মাদমোয়াজেল জুলির সালোঁ বসত প্রতিদিন। রবিবারেও। তিনি অপেরা বা নাটকে গেলে গোটা প্যারিকে জানিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু সেই বছরই ১৭৬৪-র ভয়াবহ স্মল পক্স মহামারীতে তিনি প্রাণে বাঁচলেও তাঁর গোটা মুখ এত ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল যে, মেক-আপেও ঢেকে রাখা যেত না। তারপর চল্লিশের কোঠায় এসে তাঁকে ধরল টিবিতে, তিনি অসময়ে মারা গেলেন। তাঁকে আফিমে আচ্ছন্ন করে রাখতে হত যন্ত্রণা কমাতে। এইসব শুনে একটু দমে যেতে হয় বইকি।

মাদমোয়াজেল জুলি সবাইকেই অবাক করে দিয়েছিলেন নিজের বুদ্ধিমত্তায়। পরে যখন তাঁর চিঠিপত্র একসঙ্গে করে ছেপে বেরয়, সেই সময়ের বাঘা বাঘা ব্যক্তিত্বরা তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন। ‘রীতিনীতি, যুক্তি, প্রজ্ঞা নিয়ে অপূর্ব একটি মন। এমন আবেগী ব্যক্তিত্ব এবং অপরূপ কল্পনাশক্তি স্যাফোর পরে এই’– এ লেখাকে তো ঠিক ত্রুবাদ্যুর গীতির মার্কামারা প্রশস্তি বলে মনে হয় না। তাঁর দুই ব্যর্থ কিন্তু মরণপণ প্রেমের কথা যে তীব্রতায় তিনি ব্যক্ত করেছেন, অনেকেই তার সঙ্গে জা জাক রুশোর লেখার ‘জুলি বা নয়া হেলোয়েস’-এর চরিত্রের মিল খুঁজে পান। বোঝাই যায়, আত্মমোক্ষণকারী রোম্যান্টিক প্রেমের যুগ আসন্ন।

মাদমোয়াজেল জুলি তাঁর প্রেম নিয়ে লেখক ও অনুবাদক জাঁ ব্যাপ্তিস্ত স্তুয়ার্দকে চিঠি লিখছেন (১৭৭২)–

“I just read four pages from M. de Mora. They filled me with aching and tenderness, for my heart will not know how to increase my love for him as much as he deserves. Never, never has there been a being more kind, more deserving of being loved. But what hurts me is that he is much unhappier than I am. I had guessed the reason for his silence. Good Lord, I knew very well that he could not be wrong. I will see you for dinner but I must tell you in advance that my heart is full of joy not to have to regret having been in hell for three months.”

অ’ল্যাম্বার্ত মাদমোয়াজেল জুলির প্রেমে পড়েছিলেন। ক্ষুব্ধ মাদাম দেফাঁ একজনকে বেছে নিতে বললে অ’ল্যাম্বার্ত মাদমোয়াজেলকেই বেছে নেন। জুলি সালোঁ খোলার পরে অ’ল্যাম্বারর্তের সঙ্গে সেখানে হাজির হয়ে যান দিদেরো, আর তাঁর পিছু পিছু এনসাইক্লোপিডিয়ার নবীন টিম। এনসাইক্লোপিডিয়ার বিপুল কাজ এই সালোঁতে রমরম করে চলতে থাকে। মাদমোয়াজেল উল্টে অ’ল্যাম্বার্তের প্রেমে সাড়া দেননি। কিন্তু এই ক্ষণজন্মা প্রতিভাবান মানুষটিকে তিনি তাঁর ঘুপচি চিলেকোঠার ঘর ছেড়ে নিজের বাড়িতে থাকার আমন্ত্রণ জানান। মনে রাখবেন, এও রোম্যান্টিসিজমের প্রাকচিহ্ন যে প্রেমাস্পদ সাড়া না দিলে প্রেম কমে না, বরং তা উত্তরোত্তর বেড়েই যায়। তাই অ’ল্যাম্বারর্তের সমর্পণ কোনও মতেই কমেনি। অবশ্য আপনারা যদি আবার এইখানে সেই ত্রুবাদুর এফেক্ট খুঁজে পান, আমার কিছুই বলার নেই। জুলি যে কতদূর অনুপ্রাণিত করেছিলেন অ’ল্যাম্বারর্তকে, তা দিদেরোর দার্শনিক বয়ান ‘অ’ল্যাম্বার্তের স্বপ্ন’ থেকে না কি জানা যায়। অ’ল্যাম্বার্তের প্রেরণার মূলে জুলির শারীরিক আবেদনের থেকে অন্তরের উচ্চতা ও বুদ্ধিমত্তা যে বেশি কার্যকর ছিল, পক্সের কথা জানার পর সে কথা বুঝে নিতে আমাদের অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

জুলি অ’ল্যাম্বার্তের প্রেমে সাড়া না দিলেও, এঁদের একসঙ্গে থাকার মাত্রাটি খেয়াল না করে পারা যায় না। একটু থমকে আরও একটা জিনিসের কথা ভাবতে চাইলাম। এঁদের মধ্যেকার চিঠিপত্র থেকে অ’ল্যাম্বার্তের উপর জুলির ভরসা স্পষ্ট। এমনকী তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্থাবর-অস্থাবর জিনিসের কী হবে, সেই কথা তিনি অ’ল্যাম্বার্তকেই বলে যান। না না, এঁদের সম্পর্কে শারীরিকতা কীরকম ছিল, ছিল কি ছিল না, আজ আর সেই নিয়ে গবেষণা করে আমাদের ঔৎসুক্যের দীনতা প্রকাশ নাই বা করলাম। বরং ভাবি একদিকে দাম্পত্য আর অন্যদিকে খুল্লমখুল্লা পরকীয়া, এর মাঝে আমরা দু’জন নারী পুরুষের মধ্যে বন্ধুত্ব ও কমপ্যানিয়নশিপের একটা উপস্থিতি দেখতে পাচ্ছি না কি? দু’জনেই অবৈধ সন্তান বলে, সমাজের প্রান্ত থেকে শুধু প্রতিভার জোরে প্যারি সমাজের উচ্চাসনে বসার এই যাত্রায় তাঁরা প্রায় সোলমেট হয়ে একে অপরের পাশে ছিলেন না কি?

এই সালোঁ মাদামরা বৈজ্ঞানিক কবি-লেখকদের সঙ্গে আলাপে বেশ আত্মবিশ্বাসী থাকলেও, মহিলাদের পড়াশুনো নিয়ে ভাবনাতে কিন্তু সেই সদর-অন্দর ভাগাভাগি। সালঁনেয়্যাররা বিত্ত ও বুদ্ধির জোরে সমাজে যে জায়গা করে নিয়েছিলেন, তা আলাদাই থেকে গেছিল। মহিলাদের মনন ক্ষমতার সম্যক পরিচয় পেয়েও এইসব বিদ্বৎজন কিন্তু মেয়েরাও ছেলেদের সমকক্ষ রাজনীতি, সমাজনীতি ও বিজ্ঞানের বিষয়গুলি পড়তে পারবে এইরকম কথা ভাবতেই পারছিলেন না। আর বিশেষ নজর ছিল তাঁদের রুচির বিষয়টিতে। ‘আদর্শ’ নাগরিক গড়ে তুলতে শিক্ষাদানের ওপর প্রথম দার্শনিক গ্রন্থ জাঁ জাক রুশোর ‘এমিলি, অন এডুকেশন’-এ (১৭৬২) বালিকাদের জন্য গৃহশিক্ষার সূচি ও সদর থেকে মহিলাদের সরিয়ে গেরস্থালির অঙ্গসজ্জা শিক্ষণের মধ্যে তাদের রুচি বিকাশের নিদান দেন। এই বইটি সার্বিকভাবে ইউরোপে আধুনিক শিক্ষার একটি মহামন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। আর গোপাল ও সুশীলা তৈরির মহামন্ত্রে দেখানো হয় প্রকৃতিগত ভাবে পুরুষ-নারীর সম্ভাবনাগুলি আলাদা, সেই অনুযায়ী তাদের শিক্ষা দিতে হবে। রুশো সমাজ থেকে বহুদূরে এক নির্জন দ্বীপে তাঁর দুই চরিত্র বালক এমিলি আর বালিকা সোফিকে নিয়ে ফেলে দেখান যে কোনও সামাজিকতার বালাই ছাড়া বিশুদ্ধ প্রকৃতির মধ্যে পুরুষ-নারী ভিন্ন ভিন্ন প্রবণতা দেখায়। মনে রাখা যায় যে, ততদিনে মেয়েরা যে একটুতেই কাঁদে-হাসে, তাদের মনে সারাক্ষণ আবেগের তীক্ষ্ণ অ্যান্টেনা ঝনঝন করে বাজছে তার কারণ তাদের মনোতন্তু আলাদাভাবেই তৈরি, এটা চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রমাণ করে ছেড়েছে।

হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন। এই সালঁনেয়্যার মাদামদের নিয়ে কিছু লেখক দার্শনিক উতলা প্রশংসা করলেও, এঁদের নিজেদের কেন্দ্রে রেখে তৈরি করা বৈভবময় রুচি, মহার্ঘ্য আসবাব, কুশন, পর্দা ও তৈজসপত্র এবং ভাবনার বিমূর্ত বিষয় থেকে কাব্য পুরুষের আয়ত্তাধীন সব কিছু বিষয়ে মন্তব্য দেওয়া ও সিদ্ধান্ত নেওয়া ইত্যাদি নিয়ে আলোকপ্রাপ্তির মাথারা স্বভাবতই খুশি ছিলেন না। প্যারির শহর ভরা শতখানেক সালোঁ দেখে তাদের মনে হচ্ছিল, সেখানে মাদামরা স্ত্রী ও মা হিসেবে দায়িত্ব চুলোয় পাঠিয়ে শুধু ফ্যাশন ও বিলাসব্যসন করে চলেছে, হল-ভরা পুরুষের সঙ্গে দিবারাত্র কাটানোয় তাদের আর সম্ভ্রম বলে কিছু বাকি নাই। ফরাসি পরিবারকে গুছিয়ে তুলতে সেই সামাজিক সংস্কারের আদর্শেই প্যারির সালোঁ-তামামির বিরুদ্ধে এভাবেই মেয়েদের গেরস্থালিতে থিতু করা হয়েছিল। তা সে রুশো থেকে নেপোলিয়ন– কেউই মনে করেননি যে মহিলারাও নাগরিক। এই সময়ের আলোকপ্রাপ্তির ধারায় যেমন ক্যাথলিক চার্চের এলাহি ব্যবস্থা থেকে প্রটেস্টান্ট সংযমের দিকে আসা, তেমনই ক্ষয়িষ্ণু রাজতন্ত্রের টাল খাওয়া বেহাল ও ইন্দ্রিয়লিপ্সু একটা সমাজে মহিলাদের আদর্শ দাম্পত্য আর মাতৃত্বে ফিরিয়ে আনতে, তাদের আদর্শ নারী হিসেবে তৈরি করতে, এই যে সদর-অন্দর বিধান– তা বলাই বাহুল্য, ফরাসি বিপ্লবের কিঞ্চিৎ আগে থেকেই ইউরোপের কেন্দ্রীয় আদর্শ হয়ে পড়ে। রুশো সামাজিক সাম্য ও নারী পুরুষের লিঙ্গগত পার্থক্য দুইকেই প্রাকৃতিক হিসেবে পেশ করেছিলেন। পুরনো একটা সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের থেকে রাষ্ট্রতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যেতে চলতি অভিজাত রীতিগুলির মধ্যে যা যা কিছু নৈতিক স্খলন ও আড়ম্বরের আতিশয্য বলে তাঁর মনে হচ্ছিল, সে সালোঁ বিলাস থেকে নাট্যশালা, সেসব কিছু থেকে সমাজকে সরিয়ে নিয়ে যেতে নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য রুশো সংযত একটা মডেল দিয়েছিলেন। এবং তা ছিল ফরাসি বিপ্লবের মূল সুর, অভিজাত আড়ম্বর ও সামাজিক শ্রেণি বৈষম্যবিরোধী।

কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস আর সালোঁ এরকম এক ঝাপটায় সালটে নেওয়া দুস্কর। তাই আমরা ছোট ছোট সূত্রকে ধরে খালি রিড বিটুইন দ্য লাইনস করে এগোব। এই যে বিপ্লবী প্যামফ্লেটগুলোয় মারি আতোঁয়ানেতকে চরিত্র করে পর্নোগ্রাফির একটা ধুম পড়ে গিয়েছিল, সেখানে যেমন ক্যুইনের খরুচে হাতে দেউলিয়া হয়ে যাওয়া রাজকোষ নিয়ে ক্ষুধার্ত জনগণের ক্রোধ, তেমনই ভারসেইল প্যালেসে মিউজিক কম্পোজারদের নিয়ে তাঁর সালোঁকে আক্রমণ করে ক্যুইনকে নিয়ে আঁকা অশ্লীল ছবি ও লেখা বেরতে থাকে। মারি আতোঁয়ানেতকে চরিত্র করে বিপ্লবী ট্যাবলয়েড ‘লিবেলে’ যে পর্নোগ্রাফিক ক্যারিকেচার ছাপায়, বা সামগ্রিকভাবে অভিজাতদের নিয়ে, ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন তা মানুষের মনে যে ঘৃণা তৈরি করে তা সোজা এদেরকে গিলোটিনের টেনে আনার উল্লাসে পরিণত হয়। Lynn Hunt, Simon Burrows Chantal, Thomas Robert Darnton ইত্যাদিরা এই নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন। চাইলে দেখে নেওয়া যেতেই পারে।

এর মাঝখান থেকেই আবির্ভূত হন ফরাসি বিপ্লবের মুক্তির আইকন। ১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব নিয়ে আঁকা ইউজিন দেলাক্রোয়ার ছবিতে। তিনি দেবী মারিয়েনা। তবে সেই লিবার্টি-ইক্যুয়ালিটি-ফ্রেটারনিটির বৈপ্লবিক তোড়ে নেপোলিয়ন কোডে তখনও মহিলারা নাগরিক নন, স্বামীর সই ছাড়া এক পাও চলতে পারেন না।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved