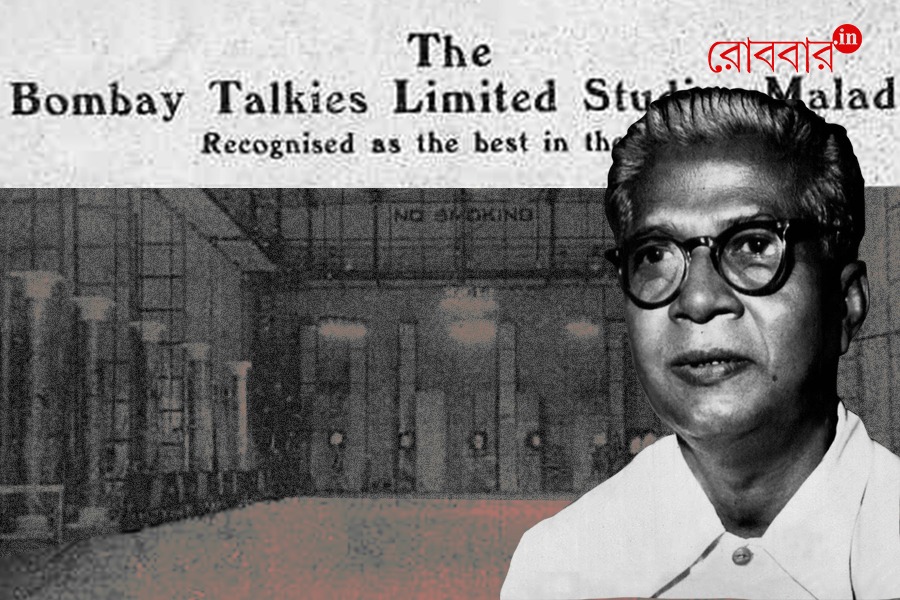

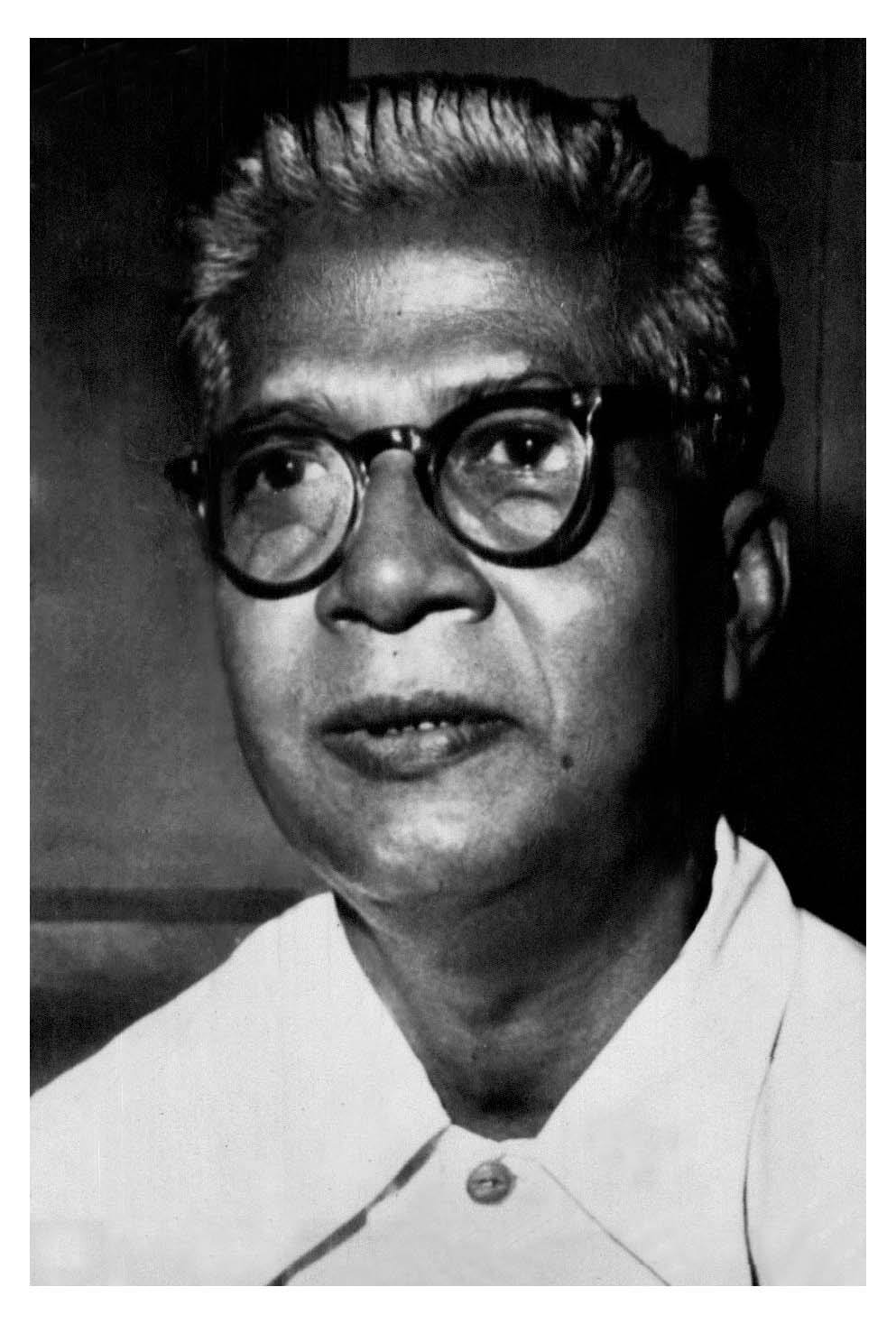

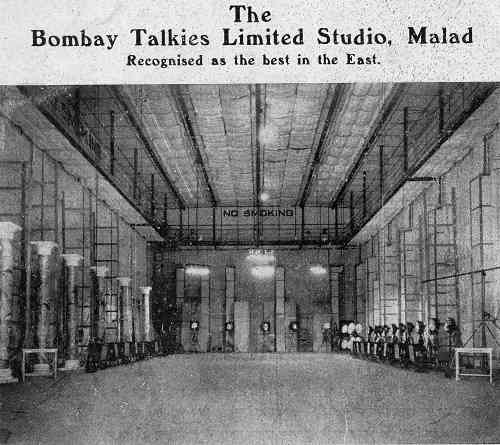

একথা বললে, হয়তো এক অর্থে ভুল হবে না, এখনকার এই রমরমা ও ঝলমলে হিন্দি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম আঁতুড় ছিল তিনের ও চারের দশকের ‘বম্বে টকিজ’। আর, সেই আঁতুড়ের অন্যতম কারিগর ছিলেন এই কলকাতারই নিরঞ্জন পাল। বেদনার হলেও খাঁটি সত্যি, মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই তিনি বিস্মৃত; প্রতিনিয়ত হয়ে চলা নানা আলোচনাসভায় তাঁর নাম প্রায় ঝাপসা। আজ, ৯ নভেম্বর, তাঁর মৃত্যুদিনে তাঁকে ও তাঁর কাজকর্ম ঘিরে কিছু ঘটনার দিকে ঘুরে তাকালেন উদয়ন ঘোষচৌধুরি।

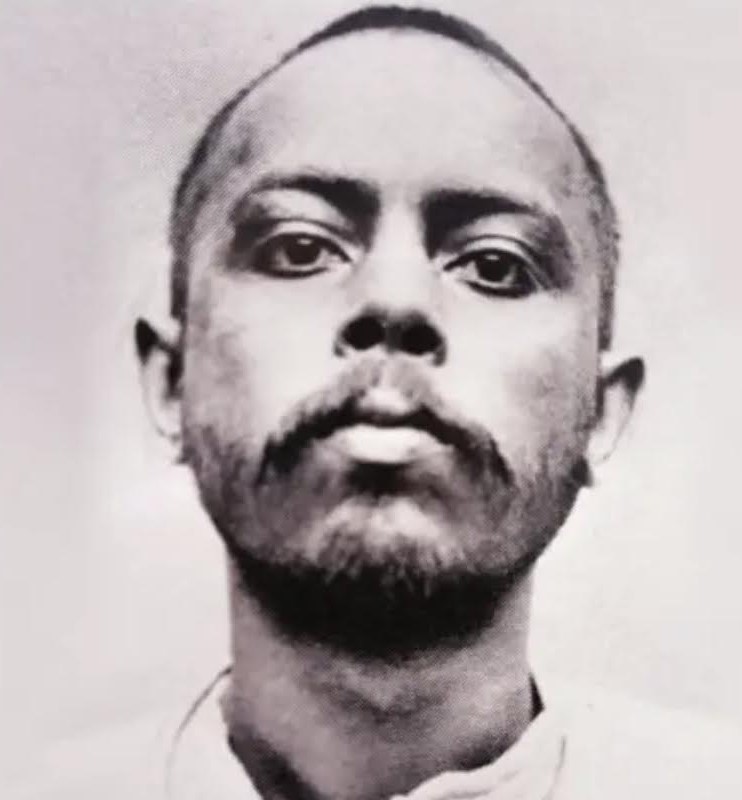

কোথা থেকে কী হয়ে যায়! ক্ষুদিরাম বসুর দুঃসাহসিক কীর্তির পর, ১৯০৮ সালে, ব্রিটিশ সরকারের চিরুনি তল্লাশিতে একে একে গ্রেফতার হলেন ৩৭ জন বিপ্লবী। শুরু হল ঐতিহাসিক ‘আলিপুর বোমা মামলা’। কাঠগড়ায় তোলা হল অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ইন্দুভূষণ রায়, উল্লাসকর দত্ত, হেমচন্দ্র কানুনগো-সহ মোট ১৯ জনকে। মামলা গড়াল টানা এক বছরের বেশি। শেষমেশ, পরের বছর গ্রীষ্মকালে বেরল বিচারের রায়। মৃত্যুদণ্ড হল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ আর উল্লাসকর দত্তের। যদিও, আবেদন করার পর খানিক দয়া-মায়া জন্মাল আদালতের বুকে। দু’জনেরই ফাঁসি রদ হল; দু’জনেই গেলেন আন্দামানে, সেলুলার জেলে; শাস্তি: যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

উল্লাসকরের এই ঘটনায় প্রায় ছারখার হয়ে গেল দত্ত পরিবার। তাঁর বাবা, দ্বিজদাসের চাকরি গেল রাতারাতি। দ্বিজদাসের বড় ছেলে মোহিনীমোহন আমেরিকায় পড়াশোনা শেষ করে, দেশে ফিরে কোনও কাজ পেলেন না। এই পরিস্থিতিতে ছোট ছেলে সুখসাগরকে আর এদেশে রাখতে রাজি হলেন না তাঁর মা, মুক্তকেশী। তখনও কৈশোর পেরননি সুখসাগর; একরকম জোর করেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ইংল্যান্ডে।

এই ঘটনার আগেই লন্ডনে পৌঁছে গিয়েছেন নিরঞ্জন পাল। কলকাতায় থাকাকালীন, একদিন চলন্ত ট্রামের ভেতরে এক ইংরেজ গালিগালাজ করেছিল তাঁকে; অপরাধ: তিনি ‘বাঙালি’। ব্যস, সেই ইংরেজের হাত থেকে রিভলভার ছিনিয়ে নিয়ে, ট্রাম থেকে লাফিয়ে নেমে, এক দৌড়ে পগারপার নিরঞ্জন! কোনওক্রমে সে যাত্রায় ধরা পড়েননি তিনি। কিন্তু, যে কোনও দিন ছেলের ঘাড়ে নামতে পারে ব্রিটিশদের খাঁড়া– এই আশঙ্কায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বিদেশে চলে গিয়েছিলেন তাঁর বাবা, বিপিনচন্দ্র পাল। হ্যাঁ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের গ্রাফ বদলে দেওয়া ‘লাল-বাল-পাল’ ত্রয়ী– মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির আগেই যাঁরা ডাক দিয়েছিলেন সাহেবি কেতা ছুড়ে ফেলে আঁকড়ে ধরা হোক ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’– তাঁদেরই একজন, বিপিনচন্দ্র পাল; স্টার থিয়েটার হলে যাঁর আগুন-ঝরা ভাষণ শুনে বিপ্লবে হাতেখড়ি নিয়েছিলেন দ্বীপান্তরে চলে যাওয়া উল্লাসকর দত্ত।

বাবার ইচ্ছে ছিল, বিলেতে গিয়ে ছেলে ডাক্তারি পড়ুক। ওদিকে, ছেলের মাথায় জাঁকিয়ে বসেছে স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝোঁক। ক্রমওয়েল অ্যাভিনিউর ইন্ডিয়া হাউজে জুটে গেল ভারত থেকে পড়াশোনা করতে যাওয়া একদল টগবগে দামাল। দিনরাত তারা ভাঁজছে ইংল্যান্ডের মাটিতে বসেই কীভাবে ইংরেজের মুকুট উড়িয়ে দেওয়া যায়। বিতর্কিত বিপ্লবী বিনায়ক দামোদর সাভারকারও তখন হাজির সেখানে। প্রথমদিকে নিরঞ্জন সাভারকারের অনুরাগী হলেও, সাভারকার আর শ্যামজি কৃষ্ণ বর্মা ভানুশালির সহযোগী মদনলাল ঢিংরা ১৯০৯ সালে কার্জন ওয়াইলিকে খুন করার পর, সহিংসতার পথে হাঁটতে আর সায় দিল না তাঁর মন। বরং, চাইলেন বাবার ইচ্ছেকে গুরুত্ব দিয়ে ডাক্তারিটাই ঠিক করে পড়া যাক।

কার্জন ওয়াইলি খুন হওয়ার পর ইংল্যান্ড আরও কঠোর হয়ে উঠল সেখানে থাকা ভারতীয়দের প্রতি। লন্ডনে থেকেই বিপিনচন্দ্র একটা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতেন; নাম: ‘স্বরাজ’। সরকারের ফরমানে অচিরে তালা ঝুলল সেই পত্রিকার দফতরে। আন্দাজ করা হয়, এই ধাক্কা সামলাতে না পেরেই মানসিকভাবে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। গান্ধির কাজকর্মের খোলাখুলি সমালোচক হলেও, ব্রিটিশরা তাঁকে তিলমাত্র রেয়াত কখনও করেনি। ভারতে ফিরতেই, জেলের দরজা খুলে বিপিনচন্দ্র পালকে অভ্যর্থনা করেছিল ইংরেজ সরকার।

একের পর এক এইসব ঘটনা আচমকা ঘটতে থাকায়, বছর বিশেকের নিরঞ্জন ওরফে নানু বুঝতে পারলেন, আপাতত খেয়ে-পরে টিকে থাকতে হলে, কিছু রোজগার করা জরুরি। এদিক সেদিক নানা খুচরো চেষ্টা করলেন; এমনকী, একটা রেস্তোরাঁয় রাঁধুনি আর ওয়াইন ক্লার্কের কাজও করলেন কিছুদিন। কোনওটাই মনে ধরল না তাঁর।

বিলেতের সেই তরুণদের মধ্যে ছিলেন উল্লাসকরের ভাই, সুখসাগর দত্তও; ডাক্তারি পড়ছিলেন তিনি। ইন্ডিয়া হাউজের আড্ডায় তাঁর হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল বিজ্ঞান আর আইনের ছাত্র আশুতোষ মিত্র এবং দিশাহারা নিরঞ্জনের সঙ্গে। সুখসাগর একদিন নিরঞ্জনকে পরিচয় করিয়ে দিলেন লেখক ডেভিড গার্নেটের সঙ্গে। গার্নেট তাঁকে নিয়ে গেলেন লন্ডনের সাংস্কৃতিক দুনিয়ায়। দেখা-সাক্ষাৎ হল মহীরুহ জর্জ বার্নার্ড শ আর অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতার পথপ্রদর্শক উইলিয়াম থমাস স্টিডের সঙ্গে। এলিজাবেথান স্টেজ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা, উইলিয়াম পোয়েল নিরঞ্জনকে বললেন নাটক লেখায় হাত মকশো করতে। বিদেশের মান্যগণ্য শিল্পীমহলে এরকম বন্ধুত্ব পেয়ে, পড়াশোনা শিকেয় তুলে নিরঞ্জন ঢুকে পড়লেন কেদারনাথ দাশগুপ্তের ‘ইন্ডিয়ান আর্ট অ্যান্ড ড্রামাটিক সোসাইটি’তে।

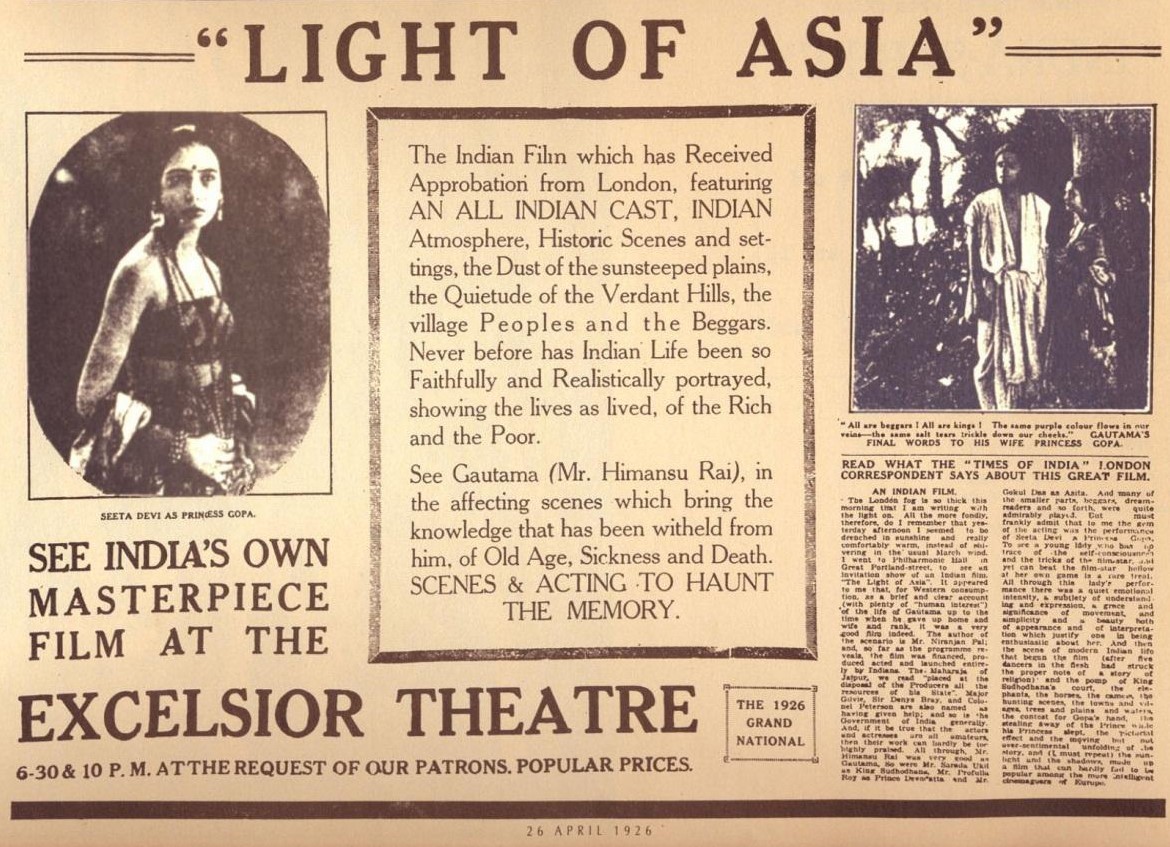

এডউইন আর্নল্ডের লেখা মহাকাব্যের ভিত্তিতে, উইলিয়াম পোয়েলের সাহচর্যে, লিখলেন ‘দ্য লাইট অফ এশিয়া’– গৌতম বুদ্ধের জীবন নিয়ে কাহিনি। নাটকের কয়েকটা শো হল রয়াল কোর্ট থিয়েটারে। দেবদত্তের ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয়ও করলেন নিরঞ্জন। তিনি ছাড়া, এই নাটকে, আর মাত্র একজন ভারতীয় অভিনেতা ছিল। কারণ, তৎকালীন ইংরেজ প্রযোজক-পরিচালকরা মনে করত, সেখানের দর্শক নিজেদের ‘মান্য’ উচ্চারণ না শুনলে সংলাপ বুঝতে পারবে না। অতএব, মুখে-গায়ে রং মেখে, এশিয়ান চরিত্রে মঞ্চে হাজির হত ইউরোপিয়ানরাই।

সব দেশে আর সব যুগেই যা দস্তুর– ঠিকঠাক প্রতিষ্ঠিত না হলে, লেখালেখি আর শিল্পকলার কাজে পয়সার নামে আখেরে লবডঙ্কাই জোটে। নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখা ছাড়া রোজগারের জন্য তখনও খুচখাচ কাজ করছেন নিরঞ্জন। পাশাপাশি, চেষ্টা করছেন কোনও ফিল্ম স্টুডিওতে যদি ঢোকা যায়। একদিন, প্রযোজক চার্লস আর্বান জানালেন, তাঁর লেখা স্ক্রিপ্ট নিয়ে সিনেমা বানানো অসম্ভব। কারণ, তিনি জানেনই না সিনেমাটা আসলে তৈরি হয় কীভাবে!

নিরঞ্জন গেলেন সাউথ লন্ডনের ন্যাচারাল কালার কিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানির স্টুডিওতে। উদ্দেশ্য: ফিল্ম প্রোডাকশন আর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরের টেকনিক্যাল ব্যাপারটা হাতে-কলমে দেখবেন। কিছুটা আত্মবিশ্বাস আসার পর, ‘দ্য লাইট অফ এশিয়া’-টাই নতুন করে লিখলেন সিনেমার উপযোগী করে। জমা দিলেন কয়েকটা স্টুডিওতে। হেপওয়ার্থ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি শুনেটুনে জানাল, এ কাহিনিতে তারা আগ্রহী নয়। বার্কার মোশন তো হেসেই উড়িয়ে দিল।

ন্যাচারাল কালার কিনেমাটোগ্রাফে নিরঞ্জনের বন্ধু ছিলেন চিত্রনাট্যকার ও পরিচালক ফ্লয়েড মার্টিন থর্নটন। একদিন, ফ্লয়েডকে ‘দ্য লাইট অফ এশিয়া’-র স্ক্রিপ্টটা শোনালেন তিনি। ফ্লয়েড সেটা পাঠালেন আর্বানের কাছে। আর্বান অভিভূত হলেন; ঠিক করলেন, এই ভারতীয় বিষয়ের ওপর বেশ বড়সড় করে করবেন তাঁর পরবর্তী প্রোডাকশন। পারিশ্রমিক হিসেবে দরাজ হস্তে লেখককে দিয়ে দিলেন ৫০০ পাউন্ড। ওদিকে, বিধি বাম। শুটিংয়ের জোগাড়যন্ত্র যখন প্রায় শেষ হওয়ার মুখে, শুরু হয়ে গেল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। আটকে গেল আর্বানের স্বপ্নের প্রোজেক্ট।

নিরঞ্জন দমলেন না। কেন্ট ফিল্ম কোম্পানির হয়ে তিনি আর ফ্লয়েড বানালেন পূর্ণদৈর্ঘ্যের ফিচার, ‘দ্য ফেইথ অফ এ চাইল্ড’ (১৯১৫)। আশ্চর্যজনকভাবে, সিনেমাটা থেকে ভালোই আয় হল বিশ্বযুদ্ধের বাজারে। যুদ্ধ থামার পর, এবার চেষ্টা করলেন নিজেই সিনেমা বানানোর। নাম, ‘দ্য ট্রিকস অফ ফেট’। বিধাতার কী নিঠুর পরিহাস! সিনেমার নামের মতোই তাঁর কপাল। নিরঞ্জন পালের লেখায়, পরিচালনায় ও অভিনয়ে যে সিনেমাটা হতে পারত– সেটার কাজ চলাকালীন, টাকাপয়সা নিয়ে, কিছু লোকজন ঠকিয়ে দিল তাঁকে। এবার, ‘দ্য লাইট অফ এশিয়া’ বানানোর জন্য ধরলেন জার্মানির এমেল্কা কোনজার্ন স্টুডিওকে। তারা রাজি, তবে একটা শর্তে: ভারতে প্রোডাকশনের খরচ তারা দেবে না। চিন্তায় পড়লেন নিরঞ্জন, তাঁর কাছে তো অত টাকা নেই!

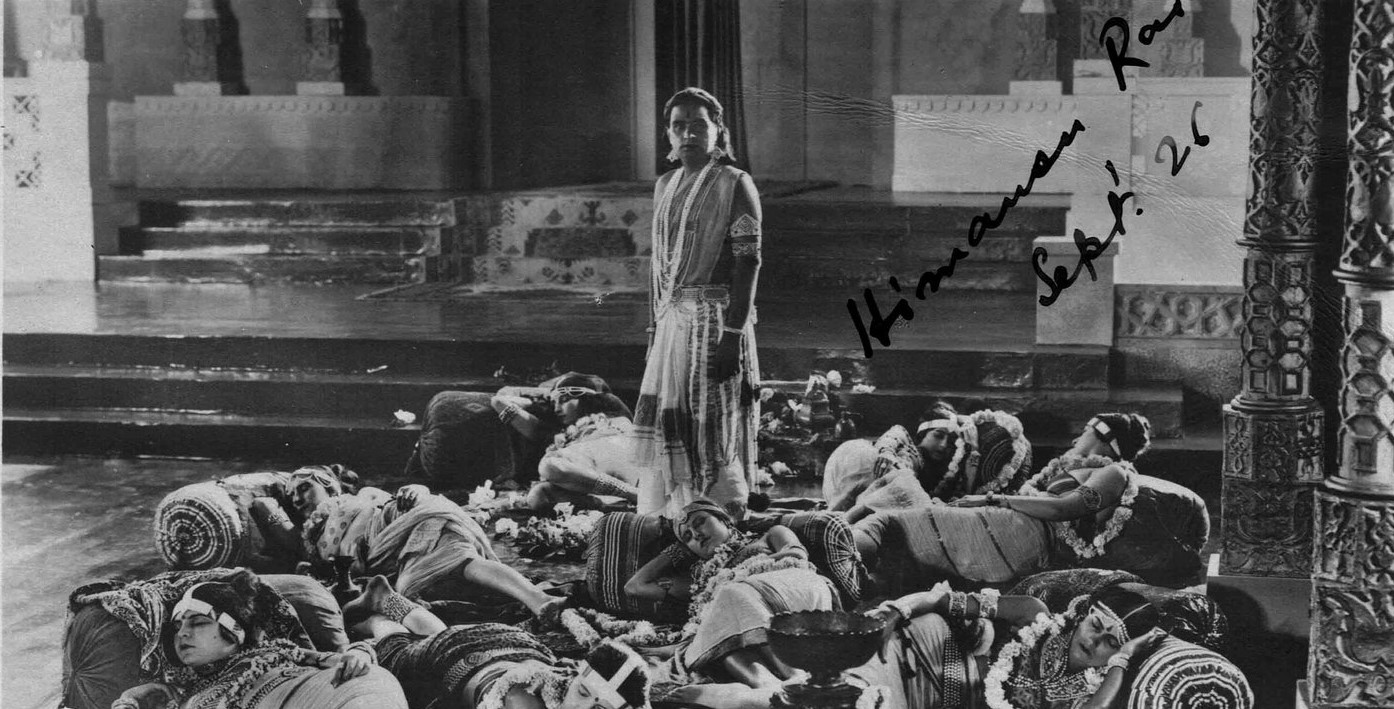

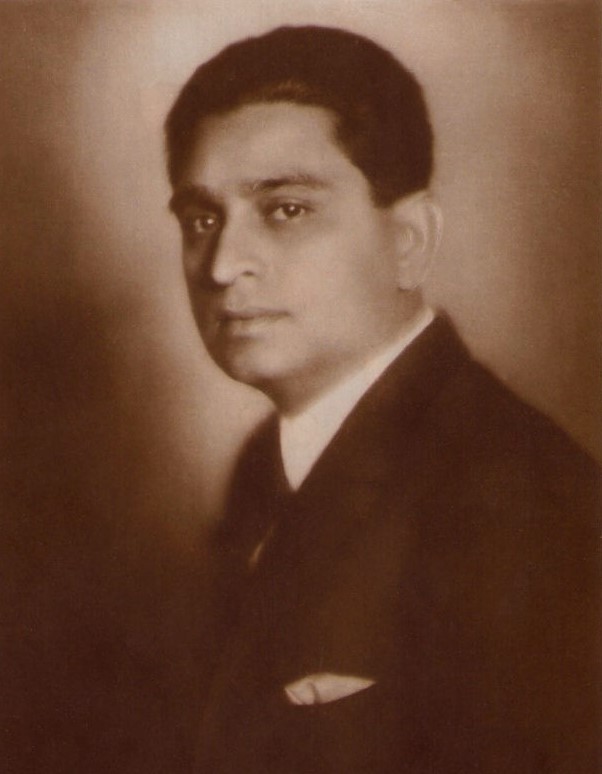

একদিন সন্ধ্যাবেলায়, পিকাডেলির একটা রেস্তোরাঁয় আলাপ হল সেলউইন থিয়েটার্সের গাই ব্র্যাগডনের সঙ্গে। পরদিন তাঁকে ডাকলেন নিজের বাড়িতে, বাঙালি রান্না খাওয়াবেন। ডিনার টেবিলে আলতো করে এগিয়ে দিলেন নিজের লেখা কয়েকটা স্ক্রিপ্ট। বাঙালির রান্না খাওয়ার থেকে ব্র্যাগডন বেশি খুশি হলেন বাঙালির লেখা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিসর্জন’ অবলম্বনে লেখা ‘দ্য গডেস’-এর স্ক্রিপ্ট নিয়ে তিনি গেলেন নাট্যজগতের হর্তাকর্তা অ্যালফ্রেড বাটের কাছে। পাশ্চাত্য থিয়েটারে প্রথমবার সম্পূর্ণ অপেশাদার ভারতীয় অভিনেতাদের নিয়ে ইয়র্ক থিয়েটারে হল ম্যাটিনি শো। নাটক দেখে আপ্লুত হল নাট্যমোদীরা। স্টার হয়ে উঠলেন আরেক বাঙালি, আইনের ছাত্র হিমাংশু রায় (যদিও কী কারণে তিনি বানানটা ‘Rai’ লিখতেন, জানি না)। নিরঞ্জনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হওয়ার পর তিনিও পড়াশোনা লাটে তুলে দিলেন।

শিল্পকলার পাশাপাশি হিমাংশুর ছিল প্রখর দূরদর্শিতা আর ব্যবসায়িক বুদ্ধি। ইউরোপ থেকে দেশে এসে, তিনি চরকির মতো ঘুরতে থাকলেন কলকাতায়, বম্বেতে, দিল্লিতে, লাহোরে। উদ্দেশ্য: নিরঞ্জনকে নিয়ে একসঙ্গে নিজেদের কাজ করার ফান্ড জোগাড় করা। পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারক আর দিল্লি ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলর মোতি সাগর এবং তাঁর ছেলে, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সদস্য প্রেম সাগর রাজি হলেন তাঁর প্রস্তাবে।

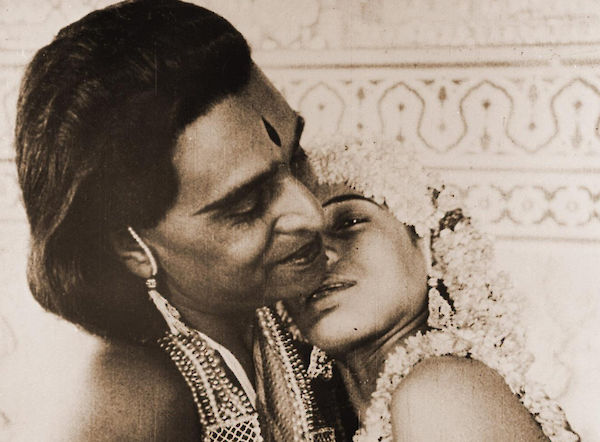

লন্ডনে ফিরে, হিমাংশু দেখা করতে গেলেন নিরঞ্জনের সঙ্গে। রাত তখন নিঝুম। তিনি জানতেন, সদ্য সন্তান হয়েছে তাঁর বন্ধুর। ঘুমন্ত শিশুকে বিরক্ত না করার জন্য, ডোরবেল না বাজিয়ে একটা জানলায় আস্তে টোকা দিলেন তিনি। জানলার পাল্লা খুললেন এক তরুণী, সর্বক্ষণ যাঁর ঠোঁটে লেগে আছে পাতলা হাসির সর। পরিচয় করিয়ে দিলেন নিরঞ্জন: ইনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির প্রথম ভারতীয় সার্জেন-জেনারেল কর্নেল মন্মথনাথ চৌধুরীর মেয়ে আর রবীন্দ্রনাথের এক দিদি সুকুমারী দেবীর নাতনি, আবার মা লীলা চৌধুরীর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের আরেক দিদি সৌদামিনীর নাতনির মেয়ে– দেবিকা চৌধুরী; রয়্যাল অ্যাকাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্টসে স্কলারশিপ পেয়ে পড়তে এসেছেন লন্ডনে। চির-দৃঢ় দেবিকা ওই বয়সেই পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করছেন এলিজাবেথ আর্ডেনের সঙ্গে, যাতে নিজের খরচটা নিজেই চালাতে পারেন। এই পরিচয়ের পর, মাত্র দেড় দশকের মধ্যে, তিনি হয়ে উঠলেন ‘দ্য ফার্স্ট লেডি অফ ইন্ডিয়ান সিনেমা’– দেবিকা রানি।

অবশেষে ফ্রানজ অস্টেনের পরিচালনায়, দুই মহাদেশের যৌথ প্রযোজনায় তৈরি হল ‘দ্য লাইট অফ এশিয়া’ (প্রেম সন্ন্যাস, ১৯২৫)। রাফ কাট দেখতে দেখতে, হিমাংশুর নজরে পড়ল একটা দৃশ্যে দিল্লিতে জামা মসজিদের রাস্তায় ট্রামের গায়ে লেখা রয়েছে: ‘Buy Dunlop Tyres’। তক্ষুনি তিনি পৌঁছলেন ডানলপের অফিসে। ফিল্মটা দেখিয়ে বললেন, ওই বিজ্ঞাপনটা এমনি এমনি রাখা হবে না, পয়সা লাগবে। কর্পোরেটের কর্তারা তাঁকে দিয়ে দিলেন ১০,০০০ টাকা। কিন্তু, সিনেমাটা দর্শকের কাছে প্রথমে তেমন সাড়া ফেলল না। নিরঞ্জন আর হিমাংশু একদিন সেটা দেখাতে গেলেন ব্রিটেনের রাজা-রানিকে। স্ক্রিনিংয়ের সময়ে ঘুমিয়ে পড়লেন রাজা পঞ্চম জর্জ। তবে, হাততালি দিলেন রানি মেরি। এইটা তাঁদের কাজে লাগল। এবার, সিনেমাটা দেখতে ভিড় হল সাধারণ মানুষের। সেই বছরের সেরা ১০টা ফিল্মের তালিকায় ঢুকে গেল ‘দ্য লাইট অফ এশিয়া’। বাকিগুলোর মধ্যে ছিল চার্লি চ্যাপলিনের ‘গোল্ড রাশ’, মেট্রো-গোল্ডউইন-মেয়ারের ‘বেন হুর’ আর ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কসের ‘দ্য থিফ অফ বাগদাদ’।

নিরঞ্জনের লেখায় আর ফ্রানজ অস্টেনের পরিচালনায়, সম্পূর্ণ ভারতীয় কাহিনি নিয়ে আরও দুটো ফিল্মে মুখ্য ভূমিকায় এলেন হিমাংশু– ‘সিরাজ’ (১৯২৮) আর ‘এ থ্রো অফ ডাইস’ (প্রপঞ্চ পাশ, ১৯২৯)। ‘সিরাজ’-এ ছিল তাজমহলের কাহিনি আর ‘এ থ্রো অফ ডাইস’-এ ছিল মহাভারতের পাশাখেলার পর্ব। এরপর, নিরঞ্জন পাকাপাকিভাবে দেশে ফিরে এসে, খুললেন নিজের প্রোডাকশন। এবারেও ভাগ্য তাঁর সহায় হল না। ততদিনে, বম্বে টকিজের পোক্ত পরিকল্পনা করে ফেলেছেন হিমাংশু। ভারতের নতুন স্টুডিওতে কাজ করার জন্য বিদেশ থেকে চলে এসেছেন ফ্রানজ অস্টেন আর জোসেফ ওয়ার্শিংয়ের মতো ধুরন্ধর কলাকুশলী। নিরঞ্জনকেও ডেকে নিলেন হিমাংশু। তাঁর আর দেবিকার সঙ্গে স্টুডিওর সহ-নির্মাতা হিসেবে ঢুকে পড়লেন নিরঞ্জন। চুক্তি হল, তিনি লিখুন বা না লিখুন, মাইনে কখনও কাটা হবে না।

প্রথম দিন থেকে, বম্বে টকিজের মূল বৈশিষ্ট্য দেখা গেল দুটো। এক, মালিক হোক বা কর্মচারী– প্রত্যেকে হবে সময়নিষ্ঠ ও নিয়মানুগ। আর দুই, জাতপাত ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে প্রত্যেকে খেতে বসবে একসঙ্গে। হিমাংশুর দূরদর্শিতায় এই স্টুডিওতে রাখা হল ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ফিল্মমেকিং ট্রেনিংও।

নিরঞ্জন একের পর এক লিখে চললেন তখনকার ব্লকবাস্টার কাহিনি– ‘জওয়ানি কি হাওয়া’ (১৯৩৫), ‘জীবন নাইয়া’ (১৯৩৬), ‘জন্মভূমি’ (১৯৩৬), ‘অছুৎ কন্যা’ (১৯৩৬)। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন সংলাপ আর গান লিখিয়ে, জে. এস. কাশ্যপ। আসলে, হিমাংশু আর নিরঞ্জন– এই দুই বাঙালিই হিন্দিভাষার ‘হ’ ধরতে হিমশিম খেতেন; ওদিকে কাশ্যপকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, তাঁদের বোধগম্য না হলে কোনও একটা বাক্যও যেন ফিল্মে না চলে যায়! লিখতে গিয়ে কাশ্যপ আক্ষরিক অর্থে চুল ছিঁড়তেন। এতে আখেরে যেটা হয়েছিল, বম্বে টকিজের সিনেমায় সাধারণ মানুষ পেয়েছিল সহজবোধ্য হিন্দি।

‘জীবন নাইয়া’-তে আত্মপ্রকাশ করলেন পরিচালনার কাজ খুঁজতে এসে স্টুডিওতে টেকনিশিয়ান হয়ে যাওয়া যুবক, অশোক কুমার– যিনি নিজে আদৌ রাজি ছিলেন না অভিনয় করতে আর যাঁর বাড়ি থেকে পইপই বারণ করা হয়েছিল সিনেমা-জগতের মেয়েদের কাছাকাছি যেন না আসেন কখনও। ‘অছুৎ কন্যা’-র পর সেই তিনিই রাতারাতি হয়ে উঠলেন এ দেশের হার্টথ্রব।

কিন্তু, কোথা থেকে কী হয়ে যায়! নিরঞ্জন মানুষটা ছিলেন একরোখা। স্টুডিওর বাইরে অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে তাঁর সোজাসাপটা লেখায় অল্পস্বল্প আপত্তি থাকলেও, কোনওভাবে মানিয়ে চলছিলেন হিমাংশু। ওদিকে, দেবিকার ক্রমাগত বেড়ে চলা অনিয়ম আর উদ্দাম স্বভাব মানিয়ে নিতে পারলেন না নিরঞ্জন। শেষমেশ, ১৯৩৬-৩৭ নাগাদ, তিনি ছিঁড়ে ফেললেন বম্বে টকিজের বাঁধন। হিমাংশু খুবই মুষড়ে পড়লেন এই বিয়োগে।

জীবনের বিকেলবেলায় নিরঞ্জন ঢুকলেন বিজ্ঞাপন আর তথ্যচিত্রের দুনিয়ায়। অনেকের মতে, তাঁর ‘হাতেখড়ি’ (১৯৩৯) সিনেমাটা ছিল এ দেশে শিশু চলচ্চিত্রের সূচনা। কলকাতার বুকেই, ১৯৫৯ সালে, মৃত্যুর পর কেউই মনে রাখেনি তাঁকে। তাঁর জন্মশতবর্ষে হয়নি কোনও আদেখলা ধুম। তাঁর আত্মজীবনী ‘এই জীবন’ (ইংরেজিতে অনুবাদ: Such is Life) প্রকাশ করতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত রাজি হয়নি কলকাতার কোনও প্রকাশক। মেনে নিতে কষ্ট হলেও, খাঁটি কথাটা হল, ঐতিহ্য আর ইতিহাস রক্ষায় আমাদের মতো ছন্নছাড়া জাতি বোধহয় আর নেই।

তথ্যসূত্র:

১) ‘টুয়েলভ ইয়ার্স অফ প্রিজন লাইফ’, উল্লাসকর দত্ত, আর্য পাবলিশিং হাউজ, ১৯২৪

২) ‘দ্য গোল্ডেন ইকো’, ডেভিড গার্নেট, হারকোর্ট, ব্রেস অ্যান্ড কোম্পানি, ১৯৫৪

৩) ‘দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অফ বম্বে টকিজ’, কোলিন পাল, ফিল্মফেয়ার, ডিসেম্বর ১৬, ১৯৮৩; জানুয়ারি ১, ১৯৮৪

৪) ‘ব্রিস্টল অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স মুভমেন্ট’, রোহিত বারোট, ব্রিস্টল ব্রাঞ্চ অফ দ্য হিস্টোরিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ১৯৮৮

৫) ‘দাদামণি: দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ অশোক কুমার’, নবেন্দু ঘোষ, হার্পারকলিন্স, ১৯৯৫

৬) ‘সিনেমা অ্যাট দ্য এন্ড অফ এম্পায়ার’, প্রিয়া জয়কুমার, ডিউক ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০৬

৭) ‘স্পেয়ার এ থট ফর নিরঞ্জন পাল’, দিলীপ পাড়গাঁওকার, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, জুন ২, ২০১২

৮) ‘দ্য ইনসাইড স্টোরি অফ দ্য বম্বে টকিজ’, অস্ট্রেলিয়ান সেন্টার ফর দ্য মুভিং ইমেজ, ফেব্রুয়ারি ২৪, ২০১৭

৯) ‘দ্য লঙ্গেস্ট কিস: দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ দেবিকা রানি’, কিশ্বর দেসাই, ওয়েস্টল্যান্ড পাবলিকেশনস, ২০২০

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved