কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিনে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া ও রংপুরের রাজবংশী ক্ষত্রিয় গ্রামীণ নারীরা ‘কাতি পূজা’ বা কার্তিক পুজো পালন করেন। এই পুজো মূলত ছেলের জন্ম হওয়ার মানত-পূরণ উপলক্ষে করা হয়। মালীরা শোলা দিয়ে কার্তিক ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করেন। সেখানে হাতির ওপর ময়ূর এবং তার উপরে কার্তিক ঠাকুর বসে থাকেন। কখনও আবার ‘জোড় কাতি’ অর্থাৎ একজোড়া কার্তিক মূর্তিও পুজো করা হয়। শাস্ত্রীয় পূজাপাঠ শেষ হলে পেশাদার গিদালী (গায়ক-নৃত্যশিল্পী) এবং ঢাকিরা সারারাত ধরে গান, নাচ ও ঢাক বাজানোর মাধ্যমে উৎসব করেন।

মাঠে মাঠে শ্বেতশুভ্র কাশফুলের সমাহার থেমে গেছে। শরৎকালের আভা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে হেমন্তে ঢলে পড়েছে। হেমন্তে অনুষ্ঠিত রাসপূর্ণিমার চাঁদের আলো যখন ক্ষীণ হয়ে এসেছে, তখন শিশির-ভেজা এক সন্ধেবেলায় বাংলার কোনও এক অজ-পাড়াগাঁয়ে বেজে উঠেছে কাঁসর ও উলুধ্বনি। কারণ আজ কার্তিক পুজো। উত্তর ও পূর্ব বাংলার কৃষিজীবী সমাজে কার্তিক মাসের শেষে, নতুন ফসল ঘরে তোলার ঠিক আগে, শস্যরক্ষার উদ্দেশ্যে এই কার্তিক পুজো করা হয়। যদিও পরে হিন্দু পুরাণের প্রভাবে এই কার্তিক ঠাকুরকেই শিবের পুত্র ‘কার্তিকেয়’র সঙ্গে এক করে ফেলা হয়েছে। তবু কৃষিজ ফসল রক্ষা করার ভূমিকাটি পুজো থেকে বাদ যায়নি। অন্যদিকে, পশ্চিম বাংলায় কার্তিকেয় ঠাকুরের পুজো সাধারণত সন্তান কামনা (Fertility) বা সাহসের প্রতীক হিসেবে করা হয়। শ্রদ্ধেয় চিন্তাহরণ চক্রবর্তীর ‘বাংলার পালাপার্বণ’ গ্ৰন্থ থেকে জানা যায়, বঙ্গদেশে গণিকামহলেও এককালে সমাদরের সঙ্গে পালিত হত কার্তিক পুজো। গণিকারা কার্তিকের কাছে সুপুরুষ ও রতিনিপুণ খরিদ্দার প্রার্থনা করতেন। এখানে আবার অর্থনৈতিক দিকটাও ধরা পড়ে।

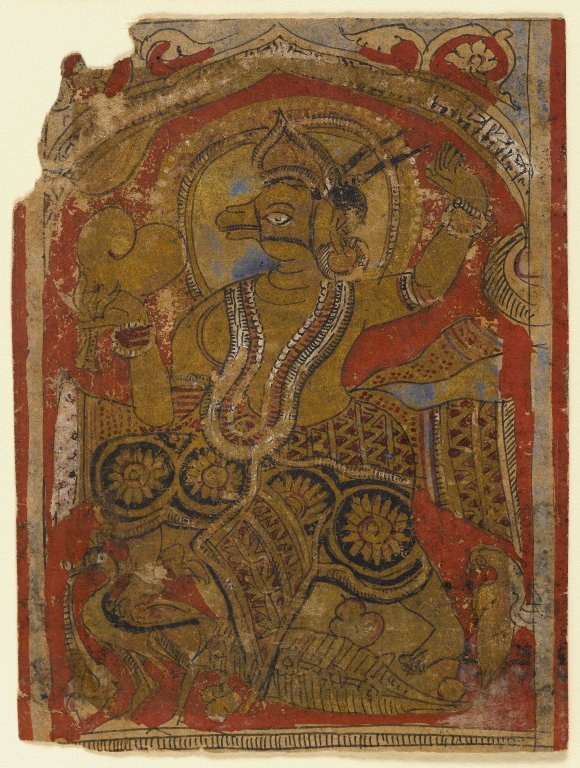

হিন্দু পুরাণ অনুসারে কার্তিক– স্কন্দ, কার্তিকেয়, বিশাখ, শাখনৈগমেয়, মহাসেন নানা নামে পরিচিত। কার্তিক উর্বরতা ও প্রজননের দেবতা, শিশুর রক্ষাকারী, যোদ্ধজাতি ও নৌজিবীদের পূজিত দেবতা– সূর্য রূপে, শস্যদেবতা হিসেবে, কামুক, জ্ঞানী ও যোগী হিসাবে পরিচিত। পুরাণে যোদ্ধাদের বলা হত ‘স্কন্দ’। তিনি যোদ্ধা ছিলেন বলেই এমন নাম। তামিল সাহিত্যে আবার প্রেমের দেবতা এবং পাহাড়ে কুমারী মেয়েদের প্রিয় দেবতা হিসেবে তাঁকে দেখানো হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে ইনি ‘মুরুগান’ নামে পরিচিত। কার্তিক মূলত লৌকিক দেবতা। কার্তিকের স্ত্রী দেবসেনা। দেবসেনা হল ষষ্ঠীর অপর নাম। ব্রহ্মার কন্যা। ষষ্ঠী প্রজনন ও শিশু-রক্ষাকারী দেবী; অন্যদিকে কার্তিক, ষষ্ঠীর সঙ্গে সংযুক্ত বলে সেদিক থেকে তিনিও প্রজননের দেবতা। কার্তিকের মা হলেন কৃত্তিকা। কৃত্তিকা ছয়জন। ছয় কৃত্তিকা মিলে তাঁকে পালন করেছিলেন বলে তাঁর নাম কার্তিক। দেবসেনার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে মহাস্থান মিউজিয়ামে– উত্তরবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত ‘কার্তিক ও দেবসেনা’ খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীর ভাস্কর্যে। জৈন কল্পসূত্রে নেমিনাথের সঙ্গে কার্তিকের সংযোগ রয়েছে। ‘বৌধায়ন ধর্মসূত্র’, ‘তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ’, ‘নারায়ণোউপনিষৎ’ ও ঋষি পতঞ্জলীর ‘মহাভাষ্য’-এ কার্তিকের উপস্থিতি রয়েছে। ‘বিষ্ণুধর্মোত্তর’ পুরাণে কার্তিক ছয়মুখবিশিষ্ট বা ষড়ানন, পাঁচটি গুচ্ছযুক্ত শিখণ্ডক (চুল), লাল পোশাক পরিহিত ও ময়ূরের উপর উপবিষ্ট।

কার্তিকের বাহন ময়ূর বা শিখী। কখনও কখনও কুক্কুট বা মোরগের উল্লেখও রয়েছে। সিন্ধু সভ্যতার মৃৎপাত্রে ময়ূরের প্রচুর নির্দশন রয়েছে। হরপ্পা সভ্যতায় ময়ূর ছিল তেজোময় অন্তরীক্ষ ও মহাকাশের প্রতীক; পুরাণে আকাশের অগ্নি ও ক্ষাত্রতেজের প্রতীক। কাজেই বোঝা যায়, সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকেই ময়ূর টোটেম হিসাবে ছিল। উত্তর ভারতের রাজন্যবর্গের মুদ্রায় দেবসেনাপতি ষড়াননের বাহন রূপেও তার দেখা মেলে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ দেবব্রত ঘোষ রচিত ‘ভারতীয় শিল্পধারা প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারত’ গ্ৰন্থ থেকে জানা যায় যে, প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের নিম্ন-গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে ময়ূরের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শুঙ্গযুগে ব্যবহৃত কিছু মাটির সীলমোহর ও তামার মুদ্রা থেকে। ২৪-পরগনার সুন্দরবনের উত্তর সীমানায় অবস্থিত চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ থেকে এই প্রত্নবস্তুগুলো উদ্ধার করা হয়েছে– যা বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়াম ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালায় রয়েছে। এই সীলমোহরগুলিতে সাঁচীর প্রবেশদ্বারের (তোরণ) মতো কাঠামোর উপরে বসা ময়ূরের সুন্দর ছবি খোদাই করা আছে। জৈনদের মহাপুরাণেও এমন বেদি, তোরণ এবং ময়ূরের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুদ্রা ও প্রত্মতত্ত্ব অনুসারে দেখলে, খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় চর্তুথ-পঞ্চম শতাব্দী ব্যপক অর্থে কার্তিক পুজোর প্রচলন ছিল।

কিন্তু বাংলায় কার্তিক পুজোর শুরু কবে থেকে? তার উত্তর মেলে কলহন রচিত ‘রাজতরঙ্গিণী’ গ্ৰন্থে। এ গ্ৰন্থে পুণ্ড্রবর্ধন অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে কার্তিকপুজোর উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণবঙ্গে মূলত বণিক বা ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে কার্তিকপুজোর প্রচলন ঘটে। যার প্রমাণ বাঁশবেড়িয়া, চুঁচুড়া, কাটোয়া ও অন্যান্য জায়গায়। এ সমস্ত জায়গায় আজও কার্তিকপুজো বহমান। কিন্তু পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে কার্তিক পুজো ছিল একটু অন্য রকমের। উত্তর ও পূর্ব বাংলায় হেমন্ত ঋতুর মধ্যভাগে কৃষি-সম্পদ ঘরে তোলার আগে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কার্তিক ঠাকুরের পুজোর প্রধান অঙ্গ হল মেয়েলি সংগীত– যেখানে কুমারী, সধবা ও বিধবা সমস্ত নারীই অংশ নেন। তাঁরা মূলত কার্তিকের জন্ম-বিষয়ক নানারকম গান গেয়ে থাকেন। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর পূর্বে মৈমনসিংহের মহিলাদের গলায় শোনা যেত সেইসমস্ত গান, যা একপ্রকার লৌকিক কুমারসম্ভব বলা চলে। সে গান ছিল খানিক এইরকম–

‘শেষ রাতি চণ্ডীমাও কাতিক জন্ম দিল।

কাতির জন্ম দিয়া চণ্ডীমাওএর খুশী উপজিল॥

কাজলী, আলো ধাইরে।

কাতিরে কাতি তোর মাতা বানাইল কোন জনে॥

আনু জনমে নারিকল বিলাইচং

জনোম তোর বুড়া শিবের ঘরে।

কাতিরে, কাতিরে, তোর বুক বানাইচে কোন জনে॥

মাতা বানাইচে বাসুদেবে।

পিটি বানাইচে বাসুদেবে,

আনু জনমে শিল বাটা বিলাইচং,

বুক বানাইচে বাসুদেব।

জনোম তোর বুড়া শিবের ঘরে॥

কাতিরে কাতি, তোর পিটি বানাইচে কোন জনে,

জনোম তোর বুড়া শিবের ঘরে॥’

এভাবে কার্তিক ঠাকুরের একের পর এক করে প্রতিটি অঙ্গের বর্ণনা করা হয়। যেমন ‘চকু’ অর্থাৎ চোখের সঙ্গে তারা, নাকের সঙ্গে বাঁশি, কানের সঙ্গে ‘পিটা’ অর্থাৎ পিঠ, গালের সঙ্গে পান, কপালের সঙ্গে ‘দেওয়ারী’ অর্থাৎ ‘দিয়ারী’, ‘চড়ু’ অর্থাৎ জানুদেশের সঙ্গে ‘কলার পটুয়া’ অর্থাৎ কলার গাছ, পেটের সঙ্গে ‘শারিঙ্গা’, কোমরের সঙ্গে মোড়া, ‘নগুল’ অর্থাৎ আঙুলের সঙ্গে ‘গচার অস্তা’ অর্থাৎ প্রদীপের সলতে, চুলের সঙ্গে পাটা অর্থাৎ পাটজাত তন্তুর তুলনা করে গান গাওয়া হত।

![]()

অপরদিকে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিনে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া ও রংপুরের রাজবংশী ক্ষত্রিয় গ্রামীণ নারীরা ‘কাতি পূজা’ বা কার্তিক পুজো পালন করেন। এই পুজো মূলত ছেলের জন্ম হওয়ার মানত-পূরণ উপলক্ষে করা হয়। মালীরা শোলা দিয়ে কার্তিক ঠাকুরের মূর্তি তৈরি করেন। সেখানে হাতির ওপর ময়ূর এবং তার উপরে কার্তিক ঠাকুর বসে থাকেন। কখনও আবার ‘জোড় কাতি’ অর্থাৎ একজোড়া কার্তিক মূর্তিও পুজো করা হয়। শাস্ত্রীয় পূজাপাঠ শেষ হলে পেশাদার গিদালী (গায়ক-নৃত্যশিল্পী) এবং ঢাকিরা সারারাত ধরে গান, নাচ ও ঢাক বাজানোর মাধ্যমে উৎসব করেন। তবে পূর্ব বাংলায় পরিবারের মহিলারাই এই নাচ-গানে অংশ নেন। শাস্ত্রীয় আচার শেষ হওয়ার পর, মেয়েরা হাঁটু গেড়ে বসে কিছু বিশেষ মুদ্রার সাথে পুজোর প্রস্তুতি শুরু করেন। এই পর্যায়ে বসুমতী মায়ের কাছে মাটি চাওয়ার জন্য প্রার্থনা-সংগীত গাওয়া হয় এবং সকলকে বরণ করা হয়। শতবর্ষ পূর্বে সেই গানটি ছিল এইরকম–

‘বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,

এ ঘট বসেবার চাঙ।

বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,

এ পুজা পাতিবার চাঙ।

বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,

মাড়োয়া গাড়িবার চাঙ।

বসুমতী মাও, একটুক মাটি দাও,

বামোনেকে বসেবার চাঙ।

বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,

গিদালীক বসেবার চাঙ।

ঢাকুয়ারোক বসেবার চাঙ।

বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,

আইসচে্ চাউইয়া মানসি পীড়া ভাড়া দ্যাও।

সোনার খড়ম পাঙোত নিয়া বেল বা গচি রুনু

বেল তোক কিসের বাদে রুনু?

বসুমতী মাও, একটুক মাটি দ্যাও,

মাড়েয়ার আগদুয়োর শ্যাও

এক জোড়া বেল পাত হইলে কালে মোর কাতিপূজা হয়।

এক জোড়া গুয়া হইলে তেঁই মোর কাতিপুজা হয়।

ফুলের গচ তোক কিসের বাদে রুনু?

এক জোড়া ফুল হইলে কালে মোর কাতিপুজা হয়।’

দক্ষিণবঙ্গে, বিশেষত নদিয়া (কৃষ্ণনগর, তাহেরপুর, চাকদহ ও তৎ-সন্নিহিত স্থানে) উত্তর চব্বিশ পরগণা (পাণিহাটী-সোদপুর অন্যত্র অঞ্চল) জেলা-সহ অনান্য জেলায় পূর্ববঙ্গীয় বণিক সমাজের মধ্যে সরাচিত্রে জোড়া কার্তিকের সঙ্গে লক্ষ্মীপুজোর প্রচলন রয়েছে। অনুমিত হয়, সরাচিত্রে কার্তিকপুজোর ঐতিহ্য পূর্ববঙ্গজাত। বণিক বাড়ির মহিলারা জোড়া কার্তিকের সঙ্গে লক্ষ্মীর পুজো করে থাকেন। এই পুজো যে বণিক সমাজে সুবিদিত সেকথা তাহেরপুরের সরাশিল্পী সুকুমার পালের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে উঠে এসেছে। লক্ষ্মীপুজোর পরপরই তারা বণিকদের অর্ডার অনুযায়ী দু’পাশে জোড়া কার্তিক ও মাঝে লক্ষ্মীদেবীর প্রতিকৃতি সমন্বিত সরাচিত্র এঁকে থাকেন। সরাশিল্পী রতন পাল ও সুকুমার পালের সঙ্গে কথাপোকথনে উঠে এসেছে যে, জোড়া কার্তিক-সহ লক্ষ্মী সরাচিত্রে পূজিত হন সম্পদের প্রতিভূ হিসেবে। ‘সম্পদ’ কথাটি এখানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ লক্ষ্মী যদি শ্রী ও ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হন; তাহলে পুত্র সম্পদের দেবতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন জোড়া কার্তিক। কিন্তু কার্তিক জোড়ায় কেন?

তার হয়তো নিহিত আছে উত্তর ভারতীয় পুরাণের মধ্যে। সরাচিত্রে জোড়া কার্তিকের মধ্যে একজন হলেন ‘স্কন্দ’ ও অপরজন হলেন ‘বিশাখ’। হিন্দুধর্মের বৃহত্তম পুরাণ হল স্কন্দ পুরাণ। এই গ্ৰন্থটি রচিত হয়েছে কার্তিককে (স্কন্দ) নিয়ে। যেখানে কার্তিকের জন্ম, তাঁর তারকাসুর বধ, দেবসেনাপতি হওয়া এবং আরও বিভিন্ন মাহাত্ম্য এই পুরাণে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। অসুর তারককে মারার পর, শিব, পার্বতী, অগ্নি ও স্বাহা– কার্তিকের এই চার বাবা-মা যখন তাঁকে আলাদাভাবে পেতে চাইলেন, তখন তিনি নিজেকে চারটি ভাগে ভাগ করে দিলেন। এই চার ভাগ হল– স্কন্দ (শিবের দ্বারী অর্থাৎ দারোয়ান হলেন), বিশাখ (দেবীর বলিভোজী অর্থাৎ ভোগ পেলেন), শাখ (অগ্নির দূত হলেন) এবং নৈগমেয় (স্বাহার সঙ্গে শিশুরক্ষক দেবতা হিসেবে বিবেচিত হলেন)। মহাভারতের বনপর্বে কার্তিকের জন্ম এবং তাঁর বাল্যকালের লীলা– কৃত্তিকাদের দ্বারা পালিত হওয়া, লোকমাতাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এবং তাঁকে অগ্নির পুত্র বলার মতো তথ্য রয়েছে। মহাভারত থেকে জানা যায়, একবার গণেশের কাছে প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে কার্তিক মহাশূর রূপে তাঁর সেবক হলেন। আবার দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে নিজের ছেলে হিসেবে চাইলে তিনি যুবরাজ জয়ন্তের রূপ নিলেন। শুধু তাই নয়, কার্তিক একইভাবে আট দিকপালেরও পুত্র রূপে পৃথিবীতে খেলা করেন। তবে এ সমস্ত রূপেরও উপরে তিনি ‘সুব্রহ্মণ্য’ নামে নিজের স্থানে পরমেশ্বর (পরম ব্রহ্ম) হিসেবে বিরাজ করেন। সুব্রহ্মণ্য বা মুরুগান কার্তিকের এই রূপটি মূলত দক্ষিণ ভারতীয় পুরাণ ও সঙ্গম তামিল সাহিত্যে জনপ্রিয়। তামিলনাড়ু, কেরালা এবং শ্রীলঙ্কার মতো অঞ্চলে কার্তিক ‘মুরুগান’ বা ‘সুব্রহ্মণ্যম’ নামে পরিচিত, যেখানে তাঁকে পরম ব্রহ্ম বা সর্বোচ্চ দেবতা হিসেবে পুজো করা হয়। দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় ধর্মীয় সাহিত্য এই রূপটির মূল উৎস হিসেবে ধরা যেতে পারে। স্কন্দ, বিশাখ, শাখ, নৈগমেয়– এই চারটি নাম বা রূপের উল্লেখ মহাভারত এবং কিছু পুরাণে কার্তিকের একাধিক নামের অংশ হিসেবে পাওয়া যায়। কিছু প্রাচীন গ্রন্থে কার্তিকের জোড়া রূপ (স্কন্দ-বিশাখ) বা চার রূপের (স্কন্দ, শাখ, বিশাখ ও নৈগমেয়) ধারণাটি পাওয়া যায়।

ভূ-ভারতের সাথে বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চল উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এই বাণিজ্যের সংযোগসূত্র আমরা ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে পেয়েছি। চণ্ডীমঙ্গলে ষোড়শ বেনে বা বণিকের উল্লেখ রয়েছে, যাঁরা প্রকৃত অর্থেই পূর্ববঙ্গের বণিক ছিলেন। তাঁরা হলেন– জয়পতি, সোম, শ্রীধর, শূলপাণি, মেঘ, রাজারাম, শ্রীপতি, কমলাকান্ত, গুণাকর, গণেশ্বর, বাণেশ্বর, হরিহর, হিরণ্য, দিবাকর, পুরন্দর ও মহানন্দ। এঁদের নিয়েই বঙ্গদেশে এক অভিজাত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। বাংলায় প্রাচীনকাল থেকেই শঙ্খবণিক, কংসবণিক বা কাঁসারি, গন্ধবণিক, তিলি নানা সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করতেন। ব্যবসায়ী ও মহাজনদের উদ্যোগে বাংলায় কার্তিক পুজোর প্রচলন হয়। ব্যবসায়ী ও মহাজনদের উত্তরসূরি হিসেবে কোনও সন্তান না হওয়ায় তাঁরা কার্তিক পুজোর প্রচলন করেন। এ সম্বন্ধে ‘হুগলী জেলার দেব-দেউল’ নামক গ্ৰন্থের রচয়িতা সুধীর কুমার মিত্র মনে করেছেন, কার্তিক পুজোর মূলত দু’টি দিক প্রচলিত। প্রথমত, কার্তিক দেবসেনাপতি হওয়ায় তাঁকে সাহসের প্রতীক হিসাবে আরাধনা করা হয়, যা ভক্তদের সাহসী করে তোলে। দ্বিতীয়ত, এই পুজোর সঙ্গে ‘প্রজনন’ বা সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষা জড়িত। এই আকাঙ্ক্ষারই প্রতীক হল লক্ষ্মী-সহ জোড়া কার্তিক। কারণ সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে, সম্পদের রক্ষাকারীকেও দরকার। সরাচিত্রে জোড়া কার্তিক সেই সম্পদ রক্ষাকারী রূপে পরিচিত হয়েছেন যুগে যুগে।

[প্রবন্ধে ব্যবহৃত গানদু’টি আশুতোষ ভট্টাচার্য রচিত ‘বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর’ গ্ৰন্থের প্রথম খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে]

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved