ও সি গাঙ্গুলী এবং সত্যজিৎ রায় প্রায় সমসময়ে ডি. জে. কিমারে আসেন, সেই সময়ে এই বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রধান শিল্পী ছিলেন অন্নদা মুন্সী। পরবর্তীকালের অতি প্রখ্যাত বিজ্ঞাপন-শিল্পীরা তাঁদের কর্মজীবনের সূত্রপাতে পথপ্রদর্শক হিসাবে পেয়েছিলেন অন্নদা মুন্সীকে। সেই শিল্পীর ১২০তম জন্মদিনে তাঁকে এবং তাঁর বিজ্ঞাপনকে স্মরণ করতেই এই লেখার অবতারণা। বিজ্ঞাপন শিল্পীরা তাঁদের কল্পনা, মেধা, দক্ষতা, শিল্পনৈপুণ্যে একদা সাজিয়ে তুলেছিলেন বিজ্ঞাপন।

বিশ শতকের চারের দশকের গোড়ার দিকে তৎকালীন অন্যতম খ্যাত বিজ্ঞাপন সংস্থা ডি জে কিমার-এ বেশ কয়েকজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাঙালি শিল্পী যোগদান করেছিলেন– যাঁরা পরবর্তীকালে বাংলা বিজ্ঞাপনকে উন্নতির এক আশ্চর্য স্তরে নিয়ে যান। পরাধীন ভারতবর্ষে অন্যান্য সব কাজের মতোই বিজ্ঞাপনও বিলেতের অনুকরণে তৈরি হত। ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তির কিছু বছর আগে, বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, আসন্ন দাঙ্গা, দেশভাগ এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার প্রায় দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এই শিল্পীরা উপলব্ধি করেছিলেন, বিদেশি প্রভাবমুক্ত বিশেষভাবে ভারতীয় বিজ্ঞাপন সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা আছে। দিলীপকুমার গুপ্ত থেকে সত্যজিৎ রায়, ও সি গাঙ্গুলী, মাখন দত্তগুপ্ত, দিলীপ মুখার্জি, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, রণেন আয়ন দত্ত, রঘুনাথ গোস্বামী; প্রমুখ শিল্পী তাঁদের মেধা এবং দক্ষতার মেলবন্ধনে বাঙালি পাঠককে চমৎকার সব বিজ্ঞাপন উপহার দেন। বিজ্ঞাপন শিল্পকে তার একান্ত নিজস্ব, ভারতীয় রূপ দেওয়ার গৌরব এঁদের প্রত্যেকের প্রাপ্য। আজ প্রায় নয় দশক পরেও যে বিজ্ঞাপনগুলির বৈচিত্র, কপি, ছবি, তার সামগ্রিক মাধুর্য আগ্রহী পাঠককে মুগ্ধ করতে পারে।

উল্লেখ্য, ও সি গাঙ্গুলী এবং সত্যজিৎ রায় প্রায় সমসময়ে ডি. জে. কিমারে আসেন, সেই সময়ে এই বিজ্ঞাপন সংস্থার প্রধান শিল্পী ছিলেন অন্নদা মুন্সী। পরবর্তীকালের অতি প্রখ্যাত বিজ্ঞাপন-শিল্পীরা তাঁদের কর্মজীবনের সূত্রপাতে পথপ্রদর্শক হিসাবে পেয়েছিলেন অন্নদা মুন্সীকে। সেই শিল্পীর ১২০তম জন্মদিনে তাঁকে এবং তাঁর বিজ্ঞাপনকে স্মরণ করতেই এই লেখার অবতারণা। বিজ্ঞাপন শিল্পীরা তাঁদের কল্পনা, মেধা, দক্ষতা, শিল্পনৈপুণ্যে একদা সাজিয়ে তুলেছিলেন বিজ্ঞাপন। আজকের মতো সে সময়ে ইংরেজি বা হিন্দি থেকে বিজ্ঞাপনের কপি সরাসরি অনুবাদ করে দেওয়ার চল ছিল না। বাংলা ভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, গঠনকে মাথায় রেখে লেখা হত নতুন কপি। সঙ্গে ব্যবহার করা হত উপযুক্ত ছবি। বিজ্ঞাপনের ট্যাগলাইনগুলি বহু দশক অতিক্রম করেও মানুষের মনে স্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে, কিন্তু ছবি আর লেখার মধ্যে অনেক সময়েই হারিয়ে গিয়েছেন সেই মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপনের অধিকাংশ শিল্পীরা। বিজ্ঞাপনগুলির মধ্যে প্রায় কখনওই শিল্পী তাঁর নাম লেখেননি। তাঁদের অতি নিজস্ব ধরনগুলিই বিশেষভাবে তাঁদের পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। যদিও একেবারে শিল্পী স্বয়ং অথবা তাঁর সমসাময়িকদের স্মৃতিচারণ থেকে কখনও কখনও জানা গিয়েছে কোনগুলি কার কাজ। এভাবেই পুরনো কিছু বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ফিরে দেখি শিল্পী অন্নদা মুন্সীকে।

সত্যজিৎ রায়, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, ও সি গাঙ্গুলী, রণেন আয়ন দত্ত ইত্যাদি শিল্পীদের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণে বারেবারে উঠে এসেছে শিল্পী অন্নদা মুন্সীর কথা। তাঁদের কথায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আরও একটি বিষয়, শিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ। সত্যজিৎ রায় তাঁর ‘My Years with Apu’ বইতে লিখছেন,

Munsi was an alcoholic who reeked of gin and lime when he came in the morning, but he was extremely good at his job which made up for all his shortcomings in the eyes of Broom.

যদিও পরবর্তী জীবনে এই ডি. জে. কিমার সংস্থা থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন।

‘শিলাদিত্য’ পত্রিকায় ২০১৫ সালের জানুয়ারি সংখ্যায় প্রকাশিত রণেন আয়ন দত্তর একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান তাঁর শিল্পী-জীবনে বিশেষভাবে যে মানুষটির অবদান– তিনি অন্নদা মুন্সী। তাঁর দক্ষ চোখই চিনে নেয় রণেন আয়ন দত্তের প্রতিভাকে। এই সাক্ষাৎকারেরই এক জায়গায় তিনি বলছেন,

নিজের চোখে দেখা একটি ঘটনার কথা বলি। আমি তখন পাবলিসিটি ফোরামে কাজ করছি। মুনশিদা মাঝে মাঝে আসতেন। পাবলিসিটি ফোরামের কিছু কাজও করতেন। এরকমই একটা কাজ, মুনশিদার করে দেওয়ার কথা, কিন্তু যথারীতি উনি টালবাহানা করছেন। সংস্থার ডিরেক্টর নীতুবাবুর তখন নাজেহাল অবস্থা– ‘মুনসিজি, হল? কাজটা করে দিন, আজকে প্রেজেনটেশন’– এসব বলে তাড়া দিতে থাকলেন। মুনশিদার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। বসে বসে শিস দিচ্ছেন, এটা-ওটা করছেন, কিন্তু বিজ্ঞাপনটি করছেন না। বেশ কিছু পরে নীতুবাবু আবার এলেন, উদ্দেশ্য মুনশিদার কাজটা নিয়ে তিনি বেরোবেন। কিন্তু কোথায় কাজ! কাজ তো কিছুই হয়নি। অসহায় ভাবে নীতুবাবু মুনশিদার কাছে এসে দাঁড়ালেন। মুনশিদা তখন ‘এই করছি, করছি’ বলে হেলেদুলে একটা সাদা কাগজ টেনে নিলেন। বিজ্ঞাপনটি ছিল– ভারত স্বাধীন হয়েছে, তাই শুভেচ্ছা– এরকম একটা থিমের উপর। শিশি থেকে কালি নেবেন বলে তুলছেন, বেশ কিছুটা কালি কাগজের উপর পড়ে গেল, অঘটনবশতই। আমরা সকলেই হতচকিত, দাঁড়িয়ে আছি। এতখানি কালি পড়ে গেল! মুনশিদাও কি বিরক্ত? কী আর করার, ওই কালির মধ্যেই উনি আঙুল ঘষে চলেছেন। নীতুব্বাউর মুখেও তখন ‘যাঃ, হয়ে গেল’– এরকম একটা ভাব। কালিতে আঙুল ঘষতে ঘষতেই হঠাৎ দেখলাম মুনশিদা একটা কালিমাখা আঙুল সামান্য কাত করে উপরের দিকে টেনে দিলেন। স্বাভাবিকভাবেই সরু, বাঁকা একটা লাইন ওই ধ্যাবড়া কালির অংশটুকু থেকে উপরে উঠে এল। লাইনটির শীর্ষে তিনি একটি তারা এঁকে দিলেন। পাশে একটা ক্যাপশন লিখে দিলেন– Out of chaos a new star is born। ব্যাস, বিজ্ঞাপন তৈরি হয়ে গেল, আমরা সবাই চমকে উঠলাম।

ডি. জে. কিমারের পরে ‘পাবলিসিটি ফোরাম’-এও প্রধান শিল্পী হিসাবে কাজ করেন অন্নদা মুন্সী। গবেষক, লেখক সমীর ঘোষ-এর ‘প্রসঙ্গ: বাংলা বিজ্ঞাপন’ বইটি থেকে অন্নদা মুন্সীর কাজের বিষয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। একদা মহালক্ষ্মী কটন মিল-এর বিজ্ঞাপন সিরিজ করেন তিনি। বিজ্ঞাপনের পরিকল্পনা করেন ডি. কে, তার লে-আউট করেছিলেন শিল্পী অন্নদা মুন্সী, কপি লেখেন নীলিমা দেবী।

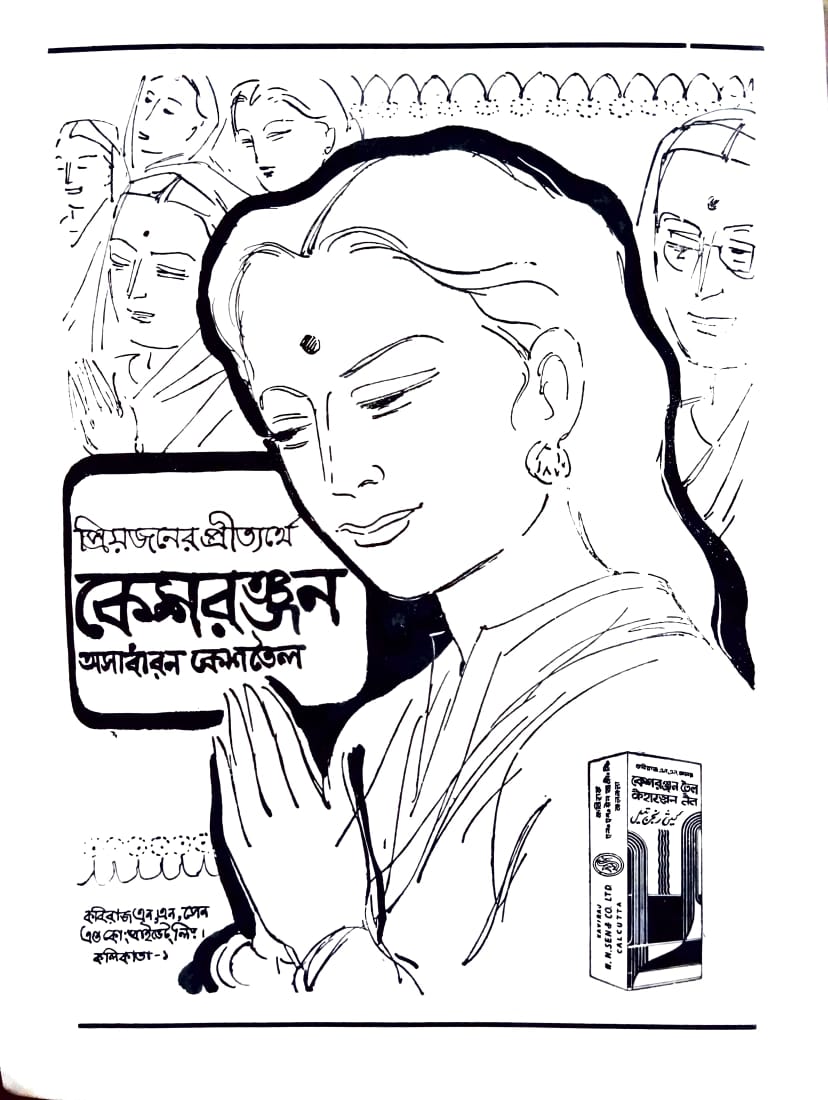

বহুদিন ধরে বাংলা বই বা বিজ্ঞাপনের অলংকরণ দেখে যাঁদের চোখ অভ্যস্ত, পোক্ত হয়ে উঠেছে, তেমন কেউ কেউ এই প্রবন্ধ লেখার সময়ে যথেষ্ট প্রত্যয়ের সঙ্গে জানিয়েছেন কেশরঞ্জন কেশতৈলের কয়েকটি বিজ্ঞাপনও তাঁর করা।

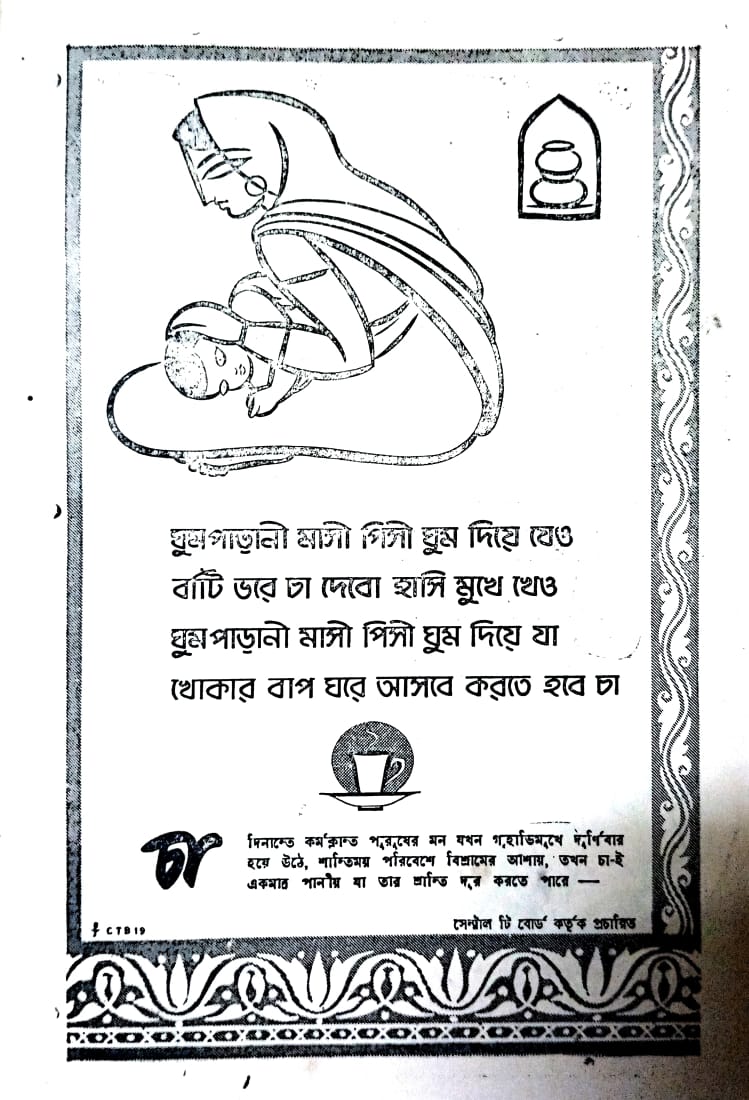

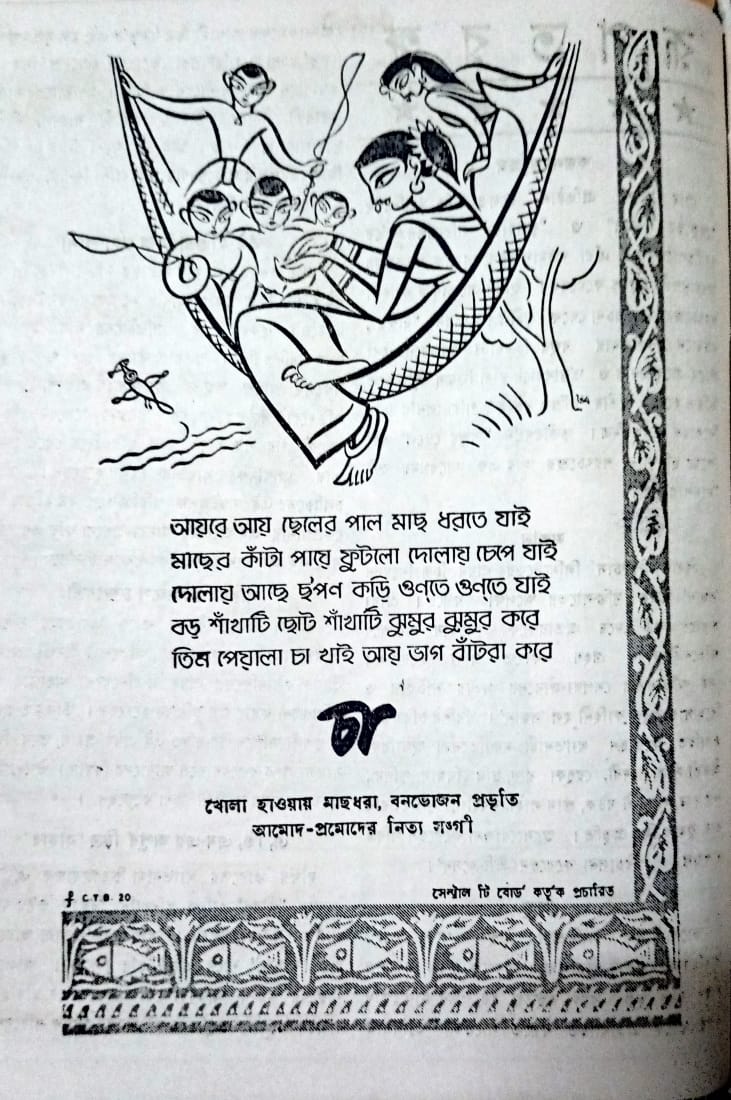

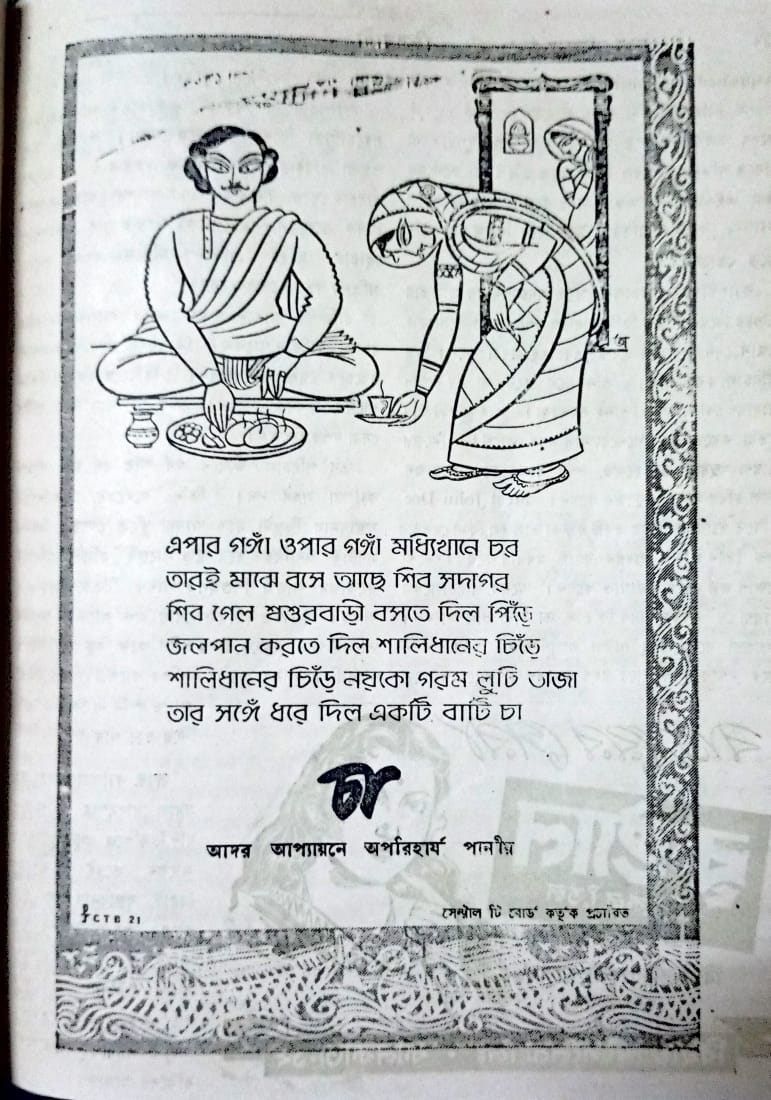

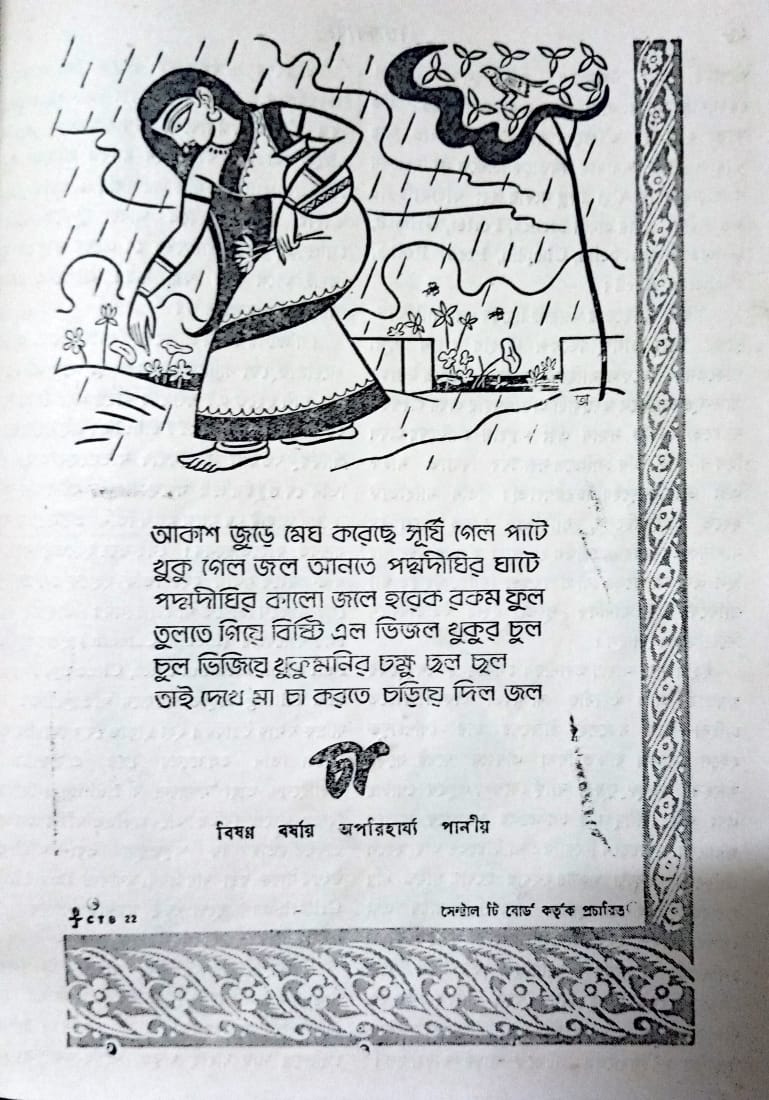

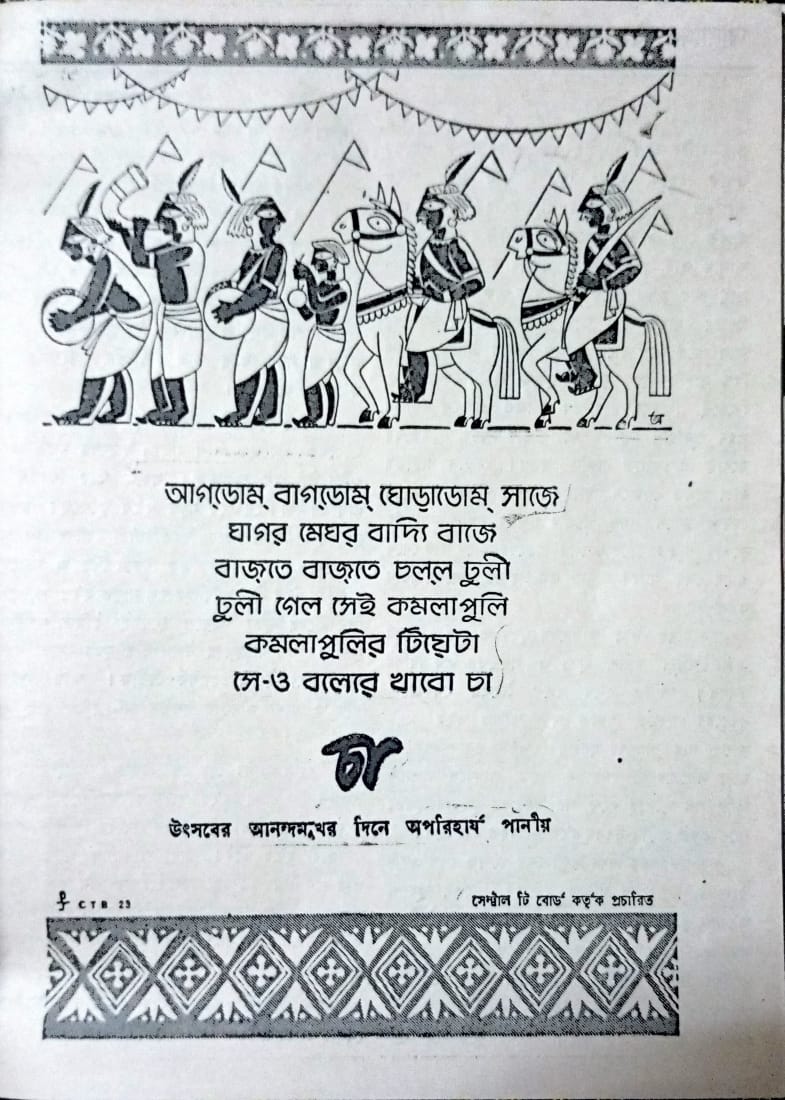

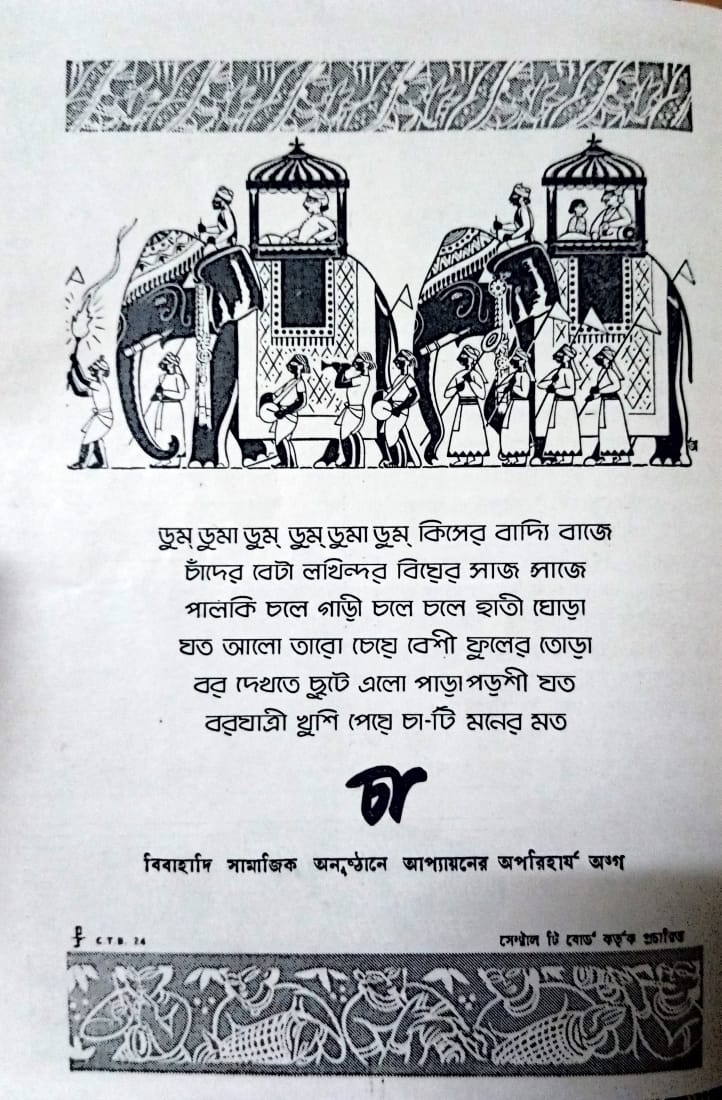

তবে শুরু করেছিলাম যে-প্রসঙ্গ দিয়ে, সেখানে আরেকবার ফিরে যাই। অন্নদা মুন্সীর বিজ্ঞাপনগুলিতে বিশেষভাবে দেশীয় উপাদান, ঐতিহ্য জায়গা করে নিয়েছিল। একদা সেন্ট্রাল টি বোর্ড অসামান্য সব বিজ্ঞাপনের সিরিজ তৈরি করে বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করে দেয়। কখনও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রকৃতির গানগুলি উঠে এসেছে বিজ্ঞাপনের পাতায়, কখনও বা দেখা গিয়েছে ভারতীয় সংগীতের রাগগুলির প্রসঙ্গ। বাংলার ঋতু-বৈচিত্র ঘুরে-ফিরে ধরা পড়েছে চায়ের বিজ্ঞাপনে। এরই মধ্যে একটি সিরিজ করেছিলেন অন্নদা মুন্সী। বাংলার প্রচলিত ছড়াগুলি চমৎকার ছবিতে সুকৌশলে চায়ের প্রসঙ্গ ব্যবহার করে তৈরি করা হয়। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিদের, দিনের শেষে শিশুর চোখে ঘুম দিয়ে যাওয়ার জন্য ডাকা হচ্ছে, জানানো হচ্ছে তাঁরা এলেই আমন্ত্রণ করা হবে একবাটি চা দিয়ে, ‘ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যেও/বাটি ভরে চা দেবো হাসি মুখে খেও/ ঘুমপাড়ানী মাসী পিসী ঘুম দিয়ে যা/ খোকার বাপ ঘরে আসবে করতে হবে চা’ অথবা এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গার মধ্যিখানের চরে শিব সদাগর শ্বশুরবাড়ি গেলে তাঁকে গরম লুচি ভাজার সঙ্গে এক বাটি চা দিতে ভুল হবে না মোটেই, ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর/ তারই মাঝে বসে আছে শিব সদাগর/ শিব গেল শ্বশুরবাড়ি বসতে দিল পিঁড়ে/ জলপান করতে দিল শালিধানের চিঁড়ে/ শালিধানের চিঁড়ে নয়কো গরম লুচি ভাজা/ তার সঙ্গে ধরে দিল একটি বাতি চা’; তবে কেবল দিনের ক্লান্তি মেটাতে অথবা আদরে-আপ্যায়নেই নয়, পদ্মদিঘির কালো জল থেকে বৃষ্টিতে ভিজে ফুল তুলে আনার পরে খুকুর মা, ভিজে চুল কন্যার জন্য চায়ের জল চড়াতে দেরি করেন না, ‘আঁকাশ জুড়ে মেঘ করেছে সুর্যি গেল পাটে/ খুকু গেল জল আনতে পদ্মদীঘির ঘাটে/ পদ্মদীঘির কালো জলে হরেক রকম ফুল/ তুলতে গিয়ে বিষ্টি এল ভিজল খুকুর চুল/ চুল ভিজিয়ে খুকুমনির চক্ষু ছল ছল/ তাই দেখে মা চা করতে চড়িয়ে দিল জল’। এমনকী, ‘কমলাপুলির’ সেই টিয়েটাও চা খাবার জন্য বায়না করে, ‘আগ্ডোম্ বাগ্ডোম্ ঘোড়াডোম্ সাজে/ ঘাগর মেঘর বাদ্যি বাজে/ বাজ্তে বাজ্তে চল্ল ঢুলী/ ঢুলী গেল সেই কমলাপুলি/ কমলাপুলির টিয়েটা/ সে-ও বলেরে খাবো চা’। এই ছড়াগুলির প্রতিটি পঙক্তিতে মিশে ছিল এই দেশের সংস্কৃতি। সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত, অস্তিত্ব সংকটে তাড়িত, বিষণ্ণ, ক্ষতবিক্ষত একটি দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে এই ধরনের বিজ্ঞাপনগুলিরও ভূমিকা ছিল নিঃসন্দেহে, যাতে এই দেশ পুনরায় চিনে নিতে পারে তার আলোকিত অতীতকে, তার শিকড়কে।

বিজ্ঞাপনের সঙ্গে এই সমাজের সম্পর্ক সরলরৈখিক নয়। বিজ্ঞাপনের মতো শক্তিশালী মাধ্যমকে একদা বাঙালি বিজ্ঞাপন শিল্পীরা ব্যবহার করেছিলেন শিকড়ের সন্ধানে। পরিবর্তিত সময়ে, নতুন সময়ে, যতবার দেশ সংকটের সম্মুখীন হবে, যতবার ‘দেশ’-র সংজ্ঞা হিংস্র হয়ে উঠবে, আমরা যেন এই বিজ্ঞাপন শিল্পী এবং তাঁদের সৃষ্টিগুলিকে স্মরণ করতে পারি।

কৃতজ্ঞতা: দেবাশিস গুপ্ত, জয়দীপ ঘোষ

গ্রন্থঋণ:

১. ও সি গাঙ্গুলী, ‘সত্যজিৎ রায়’, শারদীয় আজকাল, ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৩-৫৫।

২. রঘুনাথ গোস্বামী, গদ্যসংগ্রহ, কলকাতা: গাংচিল, ২০১৪, পৃষ্ঠা ২৯১-২৯২।

৩. রণেন আয়ন দত্ত, ‘আঁকার আনন্দেই ডুবে থাকতে চাই’, শিলাদিত্য, পান্নালাল ঘোষ (সম্পাদিত), তৃতীয় বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০২৫, পৃষ্ঠা ৫১-৫৭।

৪. রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, ‘সত্যজিৎ রায় আর কিছু পুরনো দিনের কথা’, দেশ, সাগরময় ঘোষ (সম্পাদিত), ৫৯ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ২ মে, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৭-১৫।

৫. সমীর ঘোষ, ‘প্রসঙ্গ বাংলা বিজ্ঞাপন’, কলকাতা : সূত্রধর, ২০২১, পৃষ্ঠা ১৪৩।

৬. Banerjee, Subrata. “Satyajit Ray and Advertising”. Satyajit Ray: An intimate master. Das, Santi (Edited). Kolkata: Allied Publishers. 1998. Page 30-35.

৭. Chatterjee, Kishore. “Advertising as a matter of style”. The Statesman. Festival 2000. 277-281.

৮. Gupta, R.P. “A Reminiscence”. Satyajit Ray: An intimate master. Das, Santi (Edited). Kolkata : Allied Publishers. 1998. Page 6-16.

৯. Ray, Satyajit. My Years With Apu: A Memoir. New Delhi: Viking. 1994. Page 9-10.

১০. Sen, Jayanti. Looking Beyond: Graphics of Satyajit Ray. New Delhi: Roli Books. 2012. Page 26-27.

১১. Sen, Paritosh. “The Consummate Designer”. Satyajit Ray: An intimate master. Das, Santi (Edited). Kolkata: Allied Publishers. 1998. Page 27-29.

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved