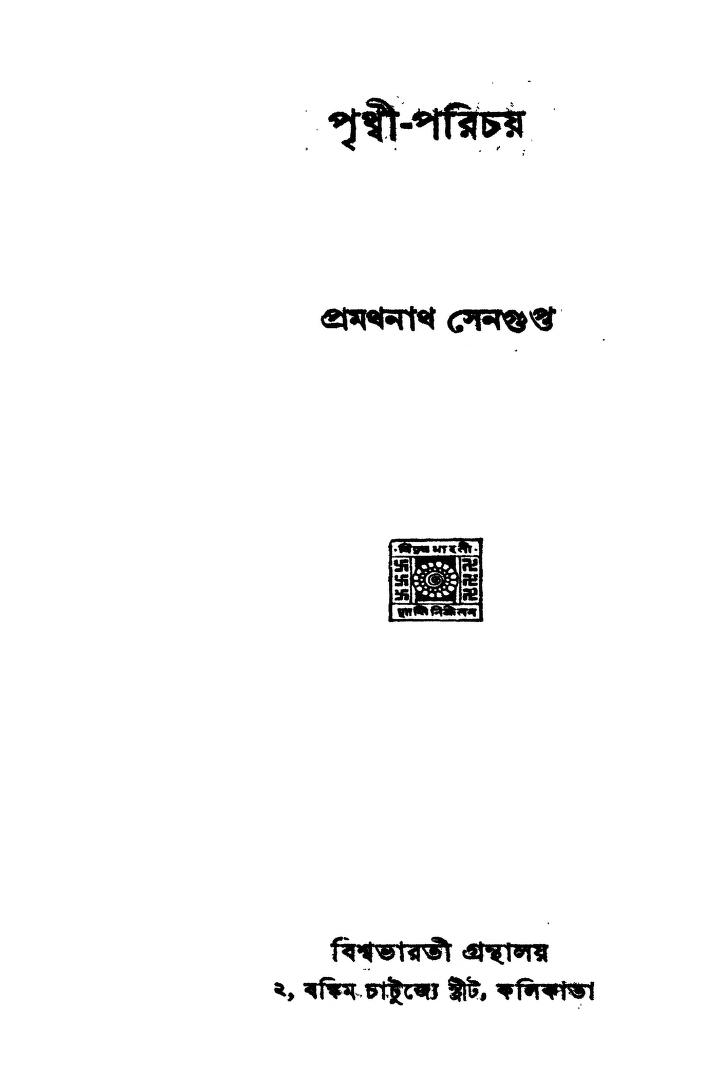

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চার জন্য নানা বিশেষজ্ঞকে নানা বিষয়ে লেখার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র ছিলেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে পড়ানোর চাকরি পেয়ে খুশি মনে যোগ দিলেন তিনি। জনপ্রিয় বিজ্ঞানসাহিত্যের লেখক হয়ে উঠেছিলেন তিনি– রবীন্দ্রনাথেরই প্ররোচনায়। তাঁর ‘নক্ষত্র-পরিচয়’ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্যতম বই। বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছিল তাঁর ‘পৃথ্বী-পরিচয়’। প্রমথনাথ বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে সে বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন। বইখানি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে নানারকম সাহায্য পেয়েছিলেন, সে কথা ভূমিকায় জানাতে ভোলেননি।

রবীন্দ্রনাথ কি ক্রিয়েটিভ রাইটিং শেখানোর কিংবা কপি এডিটিং করার চাকরি পেতেন ? সন্দেহ নেই হাস্যকর প্রশ্ন, কিন্তু একের লেখা অপরকে দেখিয়ে নেওয়ার রীতি তখন খুবই প্রচলিত। বিশেষ করে সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠিত লেখকেরা অপরের লেখা প্রয়োজন মতো সংশোধন করতেন। সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন খুবই সচেতন কপি এডিটর। ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রিকা প্রকাশিত হল। বাংলা ভাষায় তথ্যঋদ্ধ যুক্তিনিষ্ঠ প্রবন্ধ লিখতে পারেন, এমন লেখক আর তখন কত জন! বঙ্গদর্শনগোষ্ঠীর লেখকের সংখ্যা বেশি নয়, চার-পাঁচজনকে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কাজ চালিয়ে নিতেন। তাঁদের লেখা প্রয়োজন মতো সম্পাদনা করতে দ্বিধা ছিল না তাঁর। লেখকেরাও বঙ্কিমী হস্তক্ষেপ মেনেও নিতেন। অক্ষয়চন্দ্র সরকার তরুণ লেখক। পিতা গঙ্গাচরণ বঙ্কিমের বন্ধুস্থানীয়। পিতার সূত্রেই অক্ষয়চন্দ্র বঙ্কিমী লেখায় মজেছিলেন। সেই অক্ষয়চন্দ্রের লেখা কয়েক-কিস্তির ‘উদ্দীপনা’ প্রকাশিত হল ‘বঙ্গদর্শন’ পত্রের আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সে লেখার লেজা-মুড়ো কেটে বঙ্কিম সুসম্পাদিত রূপে পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন। সুযোগ থাকলে উঠতি লেখকেরা প্রতিষ্ঠিতদের লেখা দেখিয়ে নিতেন। বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের খুবই স্নেহভাজন। রথীন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা থেকে জানা যাচ্ছে বলেন্দ্রনাথ লিখে রবীন্দ্রনাথকে দেখাতেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল শব্দযোজনা কিংবা শব্দ বাদ দিয়েই দিতেন না। বলেন্দ্রকে দিয়ে এক একটি লেখা চার-পাঁচবার করে লেখাতেন। বলেন্দ্রও পরিশ্রমে কার্পণ্য করেননি। সহজ সিদ্ধিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। রথীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ এই পরিশ্রম ব্যর্থ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের কাছে লেখা নিয়ে নানা কাটাকুটির মধ্য দিয়ে যাওয়ার ফলে শেষ অবধি বলেন্দ্রর লেখার হাত তৈরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁর গদ্যে শৈথিল্য ছিল না, অতিরিক্ত শব্দের বাহুল্য চোখে পড়ত না।

রবীন্দ্রনাথের কাজ কঠিন হত অন্যত্র। সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয় নিয়ে বাংলা ভাষায় সাধারণের বোধগম্য বই অনেক লেখা উচিত বলে মনে করতেন তিনি। এই কাজ করতে না পারলে বাংলা ভাষার পুষ্টি হবে না, শিক্ষার বিকিরণও অসম্ভব হবে। বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরে সে-সময় আর কতজন বাঙালি পড়ার সুযোগ পেতেন! তার বাইরে যে বাঙালি তাঁরা কি পড়বেন না? ‘বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ’ আর ‘লোকশিক্ষাগ্রন্থমালা’– এই দু’টি সিরিজের পরিকল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ একটু গুরু পাঠকদের জন্য, লোকশিক্ষাগ্রন্থমালার লক্ষ্য আপামর জনসাধারণ। নানা বিদ্যা-বিষয়ে পণ্ডিত যাঁরা তাঁদেরকে দিয়ে বাংলা ভাষায় বই লেখানোর উদ্যোগ বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হল। সুবহ পেপারব্যাক মিতায়তন বইগুলি অল্প পরিসরে সহজভাষায় সাধারণ পাঠককে নানা বিষয়ে জ্ঞানদান করবে। পণ্ডিত হলেই, বিষয়জ্ঞান থাকলেই যে সবাই ভাল বাংলা লিখতে পারবেন, এমন মনে করার কারণ নেই। প্রয়োজন মতো সম্পাদনা বিধেয়।

ছাতিমতলা ১৫: কবি রবীন্দ্রনাথের ছেলে হয়ে কবিতা লেখা যায় না, বুঝেছিলেন রথীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চার জন্য নানা বিশেষজ্ঞকে নানা বিষয়ে লেখার পরামর্শ দিচ্ছিলেন। আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র ছিলেন প্রমথনাথ সেনগুপ্ত। রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে পড়ানোর চাকরি পেয়ে খুশি মনে যোগ দিলেন তিনি। জনপ্রিয় বিজ্ঞানসাহিত্যের লেখক হয়ে উঠেছিলেন তিনি– রবীন্দ্রনাথেরই প্ররোচনায়। তাঁর ‘নক্ষত্র-পরিচয়’ বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ গ্রন্থমালার অন্যতম বই। বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছিল তাঁর ‘পৃথ্বী-পরিচয়’। প্রমথনাথ বিজ্ঞানী আচার্য সত্যেন্দ্রনাথকে সে বইখানি উৎসর্গ করেছিলেন। বইখানি লেখার সময় রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে যে নানারকম সাহায্য পেয়েছিলেন, সে কথা ভূমিকায় জানাতে ভোলেননি। ‘এই বইখানি আগাগোড়া পড়ে, দরকার মতো ভাষা ও তথ্যের পরিবর্তন করতে গুরুদেব অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর সহায়তা না পেলে আমার পক্ষে এই বই লেখা অসম্ভব ছিল …’ কপি-এডিট করে অবশ্য রবীন্দ্রনাথের আশ মেটেনি। প্রমথনাথের বইয়ের লেখা সংশোধন করতে করতে আলাদা একটি বইয়ের পরিকল্পনা করে ফেলছেন তিনি, সে বইয়ের নাম ‘বিশ্বপরিচয়’। প্রমথনাথের মতো রবীন্দ্রনাথও তাঁর বই উৎসর্গ করেছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথের বইয়ের কপি এডিটর কারা? ভূমিকায় জানিয়েছেন তিনি, ‘আলমোড়ায় নিভৃতে এসে লেখাটাকে সম্পূর্ণ করতে পেরেছি। মস্ত সুযোগ হোলো আমার স্নেহাস্পদ বন্ধু বশী সেনকে পেয়ে। তিনি যত্ন করে এই রচনার সমস্তটা পড়েছেন পড়ে খুশি হয়েছেন এইটেতেই আমার সবচেয়ে লাভ। আমার অসুখ অবস্থায় স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মহাশয় যত্ন করে প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে বইখানি প্রকাশের কাজে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন; এজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।’ পড়তে পড়তে মনে হয় বই তৈরি করার ক্ষেত্রে, লেখার চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার সময় লেখকদের যত্ন ছিল গভীর।

রথীন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন, শিলাইদহে থাকার সময় নাওয়া-খাওয়া ভুলে লেখায় ডুবে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। লেখা শেষ হলেই যেতে চাইতেন কলকাতায়। উদ্দেশ্য একটাই। তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের লেখা পড়ে শোনাবেন, তাঁদের মতামত নেবেন। সেই মতামত অনুযায়ী প্রয়োজন হলে লেখা বদল করবেন। সম্পাদনা ছাড়া লেখা সম্পূর্ণ হওয়ার নয়। এ-পরামর্শ তো বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গের নব্য লেখকদের দিয়েছিলেন। ‘প্রচার’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ছোট্ট একটি ইস্তাহারকল্প রচনা ‘বঙ্গের নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন’। সেখানে বঙ্কিমের নির্দেশ কোনও রচনা লেখার সঙ্গে-সঙ্গেই প্রকাশ করতে নেই। ফেলে রাখতে হয়। ফেলে রেখে আবার পড়লে লেখক নিজেই বুঝতে পারবেন কোন্ কোন্ অংশ বদল করতে হবে। অন্যের পরামর্শে নিজের লেখা কিম্বা অন্যের লেখা সংশোধন করা নয়, এ নিজের লেখা নিজে সংশোধন করার সহজ পদ্ধতি। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা নিজে কতরকম ভাবে সংশোধন আর রূপান্তর যে করতেন! যা ছিল উপন্যাস পরে তা হয়ে উঠল নাটক– ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের ইতিহাসের শিথিল অংশখানি বাদ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন নাটক ‘বিসর্জন’। একরকম নাটক থেকে পরে তৈরি করলেন অন্যরকম নাটক– ‘রাজা ও রানী’ এই নাটকটি পরবর্তী ‘তপতী’ নাটকের পূর্বসূত্র। এছাড়া তো উপন্যাস গল্পের পত্রিকা পাঠ ও গ্রন্থ পাঠ তো বহুক্ষেত্রেই আলাদা– কবিতার ক্ষেত্রেও একই কথা। ‘রক্তকরবী’ নাটক চূড়ান্ত রূপ লাভ করল দশটি খসড়ার মধ্য দিয়ে। নিজেকে সম্পাদনা করার এমন উদাহরণ– নিজেকে বার-বার নতুন করে ভাঙা ও লেখা একালে অবশ্য ক্রমশই বিরল হয়ে উঠছে।

ছাতিমতলা ১৪: ছোট-বড় দুঃখ ও অপমান কীভাবে সামলাতেন রবীন্দ্রনাথ?

আর বাংলা ভাষা ছাড়া অন্যভাষায় যখন লিখছেন তিনি তখন? ছাত্রপাঠ্য সংস্কৃত ভাষা-শিক্ষার বইটি দেখে দিয়েছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির ইংরেজি কবিতাগুলিতে ছিল ইয়েটসের কলমের স্পর্শ।

একালের লেখার বাজারে ক্রিয়েটিভ রাইটিং শেখানোর জন্য কিংবা কপি এডিট করার জন্য রবীন্দ্রনাথের ডাক পড়ত কি না, এই তরল প্রশ্নটি মুলতবি থাক। লেখা ছাপানোর ও লেখা প্রকাশের সহজ-সুযোগের সুনিপুণ ব্যবহারকারীরা যদি নিজেদের সৃষ্টিরাশিকে খানিক বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের পন্থায় সম্পাদনা করতেন তাহলে বাহুল্য কিছু কমত। কথা বলা যেমন আর্ট, কথা না-বলাও আর্ট। লেখা যেমন শিল্প, তেমনই নিজেকে না-লেখাও শিল্প।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved