গ্যাংস্টার জঁর যখন নাগরিক পুঁজিবাদের অন্ধকার দিকটা দেখাতে শুরু করেছিল, তখন তা সদর্থেই ছিল রাজনীতি ও অর্থনীতির আন্ডারওয়ার্ল্ডের গল্প। এখন কোন অপরাধতন্ত্র পাতালের অবতলে ঘটে? মাফিয়াতন্ত্র তো সর্বত্র, স্বীকৃত ও আলোক-প্রাপ্ত! ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাটাই তো গ্যাংস্টার-ধর্মী হয়ে গেছে! এখন আর এই জঁর এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার ফারাক কোথায়? জঁরটি তাহলে আলাদা করে আমাকে কী দিতে পারে? নিউজ দেখলেই তো হয়! ফিকশন এখানে আমাদের কী দেবে?

১৪.

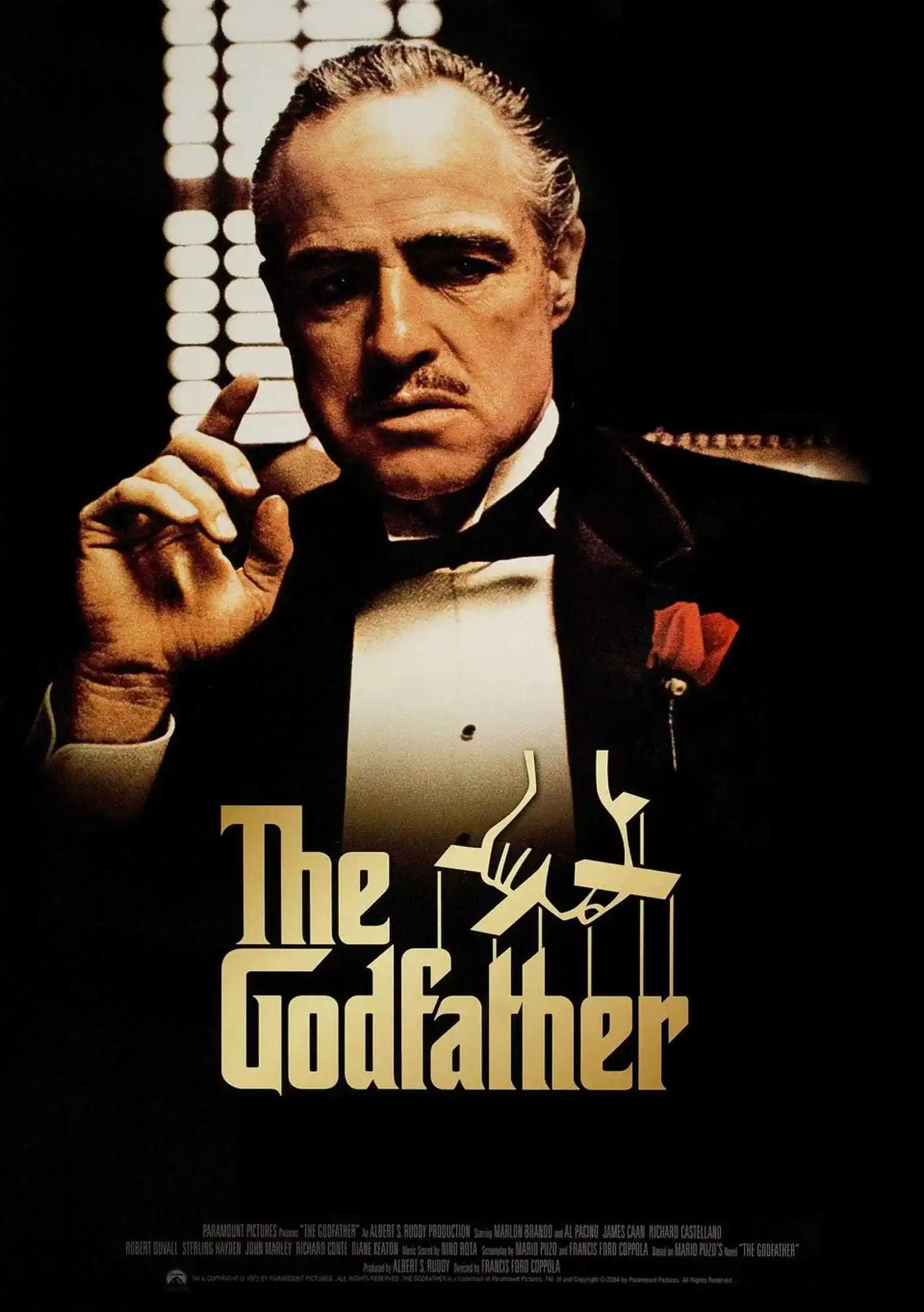

গ্যাংস্টার জঁর বললেই যে ছবির কথা আসবে, তা হল ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলার ‘দ্য গডফাদার ট্রিলজি’ (১৯৭২-১৯৯০)। সারা পৃথিবীতে একাধিক ভাষায় একাধিকবার এই ছবির গল্প ধার করা হয়েছে। কখনও সেটা গোটা, কখনও খানিক, কখনও সচেতনে, কখনও অজ্ঞানে– কর্লিওনে পরিবারের দুই প্রজন্মের মাফিয়ারাজের গল্পকে বিভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির সিনেমায় বারবার বলে গত চার দশকের ‘গ্যাংস্টার জঁর’-কে আকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ‘ দ্য গডফাদার’ আব্বাস কিয়ারোস্তামিরও প্রিয় ছবি ছিল। অনুকরণকারীরা কপোলার ছবির সেই ধ্রুপদীয়ানাকে ধরতে পারে না।

হিন্দিতে হালের বিশাল হিট ‘অ্যানিমেল’-এর গল্পটি যদি খেয়াল করা যায়, তা ‘দ্য গডফাদার’ প্রথম খণ্ডেরই সারাংশ। যদিও সেই গল্পটা বলতে লাগে দুই ঘণ্টা, ছবিটা ৩ ঘণ্টা ২০ মিনিটের, বাকি সময়টা পরিচালক বরাদ্দ করেছেন তাঁর আলফা-ম্যাস্কুলিনিটি তত্ত্বকথার কাজে। ‘অ্যানিমেল’-এর গল্পেও সচেতনভাবে কপোলার ছবিকে ‘ভুল বোঝা’ হয়েছে। কয়েকটা পয়েন্ট বিস্তারিত করা যাক। প্রসঙ্গ অবশ্য ‘অ্যানিমেল’-এর ভ্রান্তি নয়, প্রসঙ্গ হল ‘দ্য গডফাদার’ কেন সাদা-কালো ধ্রুপদী পর্যায়ের পর ডেফিনিটিভ গ্যাংস্টার ছবি।

‘দ্য গডফাদার’-এর গল্প খামচে তুলে না নিয়ে সঠিকভাবে ‘অ্যাডাপ্ট’ করলে এই মাফিয়া-পরিবার একটি দেশের সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর হতে পারে না। ‘অ্যানিমেল’ তো সংখ্যাগুরুর গল্প হতে বাধ্য, যেহেতু দেশের প্রধান সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ভিলেনকে জবাই করার দিকে ধাবিত ছবির ক্লাইম্যাক্স। এমনকী, রামগোপাল ভার্মার ‘সরকার’-ও এখানে ফসকে যায়। ব্যাপারটা বোঝানো যাক।

আমেরিকার প্রধান কন্ট্রাডিকশনটা হল এখানে নেটিভ ইন্ডিয়ান ছাড়া সবাই-ই বহিরাগত, কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকতার নিয়ম তো কিছুতেই সমস্ত ইমিগ্রান্টকে আহ্বান করার হতে পারে না। অতএব আমেরিকায় সবসময়েই বিবিধ এমন এথনিসিটির মানুষজন আসছেন, খোলাপথে বা চোরাপথে, যাঁরা এসেই নাগরিকত্ব, চাকরি-ব্যবসার সুযোগ-সুবিধে পাচ্ছেন না। তখন বহিরাগত সংখ্যালঘু কমিউনিটি বাধ্য হয়ে গোষ্ঠীবদ্ধ ghettoized হয়, এবং তাঁদের প্রধান জীবিকা অনেক সময়েই হয় সংগঠিত অপরাধ। এই যে কমিউনিটি, তাদের জীবিকা যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন রক্ষাকর্তার, নেতার। অতএব প্রতি কমিউনিটির একজন গোষ্ঠীপিতা তৈরি হয়। এইজন্যই গ্যাংস্টার জঁরে আইরিশ, রুশ, চিনা, লাটিনো, এমনকী কৃষ্ণাঙ্গ মাফিয়াতন্ত্রের গল্প আমরা এত বেশি দেখি।

‘দ্য গডফাদার’ বলে ইটালিয়ান-সিসিলিয়ান গোষ্ঠীর কথা। সংখ্যাগুরুর এরকম নেতা প্রয়োজন হয় না। অতএব, ‘দ্য গডফাদার’-এর গল্প ভারতে অবলম্বন করলে, পরিবারটিকে হিন্দু করে দিলে মূল কিছু থিম গুবলেট হয়ে যায়। কপোলার ছবিতে মার্লন ব্র্যান্ডো অভিনীত ডন ভিটো কর্লিওনে চায় তার পুত্র মাইকেল যেন একজন টিপিকাল মার্কিন নাগরিক হয়ে ওঠে। সেজন্য তাকে পাঠানো হয় সেনাবাহিনীতে। কিন্তু সেইরকম কালিমাহীন আদর্শ নাগরিক হয়ে ওঠা হয় না মাইকেলের। ইমিগ্রান্ট বাপের সন্তান মাইকেলের ‘অপরাধ-রাজ’ হয়ে ওঠার ট্র্যাজেডির গল্পই ‘দ্য গডফাদার’ বলে। যতই সে আড়াল করুক তার সিসিলিয়ান অপরাধচক্র, যতই সে হতে চাক হালের মার্কিনি, সে কিছুতেই মডেল মার্কিন নাগরিক হয়ে উঠতে পারবে না। যদি গল্পটা দেশের সংখ্যাগুরুর হয়, যারা বহিরাগত নয়, তাহলে এই থিমটারই মানে থাকে না।

‘দ্য গডফাদার’-এর পরের তুরুপের তাস হল গল্পের কেন্দ্রে পরিবারকে নিয়ে আসা, এবং সেই পরিবারের নারীদের পারিবারিক ‘বিজনেস’-এর প্রতি ক্রিটিকাল দৃষ্টি দেওয়া। গ্যাংস্টার জঁরের কেন্দ্রে থাকে পুরুষকেন্দ্রিক হোমোসোশ্যাল একটি গোষ্ঠী, তাদের নিজস্ব নিয়ম-নিদান ও নিয়মভঙ্গ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আবেগের সম্পর্ক এবং নিরাবেগ ‘ধান্দা’-র টানাপোড়েন, উত্তরাধিকারের লড়াই ইত্যাদির গল্প। এইখানে নারীর অবস্থান একেবারেই গৌণ, ‘ফ্যামিলি’-র সদস্য হওয়া মানে একধরনের গোষ্ঠীর সদস্য হওয়া। গল্পের অন্যতম আইরনি হল, ডন কর্লিওনে স্নেহপ্রবণ প্যাট্রিয়ার্ক, আসলে তিনি নিজের পরিবারের যেমন, তেমন বৃহত্তর এথনিক পরিবারের বাবা-ঠাকুরদাই, সেটাই তাঁর চরিত্র নির্ধারণ করে। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী মাইকেলের কোনও স্নেহ-মায়া-মমতা নেই, kinship-এর নিরিখে নয়, কর্পোরেট ক্যাপিটালিজমের মডেলে চলে তার ব্যবসা, ভাইয়ের রক্তও তার হাত রাঙিয়ে দেয়। কিন্তু মারিও পুজোর উপন্যাস অবলম্বনে কপোলার ছবিতে আক্ষরিক অর্থে ঘরের পরিবার, ধান্দার পরিবার নয়, কেন্দ্রে চলে আসে। পরিবার ন্যারেটিভের কেন্দ্রে থাকার জন্যই, ‘দ্য গডফাদার’-এর কেন্দ্রে চলে আসে নারীরা, অথবা নারীর দৃষ্টিতে মাফিয়ারাজের পুরুষতন্ত্র– প্রথম খণ্ডের শেষে সেই বিখ্যাত শটটি, স্ত্রীর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার আইকনিক শটটি যেমন।

এবং বলাই বাহুল্য, ‘অ্যানিমেল’-দের মতো ‘দ্য গডফাদার’-এ টক্সিক পুরুষতন্ত্রের সেলিব্রেশন নেই (অ্যানিমাল-রা তাদের অনুপ্রেরণা হিসেবে যেসব ছবিই দর্শান না কেন, প্রায় কোনওটাতেই নেই)। যেহেতু গ্যাংস্টার ছবির কেন্দ্রে থাকে অপরাধ, অতএব ‘ক্রাইম ডাজ নট পে’ তো এই জঁরের ছবিগুলির হাতে-গরম নীতিকথা বেশিরভাগ সময়েই। কিন্তু ‘দ্য গডফাদার’ তদুপরি পুঁজিবাদের ইতিহাস এবং একধরনের রক্ষণশীল জেন্ডার-ধারণার ব্যাপারে প্রায় অতিসচেতন। কিন্তু সেটা প্রেডিক্টেবল কমন সেন্সের যুক্তিতে নয়।

‘দ্য গডফাদার’-এর কেন্দ্রীয় থিম হল এথনিক আইডেন্টিটি। কর্লিওনেরা সিসিলি থেকে এসেছে। দ্বিতীয় খণ্ডের রবার্ট ডি নিরো অভিনীত তরুণ ভিটো কর্লিওনে তো ইংরেজিতে কথাই বলতে পারে না। পিতার অন্যতম প্যাশন হল এই সিসিলিয়ান শিকড়ের প্রতি আনুগত্য, ভাষায়, পারিবারিক রীতি-রেওয়াজে, এমনকী আবেগেও। অতএব এই পরিবারের পিতৃতন্ত্র সিসিলিয়ান আত্মপরিচয়ের মধ্যে নিহিত। মাইকেল সেই তুলনায় সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে মার্কিনি, শিকড়ের প্রতি টান তার অন্তরে নেই, বরং নিজের মধ্যেই তা আরোপ করতে হয় বাইরে থেকে। মাইকেলের কার্যপ্রণালীর মধ্যে পিতার দেশজ-গ্রাম্য মূল্যবোধ নেই, বরং আছে কর্পোরেট নিরাবেগপনা। সেই দিক দিয়ে এই ট্রিলজি ফিউডাল রক্ষণশীলতা থেকে শুরু থেকে পুঁজিবাদী আধুনিকতায় পিতৃতন্ত্রের পতনের ট্র্যাজেক্টরি নিয়েই। একটি ইমিগ্রান্ট পরিবারের পতনের গল্প বলে ‘দ্য গডফাদার’। পুঁজির মই বেয়ে যে বৈধতার শিখরে উঠতে চেয়েছিল; পুঁজির যুক্তিতেই যার পারিবারিকতা তছনছ হয়ে গেল।

এই পিতৃতন্ত্র পতিতই। প্রথম খণ্ডের ক্লাইম্যাক্সে সেই বিখ্যাত ‘ব্যাপ্টিজম সিকোয়েন্স’-এ মাইকেলের পতন হয়। ‘Michael Francis Rizzi– do you renounce Satan?’ ‘I do.’ মাইকেল যখন চার্চে আক্ষরিক অর্থে একটি শিশুর গডফাদার হচ্ছে, তখন তার এই উচ্চারণের অসত্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে শহরজুড়ে, তারই আদেশানুসারে, একাধিক হত্যায়। এই দৃশ্যের সমতুল্য কিছু নির্মাণ করার নৈতিক সাহস সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গাদের নেই।

যেমন নেই ‘দ্য গডফাদার ৩’-এর সেই শেষ দৃশ্যর সমতুল্য কিছু নির্মাণ করার– বৃদ্ধ মাইকেল কর্লিওনের চোখের সামনে তার কন্যা গুলিবিদ্ধ হচ্ছে। ‘অ্যানিমেল’ যারা বানায়, তাদের পক্ষে কি ছবির অন্তিম দৃশ্যে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়কে উদ্ধৃত করার সাহস আছে? এই দৃশ্যটি একদমই ‘পথের পাঁচালী’-র দুর্গার মৃত্যুর পর সর্বজয়া এবং হরিহরের আর্তির সেই বিখ্যাত দৃশ্যকে ইন্টারটেক্সচুয়ালি রেফার করে তৈরি করা। হরিহরের আর্তির সময় বেজে উঠেছিল তারসানাই, আমরা শুনতে পেয়েছিলাম শুধু শেষ কান্নার রেশ! সেভাবেই মাইকেলের কান্নার সময়ে তুঙ্গে ওঠে অপেরা, প্রায় কণ্ঠরুদ্ধ হাহাকারের শেষ রেশ শুধু আমরা শুনতে পাই, প্রায় আর্তনাদের মতো। এই হত্যার আর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না, কারণ সে এখন অশক্ত, অসহায় বৃদ্ধ– এই যে তার চোখের সামনে কন্যা এভাবে মরবে, সেটা যে তার পুরুষজীবনের কর্মফল!

২.

আগের কিস্তির শুরুর দিকে বলেছিলাম যে গ্যাংস্টার জঁর নিয়ে আমি বেশি কিছু বলব না। ভালো লাগে না। এর মানে এই নয় যে আমি জঁরটিকে সেরকম উচ্চমানের মনে করি না। ঠিকঠাক হাতে পড়লে এই জঁর শেক্সপিয়ারীয় উচ্চতা লাভ করতে পারে (সত্যি বলতে শেক্সপিয়রের কিছু ট্র্যাজেডি ও হিস্টোরিকাল নাটকের মধ্যে গ্যাংস্টার জঁরেরই বীজ আছে, আছে আদি কাঠামো), বহু ছবিতে সেরকম উচ্চতা প্রাপ্তি হয়েছেও। আমাদের দেশের ছবিতে ‘দিওয়ার’ যে আমার অত্যন্ত প্রিয় ছবি, সেটা আগের এক কিস্তিতেই প্রমাণ রেখেছি। সেইরকমই আমার এখনও মনে গেঁথে আছে ‘পরিন্দা’, ‘অগ্নিপথ’, ‘সত্যা’, ‘মকবুল’ বা হালের এপিক দুই খণ্ডের ‘গ্যাংস অফ ওয়াসিপুর’ দেখার অভিজ্ঞতা। সমস্যাটা অন্যত্র।

গত বিশ বছরের ভারতীয় ছবিতে (এবং ওটিটি-তে) যদি কোনও জঁর ব্যাপকভাবে চর্চিত হয়ে থাকে সেটা হল গ্যাংস্টার। সে অনুরাগ কাশ্যপের ‘ওয়াসিপুর’ বা ‘বম্বে ভেলভেট’ হোক বা ওটিটি-তে ‘মির্জাপুর’ বা ‘সেকরেড গেমস’। কিন্তু এই কাজগুলির অনুসরণে প্রচুর অন্য কাজ দেখতে দেখতে এখন খালি মনে হয় যে, গ্যাংস্টার জঁর নিয়ে আমাদের ফিল্মমেকারদের এই অবসেশনের অন্য মাত্রা আছে। যেন এই জঁর ছাড়া ভারতীয় বাস্তবতার অন্তরালে ক্ষমতার কার্যপ্রণালী দেখানো ছাড়া আর উপায় নেই। রামগোপাল ভার্মা যখন গ্রাহ্য ছবি করতেন, তখন ‘কোম্পানি’ বা ‘ডি’-এর মতো ছবি মাফিয়ার কর্পোরেটাইজেশন নিয়ে কথা বলছে, যেখানে আর গোষ্ঠী, kinship-এর গুরুত্ব নেই। কিন্তু সেরকম মন্তব্যের আর কোনও পরিসর কি আছে জঁরটায়?

গ্যাংস্টার জঁর যখন নাগরিক পুঁজিবাদের অন্ধকার দিকটা দেখাতে শুরু করেছিল, তখন তা সদর্থেই ছিল রাজনীতি ও অর্থনীতির আন্ডারওয়ার্ল্ডের গল্প। এখন কোন অপরাধতন্ত্র পাতালের অবতলে ঘটে? মাফিয়াতন্ত্র তো সর্বত্র, স্বীকৃত ও আলোক-প্রাপ্ত! ভারতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতাটাই তো গ্যাংস্টার-ধর্মী হয়ে গেছে! এখন আর এই জঁর এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার ফারাক কোথায়? জঁরটি তাহলে আলাদা করে আমাকে কী দিতে পারে? নিউজ দেখলেই তো হয়! ফিকশন এখানে আমাদের কী দেবে?

এই সময়ে একের পর এক গ্যাংস্টার ছবিতে বা সিরিজে যখন আমি জাতীয় নৈতিকতার গোরস্থান দেখি, দেখি হিন্দি বা দক্ষিণী হার্টল্যান্ডের টক্সিক পৌরুষের আস্ফালন, দেখি নৈতিক তামসিকতার উদযাপন তখন মনে হয়– এক, যেন এই জঁরের প্র্যাকটিস আমার স্নায়ুকে অবশ করতে করতে আসলে এই পতিত ভারতকেই মেনে নিতে শেখাচ্ছে; দুই, এই প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার উচ্চতার দিকে ইঁদুর-দৌড়ের গল্পগুলো যেন শেখায় যে নাগরিক মধ্যবিত্ততার অ্যাসপিরেশন আসলে এই-ই, অসৎপথে ক্ষমতা ও বিত্ত অর্জন, তার আর কোনও বিকল্প নেই; তিন, জঁরটির ক্রিটিকাল সম্ভাবনা ফুরিয়ে গেছে, মাফিয়াতন্ত্রের সঙ্গে নন-মাফিয়া ক্ষমতার সিস্টেমগুলির ফারাক এতই কম।

রাজনীতি যেভাবে চারিদিকে ‘প্র্যাকটিস’ করা হয়, কর্পোরেট সেক্টর যেভাবে মানুষকে নিংড়ে নিচ্ছে অমানবিকতাকে প্রধান পন্থা করে, যেভাবে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি চলে বা ক্রিকেটের পর্দানসীন জগৎ, যেভাবে অপারেট করে চাকরি দেওয়ার নেটওয়ার্ক বা কালচার ও অ্যাকাডেমিয়ায় কে স্পটলাইট পাবে তার বন্ধ দরজার পেছনে হিসেব, কোন সংবাদ ছড়াবে আর কোন সংবাদ আলো পাবে সবকিছুই আজকাল যেভাবে চালিত হচ্ছে– তা তো গ্যাংস্টার-ধর্মীই। তারপর যখন মনে পড়ে যে এইসব ছবিতে ক্রাফটের মুনশিয়ানা ও লিখনের বুদ্ধিদীপ্ততা নাকি দেখার ছিল, তখন মনে হয় কোথাও গন্ডগোল হচ্ছে। তখন মনে হয় সেই মুনশিয়ানা তো আসলে যারা দেশ ও সমাজকে আরও অতলে নিয়ে যাচ্ছে, যারা তাদের ক্রাফটের মুনশিয়ানা ও পরিকল্পনার বুদ্ধিদীপ্ততার তারিফ করার সমকক্ষই। আমি যেমন আমাদের নিস্তারহীন সমাজের নিয়ত পতন দেখে দেখে ক্লান্ত, সেভাবেই আমি ভারতীয় পর্দায় গ্যাংস্টার জঁরের একই ধরন পুনরাবৃত্ত হতে দেখতে দেখতে ক্লান্ত। সেই গল্পগুলো থেকে নিউজের সত্যিই তফাত নেই। ফিকশনাল সংগঠিত অপরাধ এবং নন-ফিকশনাল সংগঠিত দুর্নীতি ও ক্ষমতার গল্পগুলো একইরকম হয়ে গেছে। গ্যাংস্টার ছবি দেখে আমার এখন মনে তিক্ততা তৈরি হয়, মনে হয় আমি গল্প দেখছি না, বাস্তব দেখছি, এমন বাস্তব যা থেকে নিস্তার নেই। এই বাস্তব দেখার মধ্যে কোনও ক্রিটিকাল দূরত্ব নেই; বরং তা বলছে তুমি যে গ্যাংস্টারের রাজত্বে আছ, সেটা মেনে নাও।

…পড়ুন এই কলামের অন্যান্য পর্ব…

১৩. গ্যাংস্টার জঁর– সভ্যতার সূর্যগ্রহণের মুহূর্ত ছায়ামূর্তিদের গল্প বলার সময়

১২. ফাম ফাতাল নারীর আর্কেটাইপের কি কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে, না সে কেবলই একটি ‘টাইপ’?

১১. রহস্যসন্ধানীর পালাবদল, ফিল্ম নোয়া আর আমরা

১০. ফিল্ম নোয়া– নাগরিক আলোর মধ্যে আঁধারের বিচ্ছুরণ

৯. ‘দ্য হেটফুল এইট– এখন ওয়েস্টার্ন যেরকম হতে পারত

৮. একটি মৃতদেহ দেখানো ও না-দেখানোর তফাত থেকে বোঝা যায় ‘শোলে’ শুধুমাত্রই অনুকরণ নয়

৭. যখন জঁর নিজেকে নিয়েই সন্দিহান

৬. আমেরিকার ‘হয়ে ওঠা’-র কল্পগল্প

৫. একটি সভ্যতার হয়ে ওঠার মিথোলজি

৪: পশ্চিমে এল এক নারী, বেজে উঠল অমর সংগীত

৩. জঁরের ফর্দ– দৃশ্য, শব্দ, প্রেক্ষাপট

২. ট্যাক্সি ড্রাইভার এবং তার পূর্বসূরি দুই নায়ক ও একটি ছদ্মবেশী জঁর

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved