খুব আনন্দ করে নির্মাণ করেছিলাম উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ-কে নিয়ে এই ছবি। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে স্পেশাল স্ক্রিনিং হয়েছিল প্রথম। নন্দনেও একটা স্ক্রিনিং অর্গানাইজ করা হয়েছিল। খাঁ সাহেবকেও আনা হয়েছিল। ছিলেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা– কে নয়! কলকাতার মিউজিশিয়ানদেরও ঢল নেমেছিল! এসেছিলেন তাবড় তাবড় সাহিত্যিকও। একেবারে চাঁদের হাট! ব্যালকনিতে সত্যজিৎ রায়ের পাশের সিট ছিল খাঁ সাহেবের জন্য বরাদ্দ। খাঁ সাহেব প্রথমে স্টেজে বক্তব্য রাখলেন, তারপর পাশে এসে বসলেন মানিকদার। সত্যজিৎ বলেছিলেন, ‘‘খাঁ সাহেব, খুব ভালো লাগল আপনার বক্তব্য। আমাকে মনে আছে? আপনি আমার ছবি ‘জলসাঘর’-এ বাজিয়েছিলেন।’’ খাঁ সাহেব বললেন, ‘তাই নাকি!’ ‘বিলায়েত খাঁ সাহেব আপনাকে নিয়ে এসেছিলেন, উনিই তো সেই ছবির মিউজিক ডিরেক্টর।’ খাঁ সাহেব চমকে বললেন, ‘আরেব্বাবা! আপ ওহি সত্যজিৎ রায়! আপনি তো দারুণ নামী লোক এবং দেখতেও কত লম্বা লোক!’

প্রচ্ছদ চিত্র: রঞ্জন ঘোষ

তখন সদ্য ‘অন্তর্জলী যাত্রা’ (১৯৮৭) করেছি। তরুণ পরিচালকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ দর্শকরা, পরিচালক-সমালোচকেরা। দেশ-বিদেশেও পুরস্কৃতও হচ্ছে সে ছবি। কিন্তু আমি তখন খুঁজছিলাম। খুঁজছিলাম, নিজেকে, নতুন করে। নতুন চিন্তার একটা দিশা। একটা এমন কিছু, যা পুরনো মনটাকে আবার নতুন করে গড়বে।

মনে আছে, উৎপল দত্তর নাটক ও দর্শন নিয়ে একটা কাজ শুরু করি ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র পরপরই। উৎপলদা, শুটিংয়ের কাজে বোম্বে চলে যাওয়ায়, তা স্থগিত রইল। সেই সময় এনএসডিসি, সঙ্গীত নাটক অকাদেমি, আইসিসিআর– এরা পরিকল্পনা করে, ভারতের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পীদের নিয়ে পূর্ণ দৈর্ঘের ছবি বানানোর কথা। মূলত প্রামাণ্যচিত্র বা তথ্যচিত্র। যদিও আমি মনে করি, তথ্যচিত্রও আস্ত সিনেমাই। তথ্যচিত্র, কাহিনিচিত্র– এই ভাগাভাগি খুব মোটা দাগের। তথ্যচিত্রের পরতে পরতে থাকে কাহিনি।

এনএফডিসি ডেকে পাঠায় বোম্বেতে। বলে, আমাদের প্রজেক্ট রয়েছে। প্রথম কাজটা করতে হবে আপনাকে। বিভিন্ন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শিল্পীদের একটা লিস্ট আমার হাতে ধরানো হয়। আমি এক নজরে দেখে বললাম, ‘‘সব কিছুর শুরুয়াত তো ‘বিসমিল্লা’ দিয়েই হয়। আমি বিসমিল্লা দিয়েই শুরু করি?’’ বোর্ড মেম্বাররা এক কথায় রাজি! বলেছিলাম, ‘শুধু বিসমিল্লা ও তাঁর সংগীত নয়, থাকবে বেনারসও। এইরকম দৈব রসায়ন আর কী হতে পারে– বিসমিল্লা ও বেনারস!

এক পরিচিত সংগীতপ্রেমী ছেলে, তাঁর যাতায়াত ছিল বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের বাড়িতে। তিনি বললেন, ‘গৌতমদা (Goutam Ghose) চলে আসুন, আমি কথা বলে রেখেছি। তবে খুব ভালো হয় যদি এমন কাউকে নিয়ে আসেন, যিনি ভালো উর্দু জানেন।’

তখনও আমি উর্দু জানতাম না। পরে একটু একটু পড়তে শিখেছি। আমার এক অসম্ভব সংগীতপ্রেমী বন্ধু ছিল– আয়ান রশিদ খান। আইপিএস অফিসার, কবিতা-শায়েরি লিখতেন, হল্লাবাজ মানুষ। আমার গোলপার্কের বাড়িরই প্রতিবেশী ছিলেন এককালে। রশিদকে বিসমিল্লার কথা বলায়, তিনি তো ভারি উত্তেজিত! উর্দু বলিয়ের সমস্যা চুকে গেল।

‘এনএফডিসি’-র লোকেদের বলেছিলাম, আপনারা আগে গিয়ে ছবিটার ব্যাপারে কথা বলে নিন। তাঁরা বেনারসে গেলেন। কথাও বললেন বিসমিল্লা খাঁ সাহেবের সঙ্গে। কিন্তু কী কাণ্ড! বিসমিল্লা তাঁদের বিদেয় করে দিলেন। বললেন, ‘বয়স হয়ে গেছে, এসব এখন আর পারব না।’ এনএফডিসি-র রবি মালিক সন্তপ্ত গলায় ফোন দুঃসংবাদ দিলেন, ‘উনি রাজি নন।’

তারপরও আমি হাল ছাড়িনি। জানালাম, আমি আর আয়ান রশিদ খান বেনারস যাচ্ছি। দেখি, কী হয়।

কথামতো বেনারসে। বেজিং ও বেনারসই নাকি প্রাচীনতম ‘লিভিং সিটি’। সকাল সকালই উপস্থিত হলাম খোদ ওস্তাদ বিসমিল্লা খাঁয়ের বাড়িতে।

বিসমিল্লা ঘনঘন সিগারেট খেতেন। আয়ান রশিদ খান সেকথা জেনেই একটা বিলিতি সিগারেটের টিন নিয়ে গিয়েছিলেন। শুরুতেই বিসমিল্লার হাতে তা চালান করতেই, খাঁ সাহেব বললে, ‘বা! এ তো ভারি সুন্দর।’ ওই টিনের কৌটোর সিগারেট অফার করলেন আমাদের। বললেন, ‘আগে সিগারেট ধরান, সিগারেট ধরালে দেখবেন গপ্প-আড্ডা জমবে!’

প্রথম দেখছি সেই অদ্ভুত মানুষটাকে। এতদিন স্টেজে দেখেছি, বাজানো শুনেছি, কিন্তু এই প্রথম, এইভাবে সামনাসামনি, খোলামেলা। বিসমিল্লাকে আগেভাগে বলে রাখা হয়েছিল, যে পরিচালক আসছেন তিনি ‘নামকরা’। বিসমিল্লা আমাকে বললেন, ‘আপ তো মশুর ফিল্মমেকার হো! বোলিয়ে ক্যায়া চাহিয়ে? হাম করেঙ্গে!’ বুঝতে পারলাম, সিগারেটেই কিস্তিমাত! জানালাম আমরা, ঠিক কী চাই ওঁর থেকে। কোথায় জন্মেছিলেন, শিক্ষাগ্রহণ কবে– এইসব গতানুগতিক জিনিস নয়। আমরা যেতে চাই গভীরে। তাঁর অনুপ্রেরণা কী, এই বেনারসকে কীভাবে দেখেন, কীভাবে তৈরি করেন রাগসংগীত এবং অবশ্যই তাঁর দর্শন। শুনেটুনে ভারি খুশি হলেন বিসমিল্লা। বললেন, ‘এক কাজ করো, তোমরা বিকেলের দিকে এসো। ১০টা পয়েন্ট লিখে নিয়ে এসো। উর্দুতে।’

আমি আর রশিদ হোটেলে ফিরে গেলাম। বিসমিল্লার কথামতো অনেক চিন্তাভাবনা করে ১০টা পয়েন্ট লিখে নিয়ে গেলাম। পড়ে খুব খুশি হলেন খাঁ সাহেব। রাজি হলেন কাজটা করতে। কিন্তু বললেন, ‘আমি তিনদিন-চারদিনের বেশি সময় দিতে পারব না।’ শুনে আমার তখন মাথায় হাত! ‘৯০ মিনিটের ছবি তিন-চারদিনে হবে কী করে!’ বিসমিল্লা আমার উদ্বিগ্ন দশা দেখে বললেন, ‘ঠিক আছে, তবে মেরেকেটে দিন পাঁচ।’

প্রস্তুতি নিলাম। তখন প্রথম এইচএমআই লাইট বেরিয়েছে। শুটিং ইউনিটও বেশ বড়। আদ্যিকালের এক পুরনো বাড়িতে থাকতেন বিসমিল্লা। সে বাড়িতেই একসময় থাকতেন রহমত খাঁ। দুমরাও রাজবাড়িতে বিসমিল্লার বাবা ছিলেন সংগীতশিল্পী। পরে মামাজির সঙ্গে রাজবাড়ি থেকে চলে আসে দুই ভাই। খাঁ সাহেব বলেছিলেন, এই বাড়ির প্রতি ইটেই সরগম রয়েছে। ভেবেইছিলাম, শুটিং এই বাড়িতেই করব। অবশ্যই কিছুটা বেনারসের ঘাটেও। তার ওপর খাঁ সাহেবের পায়েও খানিক ব্যথার সমস্যা।

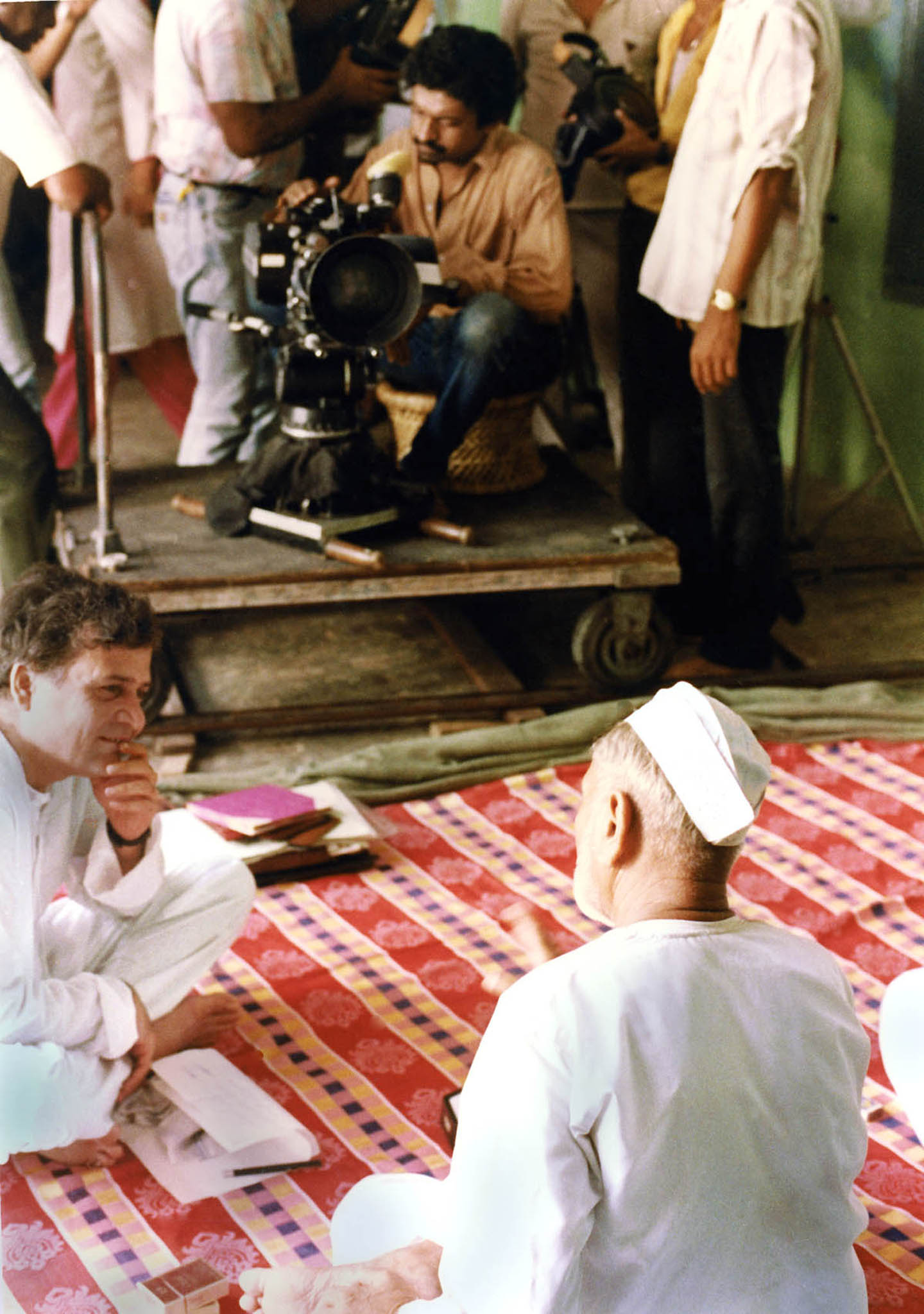

৩৫ বিএল ক্যামেরা। ডাবিংয়ের কোনও ব্যাপার নেই, ডিরেক্ট সাউন্ড। শুরু হল শুটিং!

চিলেকোঠার ঘরে থাকতেন খাঁ সাহেব। নেমে আসতেন সকালবেলায়। আয়ান রশিদের সঙ্গে কথোপকথনে আস্তে আস্তে জানতে পারছি ওঁর সংগীতের কথা, কীভাবে এসে পড়েছিলেন এই সুরের পৃথিবীতে। এবং যা না বললেই নয়– গুরুর প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধা! তুখড় গুরু-শিষ্য পরম্পরা। ক্যামেরার এপারে দাঁড়িয়ে আমি বুঝতে পারছি, একজন সাধক-শিল্পী আস্তে আস্তে মজে উঠছেন। আনন্দ পাচ্ছেন। কথা বলে চলেছেন অনর্গল। বেনারস নিয়ে, সংগীত নিয়ে, নিজের জীবন নিয়ে। মাঝে মাঝে বেনারসের ঘাটেও শুটিং।

এই করতে করতে ১১ দিন! শুটিং শেষ! আমি বললাম, ‘খাঁ সাহেব, আমরা যা চাইছিলাম, তা পেয়ে গিয়েছি। উর্দুতে যে ১০টা বিষয় নিয়ে কথা হওয়ার কথা, সেসব কথার উত্তরও জানতে পেরেছি। এবার আমাদের যেতে হবে।’ খাঁ সাহেব আঁতকে উঠলেন! ‘গ্যারা দিন বাদ চলা যায়েঙ্গে! অউর এক হপ্তা রহ যাইয়ে। মেরা বহত কুছ দেনেকা হ্যায়!’ আমি অবাক। ইউনিট অবাক। এই হচ্ছে শিল্পী, প্রথমে বলেছিলেন তিনদিন-চারদিন, বড়জোর পাঁচ। তারপর শুটিং করতে করতে ১১ দিন পরেও বললেন—– এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছেন!

বেনারস ও উস্তাদ বিসমিল্লা খাঁ কতটা সম্পৃক্ত, তা দেখানোও আমার ছবির একটা উদ্দেশ্য ছিল বটে। বেনারসের নামকরণ নিয়ে নানাজনের নানা মত। সম্ভবত জনপ্রিয় মত হল– বরুণা আর অসির মাঝের যে নগর– তাই বেনারস। খাঁ সাহেবকে যখন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘‘‘বেনারস’ মানে কী?’’ উনি বলেছিলেন, ‘যাঁহা বনতা হ্যায় রস।’ ওঁর সমস্ত অভিব্যক্তিই ছিল এইরকমই সুরকেন্দ্রিক।

খাঁ সাহেব জানিয়েছিলেন বয়সের কারণেই মাংস খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। মোটের ওপর নিরামিষ। খিচুড়ি খান প্রায়শই। শুটিং যখন শেষের দিক তখন একদিন আমি মাংস রান্না করেছিলাম। ততদিনে খাঁ সাহেব আমাকে আদর করে ‘গৌতমবাবা’ বলে ডাকতে শুরু করেছেন। বলেছিলেন, ‘গৌতমবাবা আজ রান্না করেছে যখন খাব।’ সেই মাংস খেয়ে, বলেছিলেন তাঁর অ-অনুকরণীয় ভঙ্গিতে: ‘গোস্ত একদম সুরমে হ্যায়। আপনে সা লাগা দিয়া।’

একসময় ফোটোফ্র্যাড ল্যাম্প জ্বালিয়ে শুট করছিলাম। কালো সুতো দিয়ে আমার এক অ্যাসিস্ট্যান্ট মাঝে মাঝে আলোটা নাড়াত। ক্যামেরা করতে করতে বলে দিতাম, বিসমিল্লার সুরের সঙ্গে সঙ্গে সেই আলো কীভাবে কোনদিকে কখন যাবে। বিসমিল্লা রাগসংগীত শুনিয়েছেন আমাদের– চৈতি, কাজরী, ঠুংরি, ভজন– সব মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করে। আমি একটা সময় বিসমিল্লার বাড়ির উঠোনে নীল আলো তৈরি করলাম এইচএমআই লাইট দিয়ে। উনি বললেন, ‘আরে, এখন তো চাঁদের সময় নয়! চাঁদনি কাঁহাসে আয়া!’ আমি আলোর দিকে আঙুল দেখালাম। উনি সেদিকে তাকিয়ে বললেন, ‘সায়েন্স কা কামাল! সায়েন্স চাঁদনি ভি বনা দেতা হ্যায়!’ কথায় কথায় খাঁ সাহেব বলছেন, ‘সুইচ দিলেই পাখা চলে, আলো জ্বলে। কিন্তু সায়েন্সের একটা রক্ষাকবচ দরকার ছিল। যাঁরা বেসুরো লোক, তাঁরা সুইচ টিপলে যেন আলো না জ্বলে।’ উনি আসলে বলতে চাইলেন, যে, নেগেটিভ লোকের হাতে বিজ্ঞান যেন না পড়ে, আর পড়লে তা ধ্বংসাত্মক!

সেদিন অনুরোধ করেছিলাম, ‘আজ আপনি কেদারা বাজাবেন? উনি বলেছিলেন, ‘চাঁদনি কেদারা’ বাজাবেন; সেই মুড এসে গিয়েছে। হঠাৎ বাজাতে বাজাতে মাথার ওপরের বাল্বটা গেল ফেটে! সমস্ত কাচের টুকরো এসে পড়ল খাঁ সাহেবের গায়ে! আমার স্ত্রী, আয়ান রশিদ– সবাই ছুট্টে গেল ওঁর কাছে। আমিও। ‘খাঁ সাহেব, ঠিক আছেন তো?’ উনি বললেন, ‘দেখা গৌতমবাবা, ও বাল্ব সম-পে ফাটা!’ বাল্ব ফেটেছে, গায়ে কাচ পড়েছে, ভ্রুক্ষেপ নেই– বাল্বটা নাকি ‘সম’-এ ফেটেছে!

শুটিংয়ে আমার স্ত্রী ছিলেন। ছেলেমেয়েরাও খুব ছোট। স্ত্রী যেহেতু আমার সঙ্গেই কাজ করত, বাচ্চাদেরও নিয়ে যেতে হত। আমরা সিকোয়েন্স করছি। সুজিত সরকার রেকর্ডিস্ট ছিলেন। লেপল মাইক সবে বেরিয়েছে, কর্ডলেস নয়, তার লুকিয়ে কাজ। ট্রলির ওপর ক্যামেরা। ট্রলির জন্য একটা বস্তার মধ্যে ছোট ছোট কাঠের টুকরো। ট্রলি পাতার সময় দরকার হত ওগুলো। খাঁ সাহেব সানাইতে যা বাজাবেন, আগে তা গেয়ে নিলেন। এত ভালো গান গাইতে পারতেন, লোকসমক্ষে খুব সামান্যই শোনা গিয়েছে তা, নানা অনুষ্ঠানে, এক-দু’ লাইন। আসলে ‘গায়কি অঙ্গ’ না থাকলে সেই গানের বন্দিশ ইনস্ট্রুমেন্টে আনা যায় না। বাজাতে শুরু করলেন খাঁ সাহেব। আমি ক্যামেরায়। বাজানোর পাশাপাশি খটাস খটাস করে একটা আওয়াজ হচ্ছে! শটটা যদিও দারুণ হয়েছিল! শট শেষে হতেই নীলাঞ্জনা এক চড় মারল গিয়ে ছেলেকে! খাঁ সাহেব চঞ্চল হয়ে বললেন, ‘বেটি, ক্যায়া হুয়া? কিউ মারা বেটি?’ নীলাঞ্জনা জানায় শুটিংয়ের সময় কাঠ দিয়ে ও-ই আওয়াজ করছিল। খাঁ সাহেব বলেছিলেন, বাজানোর সময় তিনি শুনতে পেয়েছেন, কিন্তু শব্দটা একেবারে ঠিকঠাক তালে ছিল!

এসবের পাশাপাশি, ব্যথিত, দুঃখিত খাঁ সাহেবের দেখাও পেয়েছিলাম। দেশে ঐক্যের সুর তখন কাটছে। নানা সাম্প্রদায়িক ঘটনা। ভাগাভাগির হিসেবনিকেশ। ‘আমরা তো একসঙ্গে সুন্দরই আছি’, বারবার করে বলছিলেন তিনি। খানিক পরে বললেন, ‘সুর যদি থাকে, তাহলে মানুষ ভালো হয়। রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের যখন নিয়োগ করা হবে, এমনকী, এই যে আমলা (আয়ান রশিদ খানকে দেখিয়ে) নিয়োগ করা হবে, তার জন্যও একটা বোর্ড থাকবে। প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া যিনি হবেন, তাঁকে কম-সে-কম পাঁচটা রাগ এবং ১০টা তাল জানতে হবে। প্রধানমন্ত্রীকে জানতে হবে তিনটে রাগ, পাঁচটা তাল। অন্যান্য অফিসাররা অন্তত একটা রাগ, তিনটে তাল জানবেন! তাহলেই দেখবে পুরো দেশটা সুরে থাকবে, ভালো থাকবে!’

আরেকটা দুঃখের ঘটনা বলি। খাঁ সাহেব ছোটবেলায় একটু মোটাসোটা ছিলেন। বয়স্কালে রোগা হয়েছিলেন। গোটা শুটিংটাই হচ্ছিল তখনকার রোজকার পোশাকে– সাদা পাজামা, কুর্তা। আমি জানতে চেয়েছিলাম, পুরনো দিনের সাফা, পাগড়ি, শেরওয়ানি পরে কি একটু শুট করা যায়? উনি খুব খুশি হলেন। বললেন, ‘হ্যাঁ, মনে হয় ওগুলো ট্রাঙ্কে রাখা আছে। আর অনেক মেডেল। বরোদা, রামপুরে যখন বাজাতাম, ওই পোশাক পরেই বাজাতাম।’

সকালে পৌঁছেছি শুটিংয়ের জন্য। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ হল, নীচে নামছেন না বিসমিল্লা। ছেলেরা বলল, ‘আজ উনি নীচে নামবেন না।’ ‘কেন, কী হয়েছে?’ উত্তর এল, ‘খুব মনখারাপ, রেগে আছেন।’ পারমিশন নিয়ে, আমি ওঁর ঘরে উঠলাম। ছোট্ট ঘর। প্রচুর বইপত্তর। বাজনা। উনি একটা পুরনো কালো ট্রাঙ্কের সামনে বসে। আমাকে দেখে বললেন, ‘আমার তো নাক কাটা গেল। আপনাকে প্রমিস করেছিলাম, মেডেলগুলো পরে বাজাব! জামাকাপড়গুলো আছে, কিন্তু জানেন, একটাও গোল্ড মেডেল নেই!’ হয়তো আমি না বললে, এই ট্রাঙ্ক খুলতেন বহু পরে। বা খুলতেনই না। মনে আছে, পুরনো পাগড়ি-শেরওয়ানি পরে দুর্দান্ত ভীমপলশ্রী বাজিয়েছিলেন তিনি। এই সূত্রে বলে রাখি, পণ্ডিত রবিশঙ্করের থেকেও বেশি বিক্রি হত খাঁ সাহেবের ক্যাসেট। অনুষ্ঠানে যদি সানাই বাজানোর লোক না ডাকতে পারত অর্থের জন্য, তাহলে বিসমিল্লার ক্যাসেট চালিয়ে দিত। ফলে বিক্রি ছিল প্রচুর। কিন্তু সেই বিক্রির টাকা কোথায় যেত, সে খবরই রাখতেন না! পরিবারে অনেক লোক, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা তো তাঁরই। বেনারসের প্রচুর সংগীতশিল্পী, বিশেষত সারেঙ্গীবাদকদের খাওয়াদাওয়ার জোগান দিতেন বিসমিল্লাই।

এতদিন পর, আরও ভালো করে বুঝতে পারছি, বেনারসে ওই শুটিংয়ের প্রতিটা মুহূর্তই ছিল অসামান্য সুন্দর। ছোট্ট বালাজি মন্দিরে, যেখানে নিয়মিত রেওয়াজ করতেন, সেখানে নিয়ে গিয়ে বিসমিল্লা বলেছিলেন, ‘দ্যাখো, দেখার মতো কিছুই নেই, কিন্তু এই মন্দিরে প্রচুর শক্তি। আমি বাজানোর সময়, রেওয়াজের সময় এমন কিছু জিনিস দেখেছি, যা আমার গুরু বলেছিলেন– কখনও কাউকে বলবে না।’ এইভাবে কথা বলার মধ্যেও আশ্চর্য রহস্য মিশিয়ে দিয়েছিলেন খাঁ সাহেব। আসলে পবিত্রতার সঙ্গে সংগীত সাধনা করতে হয়, এটা বার বারেই দেখাচ্ছিলেন তিনি। বলছিলেন, মিথ্যে কথা বললে সংগীত হবে না। ওঁর গুরু ওঁকে বলেছিলেন– সত্যি কথা বলা প্র্যাকটিস করো। বিসমিল্লা সেসময় থেকেই চেষ্টা করতে আরম্ভ করেছিলেন, সারাদিনে একটাও মিথ্যে কথা না বলতে। কখনও সখনও কান মুলে মিথ্যে বলার জন্য শাস্তিও দিতেন নিজেকে। এই হল তাঁর শিক্ষা।

কিছু কট্টরপন্থী বিসমিল্লাকে বলেছিলেন, সংগীত তো ‘হারাম’– এসব চর্চা করা ভালো নয়। উত্তরে খাঁ সাহেব বলেছিলেন, ‘সকালবেলা যে আজান হয়, দেখবে তার মধ্যে ভৈরবী লুকিয়ে আছে। সবই তো সংগীত, আল্লাকে যে ডাকছ, তার মধ্যেও সংগীত।’ বিসমিল্লা পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ পড়তেন, তাঁরই সারাদিনের সাধনায় অসংখ্য রাধাকৃষ্ণর বিরহের সুর। আজকের সাম্প্রদায়িক চোখ দিয়ে বিসমিল্লাকে বোঝা যাবে না। আমি দেখেছি, রাধার বিরহের বাজনা বাজাতে বাজাতে খাঁ সাহেবের চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

খুব আনন্দ করে নির্মাণ করেছিলাম এই চলচ্চিত্র। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে স্পেশাল স্ক্রিনিং হয়েছিল প্রথম। নন্দনেও একটা স্ক্রিনিং অর্গানাইজ করা হয়েছিল। খাঁ সাহেবকেও আনা হয়েছিল। ছিলেন সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিনহা– কে নয়! কলকাতার মিউজিশিয়ানদেরও ঢল নেমেছিল! এসেছিলেন তাবড় তাবড় সাহিত্যিকও। একেবারে চাঁদের হাট! ব্যালকনিতে সত্যজিৎ রায়ের পাশের সিট ছিল খাঁ সাহেবের জন্য বরাদ্দ। খাঁ সাহেব প্রথমে স্টেজে বক্তব্য রাখলেন, তারপর পাশে এসে বসলেন মানিকদার। সত্যজিৎ বলেছিলেন, ‘‘খাঁ সাহেব, খুব ভালো লাগল আপনার বক্তব্য। আমাকে মনে আছে? আপনি আমার ছবি ‘জলসাঘর’-এ বাজিয়েছিলেন।’’ খাঁ সাহেব বললেন, ‘তাই নাকি!’ ‘বিলায়েত খাঁ সাহেব আপনাকে নিয়ে এসেছিলেন, উনিই তো সেই ছবির মিউজিক ডিরেক্টর।’ খাঁ সাহেব চমকে বললেন, ‘আরেব্বাবা! আপ ওহি সত্যজিৎ রায়! আপনি তো দারুণ নামী লোক এবং দেখতেও কত লম্বা লোক!’ মানিকদা এই শুনে ওঁকে জড়িয়ে ধরেছিলেন বিসমিল্লাকে। পরে মানিকদা বলেছিলেন, ‘‘জলসাঘরের সময় চুপচাপ বাজিয়ে চলে গিয়েছিলেন, এইরকম যে বলতে পারেন, এ তো ভাবাই যায় না! এটা জানো তো গভীর ‘নেটিভ উইশডম’ ছাড়া হয় না।’’

ছবিটা ৩৫ মিলিমিটারে তোলা। ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ চমৎকার রোস্টেরেশন করছে সেই ছবির। এখনকার প্রজন্ম এই ছবি দেখেনি। নতুন করে রিলিজ করব। এই দুঃসময়ে বিসমিল্লার কথাগুলো আরও প্রাসঙ্গিক। আজকের মানুষকে তা উপলব্ধি করতে হবে আরও বেশি করে।

বিসমিল্লা শুধুই সংগীতজ্ঞ নন। একজন দার্শনিক, অত্যন্ত আন্তরিক একজন মাটির মানুষ। সাম্প্রদায়িকতার এই বিষ-বিষণ্ণ আবহে, তাঁর কথাগুলো মনে পড়ে খুবই। ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র পর, নিজেকে যে খুঁজছিলাম, সেই খোঁজার পথ খুলে গিয়েছিল বিসমিল্লাকে স্পর্শ করেই। সেই স্পর্শে কিছুটা বেনারস ছিল তো বটেই।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved