শুরু হল নতুন কলাম ‘বাতাসিয়া লুপ’। হাওয়া-বাতাস নিয়েই লেখার সিরিজ। হাওয়া, যা আমাদের স্পর্শ করে যাচ্ছে। ফলে যেখানে যেখানে হাওয়া, এই কলাম সে হাওয়ার পিছু পিছু যাবে। সেই হাওয়াকে চিনবে, জানবে, বুঝবে। বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা কিংবা শত্রুবন্ধুতা– কিছু একটা পাকাবে। আপাতত, হাওয়া দিচ্ছে গড়ের মাঠে। চাইলে আসুন। হাওয়া, স্পর্শ করুন।

প্রচ্ছদের ছবি: দীপঙ্কর ভৌমিক

১.

পকেটে কিচ্ছু নেই, তবুও মাঠ আছে একখানা। ‘পকেট গড়ের মাঠ’, কতবারই তো বলি আলগোছে। ভাবি ফাঁকা, কিন্তু মন দিয়ে ভেবে দেখিনি কোনও দিনই– পকেটই আস্ত একখানা মাঠ! তাহলে হয়তো এত হা-হুতাশ করতে হত না। মনে হত, আছে, আছে, বহু কিছু আছে। পকেট থেকে বের করে দেখতাম ঘোড়া। সাদা, কালো, সাদা-কালো, বাদামি-সাদা। অপেক্ষা করছে সুনীল দাসের। ঘাস চিবোচ্ছে। সুনীল দাস যেতেন ৭টায়। আড়চোখে সূর্য ময়দানে তাকালেই। থাকতেন বেলা ১০টা পর্যন্ত। তখন যৌবনকাল, কলেজ পড়ুয়া। তখনও তিনি ঘোড়াবিখ্যাত হননি।

বাচ্চাকাচ্চাদের ছবি আঁকতেন। সকাল সকাল ছাগল-ভেড়া চরাতে যেতেন কেউ কেউ। যা পাচ্ছেন তাই খপ! দৃশ্যের পুকুরে অনুভবের অগুনতি ছিপ। স্নেহ-হিংসা-অন্যমনস্কতার কাটাকুটি। প্রায় ৩ ঘণ্টা পেনসিলকে জব্দ করে, নানা ছবির ব্যাকরণ চর্চা। হাওয়া বলত, ব্যাকরণ বদলাও। তখন সেই আর্ট কলেজের দিনে, কী করতেন সুনীল দাস? কথা বলতেন ঘোড়ার সঙ্গে? ময়দানে পডকাস্ট হত, ঘোড়ার একান্ত সাক্ষাৎকার? ছুঁয়ে দেখতেন ঘোড়ার শরীর? হাওয়ায় খুলে রাখতেন নিজের বুকের তৃতীয় বোতাম? ছবির কাগজ উড়ে গিয়েছে কখনও বেখেয়ালে? দৌড়েছেন আনতে সেই ডানাওয়ালা কাগজ? খোলা উদাত্ত মাঠে ঘোড়ার মতোই টগবগিয়ে? শিল্পীপক্ষীরাজ?

জীবনানন্দ লিখেছিলেন, ‘আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়;’– ময়দানের আশপাশ জুড়ে সেই অস্থায়ী আস্তাবল অনেক সময়ই দ্বিতীয় হুগলি সেতুর তলায়। বর্ণহীন, অপরিষ্কার এক খোপর করে নেওয়া। বহু রুগণ, নিস্তেজ ঘোড়া ও ঘোড়ার আরও নিস্তেজ মালিক আমি দেখেছি। ঘোড়াদের ভিড়ে খচ্চরও মিশে আছে নিশ্চিত। অনেক রাত্রে, যখন ময়দানের পাশে, রেড রোড ধরে উঠছি দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে, তখন ব্রিজের লৌহরেলিংয়ে, হুবহু বালিশ মাথায় মানুষের মতোই ঘুমতে দেখেছি এক সাদা ঘোড়াকে। বলতে ইচ্ছে করছিল, তবুও বলিনি, ‘এই ঘোড়া, ময়দান যাবে?’

আমাদের রাহুলদা, রাহুল পুরকায়স্থরও নিজস্ব ময়দান-দর্শন ছিল। সেখানেও ছিল এই ঘোড়া ও মালিকের কথা। সুলেমান নামে সেই ঘোড়ার গাড়ির মালিকের থেকে পাশা খেলা শিখেছিল রাহুলদা অ্যান্ড কোং। শতরঞ্জ রাখা থাকত ঘোড়ার গাড়ির গদির নিচে। সুলেমানের অশ্বদু’টির নাম ছিল ‘রাজা’ ও ‘রানি’। পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, এইসব কাণ্ডকারখানা দেখেই ঘোড়াদু’টির নাম বদলে দিতে বলেছিলেন ‘মুমতাজ’ ও ‘শাজাহান’। দিয়েছিলেন ১০০ টাকা। ঘোড়াদের ‘স্পেশাল’ খাওয়ানোর জন্য। আমাদের কোনও অসুখ নেই। কোনও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায় নেই। রাহুলদাও চলে গেল ময়দান ছেড়ে।

কলকাতা কবে দেখেছিল প্রথমবারের মতো পোর্ট্রেট আঁকার প্রকাশ্য বিজ্ঞাপন? আজ্ঞে, এই ময়দানেই। ‘আপনার ছবি আঁকান পাঁচ মিনিটে দু-টাকার বিনিময়ে’। গাছে পোস্টার সেঁটেছিলেন শুভাপ্রসন্ন। ময়দানের মুক্তমেলায়। ওই ’৬৭-’৬৮ সালেই। কবি তুষার রায় ছিলেন সেই মেলার প্রকৃত ‘হিরো’। গাছের গুঁড়িতে নানা পোস্টার সেঁটে তরুণ কবিদের জড়ো করে গান-কবিতার আসর বসত সেখানে। ‘এখানে কবিতা পেলে গাছে গাছে কবিতা টাঙাব’? আসতেন বহু নামজাদা কবি-গায়করা। মুক্তমেলা মানে সকলের জন্য মুক্ত একখানা মেলা। সকলেই অতিথি, সকলেই উদ্যোক্তা– ‘আমরা সবাই রাজা’ গোছের। এই মেলায় পোর্ট্রেট এঁকে ভালোই টু-পাইস হচ্ছিল যুবক শুভাপ্রসন্নর, কিন্তু থেমেও গেল সেই আয়। কেন? শিল্পী লিখছেন, ‘তারপর একদিন বসেছি যথারীতি। লোকজনের ভিড় হতে শুরু করল। আমি একটা কি দুটো কাজ করেছি মাত্র হঠাৎই বিকট শব্দে একটা বোমা ফাটল। সব লোক ছুটতে শুরু করল। আমি ব্যাগ গুটিয়ে কাগজ, বোর্ড আর কোনওরকমে ঝুলি নিয়ে দে দৌড়! চটি হারিয়ে গেল।’ দস্তুরমতো নকশাল আমল, ময়দান ও একটি বোমা! ছত্রখান লোকজন।

সেই কবে কোন নকশাল আমলে, দৌড়তে গিয়ে জুতো হারিয়েছিলেন শুভাপ্রসন্ন, হয়তো আরও কেউ কেউ। তবু এখনও ময়দানের মাঠে, একপাটি জুতো পড়ে থাকে ঠিক। কী বলব একে? ইতিহাসের উত্তরাধিকার? পুনরাবৃত্তি? কার জুতো? প্রেমিক-প্রেমিকা? মাতাল? ভণ্ড? গাঁজাখোর? কাগজকুড়োনী? কিংবা পথশিশু-পথমধ্যবয়স্ক-পথবয়স্কদের? জুতো ছাড়া যে দূরান্তে যাওয়া যায়, মন তো সে প্রমাণ কবেই দিয়েছে। কিন্তু শরীর কি জুতোহীন আস্তানায় ফেরে? কখনও দেখি, আপন চটি দুমড়ে দিয়ে ধপ করে বসে পড়া দু’-চাট্টে লোক। কোথায়ই বা যাবে, যেখানেই যাবে রোদের সঙ্গে কুস্তি। কিন্তু ময়দান মানেই সারাদিন রিনরিন ছায়া, হাওয়া বিলি কাটে চুলে, শিস কামড়ে সময়ের কাঁধ ধরে ঝুলে পড়া যায় খানিক। এই হাওয়াভাসানেই তো নিশিদিন ভরসা রাখা যায়। আকাশের দিকে তাকালেই দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘ধোঁয়ার রিং হয়ে উড়তে উড়তে চলেছে আকাশ’ মনে পড়ে। ঘাসে শুয়ে মনে হয়, সরোজিনী শুয়ে আছে আশপাশেই কোথাও! হয়তো এখানেই মানুষের ক্রমমুক্তি! ছেলেবেলার রূপকথার গল্পে পড়েছিলাম, ‘রানী পূর্বে দাঁড়াইলেন, বাতাস আগুন। রানী পশ্চিমে দাঁড়াইলেন, বাতাস দ্বিগুণ।’ পরে দেখলাম, রানী ময়দানে, ভিক্টোরিয়ায়।

এই পরীনগরীর মাঠে এদিক-সেদিক চোখ রাখলেই পরাঙ্মুখ প্রেমিকা, পরাকৃত পরস্ত্রী এবং পরচর্চা। পরিশ্রান্ত ঘুম। চোখের ওপর নগ্ন নির্জন হাতের অন্ধকার। মাথার তলায় ঘাসের চাদর, কিংবা কালি থ্যাঁতলানো, সেফটিপিন ব্যাগ। ওই যে যুবক-যুবতী– হয়তো সদ্য কলেজ-পা, সম্ভবত ট্রেন ধরে এসেছে ও ফিরে যাবে দ্রুত, কলকাতার ঘাসও তাকে ভয় দেখাচ্ছে। কেউ এসে বলবে না তো কিছু? মাথার ওপর সূর্য নয়, ময়দানব। ছাদে উঠলে মেঘে থুতু ফেলা যায়, এমন বিল্ডিং। যুবক সেই প্রথম, যুবতীর চোখের এতদূর ওঠানামা দেখে। ও আবিষ্কার করে, ডিমের সাদার মতো চোখে শুধু অক্ষিগোলকটুকুই নেই, আছে একটি অন্ধকার নক্ষত্রও– কালো তিল। যুবক সেই উচ্চতাকে নিশ্চয়ই ধন্যবাদ জানায় মনে মনে। এর পাশাপাশি, মতি নন্দীর ‘এক ধরনের অসুখ’ গল্পের কথাও মনে পড়ে। দয়ানন্দ ‘পাত্রী চাই’-এর বিজ্ঞাপন দেখে ডেকে পাঠিয়েছে একটি অল্পবয়স্ক দরিদ্র মেয়েকে, এই ময়দানেই। মেয়েটি হাজির হয়েছে। নিজেকে খানিক উজ্জ্বল দেখাতেই হয়তো বাড়তি সেজেছিল মেয়েটি। দয়ানন্দ আগেই এসেছে ময়দানে। এক অনর্গল কথা বলা সেলসম্যানের পাল্লায় পড়েছে। এদিকে মেয়েটি এসে দাঁড়িয়ে। কুণ্ঠায় দয়ানন্দ, মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে উঠতে পারছে না। এদিকে সেলসম্যান মেয়েটির দিকে চোখ তাক করে বলছে, ‘এসব হল পার্টিশনের ফল। আগে কিন্তু এসব দেখিনি। সেই ফর্টিএইট থেকে তো ময়দানে যাতায়াত করছি। ময়দানে আর ভদ্রলোকদের আসার উপায় নেই।’ সেলসম্যানের এই বিশেষ তাকানো, মেয়েটিকে ‘খারাপ মেয়ে’ হিসেবে সন্দেহ করা, এমনকী, শিস দেওয়া– শেষমেশ দয়ানন্দ আর মেয়েটিকে কোনও নতুন জীবনের দিকে নিয়ে যায় না। ময়দান বিষণ্ণ হয়ে আসে। দয়ানন্দর মাথা নুইয়ে পড়ে ঘাসে। কিংবা ঘাসের গভীরে আরও কোনও ঘাসে।

ময়দানে মাঝে মধ্যে, চড়ুইভাতি। বেঁটেখাটো তাঁবু বানিয়ে। গাড়ির পিছনে স্টোভে রান্না। ডানদিকের জলায় জামাকাপড় কেচে দু’গাছের দড়ির মাঝে তখন শুকোচ্ছে খিদে। ঘুরে যাচ্ছে জোয়ান কিংবা বুড়ো চা-বিক্রেতা। গুঁড়ো গুঁড়ো বাংলা। চায়ে মশলা চাইলে দেয়। লেবুর বিচি সাঁতরায় চায়ের কাপে। কতবার যে মুখে পড়ে, আর থু থু করে ফেলে দিতে হয়। তবু, ময়দানে কোনও দিন লেবুগাছ হল না। মলিন বরফ তুবড়ে লেবু জল, সোডাজল, ফটাসজল। বর্ষায় ঘাসেরা সামান্য মাথাউঁচু। কখনও পাগলা ঘোড়া ছুটেছে। ছেঁড়া ছেঁড়া ফুটবল, ক্রিকেট, এমনকী, হকিও। ঘাসে বসলে মাঝেমধ্যে পাশ দিয়ে বল চলে যায়। পুরনো খেলার কথা মনে পড়ে। ঝাঁকা মাথায় ফল আসে। কালো দাঁতের ফলবিক্রেতার কাছ থেকে সাদা ধপধপে নাসপাতি। হিন্দি খবরের কাগজের চৌকো পাতায় চালান করে দেওয়ার আগে যে জিজ্ঞেস করে, ‘নুন-মশলা?’

পকেট ঝাড়ি। আর কিছু বেরবে না? এত হাওয়া, তবু, এটুকুতেই শেষ হয়ে যাবে মাঠ? দূরবিনের মতো চোখ লাগিয়ে দেখতে হবে? দেখতে দেখতে বেরিয়ে পড়ে ট্রামলাইন। কিন্তু আসবে কি সেই মন্থরতা? ভাস্কর চক্কোতিকে যেভাবে পরখ করেছিল, পরখ করে দেখবে আমাকেও? খিদিরপুরগামী ট্রামলাইনের ওপরেও কলকাতা পুলিশের ব্যারিকেড। কেউ ট্রামের পক্ষে নয়? কেউ? এ কলকাতা এখন কি জীবনানন্দেরও পক্ষে? বুদ্ধদেব বসু গড়িয়াহাটের ঘাসের কথা লিখেছিলেন, যে ঘাসের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে বয়ে গিয়েছিল এই শহুরে নদীর ইঞ্জিন। ঘাস? গড়িয়াহাটে? কোথায়? ক্যাফেগঞ্জে ঘাস দেখতে পাই না তো আর। ঘাসের ভিতর ঘাস হ’য়ে জন্মানোর মন কোনও তরুণ কবির কি তৈরি হবে আজ?

ফিরে আসি ময়দানে। ট্রামলাইন ধরে খানিক হেঁটে চলে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে, তরুণ ফোটোগ্রাফার। ভিক্টোরিয়ার পরি নয়, ময়দানের গাছ নয়, ছোট রঙিন পোকা নয়, বাদামি-সাদা ঘোড়া নয়– সে যুগলশিকারি। অযুত-নিযুত যুগল রোজ। এই ময়দানে। গাছেদের প্রাচীন শীতাতপে। ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো খরখরে বিনয়হীন বালক, হাফপ্যান্ট, গাছের ডাল দিয়ে টায়ার তাড়ায়। ফিরে যাও, চাকা। দুম করে চেয়ে বসে দু’-পাঁচ-দশ। ওকে আগেও দেখেছি। রবীন্দ্র সদন ফুটব্রিজের গায়ে। এক মাঝবয়স্কা, হয়তো মা; সঙ্গে অল্পবয়সি এক মেয়ে, আর ও। তাস খেলছিল। ছেলেটা আদুর গায়ে। খেলতে খেলতে দেখেছিলাম, মশকরা করে ছোকরার বুক টিপে দিল মেয়েটা। পাত্তাও দিল না। রূপকথার নয়, তাসের রাজা-রানীতে ডুবেছিল তারা অনেক বেশি। মাথার ওপর অনন্ত নক্ষত্রবীথি নয়, ফুটব্রিজের বাহারি বিজ্ঞাপন ও রাস্তার গায়ে সাঁটা মকটেল আলো।

খাস ময়দান থেকে হিজড়েরা আরেকটু দূরে, সিগনালে। বর্ষায় আধা উপড়ে পড়া গাছের মতো ঝুঁকে ট্যাক্সিতে, প্রাইভেট গাড়ির জানলায়। টাকা পেলে খুশি হয়ে উত্তর কলকাতার গলির মতো কোমর বাঁকিয়ে ফেরে। পুজোর সময়, বোনাস চায়। চোখ টাটিয়ে বলে, ‘শাড়ি দেবে না একখানা?’ ময়দানের গা দিয়ে গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাওয়া আখের রস বিক্রেতার কাছ থেকে আখের রস নয়, একবার আখ চাইতে দেখেছিলাম এক হিজড়েকে। দাঁতে ছিঁড়ে কামড়ে থু থু করে ফেলছিল ময়দানে। সেই থুক্কারে কোনও হিংস্রতা ছিল না! ছিল বাল্যমন, বাল্যআনমন।

রাতে প্রেস ক্লাবের পাশ দিয়ে, যে রাস্তা চলে যাচ্ছে খিদিরপুরের দিকে, বাঁহাতে প্রান্তর। সন্ধ্যার অন্ধগাছ। তার তলায়, মাঝে মাঝে পরিকল্পিত আলো পড়ে যানবাহনের। রঙিন, উজ্জ্বল ঠোঁট, হাতের আঙুল, জামার জরি। গাছের পিছন থেকে এসে, মিলিয়ে যায় গাছের মধ্যেই। বাকলটুকু বেচতে এসেছে নিজের। ছাপ্পামারা একই জায়গায় নয়। একদিন এ-গাছ, আরেক দিন ওই। প্রতি গাছের পাতায় বদলে বদলে জীবন। এই সেই ময়দান ছোঁয়া রাস্তা, যেখানে নারী ও অর্ধনারী পাশাপাশি ও ধারাবাহিক। কলকাতার আর কোথাও, এরকম অর্ধেক আকাশ দেখা যায়?

ময়দানের ঘাসে বসলে বোঝা যায়, কতজনের কত সম্পত্তি হারিয়ে গিয়েছে। তত ডায়েরি ময়দান থানায় হয়নি জিনিস হারানোর। উল্কার শরীরের মতো– হালকা, ভাঙা, চিনেবাদামের খোলা। ঠোঙা উড়তে উড়তে মেঘের মতোই দূরে কোথাও, দূরে, দূরে। কিছু কিছু মেঘ অবশ্য মানিকবাবুর। এছাড়া পাথরহীন আংটি। ভেজা হাতচিঠি। ব্রেকিং নিউজে ভরা বাসি খবরের কাগজ। উল্টোনো চায়ের কাপে ভারী নুড়ি, তুললেই বন্দি পিঁপড়ে মুক্তি পায়, কামড়ায় না। বারুদ পুড়ে যাওয়া দেশলাই কাঠি। তার বাকি কাঠ বেঁচে থেকে কী করবে? বারুদ তো পুড়েছে, আকাশে-বাতাসে মিশেছে। কাঠ? বেছে নেবে মাটি। শ্মশান আর কবরখানা এত কাছাকাছি মাঠে বসে দেশলাই হাতে নিয়ে টের পাওয়া যায়।

সন্ধে নামতেই বেশ্যাদের ফুটনোট নেওয়া রঙিন দালাল ঘুরে যাবে ঠোঁটে সিগারেট নিয়ে। খানিক পর রিটায়ার্ড বেশ্যারাও। প্রথমে সরাসরি যৌনতার কথা। রাজি না-হলে, হাফ পয়সায় কানগরম গল্প। যৌনমগ্ন হলে কপালে আগুন ধরে যাবে। কিন্তু তাতেও রাজি না-হলে, কাঠঠোকরার মতো ছুঁচলো খিস্তি করতে করতে মানবজমিনে পা ঠুকে ঠুকে বিদায়। তারপরে আসবে পুলিশ। বার দুই ওঠার তলব। তারপর জিজ্ঞাসাবাদ। চেকিং-ফেকিংও হতে পারে। পাবলিক জাঁদরেল হলে, এত সব পারে না। শুধু ভয় দেখাবে। খুনখারাপি। ‘জানেন তো? গুলি? দানা?’ না, সরোজ দত্তর নাম ভুলে গেছে নিশ্চয়ই তারা। মনে আছে শুধু গুলি। দু’-একটা ছিনতাই, চাকু-ডাকু-খুনখারাপি।

যাক সেসব, টেনিদার কথায় আসি। গড়ের মাঠে গোরা পেটানো টেনিদা এ মাঠেই কম ফ্যাসাদে পড়েনি সেবার! বেগুনপোড়া গরমে প্যালারাম আর টেনিদা সিন্ধুঘোটকের খপ্পরে পড়েছিল এই গড়েই। সে যতই গঙ্গার ঝিরঝিরে হাওয়া এসে খানিক্ষণ মন জুড়োক তাদের! মুক্তি পেয়ে টেনিদা আবার গড়ের মাঠ গিয়েছিল ‘ঢাউস’ গপ্পখানায়! একখানা ঢাউস ঘুড়ি, যা কিছুতেই উড়ছে না, এই হাওয়া ভরা গড়ের মাঠেও! সে নিয়ে ভারি বিপাকে আমাদের টেনিদা। তারই মধ্যে হাবুল বলে বসেছে, ‘এইটার থিক্যা মনুমেন্ট উড়ান সহজ।’ অবশেষে, গড়ের মাঠের হাওয়া অবশ্য ঢাউস ঘুড়িটাকে নিরাশ করেনি। এমনকী, টেনিদাকেও ঢাউস ঘুড়ি-সহ আউটট্রাম ঘাটের মগডালেও ঝুলিয়েছিল!

মগডালের কথায় মনে পড়ল তারাপদ রায়ের ময়দান যাত্রা। একবার শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ময়দানেই দেখা করার কথা। তারাপদ কাজ করতেন মহাকরণে। অফিস মিটিয়ে আসতে খানিক দেরি। পূর্বনির্ধারিত স্থানে এসে দেখলেন– শক্তি-মীনাক্ষী উপস্থিত। কিন্তু বিন্দুমাত্র দুঃখিত-টুঃখিত হলেন না। গম্ভীর গলায় শুধু বললেন, ‘শক্তি হয়তো মীনাক্ষীকে বলেছে কৃষ্ণচূড়ার তৃতীয় ডালে বসে থাকবে। মীনাক্ষী তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, আমিই বা দু’জনকে কোথায় পাবো, তাই নিয়ে চিন্তা করতেই দেরি হয়ে গেল।’

সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে যদি শরীর আরেকটু এগিয়ে যায়, তবে শহিদ মিনারের তলায় হকারের ‘লাইট অ্যান্ড সাউন্ড’– হিলিগিলিফুস। নিজের মুখে টর্চ মেরে, আলোয় আঙুল বুলিয়ে ছায়া লম্বা করে দেওয়ালে ফেলতেই, এদিক-সেদিক থেকে লোকজন ছুটে আসে। ছেলেছোকরার দলও। ‘সাপ-সাপ, সাপে বর, বরের সাপ, বড় সাপ’ বলে বেতের ঢাকনা খুলে ভিতর থেকে হেলে-জলধরাও নয়, যৌনজীবনের একখানা কড়া ওষুধ বের হয়। ‘হয় বাড়ি ফিরে যান, নয় ফিরে যান! কড়্ক যৌবন!’ কলকাতা দুম করে এই ওষুধ যদি গিলে ফেলে? ফিরে যাবে? যৌবনে?

হাওয়ার পিছুটান নাকি ওধুধের এফেক্ট? ৬ ফুটের বেলুন উড়ল ওই। বানিয়েছেন মিন্টাল সাহেব। দেখতে পাচ্ছেন? ময়দানের ঘাসে দাঁড়িয়ে, আকাশের দিকে তাকাতে হবে। ওই যে ‘আরোগ্য’তে রবীন্দ্রনাথ বলছেন, ‘অলস সময়ধারা বেয়ে’। একটু পিছিয়ে না পড়লে, কী আর করলেন! তবে বুঝতে পারবেন, এই বেলুনটা উড়ছে ১৭৮৫ সালে, জুলাইয়ের ৩০ তারিখ।

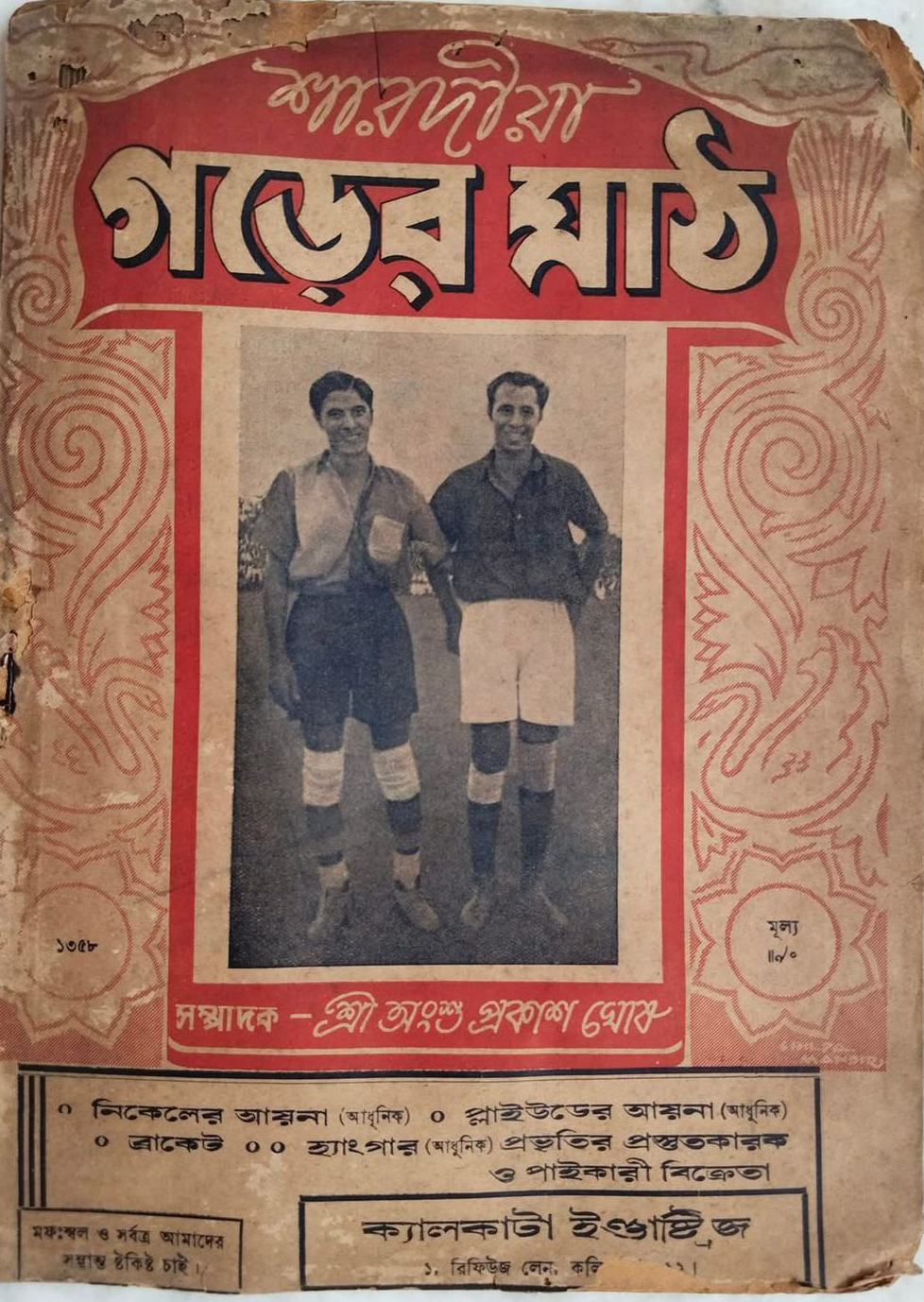

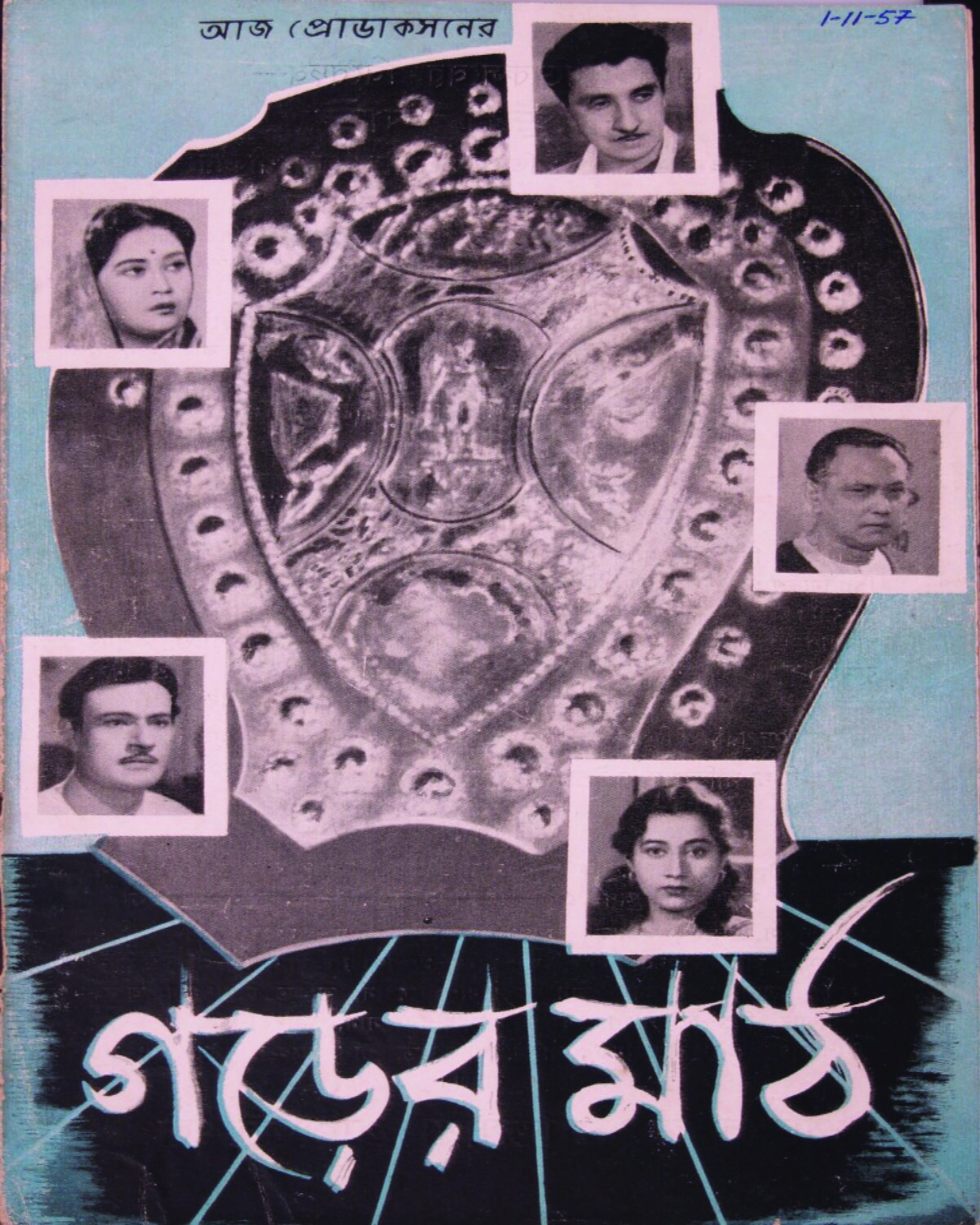

ঠিক ২০০ বছর আগের ময়দানের হাওয়া খেতে আসুন। ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব সে বছরই ময়দানে, একেবারে পাকাপাকি একখানা জায়গা পায়। ঠিক হয় এবার থেকে ক্রিকেট ম্যাচগুলো হবে সেখানেই। এর আগে পর্যন্ত ম্যাচগুলো হত ফোর্ট উইলিয়াম আর গভর্নমেন্ট হাউজের মাঝে। ১৮৬১ সালে পার্সি কার্পেন্টিয়ারের একটি ছবি মেলে, লিথোগ্রাফ, যেখানে ক্রিকেট ম্যাচ চলছে ময়দানেই। খানিক দূরে দেখা যাচ্ছে অক্টারলনি মনুমেন্ট– আজকের শহিদ মিনার। গড়ের মাঠের সঙ্গে খেলার সম্পর্ক সেই কোন কাল থেকে! খেলাধুলোর প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক, যদিও বেরয় ১৯৫০ সাল নাগাদ, নাম ছিল ‘গড়ের মাঠ’! কাকতালীয় বলবেন? ‘গড়ের মাঠ’ নামে খেলার পত্রিকা শুধু নয়, আস্ত একখানা সিনেমাও হয়েছিল ‘আজ প্রোডাকশন’-এর। কাহিনি, সংলাপ, চিত্রনাট্য– নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের। এক কিশোর যার স্কুল ফুটবল ম্যাচ হেরে গিয়েছিল টমসন স্কুলের সঙ্গে। স্কুলকে জেতাতেই কিশোরের ফুটবল খেলা এই গড়ের মাঠে। অতঃপর বদলে যায় কিশোরের জীবন। গল্প গড়ায়।

রূপক সাহার গল্প ‘নদুস্কোপ’। রেড রোডের মাঝামাঝি পেট্রোল খতম, বন্ধ হয়ে গিয়েছে গাড়ি। সওয়ারি স্পোর্টস রিপোর্টার। এদিকে রাত তিনটে! ড্রাইভার পেট্রোল আনতে গিয়েছে যখন তখন গুটিকয় লোক প্রায় ধরে-বেঁধে নিয়ে গিয়েছে রিপোর্টারটিকে। কানে একটা দামড়া হেডফোন লাগিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। ফুটবল মাঠ। ঠাসা কাঠের গ্যালারি। গল্পকার লিখছেন, ‘পুব দিকে, বেশ দূরে একটা গম্বুজ। আবছা আলো সত্ত্বেও যেন মনে হল, অক্টারলনি মনুমেন্ট।’ সেখানে তাকে এনে ফেলার কারণ একটাই, ১৯১১ সালের শিল্ড-জয়ী মোহনবাগান দলের সঙ্গে ১৯৩৪-’৩৮ সালের টানা লিগ চ্যাম্পিয়ন মহমেডান দলের সঙ্গে ম্যাচ দেখানো। ভুল পড়েননি। ঠিকই পড়ছেন। আসলে স্বপ্ন। রাতে ময়দান থেকে আসা হাওয়া লেগে, ঘুমিয়ে একজন স্পোর্টস রিপোর্টার এরকম একটা ম্যাচের অভিজ্ঞতা থেকে টুক করে ঘুরে আসছেন।

আসুন হাওয়ায় হাওয়ায় আবার পিছোই। ১৮৩০ সাল। টগবগে ঘোড়ার কলকাতা। ময়দান। ফাঁকা। ডাহা শূন্য। অক্টারলনি মনুমেন্টখানা পিনকিও-র নাকের মতো উঁচিয়ে। ১৫৭ ফুটের মিনার। আজকের হাইজাম্প দেওয়া কলকাত্তার কাছে কিস্যু না। কিন্তু সেই ১৮২৮ সালে? ‘বার্ন অ্যান্ড কোম্পানি’-র হাত ধরে আকাশখড়ি! উদ্বোধনের দু’বছর পরের, এক শীত রাত্তির। ২৫ ডিসেম্বর। ২২৩ ধাপের সিঁড়ি, এক এক করে পেরিয়ে একেবারে মিনারের মাথায় উঠেছিল কয়েকজন যুবক। কীরকম লাগছিল উঁচু থেকে সেই কলকাতাকে? ক্ষণকাল কি তিষ্ঠ হয়েছিল তারা সেখানে? তারা প্রত্যেকেই ছাত্র– হিন্দু কলেজের। পকেট কি ফাঁকা ছিল? গড়ের মাঠ? উঠেছিল কলকাতা দেখতে? না। বিপ্লবের রং কলকাতার সবথেকে উঁচু জায়গা থেকে তারা প্রাচীন হাওয়ায় ওড়াতে চেয়েছিল। ইংরেজদের পতাকা নামিয়ে পতাকা তুলেছিল তারা– তিনরঙা ফরাসি বিপ্লবের পতাকা! মিনারের তলা দিয়ে আজ যখন ঘুরঘুর করি, মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করি ওই যুবকদের। ঝপ করে রাত নেমে আসে। হাজার বছর ধরে পথ হাঁটার কবি, হয়তো কলকাতায় রাত্রি হেঁটে লিখেছিলেন এই মনুমেন্টের কথাই, বহু আগে, শান্ত ভাষায়– ‘তখন অনেক রাত– তখন তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা/ নির্জনে ঘিরেছে এসে;– মনে হয় কোনোদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব/আর কিছু দেখেছি কি: একরাশ তারা-আর-মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা?’ শীত শীত করে। ৩১টা শিকড়গাঁথা বেঞ্চ সেখানে, কিন্তু কোনটায় বসব, বুঝে উঠতে পারি না। পুরনো এক বাতিস্তম্ভের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। ওপরে বাতি নেই। নীচে জংধরা চৌকো এক পাত্র। জলভরা। পাখিদের জন্য রাখা। তেষ্টা পায় আমারও। ইতিহাস থেকে ঘুরে এলে কি গলা শুকিয়ে যায়? একসময় কলকাতায় রাস্তায় ঘোড়াদের জল খাওয়ার জন্যও তো বড়সড় সাইজের বাঁধানো পাত্র থাকত রাস্তায় রাস্তায়। ঘোড়ায় ফিরলাম যখন সার্কাসে যাই। ময়দানেই। আবার হাওয়া খেয়ে আসি।

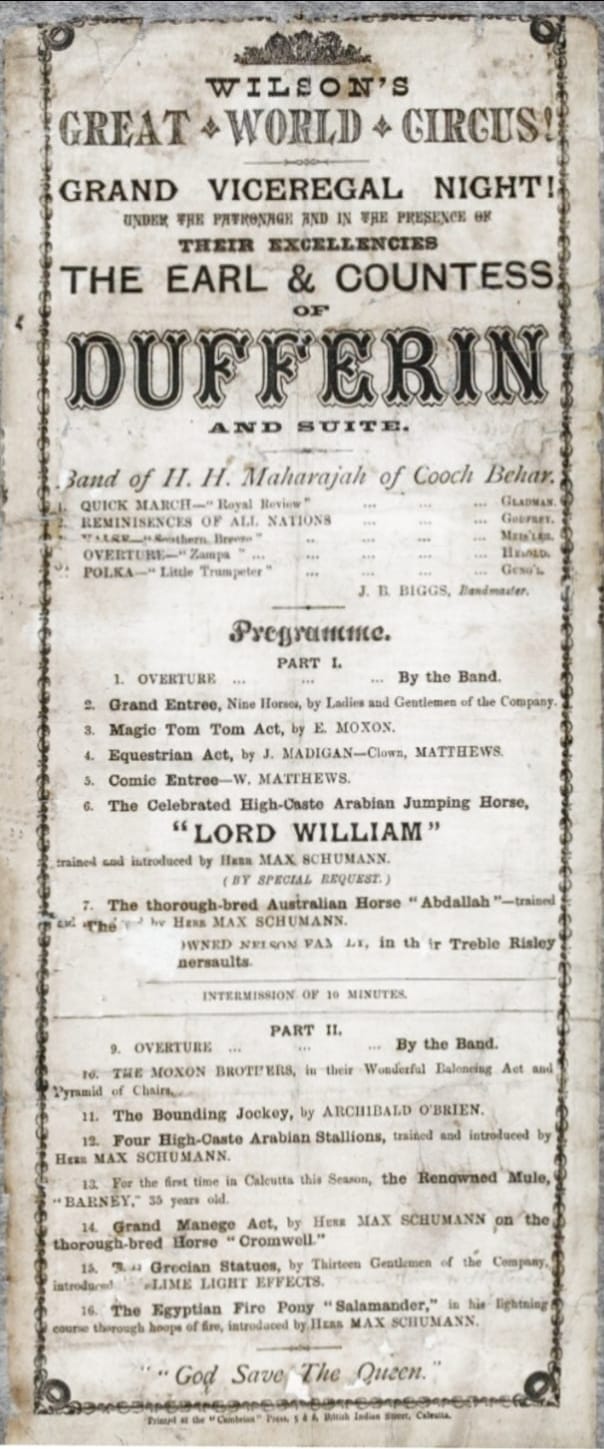

১৮৮২ সাল। নভেম্বরের ১৫ তারিখ। তাঁবু গেঁড়েছে গড়ের মাঠে সার্কাস পার্টি। নাম: ‘উইলসন সার্কাস’। বছর দুই হল আসছে। বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছে এবারও। সার্কাসের মালিক এডউইন মস্কন। সার্কাসের নেশা এমন পেয়ে বসে, যে, বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলেন মাত্র ১৭ বছর বয়সে। তারপর দেশ-বিদেশে ‘ব্যালেন্স’ আর ‘ফুট জাগলিং’ দেখিয়ে বিপুল মান-যশ। তিনখানা জবরদস্ত পেল্লায় ঘোড়া জুটেছিল তাঁর কপালে– লর্ড উইলিয়াম, আবদুল্লা আর ক্রোমওয়েল। ১৩ জন ছেলেমেয়ে, তাঁরাও অনেকেই এই পেশায়।

চিৎপুর থেকে একটা গাড়ি এই সার্কাস দেখতেই গড়ের মাঠের দিকেই গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে। সময় বেলা ৩টে। জনা চার-পাঁচ সেই গাড়িতে। টিকিট কাটা হল মাঠে পৌঁছে। আট আনার টিকিট। একটি ঘোড়া গোল গোল করে ঘুরছে। তা এমন আশ্চর্য কী! কিন্তু আশ্চর্য হল, ঘোড়ার পিঠে এক নারী এক পায়ে দাঁড়িয়ে। সামনে আবার বড় লোহার রিং আসছে। ঘোড়া নিচ দিয়ে গেলেও, সেই নারী রিংয়ের মধ্যে লাফ দিয়ে আবার ভারসাম্য বজায় রেখে স্ব-স্থানে।

অনেকের ভিড়ে, কারা দেখছেন এই সার্কাস, যাঁরা গাড়ি করে এলেন চিৎপুর দিয়ে? শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীম, রাখাল আর হয়তো এক-দু’জন। শ্রীম-কে গড়ের মাঠের সার্কাস দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ‘দেখলে, বিবি কেমন একপায়ে ঘোড়ার উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর বনবন করে দৌড়ুচ্ছে! কত কঠিন, অনেক দিন ধরে অভ্যাস করেছে, তবে তো হয়েছে! একটু অসাবধান হলেই হাত-পা ভেঙে যাবে, আবার মৃত্যুও হতে পারে। সংসার করা ওইরূপ কঠিন। অনেক সাধন-ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে। অধিকাংশ লোক পারে না। সংসার করতে গিয়ে আরও বদ্ধ হয়ে যায়, আরও ডুবে যায়, মৃত্যুযন্ত্রণা হয়! কেউ কেউ, যেমন জনকাদি অনেক তপস্যার বলে সংসার করেছিলেন। তাই সাধন-ভজন খুব দরকার, তা না হলে সংসারে ঠিক থাকা যায় না।’

আজকের গড়ের মাঠে সার্কাস হয় না। সার্কাসের আগে তো চড়ক-গাজনও হত এই ময়দানেই। তবে মাঝেসাঝে কি ম্যাজিক দেখাতে ঢুকে পড়ে না কোনও সীমান্তহীন ম্যাজিশিয়ান? ‘আগন্তুক’-এর উৎপল দত্ত ‘ম্যাজিক’ বলে উঠেছিলেন যে, সে তো ময়দানেরই এক গাছের তলায়! সার্কাস মানে যদি সত্যিই ভারসাম্যের খেলা হয়, তাহলে এই কলকাতার বাস-ট্রাম-মেট্রোতে সে খেলা কি খেলেই চলছে না মানুষ? জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ সালের লীলা মজুমদার-সত্যজিৎ রায়ের সম্পাদিত ‘সন্দেশ’ পত্রিকার প্রচ্ছদের ছোট্ট কমিকস এঁকেছিলেন সত্যজিৎ। ছ’টা ছবি দিয়ে। এক ধোপদুরস্ত বাঙালি বাবু, ধুতি-পাঞ্জাবি পরে অপেক্ষা করছেন বাসের জন্য। বাস ভর্তি। ফলে তাঁকে ঝুলে, প্রায় উড়ে উড়ে গন্তব্যে আসতে হল। দেখা গেল তাঁর গন্তব্য ‘ভারত সার্কাস’। তবে তিনি দর্শক নন। সার্কাসের দক্ষ ট্রাপিজ শিল্পী। কলকাতার বাস তাঁকে দিয়ে একরকমের রিহার্সাল করিয়ে নিয়েছে।

‘ফটিকচাঁদ’ মনে আছে? ফটিককে পেয়ে বসেছিল হারুন। হারুন কে? এক আধভোলা পাগলাটে জাদুকর। ফটিক যখন হারুনকে জিজ্ঞেস করেছিল, ‘তুমি কলকাতায় থাকো?’ উত্তর এসেছিল, ‘শহীদ মিনারের নীচে ঘাসের ওপর একফালি জায়গা, ব্যস্!’ আজ মিনারের জায়গাটা ঘেরা। বাইরেও আরেক পাক ঘেরা। গাছতলা বাঁধানো। হরেক পেশার লোক ঘুরঘুর করছে। ভুট্টাওয়ালা, মুডি়মাখা, লেবু-চা, কান পরিষ্কারের লোক। কখনও সখনও ফিসফাস করে, ‘ক্যামেরা লাগবে? দারুণ ক্যামেরা, অর্ধেকে হয়ে যাবে, মডেলটা গুগল করে দেখে নিন কত দাম!’ বুঝতেই পারি, চুরি কিংবা কুড়িয়ে পাওয়া। পাশেই বাসস্ট্যান্ড– জিনিসপত্র হারানোর এবং গাপ করার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এলাকা। সত্যজিৎ কীরকমভাবে দেখেছেন এই শহিদ মিনার ময়দানের ভিড়কে? ‘মিনারের চুড়োয় যদি উঠতে পারতিস তা হলে দেখতিস, এই ভিড়টার মধ্যে একটা নকশা আছে। দেখতিস ভিড়ের মাঝে মাঝে গোল চক্করের মতো ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকটার প্রত্যেকটাতে একটা কিছু ঘটছে, আর সেইটে দেখবার জন্য গোল হয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে।’ শহিদ মিনার ময়দানে দাঁড়িয়ে, নিজেকে পাখির মতো আকাশে তুলে দিলে, হয়তো উপর থেকে এমনটাই দেখাবে। এখনও।

কী কী বিক্রি হচ্ছে এই ময়দানে? ‘ফটিকচাঁদ’ ধরে তালিকা করলে দাঁড়ায়– দাঁতের মাজন, দাদের মলম, বাতের ওষুধ, চোখের ওষুধ, অজানা-অচেনা শিকড়-বাকড়, ভবিষ্যৎ বাতলে দেওয়া টিয়াপাখি, গোলাপি সাবানবিক্রেতা, দড়ির ওপর ব্যালেন্সের খেলা। এবং এর পাশাপাশি ‘যদি ভাবো কিনছ আমায় ভুল ভেবেছ’ গোছের এক শিল্পী। সে শিল্পপ্রদর্শনের স্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে এই এলাকাকে। অথচ তার পোশাকে মলিন, শরীরে দারিদ্রসংকেত। সে লাল-কালো-সাদা খড়ি দিয়ে নানা দেবদেবীর অপূর্ব ছবি আঁকছে। লোকে পয়সা ফেলছে ছুড়ে। কিন্তু শিল্পীর তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই।

বিমল রায় ‘দো বিঘা জমিন’ (১৯৫৩)-এ যখন কিশোর কানহাইয়ার মুখ দিয়ে বলাচ্ছেন, বাবু, অব তো অউর চলা নেহি যাতা, থোড়ি দের ইঁয়াহা বৈঠ কর দম লেলে?’ তখন দেখা যায়, পিছনেই অক্টারলোনি মনুমেন্ট। খোলা ময়দানে ব্যস্তসমস্ত লোক হেঁটে যাচ্ছে। ফুটপাথে এক ছেলেবেলাহীন খরখরে বালক জুতো পালিশ করছে। অনেক রাতে, এই ময়দানের এক স্তম্ভের তলা থেকে তাদের গ্রাম থেকে আনা টাকাপয়সার পুঁটলিখানা চুরি হয়ে যায়! কলকাতার সঙ্গে আস্তে আস্তে পরিচয় হতে থাকে। যে কলকাতা চিমটি কাটে, খামচায়, স্নেহহীন, অনুর্বর। পরে, সর্বস্বহারা কানহাইয়া এই ময়দান থেকেই পায় রেসের মাঠে রোজগারের দু’নম্বরি উপায়!

সত্যজিৎ রায়ের ‘পরশপাথর’। নলিনী সরকার স্ট্রিটের সোনাপট্টিতে মাল বেচে একগোছা টাকা নিয়ে সদ্য বড়লোক হওয়া তুলসী চক্রবর্তী ট্যাক্সিতে জাঁকিয়ে বসেন। দু’ধারে পর্দাওয়ালা ট্যাক্সি, রৌদ্রনিরোধক। ড্রাইভার জিজ্ঞেস করে, ‘কোথায় যাবেন বাবু?’ তুলসী চক্রবর্তী উত্তর দেন, ‘আগে একটু একটু হাওয়া খাব সর্দারজি, আজকের দিনটা বড় ভালো।’ নলিনী সরকার স্ট্রিটের ঘিঞ্জি পরিবহ ছাড়িয়ে দেখতে পাই, ট্যাক্সি রাজভবন পেরিয়ে ময়দানের রাস্তায় ঘুরপাক খাচ্ছে। হু হু হাওয়ায় ক্রমে লোভ বাড়ছে তুলসী চক্রবর্তীর। হাওয়া এসে ঝিমুনি, আর ঝিমুনির মধ্যে চকচকে ভবিষ্যতের মায়া।

শুধু সত্যজিৎ নন, শহিদ মিনারের তলায় কী কী পেশার লোক ঘুরে বেড়ায়, তার আরেকরকম আন্দাজ দিয়েছিলেন অমিতাভ চৌধুরী। জানাচ্ছেন, রোদ পড়তেই মনুমেন্টের তলা থেকে চলে যায় ছাতুওয়ালা। সে ছাতুর বিশেষত্বও ছিল। এখন যেমন স্রেফ লেবু-লংকা-পিঁয়াজ, বড়জোর ধনেপাতার মিশেল, বছর ৬০-৬৫ আগে, ছাতুর সঙ্গে থাকত লঙ্কা-তেঁতুলের চাট। ভানুমতীর খেল দেখানো চলত কোনও বেদেনীর মেয়ের। দেহের কসরত করে ডিগবাজি দেখানোও চলত। তুলসীদাসী রামায়ণ পাঠে ভিড় করে শ্রোতাদের দল। দাঁতের মাজন, দাদের মলম, বুড়ো মুসলমানের ‘ইউনানি দাওয়াখানা’– কৃমিনাশ, জ্বর, মাথাব্যথা থেকে নিস্তার পেতে ‘অব্যর্থ’। তারই পাশাপাশি, ‘সার্জিকাল থিয়েটার’। দাঁতের ব্যথা হাওয়া, পোকাও উধাও! অন্ধ কাওয়ালি গাইয়ে ভিক্ষুক। সাড়ে ৬ আনার হরেক মাল। বেদে-বেদিনীর যুগল ভেলকি– খুলির ভেতর টাকা, খুলির ভেতর পায়রাযুগল। এবং এক গায়ক। হাতে খটখটি পায়ে ঘুঙুর। গায়ক লুঙ্গি পরা, দাঁত ফোকলা, তাতে কী, এধার-ওধার থেকে ভেসে এসেছে: ‘লোকটা ভালো গায়।’ সেই গায়ক, নিজের গান গাওয়ার আগে আশপাশের জনতার কাছে জেনে নিতে চাইছেন, ‘বাংলা না হিন্দি?’ জনতা সমস্বরে উত্তর দিচ্ছে প্রথমে বাংলা, তারপর হিন্দি। সদ্য চিন তখন ভারত আক্রমণ করেছে। সেই গায়ক গেয়ে উঠেছিলেন, ‘সজনী, বিষম যাতনা/ ডান্ডা খাব/ গুলি খাব/ চীনা-গোলামী করব না।’

মেঠো সুর খুঁজতে খুঁজতে রণজিৎ সিংহ ময়দানে খুঁজে পেয়েছিলেন লোকসংগীত শিল্পীদের। তাঁরা আসতেন মূলত রবিবার করেই। বিহার-উত্তরপ্রদেশের লোকসংগীত মূলত, এছাড়া কালেভদ্রে দোতারা-সহ ভাটিয়ালি। ১৯৭০ সালে বিশ্বনাথ গোঁসাইয়ের আল্হা রেকর্ড করেছিলেন রণজিৎ সিংহ এখানেই। আল্হা রাজপুত জাতির বীরত্ব, দেশপ্রেমের বর্ণনামূলক গান। আল্হার লড়াই ৫২টি। প্রতিটিই জানতেই এই বিশ্বনাথ গোঁসাই। ময়দান এই আশ্চর্য বহুত্বময় সংগীতেরও সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন আলগা কলকাত্তাইয়া পথিকদের।

শহিদ মিনারই অনন্তকাল বিপ্লব আর স্বাধীনতার রেণু শহরের ওপর থেকে ছড়িয়ে দিয়েছে কলকাতার হাওয়ায়। ১৯৬৬ সালের, পয়লা ডিসেম্বরের ‘সাপ্তাহিক বসুমতী’ হাঁটকাতে হাঁটকাতে টের পাচ্ছি শহিদ মিনার ময়দানে যূথবদ্ধ মানুষের শরীরের তাপ। কলকাতা-সহ সারা বাংলার নানা খবরাখবর নিয়েই সেখানে প্রকাশিত হত সপ্তাহের ‘বঙ্গদর্শন’। সেখানেই লেখা হচ্ছে, ‘গত বুধবার ২৩শে নভেম্বর মনুমেন্ট ময়দানে শিক্ষক-শ্রমিক-কর্মচারীদের সারা বাংলা সম্মিলিত প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় নূন্যতম বেতন ও মহার্ঘভাতা প্রদান, ছাঁটাই ও অটোমেশন রোধ, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা প্রভৃতির দাবি পূরণে সরকারী অস্বীকৃতির প্রতিবাদ জানানো হয়। তাঁদের দাবিগুলি মোটেই অযৌক্তিক নয়, একথা সকলেই অনুভব করছেন, শুধু সরকার ছাড়া।’ সাল-তারিখ ধরে বললে, ১৯৭১ সালের ১১ এপ্রিল, জনসভায় সভাপতি ছিলেন অজয় মুখোপাধ্যায়। সেদিন প্রকাশ্য জনসভায় রব: ‘স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারত সরকার স্বীকৃতি দিন’। গৃহীতও হয়েছিল সেই প্রস্তাব। ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে শহিদ মিনারের তলায় হয়েছিল চটকল শ্রমিকদের বিজয় সমাবেশ! ৮৪ দিন ধরে চলছিল সেই ধর্মঘট! ১৯৮৫ সালের ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় ছোট্ট খবরের হেডলাইন: ‘ফ্যাসি বিরোধী সভা’। লেখা হচ্ছে: ‘রবীন্দ্রনাথ চিরকাল ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ছিলেন। একসময় তিনি ফ্যাসিবিরোধী একটি কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন। তাই, পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং তাদের গণসংগঠনগুলি ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে শহিদ মিনার ময়দানে একটি জনসভার আয়োজন করেছে। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৪০তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে এই জনসভা। জনসভায় সোভিয়েত ইউনিয়নের চারজন মহান বিপ্লবী উপস্থিত থাকছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ওরা রাশিয়ার মুক্তির জন্য ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।’ মন্দাক্রান্তা সেনের ‘একটি অসম পরকীয়া’র কথাই বা ভুলে যাই কী করে? এ-ও কি কম কিছু বিপ্লব? বিশেষত কবিতা পড়তে আসার আদ্যিকালে এমন এক পঙ্ক্তি থেকে রক্ষা পাওয়া ছিল মুশকিল– ‘কাল যাব তোমার অফিসে/ ঠিক ঠিক চারটে পঁচিশে/ তারপর ভুল দিগ্বিদিক…/ শহিদমিনারে উঠে গিয়ে/ বলে দেব আকাশ ফাটিয়ে/ ইন্দ্রকাকু আমার প্রেমিক।’ বাদল সরকারের নাটক যখন কার্জন পার্ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য মতলব করা হল, যখন ১৪৪ জারি হতে চলেছে কার্জন পার্কে, তখন এই শহিদ মিনার কিংবা ওয়েলিংটন স্কোয়ার– দুটো জায়গাকেই বেছে নিতে চেয়েছিলেন তিনি। এমনকী, বাংলা পাল্পও শহিদ মিনারকে ছাড়েনি। স্বপনকুমারের ‘ভূতের সঙ্গে ভাঁড় এলো কলকাতায়’ বইতে দেখা যায়, ধর্মতলায় এসে শহিদ মিনারকে একটা থাম ছাড়া কিছুই ভাবতে পারছে না গোপাল ভাঁড়!

ময়দান ঠিক তার পাশেই চালু রাখবে বিগ্রেড। অফুরন্ত অগুনতি লোকমিছিল, শোকমিছিল। কবীর সুমনের সেই গান: ‘ব্রিগেডে মিটিং হবে/ লক্ষ লক্ষ মাথা/ ব্রিগেডে মিটিং শেষ/ হাঁপাচ্ছে কলকাতা/ ব্রিগেডে মিটিং হবে/ ময়দান তোলপাড়/ ব্রিগেডে মিটিং শেষ/ ছড়ানো চায়ের ভাঁড়।’ এক মুহূর্তে ময়দানে বিগ্রেডের ছবি ঝকঝকে। গানের পরিবহণ ব্যবস্থা চিরকালই মারাত্মক! তার পাশাপাশি– কে যে লিখেছিল ওই ‘বিগ্রেড চলো’ লেখাটা! কলকাতার নানা রাস্তায়, ঘুরে-ফিরে সেই ক্যালিগ্রাফি। মানুষের ভিড়ে মিশে যায় শিল্পীর আঙুলকাজ।

এদিকে, নিঃসঙ্গতার কোনও ক্যাজুয়াল লিভ নেই। তাই এই গড়ের মাঠে হাওয়াই বন্ধু। কত কী দেখেছে এই সে! ঘোড়ার গাড়ি চড়ে জ্যোতিরিন্দ্র-কাদম্বরীর হাওয়া খেতে আসা। মাথার ওপর তারা বনাম তিমির। আকাশের নীচে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর ছাত্রদল। আড্ডা। বায়োস্কোপের জন্য় গড়া তাঁবু। সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য-বিজ্ঞানচেতনা-বিপ্লব। বহু পরে, কলকাতা ময়দানেই তো বইমেলা। কোথায় গেল সেই মেলা? মাঠের অনেক গভীরে? ভূমিশয্যায়? কফি হাউস যে মেলায় স্টল দিত? ঘাস কি সময়ের কাঁটা, তুলতে তুলতে একসময় পৌঁছে যাওয়া যাবে সেই মেলায়?

পকেটে এতটা গড়ের মাঠ ছিল কে জানত। জানতাম বিস্কুটের গুঁড়ো। গুটিয়ে যাওয়া সুতো। একপাতার ক্যালেন্ডার। স্কুলের মালির কাছ থেকে কেনা নকল দাঁত। হাতচিঠি কিংবা চিরকুট। ফেঁসে যাওয়া প্যাকেট থেকে গলে যাওয়া কারেন্ট নুন। তেঁতুলমাখা। পেনের খাপ। যুদ্ধকালীন গার্ডার। অবরেসবরে রুমাল। কিন্তু কখনও বের করে দেখা হয়নি গড়ের মাঠ।

এই যে গড়ের মাঠ, আপনাদের এতক্ষণ দেখালাম, আসুন, এবার একটা ম্যাজিক দেখাই। একটা একশো টাকার নোট, কিংবা খুচরো– যা খুশি ফেলুন পকেটে।

দেখুন, পকেটে আর গড়ের মাঠ নেই। ভ্যানিশ!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved