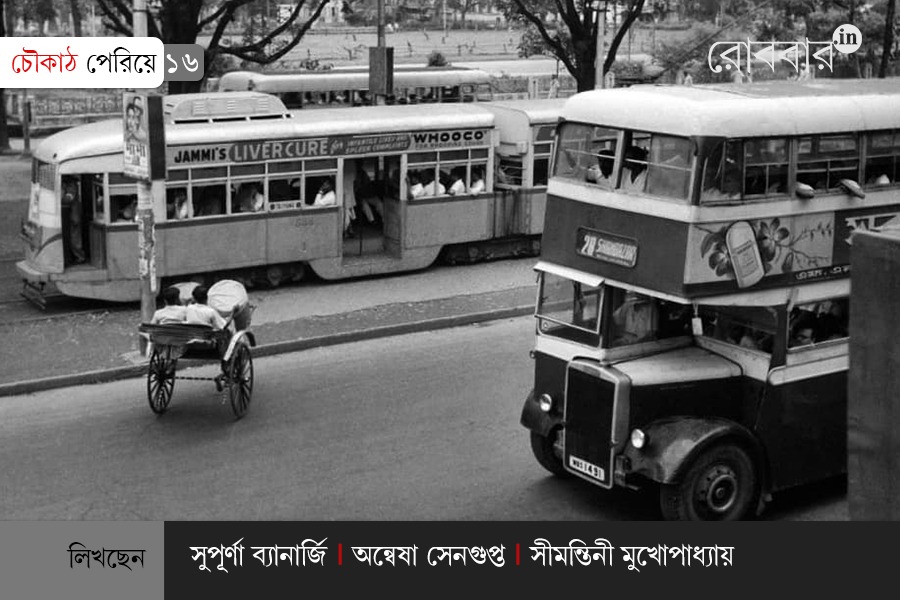

ট্রামের স্বস্তি বনাম বাসের গতি– একেকজন মহিলার কাছে স্বভাবতই একেকদিকের পাল্লা ভারী ছিল। কে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছেন, কখন যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন– এসবও ঠিক করে দিত তাঁরা ট্রামে যাবেন না বাসে। তবে শহরের ধরন পাল্টাচ্ছিল দ্রুত। এক দিকে ভিড়, ব্যস্ততা, যানজট, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, মিটিং মিছিল– সর্বদাই কলকাতায় যেন চলা আর থেমে থাকার মধ্যে লড়াই চলত পাঁচ-ছয়ের দশকে। ট্রাম ক্রমে হয়ে উঠল থেমে থাকা, ধীরে চলার প্রতীক আর বাস তার উল্টো।

১৬.

চারের দশকের একদম গোড়ার দিকে কলকাতার চেহারা ছিল অন্যরকম। বামপন্থী কর্মী ছবি বসু তখন আশুতোষ কলেজের ছাত্রী। ভোরে উঠে কলেজ ছুটতেন তিনি। তাঁর স্মৃতিকথায় পাই কলকাতার মায়াবী ছবি–

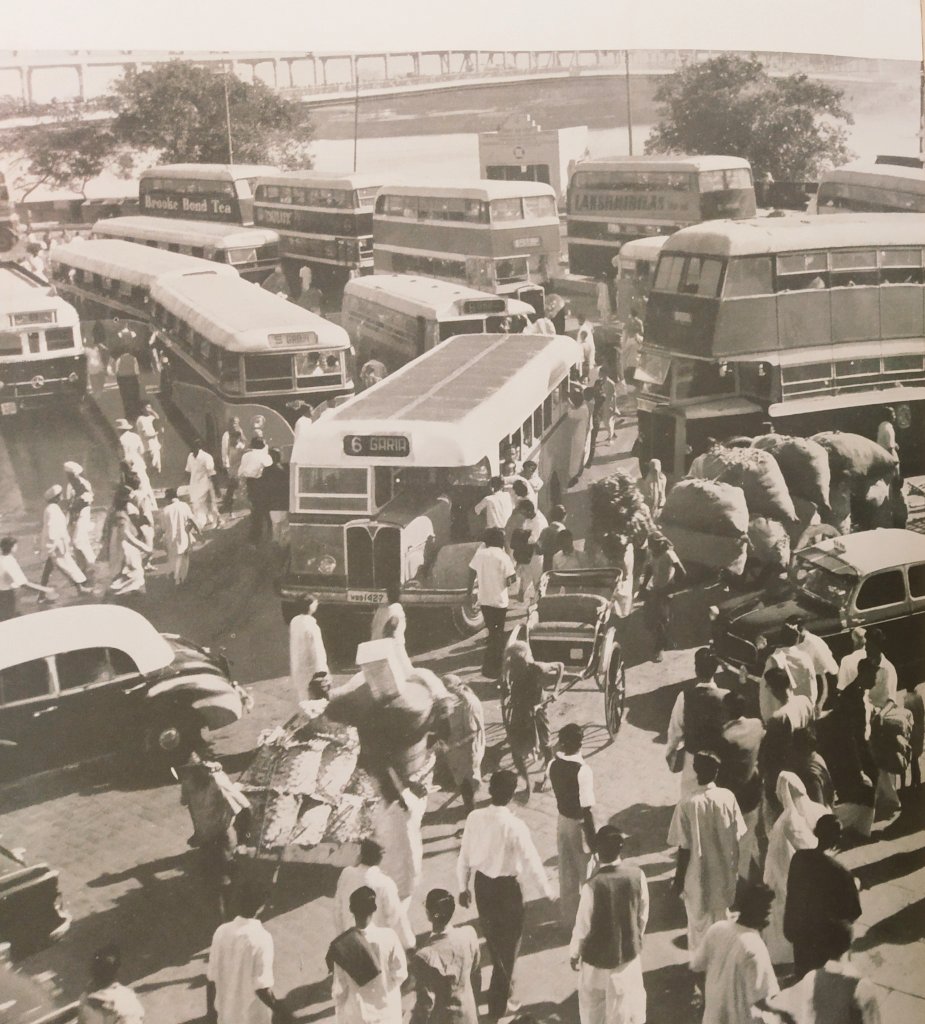

‘কলকাতায় তখনো এমন ভিড়ভাট্টা ছিল না। যানজট কথাটারও হয়ত কেউ মানে বুঝত না। আওয়াজ মানে মোটরগাড়ির আওয়াজ কম, ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন বেশি। বেশ মনে আছে মামার বাড়ির উল্টোদিকে Jaidika কোম্পানীর বাসের একটা ছোট ডিপো ছিল। দোতলা বাস, মাথাটা ফাঁকা। হুড় হুড় করে চলেছে। সে যে কী আরামের, কী বলব। মনে হতো যেন স্বর্গসুখ।’

বাস নিয়ে ছড়াও লিখেছিলেন সে সময়ে সুনির্মল বসু। ছাপা হয়েছিল কোনও ছোটদের পত্রিকায়। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল ছড়াটি–

‘কন্ডাকটর যখন তুমি ভাড়া কোন পাবে,

প্যাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দিবে।

হলুদ বরণ টিকিট তরে চার পয়সা নেবে

নীল বরণের টিকিট তরে আট পয়সা নেবে।

সবুজ বরণ টিকিট তরে ছ’পয়সা নেবে রে

প্যাসেঞ্জারের সামনে টিকিট পাঞ্চ করিয়া দিবে।’

অনেকে হয়তো আগের দিনের টিকিট পাঞ্চ না করিয়ে পয়সা ফাঁকি দিতেন; বা কন্ডাকটর টাকা নিয়ে টিকিট না দিয়ে কিছু উপরি উপার্জন করতেন– তাই এই ছড়া!

কলকাতার এই মায়াবী ছবি অবশ্য ক্ষণস্থায়ী ছিল। চারের দশক বলতেই মনে পড়ে বোমাতঙ্ক, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু স্রোত। দেশভাগের ধাক্কায় কলকাতার প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়াল ভিড়, যানজট, অপ্রতুল পরিবহণ।

স্বাধীনতার পরপর কলকাতা শহরে প্রধান পরিবহণ ছিল ট্রাম। শহর জুড়ে ট্রামলাইন পাতা তখন। হাওড়া, শিয়ালদা, অফিসপাড়া, কলেজপাড়া– সর্বত্রই ট্রাম ভরসা। অনেক মহিলার সঙ্গে কথা বলে বুঝেছি যে, তাঁদের বাসের তুলনায় ট্রাম ছিল পছন্দের যান। এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের কর্মী গীতিকা মিত্র দক্ষিণ কলকাতার নানা শাখায় কাজ করেছিলেন। ভিড়ে তাঁর খুব অস্বস্তি হত। ভিড়ের ভয়ে অনেক সময়েই ট্যাক্সি নিতেন তিনি। তবে ট্রামও ছিল তাঁর পছন্দের– ‘ট্রামটা অনেক সহজ লাগত।… বাসটায় সহজ বোধ করতাম না। এত ভিড়। বাজে জিনিসগুলো হত, ভালো লাগত না। নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করতাম। সব মেয়েই করেছে, চিরকালই করবে।’

একই কথা শুনেছি দীপা সেন আর শিখা সেনগুপ্তের কাছে। তাঁরা পিঠোপিঠি দুই বোন। এক জনের জন্ম ১৯৪৪ আর অন্য জনের ১৯৪৭। যদিও তাঁরা চাকরি করেননি কখনও, তবু তাঁদের বেরতে হত প্রায়ই। লেখাপড়া, আত্মীয়স্বজনের বাড়ি বা বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত, বাজারহাট– কাজ তাঁদের কম ছিল না। বাসের চেয়ে ট্রামই ছিল তাঁদের পছন্দের। নিচু পাদানি, ধীর গতি, তুলনায় যেন একটু কম ভিড়– এই সবই ছিল তাঁদের দু’জনের ট্রামপ্রীতির কারণ।

তবে মিটিং-মিছিলের শহর কলকাতায় ট্রাম লাইন উপড়ে ফেলা, তার ছিঁড়ে ফেলা, ট্রামে হাতবোমা ছোড়া লেগেই থাকত। ট্রামকে ঘিরে ১৯৫৩-র এক পয়সার লড়াই আজও নাগরিক স্মৃতির অংশ। তার পরেও পাঁচ-ছয়ের দশকে নানা আন্দোলনে বন্ধ হয়েছে ট্রাম। ইতিহাসবিদ এরিক হবসবম একটি প্রবন্ধে বিশ্বের নানা শহরের পরিকাঠামোর তুলনামূলক আলোচনা করে বোঝার চেষ্টা করেছিলেন কোন শহর গণ-আন্দোলনের জন্য কতটা উপযুক্ত। কলকাতাকে তিনি উপযুক্ত মনে করেছিলেন নানা কারণে। তার মধ্যে একটি প্রধান কারণ ছিল ট্রামের উপস্থিতি। ট্রাম বন্ধ থাকলে যারপরনাই ভোগান্তি হত যাত্রীদের। আর ভোগান্তি যে মেয়েদের বেশি হত, তা বলা বাহুল্য। শাড়ি সামলে, শরীর বাঁচিয়ে, ভিড় ঠেলে বাসে ওঠা দুর্বিসহ ব্যপার ছিল। প্রত্যেকেই বলেছেন আমাদের যে, বাসে হেনস্তার অভিজ্ঞতা তাঁদের ভুরিভুরি।

যে সময়ের কথা লিখছি, সে সময়ে বাস হাতে গোনা, প্রায় সব বেসরকারি। যুগান্তরে পড়ি, ১৯৪৮ সালের শেষের দিকের বর্ণনা। তখন শহরে ১৭টি রুটে ৫১৩টি বেসরকারি বাস চলে, আর সবে তিনটি রুটে শুরু হয়েছে সরকারি বাস (২২ নভেম্বর, ১৯৪৮)। এই আয়োজন নিতান্তই অপ্রতুল। সম্পাদককে লেখা চিঠিতে সাধারণ মানুষের অভিযোগের শেষ নেই। বেহালাবাসী অরুণ মুখোপাধ্যায় যেমন লিখছেন, ‘বর্তমানে বঙ্গ-বিচ্ছেদের ফলে লোকসংখ্যা অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাওয়াতে যাতায়াতের বড়ই অসুবিধা হইয়াছে। ট্রাম বেহালা হইতে ছাড়ে বলিয়া ডিপোতে গিয়া দু-একখানি গাড়ী ছাড়িয়া দিবার পর একটু বসিবার মত জায়গা পাওয়া যায়। কিন্তু বাস বেহালা হইতে আরও দুই মাইল দূরবর্তী সখেরবাজার হইতে ছাড়ে বলিয়া মধ্যপথে বাসে উঠা একপ্রকার অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ অফিস ও স্কুল, কলেজের যাত্রীগণের কষ্টের অবধি থাকে না।’ (যুগান্তর, ৮ মে, ১৯৪৯)। টালিগঞ্জ নিবাসী নীরদচন্দ্র নাথেরও একই অভিযোগ, ‘পূর্বে টালীগঞ্জের যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল ট্রামগাড়ী। প্রায় দুই-বৎসর যাবৎ ৪নং বাস রসা বাজার অবধি চলাচল করিতেছে। কিন্তু বর্তমানে এই লাইনে যে কয়খানি বাস চলাচল করে তাহা এখানকার যাত্রী সংখ্যার তুলনায় নগণ্য; বিশেষতঃ ডালহৌসী হইতে টালীগঞ্জ আসিবার কালে আধঘণ্টা অপেক্ষা করার পর যদিও একখানি ৪নং বাস আসে তাহাতে এত অধিক ভিড় থাকে যে উঠানামা অসাধ্য ব্যপার’ (যুগান্তর, ২৭-৫-১৯৪৯)। তাঁরও দাবি এক– আরও বাস চাই। পাঁচ-ছয়ের দশকে বাসের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছিল ঠিকই, কিন্তু তা-ও প্রয়োজনের তুলনায় ছিল নেহাতই কম।

এই প্রসঙ্গে দুটো চমৎকার লেখার কথা না বললেই নয়। প্রথমটি হল ১৯৫৮ সালের ২৭ জুলাই আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়তে প্রকাশিত নবনীতা দেবের (তখনও সেন জোড়েনি তাঁর নামে) রম্যরচনা ‘এক্সপ্রেস’; আর ঠিক তার পরের বছর প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকায় ছাপা হওয়া গায়ত্রী চক্রবর্তীর (পরে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক) লেখা ‘কর্ণধার’। ২১ বছরের নবনীতা আর ১৮ বছরের গায়ত্রী দু’জনের দৈনন্দিন বাসযাত্রার অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা এই দু’টিতে বাস যে সেযুগের কলকাতায় প্রয়োজনের তুলনায় কত কম তার আন্দাজ পাওয়া যায়। নবনীতা লিখছেন,

‘আসছে, আসছে। অপেক্ষা করতে করতে প্রায় শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছিল যাঁদের, তাঁরা স্টেশনে ট্রেন ইন করার সময়ে কুলিদের মত প্রাণচঞ্চল হলেন। দু নম্বর পাইকপাড়া, ভায়া ওয়েলেসলি। কতক উঠলেন। কতক রইলেন। তাঁদের মুখের দিকে তাকান যায় না। একজন পানের দোকানের দড়ি থেকে সিগারেট ধরালেন। হতাশা সুলক্ষণ। বাস এবার আসবেই। অন্তত ভদ্রলোকের সিগারেট ফেলিয়ে দেওয়ার জন্যও আসবে।’

গায়ত্রীও লিখছেন প্রায় একইরকম–

‘কল্পনা করুন সকাল দশটার তেত্রিশ নম্বর বা বিকেল পাঁচটার এসপ্লানেড। শুধু নির্জন শয়নে প্রেয়সীর উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা নয়,– হাজারো মেয়েপুরুষের সকাতর দীর্ঘশ্বাস। বিম্বোষ্ঠী স্টেনোগ্রাফার থেকে নিতান্তই কোঁচা-সামলানো কেরানী অবধি সকলেই আছে এ-ভিড়ে। দু-একটা সরব খেদোক্তিও যে কানে আসে না এমন নয়। নিজেকে এ পরিবেশ থেকে সহস্রাধিক যোজন দূরে নিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা যখন উত্তরোত্তর প্রবল এবং পীড়াদায়ক হয়ে উঠছে, ঠিক সেই মুহূর্তে– দিগন্তে যেন নীলচে সাদাচে কীসের আভাস দেখা যাচ্ছে না? আবার ভগবানে বিশ্বাস ফিরে পেলেন আপনি।’

সব বাসে অবশ্য সবার জন্য অবারিত দ্বার ছিল না। নবনীতা লিখছেন এক্সপ্রেস বাসের কথা– সে বাস সব জায়গায় দাঁড়ায় না, দ্রুত গতিতে চলে, ভাড়া বেশি, এবং মহিলাদের জন্য আলাদা সিট সংরক্ষিত নয়। তাই সেই বাস এসে দাঁড়ালে কণ্ডাকটর বলেন, ‘এক্সপ্রেস, এক্সপ্রেস লেডিজ উঠবেন না।’ নবনীতার মতো দু’-চারজন এসব তোয়াক্কা না করে উঠে পড়েন অবশ্য; তাঁদের কানে আসে পুরুষদের নানা বক্রোক্তি– ‘কলকাতায় এত বাস থাকতে এঁরা যে কেন এক্সপ্রেসে ওঠেন–’, ‘আরে ভাই, বাসের একতলাটা তো ওঁদের জন্যই’– ‘লেডিজ স্পেশাল করে দিয়েও রক্ষা নেই’ ইত্যাদি।

নবনীতা, গায়ত্রী বা তাঁদের মতো মেয়েরা অবশ্য তখন চৌকাঠ পেরিয়ে বহির্বিশ্বে জায়গা তৈরি করে নেওয়ার লড়াইয়ে তখন ব্যস্ত। এক্সপ্রেসই হোক বা সাধারণ বাস– উঠতে তাঁদের হতই। ট্রাম যেন ঠিক তাঁদের গতির সঙ্গে, মানসিকতার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। গায়ত্রী তো লেখেনই–

‘শ্লথগতির ট্রামগুলো যেন যুগের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। এই গণতন্ত্রের দিনে ফার্স্টক্লাস সেকেন্ডক্লাসের মত প্রাগৈতিহাসিক জিনিস আর কতদিন চলবে?… সমানেই শুনছি, এ যুগটা গতির, এ যুগটা যন্ত্রের। বাস সর্বজন-অনুমোদিত গতিযন্ত্র… বাসটা বিশেষভাবে এ যুগের।’

দ্রুত যান্ত্রিক গতিতে শুধু পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার তা তাঁরা মানবেন কেন? ক্লাসে দেরি হলে তাঁরাও বকুনি খান, অফিসে দেরি হলে জোটে চোখ রাঙানি, তাঁদের সময়ের দাম পুরুষদের চেয়ে বেশি বই কম না। এক্সপ্রেস বাসেও ড্রাইভার তাই গাড়ির গতি বাড়িয়ে যখন বলেন, ‘পঙ্খীরাজের মত উইড়্যা যামু, বিশ মিনিটে নিয়া ফেলুম অনে’, আশ্বস্ত হন নবনীতারা।

ট্রামের স্বস্তি বনাম বাসের গতি– একেকজন মহিলার কাছে স্বভাবতই একেকদিকের পাল্লা ভারী ছিল। কে কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছেন, কখন যাচ্ছেন, কেন যাচ্ছেন– এসবও ঠিক করে দিত তাঁরা ট্রামে যাবেন না বাসে। তবে শহরের ধরন পাল্টাচ্ছিল দ্রুত। এক দিকে ভিড়, ব্যস্ততা, যানজট, অন্যদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, মিটিং মিছিল– সর্বদাই কলকাতায় যেন চলা আর থেমে থাকার মধ্যে লড়াই চলত পাঁচ-ছয়ের দশকে। ট্রাম ক্রমে হয়ে উঠল থেমে থাকা, ধীরে চলার প্রতীক আর বাস তার উল্টো। পরবর্তী কয়েক দশকে আমরা দেখব বাসের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে ট্রামলাইন। ট্রাম আর পরিবহণ নয়, নস্টালজিয়ার প্রতীক হয়ে টিকে থাকছে শহর কলকাতায়। তবে সে অন্য প্রসঙ্গ, অন্য কোনও দিনের জন্য তোলা থাক আলোচনা।

তথ্যসূত্র

১. ছবি বসু, ফিরে দেখা: একটি জীবনের কিছু চিত্র, কলকাতা, ২০০৪।

২. গায়ত্রী চক্রবর্তী, ‘কর্ণধার’, প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা/চত্বারিংশ বর্ষ/বৈশাখ, ১৩৬৬/এপ্রিল, ১৯৫৯। (এই প্রবন্ধটির কথা বিজলীরাজ পাত্র আমাদের জানান ও খুঁজে দেন।)

৩। Eric Hobsbawm, Cities and Insurrections, https://globalurban.org/Issue1PIMag05/Hobsbawm%20PDF.pdf

… পড়ুন চৌকাঠ পেরিয়ে কলামের অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ১৫: অনাকাঙ্ক্ষিত স্পর্শই শুধু নয়, চৌকাঠ পেরনো মেয়েরা পেয়েছিল বন্ধুত্বের আশাতীত নৈকট্যও

পর্ব ১৪: লীলা মজুমদারও লেডিজ সিট তুলে দেওয়ার পক্ষে ছিলেন!

পর্ব ১৩: অল্পবয়সি উদ্বাস্তু মহিলারা দেহব্যবসায় নেমে কলোনির নাম ডোবাচ্ছে, বলতেন উদ্বাস্তু যুবকরা

পর্ব ১২: মৃণাল সেনের ‘ইন্টারভিউ’ ছবির মিঠুর মতো অনেকে উদ্বাস্তু মেয়েই চাকরি পেয়েছিল দুধের ডিপোতে

পর্ব ১১: প্রথম মহিলা ব্যাঙ্ককর্মীর চাকরির শতবর্ষে ব্যাঙ্কের শ্রমবিভাজন কি বদলে গিয়েছে?

পর্ব ১০: সেলসগার্লের চাকরিতে মেয়েরা কীভাবে সাজবে, কতটা সাজবে, তা বহু ক্ষেত্রেই ঠিক করত মালিকপক্ষ

পর্ব ৯: স্বল্পখ্যাত কিংবা পারিবারিক পত্রিকা ছাড়া মহিলা সাংবাদিকরা ব্রাত্য ছিলেন দীর্ঘকাল

পর্ব ৮: অভিভাবকহীন উদ্বাস্তু মেয়েদের ‘চিরকালীন বোঝা’র তকমা দিয়েছিল সরকার

পর্ব ৭: মেয়েদের স্কুলের চাকরি প্রতিযোগিতা বেড়েছিল উদ্বাস্তুরা এদেশে আসার পর

পর্ব ৬: স্বাধীনতার পর মহিলা পুলিশকে কেরানি হিসাবেই দেখা হত, সেই পরিস্থিতি কি আজ বদলেছে?

পর্ব ৫: প্রেম-বিবাহের গড়পড়তা কল্পকাহিনি নয়, বাস্তবের লেডি ডাক্তাররা স্বাধীনতার নিজস্ব ছন্দ পেয়েছিলেন

পর্ব ৪ : নার্সের ছদ্মবেশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়কেও যৌন হেনস্তার কবলে পড়তে হয়েছিল

পর্ব ৩ : উদ্বাস্তু মেয়েদের রোজগারের সুযোগ মিলেছিল টাইপ-শর্টহ্যান্ডের কাজে

পর্ব ২ : পিতৃতন্ত্রের কাঠামোয় কিছু ফাটল নিশ্চয়ই ধরিয়েছিলেন সে যুগের মহিলা টেলিফোন অপারেটররা

পর্ব ১ : দেশভাগের পর ‘চঞ্চল চক্ষুময়’ অফিসে চাকুরিরত মেয়েরা কীভাবে মানিয়ে নিলেন?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved