ভূতেদের সঙ্গে শুধু ব্রহ্মা বা শিবের সম্পর্ক নেই, মাতৃকাদেবীদেরও যোগ রয়েছে। যেমন ভূতনায়িকা। ইনি ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে জাত দেবী। মূলত অর্ধনারীশ্বর হলেও নারী অংশের নাম ‘ভূতনায়িকা’। প্রভাসক্ষেত্রে পূজিত হন ভূতমাতৃকা দেবী। ভূত-প্রেত তাঁর নিত্যসঙ্গী। মৎস্যপুরাণে যে ২৩৪টি মাতৃকাদেবীর নাম আছে, তার মধ্যে ভূতডামরী, পিশাচী এবং প্রেতায়না– এই তিন মাতৃকাদেবীর নাম পাওয়া যায়।

৭.

ফনা মুখুজ্জে বোশেখের দুপুরে মাঠ ভেঙে হনহনিয়ে যাচ্ছে গঞ্জে। ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে জনমনিষ্যি নেই মাঠে-ময়দানে। পরনে খাটো ধুতি। গায়ে ফতুয়া। মাথায় ভিজে গামছা।

দিকশুনের গাবায় হঠাৎ মুখুজ্জেমশাইয়ের পেট মোচর দিয়ে উঠল। দুপুরের খাওয়া-দাওয়াটা বেশ জম্পেশ হয়েছে। এধার-ওধার করে বেগটা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অগত্যা কাপড়-চোপর খুলে বসলেন ঝোপের ধারে।

নিকটবর্তী পুকুরে জলশৌচ সেরে কাপড়ের সন্ধান করতেই চক্ষু চড়কগাছ।

কাপড় কই?

বিস্তর খোজাখুঁজির পর হয়রান হয়ে নিজের কপাল চাপড়াতে লাগলেন। বুঝতে পারলেন নির্ঘাত শালা চোর তক্কে তক্কে ছিল!

এবার কী হবে! এক গলা জলে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে ভগা জানে।

পুকুরের ধারে হেলে-পড়া তালগাছটার কাছে খরাং করে শব্দ হল। মুখুজ্জেমশাই ত্রস্ত পদে জলে নামতে গিয়ে কথা শুনে বেমালুম বোমকে গেলেন।

– এঁই মুঁখুজ্জে!

মুখুজ্জে তখন একগলা জলে।

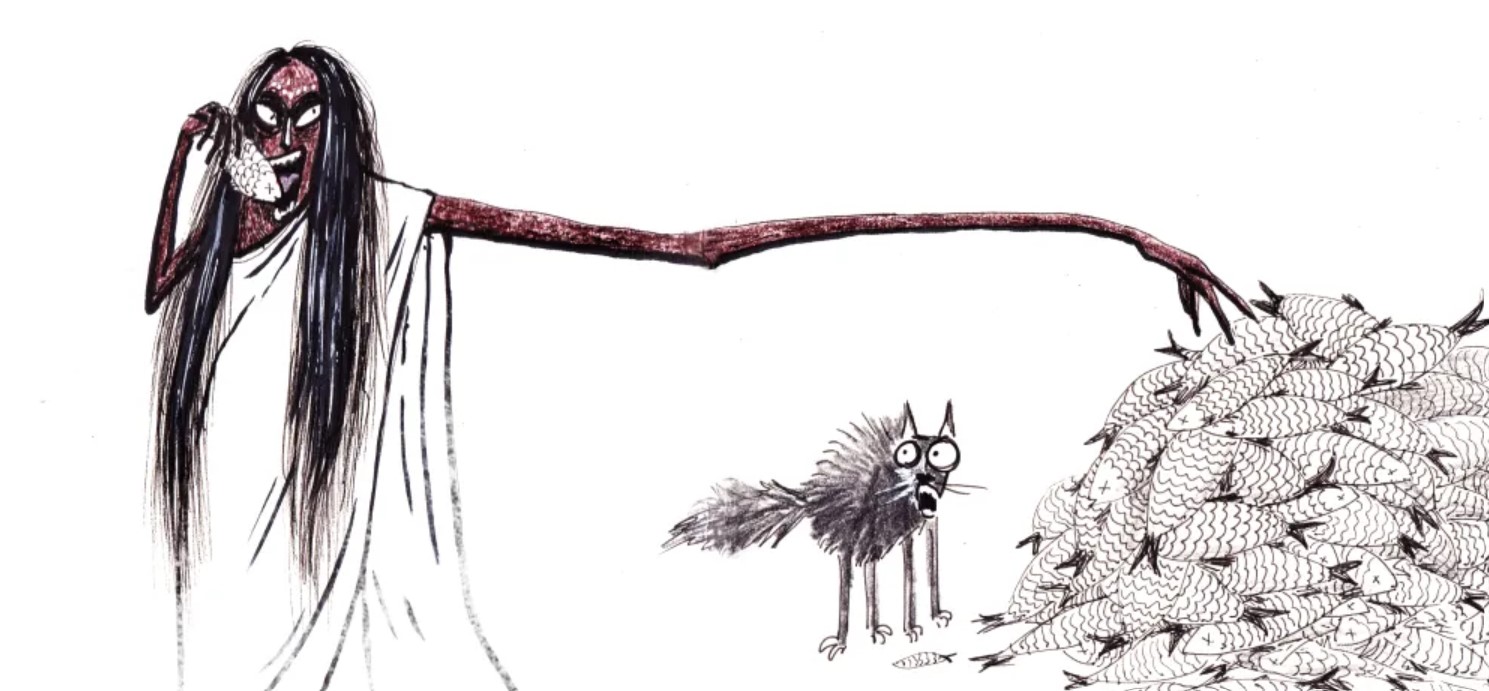

তালগাছে কাঁদির মতো ঝুলছে একটা লম্বা হাতওয়ালা বুড়ি। মাথার চুল ঝাঁটার কাঠির মতো খাড়া খাড়া। ভয়ানক কালো কুচ্ছিত। চোখদুটো গুমসো আগুনের মালসা। গায়ে শতছিন্ন কানিচুনি। এক হাতে তার কাপড়চোপড়। ল্যাজওলা ঘুড়ির মতো গাছে দুলছে।

–বঁলি ভেঁবেছিসটা কীঁ! আঁমার ছেঁলের কঁবরের কাঁছে তুঁ ইঁয়ে কঁরলি! সাঁহস তো তোঁর কঁম নঁয়।

মুখুজ্জে তখন ভয়ে বু-বু করছে আর রামনাম জপছে। বুঝতে পারল, সে ‘দুপুর মাতানি’ পেতনির পাল্লায় পড়েছে।

গাঁয়ের ডিগডিগে চেহারার জগা মোড়ল। তবে বাপের বেটা বটে। ভয়ডর বলতে কিচ্ছুটি ছিল না। একদিন রাত কত হয়েছে বুঝতে না পেরে গো-গাড়িতে ধান চাপিয়ে বিক্রি করতে যাচ্ছিল শহরে। নিশিরাতে সেও পাল্লায় পড়েছিল গোদানার।

সে এক কেলোর কীর্তি! গরুর মতো শরীর। মুখটা গুঁফো মরদের মতো। মাথায় জোড়া সিং। বরাত জোড়ে জগা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল।

জলে ডুবে মরা পানভূত আরও খতরনাক। জলের মধ্যে হাঁড়ির মতো ভাসে। একা ছেলেপুলে দেখলে হঠাৎ তীরবেগে ছুটে এসে ভুকুস করে ডুব দিয়ে পা জড়িয়ে টেনে নিয়ে যায় গভীর জলের তলায়। তারপর রক্ত চুষে জলের ওপরে ভাসিয়ে দেয়।

এমন কত ভুতুড়ে সাঁজবেলায় শোনা গপ্পের ফুঁফিগুলো উসকে ওঠে।

নানা ধরনের ভৌতিক চরিত্র যেমন শাঁকচুন্নি, মামদো, মেছোভূত, পানভূত, পিশাচ, কবন্ধ একনড়ি আজও অনেকের কাছে জীবন্ত চরিত্র। তবে গপ্পো-সাহিত্যে ভূত যতখানি প্রবেশাধিকার পেয়েছে, বস্তুগত আলোচনায় ততখানি সে উপেক্ষিত।

একটা উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে। ভূতের আক্রমণ প্রতিরোধে অনেক সময় এক টুকরো লোহাই যথেষ্ট। তবে কি ভূত সম্পর্কে প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাসে প্রথম আঘাত হেনেছিল লোহার আবিষ্কার?

উত্তর আজও অজানা।

এই যে পেত্নির কথা বলা হল, তার লৌকিক নাম শাঁকচুন্নি। একে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে শঙ্খিনী ডাকিনীর মধ্যে। শুধু হিন্দুধর্মে নয়, শঙ্খিনী– তান্ত্রিক বৌদ্ধযানে দেবীরূপে পূজিত হচ্ছেন।

গোদানা আসলে গোমুখ যক্ষ। জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথের শাসনদেবতা রূপে ইনি পূজিত হন।

কিংবা পানভূত– যা আসলে যক্ষ পুষ্কর। ‘পুকুর’ বা ‘পুষ্করিণী’ কথাটাই এসেছে পুষ্কর যক্ষ থেকে। ইনি পুকুর-রক্ষক অপদেবতা।

‘ভূত’ শব্দের এত পরস্পর-বিরোধী অর্থ আছে যে সেসব নিয়ে বসলে তর্ক-বিতর্ক শুরু হওয়াটা স্বাভাবিক। ভূত-প্রেত বললে অবশ্যই পরলোকতত্ত্বে আপনাকে বিশ্বাসী হতে হবে। কেননা মৃত্যুর পর যে জগৎ সেটাই ভূতলোক। আর এ ব্যাপারে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনরা সকলেই মাসতুতো ভাই। তিন ধর্মেই ভূত-প্রেত-পিশাচের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে।

ভূত কখনও দেবতা পর্যায় ভুক্ত; আবার শৈব ‘গণ’ বোঝাতে ভূত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে আকছার। কোথাও ভূত, ‘প্রেতাত্মা’ রূপে বর্ণিত। কোথাও আবার ব্যন্তর দেবতা রূপে ভূত পূজিত হয়েছে। ‘ভূত’ বলতে আবার একটি পৌরাণিক জনজাতিকেও নির্দেশ করে।

ভূত সম্পর্কে লোকবিশ্বাস হল, তাদের দেহের কোনও ছায়া থাকে না। তারা নাকে কথা বলে। শ্মশানে-মশানে বাস করে। দুর্বলচিত্ত মানুষের ওপর ভর করে। অনেক স্থানে ভূতের ওঝার কেরামতি দেখতেও পাওয়া যায়। তারা ভূতগ্রস্ত মানুষের থেকে ভূত ছাড়ায় বলে লোকবিশ্বাস।

জৈন ধর্মগ্রন্থে ওঝাদের ‘ভূয়োবিজ্জা’ বলা হত। এঁরা ভূত ছাড়াতে নানা ধরনের শান্তিকর্ম করতেন। ভূত ছাড়াতে যে অনুষ্ঠান ভূয়োবিজ্জারা করতেন, তার নাম ছিল রক্ষামণ্ডল। ভূত ছাড়ানোর নানা ধরনের উপাদান পাওয়া যেত সেকালের বিশেষ দোকানপাটে। বৃহৎকল্পভাষ্যে লেখা হয়েছে, দোকানের নাম ‘কুট্টিয়াবন’। উজ্জয়নী নগরীতে নয়টি এই ধরনের বিপণী ছিল।

ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে ১/৮২/৯৬ সূত্রে আছে, বিশ্বকর্মা সৃষ্ট নাট্যমণ্ডপ পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। তিনি নাট্যমণ্ডপের বিভিন্ন অংশের দেখভালের দায়িত্ব দেবতার সঙ্গে ভূতের ওপরও অর্পণ করেছিলেন। নাট্যশাস্ত্রের ৩/১/৮ সূত্রে লেখা হয়েছে, রঙ্গপুজোর সময় ভূতপুজো করা হত।

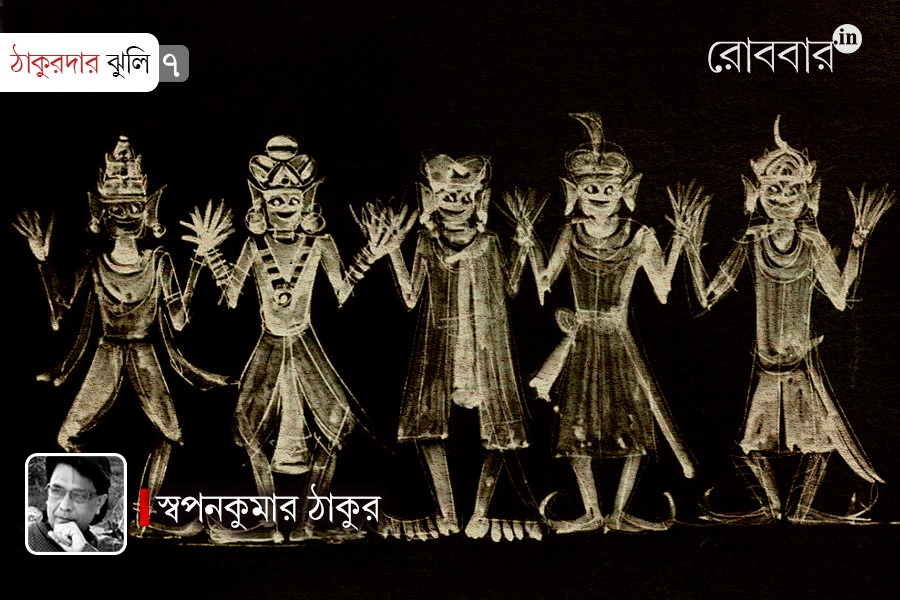

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ অনুসারে, ব্রহ্মার নির্দেশে ভূত সৃষ্টি করেছিলেন দেবাদিদেব মহাদেব। তিনি সতীর গর্ভে অসংখ্য ভূতের জন্ম দিয়েছিলেন। সেই সকল ভূত শিবের প্রতিরূপ। ভূতেদের কঙ্কালসার দেহ, লম্বা কান, মোটা ঝুলন্ত ঠোঁট, খাড়া খাড়া চুল, লাল চোখ। সাপ তাদের যজ্ঞোপবীত, তারা অধিকাংশ সময়ে নগ্ন থাকে। অনেক সময় আবার হাতির চামড়ার পোশাকও পরে। তাদের হাতে থাকে তীর-ধনুক বা শূল ইত্যাদি।

শিব বা রুদ্র হলেন ভূতেদের প্রধান। শিবের অপর নাম ভূতনাথ। বামনপুরাণের ৪/১৭ অধ্যায় অনুসারে বীরভদ্র ও নন্দিকেশর হলেন রুদ্রের দুই রূপ এবং ভূতেদের মধ্যে তাঁরা প্রধান। বামনপুরাণের মতে শিবানুচর ভূতেদের সংখ্যা ১১ কোটি। ভূতেরা যে একসময় দেবতা হিসাবে পূজিত হত, তা এখান থেকেই বোঝা যায়।

মহাভারতের শল্যপর্বের ৩৯ অধ্যায়ে ভূতেদের বিবরণ চমকপ্রদ। দেহ নরাকৃতি হলেও মুখমণ্ডল বিভিন্ন পশুর– বাঘ, সিংহ, ভাল্লুক, বিড়াল, মকর বা হাতির মতো। গাত্রদেশ শজারু, গোধা বা ভেড়ার মতো। গায়ের রং সাদা অথবা কালো। কোনও কোনও ভূতের হাতে গদা বা চক্রের মতো আয়ুধ বা অস্ত্রও থাকে।

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে প্রজাপতির পৌত্র দক্ষ ‘ভূত’ নামে পরিচিত ছিলেন। দক্ষের কন্যার নাম ভূতি। ভূতির সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল কশ্যপমুনির। তাঁদের সন্তানরাও ‘ভূত’ নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৬/৬/২ অধ্যায়ের ১৭ এবং ১৮ শ্লোক থেকে জানা যায় যে, ‘ভূত’ নামক এক ঋষি দক্ষ-কন্যা ভূতিকে বিবাহ করেছিলেন। ভূতির গর্ভজাত সন্তানেরা হলেন একাদশ রুদ্র। ভূত থেকে রুদ্র উপাসনার ভিত্তিতে প্রাচীনকালে জনজাতি ভুটিয়াদের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেকে মনে করেছেন। প্রাচীন ভুটিয়ারা ছিলেন মহাদেবের উপাসক।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে– ভূত-প্রেত ব্যন্তর শ্রেণির দেবতা। ‘ব্যন্তর’ শব্দের আরেক অর্থ হল ভ্রাম্যমাণ। অধলোক, মধ্যলোক ও ঊর্ধ্বলোক– তিনলোকেই যাতায়াত করতে পারে এরা। যে কোনও সময় এরা যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারে। এমনকী জীবিত মানুষের প্রচণ্ড ক্ষতি বা উপকারও করতে পারে।

ব্যন্তর দেবতারা আট শ্রেণিতে বিভক্ত– ১. পিশাচ ২. ভূত ৩. যক্ষ ৪. রাক্ষস ৫. কিন্নর ৬. কিম্পুরুষ ৭. মহোরগ ৮. গন্ধর্ব। আটটি বিভাগকে দু’টি স্তরে ভাগ করা যায়। প্রথম স্তরে চারটি এবং দ্বিতীয় স্তরে পরের চারটি। কিন্নর কিম্পুরুষ মহোরগ এবং গন্ধর্ব– এরা প্রথম চারটির মতো নয়। কিম্পুরুষ এবং কিন্নর পৌরাণিক প্রাণী।

কিম্পুরুষের মুখমণ্ডল সিংহের মতো। আর শরীরটুকু মানবাকৃতি। উল্টোও দেখা যায়। মুখ নরাকৃতি কিন্তু শরীর সিংহের মতো। একই রকমের পৌরাণিক প্রাণী কিন্নর; ঘোড়ার মতো শরীর বা মুখ। এদের সঙ্গে যোগ রয়েছে স্বর্গীয় সংগীতবিদ্যার। গন্ধর্বও স্বর্গীয় সংগীতজ্ঞ জাতি। তবে এদের মুখ অশ্ব বা সিংহের মতো নয়, মানবাকৃতি। মহোরগ হল নাগদেবতা।

যক্ষরা মায়াবী। আবার ভয়ংকরও বটে। তবে কালীদাসের হাতে পড়ে প্রেমিক পুরুষ– ‘মেঘদূতম’ কাব্যে যার পরিচয় আছে। যক্ষিণী পুজো একসময় বাংলায় রমরমিয়ে হত, মদ্য-মাংস সহযোগে। সেকথা লিখেছেন বৃন্দাবনদাস, তাঁর ‘চৈতন্যভাগবত’ কাব্যে।

‘মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে’

রাক্ষস-খোক্কস রূপকথায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। এমনকী বাংলায় আজও রাক্ষস ও রাক্ষসীর পুজো হয় জাঁকজমক করে।

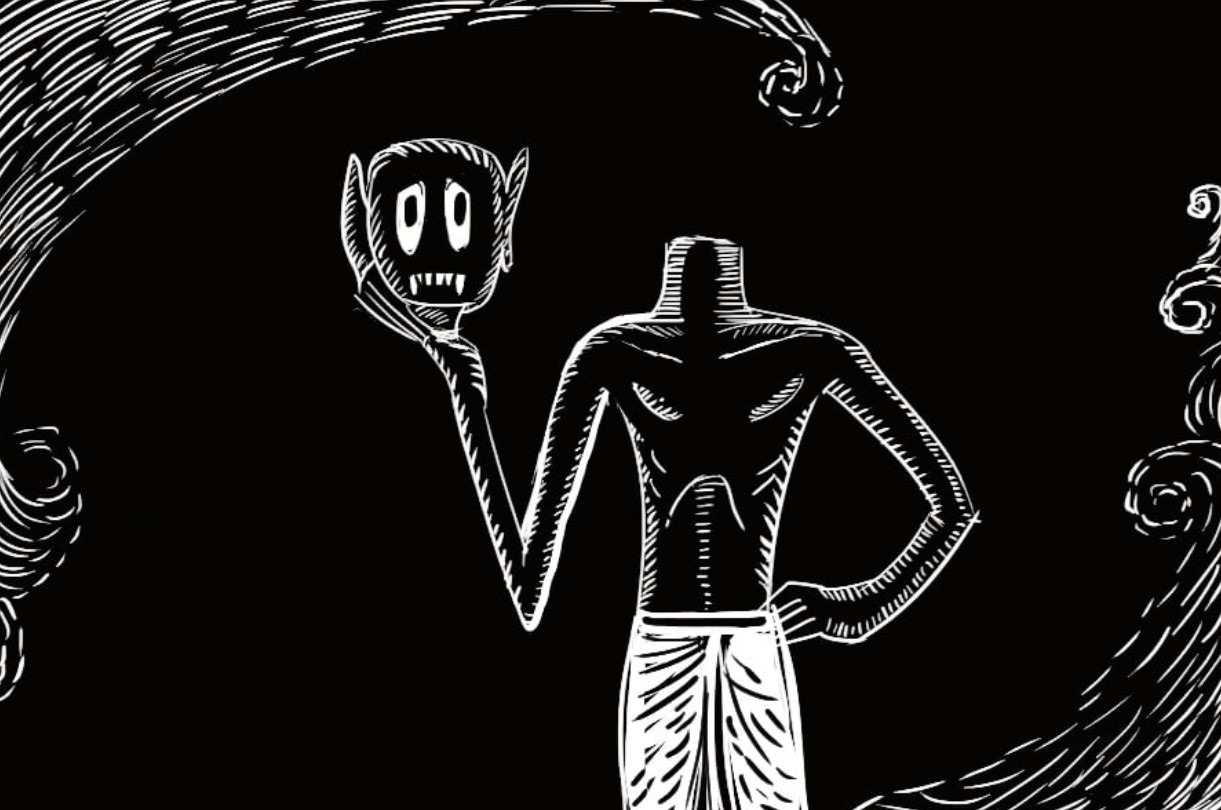

‘ভূত’ আর ‘প্রেত’ সমার্থবাচক শব্দ হলেও সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে মানুষের মৃত্যু হলে প্রেতে পরিণত হয়। সুতরাং প্রেত মানেই ভূত বা অতীত; কিন্তু সকল প্রেতই ভূত নয়।

ভূত এমন এক ধরনের প্রেতাত্মা, যাদের অতৃপ্ত ইচ্ছার জন্য ঘুরে বেড়ানো স্বভাব এবং তাদের বাসনা মিটলে ভূতদেহ থেকে মুক্তিলাভ করে। অন্যদিকে প্রেত অতি ভয়ানক প্রকৃতির। তাদের কামনাবাসনা পূরণ হলেও প্রেত দেহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। এটাই নাকি শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা। প্রেতের স্ত্রীলিঙ্গ প্রেতিনী বা পেত্নি। লোকায়ত স্তরে শাকচুঁন্নি এক ধরনের পেত্নি।

পিশাচ আরও মারাত্মক। এরা দুষ্ট প্রকৃতির। রক্ত ও মাংসপ্রিয়। বাংলার লোকায়ত স্তরে অতি প্রাচীনকাল থেকে পিশাচরা অপদেবতা রূপে পূজিত হচ্ছে। মহাভারতের বনপর্বে কার্তিকের জন্মবৃত্তান্ত অনুধাবন করলে দেখা যায়, কার্তিক আদিতে পিশাচ গোষ্ঠীর অপদেবতা ছিলেন।

ইন্দ্র যখন কার্তিক বা স্কন্দের গায়ে আঘাত করেন, তখন কার্তিক থেকে অসংখ্য কুমার ও কুমারীর জন্ম হয়। এরা শিশু-হন্তারক অপদেবতা। কার্তিক-সংশ্লিষ্ট মাতৃকারাও ছিল শিশুমাংস ভক্ষণকারী। অপদেবতা রূপে এদের পুজো যে মহাভারতের যুগে হত তা জানা যায়।

পুরাণ অনুসারে পিশাচ ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব। সৃষ্টিলগ্নে ব্রহ্মা, পিশাচ দক্ষ যক্ষ ও গন্ধর্বদের নেতৃত্বে ১৮ জন প্রজাপতি সৃষ্টি করেন। মহাভারতের আদিপর্বের প্রথম অধ্যায় থেকে জানা যায়, পিশাচরা কুবেরের সভায় বাস করে এবং কুবের তাঁদের আরাধ্য দেবতা। আবার মহাভারতের বনপর্বের ২৭ অধ্যায়ে বলা হয়েছে, ভূত-পিশাচরা রাবণকে তাদের রাজা বলে মনে করে।

ভূতেদের সঙ্গে শুধু ব্রহ্মা বা শিবের সম্পর্ক নেই, মাতৃকাদেবীদেরও যোগ রয়েছে। যেমন ভূতনায়িকা। ইনি ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে জাত দেবী। মূলত অর্ধনারীশ্বর হলেও নারী অংশের নাম ‘ভূতনায়িকা’। প্রভাসক্ষেত্রে পূজিত হন ভূতমাতৃকা দেবী। ভূত-প্রেত তাঁর নিত্যসঙ্গী। মৎস্যপুরাণে যে ২৩৪টি মাতৃকাদেবীর নাম আছে, তার মধ্যে ভূতডামরী, পিশাচী এবং প্রেতায়না– এই তিন মাতৃকাদেবীর নাম পাওয়া যায়।

জৈনধর্মে ভূত সম্পর্কে আরও বৈচিত্রময় তথ্য পাওয়া যায়। জৈনধর্মে বলা হয়েছে ভূত হল ব্যন্তর বা বাণমন্ত্র দেবতার অন্তর্গত। ব্যন্তর দেবতারা সাধারণ দেবতার মতো শক্তিশালী না হলেও, তিনলোকে তাদের অবাধ গতায়াত। ভূতেরা রত্নপ্রভা পৃথিবীতে নানা রকমের গৃহে বাস করে। সেসব গৃহের আকৃতিও বৈচিত্রময়; যেমন– সামান্যগৃহ, চৈত্যগৃহ, কদলিগৃহ, গর্ভগৃহ, নাদগৃহ ইত্যাদি।

ভূতদেবতার বসার আসন হাতি, সিংহ, ময়ূর, কুমীর ইত্যাদি পশুর আকৃতিবিশিষ্ট। নানা বর্ণের পোশাক পরে থাকে ভূতেরা। ইচ্ছানুযায়ী যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারে। ব্যন্তর দেবতারা কুণ্ডল, অঙ্গদ, কর্ণপটহ ইত্যাদি নানা ধরনের অলংকার পরতে ভালোবাসেন। আয়ুধ হিসাবে এদের হাতে থাকে শূল, শক্তি, মুদ্গর ইত্যাদি।

দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর ধর্মবিশ্বাসীরা মনে করেন, ভূতেদের গাত্রবর্ণ কালো। তবে তারা সৌম্য প্রকৃতিবিশিষ্ট। দিগম্বর সম্প্রদায়রা মনে করেন, ভূতেরা সাতটি ভাগে বিভক্ত– স্বরূপ, প্রতিরূপ, ভূতোত্তমা, মহাভূত, প্রতিচ্ছন্ন, আকাশভূত। তুলসী গাছ হল তাদের চৈত্যবৃক্ষ।

শ্বেতাম্বরদের মতে আবার ভূতেরা নয়টি ভাগে বিভক্ত– স্বরূপ, প্রতিরূপ, অতিরূপ, ভূতোত্তম, স্কন্দ, মহাস্কন্দ, মহাবেগ, প্রতিচ্ছন্ন এবং আকাশগ। তালিকায় একটি বিষয় লক্ষ করার মতো। ‘স্কন্দ’ ও ‘মহাস্কন্দ’ কার্তিকের অপর নাম।

খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে রচিত ‘তত্ত্বার্থসূত্র’ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ভূতেরা ইচ্ছানুযায়ী যে কোনও রূপ ধারণ করতে পারে। তারা মধ্যলোকের নির্জন স্থানে বসবাস করতে ভালোবাসে। যে কোনও সময়ে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে কষ্ট দেয়; আবার মন ভালো থাকলে উপকারও করে। জৈন গ্রন্থানুসারে পিশাচদের অধিপতি হলেন কাল ও মহাকাল। আর ভূতের রাজার নাম প্রতিরূপ ও অপ্রতিরূপ।

ভূত-পিশাচ শুধু ব্যন্তর দেবতা বা অপদেবতা হিসাবে পুরাণে বা শাস্ত্রে স্থান পায়নি, প্রধান দেবতাদের অনেক সময় বাহন রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। শিবপুরাণের ২/২/৩৬ শ্লোকে বলা হয়েছে, ভূত-প্রেত নিঋতিদেবীর বাহন।

নিঋতিকে আমরা বৈদিক সাহিত্যে প্রথম দেখতে পাই। হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে নিঋতি দুঃখ-মৃত্যু-ক্ষয় ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত ভয়ংকরী দেবী। অথর্ববেদে তাঁকে ‘সোনার তালা’ রূপে চিত্রিত করা হয়েছে।

পরবর্তীকালের পৌরাণিক সাহিত্যে নিঋতিকে মৃত্যুর দেবতা রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। ইন্দ্রের বাহন যেমন হাতি, যমের বাহন মহিষ, অগ্নিদেবতার বাহন ছাগল; তেমনই নিঋতি দেবতার বাহন হল ভূত বা প্রেত।

ভূ্তে বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতিতে ভূত শুধু অদ্ভুত নয়। একেবারে জীবন্ত চরিত্র।

………………..পড়ুন ঠাকুরদার ঝুলির অন্যান্য পর্ব………………..

পর্ব ৬: কেবল কালী নন, লৌকিক লক্ষ্মী ঠাকরুনও দাঁড়ান স্বামী নারায়ণের বুকে পা রেখেই

পর্ব ৫: মহিষাসুরমর্দিনী নন, কৃষিপ্রধান বাংলায় আদিপূজিতা ছিলেন শস্যদেবী নবপত্রিকা

পর্ব ৪: পুকুরের দেবতা পুকুরের ভূত

পর্ব ৩: পুকুরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে লোককথা আর লোকবিশ্বাস

পর্ব ২: পৌরাণিক হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যে দেবতা অথবা মানুষের বন্ধু হিসেবেই স্থান পেয়েছে কুকুর

পর্ব ১: সেকালের ডাকাতির গপ্প

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved