ড. সরোজ ঘোষ নিঃসন্দেহে সফল পরিচালক। নেশায়, পেশায়, ‘মিউজিয়াম মেকার’। ভারতের মানচিত্রে সর্বত্র নানা রঙের পিন লাগিয়েছিলেন সায়েন্স মিউজিয়ামের জন্য। উনি ছিলেন কর্তাদের কর্তা। ‘ডাইরেক্টর জেনারেল’। অনেক পুরস্কার অনেক প্রশংসা, সাধ মিটিয়ে কাজ। পুরস্কারের ঝুলিতে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ছাড়াও দেশি-বিদেশি আরও অনেক। অনেক মিউজিয়াম কমিটির উনি উদ্যোক্তা, উপদেষ্টা। কলকাতার টাউন হল, দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনের মিউজিয়াম, বিদেশে প্যারিসের মিউজিয়াম। ওঁর হাত ধরে এবং স্নেহের ছায়ায় আমার জীবনের ২০ বছর কেটে গেল। যার অর্ধেক সময় বিজ্ঞান শিক্ষায় আর অর্ধেকটা শাসকের ভূমিকায়, পরিচালনার কাজে।

২৩.

১৯৭৮ সাল। আমার কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ যেন একটা ঝড় নেমে এল। ভালো এবং খারাপ– দু’অর্থেই তা ছিল ঝড়ের মতো। কলকাতার বিড়লা সায়েন্স মিউজিয়ামের ওপর পরিবর্তনের এক বড় হাওয়া। ১৯৫৯-এ শুরু হয়ে মূল ছত্রছায়া, CSIR থেকে সরে যাচ্ছে সায়েন্স মিউজিয়ামগুলো NCSM নামে একটি নতুন সংস্থায়। কর্মচারীরা অনেকেই তা মানতে চাইছে না। ভারতের বিজ্ঞান গবেষণার সবচেয়ে বড় ছাত্রছায়া থেকে সরে যেতে ভয় করছে অনেকের। CSIR-এর ট্রেড ইউনিয়নের বড় ছাতার তলায় থাকাটা অনেকটা সুরক্ষিত এবং বেশি লাভজনক মনে হচ্ছে। ফলে আপত্তি, প্রতিবাদ, পথ অবরোধ, ইউনিয়নবাজি। অন্যান্য অফিসের ইউনিয়নের মানুষের সাহায্যের ভিড়। শেষে একদিন রাতভর ডাইরেক্টর, সমর বাগচিকে ঘেরাও। পুলিশ এসে সকালবেলা তাঁকে উদ্ধার করল। পরদিন অফিসে গিয়ে দেখলাম দেওয়ালে নোটিশ। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম।

দীর্ঘ তিন মাস পরে যখন মিউজিয়াম আবার খুলল, অনেকেই অন্যান্য বিজ্ঞান গবেষণাগারে চলে গেল নিজের ইচ্ছায়। সরকারি ব্যবস্থায় সে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি রয়ে গেলাম। আর যারা রইল তারা রইল নতুন সংস্থা, ‘ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামস’-এ। নতুন প্রতিষ্ঠানের আলাদা প্রতীকের প্রয়োজন। লোগো কম্পিটিশন হল অফিসের ব্যাঙ্গালোর, বোম্বে, কলকাতার শিল্পীদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে। মনোনীত হল আমার ডিজাইন। তৈরি হল NCSM-এর নতুন লোগো।

নতুন সংস্থা, নতুন প্রতিষ্ঠান, নতুন উদ্যোগ। কর্ণধার নির্বাচিত হলেন, স্কুলের সময় থেকেই অত্যন্ত মেধাবী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কমিউনিকেশন-এ ইঞ্জিনিয়ারিং করা, ড. সরোজ ঘোষ। শাসক, পরিচালক, নায়ক এমনকী একনায়ক– এসব প্রতিশব্দগুলো তখন ভয়ে-ভাবনায় মিউজিয়ামের কর্মচারীদের মাথার মধ্যে ঘুরঘুর করছে। বিশাল জমির ওপরে যেখানে ঠাকুরবাড়ির ছোঁয়া পেয়ে ড. বিধানচন্দ্র রায়ের ইচ্ছায়, একান্ত উদ্যোগে, বিড়লা পরিবারের সম্পত্তিদান ও সহযোগিতায় তৈরি হয়েছে কলকাতার এই সায়েন্স মিউজিয়াম। একেবারে গোড়া থেকেই সুপরিকল্পিতভাবে ভিত গেঁথেছেন অমলেন্দু বোস। ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রচার প্রসারের মতো একটি বিশাল বিভাগ এখন ড. ঘোষের হাতে। নতুন চ্যালেঞ্জ।

বেশ ফুরফুরে মেজাজে মিউজিয়ামের কাজ চলছিল আমার, দক্ষ হাত আর সাহসী মনোবল নিয়ে। শুরুর দিকে নিচু পদ, তাই দায়-দায়িত্ব অনেক কম ছিল। শুধু কাজ করে গেলেই হল। বয়সও কম, আদর বেশি। শিল্প বিষয়ে নিত্য আড্ডা। অভিনয়, মূকাভিনয় ইত্যাদি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি রাতবিরেতে এদিক-সেদিক। দিব্যি নেচে-কুঁদে বেড়াচ্ছিলাম। ভাগ্য প্রসন্ন, দু’-একটা প্রমোশনও জুটে গেল অল্প সময়ের মধ্যেই। ধীরে ধীরে পরিবেশ পালটাতে থাকল কর্মক্ষেত্রে। তারপর একদিন আমার ওপর অকস্মাৎ যেন নেমে এল খড়্গ। সরকারি রদবদলে অফিসের হাওয়া চলে গেছে বেঙ্গালুরুতে। ওখানকার কর্মীরা যেন বাঙালি-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে খানিকটা। সেখানকার শিল্প বিভাগের যিনি পরিচালক, তাঁর ওপরে কর্মচারীদের ব্যবহার বদলে যাচ্ছে হঠাৎ। অতএব কর্মক্ষেত্রে খেলোয়াড় বদল। আমাকে, অর্থাৎ আর এক বাঙালিকে পাঠানো হচ্ছে অদল-বদলের খেলায়। লোক জানিয়ে, নিয়ম মতে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে ভারতের যোগ্য শিল্পীদেরও ডেকে তৈরি হল নির্বাচনের ব্যবস্থা। ইন্টারভিউয়ে আমার জয় হল। বেঙ্গালুরুর বিশ্বেশ্বরাইয়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ামের শিল্প বিভাগে, বিভাগীয় প্রধানের পদ। রীতিমতো অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের জয়মাল্য গলায় পরিয়ে পাঠানো হচ্ছে লিড রোডে খেলার জন্য আমাকে। অফিস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ব্যাপারে ‘অ’ জানি না। ছবি আঁকার মানুষ হতে চলেছে শাসক!

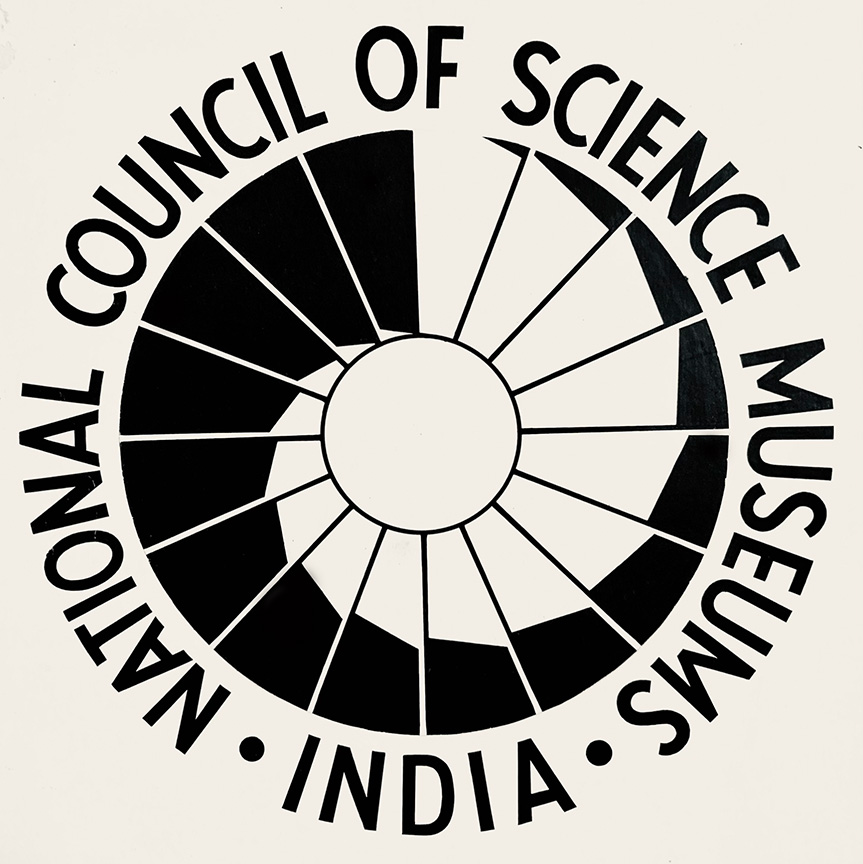

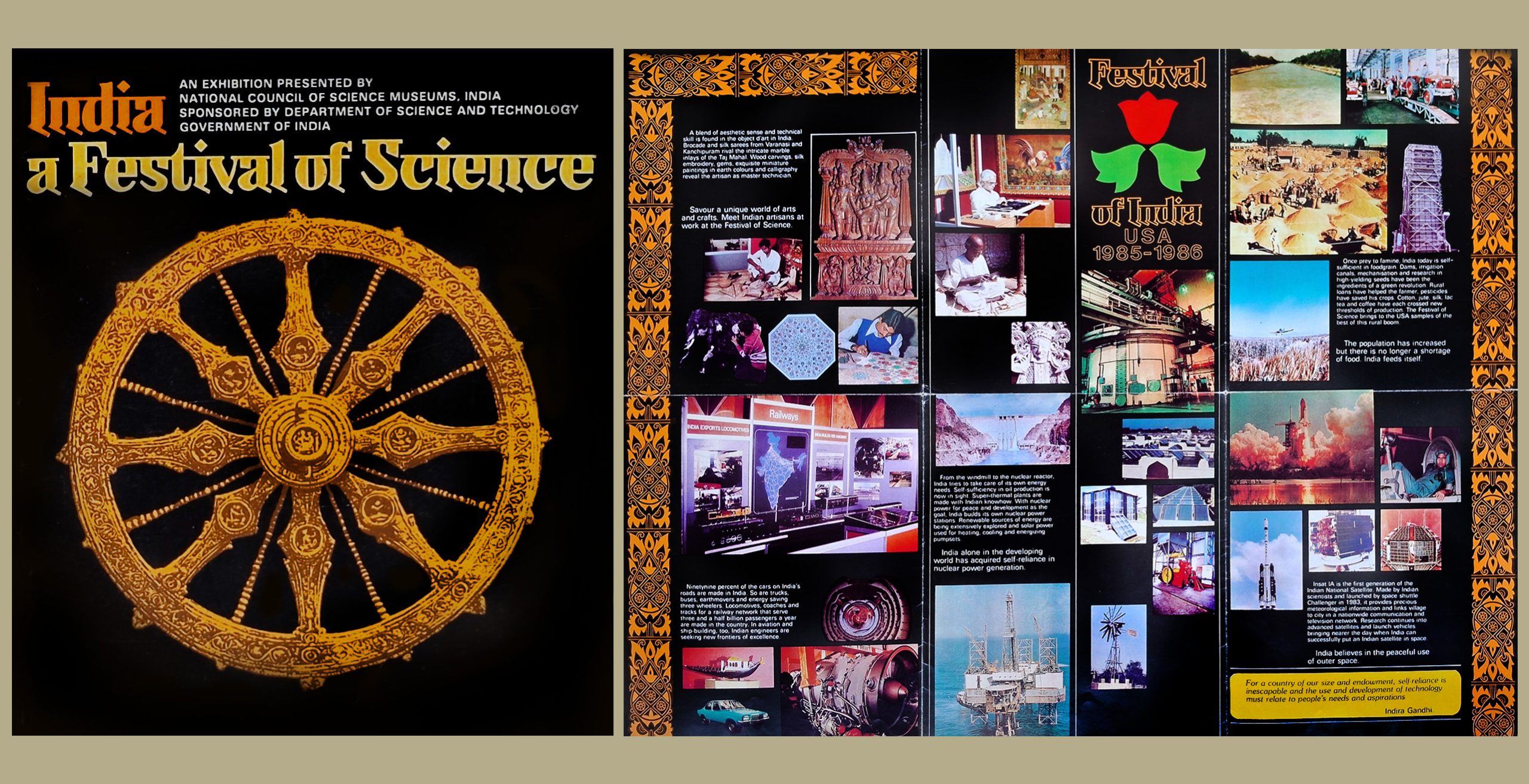

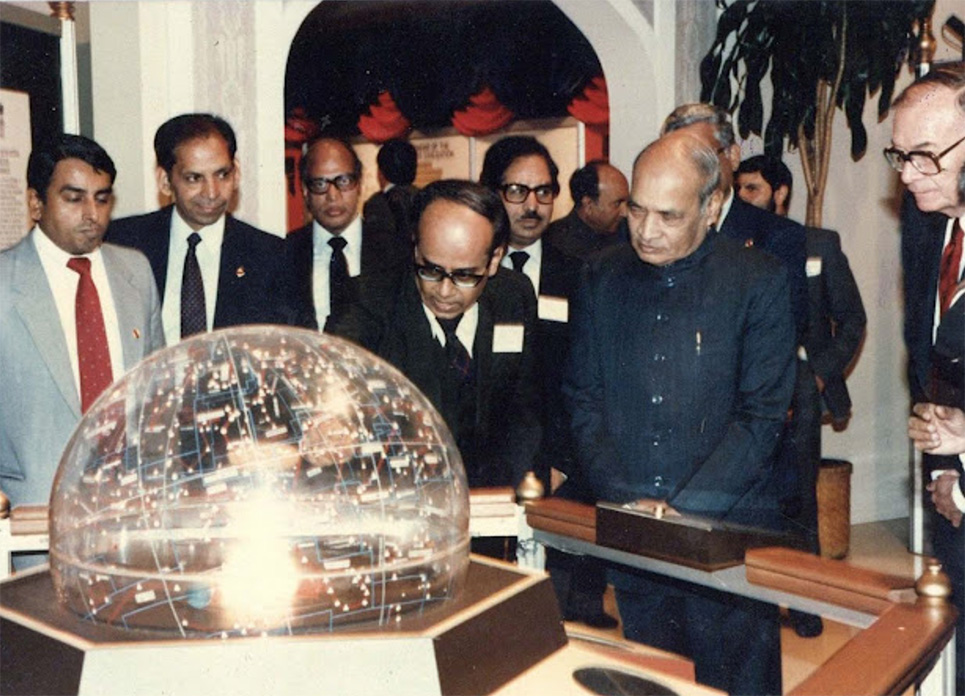

এদিকে ড. ঘোষের তখন সাংঘাতিক টেনশন। অফিস পলিসির নতুন ডিজাইন চলছে। NCSM শুরু হয়েছে নতুন। একটা বিশাল কিছু ধামাকা করতে চাইলেন উনি। আমেরিকার সঙ্গে যোগাযোগে উনি একটি বিশাল প্রদর্শনীর আয়োজন করলেন। শিরোনাম, ‘ইন্ডিয়া: এ ফেস্টিভ্যাল অফ সায়েন্স’। বিষয়, মূলত আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিজ্ঞান, মানে গণিতে আমাদের শূন্যের আবিষ্কার, মহাকাশ বিজ্ঞানের আর্যভট্ট, চিকিৎসা বিজ্ঞানের চরক, আমাদের ধাতু বিজ্ঞান, বেদ ইত্যাদি থেকে বিজ্ঞান-চর্চা, বিজ্ঞান ভাবনা। সেই বিশাল মাপের প্রদর্শনীর ডিজাইনার টিমে আমাকে নিযুক্ত করলেন। দুটো কাজ হল। এক, আমার মনের মধ্যে কাজের ধরন-ধারণের একটা নতুন উদ্যোগ তৈরির উত্তেজনা সৃষ্টি করা। ‘অ্যাডমিনিস্ট্রেশন’-এর প্রথম পাঠ। দুই, আমি যে একটা যথাযথ কাজের লোক এই সংবাদটা পেয়ে যাবে বেঙ্গালুরুর অফিসের মানুষ।

পুরনো ঐতিহাসিক শিল্প, প্রথাগত শিল্প, লোকশিল্প এগুলোর ওপরে জোর দেওয়া হল ড. ঘোষের ইচ্ছায়। সংস্থার সিনিয়র শিল্পী অমিত সরকারের সঙ্গে আমরাও চেষ্টা করেছিলাম এই ডিজাইনে নতুনভাবে প্রদর্শনী সাজাতে। প্যানেলগুলোর অঙ্গসজ্জা, বর্ডার ইত্যাদি অজন্তা ফ্রেস্কোর ডিজাইন থেকে নেওয়া। সরঞ্জামের মধ্যেও ভারতীয় ট্র্যাডিশনাল এবং মাটির কাছাকাছি জিনিসপত্র ব্যবহার করেছিলাম আমরা, যেমন চট, মাদুর, তালপাতা, গোবর মাটি পর্যন্ত ভাবা হল। ফোটোগ্রাফিতে যথাযথ ভারতীয় মেজাজ। আসলে আধুনিক সরঞ্জাম, মানে ভালো কোয়ালিটির প্লাস্টিক, অ্যাক্রিলিক, হাই কোয়ালিটির স্টেনলেস স্টিল, এ সমস্ত দেখাতে গেলে আমাদের পয়সার অভাব আর আমেরিকানদের দেখানোর মানেও হয় না। বরং নতুন ভিস্যুয়াল চিন্তা। ফলও ভালো হয়েছিল, প্রচুর প্রশংসা হল।

মেটিরিয়ালের সঙ্গে সঙ্গে লেখালেখি, ক্যাপশন, এগজিবিট লেবেল ইত্যাদির জন্য একটা ‘হরফ’ মানে, ‘ফন্ট’ তৈরি করে ফেললাম। খানিকটা দেবনাগরী ছাঁদে ভারতীয় গন্ধমাখা। আমেরিকার সব বড় বড় শহরে সেই প্রদর্শনী হয়েছিল আর ওঁদের তরফে যে সমস্ত পাবলিসিটির কাজ, তাতে একটা ভারতীয় চরিত্র দিতে ফন্টটা ব্যবহার করেছিলেন ওঁরাও। বড় হাতের আর ছোট হাতের অক্ষরগুলো এক এক করে হাতে ফিনিশ করে ফোটোগ্রাফি করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ওদের কাছে। প্রদর্শনীর প্রচারপুস্তিকার ডিজাইন এবং নতুন ফন্ট-এর জন্য প্রশংসা পেলাম ড. ঘোষের কাছ থেকে। আমেরিকার পরেও আমাদের সেই প্রদর্শনী রাশিয়া, ইউরোপ সমেত পৃথিবীর বিভিন্ন শহরে দেখানো হয়েছিল।

এবার কলকাতা ছেড়ে বেঙ্গালুরু যাওয়ার পালা। ড. সরোজ ঘোষ নিজে আমাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শেখাচ্ছেন, বিশেষ করে কর্মকর্তা হিসেবে কাজের উচিত-অনুচিতগুলো। ওঁর সুযোগ্য প্রিয়জন এবং এই বিষয়ে যোগ্য, প্রতিষ্ঠানের বিশেষ ব্যক্তি, ইঙ্গিত মুখার্জিকে দিয়ে আমাকে নিত্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের পাঠ দিচ্ছেন।

বেঙ্গালুরু স্টেশনে নেমেই বুদ্ধি করে একটি ছোট্ট চটিবই কিনে ফেললাম, যার নাম ‘লার্ন কানাড়া ইন টোয়েন্টি ডেজ’। আমার অ্যাডমিনিস্ট্রেশন শিক্ষার পাঠে কিন্তু এটি ছিল না। অফিসে যোগ দেওয়ার মুহূর্ত থেকেই বাংলা-বিদ্বেষ মুছে দিতে কানাড়া প্রেমে ভেসে গেলাম আমি। নতুন সংস্কৃতি। শুরুতেই সেবারের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, আর তার শুরুর ঘোষণা অংশ বললাম কানাড়া ভাষায়। প্রচুর হাততালি। পরের কাণ্ডটা যা হল তাতে নিজেই অবাক হয়ে যাই। আসলে সবাই শত্রু হয় না বন্ধু কোথাও কোনওভাবে থাকেই। আমি পেলাম সাহিত্য-সিনেমা-নাটকপ্রেমী শশীধরকে, তাকেই সঙ্গে নিয়ে দিনরাত খেটে, কেঁদে-হেসে, পাগলের মতো আমরা সুকুমার রায়ের ‘অবাক জলপান’ অনুবাদ করলাম কানাড়া ভাষায় এবং মঞ্চস্থ করলাম অফিসে। হয়ে গেল বাংলা-কানাড়া ভাই ভাই, বাঙালির দিগ্বিজয় শুরু হয়ে গেল।

ডক্টর ঘোষ নিজে তদারকি করছেন আমার বসবাস, অফিসের কাজ। আপদ-বিপদে আড়ালে থেকে সব কিছুতে নজরদারি। বড় একটা প্রোজেক্ট দিলেন বেঙ্গালুরু মিউজিয়ামে। মহাকাশ নিয়ে ছোটদের উপযোগী গ্যালারি ডিজাইন। আমার ডিপার্টমেন্টের সহকর্মীরা, গ্রাফিক ডিজাইনার, ভাস্কর, প্রিন্টার, ফোটোগ্রাফার– এরা তো আছেই, তার সঙ্গে জুড়ে গেল ইলেকট্রিক্যাল, ইলেকট্রনিক্স-এর কর্মীরা, মেকানিক্যালের একটা বিরাট বড় অংশ এবং কার্পেন্টাররা। সবার সঙ্গে তাল মিলিয়ে, মন জুগিয়ে কাজ হাসিল করার এক মস্ত পরীক্ষা। মিউজিয়ামের নিয়মিত শিক্ষামূলক প্রোগ্রামগুলো ছাড়াও একটা মজার বিষয় ছিল বিজ্ঞান বিষয়ে নাটক প্রতিযোগিতা। অফিসের বাইরে, দক্ষিণ ভারতের সিনেমা থিয়েটার, মন্দির ভাস্কর্য, শ্যাডো পাপেট, আঞ্চলিক পালাগান, লোকসংগীত, কর্নাটিক ক্লাসিকাল মিউজিক। সব মিলিয়ে জমে গেল বেঙ্গালুরু।

কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, বেঙ্গালুরুতে আমাকে রাখা হয়েছে যেন ডিজাইন ক্ষমতার প্রয়োগ করে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বুঝে নিতে। সেই কাজটা করার জন্য জাস্ট কয়েক বছর রাখা, তারপরে আবার উপড়ে ফেলা হল। ড. সরোজ ঘোষ আমাকে বিশাল আর একটা প্রজেক্টে বদলি করে দিলেন। এবার মুম্বই। বিশাল এলাকা জুড়ে সায়েন্স গার্ডেন সমেত আকাশচুম্বী পুরনো দুর্গের ধাঁচে গড়া মিউজিয়াম বিল্ডিং। অসাধারণ স্থাপত্য। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে দিয়ে উদ্বোধন করা ঝকঝকে এই বিশাল মিউজিয়ামের শিল্প বিভাগের দায়িত্ব দিয়ে আমাকে পাঠানো হল মুম্বই। বেঙ্গালুরুকে আঞ্চলিক মানসিকতার মনে হত, সেক্ষেত্রে মুম্বই আন্তর্জাতিক।

প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ সময়। ক্ষণে ক্ষণে বিখ্যাত বিজ্ঞানীরা আসছেন। স্টিফেন হকিং এলেন। আসছেন মহাকাশচারীরা। দেশজুড়ে বিশাল মাপের ডাইনোসর শো। ড. ঘোষের সবচেয়ে পছন্দের এবং যেখান থেকে বেশিরভাগটাই নিতেন সেখানকার মানুষজনের নিত্য আনাগোনা। আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো শহরের ‘এক্সপ্লোরেটরিয়াম’।

মুম্বই এসেই শুরুতে মহারাষ্ট্রের শত শত ছোট-বড় স্কুলে পোস্টারে ছেয়ে দেওয়া হল। পোস্টারি শিক্ষা, আমার নতুন প্রোজেক্ট। পোস্টারে ধাঁধা-মজা-ম্যাজিক স্কুলের দেওয়ালে। তারপরে মুম্বই রেলের অসংখ্য স্টেশনে বড় বড় পোস্টার করে নতুন মিউজিয়ামের প্রোপাগান্ডা। এখানে ড. ঘোষ আমাকে সাবধান করে দিলেন। বললেন, “তুমি যে পোস্টার ডিজাইনের নেশায় মেতে উঠেছ, একটা জিনিস খেয়াল রেখো, অত্যাধুনিক পোস্টার করে তুমি হয়তো ইউনেস্কোর প্রাইজ পেয়ে যাবে, কিন্তু আমাদের দেশে এখনও ‘চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে মার্কা’ ডিজাইন চাই।” নতুন মিউজিয়াম। কাজের জন্য ময়দান ফাঁকা। গার্ডেনে রাখা হয়েছে ঘোড়ায় টানা ট্রাম, কোথাও বড় বড় রেল ইঞ্জিন, এরোপ্লেন। এছাড়া অসংখ্য গার্ডেন এগজিবিট। মিউজিয়ামের ভেতরে আমার হাতে এল প্রোজেক্ট, ‘ম্যান অ্যান্ড মেশিন’, যেখানে মানব শরীরের সঙ্গে বিভিন্ন কলকবজার কী সম্পর্ক, তাই নিয়ে বিশাল গ্যালারি।

নতুন আর একটা জিনিস শিখলাম, সেটা হচ্ছে পয়সা খরচ করা এবং পয়সা আদায় করা। প্রতি বছরে বাজেটে একটি বিশাল অঙ্কের টাকা অফিসের জন্য বরাদ্দ থাকত, তাতে নিজের ডিপার্টমেন্টের জন্য দরাদরি করে টাকা নিতে পারার এবং সেটাকে যুক্তিযুক্ত ভাবে খরচা করতে পারার ওপরে একটা কৃতিত্ব অর্জন করা আর কী। শিল্পের জন্য দরকারে আমি প্রচুর পরিমাণে ফিল্ম, বই ইত্যাদি কেনার ব্যাপারে একেবারে ধনী। তবে ড. ঘোষ বলে দিতেন কীভাবে পয়সা ব্যবহার করতে হয়। বলতেন, ‘পয়সা জোগাড়টা করব আমি ওপর মহল থেকে। কাজের জন্য সোনা চাইলে সোনা দেব, পয়সা চাইলে পয়সা, কিন্তু জাস্টিফাই করতে হবে। না করতে পারলে পরের বছরে কেড়ে নেব পয়সা।’

এরপরে মিউজিয়াম বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষায় বিদেশ যাত্রা। আরও বড় করে জানার উদ্দেশ্যে, ইন্দো-জার্মান কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে আমাকে পাঠানো হল জার্মানিতে। পৃথিবীর তাবড় তাবড় সায়েন্স মিউজিয়ামগুলো রয়েছে জার্মানির বিভিন্ন বড় শহরে। বিস্তারিত বলার ন্যায্য প্রলোভন এখানে কিন্তু জায়গা কম। তবুও স্বল্প পরিসরে এক আধটু না বললেই নয়। শুরুর শহর ‘ফ্রাঙ্কফুর্ট’। পৃথিবীর বিভিন্ন আধুনিক বড় মাপের এয়ারপোর্টের একটি। সেখান থেকেই আন্দাজ করা গেল শহরটার চেহারা। জীবনে প্রথম বিদেশে, তায় আমি একা। তবে জার্মান শহরগুলোর মধ্যে সাইন, সিম্বল এবং যাবতীয় নির্দেশিকার গ্রাফিকগুলো এত সুন্দর আর যথাযথ যে কাউকে কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করতেই হয় না। ‘ইউ বান’ মানে আন্ডারগ্রাউন্ড রেলওয়ে শহরের নিচে প্রায় দু’-তিন স্তরে, শহরের নিচে শহর তার নিচেও শহর। বিশাল বড় কাঁচের জানালাওয়ালা পাতালরেলে চড়ে ‘রাইন’ নদীর ধারে ধারে আঙুর খেত আর পুরনো দুর্গ দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলাম ‘বন’। সেখানে আমার কর্মসূচি, ভ্রমণসূচির যাবতীয় টিকিট এবং প্রয়েজনীয় কাগজপত্র আর পয়সা অর্থাৎ, ডয়েচ মার্ক (এখন হলে ইউরো) সমস্তই দেওয়া হবে। বুড়ো জার্মান ভদ্রলোক বড় রসিক ছিলেন। স্নেহের সুরে আমাকে বলেছিলেন, টাকাপয়সা সব সময় এক জায়গায় রেখো না, ব্যাগে, পকেটে, দু’-তিন জায়গায় আলাদা রেখো। আর হ্যাঁ, পয়সাগুলো মেপে খরচ করবে, কোন ‘ডান্সিং গার্ল’-এর পেছনে কিন্তু এ পয়সা খরচ করে ফেলো না।

‘বোখুম’-এর মাইন মিউজিয়াম, পাতালে বিশাল খনি। খনির আদলে পুরো ব্যাপারটা তো নিখুঁত, আমার মন পড়ে আছে অন্য জায়গায়, এগজিবিটের পাশাপাশি ফাঁকা দেওয়ালগুলোতে পুরনো দিনের শিল্পীদের আঁকা চমৎকার সব খনি সংক্রান্ত পেন্টিং। ‘ব্রেমারহাফেন’ বন্দর শহর, মেরিটাইম মিউজিয়াম সেখানে। জাহাজ ডুবির খুঁজে পাওয়া পুরনো জাহাজগুলোর অংশ সমুদ্রের তলা থেকে নিয়ে এসে সেগুলো জুড়ে জুড়ে আবার তৈরি করছে পুরোটা। সময়ের ব্যবধানে ওপরের শুকিয়ে যাওয়া কাঠ এবং সদ্য আনা ভিজেকাঠ ম্যাচ করবে না বলে সমস্ত জোড়ার কাজগুলো করা হচ্ছে অদ্ভুতভাবে বিশাল সাইজের একটা অ্যাকোয়ারিয়ামে। অভাবনীয়!

সবচেয়ে মজার ব্যাপার জীবনে প্রথম সাবমেরিনে চড়ে তার ভেতরে সবকিছু দেখলাম। ‘ব্রেমেন’ সুন্দর শহর। সেখানে শিখলাম ‘ট্যাক্সিডার্মি’ বানানোর কৌশল। জন্তু-জানোয়ারের চামড়া খুলে নিয়ে সেগুলোর ভেতরে খড় বা তুলো ইত্যাদি ভরে চামড়া লাগিয়ে সত্যিকারের জন্তুর মতো করা। বাইরে দেখলাম জার্মান শিল্প গ্রাম, আর্ট ভিলেজ। এখানে বলে রাখি, কিছু শহরের কথা আমি এড়িয়ে যাব জায়গার অভাবে। এরপর ‘নুরেমবার্গ’। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রেল মিউজিয়াম। নুরেমবার্গ, বিখ্যাত জার্মান শিল্পী আলব্রেখট ডুরার-এর জন্মস্থান।

তৎকালীন জার্মান শহরের হিরো শহর, ‘বার্লিন’। পূর্ব বার্লিন এবং পশ্চিম বার্লিনের ঝগড়া তখনও যায়নি। সেখানে কাজ ছিল ‘ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম’-এ। তার বাইরের আর কিছু বলি আর না বলি, ‘বার্লিন ওয়াল’ শব্দটা উচ্চারণ করতেই হয়। তখনও বার্লিনের দেওয়াল ভাঙা হয়নি। অজস্র ছবি তুলেছিলাম এবং মুগ্ধ হয়ে দেখেছিলাম সেইসব ‘গ্রাফিতি’। প্রতিবাদের ঐতিহাসিক শিল্পকর্ম। সবার শেষে ‘মিউনিখ’ শহরের কথা বলতেই হয়, কারণ এখানেই সেই বিখ্যাত ‘ডয়েচেস মিউজিয়াম’, যা দেখে ড. বিধানচন্দ্র রায়ের মাথায় এসেছিল আমাদের দেশেরও চাই এরকমের মিউজিয়াম। এখানে ছিলাম অনেক দিন। মিউজিয়াম ছাড়াও আর একটা জিনিসের কথা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে ‘অলিম্পিক ভিলেজ’। এই প্রথম অলিম্পিকের বিশালত্ব সম্পর্কেও একটা চাক্ষুষ ধারণা হল।

বিদেশ থেকে অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করে দেশে ফিরে সেসব জ্ঞানের প্রয়োগের পালা। অতএব, এল আবার বদলির প্রস্তাব। এবারে আমাকে বদলি করা হচ্ছে এমন একটা প্রোজেক্টে, যেখানে একেবারেই মাটি থেকে, ঘাস থেকে, একটি একটি করে ইট গেঁথে তৈরি হবে একটা বিরাট বিজ্ঞান পরিবেশনের সংস্থা। ‘সায়েন্স সিটি’, কলকাতা। এই অফার আমি গ্রহণ করিনি। ড. ঘোষ খুশি হননি আমার ইচ্ছায়। মনে পড়ছিল গ্রাম থেকে যখন আমি শহরে আসি আর্ট কলেজে পড়তে তখন একটাই ইচ্ছে– ছবি আঁকব। বয়স এখনও পঞ্চাশের কম। সময় আছে। সুখের চাকরি ছেড়ে শুরু করলাম জীবনের আর এক অধ্যায়। সে অধ্যায়ও খুব খারাপ হল না। আমার স্বাধীনভাবে পুরো সময় জুড়ে জলরঙে ছবি আঁকার অধ্যায়।

ড. সরোজ ঘোষ নিঃসন্দেহে সফল পরিচালক। নেশায়, পেশায়, ‘মিউজিয়াম মেকার’। ভারতের মানচিত্রে সর্বত্র নানা রঙের পিন লাগিয়েছিলেন সায়েন্স মিউজিয়ামের জন্য। উনি ছিলেন কর্তাদের কর্তা। ‘ডাইরেক্টর জেনারেল’। অনেক পুরস্কার অনেক প্রশংসা, সাধ মিটিয়ে কাজ। পুরস্কারের ঝুলিতে পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ ছাড়াও দেশি-বিদেশি আরও অনেক। অনেক মিউজিয়াম কমিটির উনি উদ্যোক্তা, উপদেষ্টা। কলকাতার টাউন হল, দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনের মিউজিয়াম, বিদেশে প্যারিসের মিউজিয়াম। ওঁর হাত ধরে এবং স্নেহের ছায়ায় আমার জীবনের ২০ বছর কেটে গেল। যার অর্ধেক সময় বিজ্ঞান শিক্ষায় আর অর্ধেকটা শাসকের ভূমিকায়, পরিচালনার কাজে। চাকরি ছাড়ার পরে বুঝলাম মানুষের কত ভালোবাসা। আজও ভারতে যে কোনও সায়েন্স মিউজিয়ামে গেলে মিউজিয়ামের কর্তারা আমাকে দেখে আনন্দে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। এমন পুরস্কার আর কোথায় পেতাম!

দীর্ঘ যাত্রায় এই যে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, যুক্তি-বুদ্ধি, প্রশাসনের হিসেব-নিকেষ, সব একসময় কেমন যেন রক্তে-মাংসে মিশে যায়। অভিভাবকের মতো আগলে রেখেছিলেন আমাকে ড. ঘোষ। উন্নততর কাজের জন্যই বদলি করেছিলেন বারবার, এক এক সময় মনে হয়েছে ড. ঘোষ আমার ওপরে রাগলে, আমাকে ধমকালেও এটা ওঁর নাটক ছিল, অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের নাটক। আসলে উনি আমাকে শাস্তি দিতে চাইলেও আমাকে ছাড়তে চাইতেন না কখনও।

…………………………………..

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

…………………………………..

খুব ছোট্ট একটা দৃশ্য মনের মধ্যে বাঁধিয়ে রেখেছি। জার্মানিতে যাওয়ার সময় ড. ঘোষ ওঁর বাড়িতে ডেকেছিলেন। প্রথমবার বিদেশ যাচ্ছি বলে যাত্রা পথে যাতে ছোটখাটো কোনও অসুবিধা না হয়, তাই আমাকে দিয়েছিলেন কিছু খুচরো ডলার। আর মিসেস ঘোষ সেদিন আমাকে চা-বিস্কুট অফার করেননি, দিয়েছিলেন নিজের হাতে রান্না করা এক বাটি পায়েস।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ২২: মধ্যবিত্ত সমাজে ঈশ্বরকে মানুষ রূপে দেখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ২১: ‘তারে জমিন পর’-এর সময় আমির খান শিল্পীর আচার-আচরণ বুঝতেই আমাকে ওঁর বাড়িতে রেখেছিলেন

পর্ব ২০: আমার জলরঙের গুরু শ্যামল দত্ত রায়ের থেকে শিখেছি ছবির আবহ নির্মাণ

পর্ব ১৯: দু’হাতে দুটো ঘড়ি পরতেন জয়াদি, না, কোনও স্টাইলের জন্য নয়

পর্ব ১৮: সিদ্ধার্থ যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা-জগতের কবি

পর্ব ১৭: ডানহাত দিয়ে প্রতিমার বাঁ-চোখ, বাঁ-হাত দিয়ে ডানচোখ আঁকতেন ফণীজ্যাঠা

পর্ব ১৬: আমার কাছে আঁকা শেখার প্রথম দিন নার্ভাস হয়ে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং

পর্ব ১৫: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শিল্পীদের মনের গভীরে প্রবেশপথ বাতলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন ‘বারোয়ারি ডায়রি’

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved