ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, যখন আমাদের আলো বলতে ছিল শুধু চাঁদমামা আর সূয্যিমামা। ধ্রুবতারা, শুকতারা, সন্ধ্যাতারার আলো দেখেছি, দেখেছি রাতের আকাশে ছায়াপথ। বিশাল জলাভূমিতে মাঝরাতে দেখেছি আলেয়ার আলো। খুউউব ছোট্ট বাবুই পাখির বাসায় জোনাকির আলো আর খুব বড় বলতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের পরে ছায়া সরে গিয়ে ক্ষণিকের সেই হীরের আংটি। জীবনে কত না আলো দেখা হল। তাপস সেন সেই সব আলোর নরম গরম চরিত্র বুঝে তাদেরকে ফ্রেমবন্দি করেছেন।

‘ভোর হলো দোর খোলো খুকুমণি ওঠো রে…’। ভোর বলতে কেমন যেন এই লাইনটাই মনে পড়ে প্রথমে। পল্লিজীবনে আমরা খোকাখুকুরা ভোরের নতুন আলো মেখেই ঘুম থেকে উঠতাম। দোর খুলতেই বারান্দায় একফালি ঝকঝকে রোদ্দুর। কখনও টালির চালের ফোঁকর গলে সরু আলোর রেখা বিছানায় এসে চোখে মুখে পড়ে ভাঙিয়ে দিত ঘুম। ঘুম ভেঙে উঠে দৌড়ে গোয়ালে। বেড়ার ফাঁক দিয়ে ডোরাকাটা আলো এসে পড়েছে আমাদের সদ্যোজাত সাদা বাছুরের গায়।

ভাবি বহু শত, সহস্র বছর আগে আদিম যুগের খোকা-খুকুরা সকালের আলো দেখে খুশি হয়ে উঠত। সেদিনের সেই সকালের আলো ছিল আসলে সমস্ত অন্ধকারের ভয় কাটানো সূর্যের আলো। আলোর একটা মানে ছিল। কবেকার সেই ভোর আর কবেকার সূর্যের আলো। বহু সহস্র ভোরের আলো পেরিয়ে এসেছি আমিও। এখন অন্ধকারে আগের মতো ততটা ভয় পাই না আর, আলো দেখে খুব সহজে পুলকিত হই না। আলো এখন আমাদের হাতের খেলা। যখন খুশি আলো, যখন খুশি অন্ধকার, যত আলো চাই ততটাই আলো।

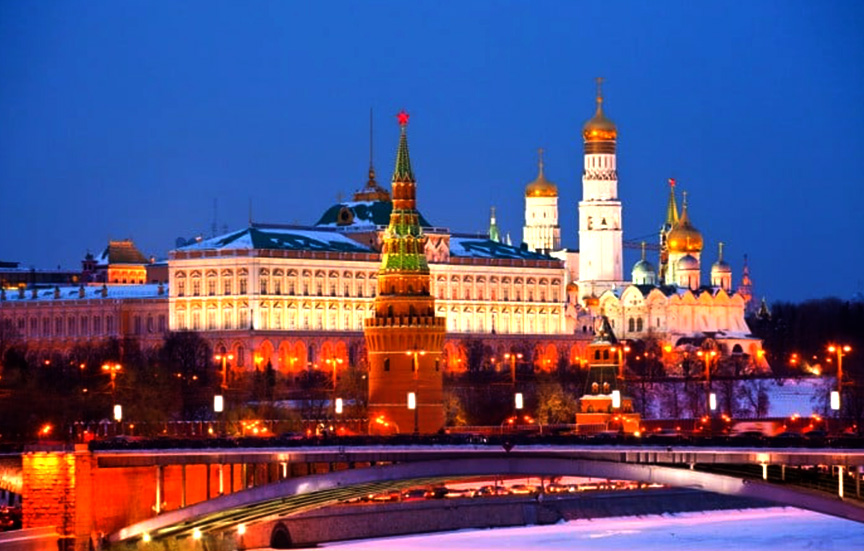

এই বড় বয়সে একদিন ছোটবেলার সরলতা নিয়ে রাতে, ভোরের আলো দেখে চমকে উঠেছিলাম। বহু দূরে বিদেশে কোনও দুর্গ-প্রায় বদ্ধ ঘরের মধ্যে সেই আলোর আয়োজন। রাশিয়ার মস্কো শহরে বিখ্যাত বলশয় থিয়েটারে অপেরা দেখতে গেছি একবার। সারা মঞ্চ ফাঁকা। সবে দর্শক ঢুকছে একে একে। মঞ্চের ডানদিকের উইংসের বাইরে মনে হল জানালা খোলা, সেখান থেকে এক ঝাঁক সকালের রোদ্দুর ঢুকে পড়েছে মেঝেতে, তেরছাভাবে গরাদের লম্বা ছায়া ফেলে। একেবারে চারিদিকে বন্ধ সূচিভেদ্য অন্ধকারের মাঝখানে এইরকম ঝকঝকে সূর্যের আলো ঢুকে পড়াটা কোনও সত্যিকারের আলো ছিল না। ওটা ছিল নাটকের আলো, একটা নাটকীয় আলো।

বলশয় থিয়েটারে ওই ভোরের আলো কার সৃষ্টি, তা আমার জানা নেই। তবে কলকাতায় সুরেশ দত্তের পাপেট থিয়েটারে, পুতুল নাটকের ছোট্ট মঞ্চে ‘আলাদীন’-এর ঘুম ভাঙছে অসাধারণ এক ভোরের আলোয়, সে আলো-কে কী করে ভুলি! সেই আলোর স্রষ্টা, বাঙালির সবার প্রিয়, আমাদের সবচেয়ে চেনা, আলোর জাদুকর তাপস সেন। আমার সৌভাগ্য সেই বিখ্যাত প্রযোজনা ‘আলাদীন’-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলাম সুরেশ দত্ত এবং খালেদ চৌধুরীর সহকারী হিসেবে।

তখন আর্ট কলেজে পড়ি। নানা জায়গায় নানা কাজে কখন কীভাবে যেন জুড়ে যাচ্ছি। এই প্রজেক্টে সেট রং করা মানে ব্রিজ, পাহাড় ইত্যাদির গায়ের রং, পুতুল রং করার কাজ এবং পোস্টার ডিজাইন ইত্যাদি। সঙ্গে ছিল এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী, তার মধ্যে তাপস সেনের ছেলে-মেয়ে জয়, জয়ন্তী ছিল। ছিল নিউটন, অনিরুদ্ধ, সঞ্জিত, স্বপন আরও অনেকে। মনে আছে, নাটকে একটি দুষ্টু লোককে বাঘে আক্রমণ করার দৃশ্যে সমস্ত দর্শক চমকে সিটের পেছনের অংশে ধাক্কা খেত। আর ছিল প্রদীপের দৈত্যের সেই অট্টহাসি এবং অদ্ভুত ধরনের মহাকাশে নীলাভ আলোয় একটি বিশাল মুখোশ। যেখানে ছোট্ট মঞ্চের পরিসর ছাড়িয়ে এক অদ্ভুত সীমানা ছাড়ানোর, লার্জার দ্যান লাইফ সাইজ-এর অনুভূতি। এসবই ঘটত কেবলমাত্র আলোর জাদুতে।

তাপস সেনের কথা, তাঁর আলোর ম্যাজিকের কথা শুনেছি অনেক। সম্প্রতি তাঁর শতবর্ষ পালনে অনেক কথা, দেশ-বিদেশ, সারা পৃথিবীতে ওঁর কাজের কথা অনেক গুণীজন বলেছেন। তবুও যেন সাধ মেটে না। মানুষটাকে নিয়ে এখনও যেন অনেক কিছুই বলা বাকি। বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র প্রমুখ দিকপালের সঙ্গে তাঁর কাজ। ‘অঙ্গার’ নাটকে খনিতে জল ঢুকে যাওয়ার দৃশ্য, ‘সেতু’-র সেই গোটা ট্রেনের দৃশ্য, ‘কল্লোল’ নাটকে বিমান আক্রমণ ইত্যাদি অবাক করা কাজগুলো তাপস সেন করেছিলেন আমার জন্মের অনেক আগেই। নেট ঘাটলে এমন অসংখ্য আশ্চর্য কাজ দেখা যাবে এক্ষুনি। ওদিকটায় আমি তাই বিরত থাকছি। অন্তত ২৫ বছর অনিয়মিতভাবে আমি যে তাঁর স্নেহের ছায়ায় ছিলাম তাতে আরও যোগ হবে কিছু কিছু ব্যক্তিগত গল্প। সেগুলোর অন্তত কয়েকটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

তাপস সেনের সঙ্গে আমার আলাপ যোগেশদার বাড়িতে। যোগেশ দত্ত, আমার মূকাভিনয়ের শিক্ষক। সাতের দশকের পূর্ণ দাস রোডে যোগেশদার বাড়িটা ছিল তখনকার নানা গুণীজনদের আড্ডা। যেন বিশাল যৌথ পরিবারের বড় বৈঠকখানা। সবাই ছিলেন এক পরিবারের সদস্য। আমি তখন কলকাতা আর্ট কলেজে পড়ছি। তাই আমার অশেষ ভাগ্যি, ওই সব গুণী মানুষদের সান্নিধ্যে শুধু ধন্য হচ্ছি না, অনেক কিছু জানতেও পারছি, কত কিছু শিখতেও পারছি। সত্যি বলতে কি, যোগেশদার দৌলতে আলাপ খালেদ চৌধুরী, শর্বরী রায়চৌধুরীর সঙ্গে। সুনীল গাঙ্গুলী (গিটার), সত্যজিৎ রায়ের মেকআপম্যান অনন্ত দাশ। অভিনেতা পাহাড়ি সান্যাল, ভি বালসারা, সুরেশ দত্ত, মনু দত্ত, রানি কর্ণা, চলচ্চিত্র পরিচালক অঞ্জন দাস প্রমুখ কত যে মানুষের কাছে আমি ঋণী! সেখানেই পরিবারের অভিভাবকের মতো আসতেন তাপস সেন। পেশাদারি কাজের বাইরেও সবার পারিবারিক সব রকম সমস্যার আলোচনা হত। নানা বিষয়ে সমস্যা সমাধানের পথপ্রদর্শক ছিলেন স্বল্পভাষী, গম্ভীর স্বভাবের তাপস সেন। বয়স যাই হোক, আমাদের সবার ‘তাপসদা’।

মনে পড়ছে রবীন্দ্র সদনে অভিনেত্রী সংঘের একটি নাটকের দৃশ্যের কথা। সুরেশ দত্তের চেলা হিসেবে আমিও মঞ্চে। নির্দেশনায় সৌমিত্র চ্যাটার্জি। মঞ্চে একটি ড্রয়িং রুম। তার আসবাবপত্র যথাযথ। নাটক চলাকালীন দর্শকরা কোন অংশ দেখবে এবং একাধিক ভাগ থাকলে কোথায় কোথায় তাদের চোখের বিচরণ হবে, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আলোর ডিজাইনের ওপর। ওই নাটকের একটি অংশে আবেগঘন মুহূর্তে নায়িকার গালে চাই ছোট্ট করে লাল আলোর আভা। ঘর সাজানোর ছলে মানিপ্ল্যান্ট জাতীয় কিছু গাছ লাগানো হয়েছে একপাশে। তাপসদা-কে দেখছি লতাগাছের পাতার ভিড়ে ছোট্ট একটি টিনের কৌটো লুকিয়ে রাখছেন সন্তর্পণে, মধ্যে একটি বাল্ব। যার তার চলে গেছে কন্ট্রোল রুমের বিশাল সুইচ বোর্ড-এ। কখনও সংলাপের একটি শব্দ হয়তো পুরো কাহিনিকে একেবারে স্তব্ধ করে দেবে। তেমনই একটি সময়ে দর্শকের মনোসংযোগ আনতে ক্ষুদ্র একটি আলো। ওঁর মাস্টারস্ট্রোক।

কাঠকুটো, তেলের কৌটো, বিস্কুটের টিন, গাছের ডাল, প্লাস্টিকের টুকরো ইত্যাদি ছোট ছোট মামুলি জিনিস ব্যবহারে বিশাল ভেলকি দেখিয়েছেন তাপসদা, সে গল্প সবার জানা। কিন্তু নাটকের বাইরে গরিবিয়ানা নয়, বহু অর্থব্যয়ে বিশাল আকারের কাজও আবার তিনিই করেছেন। কাঁপিয়ে দিয়েছেন সারা পৃথিবী। হলিউড, বলিউডের মানুষদের মাথা খারাপ করে দিয়েছেন। নাচ, গান, নাটক, মনুমেন্ট, স্থাপত্য এমনকী ল্যান্ডস্কেপ। বাদ দেননি কিছুই, সবার গায়ে আলো ফেলেছেন। কুড়ি হাজারেরও বেশি বিশাল ওয়াটের বাল্ব নিয়ে উনি যে ফ্রান্সের সর্বোচ্চ মনুমেন্ট, আইফেল টাওয়ার আলোকিত করেছিলেন, সে তো ইতিহাস হয়ে আছে।

ভাগ্যচক্রে অন্যদের করা বড় বড় আলো আমি দেখেছি। মানবজাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি রাশিয়ার ক্রেমলিনের স্থাপত্যকলা ও শৈল্পিক সৌন্দর্য দেখেছি চোখ ধাঁধানো আলোয়। দেখেছি মিশরের গিজা শহরের পিরামিড চত্বরে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড, চড়েছি আইফেল টাওয়ারের মাথায়, হেঁটেছি চিনের পাঁচিলে, দেখেছি সমুদ্রের তলায় ডুবোজাহাজের গায়ে আলো আর খনিগর্ভে চুনাপাথরের স্ফটিকের বিশাল গোলকধাঁধা। তবে অতি ক্ষুদ্র আলোর বিশাল অর্থবহ হয়ে ওঠা এবং বিরাট আয়োজনের আলোকে খুব অন্তরঙ্গ করে তোলাই যে আসলে শিল্প– এটা তাপসদার কাছ থেকে জেনেছি।

আমি তখন মুম্বইয়ে সেট করে গেছি। তাপসদা কাজের জন্য মাঝে মাঝেই আসতেন মুম্বই। তাপসদার জীবনের শুরুতে বোম্বে আসা এবং এখনকার মুম্বইয়ে আসার মধ্যে মেজাজের আকাশপাতাল তফাত। শুনলাম, এন.সি.পি.এ-তে এসেছেন। দেখা করতে গেলাম। ন্যাশনাল সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টস, মুম্বইয়ের সবচেয়ে ধনী এলাকায়, মেইন ড্রাইভের শেষ প্রান্তে, নরিমান পয়েন্টে। নামেই পরিচয়, এটা একটা পারফর্মিং আর্টসের পীঠস্থান। ফ্যাশন শো, চলচ্চিত্র, নাটক, নৃত্য, সংগীত, ফটোগ্রাফি, চিত্রকলা, সবকিছু। ৮ একর জমির ওপর পাঁচটা অতি আধুনিক অডিটোরিয়াম। শুধু নাটকের আলো করার জন্য নয়, নানা রকমের অনুষ্ঠান মানে মাল্টিমিডিয়া। সমস্ত কাজেই লাগবে এমন আলোর সরঞ্জাম কিনতে চায় ওরা। সেই বড় বাজেটের আধুনিক আলো কেনার পরামর্শদাতা হিসেবে তাপসদা এসেছেন এবং জাপানের এক কোম্পানির লোকজনদের সঙ্গে মিটিং চলছে, যাদের থেকে কেনা হবে সেইসব সরঞ্জাম।

মনে পড়ছে এই তো সেদিনের কথা। মুম্বইয়ের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারির মধ্যে একটা রেস্তোরাঁ ছিল, নাম ‘সামোভার’। ছবি-আঁকিয়েদের তো বটেই, অন্য সৃজনশীল কাজের মানুষদের এটা ছিল একটা প্রিয় মিটিং প্লেস। কলকাতার কফি হাউসের মতো। এক বিকেলে সামোভারে ঢুকে দেখি ভিতরের দিকে, একটা টেবিলে একা একজন সাদা চুল, চোখা চেহারার বয়স্ক কেউ ঝুঁকে বসে চা খাচ্ছেন। দূর থেকে দেখে তাপসদা মনে হল। কাছে গিয়ে দেখলাম তাপসদাই। শীর্ণকায় দুর্বল শরীর। উল্টোদিকের চেয়ারে বসলাম। আশেপাশের কোনও মানুষ তাঁর দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। কুশল বিনিময়ের পর জানতে চাইলাম, ‘তাপসদা আপনি এখানে?’ উনি বললেন, ‘পাশে ন্যাশনাল গ্যালারি অফ মডার্ন আর্ট-এ এসেছিলাম, এখানে একটু চা খেতে এসেছি।’ পুরানো চেনা জায়গা। ভাবলাম এন.জি.এম.এ-তে কোনও শো দেখতে এসেছেন। কিন্তু উনি যা বললেন, তাতে আমি অবাক। বললেন, ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে একটা ট্রাভেলিং শো এসেছে, তার লাইটিংয়ের কাজে ওঁকে ডেকেছে। স্থাপত্য, মনুমেন্ট না হয় বুঝলাম তাই বলে শিল্পকর্মের, চিত্রকলা এবং ভাস্কর্যের লাইটিং, তায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম। এটা কীভাবে আয়ত্ত করলেন? শান্ত স্বরে তাপসদা বললেন– ‘দ্যাখ, ব্যাপারটা আর কিছু না, কোনও জিনিসকে সঠিকভাবে এবং সুন্দরভাবে দেখার জন্যই আলো, শুধু সেটুকু জানলেই হবে। ভাবা যায়?’

আমাদের কলেজ জীবনে নানা রকমের আলো-ছায়া, মজা, ম্যাজিক, মঞ্চ, সিনেমার মিশ্রণে ‘শঙ্কর স্কোপ’ নামে একটা প্রযোজনা দেখেছিলাম কলকাতায়। উদয়শঙ্করের পরিকল্পনা ও নির্দেশনা। তার বহু পরে মুম্বইয়ে ‘রবি ও রাধা’ নামে আর একটি প্রযোজনা হয়। সেটাতে বড় বড় নাম জড়িয়ে ছিল। পণ্ডিত যশরাজের সংগীত, নাচের অংশে হেমা মালিনী। সিনেমা এবং থিয়েটারের জন্য মঞ্চকে ওপর-নিচে দু’-ভাগ। ওপরে পর্দা, নিচে মঞ্চের সেট। মঞ্চের জ্যান্ত অভিনেতার সঙ্গে সিনেমার অভিনেতার ইন্টারঅ্যাকশন এবং সংলাপ বিনিময় হচ্ছে। কখনও কুশীলবরা পাশের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে ওপরের ঘরে চলে যাচ্ছে এবং ছবি হয়ে যাচ্ছে পর্দায়। সেখানে ফটোগ্রাফি, অভিনয়, আলো, ইত্যাদি ঠিক সময়ে মিশে তৈরি হচ্ছে এক বিস্ময়কর ভিস্যুয়াল। সে কাজেই এসেছিলেন তাপসদা আর সেটাই ছিল মুম্বইয়ে ওঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

সেবারেই বন্ধু, রুদ্রর বাড়ির বৈঠকখানায়, যেটা একটা শিল্প-সংস্কৃতিমনস্ক মানুষের ‘মিলনমঞ্চ’, সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল তাপসদাকে। এখানে মাঝে মাঝেই আমরা নানা গুণীজনের সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি। সেবারে তাপসদার মতো বিশাল মাপের মানুষটাকে ঘিরে ছোট্ট একটা বসার ঘরে আমরা খুব কাছ থেকে বসে ওঁর জীবনের অনেক গল্প, অনেক কথা শুনেছিলাম। শরীরটা ভেঙেছে তখন। একটা মজার ঘটনা ঘটল। আড্ডার শেষে রাতের খাবার ওখানেই। থালাতে সবে ভাত, একটি নিরামিষ তরকারি এবং বাটিতে মাছের ঝোল দেওয়া হয়েছে। দেখেই বলে উঠলেন, মাংস, চাটনি, মিষ্টি ইত্যাদি আর যা যা আছে সব একেবারেই দিয়ে দাও। বলার ধরনেই মনে হয়েছিল মিষ্টি খাওয়াটা ডাক্তারের বারণ বোধ হয়।

এই হল বিংশ শতাব্দীর আলোর জাদুকর, কিংবদন্তি তাপস সেন। আলো দিয়ে ছবি আঁকতেন। বলতেন, খুব ভালো জিনিস হলেও বারবার দেখাতে নেই। মোটে একবার দেখাও, বড়জোর আর আধবার, মানে ওয়ান অ্যান্ড হাফ। দু’-তিনবার কক্ষণও নয়। অল্পতে খুশি হও, প্রকৃতির কাছে থাকো।

……………………………………………

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

……………………………………………

এসব মনে পড়লে ছোটবেলায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে, যখন আমাদের আলো বলতে ছিল শুধু চাঁদমামা আর সূয্যিমামা। ধ্রুবতারা, শুকতারা, সন্ধ্যাতারার আলো দেখেছি, দেখেছি রাতের আকাশে ছায়াপথ। বিশাল জলাভূমিতে মাঝরাতে দেখেছি আলেয়ার আলো। খুউউব ছোট্ট বাবুই পাখির বাসায় জোনাকির আলো আর খুব বড় বলতে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের পরে ছায়া সরে গিয়ে ক্ষণিকের সেই হীরের আংটি। জীবনে কত না আলো দেখা হল। তাপস সেন সেই সব আলোর নরম গরম চরিত্র বুঝে তাদেরকে ফ্রেমবন্দি করেছেন।

তাপসদাকে স্মরণে রাখতে ওঁর দুটো জিনিস নিলাম: আয়োজন ক্ষুদ্র হলেও তার প্রভাব হতে হবে বিশাল। আর সংযম, পরিমিতি বোধ। ওয়ান অ্যান্ড হাফ।

… পড়ুন ‘মুখ ও মণ্ডল’-এর অন্যান্য পর্ব …

পর্ব ২৪: নিজের মুখের ছবি ভালোবাসেন বলে জলরঙে প্রতিলিপি করিয়েছিলেন মেনকা গান্ধী

পর্ব ২৩: ড. সরোজ ঘোষ আমাকে শাস্তি দিতে চাইলেও আমাকে ছাড়তে চাইতেন না কখনও

পর্ব ২২: মধ্যবিত্ত সমাজে ঈশ্বরকে মানুষ রূপে দেখেছেন রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্ব ২১: ‘তারে জমিন পর’-এর সময় আমির খান শিল্পীর আচার-আচরণ বুঝতেই আমাকে ওঁর বাড়িতে রেখেছিলেন

পর্ব ২০: আমার জলরঙের গুরু শ্যামল দত্ত রায়ের থেকে শিখেছি ছবির আবহ নির্মাণ

পর্ব ১৯: দু’হাতে দুটো ঘড়ি পরতেন জয়াদি, না, কোনও স্টাইলের জন্য নয়

পর্ব ১৮: সিদ্ধার্থ যত না বিজ্ঞানী তার চেয়ে অনেক বেশি কল্পনা-জগতের কবি

পর্ব ১৭: ডানহাত দিয়ে প্রতিমার বাঁ-চোখ, বাঁ-হাত দিয়ে ডানচোখ আঁকতেন ফণীজ্যাঠা

পর্ব ১৬: আমার কাছে আঁকা শেখার প্রথম দিন নার্ভাস হয়ে গেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ভি. পি. সিং

পর্ব ১৫: শঙ্করলাল ভট্টাচার্য শিল্পীদের মনের গভীরে প্রবেশপথ বাতলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন ‘বারোয়ারি ডায়রি’

পর্ব ১৪: নাটককে পৃথ্বী থিয়েটারের বাইরে নিয়ে এসে খোলা মাঠে আয়োজন করেছিল সঞ্জনা কাপুর

পর্ব ১৩: চেষ্টা করবি গুরুকে টপকে যাওয়ার, বলেছিলেন আমার মাইম-গুরু যোগেশ দত্ত

পর্ব ১২: আমার শিল্প ও বিজ্ঞানের তর্কাতর্কি সামলাতেন সমরদাই

পর্ব ১১: ছবি না আঁকলে আমি ম্যাজিশিয়ান হতাম, মন পড়ে বলে দিয়েছিলেন পি. সি. সরকার জুনিয়র

পর্ব ১০: তাঁর গান নিয়ে ছবি আঁকা যায় কি না, দেখার ইচ্ছা ছিল ভূপেনদার

পর্ব ৯: পত্র-পত্রিকার মাস্টহেড নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়েছিলেন বিপুলদা

পর্ব ৮: সৌমিত্রদার হাতে কাজ নেই, তাই পরিকল্পনাহীন পাড়া বেড়ানো হল আমাদের

পর্ব ৭: ঘোড়াদৌড়ের মাঠে ফ্যাশন প্যারেড চালু করেছিলেন মরিন ওয়াড়িয়া, হেঁটেছিলেন ঐশ্বর্য রাইও

পর্ব ৬: একাগ্রতাকে কীভাবে কাজে লাগাতে হয় শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, ধরিয়ে দিয়েছিলেন গুরু গোবিন্দন কুট্টি

পর্ব ৫: কলকাতা সহজে জয় করা যায় না, হুসেন অনেকটা পেরেছিলেন

পর্ব ৪: যে পারে সে এমনি পারে শুকনো ডালে ফুল ফোটাতে, বলতেন চণ্ডী লাহিড়ী

পর্ব ৩: সহজ আর সত্যই শিল্পীর আশ্রয়, বলতেন পরিতোষ সেন

পর্ব ২: সব ছবি একদিন বের করে উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলাম, বলেছিলেন অতুল বসু

পর্ব ১: শুধু ছবি আঁকা নয়, একই রিকশায় বসে পেশাদারি দর-দস্তুরও আমাকে শিখিয়েছিলেন সুনীল পাল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved