‘পিয়াসা’ (১৯৫৭) আর ‘কাগজ কে ফুল’ (১৯৫৯) ছবিদুটোর মধ্যে সময়ের ফারাক খুব কম। গোটা টিমটায় বড় রকমের বদল বলতে গানের লিরিক সাহির লুধিয়ানভির জায়গায় কৈফি আজমি লিখেছিলেন। গল্প ডায়লগ যেমন ছিল, আবরার আলভির। আবরার কিন্তু নানা জায়গায় বলেছেন, এই দুটো ছবি বানানোর সময় কীরকম তর্কাতর্কির তুফান উঠত, ভাবনার দেওয়া-নেওয়া চলত নানা পক্ষের। আজব সব পরিস্থিতির সামনে পড়ে উঠে আসত আকস্মিক নতুন কত সমাধান।

ঘোড়া দেখলেই সবার পায়ে বেমালুম বাত। কোনও কিছু লিখতে গেলে এই তেজি প্রাণীর চলাফেরা মনে আসে। সোজা গট গট করে কিছু যে বলে যাব, এমন কনফিডেন্স কস্মিনকালেও ছিল না। আড়ে আড়ে কোনাকুনি চলতে গিয়েও লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তাই আড়াই চালে ভাবি। বাধা টপকে আদার ব্যাপারীও মোক্ষম ঘরটিতে গিয়ে বসতে পারে চোখের পলকে। কাটাকুটি– সে পরের কথা। তবে নিওলিথ স্তব্ধতায় না হোক মহীনের পোষা জীবটির আপন মনে ঘাস খাওয়ার দৃশ্য নিউটাউনেও দেখা যায়, সূর্যাস্তে, সন্ধ্যায়। স্যুররিয়াল। বিষাদ মন্থর। দিনশেষের লালচে আলোয় পিঠের ভাবনা-ক্ষতগুলো চিক চিক করে। কারও হাসি পায়, কারও চোখে জল আসে।

…………………………………………..

১১.

অ্যান এঞ্জেল বিটিং উইংস ইন এ ভয়েড

সত্যি বলতে, গুরু দত্তকে নিয়ে অনেক দিন ধরে যেসব ধাঁধাঁ আমাদের মনে তৈরি হয়ে উঠেছে, এতদিন পরেও তার আর উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু ‘পিয়াসা’, আর ‘কাগজ কে ফুল’– ছবিদুটোর সূত্রেই অন্তত বেশ কিছু গিঁট আলগা করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। স্বাধীনতার দশ বছর পরেও ভারতে ফিল্ম বানানোর কোনও সরকারি উদ্যোগ বা সাহায্য তখনও চোখে পড়ছে না। মাধ্যমটা নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, বেশিরভাগই কাজটা করেছেন মারাত্মক ঝুঁকি নিয়ে। সিনেমার ইতিহাস সত্যিই তার টেকনোলজির সঙ্গে এত বেশি জড়িয়ে আছে, যে আমাদের মতো সাধারণ দর্শকের পক্ষে তার খবর নেওয়া বা বোঝা দুষ্কর! সিনেমা দেখে দেখে, কী দেখানো হচ্ছে– সেইটে পোড়-খাওয়া সাধারণ অভিজ্ঞ দর্শক বুঝতে চাইতেন। আজও চান হয়তো। কিন্তু বুঝিয়ে বলার ব্যাপারটা গিয়েছে। আমার মেজজেঠু সিনেমা দেখতেন, তিনি টিভিতে দৃশ্যের ব্যাখ্যা করে অনেক সময় রানিং কমেন্ট্রি দিতেন। ‘অপুর সংসার’ ছবিতে অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ শুনে অপুর রিয়াকশন তিনি বুঝিয়ে বলতেন, এই চড় মারা মানে হল মরে যাওয়াটাকে চড় মারা। সিঁড়ি দেখাচ্ছে, মানে হল মনের ভেতরে নামছে। এইরকম নানা দুর্বোধ্যতার হোমমেড সলিউশন করে দেওয়ার মতো বুঝমান দর্শক যতই সিনেমার ব্যাখ্যা করুক, লেন্স, আলো, শট, এডিটিং, সাউন্ড ইত্যাদি জটিল টেকনিকাল প্রহেলিকার সঙ্গে সাধারণ দর্শকের কোনও দিন পরিচয় ছিল না, আজও নেই। তবে মোবাইলে তোলা রিল ইত্যাদির কারণে চলচ্ছবির অনেক রহস্যই আজ ছেলেবুড়ো অনেকের হাতের মুঠোয়। এতদিনে নতুন সিনেমার চোখ সর্বজনিক হল। তাই আবার নতুন করে পুরনো ক্লাসিক ছবিগুলো দেখলে তা নিয়ে কথা বললে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে আসতে পারে। সেইসব ভেবেই কতগুলো কথা মনে আসছে।

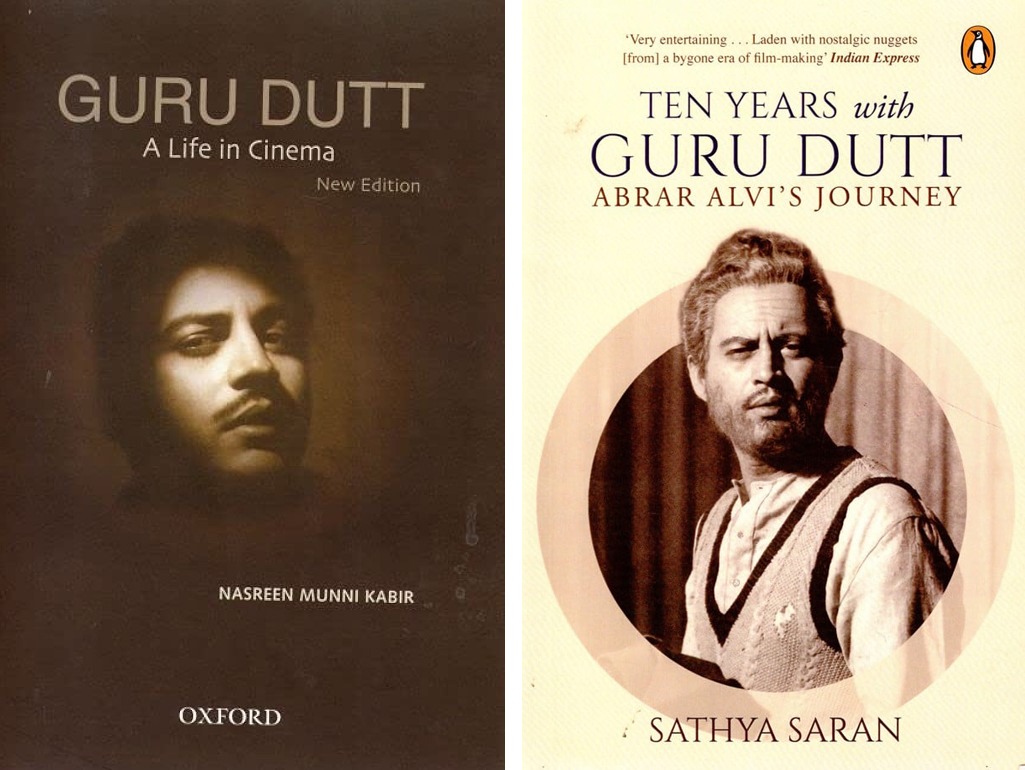

গুরু দত্তকে নিয়ে দুটো আকর বই আছে আর একটা ডকুমেন্টরি। এছাড়া বিভিন্ন ফিল্ম ম্যাগাজিনে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বহু মানুষের সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা। সব লেখা এক জায়গায় করা হয়েছে কি না, জানা নেই। ২০০৮-এ প্রকাশ পেয়েছিল পেঙ্গুইন বুকস থেকে সথ্য সরনের বই, ‘টেন ইয়ারস অফ গুরু দত্ত’, ‘আবরার আলভিস জর্নি’। এর আগে ১৯৯৬ সালে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় নাসরিন মুন্নি কবির এর লেখা, ‘গুরু দত্ত: এ লাইফ ইন সিনেমা’। ব্যস এই। ফিল্ম স্টাডিসের ভেতর থেকে গবেষণা-ভিত্তিক নতুন কোনও বই অথবা লেখার খবর নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, আজ কাল অথবা পরশু। সিনেমা নিয়ে কথা বলতে গেলে তার ভেতরকার কলকবজা শুটিং স্ক্রিপ্ট, সিনেমার জগতে কাজ করা অসংখ্য মানুষ, তাদের কাজ করবার পদ্ধতি– এসব নিয়ে জানা দরকার। অন্যান্য শিল্পমাধ্যমে সেটা তত গুরুত্ব পায় না। অন্য শিল্পকাজ একা করা যায়। সিনেমার প্রকৃতিই এমন, যেখানে শুধুমাত্র ডিরেক্টরের ছবি নিয়ে ভাবনাই ধরা পড়ে এমন নয়। অনেক মানুষের বোধভাষ্যি ডিরেক্টরের কাজের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়। তাই কোনও সিনেমা তৈরি করার গল্প যদি অনেকের মুখে শোনা যায়, তবে কত আশ্চর্য পরিস্থিতিতে কার কোন সূত্র কাজে লাগিয়ে পরিচালক মশাই উতরে গেলেন সেটাও যেমন গল্প কথায় জানা যায়, তেমনই অ্যানেকডোটের মধ্যে দিয়ে জুড়ে যায় বিভিন্ন লোকের যোগাযোগে নির্মিত ছবির প্রকৃত ইতিহাস। সেখানে কাঠবিড়ালীর গুরুত্বও অপরিসীম।

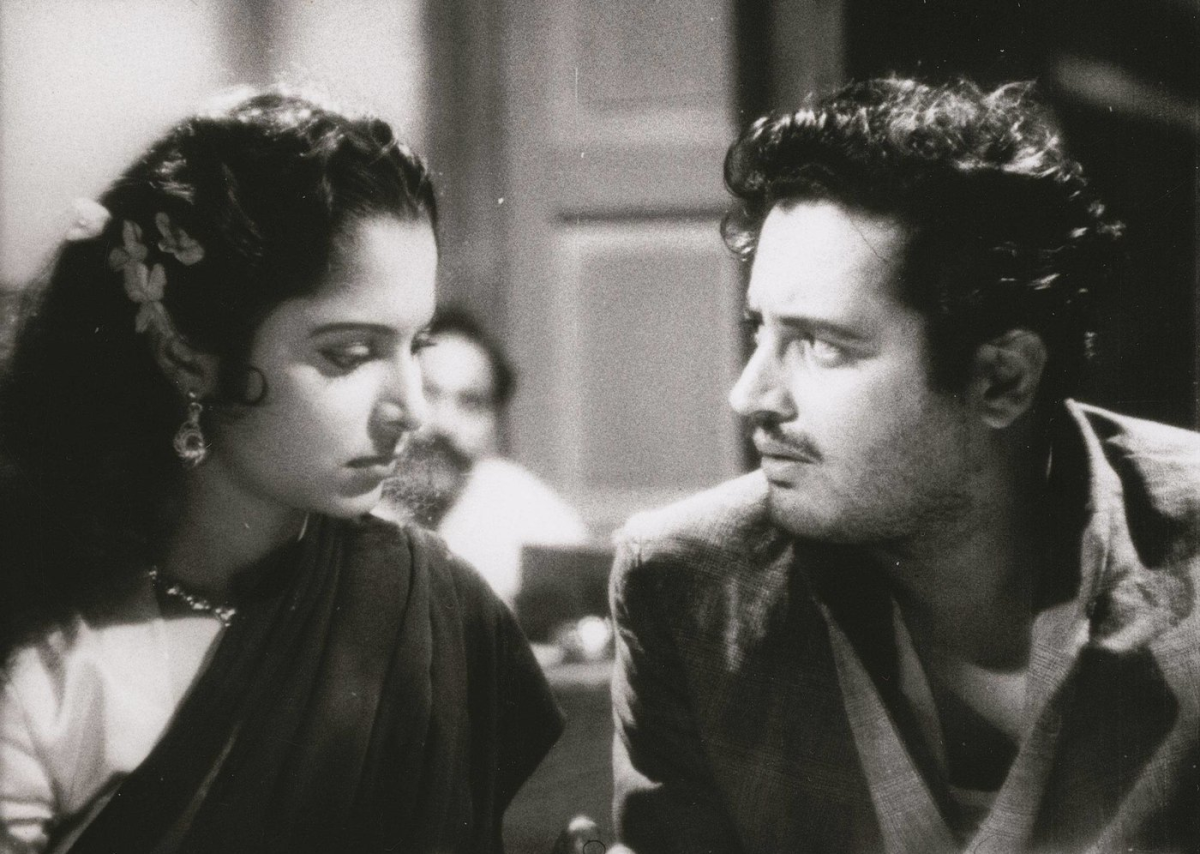

‘পিয়াসা’ (১৯৫৭) আর ‘কাগজ কে ফুল’ (১৯৫৯) ছবিদুটোর মধ্যে সময়ের ফারাক খুব কম। গোটা টিমটায় বড় রকমের বদল বলতে গানের লিরিক সাহির লুধিয়ানভির জায়গায় কৈফি আজমি লিখেছিলেন। গল্প ডায়লগ যেমন ছিল, আবরার আলভির। আবরার কিন্তু নানা জায়গায় বলেছেন, এই দুটো ছবি বানানোর সময় কীরকম তর্কাতর্কির তুফান উঠত, ভাবনার দেওয়া-নেওয়া চলত নানা পক্ষের। আজব সব পরিস্থিতির সামনে পড়ে উঠে আসত আকস্মিক নতুন কত সমাধান। যেমন ‘পিয়াসা’ ছবির কলেজ পুনর্মিলনে বিজয়ের গাওয়া মোহম্মদ রফির গলায় ‘টাঙ্গ আ চুকে হ্যায় কস্মাকসে’ গানটার গল্প। গানের রেকর্ডিংয়ের আগে প্রয়োজনীয় রিহার্সাল গুরু দত্ত, আবরার, সাহির, এস ডি বর্মন আর গায়ককে নিয়ে। ঠিক হয়েছে সাহির লুধিয়ানভির কয়েকটা কবিতা ব্যবহার করা হবে। সেটা ঠিক সিকোয়েন্স অনুযায়ী লেখা লিরিক নয়। কবির কবিতা, ছায়াছবিতে যেটা বিজয় লিখেছে। কিন্তু সুরটা দেবেন বর্মন সাহেব। রফি ঠিক সময়মতো হাজির হয়ে লিরিক পড়ছেন। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরেও শচীনদেবের দেখা নেই। সাহির লুধিয়ানভির এইসব কবিতা গুরু দত্তকে অনেক সময় শোনাতেন রাজ খোসলা কিংবা আবরার আলবি। মুশায়েরার একটা নিজস্ব সুরে পড়ার চাল আছে। কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পরে, গুরু দত্ত আর আবরার মোহম্মদ রফিকে অনুরোধ করে বসলেন, তিনি নিজেই যদি একবার সেরকম করে পড়েন? কয়েকবার পড়ে নিয়ে সুরেলা গলায় আবৃত্তি করতে শুরু করলেন গায়ক। সেখানেই গুরু দত্তের টেপ রেকর্ডারে রেকর্ড করা হয় কবিতাটি। আবরার বলেছেন, ওই রেকর্ডিংয়ের নয়েজ, শব্দ সিচুয়েশনটাকে আরও অথেন্টিক করে তুলেছে। মীনা-র সঙ্গে বিজয়ের প্রথম মোলাকাত কলেজের ক্লাসে, কবিতা শুনিয়ে। এই আবার দেখার মুহূর্তটাও কবিতায় হোক, আবরার-এর এই ইম্প্রোভাইজেশন কাজে লেগে যায়। সাহিরের লেখা ‘বেশ্যাখানা’ (চাকলে) পিয়াসাতে সরাসরি ব্যবহার করা হয়, যেখানে বিজয় মদ্যপান করে সোনাগাছির ভেতর দিয়ে হাঁটছে আর ঘরগুলোর ভেতর থেকে উঠে আসা শব্দ, দৃশ্য, চূড়ান্ত অমানবিকতায় জন্ম হচ্ছে কবিতার। কেউ যেন পাতাল থেকে ডাকছে আমাদের।

‘পিয়াসা’ বানানো খুব ঝুঁকির কাজ। এই নতুন কবি, কবিতা কিংবা কবিত্বে সাধারণ কেন অতি-শিক্ষিত মানুষেরও উৎসাহ থাকে না। কিন্তু সিনেমা মাস মিডিয়ম, এর ভেতরেই বিপুল টাকা নিয়ে ব্যবসা। স্বাধীনতার ১০ বছরের মধ্যে সেখানে কবি, কবিতা, পরিবার, প্রেম, সম্পর্ক আর সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পূর্ণ অস্বীকার দর্শক কীভাবে নেবেন, সেটা আন্দাজ করেও সাধারণ দর্শককেই লক্ষ্যে রেখে ছবি বানাচ্ছেন গুরু দত্ত। পুলিশের কাজ গরিব মানুষের ওপর চড়াও হওয়া, হাসপাতালের ডাক্তার ঘুষ খেয়ে যা করার নয় তাই-ই করে, পরিবার কুম্ভীপাক, সমগোত্রের বন্ধু প্রতারক, প্রেমিকা টাকার হাতে বশ। কারা এখানে মানুষের মতো আচরণ করেছে? মালিশওয়ালা, ভিখিরি, রাস্তার মেয়ের দল আর কবিতা-ভক্ত গুলাব। একেবারে শেষে বিজয় যে-কথাগুলো মীনাকে বলে গেল তাতে একটা ঘুণধরা পচা সমাজের কথা আছে। বিজয় বলে, ব্যক্তি হিসেবে কারও প্রতি কোনও অভিযোগ তার নেই। যদি অভিযোগ কিছু থাকে সে এই গোটা প্রক্রিয়াটাই, যেটা মানুষকে এইরকম বানিয়ে ছেড়েছে।

ছবিতে বিজয়কে বারবার ক্রুশবিদ্ধ যিশুর সঙ্গে তুলনা করেছেন চিত্র পরিচালক, সেটা সবাই জানেন। বিখ্যাত গান ‘জানে উয়ো ক্যায়সে’-র চিত্র নির্মাণে ছড়ানো দু’হাত বিজয় পরে একেবারে তার শোকসভার আলোছায়ায় এসে হাজির হবে পিছন থেকে, দরজায় সিলুয়েটে দেখা সত্যি মানুষটার প্রকাশ নিশ্চয়ই যিশুর সেই পুনরুল্লেখ। মাঝখানে বিজয়ের মৃত্যুসংবাদ মীনার কাছে মিস্টার ঘোষ যখন পড়ে শোনান, মীনার হাতের ‘লাইফ’ পত্রিকার ইলাস্ট্রেশনে দেখা যায় ক্রশিফিকশনের ইমেজ। ফলে বোঝা যায়, মানবিক যন্ত্রণার মুক্তির পথ খোঁজে যে চৈতন্য তার সিম্বল হিসেবে এখানে যিশুকে বেছে নিয়েছেন পরিচালক। শেষ দৃশ্যের কিন্তু আরও একটা ইমেজ সাদৃশ্য আছে। এখানে এসে প্লাতোর বিখ্যাত গুহাতত্ত্বর রূপক রেজরেকশনের কাহিনির সঙ্গে অনিবার্যত মনে পড়ে যায়। যে রূপক বা আলেগোরি বাস্তবতার সত্যতা আর মিথ্যে নিয়ে আজ অবধি পাশ্চাত্য দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যান। প্লাতো-র মানুষেরা রয়েছে যেন একটা গুহার ভেতর, দরজার দিকে পিছন করে। সামনে তাকিয়ে আছে। তারা চেন দিয়ে বাঁধা। সামনে গুহার দেওয়াল, সেখানে ঘটছে না কিছুই, অথচ বাইরে থেকে সত্যিকারের জগতে বাস্তবিক ঘটনার ছায়া এসে পড়ছে। ছায়াজগৎ নড়ছে চড়ছে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেটাকেই গুহার মানুষ সত্যি বলে জানছে। অথচ সত্যিটা আছে পেছন দিকে। কথা হল, ওই চেনটা ভেঙে কেউ যদি একবার ঘুরে তাকায়, বেরিয়ে আসে তবেই, সে সত্য বলো জগত বলো আর বাস্তবই বলো, তার খোঁজ পাবে।সাধারণভাবে সিনেমার সঙ্গে এই তত্ত্বের যোগ নিয়ে বাংলা আর ইংরাজি দুটো ভাষাতেই লিখেছেন শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়। একেবারে হালে ছোট এক ফরাসি সিনেমা ‘আলেগোহ্রি সিটাদিনে’ বা ‘আরবান আলেগোরি’ (২০২৪)-তেও বাস্তবতাকে বুঝতে এই গুহার গল্প নিয়ে আসা হয়েছে। সেই ছবি নিয়ে বারান্তরে কথা বলা যাবে।

এবার যদি ‘পিয়াসা’ ছবির বিখ্যাত শোকসভার ছবিটা ভাবি, সামনে মিথ্যেকেই সত্যি করে তোলার খেলায় সারিবদ্ধ দর্শক। সহসা গুহামুখের মতো দরজায় সত্যিকারের জ্যান্ত মানুষটার উপস্থিতি। যিশুর মতন। কিন্তু গুহার মানুষ বাইরে না এসে সত্য স্বয়ং গুহার ভেতর ঢুকে পড়লে কী হুলস্থুল লেগে যায়, তারই নিদর্শন এই কবি বিজয়ের জীবন। আর আলোর ভূমিকাও এবার বোঝা যায়। কারণ পরিস্থতি সামাল দিতে ওই স্বর্গীয় আলোর আর কোনও ভূমিকা থাকে না। মিথ্যের কারবার যাদের, তারা হলের আলো নিভিয়ে দেয়। ফলে বাইরে থেকে আসা বিশেষ এক উজ্জ্বল আলোর ঠিকানা গুরুদত্ত কী দর্শনের পথ হিসেবে ব্যবহার করলেন? ‘কাগজ কে ফুল’ ছবিতেও স্টুডিওর ভেতর বাইরে থেকে আসে আলো। দৃশ্যগুলোর নতুন অর্থ সম্ভাবনা গড়ে ওঠে। সাহির লুধিয়ানভি দর্শন আর উর্দুর ছাত্র ছিলেন। ‘পিয়াসা’ ছবির ওই দৃশ্যে ব্যবহার করা গানে তিনি যে প্রশ্ন করেছিলেন, এই জগত সামনে, যেটা মিথ্যে দিয়ে মোড়া, হাতের মুঠোয় আসে যদি– কী হবে তা নিয়ে। আর একেবারে শেষ দৃশ্যে গুলাবের হাত ধরে বিজয় যে বাইরে বেরিয়ে যায়, পরিবার, রাষ্ট্র, সমাজ সব কিছুর শৃঙ্খল ছিঁড়ে, সেও কি প্লাতোর চেন ছিঁড়ে বাস্তবতার সত্যে বেরিয়ে আসা মানুষ নয়?

আবরার আলভির এই শেষ না-পসন্দ ছিল। তাঁর মনে হয়েছিল বিজয়ের কাজ এরই মধ্যে থেকে লড়াই করা, নতুন কবিতা লেখা। মানুষকে পথ দেখানো। কিন্তু গুরুদত্ত তৃপ্ত ছিলেন। বলেছিলেন, না, এটাই শেষ। এই চলে যাওয়াটাই শেষ।

প্লাতো কী সাধে কবিদের আদর্শ রাষ্ট্রের বাইরে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। সত্যিকারের কবি ঝামেলা পাকায়। গুরু দত্ত কবি ছিলেন। অনেক মানুষের ভাবনা প্রতিভা নিয়ে অনেক দূরের কিছু একটা তাঁকে টান দিয়েছিল। খানিকটা আলোছায়া ফেলে রেখে তিনি দরজা খুলে চলে গেলেন। ‘ক্লাসিকস আন্ড ক্যাশ’ নামে ওঁর একটা ছোট প্রবন্ধ আছে। ক্লাসিক আর ক্যাশের মধ্যে একমাত্র মিল হলো ইংরাজি ‘সি’ অক্ষরটা এই কথা বলে শুরু করলেও, গুরু দত্ত একেবারে শেষে গিয়ে ভারতীয় ছবি নিয়ে লিখেছেন–

আমাদের ছকে বাঁধা সিনেমার জগতে যে সবার জানা লাইনের বাইরে যাওয়ার সাহস দেখাবে, তার ভাগ্যেই জুটবে সেই তকমা, ম্যাথু আর্নল্ড যেটা শেলিকে নিয়ে বলেছিলেন- ‘শূন্যে ডানা ঝাপটানো এক দেবদূত’।

শিল্প নিয়ে যাঁরা বেঁচে থাকেন, আমাদের মধ্যেই সাধারণ মানুষের মতো সবার সঙ্গে সবাই হয়েই বেঁচে থাকেন। বাজারে তাদের দেখা যায়। ফুটবল মাঠে কিংবা রাস্তার আড্ডায় সবখানেই। সিনেমা বলো, কবিতা বলো, ছবি বলো– সবই ওই ডানা ঝাপটানোর শব্দ। শুনতে পাওয়া না পাওয়া আমাদের হাতে।

… এক, দুই, আড়াই-এর অন্যান্য পর্ব …

১০. কবির বিশ্রাম

৯. গত ২০ বছরে নস্টালজিয়ার এত বাড়বাড়ন্ত কেন?

৮. কলকাতার মূর্তি-আবর্জনা কি বাড়ছে?

৭. ভাবা প্র্যাকটিস করা, কঠিন এখন

৬. লেখার অত্যাচার, লেখার বাঁচা-মরা

৫. বিশ্বকর্মা পুজোর সন্ধেবেলাটার মতো বিষাদ আর হয় না

৪. কথা শেষ হতে পারে, ‘শেষ কথা’ বলে কিছু হয় না

৩. দেখা হলে বলে দিও, আজও বেঁচে আছি

২. ফুলের রং শেষ পর্যন্ত মিশে যায় নন্দিনীর বুকের রক্তের ইমেজে

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved