‘মেরা নাম জোকার’ যখন কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে, উত্তর কলকাতার একটি অংশে তখন দুটো উপনিবেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে দু’দিকে। বামপন্থীদের দুই ভাগ তখন সংঘর্ষ-রত, সিপিএম এবং নকশাল। এক-একটি এলাকা এক-একটি দলের মুক্তাঞ্চল। এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় স্কুলে যাতায়াতও করা যাচ্ছে না। মাঝেমধ্যে দু’চারটে বোমা আর লাশ একত্রেই পড়ছে। বাগবাজারের এক বামকর্মী গ্রেফতার হল এবং তাঁর মৃত্যু হল হেফাজতে, তাই নিয়ে শোকমিছিল বেরল পাড়ায়। সেই মিছিলে হেঁটে স্কুলছাত্ররা চিহ্নিত হয়ে পড়ছে। সেখানে শঙ্কর-জয়কিষাণের সুরে মুকেশের ‘জিনা ইঁয়াহা মরনা ইঁয়াহা’ যখন আমন সায়ানির সঞ্চালনায় বিবিধ ভারতীর সেই ‘বিনাকা গীতমালা’-য় বেজে উঠছে, তখন খুব একটা রোমাঞ্চ জাগবে কি?

২.

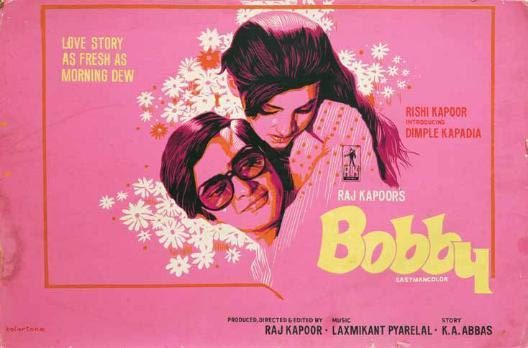

১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে ‘দর্পণা’-য় ‘ববি’, নভেম্বর মাসে ‘মিত্রা’-য় ‘ইয়াদোঁ কি বরাত’– পরপর ঝড় তুলল। ‘ববি’ চেনা প্রেমের গল্পের নতুন ছক তৈরি করল, টিন-এজ নায়ক-নায়িকাকে নিয়ে এসে। ‘ইয়াদোঁ কি বরাত’ ঝিনচ্যাক অ্যাকশন-সমৃদ্ধ প্রতিশোধের গল্প, প্রেম, রোমান্স, অপরাধের ককটেলকে তুলে আনল আদ্যন্ত মিউজিক্যালে, যার ফলে বলিউডের প্রথম ‘মসালা ছবি’-র তকমা জুটল এই ছবির।

দু’টি ছবি সম্পূর্ণ নতুন দুই ধারার আমদানি ঘটাল। ‘ববি’ টিন-এজ প্রেমের সঙ্গে মেশাল পারিবারিক বাধা, শ্রেণি-রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক বিভাজনরেখা কীভাবে বদলাতে পারে প্রেমের অন্দরমহলের সমীকরণ, তার নতুন মূলধারার ভাষ্য তুলে আনল। নবাগতা, তখন ১৬ বছর বয়সি ডিম্পল কাপাডিয়ার মিনি স্কার্ট, ক্রপ টপ বা টু-পিস বিকিনি, প্রথম হিরো ঋষি কাপুরের গাবদা কালো চশমা, আঁটসাঁট শার্ট, রংচঙে জিনস ফ্যাশন দুনিয়ায় যেমন আলোড়ন তুলল; তেমনই তা প্রথম চেনাল তরুণ প্রজন্মের প্রেমের স্বরকে। বয়স্ক নায়ক ও অল্পবয়সি নায়িকার প্রেম নয়, একেবারে যৌবনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রেমের কাঁচাত্ব, তার রাগ, বিচ্ছেদ, সন্ধির চেহারা স্পষ্ট হয়ে উঠল সেই ছবিতে। একই সঙ্গে বড়লোক হিন্দু ও গরিব খ্রিস্টান প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনের জন্য সামাজিক লড়াই এই ছবিতে জুড়ল অন্যতর মাত্রা। খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নে এই ছবি কয়েক কোটি দর্শক টানল। পারসি ভাষায় রিমেক হল এই ছবি।

লক্ষ্মীকান্ত-পেয়ারেলালের সুরে ‘ম্যায় শায়র তো নাহি’ বা ‘হাম তুম এক কামরে মে বন্ধ হো’ যেমন একদিকে ছিল, তেমন অন্যদিকে ছিল ‘বেশক মন্দির-মসজিদ’-এর মতো গান। যেখানে বলা ছিল, মন্দির-মসজিদ চাইলে ভেঙে দাও, প্রেমে ভরা হৃদয় ভেঙো না। প্রেম-ভালোবাসাই শেষ কথা বলবে, ধর্ম-টর্ম ফাউ, এসব তখন মূলধারায় চাইলেই বলা যেত। যাই হোক, ‘ববি’-র প্রসঙ্গে আরও নানা কথা উঠে আসতে পারে। কিন্তু ‘ববি’ নিয়ে অন্য একটি প্রশ্ন অবশ্যম্ভাবী ভাবে উঠে আসেই। এই ছবি কি একটি অনিবার্য প্রস্থানবিন্দু নয়? কেন এই প্রশ্ন, তারও একটি প্রেক্ষিত রয়েছে।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ভারত জুড়ে বাণিজ্যিকভাবে অসফল হওয়া ও সমালোচকদের ঠেস খাওয়া এই ছবি রাজ কাপুরকে যখন পথে বসিয়েছে, তখন উত্তর কলকাতার বলিউডের পোকা তরুণরাও কিন্তু উদাসীন থেকেছে। যদিও নিকিতা ক্রুশ্চেভের বন্ধু খাজা আহমেদ আব্বাসের লেখা এই ছবি মস্কো-তে ব্যবসা মন্দ করেনি। এমনকী, এই ছবিতে সোভিয়েতের শিল্পীদের অংশগ্রহণও ছিল। কিন্তু ভারতে ফেল করে যাওয়া এই ছবির মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল মানবিক উত্তরণের এই দীর্ঘ মহাকাব্য নির্মাণের চেষ্টা।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

১৯৭০ সালে মুক্তি পেয়েছিল চার ঘণ্টার দীর্ঘ ছবি ‘মেরা নাম জোকার’। ‘ববি’-র চিত্রনাট্যকার খাজা আহমেদ আব্বাসেরই চিত্রনাট্য। বলিউডের সমুদ্রপারের বাজার নির্মাণেও ভূমিকা ছিল তাঁর। সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতীয় ছবি তিনিই প্রথম নিয়ে গেলেন তাঁর ‘ধরতি কি লাল’-এর সূত্রে, যে ছবি খোদ জোসেফ স্তালিনের প্রশংসা কুড়োল। ’৯১-এ সোভিয়েত ভাঙার আগে সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০-র কাছাকাছি ছবি গিয়েছে সে-দেশে। তার মধ্যে ব্লকবাস্টার হয়েছে চারটি ছবি, ‘আওয়ারা’, ‘ববি’ (যে দু’টিই খাজা আব্বাসের চিত্রনাট্য), ‘ডিস্কো ডান্সার’ এবং ‘বারুদ’ (১৯৭৬)। দ্বাদশ শতকের সুফি সাধক আবু আইয়ুব আল-আনসারির বংশধর, মির্জা গালিবের ছাত্র আলতাফ হুসেইন আলির দৌহিত্র, আলোকায়িত উর্দু কবি, দুঁদে সাংবাদিক, আদ্যন্ত বামপন্থী খাজা আহমেদ আব্বাস স্বাধীন ভারতের বলিউডের সৌধ নির্মাণে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁর চিত্রনাট্যে, পরিচালনায় বলিউড ‘নীচা নগর’, ‘আওয়ারা’, ‘শ্রীচারশো বিশ’, ‘জাগতে রহো’-র মতো ছবি পেয়েছে, যা জনরঞ্জক হয়ে উঠতে বিশেষ বেগ পায়নি। আরেক আইপিটিএ কর্মী, বামঘেঁষা নির্দেশক রাজ কাপুরের সঙ্গে তাঁর সফল জুটি হঠাৎই সাতের দশকের শুরুতেই এসে হোঁচট খেল, ‘মেরা নাম জোকার’-এ।

‘ববি’-র প্রেমিক রাগী, উন্মাদনায় ভরা, প্রেমের জন্য মরতে ভয় না-পাওয়া সদ্য যুবক, যে কিঞ্চিৎ অপরিণতও বটে। এমন উত্তাল যৌবনেরই সেসময় আদতে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল তারুণ্যে ভরা দর্শকমনে। ‘মেরা নাম জোকার’-এর অসাফল্য ব্যাখ্যা করতে কি সেই সময়ের অস্থিরতাই যথেষ্ট ছিল? হয়তো, হ্যাঁ। কিন্তু এখানে আরেকটু ভাবনাসূত্র থেকে যায়। যা কিছুটা ফিরে দেখা আখ্যানের মধ্য দিয়েই যেতে পারে।

‘মেরা নাম জোকার’ যখন কলকাতায় মুক্তি পেয়েছে, উত্তর কলকাতার একটি অংশে তখন দুটো উপনিবেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে দু’দিকে। বামপন্থীদের দুই ভাগ তখন সংঘর্ষ-রত, সিপিএম এবং নকশাল। এক-একটি এলাকা এক-একটি দলের মুক্তাঞ্চল। এ-পাড়া থেকে ও-পাড়ায় স্কুলে যাতায়াতও করা যাচ্ছে না। মাঝেমধ্যে দু’চারটে বোমা আর লাশ একত্রেই পড়ছে। বাগবাজারের এক বামকর্মী গ্রেফতার হল এবং তাঁর মৃত্যু হল হেফাজতে, তাই নিয়ে শোকমিছিল বেরল পাড়ায়। সেই মিছিলে হেঁটে স্কুলছাত্ররা চিহ্নিত হয়ে পড়ছে। সেখানে শঙ্কর-জয়কিষাণের সুরে মুকেশের ‘জিনা ইঁয়াহা মরনা ইঁয়াহা’ যখন আমন সায়ানির সঞ্চালনায় বিবিধ ভারতীর সেই ‘বিনাকা গীতমালা’-য় বেজে উঠছে, তখন খুব একটা রোমাঞ্চ জাগবে কি?

ভারত জুড়ে বাণিজ্যিকভাবে অসফল হওয়া ও সমালোচকদের ঠেস খাওয়া এই ছবি রাজ কাপুরকে যখন পথে বসিয়েছে, তখন উত্তর কলকাতার বলিউডের পোকা তরুণরাও কিন্তু উদাসীন থেকেছে। যদিও নিকিতা ক্রুশ্চেভের বন্ধু খাজা আহমেদ আব্বাসের লেখা এই ছবি মস্কো-তে ব্যবসা মন্দ করেনি। এমনকী, এই ছবিতে সোভিয়েতের শিল্পীদের অংশগ্রহণও ছিল। কিন্তু ভারতে ফেল করে যাওয়া এই ছবির মূল সমস্যা হয়ে দাঁড়াল মানবিক উত্তরণের এই দীর্ঘ মহাকাব্য নির্মাণের চেষ্টা। সেই সময় স্থায়ী সরকার না থাকা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার উত্তর ভাগের ওই খণ্ডাংশের মতোই বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রীকাকুলামে বেতার কেন্দ্র খুলতে চাইছেন চারু মজুমদার। অন্যদিকে বিট প্রজন্মের প্রভাব হিপি আন্দোলনের সূত্রে একটু একটু করে ছড়াচ্ছে, যার রীতিমতো বিকৃত একটি চেহারা বলিউডে উঠে এসেছে বারবার, বিশেষ করে এক বছর পরের ‘হরেরাম হরেকৃষ্ণ’-তেই (১৯৭১)।

সব মিলিয়ে ‘মেরা নাম জোকার’-এর মেলোড্রামাটিক করুণ রস হারিয়ে গেল বলিউডের এক চেনা স্রোতের সঙ্গে, এবং তা হয়ে উঠল বলিউডি ছবির এক অবধারিত ডিপারচার। যেখানে ওই ছবির কিশোর ঋষি কাপুর ওরফে রাজু মা অচলা সচদেবের কাছে চড় খায় বড় হয়ে বাবার মতো জোকার হতে চেয়ে, সেখান থেকে তিন বছরের মধ্যে তাকে হয়ে উঠতেই হত ছটফটে, দুর্দম প্রেমিক রাজা, যে গরিব ব্র্যাগানজা পরিবারের ববির প্রেমে পড়ে জীবন দিতে রাজি।

বলিউডের এই বদলের সূত্র কিছুটা বুঝতে হবে ‘মেরা নাম জোকার’-এর সূত্রেই, যা এক যাত্রাপথের আভাস হয়তো বা দিতে পারে।

পুনশ্চ অনুরাগ কাশ্যপের মন্তব্যে বঙ্গজনরা রেগে যাবেন না। দোতলা-তিনতলা বা এভারেস্টের উচ্চতা নেহাতই সিনেমার গুণমান সংক্রান্ত বহেস। কিন্তু যে সিনেমা জনমনে রয়ে গিয়েছে দীর্ঘকাল, যে সিনেমা ইতিহাসের সহায়ক হতে পারে, তাকে ফিরে দেখতে গেলে রাজনৈতিক হতেই হয়। রাজনীতির প্রশ্নে বাংলা ছবির অবস্থান আর বলিউডের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা যেতেই পারে পরের কিস্তিতে। যে-বছর ‘প্রতিদ্বন্দ্বী’, ‘ইন্টারভিউ’ মুক্তি পাচ্ছে বাংলায়, সেই বছর কেন ‘মেরা নাম জোকার’ মুখ থুবড়ে পড়ল, তার কিঞ্চিৎ কৌতূহলী ছানবিন চলতেই পারে। তবে মনে রাখার, ‘হীরক রাজার দেশে’ যেমন আদ্যন্ত রাজনৈতিক, ‘কুলি’-র রাজনীতিও সিনেমার মান-নিরপেক্ষ জনপ্রিয় সিনেমা-সংস্কৃতির সারস্বত বিচারে খুব এড়িয়ে যাওয়ার নয়। আবার ‘দাদার কীর্তি’ আর ‘ডিস্কো ডান্সার’-এর মধ্যে সেতুবন্ধন চাইলেই হতে পারে। মনে রাখতে হবে, দু’-ক্ষেত্রেই নায়কের পারফরম্যান্সই তার হাতিয়ার, দুর্বলতা তার ভালোমানুষি। আর গুণমানের নিরিখে দেখলে, ‘হীরক রাজার দেশে’ এবং ‘দাদার কীর্তি’ সত্যজিৎ রায় বা তরুণ মজুমদারের ফিল্মোগ্রাফির উল্লেখযোগ্য ছবি বলে গণ্য নয় অনেক চলচ্চিত্র-বোদ্ধার কাছেই।

…পড়ুন জনতা সিনেমাহল-এর অন্য পর্ব…

পর্ব ১। সিনেমা হলে সন্ত্রাস ও জনগণমন-র দলিল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved