অভয়দার প্রথম মিনিবুক সুকুমার রায়ের ‘আবোল তাবোল’-এর শিশুবর্ষ সংস্করণ। এই বইটার ব্লক এবং ছাপার কাজ হয়েছিল গোয়াবাগানের লক্ষ্মী নারায়ণ প্রসেসে। ‘আবোল তাবোল’-এর দাম রাখা হয়েছিল এক টাকা। বিক্রেতাদের ১৫ শতাংশ কমিশনও দিতেন তিনি। তবে প্রায় ৫/৫ সেন্টিমিটারের বইটি এতই জনপ্রিয় হয় যে, বড়রাও অনেকেই কিনতে আসতেন। বিভিন্ন স্কুলের লাইব্রেরি থেকে বা কোনও অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্রদের দেওয়ার জন্যও এই বইয়ের চাহিদা ছিল। অভয়দার মুখে শুনেছি একবার পুলিশ বিভাগ থেকেও না কি এই বইয়ের অনেক অর্ডার এসেছিল, কোনও একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে দেওয়ার জন্য।

১৪.

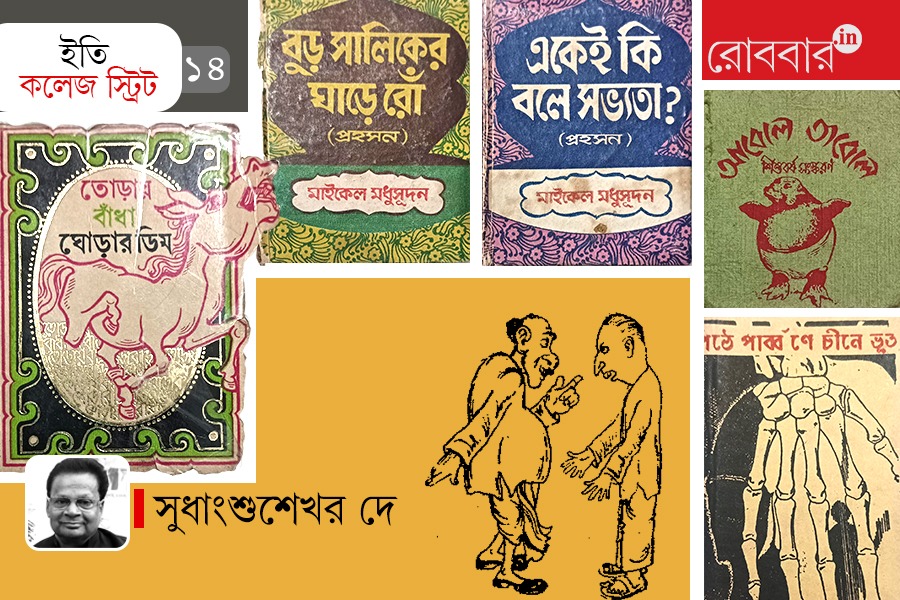

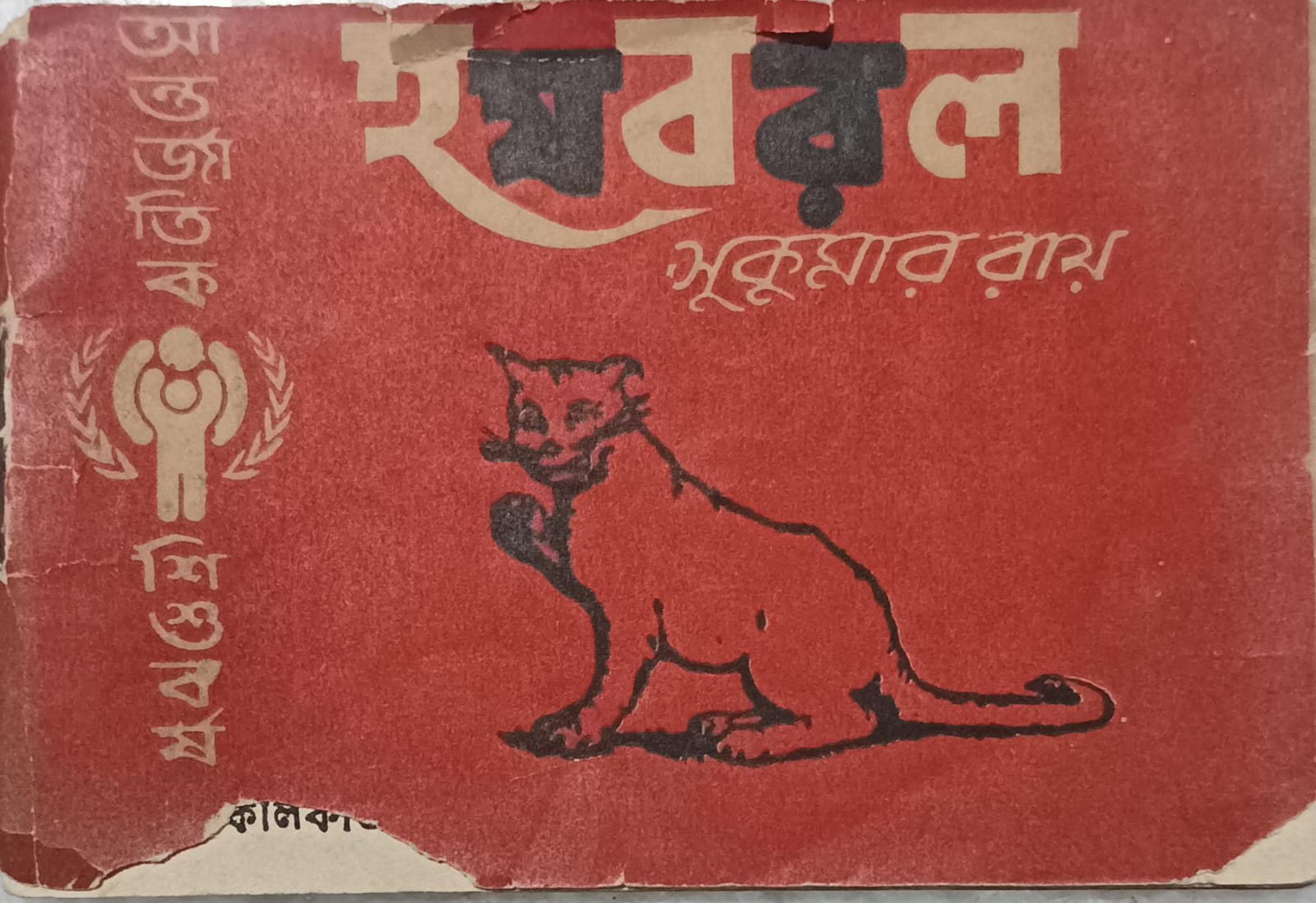

এর আগে ‘রিফ্লেক্ট’ প্রকাশনীর কথা বলতে গিয়ে পকেটবুক-এর কথা উঠেছিল। কিন্তু বইপাড়ায় আকারে ছোট, এমন বই প্রকাশ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন অভয় বসু। ‘বিদ্যামন্দির’ প্রকাশন সংস্থার কর্ণধার অভয়দার দোকান ছিল আমাদের দে বুক স্টলের পাশেই ৮ নম্বর শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটে। অভয়দা আমার অনেক আগেই প্রকাশনা শুরু করেছেন। গত শতাব্দীর ছয়ের দশক থেকেই বইপাড়ায় তাঁর নিয়মিত যাতায়াত। আমার বাবা এবং দুই দাদার সঙ্গে অভয়দার অনেককালের আলাপ। ধীরে ধীরে আমার সঙ্গেও তাঁর খুবই হৃদ্যতার সম্পর্ক হয়ে যায়। ‘বিদ্যামন্দির’ থেকে শুধু মিনি বুক বা পকেট বুক বেরিয়েছে এমনটাও নয়। তবে বইয়ের আকার নিয়ে অভয়দা চিরকালই নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ইউনেস্কো ১৯৭৯ সালকে ‘আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ’ ঘোষণা করার পর, বিষয়টা নিয়ে পৃথিবী জুড়ে বেশ আলোড়ন পড়ে যায়। অভয়দাও শিশুবর্ষের কথা মাথায় রেখে খুদে পাঠকদের জন্য ছোট্ট ছোট্ট বই তৈরি করার কথা ভাবলেন। মিনি বুক বানানো কিন্তু সেকালের লেটার প্রেসের যুগে খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। বইয়ের প্রতিটি পাতা হাতে কম্পোজ করিয়ে তার ছবি তুলে দেখতে হত ঠিক কতটা ছোট হলে বইটা আদৌ পড়া সম্ভব। এভাবে ছোট হরফ যাচাই করে নিয়ে প্রতিটি পাতার ব্লক বানিয়ে বই ছাপতে হত। অভয়দার প্রথম মিনিবুক সুকুমার রায়ের ‘আবোল তাবোল’-এর শিশুবর্ষ সংস্করণ। এই বইটার ব্লক এবং ছাপার কাজ হয়েছিল গোয়াবাগানের লক্ষ্মী নারায়ণ প্রসেসে। ‘আবোল তাবোল’-এর দাম রাখা হয়েছিল এক টাকা। বিক্রেতাদের ১৫ শতাংশ কমিশনও দিতেন তিনি। তবে প্রায় ৫/৫ সেন্টিমিটারের বইটি এতই জনপ্রিয় হয় যে, বড়রাও অনেকেই কিনতে আসতেন। বিভিন্ন স্কুলের লাইব্রেরি থেকে বা কোনও অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্রদের দেওয়ার জন্যও এই বইয়ের চাহিদা ছিল। অভয়দার মুখে শুনেছি একবার পুলিশ বিভাগ থেকেও না কি এই বইয়ের অনেক অর্ডার এসেছিল, কোনও একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে উপহার হিসেবে দেওয়ার জন্য। ‘আবোল তাবোল’ প্রকাশের পর সে-বছরই অভয়দা ফের ছাপলেন সুকুমার রায়ের ‘হযবরল’, পেপারব্যাকে সেই ‘সমগ্র শিশু সাহিত্য’র মতোই লাল মলাটে কালো রেখায় সেই বিখ্যাত বেড়ালের ছবি। তবে বিদ্যামন্দিরের ‘হযবরল’ আবার অন্য আকারের।

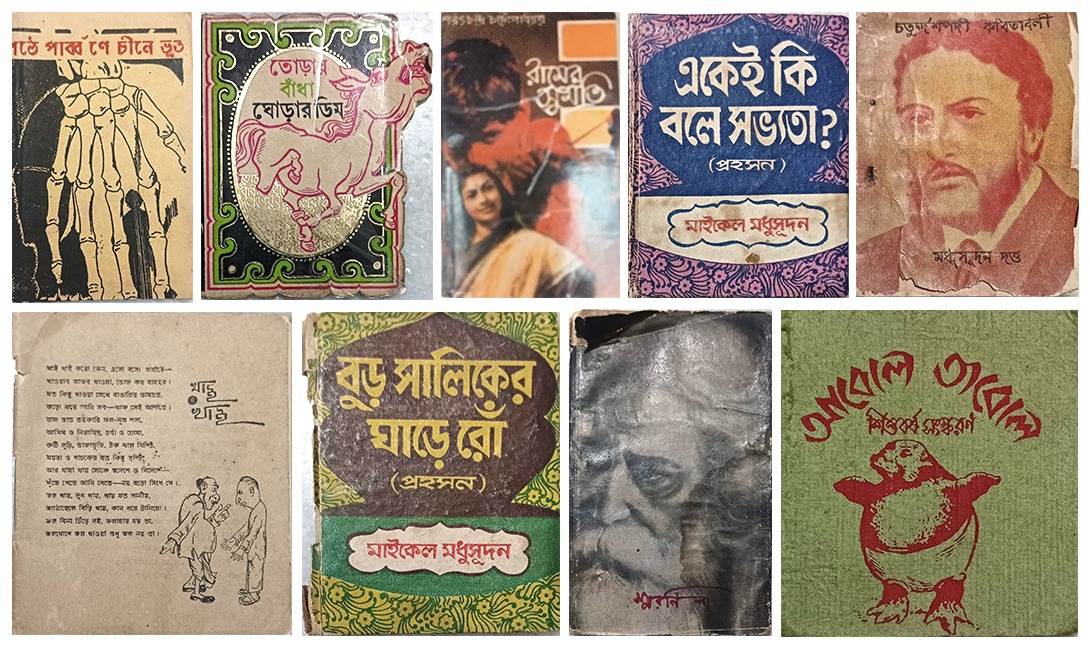

বইটা অবলং, ৬/৯ সেন্টিমিটার সাইজের। অভয়দার তৃতীয় মিনি বুকেই তাঁর সঙ্গে যোগ দেন সেসময়ের বিখ্যাত প্রচ্ছদ শিল্পী সত্য চক্রবর্তী। সত্য চক্রবর্তী আমাদের জন্যও অন্তত চারটে বইয়ের প্রচ্ছদ করেছেন। দুর্গাচরণ রায়ের ‘দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন’, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত ‘কিশোর বঙ্কিম রচনাবলী’, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের ‘ফাল্গুনী অমনিবাস’, দীপকচন্দ্রের ‘জননী কৈকেয়ী’। সত্য চক্রবর্তী দীর্ঘকাল থেকেছেন যাদবপুর স্টেশনের কাছেই একটি ভাড়াবাড়িতে, পরে অবশ্য বারুইপুরের দিকে বাড়ি করে চলে যান। বিচিত্র বিষয়ে সত্য চক্রবর্তীর পড়াশোনা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল বই সংগ্রহের অভ্যেস। একসময় বইপাড়ার ঘরে ঘরে তাঁর আঁকা মলাট ছিল। প্রকৃত শিল্পীর যা যা গুণ থাকা প্রয়োজন, তাঁর মধ্যে সবই ছিল। তবে অভয়দার সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনি প্রচুর এক্সপেরিমেন্ট করেছেন। মিনি বুক সিরিজে অভয়দা মাইকেল মধুসূদন দত্তেরও দুটো বই করেছিলেন– ‘বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ’ ‘একেই কি বলে সভ্যতা ?’ তবে এই বই দু’টি আবার বোর্ড বাঁধাই, আগেরগুলোর মতো পেপারব্যাক নয়। ‘বিদ্যামন্দির’ থেকে মিনি বুকের চেয়ে বড়, কিন্তু পকেটবুকের থেকে ছোট একধরনের বইও বেরিয়েছিল। ১০.৫/৬.৫ সেন্টিমিটার সাইজের একটু লম্বাটে ধরনের বই। এই সিরিজে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ‘স্মরণিকা’ বইটা বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল– অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতিমোহন সেন, যামিনী রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমারী মহলানবিশ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নন্দদুলাল সেনগুপ্ত, সুশীল ভট্টাচার্য, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মঞ্জুশ্রী দেবীর লেখা নিয়ে তৈরি বইটির সম্পাদক ছিলেন অভয়দা নিজেই, প্রচ্ছদ সত্য চক্রবর্তীর। ‘স্মরণিকা’ বইটি পরে মলাট পাল্টে প্লাস্টিকের জ্যাকেট সহও ছাপা হয়েছিল। ওই একই আকারে ছাপা হয় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ‘পিঠে পার্ব্বণে চীনে ভূত’ ,শরৎচন্দ্রের ‘রামের সুমতি’ আর ‘মহেশ’। আরেকটা বইয়ের ক্ষেত্রেও অভয়দা দারুণ এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন– ‘পাপ পুণ্য প্রায়শ্চিত্ত’, এ-বইতে ছিল তিনজন লেখকের তিনটি গল্প– তারাশঙ্করের ‘আখড়াইয়ের দীঘি’, সুবোধ ঘোষের ‘অনাত্মিক’ আর প্রণব রায়ের ‘ঝড় উঠলো’।

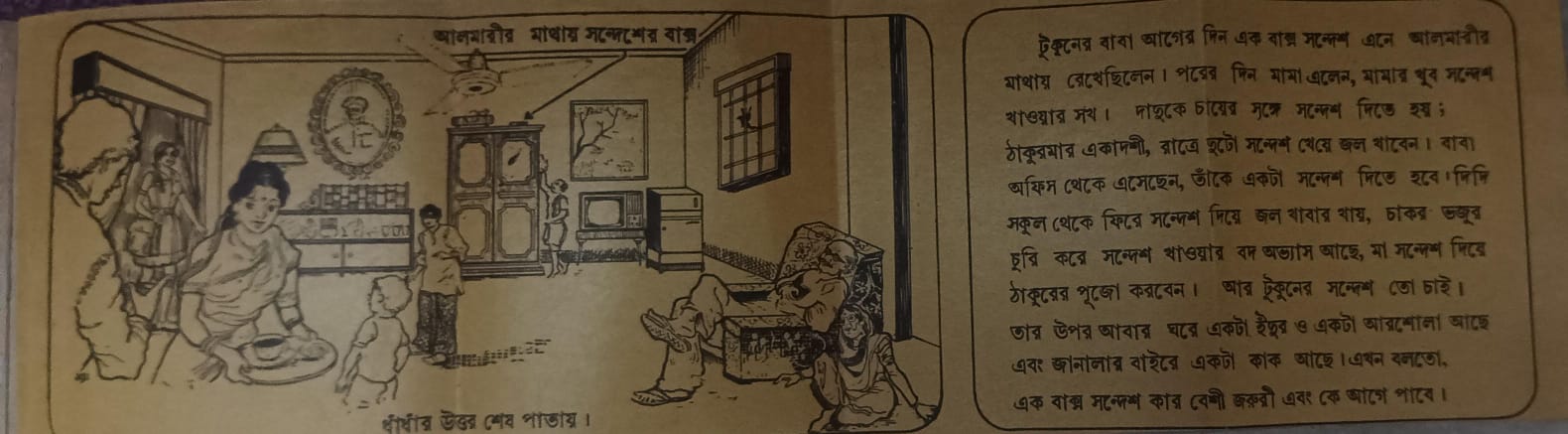

তবে সেসময় শুধু অভয়দাই নন,কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় ছোট বই আরও কয়েকজন প্রকাশক করতে শুরু করেন। এর পিছনে অভয়দার মিনিবইগুলোর সাফল্য একটা কারণ তো বটেই। কিছুদিনের মধ্যেই ‘সন্ধানী’ প্রকাশনের অজয় বসাক করেন উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমারের যৌথ বই– ‘তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম’; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জরাসন্ধ, শিবরাম চক্রবর্তী, অন্নদাশঙ্কর রায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সত্য চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের লেখা নিয়ে– ‘এক বাক্স সন্দেশ’, দুটো বইয়ের সঙ্গেই সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে ছিলেন সত্য চক্রবর্তী। ‘এক বাক্স সন্দেশ’ বইটির পুস্তানির পাতা দু’টি ছিল বিচিত্র। বইয়ের শুরুর পুস্তানিতে উল্লেখ করা হয় এই বইটি বিমল ঘোষ-এর (মৌমাছি) স্মরণে উৎসর্গ করা হচ্ছে। সেই সঙ্গে লেখা ছিল– ‘আমরা বর্তমানের জীব। কোন জিনিস বর্তমানের পরপারে প্রত্যক্ষের বাহিরে গেলেই আমাদের হাতছাড়া হইবার জো হয়। যাহা পাইতেছি তাহা প্রত্যহই হারাইতেছি। আজ যে ফুলের আঘ্রাণ লইয়াছি, কাল সকালে তাহা আর রহিল না।’ কথাগুলো খুবই সুন্দর, তবে যে বয়সি পাঠকের জন্য এই বই বানানো, তাদের পক্ষে একটু গুরুপাক বইকি! বইটির মাঝামাঝি চকচকে হলুদ কাগজে ছবি সহ একটা ধাঁধা ছাপা হয়েছিল, তার উত্তর ছিল শেষের পুস্তানির পাতায়। সর্বাঙ্গে সত্য চক্রবর্তীর সুরুচির ছাপ স্পষ্ট।

সেসময় আবার ‘পাত্রজ’ পাবলিকেশন প্রফুল্লকুমার পাত্র-র সম্পাদনায় প্রকাশ করে মধুসূদনের ‘চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী’র পেপারব্যাক মিনিবুক। এদিকে পটুয়াটোলা লেনের যোগমায়া প্রকাশনী শিবরাম চক্রবর্তীর বেশ কয়েকটি বইয়ের পেপারব্যাক পকেটবুক সংস্করণ প্রকাশ করে। এই সিরিজে শিবরামের ‘কলকাতা দর্শন’, ‘গিনিপিগ’, ‘পণ্ডিত বিদায়’, ‘কচি মুখ’ ইত্যাদি। শিবরামের বইগুলোতে দামের জায়গায় লেখা থাকত ‘মূল্য।। গাড়ি সহ সর্বমোট ২০ মাত্র’। এর পিছনের মজাটা অনুমান করতে পারি, কিন্তু কীভাবে কার মাথায় কথাগুলো এসেছিল, তা আজ বোধহয় আর বলা সম্ভব নয়।

অভয়দা কিন্তু শুধুই মিনিবুক করেছেন, এমনটাও নয়। কলেজ স্ট্রিটে তাঁর আসার গল্পটাও অন্যরকম। পারিবারিক সূত্রে তিনি মাস্টারমশাই বলে ডাকতেন নারায়ণ দাস মুখার্জিকে (এন. ডি. মুখার্জি নামে পরিচিত)। ৮ নম্বর শ্যামাচরণ দে স্ট্রিটের দোকানটা নারায়ণবাবুরই ছিল। তখন নাম ছিল প্রিমিয়ার বুক হাউস, সেখান থেকে বিদ্যালয়-পাঠ্য বই প্রকাশ করা হত। অভয়দা এই দোকানেই কাজ শুরু করেন। তাঁদের একটা পারিবারিক প্রেস ছিল সূর্য সেন স্ট্রিটের কর্পোরেশন অফিসের পিছনে, সম্ভবত চ্যাটার্জি লেনে। তাঁর কাকা কার্তিকবাবুর নামেই ছিল কার্তিক আর্ট প্রেস। মাস্টারমশাই কিছুদিন পরে দোকানটা অভয়দাকে ছেড়ে দেওয়ার পর তিনি আর স্কুলপাঠ্য বইয়ের ব্যবসায় না গিয়ে একেবারে সাহিত্যের বই করতে শুরু করেন। একসময় তাঁর আরেকটা বইও খুব জনপ্রিয় হয়েছিল– ১/৮ ডবল ক্রাউন সাইজে একত্রে উপেন্দ্রকিশোর-সুকুমার সমগ্র। সেসময় অভয়দা এই বইয়ের বিজ্ঞাপনের জন্য বিপুল ব্যয় করেছেন। তাঁর আরেকটি নামকরা বই ছিল সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ‘ফেমাস রোমান্টিক ক্লাসিক’– যতদূর মনে পড়ছে ‘মৃচ্ছকটিক’, ‘কাদম্বরী’, ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ ইত্যাদি কয়েকটি লেখার অনুবাদ ছিল সে-বইতে। সে-বইটা ডবল ডিমাই ছিল, কিন্তু ১২ পেজি ফর্মা হওয়ায় একটু লম্বাটে ধরনের দেখতে হয়েছিল। তবে সত্য চক্রবর্তীর সঙ্গে জুটি বেঁধে অভয়দার আরেকটা বইও খুব জনপ্রিয় হয়– শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ‘এক পাত্র সুধা’। এর মূল পরিকল্পনা সত্যবাবুরই, তিনিই শক্তিদার নানা বই থেকে কবিতা বেছেছিলেন। তবে অভয়দার অনুরোধে শক্তিদা সুনীলদাকে একটা চিঠি লিখে এ-বইয়ের সম্পাদনা করতে বললে সুনীলদা তাতে সাড়া দিয়ে সম্পাদকীয় তুল্য এক টুকরো গদ্য লিখে দেন। সেই লেখাটি বইয়ের পিছনের কভারে ছাপাও হয়েছিল– ‘সমুদ্র মন্থনে অমৃত যেমন উঠেছিল, তেমনি উঠেছিল গরল। সব সৃষ্টির মধ্যেই থাকে দু’রকম টান, দু’রকম খেলা। কবিতার শব্দগুলিকে দুঃখ দিয়ে পোড়ালে তা অতি জীবিত হয়ে ওঠে, ভালোবাসা যেমন দু’হাতে বিলিয়ে দিলেই কানায় কানায় ভরে যায় বুক। শক্তি চট্টোপাধ্যায় পেরিয়ে এসেছে অনেক পথ, শব্দকে নিয়ে খেলেছে জীবন-মরণ খেলা, এখন তার হাতে এক মায়াবী সুধা পাত্র, তার কবিতা।’ শুনেছি কর্নেল বিশ্বাস রোডের বাড়িতে গিয়ে শক্তিদাকে যখন বলা হয় এ-বইয়ের জন্য একটা অন্তত নতুন কবিতা প্রয়োজন, তখন না কি শক্তিদা তাদের বসতে বলে পাশের ঘরে গিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে লিখে এনেছিলেন এই বইয়ের প্রথম কবিতাটি– ‘এক পাত্র সুধা দাও’।

অভয়দার সঙ্গে বইমেলার, বিশেষ করে জেলা বইমেলাগুলোর নিবিড় যোগ ছিল। তাঁর হাতে ধরেই খড়্গপুর বইমেলার সূচনা, এবছর সেই মেলার পঁচিশ বছর হবে। আবার আসানসোল মেলারও শুরু সম্ভবত তাঁরই উদ্যোগে। সেসময় কলকাতার বাইরে বইয়ের বিক্রি ছড়াতে এইসব মেলাগুলোর প্রয়োজনীয়তা সব প্রকাশকই অনুভব করছিলেন। অভয়দা সেই সময়ের চাহিদা ঠিক ধরেছিলেন। তখন জেলায় জেলায় বইমেলার জন্য ‘অল বেঙ্গল পাবলিশার্স অ্যাসোসিয়েশন’ নামে একটি সংগঠনও তৈরি করা হয়। অভয়দা একটানা ২৭ বছর তার সভাপতি ছিলেন। আমরা একসঙ্গে বিভিন্ন জেলায় যেমন মেলা করেছি, তেমনই পাশের রাজ্য ত্রিপুরার বইমেলাতেও অনেকবার একসঙ্গে গিয়েছি। কলকাতা বইমেলায় খুদে বইগুলোর মলাটের ছবি কেটে কেটে সুতো দিয়ে ঝুলিয়ে বিদ্যামন্দিরের স্টল সাজানো হত– একথা আমার মনে আছে। এখন মনে পড়ছে কোনও একবার, হয়তো আমাদের কলকাতা বইমেলায় অংশগ্রহণের শুরুর দিকেই হবে, অভয়দা তাঁর মিনিবুকগুলি আমাদের দিয়ে দে’জ পাবলিশিং-এর স্টল থেকে বিক্রি করতে অনুরোধ করলেন। কিছু পরেই বুঝলাম এইভাবে অত ছোট বই আমাদের স্টলে সামলানো মুশকিল, তখন তাঁকে বলেছিলাম– আপনিই বরং আমাদের স্টলে বসে মিনিবুকগুলো বিক্রি করুন। এখন বয়সজনিত কারণে অভয়দা হুগলি জেলার তারকেশ্বরের কাছে তাঁর দেশের বাড়িতে চলে গেছেন, কিন্তু তাঁর সরস উপস্থিতির কথা এখনও প্রায়ই আমার মনে পড়ে। নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে পারি না, কিন্তু অপু তার অভয় জেঠুকে খুবই ভালোবাসে। টেলিফোনে তাদের কথা হয়। অপুর মুখেই এখন অভয়দার কথা শুনি।

প্রথমে বামদা, তারপর অভয়দা– দুই অগ্রজপ্রতিমের কথা বলে এবার আমার প্রায় সমবয়সি বন্ধুদের কথা কিছু বলি। প্রকাশনা শুরুর কয়েক বছর পর থেকেই আমরা কয়েকজন অত্যন্ত নিবিড় বন্ধুত্বে বাঁধা পড়ি। মনোরঞ্জনের কথা আগেই বলেছি, ধীরে ধীরে সেই বন্ধুবৃত্তে যুক্ত হলেন সুকুমার সামন্ত, বিদ্যুৎ বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবুদা) এবং অরিজিৎ কুমার। সুকুমারদার নিজস্ব ছাপাখানা ছিল ঈশ্বর মিল লেনে, বাণীশ্রী প্রেস। তাঁর প্রেসে আমাদের বহু বইয়ের কাজ হয়েছে। সম্ভবত ১৯৭৬ সালে বুদ্ধদেব গুহ-র ‘চবুতরা’ বই দিয়ে সুকুমারদার সঙ্গে সম্পর্কের সূচনা। এদিকে, বাবুদার নিজের প্রেস হল রাজা প্রিন্টার্স। বউবাজারে লেডি ডাফরিন হাসপাতালের পাশের গলি স্কট লেনে (এখন রাজকুমার চক্রবর্তী সরণি) আচার্য গিরিশচন্দ্র বোস কলেজের পিছনের দিকে রাজচন্দ্র সেন লেনে বাবুদার বাড়ির গায়েই তাঁর প্রেস। সেখানে আমাদের অসংখ্য বইয়ের কাজ হয়েছে, এখনও হয়। তবে বাবুদার বিশেষ অবদান ছিল ব্লকের কাজে। তাঁর ব্লক মেকিং ইউনিটের নাম ছিল নিউ ইন্ডিয়ান প্রসেস। অফসেট আসার আগে বইয়ের জন্য ব্লকের কাজ করাতেই হত। আমাদের বইয়ের পঁচানব্বই শতাংশ ব্লক বাবুদাই করতেন। এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতার কথা পরে বলা যাবে। বাবুদার সঙ্গে কাজ করছি ১৯৮৩ সালে শ্রীপারাবত-এর লেখা ‘আগ্রা থেকে আরাবল্লী’ প্রকাশের সময় থেকে। আগে একবার অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ডের সময় কিছু বই সরকারি নিয়ম মোতাবেক ছাপানোর কথা বলেছিলাম, এই দায়িত্বটা আমাদের হয়ে বাবুদা আর অরিজিৎদাই সামলেছিলেন। কস্টিং কমাতে তখন কিছু বই পেপারব্যাকও করা হয়েছিল। স্কুলের বাচ্চাদের উপযোগীও হয় সেই সব পেপারব্যাক। রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন বিরোধী নেত্রী, সেই সময় থেকেই তাঁর বই ছাপার কাজ শুরু করি আমরা। ‘উপলব্ধি’ দিয়ে শুরু করে তাঁর প্রথম ষোলো-সতেরোটি বই বাবুদার প্রেসে, তাঁরই তত্ত্বাবধানে ছাপা হয়। আর অরিজিৎদার হাত দিয়ে আমাদের কত বই হয়েছে, তাও বলা মুশকিল। শঙ্খদার প্রায় সব বই-ই একসময় অরিজিৎদার প্রেসে ছেপেছি। আবু সয়ীদ আইয়ুবের কথা বলতে গিয়েও অরিজিৎদার কথা বলেছি। তাঁর বাড়ি ২ গণেন্দ্রনাথ মিত্র লেনের বাড়ির ঠিকানায় ছিল ‘প্রিণ্টেক’ নামে একটি ছাপাখানা– সেটা দেখতেন অরিজিৎদার জামাইবাবু শিবনাথ পাল। পরে ওই ঠিকানাতেই ‘প্যাপিরাস’ প্রকাশনী তৈরি হয়। আর তাঁর নিজের প্রেস তৈরি হয় ৭ নম্বর সৃষ্টিধর দত্ত লেনে– টেক্নোপ্রিন্ট। পুরনো চিঠির মধ্যে অরিজিৎদারও কয়েকটা চিঠি পেলাম। ২৭.১১.৯৩ তারিখে একটা চিঠিতে তিনি লিখছেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

জয়কে পাঠালাম ওর কাগজপত্র সমেত। বইয়ের কাজটা ও ভালোই জানে তা তো আপনাকে জানিয়েই ছিলাম। ‘বর্তমান’ পত্রিকায় প্রুফ রিডার হিসাবে কাজটা ও ভালো পারবে বলেই আমার ধারণা। শ্রীজগদীন্দ্র [য.] ভৌমিককে আমরা উপদেষ্টা হিসাবে পেয়েছিলাম– একেও পরবর্তীকালে আমাদের কাজে লাগবে। কাজটা যাতে হয়ে যায় তা দেখবেন– তারপর জয়ের নিজের দায়িত্ব আর কর্মক্ষমতা।…’

এখানে জয় মানে বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জগদিন্দ্র ভৌমিকের পুত্র শুভেন্দ্র ভৌমিক। সে তখন খুবই অল্পবয়সি। ‘বর্তমান’ পত্রিকায় বেশ কিছুদিন কাজ করলেও জয় পরে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক হিসেবে বিখ্যাত হয়েছে। এখন দেশবিদেশের বিভিন্ন সেমিনারে তার ডাক পড়ে, সে এখন ‘সিধো-কানহো-বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়’-এর সমাজতত্ত্বের প্রফেসর।

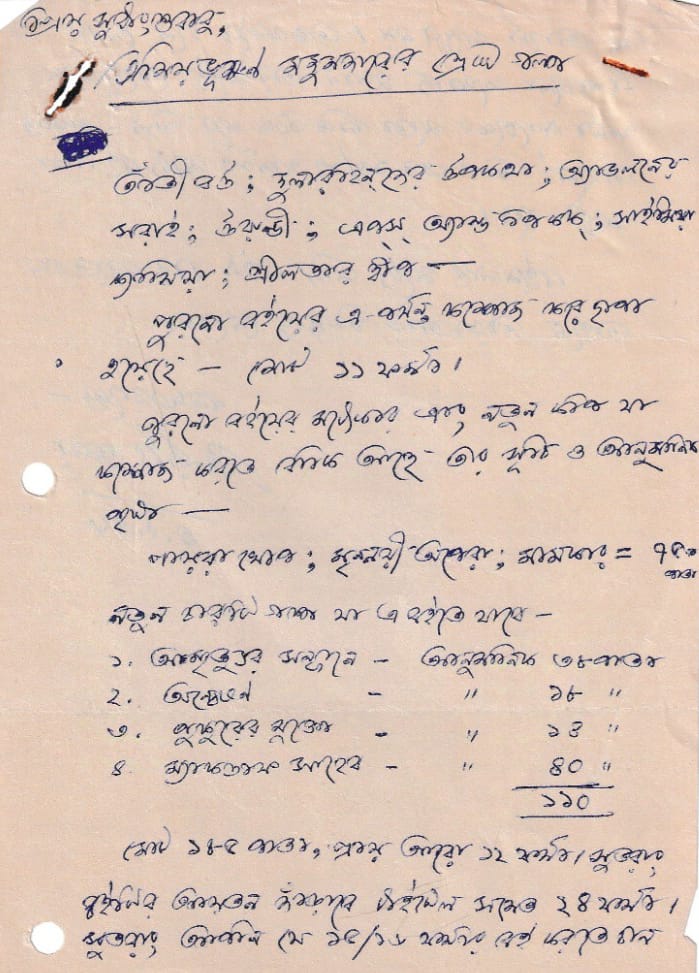

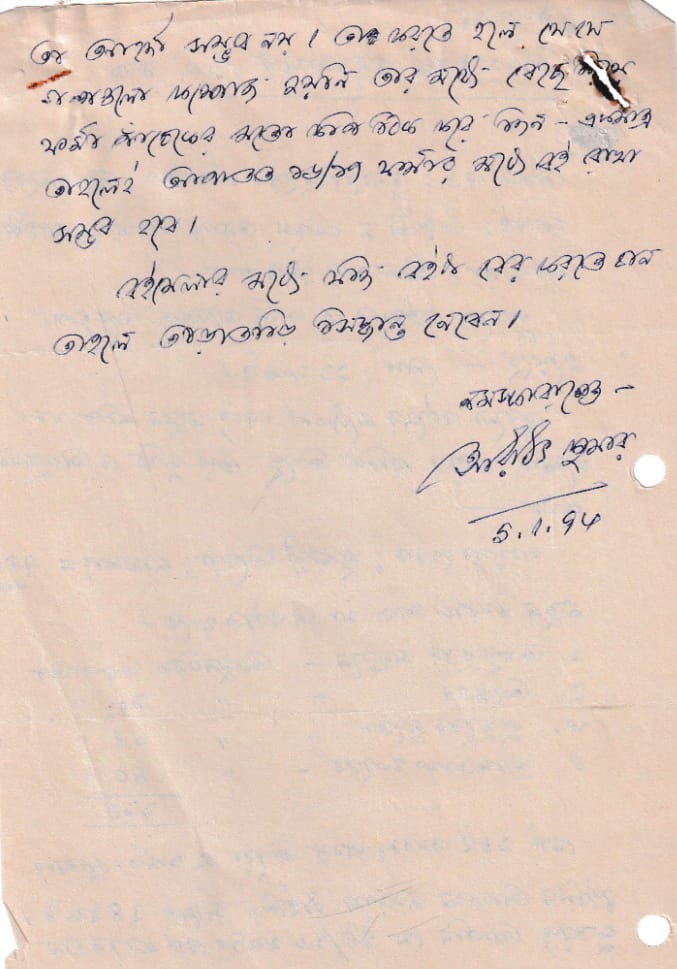

অরিজিৎদার আরেকটি চিঠি পাচ্ছি অমিয়ভূষণ মজুমদার-এর ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ ছাপা নিয়ে। ৫ জানুয়ারি ১৯৯৪ লেখা এই চিঠিতে তিনই জানিয়েছেন–

‘প্রিয় সুধাংশুবাবু,

অমিয়ভূষণ মজুমদারের শ্রেষ্ঠ গল্প

তাঁতী বউ; দুলারহিনদের উপকথা; অ্যাভলনের সরাই; উরুণ্ডী; সাইমিয়া ক্যাসিয়া;

শ্রীলতার দ্বীপ–

পুরনো বইয়ের এ-পর্যন্ত কম্পোজ করে ছাপা হয়েছে– মোট ১১ ফর্মা। পুরনো বইয়ের মধ্যেকার এবং নতুন কপি যা কম্পোজ করতে বাকি আছে তার সূচী ও আনুমানিক পৃষ্ঠা–

পায়রার খোপ; মৃন্ময়ী অপেরা; মামকাঃ = ৭৫ পাতা

১. আমৃত্যুর সন্ধানে– আনুমানিক ৩৮ পাতা

২. অন্বেষণ– ’’ ১৮ ’’

৩. পুকুরের মুক্তো– ’’ ১৪ ’’

৪. ম্যাকডাফ সাহেব– ’’ ৪০ ’’

________

১১০

________

মোট ১৮৫ পাতা, প্রায় আরও ১২ ফর্মা। সুতরাং বইটির আয়তন দাঁড়াবে

টাইটেল সমেত ২৪ ফর্মা। সুতরাং আপনি যে ১৫/১৬ ফর্মার বই করতে চান তা

আদৌ সম্ভব নয়। তা করতে হলে যে যে গল্পগুলো কম্পোজ হয়নি তার মধ্যে বেছে

নিয়ে ফর্মা পাঁচেকের মতো কপি ঠিক করে দিন– একমাত্র তাহলেই আপাতত

১৬/১৭ ফর্মার মধ্যে বই রাখা সম্ভব হবে।

বইমেলার মধ্যে যদি বইটা করতে চান তাহলে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেবেন।

নমস্কারান্তে–

অরিজিৎ কুমার’

অমিয়ভূষণের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’ অবশ্য সে বছর বইমেলাতেই প্রকাশিত হয়। আমাদের আগে বইটি ছিল ‘বাণীশিল্প’-র, তাতে মোট দশটা গল্প ছিল। আমাদের বইতে কিছু পরিমার্জনার কাজ করতে হয়। আগের সংস্করণে অমিয়ভূষণের গল্প নিয়ে বীতশোক ভট্টাচার্যের ‘অনুকথন’ দে’জ সংস্করণে বর্জিত হয়। তাছাড়া ‘পায়রার খোপ’, ‘মৃন্ময়ী অপেরা’ এবং ‘মামকাঃ’ এই তিনটি গল্প বাদ দিয়ে তার বদলে নতুন দু’টি গল্প– ‘অন্বেষণ’ এবং ‘পুকুরের মুক্তো’ যোগ করে মোট গল্প দাঁড়ায় ন’টি। অমিয়ভূষণের ‘শ্রেষ্ঠ গল্প’-র যে-সংস্করণ এখন পাওয়া যায়, সেটি আবার ২০০০ সালে পরিমার্জিত হয়েছে। মূলত তাঁর কন্যা এনাক্ষী মজুমদারের উদ্যোগী এই বইয়ে আরও সাতটি গল্প যোগ করে এখন মোট ষোলোটি গল্প আছে।

আরেকটি চিঠি পড়লে অরিজিৎদার সঙ্গে দে’জ পাবলিশিং-এর আত্মীয়তার কথা বোঝা যায়। লেজার ইম্প্রেশনের প্যাডে লেখা ১২ জানুয়ারি ১৯৯৮ তারিখে সেই চিঠিতে বলছেন–

‘প্রিয় সুধাংশু,

আজও দুটো বইয়ের টাইটেল পাঠালাম। সময়-সুযোগ মতো দেখে কার্তিককে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন। হরবোলা-র টাইটেল আপনাকে দেখানো হয়নি বলে শনিবার অভিযোগ করলেন– কাটা প্রুফ পাঠালাম, একটু উল্টে দেখলেই নিজের হাতের লেখা চিনতে অসুবিধা হবে না।…’

এই ভঙ্গিতে একজন বন্ধুই লিখতে পারেন। ছাপাখানার কাজে অরিজিৎদার দক্ষতার কথা সুবিদিত। আর আমার সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বও ছিল সর্বজনবিদিত। কাজের গুণমান নিয়ে তাঁর চিন্তার অন্ত ছিল না। সেজন্যই অল্প সময়েই প্যাপিরাস এত ভালো ভালো বই প্রকাশ করতে পেরেছে। তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণে আমাদের দে’জ পাবলিশিং-এরও অনেক ভালো বই তৈরি হয়েছে। আগের ওই চিঠিতেই কাজের মূল্যমান নিয়ে তিনি লিখছেন–

‘কাজের রেট কি কোয়ালিটির ওপর নির্ভর করে না? পরিভাষাকোষের মতো কাজে প্রথম প্রুফেই ট্রেসিং টানা যেত– মাত্র ২০/২২ টা ভুল ছিল, তবুও প্রুফ টানলাম আরেকটা– কেননা সম্পাদকদ্বয় যদি কোনো ভুল নজর এড়িয়ে বসেন, সেই ভয়ে। যে কম্পোজিটার এতটাই কম ভুল করে স্বভাবতই তাকে মাইনে বেশি দিতে হয়, লেটার প্রেসেও তাই হত। নভিস্কে দিয়ে কাজ করালে রেট হয়তো কম করা যায়– তাতে কাজের ঝামেলা বাড়ে, দেরি হয়– প্রুফও দেখতে হয় বেশি। আমাকে যে কাজগুলো দেন– তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার ওপর থাকে। প্রুফ পাঠানো, নিয়ে আসা, কপি সাজানো, যথাসম্ভব নিখুঁত মেকআপ– লে-আউট, লেখকদের সুবিধা-অসুবিধা-চাহিদা-সমস্যা ইত্যাদি মেটানোর জন্যে তাঁদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রেখে দ্রুত কাজ করা, এমনকি প্রয়োজনে এডিট করে প্রুফ দেখা-দেখানো– এসবই একটা সহযোগী সম্পাদকের কাজ নয় কি?… এত কথা এজন্যেই লিখলাম যাতে আপনি সুবিবেচনা করতে পারেন…।’

এখানে যে ‘পরিভাষাকোষ’-এর কথা বলেছেন, সেটি ১৯৯৮-এর জানুয়ারিতে অজয়দার (অজয় গুপ্ত) প্রচ্ছদে প্রকাশিত ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় এবং সঞ্জীব ঘোষ সম্পাদিত দর্শন, সাহিত্য ও সমাজবিদ্যার পরিভাষাকোষ। সত্যিই অরিজিৎদা আমাদের বইগুলোকে নিজের বইয়ের মতোই যত্নে লালন করতেন। তিনি নিজেকে ‘সহযোগী সম্পাদক’ বলেছেন। আমি তো বলব একটা সময়ে তিনি পুরোদস্তুর সম্পাদকেরই কাজ করেছেন দে’জ পাবলিশিং-এর বইয়ের জন্য। এইসব মানুষের অকুণ্ঠ সাহায্য পেয়েছি বলেই আমাদের প্রতিষ্ঠান আজ সুনাম অর্জন করতে পেরেছে। গ্রন্থ নির্মাণ যে কোনও একক মানুষের শিল্প নয় বরং একধরনের সমবায়ী শিল্প– তা অরিজিৎদার চিঠি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়।

অরিজিৎদার চিঠির কথা বলতে গিয়ে আমাদের বন্ধুত্বের তুমুল হইহল্লার গল্পগুলো বলাই হল না। সেসময় প্রায় প্রতিদিন সন্ধেয় যে যার কাজ সেরে আমার দোকানের ভেতরের দিকে, যে-টেবিলে বসে আমি কাজ করতাম সেই টেবিল ঘিরে আমাদের আড্ডা জমত– আড্ডাধারী ছিলাম আমি, মনোরঞ্জন, অরিজিৎদা, বাবুদা আর সুকুমারদা। মুড়ি আর বার কয়েক চা সহযোগে নানা বিষয়ে অনেকক্ষণ চলত আড্ডা। আমাদের সম্পর্কটা কোন পারিবারিকতার স্তরে গিয়ে পৌঁছেছিল, তা বোঝা যাবে দোলের দিনের গল্প বললে।

প্রতি বছর দোলের দিন বাবুদা সকালে সস্ত্রীক বেরতেন তাঁদের শিয়ালদার বাড়ি থেকে। প্রথম স্টপেজ পূরবী সিনেমার কাছে মনোরঞ্জনের বাড়ি। মনোরঞ্জন ও তার স্ত্রীর সঙ্গে একদফা দোল খেলে সবাই হাজির হত আমাদের কলেজ স্ট্রিটের বাড়িতে। এখানে ফের একবার দোলখেলা চলত বেশ কিছুক্ষণ। তখনও আমাদের গাড়ি কেনা হয়নি, তাই ট্যাক্সি ধরে আমরা সদলে যেতাম গোয়াবাগানে সুকুমারদার বাড়ি, সেখানেও চলত রঙের উৎসব। শেষ স্টপ ছিল টাউন স্কুলের উল্টোদিকের গলিতে অরিজিৎদার বাড়ি। এই করতে করতে সকাল গড়িয়ে দুপুর হলেও আমাদের উৎসাহে ভাটা পড়ত না। তখন দুটো ট্যাক্সি চেপে আমরা সবাই মিলে যেতাম আমার শ্বশুরবাড়ি মহেশতলার ব্যানার্জি হাটে। ব্যানার্জি হাট এখনও কলকাতার কাছে আধা মফস্সল। আমরা যখনকার কথা বলছি, গত শতাব্দীর আটের দশকে সে-জায়গাটা ছিল পুকুর-ডোবা-গাছপালায় ঘেরা প্রায় গ্রামের মতো। সেদিকে বাসও খুব বেশি ছিল না, আর ট্রেনে গেলে অনেকটা দূরে আকড়া স্টেশনে নামতে হয় বলে আমরা ট্যাক্সি নিয়েই যেতাম। তাছাড়া রং মেখে দোলের দিন আর কোন বাসেই-বা ওঠা যায়! আমার শ্বশুরমশাই খুবই উদ্যমী মানুষ ছিলেন। আমরা গিয়ে হাজির হলে দোলের দিন সেখানে পিকনিক শুরু হয়ে যেত। এইরকম এক দোলের পিকনিকেই প্রথম খাই মাটন-খিচুড়ি। সেই মাটন-খিচুড়ির মুখ্য কারিগর ছিলেন অরিজিৎদা, অবশ্য বাবুদাও সাহায্য করতেন। অরিজিৎদার অনেক গুণের কথা আমরা জানলেও এই গুণটার কথা আমাদের অজানা ছিল। ফলে এটা প্রায় নিয়ম হয়ে গেল দোলের দুপুরে আমরা ব্যানার্জি হাটে গিয়ে অরিজিৎদার রাঁধা মাটন-খিচুড়ি খাব। আমার শ্যালক-শ্যালিকারা তখন বেশ ছোট, তারাও খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠত সেদিন। এমনও হয়েছে কোনও বছর হয়তো আমি বিশেষ কাজে দেশের বাড়ি বা দিঘায় হোটেলের কাজে গিয়ে দোলে আর কলকাতায় ফিরতে পারিনি, আমার বন্ধুরা কিন্তু সেবারও ব্যানার্জি হাটে গিয়ে দোল খেলে রান্নাবান্না করে খেয়েদেয়ে সারাদিন মাতিয়ে এসেছেন। মনোরঞ্জন, সুকুমারদা, বাবুদা, অরিজিৎদাকে আমার শ্বশুরমশাই অত্যন্ত স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। শুধু দোলই নয়, মাঝে মাঝে কলেজ স্ট্রিটে আমাদের বাড়ির ছাদেও ফিস্ট হত। হয়তো কোনও লেখক বিশেষ কোনও পুরস্কার পেয়েছেন– তখন তার কাছে আবদার করা হত, খাওয়াতে হবে। সেই উপলক্ষে রাতে খাওয়াদাওয়ার আসর বসে যেত, রান্নার দায়িত্ব যথারীতি অরিজিৎদার, সঙ্গে সহায়ক বাবুদা।

………………………………………….

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার ডিজিটাল

………………………………………….

আজ সুকুমারদা নেই আমাদের মধ্যে নেই। মনোরঞ্জন আর বাবুদার সঙ্গে রোজই দেখা হয়। কিন্তু অরিজিৎদার সঙ্গে কখনও সখনও টেলিফোনে কথা হয়। আমাদের যৌবনের সেই আনন্দময় স্মৃতিগুলি কিন্তু এখনও অমলিন।

লিখন শ্রীকুমার চট্টোপাধ্যায়

…………………… ইতি কলেজ স্ট্রিট-এর অন্যান্য পর্ব ……………………

পর্ব ১৩: কয়েকটি প্রেসের গল্প

পর্ব ১২: দীর্ঘায়ু বই ও আইয়ুব পরিবার

পর্ব ১১: প্রেমের নয়, অপ্রেমের গল্প সংকলনের সম্পাদনা করেছিলেন সুনীল জানা

পর্ব ১০: ছোট্ট অপুকে দেখেই রঙিন ছবিতে ভরা টানটান গল্পের বই করার ইচ্ছে জেগেছিল

পর্ব ৯: চানঘরে গান-এ সত্যজিৎ রায়ের চিঠি থাকায় ব্যাপারটা গড়িয়েছিল কোর্ট কেস পর্যন্ত

পর্ব ৮: প্রকাশক-লেখকের কেজো সম্পর্কে বুদ্ধদেব গুহর বিশ্বাস ছিল না

পর্ব ৭: পুজো সংখ্যায় না-বেরনো উপন্যাস বই আকারে সুপারহিট

পর্ব ৬: মানবদার বিপুল অনুবাদের কাজ দেখেই শিশির দাশ তাঁর নাম দিয়েছিলেন– ‘অনুবাদেন্দ্র’

পর্ব ৫: সাতবার প্রুফ দেখার পর বুদ্ধদেব বসু রাজি হয়েছিলেন বই ছাপানোয়!

পর্ব ৪: লেখকদের বেঁচে থাকার জন্য অনেক কিছুই লিখতে হয়, প্রফুল্ল রায়কে বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র

পর্ব ৩: পয়লা বৈশাখের খাতায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় মজাচ্ছলে লিখেছিলেন, ‘সুধাংশুরা রাজা হোক’

পর্ব ২: বাংলা মাসের সাত তারিখকে বলা হত ‘গ্রন্থতিথি’, বিজ্ঞাপনেও বিখ্যাত ছিল ‘৭-ই’

পর্ব ১: সত্তরের উথাল-পাথাল রাজনৈতিক আবহাওয়ায় আমি প্রকাশনার স্বপ্ন দেখছিলাম

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved