দুর্গা ও মহিষাসুর আখ্যানে পূর্ব ভারতের, বিশেষ করে বাংলার কোনও ভূমিকা নেই। অনুমান করা যায়, কৃষিপ্রধান বাংলায় অতি প্রাচীনকাল থেকে উত্তর-পশ্চিম-মধ্য ভারতের তুলনায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকার কারণে দেবীর যোদ্ধৃরূপের চেয়ে শস্যদুর্গার পুজো অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে মহিষাসুরমর্দিনীর অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার কারণে এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার বৈগুণ্যে বাংলাতেও তিনি মুখ্য স্থানলাভ করেছেন।

৫.

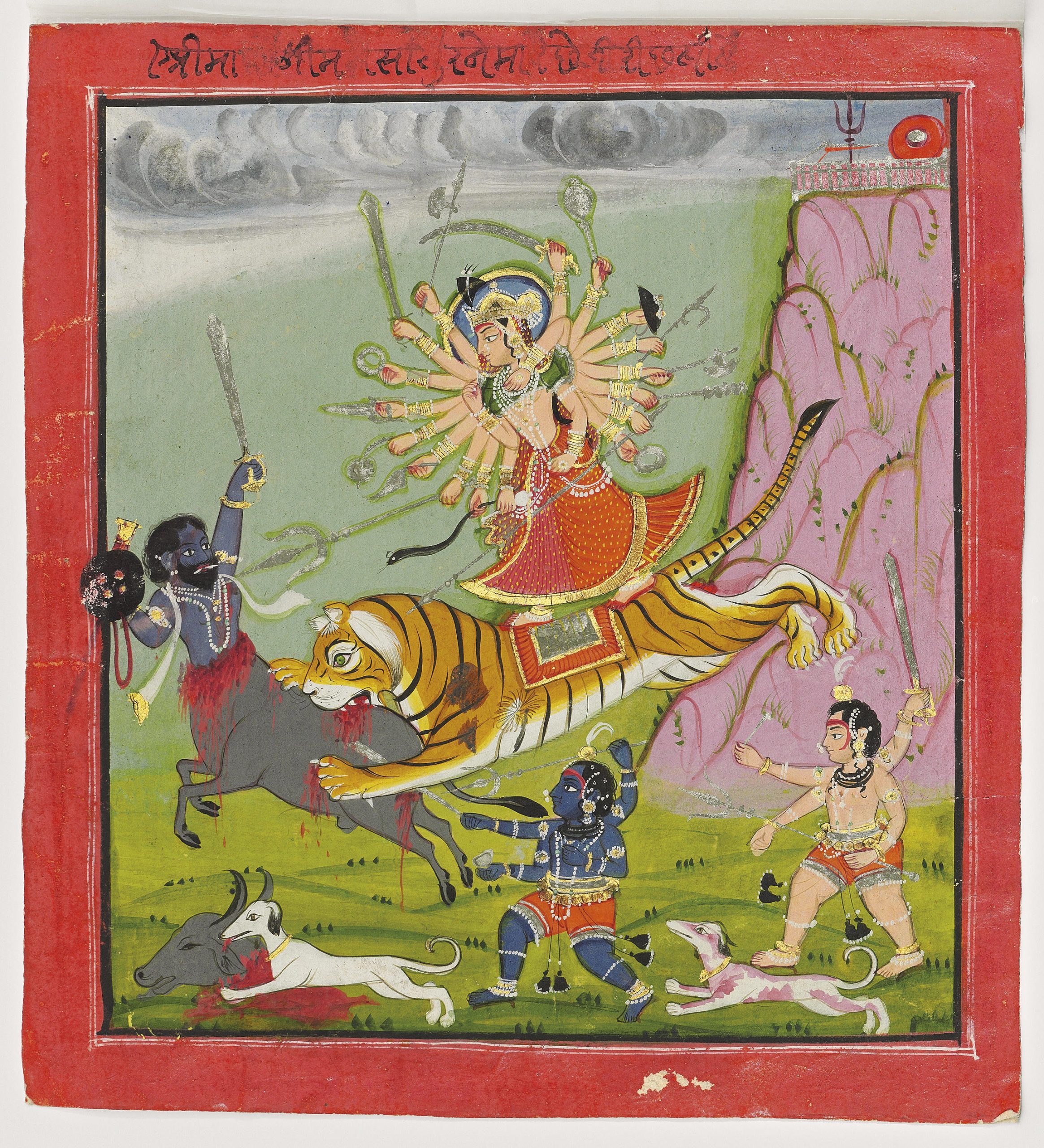

দশপ্রহরণধারিণী মহিষাসুরমর্দিনী পুত্র-কন্যাসহ সিংহবাহিনী শারদ কিংবা বাসন্তী মৃণ্ময়ী দুর্গা। গণেশের পাশে কলাবউ। এই রূপেই তিনি বাংলায় সর্বাধিক পুজো পান। কিন্তু রাঢ়বঙ্গে এমন কিছু পুজোও আছে যেখানে দুর্গার কোনও মৃন্ময়ী মূর্তি নেই। শুধুমাত্র কলাবউ রূপে পূজিত হচ্ছেন শারদ দুর্গোৎসবে।

কে এই অবগুণ্ঠিতা রহস্যময়ী কলাবউ?

বিচিত্র দুর্গা কাল্ট-এ বহু পরস্পর বিপরীত মাতৃকাদেবীদের সমন্বয় ঘটেছে, সন্দেহ নেই। একদিকে দুর্গা অসুরনাশিনী, ভয়ংকরী আদ্যাশক্তি। অন্যদিকে শাকম্ভরী, অন্নদা, অন্নপূর্ণা। আবার তিনিই আদিশক্তি, সনাতনী, ধরিত্রীমাতা; ‘ঢেলাই চণ্ডী’।

‘দুর্গা’ বা ‘শাকম্ভরী’ নামটি ব্রাহ্মণ্য বা পুরাণ-সাহিত্যে মেলে। ‘চণ্ডী’ নামটির উৎস মহাভারত। যদিও দুর্গা বা দুর্গা কাল্টের মূল উৎস প্রস্তরযুগের আদি মাতৃকা উপাসনায় নিহিত। আন্তর্জাতিকভাবে পুরা-প্রস্তর যুগ থেকে মাতৃকাতন্ত্রের উপাসনা শুরু হয়েছিল। প্রস্তরযুগের মাটি পাথর বা হাড়ের তৈরি মাতৃকামূর্তি বিশ্বের সকল প্রাচীন সভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

বিবিধ প্রত্নক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত মাতৃকামূর্তিগুলি অদ্ভুত ধরনের। অধিকাংশ মূর্তির মাথা ক্ষুদ্রাকৃতি বা প্রতীকী। দুগ্ধস্ফীত স্তন, উন্মুক্ত যৌনাঙ্গ, প্রসারিত কোমর, সন্তান প্রসব করার ভঙ্গি, কোলে বা কাঁখে সন্তান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এই ধরনের মাতৃকা উপাসনার মূলে ছিল হয়তো যূথবদ্ধ সংগ্রামী জীবনের দলীয় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির আন্তরিক প্রণোদনা।

নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষিকাজের আবিষ্কার সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে। গবেষকরা মনে করেন, কৃষিকাজের আবিষ্কার করেছিলেন মেয়েরাই। কৃষিজীবী সমাজে তাই মাতৃ-প্রাধান্যের নতুন রূপ উন্মোচিত হয়ে ওঠে। সমাজ হয়ে ওঠে মাতৃতান্ত্রিক। তাদের ধর্মীয় চেতনায় পূর্বোক্ত মাতৃকাদেবীরাই ক্রমশ প্রধান হয়ে ওঠেন।

আদি কৃষিজীবীদের ভাবনায় জীবনদায়িনী মানবী আর শস্যদায়িনী ধরিত্রীমাতা একাকার হয়ে যায়। ধীরে ধীরে মাতৃকাদেবীরা শস্যদেবীতে রূপান্তরিত হয়ে যান। এখানে শস্যের দ্বিবিধ অর্থ; একদিকে ভূমির ফসল, অন্যদিকে নারীর গর্ভজাত ফসল বা সন্তান। দু’টি মৌলিক কামনা একসূত্রে গাঁথা পড়ে শস্যদেবীর আরাধনায়।

দুর্গার প্রত্ননাম ‘অম্বিকা’। যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকাদেবীর নাম পাওয়া যায়। তবে রুদ্র বা শিবের সঙ্গে তাঁর ভাইবোনের সম্পর্ক। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডের অষ্টাদশ অনুবাকে অম্বিকা ও রুদ্রের সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীতে পরিবর্তিত হয়েছে; এবং উক্ত দশম খণ্ডের প্রথম অনুবাকে দুর্গা-গায়ত্রী মন্ত্রে সর্বপ্রথম ‘দুর্গা’ বা ‘দুর্গি’ নামটি পাওয়া যায়।

সময়ের অগ্রগতিতে কৃষির প্রভূত উন্নতি, লোহার আবিষ্কার ইত্যাদির সাপেক্ষে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিস্পর্ধী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক শক্তি বিকশিত হওয়ার কারণে অম্বিকা-দুর্গা যুদ্ধদেবী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন মহাভারতের যুগ থেকে।

মূল রামায়ণে যুদ্ধদেবতা ছিলেন সূর্য। রামচন্দ্র রাবণবধের পূর্বে আদিত্যহৃদয় স্তোত্র পাঠ করেছিলেন। কিন্তু মহাভারতের যুগ থেকে সেই স্থান দখল করেন নগর দুর্গের দেবী অসুরনাশিনী সিংহবাহিনী দুর্গা।

দেবী দুর্গার মহিষমর্দিনী রূপটি জনপ্রিয় হলেও তাঁর ধরিত্রীমাতা বা শস্যদেবীর স্বরূপটি একেবারে চাপা পড়ে যায়নি। যেমন ঢেলাইচণ্ডী; কোনও মূর্তি নেই। বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠে বা গাছতলায় মাটির স্তূপে তিনি পূজিত হন। পূজার উপচার ফুল বা পত্র বা কোনও ধরনের নৈবেদ্য নয়, একখণ্ড মাটি পেলেই তিনি সন্তুষ্ট। এমন ঢেলাইচণ্ডীর থান বাংলার অনেক জনপদে আজও দেখা যায়।

দুর্গাপুজোর পূর্বে আরেক লৌকিক শস্যদেবীর পুজো করেন কুমারী মেয়েরা পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে। এর নাম ‘ভাঁজো’ বা ‘ভাজোই’। আদিরসাত্মক মেয়েলি ছড়া-কাটাকাটিতে দেবী খুব সন্তুষ্ট হন। দুর্গার পুজো যেমন নবপত্রিকায় হয়, তেমনই ভাঁজো পুজোর অন্যতম উপচার সাত রকমের শস্যের অঙ্কুর। এই কারণে ভাঁজোকে গ্রামাঞ্চলে ‘দুর্গার বড়দিদি’ বলে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে মহিষাসুর বৃত্তান্ত মুখ্য স্থান লাভ করলেও ‘দেবীর বরদান’ শীর্ষক ৯১ অধ্যায়ে পুরাণকার লিখেছেন, মন্বন্তরে বা দুর্ভিক্ষের সময়ে দেবী তাঁর নিজের দেহ থেকে লোকের প্রাণ ধারনের জন্য শাকপালা উৎপন্ন করে ভরণপোষণ করবেন। তখন তাঁর নাম হবে ‘শাকম্ভরী’।

দুর্গার এই শাকম্ভরী রূপের সঙ্গে অদ্ভুত মিল পাওয়া যায় হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত একটি আয়তাকার মাটির সিলে। নগ্ন নারী মূর্তি উল্টো অবস্থানে রত। মাথা ভূমির দিকে। পা দু’টি যোগাসনের ভঙ্গিমায় দু’দিকে প্রসারিত। দেবীর যোনিমূল থেকে বেরিয়ে আসছে গাছপালা-লতাপাতা।

পুরাণ অনুসারে শাকম্ভরী শুধু দুর্ভিক্ষ প্রশমনকারী দেবী নন, তিনি বৃষ্টিদাত্রী শতাক্ষী। ‘সুবীক্ষা’ নামে লৌকিক দেবী রূপে তিনি আজও অনেক গ্রামে পূজিত হচ্ছেন। সুবীক্ষাকে অনেকে ‘শতাক্ষী’ বলেন। পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানার প্রাচীন গ্রাম বলরামপুরের গ্রাম্যদেবী সুবীক্ষা, মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিতে পূজিত হন। আষাঢ় নবমী তিথিতে দেবীর বাৎসরিক পুজো হয় জাঁকজমক করে।

শাকম্ভরী-শতাক্ষী-সুবীক্ষার পাশাপাশি দেবীর অপর নাম ‘অন্নদা’ বা ‘অন্নপূর্ণা’। তিনি ক্ষুধার্ত শিবকে অন্ন দান করে তৃপ্ত করেছিলেন। অন্নপূর্ণা আসলে নবান্নের দেবী। রাঢ় অঞ্চলে আজও গ্রামে গ্রামে দেবীর পুজো হয় অঘ্রান মাসে। নবান্ন বা নতুন অন্নের উৎসব প্রাচীন সংস্কৃতির দ্যোতক। বৃহদধর্মপুরাণে নবান্নের উল্লেখ আছে।

সুতরাং ঢেলাই চণ্ডী, শাকম্ভরী, শতাক্ষী, সুবীক্ষা, অন্নপূর্ণা– সব মিলিয়ে ‘শস্যদুর্গা’। ভূমি-বৃষ্টি-শস্য– ত্রিমাত্রিক সত্তার অবয়বে গঠিত শস্যদুর্গার স্বরূপ। বঙ্গের দুর্গোৎসবে শস্যদুর্গা বা শাকম্ভরীর পুজো আজও টিকে আছে ‘শস্যবধূ’ বা ‘কলাবউ’ রূপে। এই দেবী চিন্ময়ী হয়ে ওঠেন নির্বাচিত গাছপালা-ফলমূল-শাকপাতা তথা পত্রিকা আরাধনায়।

প্রসঙ্গত, দুর্গা ও মহিষাসুর আখ্যানে পূর্ব ভারতের, বিশেষ করে বাংলার কোনও ভূমিকা নেই। অনুমান করা যায়, কৃষিপ্রধান বাংলায় অতি প্রাচীনকাল থেকে উত্তর-পশ্চিম-মধ্য ভারতের তুলনায় রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল থাকার কারণে দেবীর যোদ্ধৃরূপের চেয়ে শস্যদুর্গার পুজো অধিকতর জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে মহিষাসুরমর্দিনীর অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার কারণে এবং পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার বৈগুণ্যে বাংলাতেও তিনি মুখ্য স্থানলাভ করেছেন।

তবে শস্যদুর্গার আরাধনাটি লুপ্ত হয়ে যায়নি। ‘নবপত্রিকা’ রূপে যেমন দুর্গাপুজোয় সংযোজিত হয়েছে, তেমনই শুধুমাত্র নবপত্রিকা বা শাকম্ভরী রূপের দেবী আরাধনার রূপটিও অল্প হলেও এখনও টিকে আছে প্রধানত রাঢ় অঞ্চলে। নবপত্রিকায় পুজোর কথা পুরাণ গ্রন্থেও উল্লেখিত হলেও, শুধুমাত্র নবপত্রিকায় দুর্গাপুজোর কথা সেখানে বলা হয়নি। সুতরাং নবপত্রিকায় দুর্গা উপাসনার সংস্কৃতি আরও প্রাচীন বলেই মনে হয়।

পত্রিকাপুজোর অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছে অন্তত খ্রিস্টীয় নবম-দশম শতাব্দী থেকে। যদিও বামনপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ ইত্যাদি প্রাচীন কোনও পুরাণে পত্রিকা পুজোর কোনও ইঙ্গিত নেই। কালিকাপুরাণ থেকে পত্রিকাপুজোর খবর পাওয়া যায়। গবেষকদের মতে, কালিকাপুরাণ আনুমানিক দশম শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল বাংলায় বা পূর্বভারতে। আলোচ্য গ্রন্থের ৬০ অধ্যায়ে লেখা হয়েছে–

‘সপ্তমীতে পত্রিকা পূজাকরণান্তর অষ্টমীতে সম্যকরূপে উপবাসী থাকিয়া দেবী কাত্যায়ণীর পূজা করিয়া তদুদ্দেশে জাগরণ করিবেক। অনন্তর নবমীতে বিধিমতে বহুতর বলিদ্বারা তাহার পরিবেশ করিবে, পরদিবস দশমী তিথিতে ক্রীড়াকৌতুক ও মঙ্গলাদি দ্বারা দেবীর নীরাজনা করিবে।’

কালিকাপুরাণের বর্ণনা থেকে জানা যায়, সপ্তমীতে দেবীর পূজা হত শুধুমাত্র ‘পত্রিকা’ রূপে। তবে পত্রিকাপুজোর কথা কালিকাপুরাণে উল্লিখিত হলেও সেটি যে নয়টি উপাদানের দ্বারা গঠিত হবে এমন তথ্য মেলে না। কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঁচালির লঙ্কাকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসবে নবপত্রিকার কথা বলা হয়েছে।

আচারেতে আরতি করিলা অধিবাস।

বান্ধিলা পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস।।

ভবানীপ্রসাদ রায়ের ‘দুর্গামঙ্গল’ কাব্যেও নবপত্রিকা পুজোর কথা আছে।

পীঠস্থ দেবতা আর দেশ নিবাসিনী

নবপত্রিকা পূজা কৈল রঘুমনি।।

বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণে নবপত্রিকা সম্পর্কে লেখা হয়েছে:

কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।

বিল্বাশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকাঃ।।

কয়েকটি আস্ত গাছ বা গাছের ঝাড়– কলা, ধান, হলুদ কচু, একটি বা দু’টি মানপাতা; কয়েকটি গাছের ডাল– অশোক, ডালিম জয়ন্তী-সহ এক জোড়া বেলফলের সমন্বয়ে গঠিত ‘পত্রিকে নবদুর্গাত্বম’। সমগ্র উপাদানগুলিকে বাঁধা হয় অপরাজিতার লতা দ্বারা। কাগজে আঁকা মুখচিত্র ব্যবহার করে লাল পাড়ের শাড়ি পরিয়ে বধূ রূপে স্থাপিত হন গণেশের পাশে।

নবপত্রিকাকে শুধুমাত্র শস্যবধূ রূপে দেখা বোধহয় সমীচীন হবে না। কেননা এখানে নানা ধরনের ভাবনা উজ্জীবিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় চারটি। প্রথমত, বৃক্ষভাবনা; দ্বিতীয়ত, শস্যভাবনা; তৃতীয়ত, আয়ুর্বৈদিক ভাবনা; এবং চতুর্থত, অসুরাদি সংযোগ স্থাপনা।

আয়ুর্বৈদিক ভাবনাটি স্বল্পালোচিত হলেও বিশেষ তাৎপর্যময়। নবপত্রিকার নয়টি গাছপালার ভেষজমূল্য অপরিসীম। দেবী শুধু দুর্গতি নাশ করেন না, তিনি মহাব্যাধি থেকে আমাদের পরিত্রাণ করেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের দশম খণ্ডে দেবীর নাম অম্বিকা। দেবীকে তুলনা করা হয়েছে ভয়ংকর শরৎকালের সঙ্গে।

অনুমান করা যায়, আবহাওয়া জনিত কারণে শরৎকালে প্রাচীন যুগে মহামারী হত। সুতরাং মহামারীর দেবী হয়ে ওঠেন অম্বিকা। অম্বিকা প্রথমে ভয়ংকরী দেবী ছিলেন, পরে তিনি শরৎকালের রোগব্যাধি নিবারণকারী দেবী হিসাবে পূজিত হতে থাকেন। এখানেই জড়িয়ে আছে অম্বিকা বা দুর্গাপুজোর সঙ্গে নবপত্রিকায় ওষধিবৃক্ষ ও ভেষজ গাছপালার যোগের প্রাসঙ্গিকতা।

দ্বিতীয়ত, লোকবিশ্বাসে কলাবউ বা নবপত্রিকাকে গণেশের পাশে রাখার অন্যতম কারণ হল তিনি নাকি গণেশের স্ত্রী অর্থাৎ গণেশ কলাবউয়ের স্বামী। অনেক সময় এই ধারণায় প্রভাবিত হয়ে কার্তিক আর গণেশের অবস্থান উল্টো করা হয়েছে এবং গণেশের বাম পাশে কলাবউকে অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে।

আসলে গণেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বিবিধ ওষধিবৃক্ষের নাম। বলা হয়, গণেশ অষ্টাদশ ওষধি বৃক্ষের সৃষ্টিকর্তা। নবপত্রিকায় যেহেতু নয়টি ওষধি গাছপালার যোগ আছে সেই কারণে তিনি নবপত্রিকার স্বামী বা স্রষ্টা। ভাদ্রমাসে শুক্লা চতুর্থী তিথিকে বলা হয় গণেশ চতুর্থী। এ দিন ২১ ধরনের ওষধিবৃক্ষের পাতা দিয়ে গণেশ পুজো হয় যা ‘একবিংশতি পত্রপূজা’ নামে খ্যাত।

কালক্রমে নবপত্রিকায় বিভিন্ন অসুরের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। যেমন, মহিষাসুর বধের সময় দেবী কচু রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কচু তাই কালিকা রূপে পূজিত। শুম্ভ-নিশুম্ভ বধের সময় দেবী জয়ন্তী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। এগুলি মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়ার প্রয়াস মাত্র।

বিশিষ্ট পণ্ডিত গবেষক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যাবিনোদ নবদুর্গার সঙ্গে নবপত্রিকার মধ্যে কোনও মিল খঁজে পাননি। তাঁর মতে, দেবীপুরাণে নবদুর্গা আছে কিন্তু নবপত্রিকা বিষয়টি নেই। তিনি নবপত্রিকার উৎস সম্পর্কে লিখেছেন, ‘বোধহয় কোনও প্রদেশে শবরাদি জাতি নয়টি গাছের পাতা সম্মুখে রাখিয়া নবরাত্রি উৎসব করিত।’

গবেষক রমাপ্রসাদ চন্দ বা ‘লোকায়ত দর্শন’ গ্রন্থ-প্রণেতা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়রা মনে করেন, আদিতে দুর্গা ছিলেন শস্যদেবী। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের শস্যদেবীদের মতো ফসলের সময়টিতেই দুর্গোৎসব আয়োজিত হয়। দুর্গাকে আমরা সাধারণত চিনি মহিষমর্দিনী রণচণ্ডী রূপে। কিন্তু শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করছেন, এই রূপটি গৌণ– কেননা অর্বাচীন। জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রমাপ্রসাদ চন্দের মতকে সমর্থন জানিয়ে লিখেছেন, নবপত্রিকার পুজো আসলে শাকম্ভরী পুজোর স্মৃতি।

পত্রিকাপুজোর ক্ষেত্রানুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। প্রথমত, শুধু নবপত্রিকা নয়– দুর্গাপুজোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে চতুর্পত্রিকা ও সপ্তপত্রিকা। এবং তার পুজো এখনও হয়। দ্বিতীয়ত, যেখানে মৃৎপ্রতিমায় দুর্গা পুজো হয় না নানা কারণে, সেখানে শুধুমাত্র নবপত্রিকায় দুর্গাপুজো সম্পন্ন হয়। তৃতীয়ত, শাকম্ভরীর প্রতীক শাকের কোনও প্রসঙ্গ নবপত্রিকায় নেই। কিন্তু সপ্তপত্রিকায় তার স্থান হয়েছে। চতুর্থত, নবপত্রিকায় পুজো অনেক স্থানে নবমী ও দশমীতে হয়। সপ্তমী ও অষ্টমীর কোনও পুজো নেই।

পূর্ব বর্ধমান ও বীরভূম জেলা-সহ অন্যান্য জেলার শুধুমাত্র পত্রিকাপুজোর একটি ক্ষুদ্র তালিকা এখানে দেওয়া যেতে পারে:

১. ক্ষীরগ্রাম– মঙ্গলকোট, পূর্ব বর্ধমান

২. মন্তেশ্বর– মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান

৩. সিংহালী– মন্তেশ্বর, পূর্ব বর্ধমান

৪. কীর্ণাহার– নানুর, বীরভূম

৫. নানুর– নানুর, বীরভূম

৬. বেলেবেড়া– ঝাড়গ্রাম, ঝাড়গ্রাম

যে সকল গ্রামে প্রভাবশালী গ্রাম্যদেবতা বা সিংহবাহিনী বা মহিষমর্দিনীর প্রস্তরমূর্তি পুজো হয় সেখানে দুর্গার মহিষমর্দিনী মৃণ্ময়ী মূর্তি আসা নিষিদ্ধ। সেখানে দুর্গাপুজো হয় নবপত্রিকা স্থাপনায়। এখান থেকে সহজেই অনুমান করা যায় শস্য-দুর্গার পত্রিকাপুজোর আঙ্গিকটি বহু পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল।

নবপত্রিকায় দুর্গাপুজো সম্পন্ন হলেও বিভিন্ন প্রাচীন জনপদে অতিরিক্ত চতুর্পত্রিকা এবং সপ্তপত্রিকার পুজো হয়। ব্যতিক্রমী সপ্তপত্রিকার পুজো দেখা যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার বহড়ান গ্রামে। সেখানকার রায়বাড়ির সিংহবাহিনী দুর্গাপুজোর অন্যতম আকর্ষণ হল সপ্তপত্রিকার পুজো।

লৌকিকভাবে সপ্তপত্রিকার পুজোকে বলে ‘চতুর্থী-ঠাকরুনের পুজো’। চতুর্থীর দিন সকালে বোল (বকুল), মোল (মহুয়া), মান, জয়ন্তী, ডালিম, হলুদ ও লালশাকের গুছি নিয়ে প্রাচীন পুকুরে নিয়ে গিয়ে আলাদা আলাদা স্নানমন্ত্রে স্নান করানো হয়। পুরোহিত হলুদগোলা জলে সিক্ত করেন বাজনা বাজিয়ে। সপ্তপত্রিকা দেবীর নিকটে রাখেন।

বিশেষ পূজার্চনা ও আরতি করে সপ্তপত্রিকাকে বারবেলা পড়ার আগেই বিসর্জন দেওয়া রীতি। সপ্তপত্রিকায় লালশাক (নটে) প্রধান ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া বোল অর্থাৎ বকুল কিংবা মোল অর্থাৎ মহুয়া গাছের কোনও ভূমিকা নবপত্রিকায় নেই। অনুমান করা যায়, নবপত্রিকা গড়ে ওঠার আগেই সপ্তপত্রিকার চল ছিল, যা পরবর্তীকালে সংযোজন-বিয়োজনের মধ্যে দিয়ে নবপত্রিকা গড়ে উঠেছে। সপ্তপত্রিকার ধারক ও বাহকদের মতে, শাক, দেবীর মূল প্রাণশক্তি। সপ্তপত্রিকায় নটে শাকের মধ্যে দেবী শাকম্ভরীকে খুঁজে পাওয়া যায়।

দেবী যোগাদ্যার (মহিষাসুরমর্দিনী প্রস্তর-ভাস্কর্য) জন্যই শারদীয়া দুর্গাপুজোয় দেবীর মৃৎমূর্তিতে পুজো গ্রামে নিষিদ্ধ। সেই কারণে দেবীর আদি রূপ নবপত্রিকায় শস্যদুর্গা হিসাবে যোগাদ্যা সাড়ম্বরে পুজিত হন। মোট সাতটি নবপত্রিকার পুজো চলে চার দিন ধরে। এর মধ্যে একটি দেবীর মূল মন্দিরে, অপরটি ক্ষীরদিঘির পাড়ে। আর পাঁচটি দুর্গাপুজোর মধ্যে– গ্রামের রায়-চৌধুরী পরিবারে তিনটি, সামন্ত পরিবারে একটি ও মল্লপরিবারে একটি পুজো হয়। মূল মন্দিরে পূজিত নবপত্রিকার পুজোকে অনুসরণ করে অপর ছয়টি পুজো অনুষ্ঠিত হয়।

চতুর্থীর দিন যোগাদ্যা মন্দিরে চতুর্পত্রিকায় দুর্গা আরাধনা শুরু। চতুর্থী তিথিতে ধান, মান, বেল ও কলা– এই চারটি গাছ দিয়ে পত্রিকা তৈরি করা হয়। স্নান ও পুজোর পর, ষষ্ঠীর দিন পত্রিকা বিসর্জন করে, মহাসপ্তমীতে নতুন করে নবপত্রিকা বিধি অনুসারে ক্ষীরদীঘিতে স্নান করিয়ে দুর্গাপুজো হয়।

যেসব গ্রামের মুখ্যদেবী চামুণ্ডা, সেখানেও শারদ দুর্গাপুজোর সময় একই আঙ্গিকে নবপত্রিকায় পুজো হয়। কালনা মহকুমার মন্তেশ্বর থানার মন্তেশ্বর ও সিংহালী গ্রামে এবং বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে এই চর্চা দেখা যায়। মন্তেশ্বরের চামুণ্ডা পুজোর নিয়মকানুন এবং দেবীপুজোকে ঘিরে নানা লোকাচারের সঙ্গে ক্ষীরগ্রামের দেবী যোগাদ্যার পুজোর মিল রয়েছে।

ক্ষীরগ্রামের মতোই মন্তেশ্বরে মাটির মূর্তিতে কোনও পারিবারিক দুর্গাপুজো হয় না। চারটি নবপত্রিকার পুজো আসে; জোকারিপাড়ার রায় পরিবারে তিনটি এবং মাইচপাড়ায় চৌধুরী পরিবারে একটি। দু’টি নবপত্রিকার পুজো হয় চার দিন ধরে, অর্থাৎ সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী-দশমীতে। আর দু’টি পুজো হয় শুধুমাত্র নবমী ও দশমীতে।

অনেক পরিবারের কুলদেবতা রাধাকৃষ্ণ। তাঁরা পরবর্তীকালে শাক্তধর্মে অনুপ্রাণিত হয়ে দুর্গা উৎসবের আয়োজন করেছেন। তাঁরা সরাসরি দুর্গার মৃণ্ময়ী মূর্তিকে পুজো না করে, পত্রিকাপুজোতে দেবীর আরাধনা করেন। এই ধরনের দু’টি পুজো উল্লেখযোগ্য। একটি রয়েছে বীরভূম জেলার কীর্নাহারে, অপরটি অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়গ্রাম জেলার বেলাবেড়া গ্রামে।

নবপত্রিকা পুজোর ক্ষেত্রানুসন্ধানে আরও দু’টি তথ্য জানা যায়। প্রথমটি হল, অনেক পরিবারে পূর্বে মৃৎমূর্তিতে দুর্গাপুজো হত। পরে মূর্তি রূপ-পরিবর্তন করে পত্রিকারূপে পূজিত হতে থাকে। দ্বিতীয়টি হল, প্রচলিত দুর্গা মিথ– যার সঙ্গে জড়িয়ে আছে করুণ কাহিনি। দুর্গামন্দিরে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখাতে গিয়ে কিশোরী কন্যার অন্তর্ধান; পরে দেবীর মুখমণ্ডল থেকে কন্যার কাপড়ের টুকরো আবিষ্কার। এই মিথ অনেক স্থানেই প্রচলিত আছে। যেমন সিংহালী গ্রামের নবপত্রিকা পুজো সম্পর্কে প্রায় একই গল্প শোনা যায়। শ্রীখণ্ডের কাঁথেশ্বরী দুর্গা সম্পর্কে অনুরূপ গল্প প্রচলিত আছে।

হয়তো এই ধরনের মিথের মধ্যে লুকিয়ে আছে তান্ত্রিকদের দুরভিসন্ধির স্মৃতি। অনেক সময় তান্ত্রিকরা ‘ভৈরবী’ বানানোর জন্য নারী হরণ করত। কুমারী বলিও প্রচলিত ছিল প্রাচীনকালে। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা’ উপন্যাসেও তার ইঙ্গিত আছে।

নবপত্রিকায় দুর্গাপুজো খুব পুরাতন একটি বিষয়। গবেষকদের মতে, বাংলায় এটি দেবীর আদি পূজা-রীতি। মহিষমর্দিনী রূপের মৃণ্ময়ী মূর্তি উপাসনা অর্বাচীন। নবপত্রিকার পুজো অর্থাৎ শস্যদুর্গার পুজো যে রাঢ় অঞ্চলে একসময় অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল– এই পুজোগুলি তার বলিষ্ঠ প্রমাণ।

নবপত্রিকা পুজো থেকেই কালক্রমে মুণ্ডদুর্গা পুজোর উদ্ভব হয়েছিল।

………………..পড়ুন ঠাকুরদার ঝুলির অন্যান্য পর্ব………………..

পর্ব ৪: পুকুরের দেবতা পুকুরের ভূত

পর্ব ৩: পুকুরের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে লোককথা আর লোকবিশ্বাস

পর্ব ২: পৌরাণিক হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যে দেবতা অথবা মানুষের বন্ধু হিসেবেই স্থান পেয়েছে কুকুর

পর্ব ১: সেকালের ডাকাতির গপ্প

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved