১৯৮৮। আবার ফিরলাম উৎপলদার প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের স্বপ্নে। তখন সবকিছুই সেলুলয়েডে। একজন প্রযোজকের দরকার, কারণ খরচ কিছু কম নয়। যেহেতু উৎপলদা বামপন্থী মানুষ, তাই ভাবলাম বামফ্রন্ট সরকারকে একবার প্রস্তাব দিয়ে দেখি। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে তেমন সাড়া পেলাম না। উৎপলদা বললেন, ‘ওরা করবে না। ট্রটস্কি আর চারু মজুমদারকে এখনও ভুলতে পারেনি।’ কেন একথা বললেন তিনি, কিছুই বুঝলাম না তখন। কিন্তু ছবিটা করতে করতে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল।

৩.

পশ্চিমবঙ্গের বাংলা নাটকে আবার ফিরে এসেছেন উৎপল দত্ত। তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন অনেক দিনই, ১৯৯৩ সালের ১৯ আগস্ট, কিন্তু তাঁর নাটক ঘুরে-ফিরে আসছে এই নতুন সময়ে, বিষের হাওয়া যখন জোরে বইছে। নাট্যজগতে তরুণ প্রযোজক-পরিচালকরা উৎপল দত্তর লেখা বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করছেন ইদানীং– নতুন আঙ্গিকে ও ভাবনায়। অর্থাৎ বিগত শতকে লেখা তাঁর নাটকগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও প্রাসঙ্গিকতার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ফলে, মঞ্চাসীন উৎপল দত্তর কাঠের চেয়ারটিকে সময়ের পরীক্ষায় কেউ একচুল নড়াতে পারেনি।

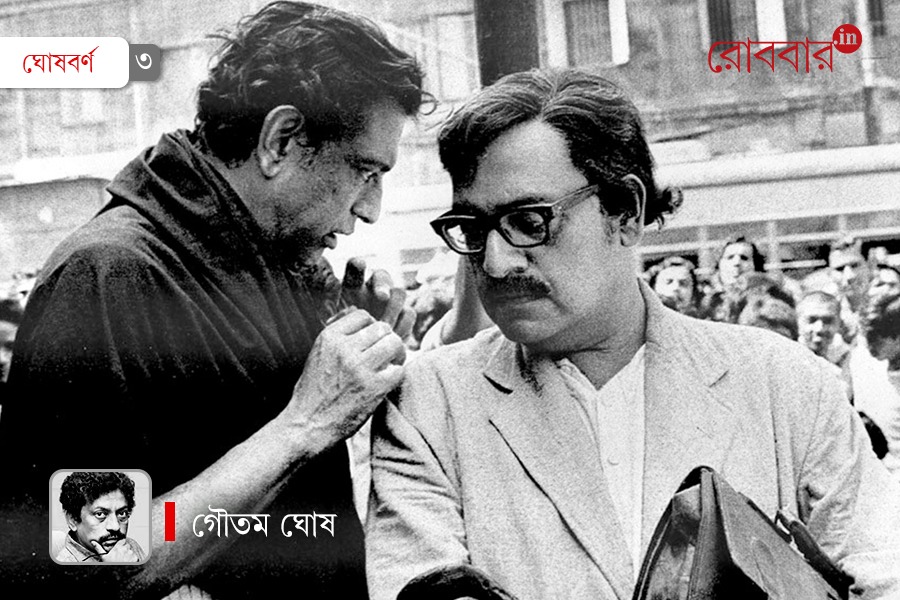

আমি এক ভাগ্যবান দর্শক। ছয়ের দশকের মধ্যভাগ থেকে নয়ের দশকের গোড়া পর্যন্ত উৎপল দত্তের অসংখ্য প্রযোজনার সাক্ষী ছিলাম আমি। যখন ছবি করতে শুরু করি, আমার দু’টি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন তিনি। সেই দুই ছবি– ‘পার’ ও ‘পদ্মানদীর মাঝি’। ‘পার’-এ বিহারের উচ্চবর্ণ ভূস্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেন। আমার প্রথম কাহিনি-চিত্র– ‘মা ভূমি’র ভিত্তি ছিল তেলেঙ্গানা কৃষক আন্দোলন। সেই ছবি দেখে খুব আলোড়িত হয়েছিলেন উৎপল দত্ত। আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল ভারতের কাস্ট-ক্লাসের সম্পর্ক ও অন্তর্দ্বন্দ্ব নিয়ে। এবং অবশ্যই তা দ্বান্দ্বিকতার নিরিখে; দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের চোখ দিয়ে। আমাকে বলেছিলেন, ‘এশিয়াটিক মোড অফ প্রোডাকশান নিয়ে কার্ল মার্ক্সের একটা প্রবন্ধ আছে। পড়ে ফেলো।’ ‘গ্রুনড্রিসে’ নামে কার্ল মার্কসের একটি অসমাপ্ত বইয়ের কথাও বলেছিলেন। পশ্চিমি পুঁজি এবং এশিয়ার অর্থনীতি– দুইয়ের প্রকৃতি কোথায় আলাদা– মার্কস বেঁচে থাকলে হয়তো এ নিয়ে লিখতেন, দাবি করেছিলেন তিনি। জাতিভেদ ও শ্রেণির আন্তঃসম্পর্ক নিয়েও কথা হয়েছিল দীর্ঘ। এতসব আলোচনার একটাই অর্থ– যে-বিষয় নিয়ে সিনেমা বানিয়েছি, তার গভীরে গিয়ে, শিকড় থেকে ধারণা যেন স্বচ্ছ হয় আরও। উপায় একটাই। ওই উৎপলদা কথিত ‘পড়ে ফেলো’! আমার কাছে এই উক্তি এসেছিল আকস্মিকভাবে। আমি তো গিয়েছিলাম স্ক্রিপ্ট পড়াতে। তিনি অনর্গল বলে চললেন এইসব।

‘পার’ চলচ্চিত্রের শুটিং মূলত হয়েছিল জসিডি, দেওঘর অঞ্চলে। প্যাক-আপের পরে আড্ডা দিতেন জমিয়ে। সেই ছবির অন্যান্য অভিনেতা– অনিল চট্টোপাধ্যায়, ওম পুরী, নাসিরুদ্দিন শাহ, শাবানা আজমি, শ্যামল ঘোষাল, কল্যাণ চ্যাটার্জি, ভারতী রায়, মোহন আগাসে– প্রত্যেকেই তো মঞ্চের মানুষ। সুতরাং, সন্ধের সেই আড্ডা পরিণত হয়েছিল অভিনয়ের মাস্টারক্লাসে। তৎসঙ্গে থিয়েটার-সংক্রান্ত তক্কবিতক্ক। আমি সবসময় যোগ দিতে পারতাম না ব্যস্ত থাকতাম বলে, কিন্তু যে ক’বার গিয়েছি, বলা বাহুল্য– ঋদ্ধ হয়েছি। এখনও অবাক হই ভেবে যে, শুটিংয়ের পরও তাঁরা সৃষ্টিশীল চিন্তায় কতদূর মগ্ন থাকতেন!

একটি মজার ঘটনা বলি। জসিডি-তে ছোট্ট টিলার ওপর অবস্থিত একটা পুলিশ থানার দৃশ্য শুট করা হচ্ছে। থানার অফিসারের চরিত্রে শ্যামল ঘোষাল। তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ শেষ করে, ভূস্বামী উৎপল দত্ত ও গ্রামের মুখিয়া ওম পুরী, সিঁড়ি দিয়ে নামছেন নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে। আমি ভিউ-ফাইন্ডার দিয়ে দেখছি, উৎপলদা একটু যেন খোঁড়াচ্ছেন! শট শেষ হল। জিজ্ঞেস করলাম, ‘আপনার কোনও চোট লাগল নাকি? রিহার্সালে তো এরকম করেননি!’ উৎপলদা তাঁর সহজাত ভঙ্গিতে বললেন, ‘হঠাৎ মনে হল খুঁড়িয়ে হাঁটি। কারণ এই ভূস্বামী, হরিজনদের ওপর প্রচুর অন্যায় ও অত্যাচার করার জন্য সাধারণ নিম্নজাতের মানুষদের অভিশাপে পায়ে ব্যামো ধরেছে।’ বলেই অট্টহাসি! আসলে, উৎপলদার মাথায় আজীবন গেঁথেছিল একটি শব্দ– শ্রেণিসংঘর্ষ। আমি বলি, ‘এই কি তবে শ্রেণিসংগ্রাম?’ উৎপলদা বললেন, ‘আমার চরিত্রটা হল মানুষের শ্রেণিশত্রু। অবশ্য ডিরেক্টর স্যরের পছন্দ না হলে আরেকটা টেক করব। না-খুঁড়িয়ে!’ পাল্টা জানাই, ‘আপনার চরিত্র বিশ্লেষণ আমি মেনে নিলাম, কিন্তু বাকি দৃশ্যগুলোতে তো কন্টিনিউটি মেনটেন করতে হবে, মনে রাখবেন।’ হে পাঠক, উৎপলদা কী বললেন জানেন? ‘অবশ্যই। ভূতলে পড়িলে পদযুগল ভূস্বামী হইবেন খঞ্জ!’ কী অপূর্ব মেধাবী তাৎক্ষণিক রসবোধ!

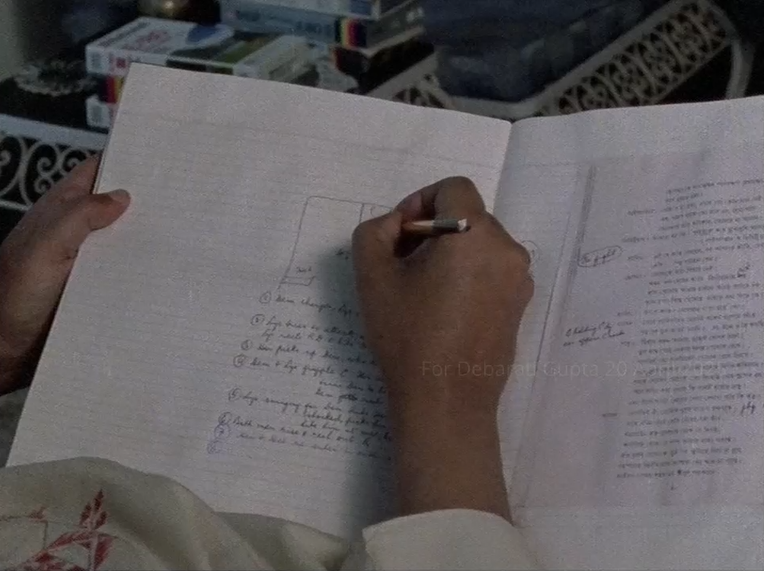

যখন শুটিং হচ্ছে না, তখনও লোকেশন ছেড়ে যেতেন না উৎপলদা। সবসময় সঙ্গে থাকত একটি বই। পড়ায় মন। শটের ডাক পড়লেই, বই থেকে মন সরিয়ে এক নজরে ছবির চিত্রনাট্য দেখে হাঁক পাড়তেন, ‘আই অ্যাম রেডি স্যর!’ শুটিংয়ের সময় ‘স্নেহের গৌতম’ না বলে ‘স্যর’ বলে ডাকতেন। সম্ভবত ওঁর পেশাদারি অ্যাপ্রোচের জন্যই!

‘পার’ ছবি করতে করতেই উৎপলদার সঙ্গে নিবিড় হয় ঘনিষ্ঠতা। এমন বহুমুখী, বর্ণময়, সৃজনশীল প্রতিভা– যিনি রাজনৈতিকভাবে সচেতন, তাঁকে নিয়ে একটা প্রামাণ্যচিত্র করতে ইচ্ছে হয় খুবই। কিন্তু এই সময়ই ‘অন্তর্জলী যাত্রা’র অফার আসে। তথ্যচিত্রের আশা আপাতত তাকে তুলে রেখে কমলকুমারের উপন্যাস নিয়ে কাজে লেগে পড়ি।

১৯৮৮। আবার ফিরলাম উৎপলদার প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের স্বপ্নে। তখন সবকিছুই সেলুলয়েডে। একজন প্রযোজকের দরকার, কারণ খরচ কিছু কম নয়। যেহেতু উৎপলদা বামপন্থী মানুষ, তাই ভাবলাম বামফ্রন্ট সরকারকে একবার প্রস্তাব দিয়ে দেখি। কিন্তু কোনও এক অজানা কারণে তেমন সাড়া পেলাম না। উৎপলদা বললেন, ‘ওরা করবে না। ট্রটস্কি আর চারু মজুমদারকে এখনও ভুলতে পারেনি।’ কেন একথা বললেন তিনি, কিছুই বুঝলাম না তখন। কিন্তু ছবিটা করতে করতে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল।

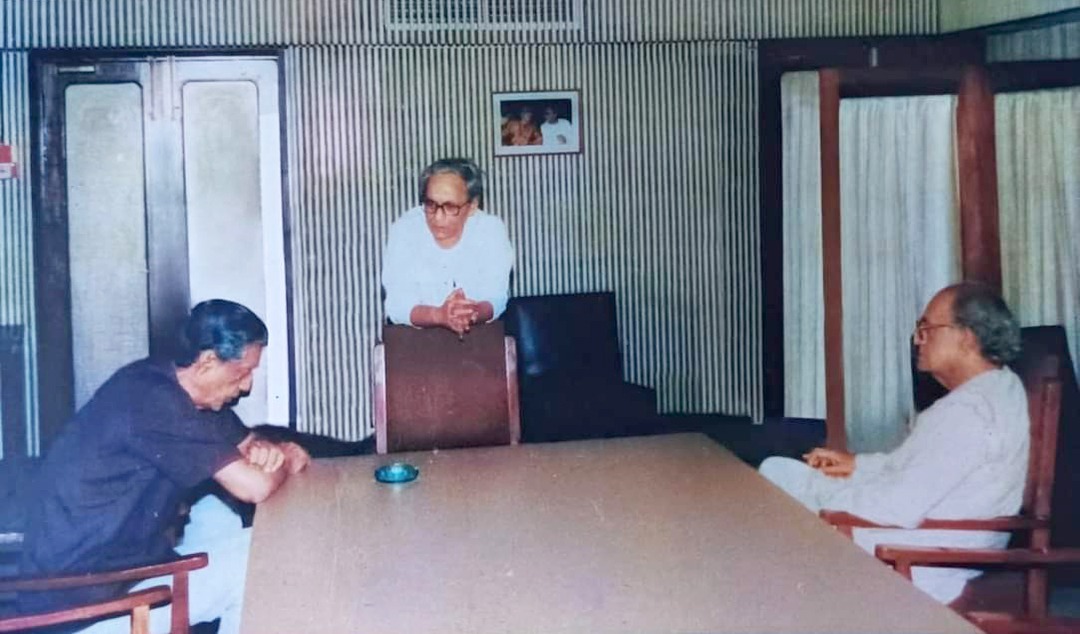

আমার সুহৃদ, প্রিয় শানু ব্যানার্জি, গ্রুপ থিয়েটারের এক নির্দেশক ও উৎপল-ভক্ত রমেন সরকার যৌথভাবে লগ্নি করলেন। নিজেও কিছু অর্থ জোগাড় করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, উৎপলদার নাট্যকলা, দর্শন এবং বঙ্গীয় নাট্যশালার মূল্যায়ন নিয়ে ওঁর অভিজ্ঞতা ও আবেগকে ক্যামেরাবন্দি করা। সিনেমার অভিনেতা উৎপল দত্তকে আমি খুব একটা রাখতে চাইনি। যে-কারণে ছবিটার নামই হচ্ছে ‘থিয়েটারের সন্ধানে’। বেশ কিছু কালজয়ী থিয়েটারের দৃশ্যাংশ আবারও মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা ছিল আমার। একথা জানাতেই উৎপলদা রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বললেন, ‘এ তো কঠিন কাজ। তার ওপর খরচসাপেক্ষ!’ আমি দমিনি। উৎপলদাও নিরাশ করেননি।

সময়ের একটা বিরাট স্মৃতিমালা গাঁথতে গাঁথতে শুরু হল উৎপলদার তথ্যচিত্রর শুটিং। বলার ভঙ্গি একেবারে নিজস্ব, অননুকরণীয়। স্মৃতি একেবারে ঝকঝকে। দ্বান্দ্বিকতা, শ্লেষ ও রসবোধে ভরপুর সেই সাক্ষাৎকারের দু’-একটা উদাহরণ দিলে পাঠকের বুঝতে সহজ হবে। নিজের বাবার সম্পর্কে যা বলেছিলেন, সেরকম উক্তি আমি আগে কখনও কোথাও শুনিনি, পড়িওনি। বলছিলেন, ‘‘আমার বাবা খুব শিক্ষিত মানুষ ছিলেন। পেশায় ব্রিটিশ সরকারের প্রশাসক। প্রজাদের ঘরদোর জ্বালিয়ে, অত্যাচার করে, ব্রিটিশের পদলেহন করে ‘রায়বাহাদুর’ উপাধি পেয়েছিলেন।’’

সকলেই জানেন, কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন– ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রথম যুগের এক তৎপর সদস্য উৎপল দত্ত। সেই সময় লিওন ট্রটস্কি– স্তালিন অনুগামী কমিউনিস্টদের কাছে ব্রাত্য। একেবারে ‘ব্যানড’। এদিকে ট্রটস্কি আবার উৎপলদার খুব প্রিয় রাজনৈতিক নেতা ও লেখক। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে গণনাট্য সংঘের যে আপিস, উৎপলদা সেখানে ট্রটস্কির বই হাতে প্রবেশ করছেন। বইটা এমনভাবেই ধরা, যেন ট্রটস্কির নাম জ্বলজ্বল করে। ক্যামেরার সামনে বললেন, ‘ওইসব গণ্ডমূর্খ বুঝতে পারত না যে ট্রটস্কির না জানলে স্তালিনকে বোঝা সম্ভব নয়।’

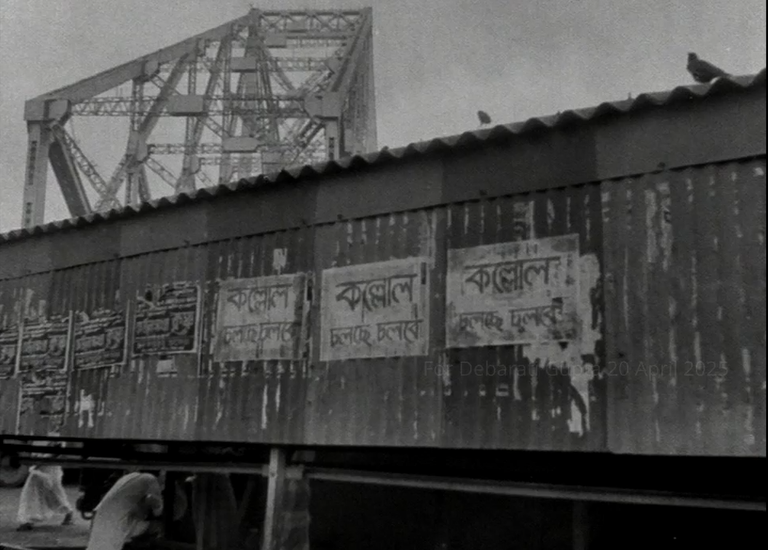

ট্রটস্কির ধাঁধা তো মিটল, চারু মজুমদার? সেই গল্পই বলি। আমার মাঝেমাঝে মনে হত, উৎপলদা একজন কসাক। নিকোলাই গোগোলের তারাস বুলবা! যেন একটা ‘গ্র্যান্ডনেস’ ধারণ করছেন জীবনে। শিল্পে। অভিনয়ে। ‘টিনের তলোয়ার’ দেখে সত্যজিৎ রায় বলেছিলেন, ‘উৎপল মঞ্চে যা করতে পারে তা আমার পক্ষে সিনেমাতেও করা সম্ভব নয়।’ বলেছিলেন, ‘উৎপল দত্তই বাংলা থিয়েটারের সম্ভবত শেষ মাইলস্টোন।’ ফলে, যখন নকশালবাড়ি আন্দোলন শুরু হল, কানু সান্যাল মনুমেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে সিপিআই(এমএল) পার্টির জন্মমুহূর্ত ঘোষণা করেন– উৎপলদার মতো একজন আবেগী বামপন্থী মানুষ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। সেই সময় মঞ্চস্থ করলেন– ‘তীর’ নাটকটি। সরাসরি নকশালবাড়ির সমর্থনে। আমার মনে পড়ে, তীর নাটকের ছোট ছোট পোস্টারে কলকাতা ছেয়ে গিয়েছে। দেখতে পাচ্ছি, প্রতি পোস্টারেই তীরের দিক এমনভাবে রাখা হয়েছে, যেন তীরগুলো সবশেষে মিনার্ভা থিয়েটারে গিয়ে পৌঁছয়। সম্ভবত তাপস সেনের মস্তিষ্কপ্রসূত এহেন পোস্টারের পরিকল্পনা। এই নাটক মঞ্চস্থ করার ফলে কমিউনিস্ট পার্টির মূল শাখার সঙ্গে খুব বিরোধ হয় উৎপলদার। বেশ কিছুদিন জেলেও যেতে হয় উৎপলদাকে। ফলে, পাঠক এবার বুঝুন, কেন উৎপলদার ওপর তথ্যচিত্র করার জন্য অর্থসাহায্য করেনি বামফ্রন্ট সরকার।

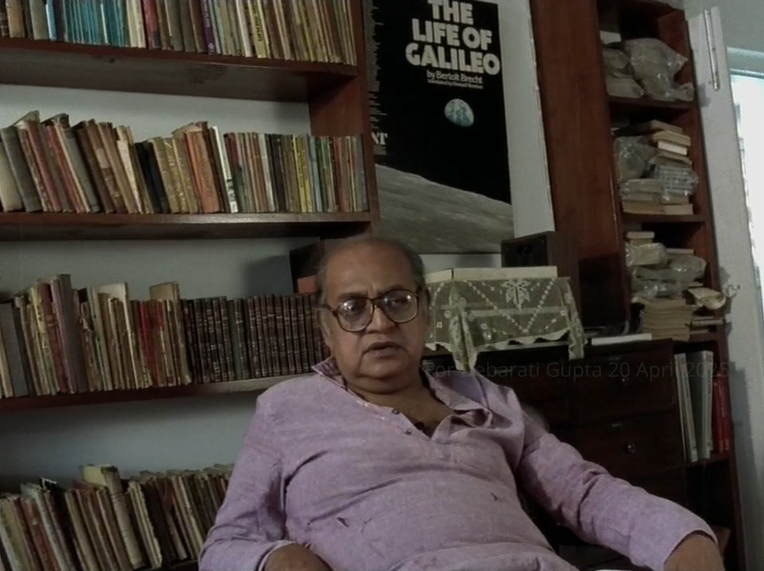

তথ্যচিত্রটা করতে করতে আরও নিবিড়ভাবে দেখতে শুরু করি উৎপলদার যাপন। পড়ার টেবিলে দেখি, রবীন্দ্র রচনাবলির অনেকগুলো খণ্ড। পাশে মোটা একটা নোটখাতা। কৌতূহলবশে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আপনি কি গিরিশ-মানসের মতো রবীন্দ্র-মানস লেখার পরিকল্পনা করছেন?’ বললেন, ‘এখনও ভেবে উঠতে পারিনি। কঠিন! খুব কঠিন! অতল প্যাসিফিক ওশন। দেখি কতটা ডুব দেওয়া যায়।’ তারপরই অট্টহাস্য! শেষমেশ উৎপলদা করেননি এ কাজ। যদি করতেন, নিশ্চিতভাবেই অন্যভাবে আমরা রবীন্দ্রনাথকে পেতাম। কৈশোর থেকেই রবির আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন উৎপল দত্ত। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের নাটক মঞ্চস্থ করেছেন নানা মঞ্চে। ১৯৫৩ সালে, লিটল থিয়েটার গ্রুপের ‘অচলায়তন’ নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। উৎপলদা, সে নাটক মঞ্চস্থ করার পর লিখেছিলেন, ‘ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ৩৫০০০ দর্শকের সামনে বিনি পয়সায় রবীন্দ্রনাথের অভিনয় স্মৃতিপটে আঁকা থাকবে চিরদিন। শান্তি সম্মেলনের পক্ষ থেকে সংগঠিত এই অনুষ্ঠানে বুঝেছিলাম রবীন্দ্রনাথ নতুন করে প্রাণ পাবেন মেহনতী মানুষের স্পর্শ পেয়ে। তারা ঠাকুর কবিকে বোঝে, তাঁর সঙ্গে হাসে-কাঁদে, তাঁর জীবনদর্শন উপলব্ধি করে আলোচনায় মাতে। কতিপয় বুদ্ধিজীবীর সমাধিসদৃশ আড্ডা থেকে রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধার করে একদিন গ্রামে কারখানায় ছড়িয়ে দেবে শ্রমিক শ্রেণী।’ এই ছিল উৎপল দত্তের রবীন্দ্রনাথকে বোঝা। এভাবে রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করেন কি আজ কেউ?

একবার বলেছিলাম, ‘শেক্সপিয়ারের সমাজচেতনা’– এই বইটি আপনি ইংরেজিতে লিখলেন না কেন? বললেন, ‘কেন ইংরেজিতে লিখব? বাঙালি নাট্যমোদি মানুষ, নাটকের যত ছাত্র, সকলে এ-বই পড়ুক। তারা তো শেক্সপিয়রের কথা ভুলে গেছে!’ এরপর ঠাট্টা করে বললেন, ‘বাংলায় না লিখলে তো মুশকিল। এখন তো ইংরেজি পড়ে না কেউ!’ তখন সদ্য ইংরেজি তুলে দেওয়া হয়েছে সিলেবাস থেকে, ফলে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের গায়ে এই বাক্যে রইল মধুর খোঁচা।

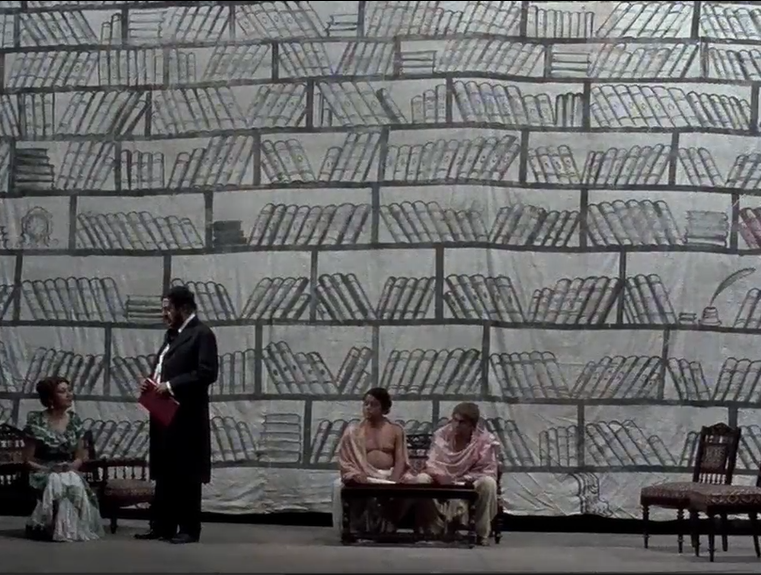

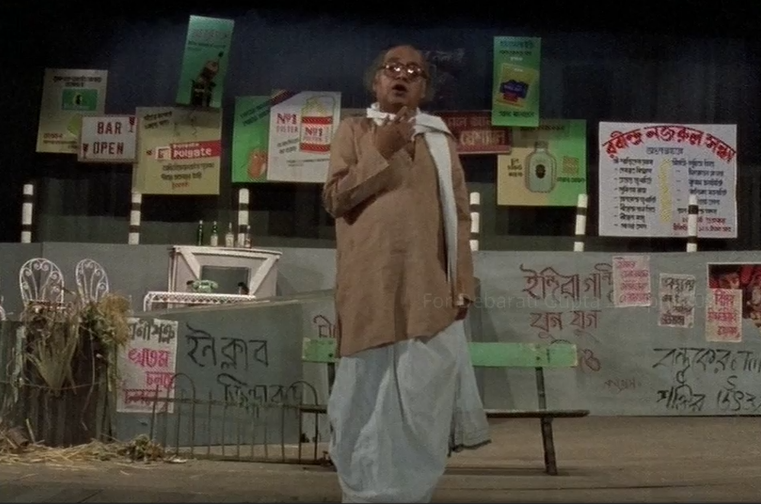

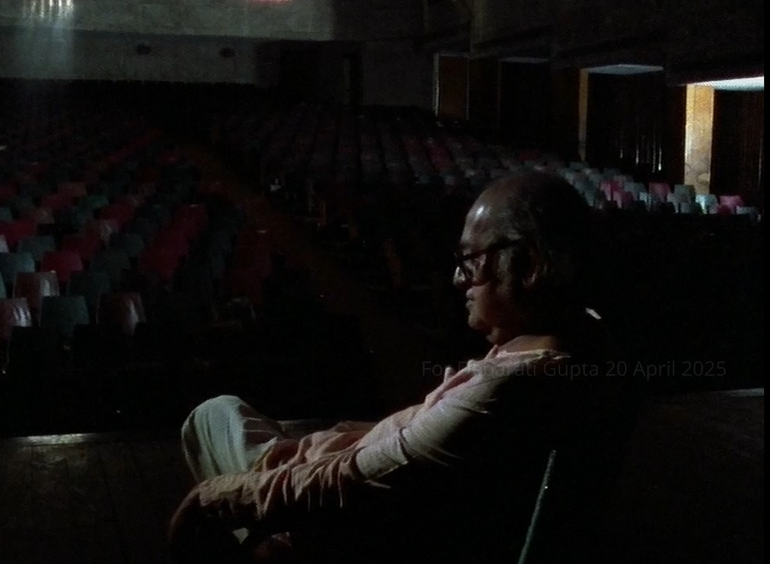

ছবির গল্পে ফিরে আসি। মিনার্ভা তখন বহুদিন বন্ধ। অথচ ডকুমেন্ট্রির কয়েকটি দৃশ্য– মিনার্ভায় শুটিং করতে চাই। মিনার্ভার নস্টালজিয়া এই ছবিতে প্রয়োজন। উৎপলদাকে বলতে, বললেন, ‘সে কী করে হবে! সে তো অনেককাল বন্ধ!’ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে অনুরোধ করলাম– তাঁরই উদ্যোগে খোলা হল মিনার্ভা। হল খুলতেই দেখি বাদুড় উড়ে গেল। আমার টের পেয়েছিলাম, বহুদিনের নট-নটী আর অসংখ্য দর্শকের মরচে পড়া অদ্ভুত এক আদিম গন্ধ। উৎপলদার চোখ ছলছল করে উঠেছিল। তারপর বলেছিলেন, ‘২৮ বছর বয়সে এই নাট্যশালা লিজে নিয়েছিলাম। বাকিটা তো ইতিহাস!’ উৎপলদার টিমের বাকি সদস্য– সমর নাগ আর মনুবাবুকে বললেন, ‘অবশিষ্ট আছে কি কিছু?’ ব্যাকস্টেজের পিছনে গিয়ে বহু পুরনো সেট মেটিরিয়াল খুঁজে বের করলেন। আমরাই একপ্রস্থ ঝাড়পোঁছ করে শুটিং শুরু করলাম।

তিনটে নাটকের অংশ। প্রথমে, ‘অঙ্গার’। সনাতনের চরিত্রে রবি ঘোষ। ওঁর একারই প্রায় তিন-চার পাতার সংলাপ। এত বছর পরে যখন ফের একবার অভিনয় করতে নামলেন, একটা টেকেই শট ডান! স্ক্রিপ্টে চোখ বুলিয়েছেন বার-দুয়েক! উৎপলদা স্তম্ভিত! ‘রবি! তোমার মনে আছে?’ রবি ঘোষ বললেন, ‘উৎপলদা, কত রজনী এ অভিনয় করেছি, সনাতনের চরিত্র আমার রক্তে মিশে আছে। ভুলব কী করে?’

পরবর্তী নাটক, ‘নীচের মহল’। উৎপলদা সেখানে গগন। ওই সেটে চমৎকার একটা সিনেম্যাটিক লাইট তৈরি করেছিলাম। উৎপলদা হাঁক পাড়ছেন, ‘এই মনু! এই সমর! তোমরা গৌতমের কাছ থেকে লাইটিংটা শেখো হে! শোনো গৌতম, তুমি আমার একটা নাটকের লাইট ডিজাইন করে দেবে?’ আমি অপ্রস্তুতে পড়ে যাই। বলি, ‘গৌতমদা ওঁরা তো থিয়েটারের লাইট করে, আমি সিনেমার!’

পরে উৎপলদার ‘একলা চলো রে’ নাটকের জন্য সত্যি সত্যিই আলোর পরিকল্পনা করেছিলাম আমি।

সবশেষে, শুটিং করেছিলাম ‘ওথেলো’। একে একে রবীন্দ্র সদন, ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট, মধুসূদন মঞ্চ, অ্যাকাডেমিতে আমরা শুটিং করছি। ‘কল্লোল’, ‘টিনের তলোয়ার’, ‘ব্যারিকেড’, ‘দুঃস্বপ্নের নগরী’, ‘বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রো’ ইত্যাদি। এই বিপুল কর্মকাণ্ডে, কী আশ্চর্য, জড়ো হয়েছিলেন রবি ঘোষ, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সমীর মজুমদার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ছন্দা চট্টোপাধ্যায়– নীলিমা দাস অসুস্থ ছিলেন বলে আসতে পারেননি মনে আছে। মনে আছে, ‘কল্লোল’ নাটকে শার্দূল সিংয়ের চরিত্রে অভিনয় করতেন শেখর চট্টোপাধ্যায়। অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিলেন এককালে। যখন শুটিং করতে চাইলাম, পা ভেঙে পড়ে আছেন। কিন্তু বললেন, ‘অন্য কাউকে দিয়ে শার্দূল সিং হবে না। আমি ভাঙা পা নিয়ে করব।’ কী স্পিরিট! নাটকের প্রতি কী আবেগ ও ভালোবাসা। ক্রাচ নিয়ে আসতেন, ডায়লগের ঠিক আগের মুহূর্তগুলোয় ক্রাচ ছেড়ে দিয়েই পরিণত হতেন শার্দূল সিংয়ে। নাটকের প্রতি এই যে আবেগ, মনে হয় উৎপলদার স্পর্শেই তৈরি হয়েছিল।

সবশেষে বলব, ‘পদ্মানদীর মাঝি’ কথা। গোল বাঁধল যে, উৎপলদা অসুস্থ। কিডনির সমস্যা। রেড মিট খেতে ভালোবাসলেও তখন একেবারেই বন্ধ। শরীরও ভেঙেছে। উৎপলদা তবু উচ্ছ্বসিত। বললেন, ‘হোসেন মিঞা! এ চরিত্রে আমি অভিনয় করবই।’ শোভাদি একটু চিন্তিত: ‘এতদিন বাংলাদেশে, কাকদ্বীপের আউটডোর শুটিং সামলাতে পারবে?’ উৎপলদা বললেন, ‘পারব।’ দেখতে দেখতে শোভাদিও জুড়ে গেলেন আমাদের সিনেমায়। ছোট একটি চরিত্রে, পিসির, চমৎকার অভিনয় করেছিলেন। পাশাপাশি উৎপলদার দেখভালের গুরুদায়িত্ব– দুই-ই সামলে দিয়েছিলেন তুখড়। একদিন শট শেষে উৎপলদাকে জিজ্ঞেস করলাম, ‘খাওয়াদাওয়া ঠিকঠাক হচ্ছে তো আপনার?’ ঠাট্টা করে বললেন, ‘‘শোভাদা আছে না? কড়া কন্ট্রোলে রেখেছে। আমি কী খাচ্ছি জানো? ভেজিটেরিয়ান মিট। যাকে তোমরা বলো ‘চিকেন’!’’

পদ্মানদীর মাঝির জন্য একটি সেট তৈরি করা হয়েছিল। যেখানে গঙ্গা আর পদ্মা, একই দৈর্ঘ্য আর প্রস্থে। চেষ্টা করেছিলাম অন্য ধরনের একটা ইলিউশান তৈরি করতে। সেটা বোধহয় দর্শকেরা আজও লক্ষ করলেন না। ময়নাদ্বীপে যাত্রা ওঁর কাছে সবচেয়ে এক্সাইটিং লেগেছিল। সেই যে হোসেন মিঞা বলছে, আমি একটা দ্বীপ তৈরি করব। উৎপলদা চাইছিলেন আরও গভীর কোনও দৃষ্টি! ‘ময়নাদ্বীপ সম্পর্কে তোমার কী মনে হয় গৌতম?’ আমি বলেছিলাম, ‘ময়নাদ্বীপ আসলে একটা ইউটোপিয়া। তাই বোধহয় হোসেন মিঞা বলেন, জানো কুবের ভাই, আমি এমন একটা স্থান বানাব যেখানে মানুষ আনন্দে থাকবে। কিন্তু মন্দির আর মসজিদ তৈরি করতে দেব না।’ উৎপলদা বললেন, ‘এই! এই হচ্ছে আসল কথা। আগে জঙ্গল কেটে বসতি করো। যৌথখামার গড়ে তোলো। তারপর মন্দির মসজিদের কথা।’

‘পদ্মানদীর মাঝি’র শুটিংয়ের একটা শিডিউল শেষে, শোভাদি ফিরে গেলেন। তারপরই উৎপলদা সানু ব্যানার্জিকে বললেন, ‘আমি কুমিল্লায় যেখানে থাকতাম, সেখানে নিয়ে যাবে?’ আমি সারাদিন শুটিং করে, হোটেলে ফিরে পেলাম একটা নোট: সহযোদ্ধা গৌতম, অনেক পরিশ্রম করেছ। তুমি তাড়াতাড়ি স্নান করে আমার ঘরে চলে এসো। তড়িঘড়ি পৌঁছে জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী ব্যাপার?’ বললেন, ‘জানো, শোভাদা চলে গেছে তো। তাই হাবিব (পদ্মানদীর মাঝির প্রোডিউসার) ঢাকা ক্লাব থেকে ফ্যান্টাস্টিক বিফ কাবাব পাঠিয়েছে। সঙ্গে একটা বড়ো কনিয়াক। আজ আমরা উৎসব করব!’ উৎপল দত্তর ডাকে কে আর সাড়া না দিয়ে পারে! কথা বলতে বলতে হঠাৎ বললেন, ‘আচ্ছা, আমরা চিয়ার্স বলি কেন?’ একটা ছেলে বলল, ‘উল্লাস বলা যেতে পারে না?’ উৎপলদা উল্লসিত– ‘উল্লাস! একেবারে ঠিক কথা! বাংলায় আজ থেকে চালু হোক উল্লাস!’

সিনেমার শেষাংশের একটি দৃশ্যের শুট শেষ হয়েছে। কাকদ্বীপে লোকেশান। কাছে-পিঠের কতগুলো হোটেলে আমরা থাকি। উৎপলদা থাকছিলেন ডায়মণ্ড হারবারের ট্যুরিস্ট লজে। আমি সামনের দোকানে চা খাচ্ছি। আমার একজন সহকারী, শৈবাল মিত্র, দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, ‘সর্বনাশ হয়ে গেছে! উৎপলবাবু বলছেন উনি হোটেলে ফিরবেন না, কারণ অ্যাম্বাসাডার খারাপ। আর আমাদের দিলীপদা, প্রোডাকশান কন্ট্রোলার, বলেছেন জিপে যেতে।’

সেকথা শোনামাত্রই উৎপলদা সটান শুয়ে পড়েছেন উঠোনে। উৎপলদাকে কেন্দ্র করে বিস্তর ভিড়। ঠেলেঠুলে কোনওমতে ঢুকলাম। উৎপলদা বললেন, ‘এই যে! তোমার প্রোডাকশান ম্যানেজার হচ্ছে একটা অপদার্থ!’ আমি ইনিয়েবিনিয়ে একটা কথা বলি, ‘উৎপলদা আপনি ভেবে দেখেছেন কখনও যে, শুটিংয়ের মতো প্রোডাকশানেরও তো একটা এনজি (নট গুড) হতে পারে?’ একটা বিস্মিত মুখ সহসা উঠে দাঁড়াল। বললেন, ‘এমন তো কখনও ভাবিনি।’ তারপর দ্বিধাহীনভাবে বললেন, ‘দিলীপবাবু! আমি আপনার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। শোভা কোথায়? চলো, ওই জিপে করেই আমরা আজ ফিরে যাই।’

মাত্র ৬৪ বছর বয়সে চিরবিদায় নেন উৎপলদা। বাংলা ভাষায় তাঁর মৌলিক নাটকের সংখ্যা ২১। যাত্রাপালার সংখ্যা ২২। পথনাটিকা ২৫টি। সঙ্গে ছিল অসংখ্য ইংরেজি নাটকের অনুবাদ! বাংলা-হিন্দি মিলিয়ে ২০০-এরও বেশি ছবিতে অভিনয় করেছেন। অরূপ মুখোপাধ্যায় খুব চমৎকার কাজ করেছেন তাঁকে নিয়ে– ‘উৎপল দত্ত: জীবন ও সৃষ্টি’ এবং ‘উৎপল মানস’– দু’টি বই-ই আমার ব্যক্তিগতভাবে খুব প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। কিন্তু ভেবে কূল পাইনি, উৎপলদা রাজনীতি করলেন, বই পড়লেন, অভিনয় করলেন, আড্ডা মারলেন, লিখলেন– কখন করলেন? এত সময় তিনি পেলেন কোন পন্থায়?

…………………………………………………………………………..

ঘো ষ ব র্ণ

প্রথম পর্ব। পড়ুন: প্রধানমন্ত্রীকেও রাগ-তাল জানতে হবে, নইলে দেশ সুরে থাকবে কী করে, বলেছিলেন খাঁ সাহেব

দ্বিতীয় পর্ব। পড়ুন: সত্যজিতের খেরোর খাতায় রহস্যময় ‘আমি জানি না’ ফিরে এসেছে বারবার

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved