যৌবনের পাপের জন্য অনুশোচনায় ভরে যাচ্ছে মন। কিন্তু বুড়ো বয়েসের আর এক পাপ যে করে যাচ্ছি। এলিয়টের ভাষাতেই বরং শিকার করি সেই পাপ। বললাম বটে আমি বৃদ্ধ অনুতপ্ত ঈগল। কিন্তু সত্যি তাই? এই কথা ঠিক, আমি পরেছি কপালে ভষ্মের চিহ্ন। যা প্রতীক আমার অপকর্মের অনুতাপের। কারণ আমি এখন জেনেছি আমার কোনও কাজ, কোনও সাফল্যের কোনও মূল্য নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনের মধ্যে কখনও কখনও প্রান্ত বয়েসের আর এক নির্বোধ হুংকার চমকে ওঠে: ‘Why should I mourn the vanished power?’

২৬.

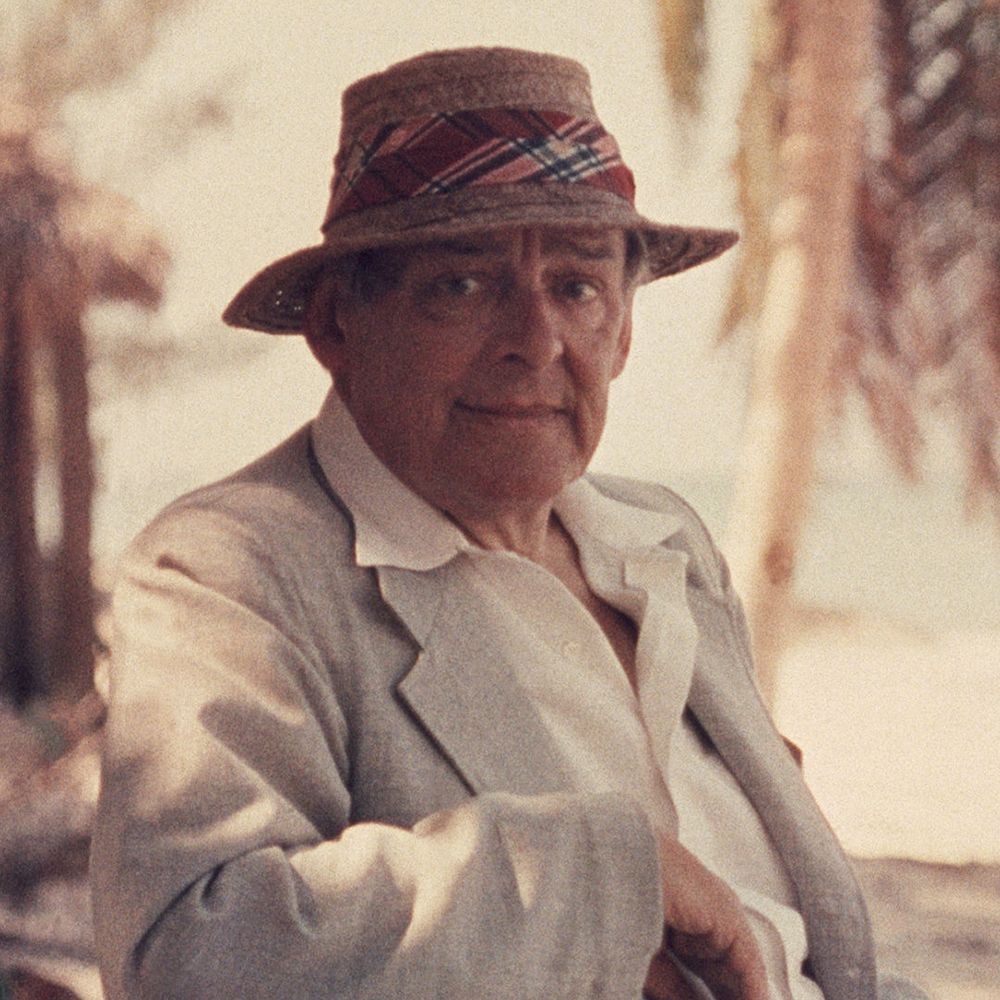

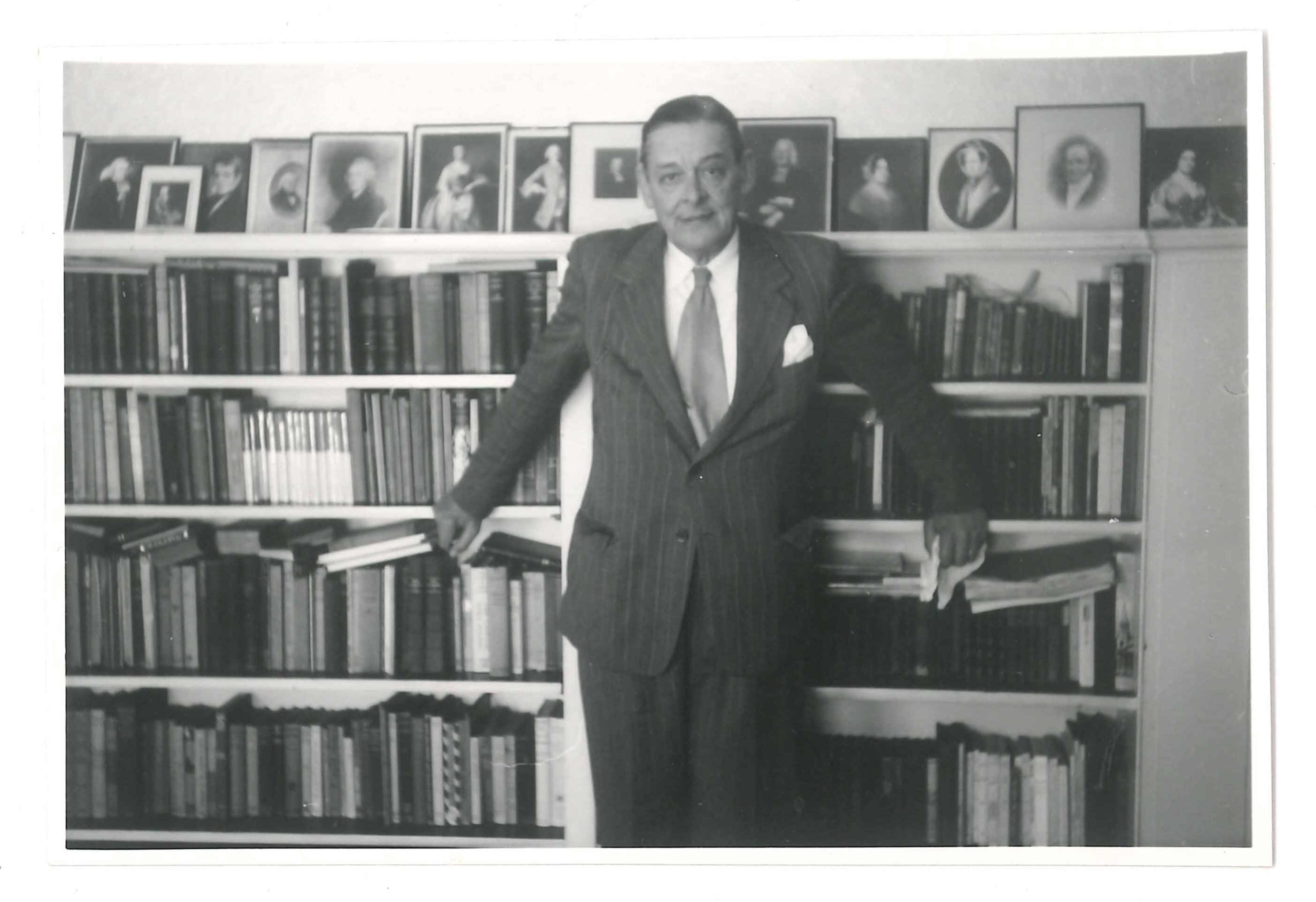

মনে আছে আমার, কাঠখোদাই সিরিজের দ্বিতীয় লেখাটা লিখেছিলাম টি. এস. এলিয়ট-কে নিয়েই। কিন্তু এলিয়ট মুগ্ধতায় যে আমার আজীবনের সাঁতার। শুরু হয়েছিল ১৯৬১-’৬২ সালে। চলবে বাকি যাপনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত। যত কাছে আসছে সেই অন্তিম বিন্দু ও বিশ্রাম, ততই যেন এলিয়ট আরও ঘন হয়ে উঠছেন ক্রমাগত আরও স্পন্দমান হয়ে ওঠা আমার চৈতন্যে, আরও সন্ধানী হয়ে ওঠা আমার অনুভবে। যত আমি আসছি আমার শেষের কাছাকাছি, তত টমাস স্টার্নস এলিয়ট হয়ে উঠছেন অশেষ। তিনি ক্রমে অপরিমেয় পরতে প্রতত দ্রৌপদীর মায়া আড়াল। কিছুতেই পাওয়া যায় না এই অন্তরালের অন্ত। আর মনে জাগে সেই অনিবার্য জিজ্ঞাসা, কোথায় কেমন করে পেয়েছিলেন তিনি তাঁর সেই প্রকাশের টেবিল, তাঁর ইশারাময় অপ্রকাশের ভূমি, যার ওপর বিছিয়ে রইল তাঁর কালজয়ী ভাবনার হিরণ্ময় উচ্চারণ? এই টেবিলে বসেই তিনি তো একদিন হঠাৎ লিখে ফেললেন এই বাক্যটি, ‘The infirm glory of the positive hour!’

কত মহৎ সব মানুষ, আপাত ভাবে কত বড় মাপের সব মানুষ আমাদের পৃথিবী জুড়ে। আমরা তাদের দিকে বিহ্বল বিস্ময়ে তাকিয়ে। কিন্তু তারা সবাই ছুটছে আরও আরও খ্যাতির পিছনে। কিছুতেই তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না খঞ্জ খ্যাতির দুর্বলতা থেকে! এই সব মানুষের জীবনে একবার না একবার ঝলসে উঠেছে পজিটিভ আওয়ারের অবদান। তারা পৌঁছতে পেরেছে সৃজনের গৌরবে। কিন্তু প্রসিদ্ধির লোভ তারা সামলাতে পারেনি। নামডাকের পিছনে দৌড়েছে। এবং খ্যাতির পিছনে এই লালায়িত দৌড় ম্লান করেছে তাদের মনের মহত্ব। এই দুর্বলতা থেকে মহৎ মনেরও মুক্তি নেই। ১৯-২০ বছর বয়স আমার। প্রথম পড়ছি এলিয়টের ‘Ash Wednesday’ কবিতাটা। আমার হৃদয় উপড়ে নিল এই আচমকা উচ্চারণ: The infirm glory of the positive hour! বারবার পড়তে লাগলাম। ‘Ash Wednesday’, আর আমাকে আকঁড়ে ধরল এলিয়টের ‘the infirm glory of the positive hour.’

সেই প্রথম যৌবনে যা মনে হয়েছিল, আজও মনে হয় একই কথা। এমন পংক্তি দৈব-দান। লেখার টেবিলটার বুক থেকে উঠে আসা, বুদ্ধদেব বসুর ভাষায়, হঠাৎ আলোর ঝলকানি। কৃত পাপের জন্য শোচনার দিন, ক্ষমা প্রার্থনার দিন, হয়তো বা স্বীকারোক্তির দিন ‘Ash Wednesday’। তখন যৌবনের তাড়নায় যা করছি, করতে যাচ্ছি, যা না করে পারব না, তার সবটাই মনে হয়েছিল ঠিক করছি, বেশ করছি। সেটা ছিল সবটাই পজিটিভ আওয়ার। আজ পিছন ফিরে তাকিয়ে সেই পজিটিভ আওয়ার এর দুর্বলতা, ইনফারমিটি বিপুল বেগে আঘাত করে আমাকে। আমার আর তো সেই বয়েস নেই যখন আমি নিতে পারি নতুন বাঁক। ফেলতে পারি নতুন নোঙর। আশ্রিত হতে পারি নতুন সম্পর্কে। পেতে পারি পায়ের তলায় নতুন মাটি। কিংবা ডুবসাঁতারে নতুন টান। “Because I do not hope to turn again/ Because I do not hope/ Desiring this man’s gift and that man’s scope.” আমি এখন বুড়ো ঈগল। নতুন শিকারের জন্য আর মেলব না পুরনো ডানা নীল আকাশে। এখন শুধু অনুশোচনা, অনুতাপ, প্রার্থনা আমার পাপের জন্য। মনের এই অবস্থায় টি. এস. এলিয়ট-কে নব চেতনার উদ্ভাসে নতুন করে পাচ্ছি। মনে পড়ছে যৌবনে পড়া মিল্টনের একটি লাইন, ‘Fame, the last infirmity of the noble mind!’ এলিয়টের দৈব উচ্চারণ মিল্টনের প্রত্যয়ের কি প্রতিধ্বনি?

যৌবনের পাপের জন্য অনুশোচনায় ভরে যাচ্ছে মন। কিন্তু বুড়ো বয়েসের আর এক পাপ যে করে যাচ্ছি। এলিয়টের ভাষাতেই বরং শিকার করি সেই পাপ। বললাম বটে আমি বৃদ্ধ অনুতপ্ত ঈগল। কিন্তু সত্যি তাই? এই কথা ঠিক, আমি পরেছি কপালে ভষ্মের চিহ্ন। যা প্রতীক আমার অপকর্মের অনুতাপের। কারণ আমি এখন জেনেছি আমার কোনও কাজ, কোনও সাফল্যের কোনও মূল্য নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার মনের মধ্যে কখনও কখনও প্রান্ত বয়েসের আর এক নির্বোধ হুংকার চমকে ওঠে: ‘Why should I mourn the vanished power?’ আমার যুদ্ধজয়ের, শ্রম ও সাফল্যের, সমস্ত প্রচেষ্টার কোনও দাম নেই? সবটুকু অর্থহীন জঞ্জাল? ঠিক তাই। এলিয়টের অবিস্মরণীয় উত্তর এই প্রান্ত বয়সে কী নিবিড় ভাবে অনুভব করছি:

The single Rose

Is now the garden

Where all loves end

Terminate torment

Of love unsatisfied

End of the endless

Journey to no end

Speech without word

And word of no speech

……………………………….

প্রেমের ভাবনায় সত্তর বছরের এলিয়ট আনকোরা নতুন। মনেই হয় না একই এলিয়টের লেখার টেবিলে জন্মেছিল প্রেম বিষয়ে এই ছটি শব্দ চাঁদমারি নিশ্চয়তায়: Love is either illusion or renunciation. সম্ভোগ সরণির প্রণয় ক্রমে তৃষ্ণায় মরে মৃগতৃষিকার প্রবঞ্চক টানে। অন্য প্রেমে ত্যাগের টান, তাতেও কিন্তু প্রত্যয়ী এলিয়ট। এলিয়টের লেখার টেবিলে একদা ফুটেছে প্রেমের ভুবনে বিপ্রতীপ। একদিকে সম্ভোগ। অন্য দিকে ত্যাগ।

……………………………….

জীবন প্রান্তে এসে এই অলৌকিক উচ্চারণের প্রতিটি শব্দের অন্তরে যেন প্রবেশ করতে পারছি, আগে যেভাবে পারিনি: এবার আমার সেই একক নিঃসঙ্গ গোলাপ হয়ে উঠেছে এক বাগান গোলাপ। যে বাগানে শেষ হল আমার সব প্রেম। আর যে বাগানে শেষ হল প্রত্যাখ্যাত প্রেমের সব যাতনা। কিন্তু সফল প্রেমের যন্ত্রণা ? সে তো আরও বেশি কষ্ট দেয়। সেই কষ্টও শেষ হল এই বাগানেই। এখানেই শেষ আমার সকল উদ্দেশ্যহীন পথচলা। আমার জীবনে যা কিছু রয়ে গেল বোঝার বাইরে, আর যা কিছুর হল না নিষ্পত্তি, আমার সব শব্দহীন ভাষণ, ভাষণহীন শব্দ, সব কিছুর অবসান এখানেই। আমার ভালোবাসার মানুষটিকে এই কথা জানিয়ে যাই, আমরা যে এইভাবে ছন্নছাড়া হলাম, তাতে আমি খুশি। সত্যি কথাটা হল, পরস্পরের কোনও মঙ্গল করিনি আমরা। পারতাম না করতে। আমদের পক্ষে শেষ সত্যিটা হল, এখন আর কিছু এসে যায় না।

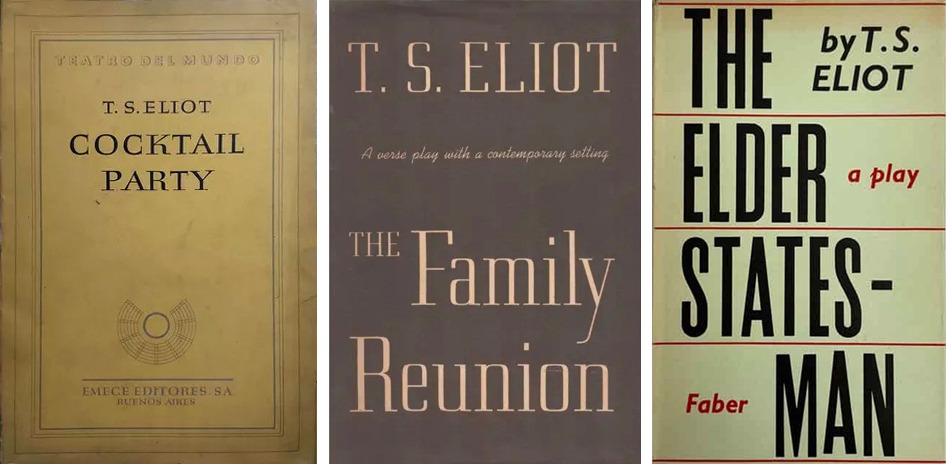

না, এখানেই শেষ নয় এই লেখার , বলল আমার লেখার টেবিল। আমার লেখার টেবিলটা আমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ১৯৫৮ তে। টি এস এলিয়ট ৭০ বছর বয়সে লিখলেন এলডার স্টেটসম্যান নামের কাব্যনাটক। ওই বছরের ২৫ অগাস্ট এডিনবারা ফেস্টিভালে মঞ্চস্থ হল সেই নাটক। সবে বিয়ে করেছেন এলিয়ট তরুণী সেক্রেটারিকে। তারই হাতে হাত রেখে এলিয়ট লিখলেন এই একেবারে নতুন স্বাদ সৌরভের প্রেমের নাটক। এবং নতুন তরুণী বউকেই এলিয়ট উৎসর্গ করেছেন ‘দ্য এল্ডার স্টেটসম্যান’। এই ভাষায়:

To you I dedicate this book, to return as best as I can with words a little part of what you have given me.The words mean what they say, but some have a further meaning. For you and me only. কারও কারও মনে পড়ে যেতে পারে নতুন বউঠান কাদম্বরীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি: এক লেখা তুমি আমি পড়িব, আর এক লেখা আর সকলে পড়িবে।

প্রেমের ভাবনায় সত্তর বছরের এলিয়ট আনকোরা নতুন। মনেই হয় না একই এলিয়টের লেখার টেবিলে জন্মেছিল প্রেম বিষয়ে এই ছটি শব্দ চাঁদমারি নিশ্চয়তায়: Love is either illusion or renunciation. সম্ভোগ সরণির প্রণয় ক্রমে তৃষ্ণায় মরে মৃগতৃষিকার প্রবঞ্চক টানে। অন্য প্রেমে ত্যাগের টান, তাতেও কিন্তু প্রত্যয়ী এলিয়ট। এলিয়টের লেখার টেবিলে একদা ফুটেছে প্রেমের ভুবনে বিপ্রতীপ। একদিকে সম্ভোগ। অন্য দিকে ত্যাগ। এই বিপরীত টানাপোড়েনের টেনশন এলিয়টের দুই কাব্যনাটকের প্রাণ। ‘ককটেল পার্টি’ এবং ‘ফ্যামিলি রিইউনিওন’– দু’টি নাটকেই প্রেমের সম্পর্কে ভোগ ও ত্যাগের বিপ্রতীপ স্রোত মিশেছে এলিয়টের প্রণয় দর্শনে। কিন্তু ‘এল্ডার স্টেটসম্যান’ নাটকে কী অপরূপ ভাষায় এলিয়ট প্রশমিত করলেন এই বৈপরীত্য:

Oh my dear,

I love you to the limits of

speech and beyond. It’s

strange that words are so

inadequate. Yet, like

asthmatic struggling for

breath, the lovers must

struggle for words.

তোমাকে ভালোবাসি আমি সমস্ত ভাষার সব শব্দের প্রান্ত পার হয়ে। আমার এই অনুভব, ভাষা কী করুণ ক্লান্ত প্রণয় প্রকাশে, বিস্মিত বেদনায় আমাকে কষ্ট দেয়। তবু মানুষ প্রেমে পড়লে প্রেমের কথাটি ঠিকমতো বলতে ভাষার সঙ্গে যুদ্ধ করে, যেভাবে হাঁপানি রোগী যুদ্ধ করে শ্বাসের জন্য।

৭০ বছর বয়সে, মৃত্যুর ছ’ বছর আগে, লেখার টেবিলে বসলেন এলিয়ট তাঁর সদ্য বিয়ের তরুণী বউকে জানাতে প্রেমের কথাটি একেবারে ঠিক ভাবে, সহজ ভাষায়: I have only just now had the illumination of knowing what love is. We all think we know. But how few of us do! But now I feel happy. I am and old man in dry mouth waiting for rain. But I feel utterly secure in you. I am part of you.

ঝেঁপে আসে বৃষ্টি। জীবন প্রান্তে প্রেমের সহজ বারিধারায় স্নান করেন এলিয়ট। আমার কিন্তু মনে পড়ে যায়, সব রোমান্টিক স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাওয়া উইলিয়াম বাটলার ইয়েটস কে, যিনি প্রেমের কবিতায় বিক্ষত বার্ধক্যে চিৎকার করে বলতে পারেন, I have withered into truth ! লেখার টেবিল কী সম্পূর্ণ ভুল পথেও নিয়ে যায় না আমাদের? যেমন হয়তো নিয়ে গেল স্বয়ং এলিয়টকে?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved