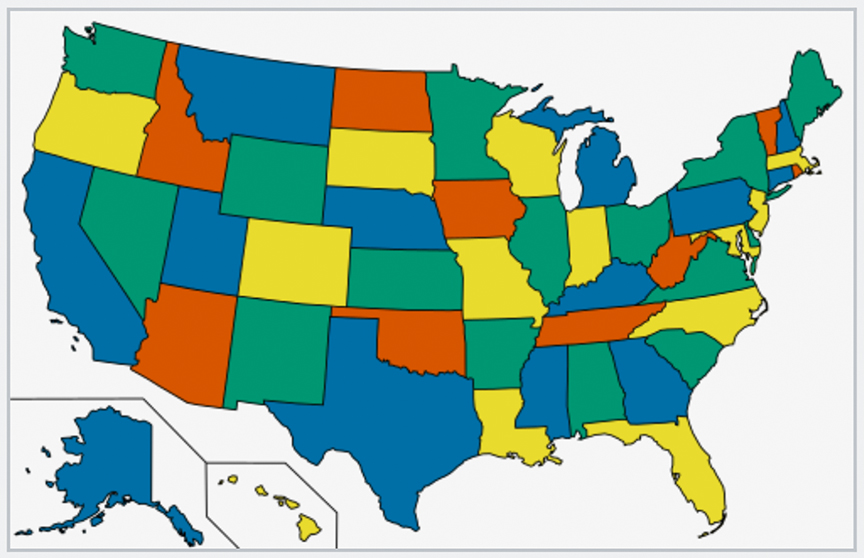

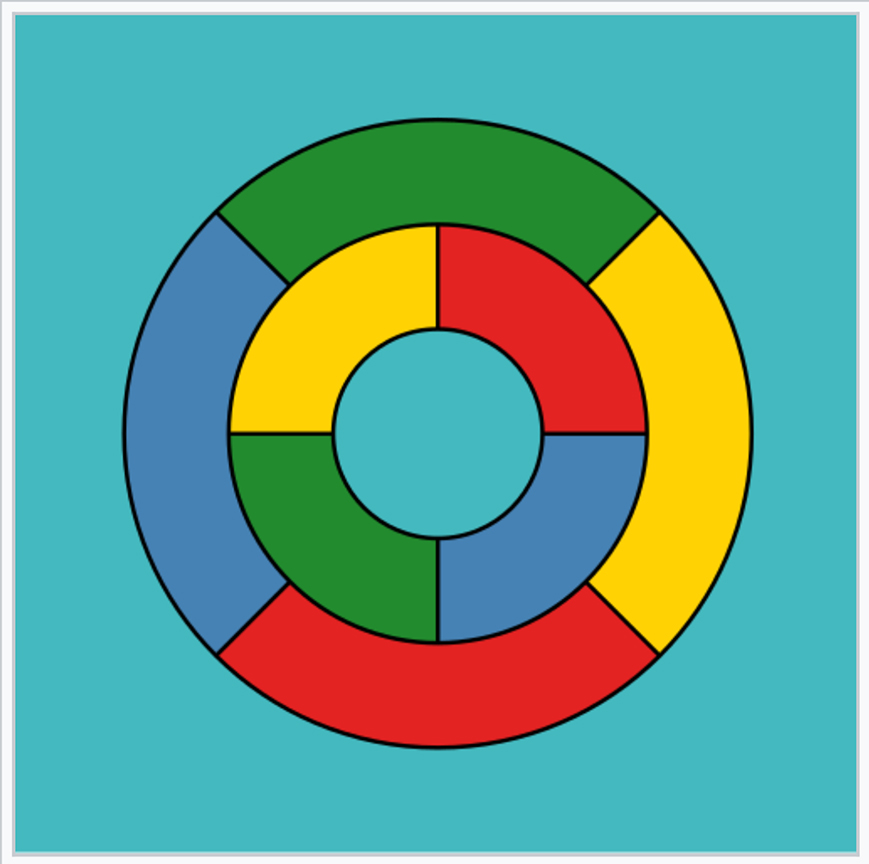

মানচিত্র রং করার একটা মজা হচ্ছে, এই যে জমিগুলোর বর্ডার ভাগ করা থাকে সেখানে পাশের দেশ বা পাশের অঞ্চলের সঙ্গে আলাদা করার জন্য আলাদা আলাদা রং ব্যবহার করা হয় যাতে বর্ডারের পাশাপাশি দুটো দেশের রং মিলে না যায়। প্রশ্ন হল, মানচিত্র রং করতে গেলে কমপক্ষে ক’টা রঙের প্রয়োজন? পরবর্তীকালে এই ব্যাপারটা আর ধাঁধাতে থাকেনি, গণিতে চলে যায়। গণিতজ্ঞদের মাথা ঘামানোর পর একটা সিদ্ধান্তে এসছে যে মোটে চারটে রং। ফোর কালার ম্যাপ থিওরেম। অনেকেই এটা নিয়ে তর্ক করেছে এবং নানা রকম জমির প্যাটার্ন তৈরি করে বা জমি ভাগের নকশা তৈরি করে দেখিয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে চারটে রঙে হচ্ছে না, পাঁচটা রঙের প্রয়োজন। পাঁচটা না চারটে– এই নিয়ে বিতর্ক বহুদিন চলেছিল। প্রিয় পাঠক, আপনার কী মনে হয়?

৬.

প্রিয় বন্ধুরা, শুভ বিজয়া। অনেক অনেক শুভেচ্ছা সবাইকে। আশা করি পুজো খুব ভালো কেটেছে সবার। পুজো মানেই আত্মীয়-স্বজন, আড্ডা, ভালো খাওয়া-দাওয়া। পুজো মানে বয়স ভুলে ছোট-বড় সবার সঙ্গে খুনসুটি, সারা রাজ্যের গপ্প-গুজব। ছোটদের সঙ্গে মিশে যাওয়া, ধাঁধা মজা ম্যাজিক। সেই ফাঁকে কখনও বড়রা ছোটদের মগজটা ঝালিয়ে নেন, মানে বড়মী। কথার মধ্যে থাকে যুক্তি তক্ক। প্রচ্ছন্ন থাকে বিজ্ঞান।

বিজ্ঞান কোনও অদ্ভুত, ভয়ানক বা অত্যন্ত জটিল কিছু নয়। আসলে বিজ্ঞান মানে, জ্ঞান। আর এই জ্ঞানের সঙ্গে থাকে আনন্দ, আনন্দের পিছনে থাকে অনেক খেলা। মনের খেলা, ব্রেন-গেম, ব্রেন-টিজার, কুইজ।

‘কুইজ’ শব্দটা এখন খুবই পরিচিত আমাদের কাছে। এর উৎপত্তির ইতিহাস নিয়ে নানা রকম গল্প আছে। জনপ্রিয় সেই বিদেশি গল্প, আপনাদের অনেকের জানা, ১৭৯১ সালে একজন থিয়েটার মালিক, ডেলি, বাজি ধরেছিলেন যে তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি শব্দ ডিকশনারিতে ঢুকিয়ে দিতে পারবেন। তার জন্য তিনি শহরের দেওয়ালে অসংখ্য বার ‘Q U I Z’ শব্দটি, নিজে এবং স্কুলের ছেলেপুলেদের লাগিয়ে লিখিয়ে দিলেন। মানুষ সেটিকে কোনও পরীক্ষার বা মজার খেলা হিসেবে ভাবল, নিদেনপক্ষে কোনও জিজ্ঞাসা। ফলস্বরূপ নিরর্থক শব্দটি প্রচলিত হয়ে ওঠে। তবে এ ধরনের গল্পের পক্ষে তেমন কোনও জোরালো প্রমাণ নেই। কেউ বলেন, কুইজ শব্দটি ১৭৯১-এর আগে থেকেই ব্যবহৃত হত।

মনে পড়ছে পুরনো দিনের রেডিওতে আমিন সায়ানির সেই দুরন্ত কণ্ঠস্বর, ‘বোর্নভিটা কুইজ কনটেস্ট’। পরবর্তীকালে ততোধিক জনপ্রিয়, ঈশ্বরদত্ত আর এক কণ্ঠের অধিকারী, অমিতাভ বচ্চনের টেলিভিশনে কুইজ কনটেস্ট, ‘কৌন বনেগা ক্রোড়পতি’।

আমরা দু’ভাবে অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা দেখি, এক: সরাসরি প্রশ্ন করা হচ্ছে এবং যথাযথ যুক্তিপূর্ণ উত্তর চাই আর দুই: প্রশ্নের পরে সম্ভাব্য উত্তরের অপশন মানে বিকল্প দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে বেছে নিতে হবে সঠিক উত্তরটি। ধরা যাক অমিতাভ বচ্চন বলছেন– প্রশ্ন: যদি কাউকে কুকুরে কামড়ায় তাহলে কী করা উচিত? উত্তরের অপশন A: কুকুরটাকে তৎক্ষণাৎ গুলি করে মারো। B: কুকুরকে বিষ খাইয়ে দাও। C: কুকুরটাকে বন্দি করে রেখে দাও, অন্তত ১০ দিনের জন্য। আর D: ওর দোষ নেই, ওকে ছেড়ে দাও।

পুজোর হাওয়ায় আমাদের সময়ের, ছোটদের পুজোসংখ্যার কথাও মনে পড়ছে। আটের দশকে যখন কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের জন্য ‘বুদ্ধিশুদ্ধি’ লিখছিলাম ঠিক সেই সময় এই কুইজ কনটেস্ট মানে যাকে আমরা বলি ধাঁধা এবং ধাঁধার সমাধানের জন্য মাথার চুল ছেঁড়া, সেরকম একটা সময় চলছে। আনন্দমেলায় দেখছি, তার আগে শুকতারাতে। ছোটদের জন্য খবরের কাগজেও ধাঁধার ছড়াছড়ি। ধাঁধার শেষে লেখা থাকত, উত্তর আগামী সংখ্যায়। মুশকিল হত, নিজে তো করতে পারছি না সব সময়। উত্তর জানার জন্য মাসিক পত্রিকা হলে এক মাস অপেক্ষা করতেই হবে। সে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। আর একটা ব্যাপার ছিল, ধাঁধা বলা হত যে ভাষায় সেটা বেশ লম্বা কিন্তু পরবর্তী সংখ্যায় ধাঁধার উত্তর হয়তো কেবলমাত্র একটি শব্দ বা একটা সংখ্যা। কী করে উত্তরটা হল, বুঝতে পারতাম না অনেক সময়।

ধাঁধা মূলত দু’রকম হত। একটা হচ্ছে বিজ্ঞান নির্ভর, সোজাসুজি অঙ্ক বা যুক্তির ওপর। অন্যটা বুদ্ধির পরীক্ষা, ভাষায় ছল-চাতুরি। এই ধাঁধা এবং তার উত্তর, এর মাঝখানে একটা ছোট্ট ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। এই ব্যাপারটা আমাকে ভাবাত। তাই ধাঁধা ম্যাজিক যা কিছু করতাম, পরের সংখ্যায় উত্তরটা কীভাবে তৈরি হল তার ব্যাখ্যাও থাকত। অর্থাৎ বুঝিয়ে দেওয়া, কীভাবে ভাবতে হবে। এটার মধ্যে লুকিয়ে থাকে যদি অঙ্ক, তাহলে কোন জাতের অঙ্ক ইত্যাদি। ফলে ধাঁধাটাকে পাঠক নানাভাবে পরিবেশন করতে পারত। ভাষার পরিবর্তন কিংবা মূল ফর্মুলার ওপরে নির্ভর করে নিজেরাও আরও নতুন ধাঁধা বা খেলা বানাতে পারত। ওই কলামের জনপ্রিয়তার এটাই ছিল একটা মস্ত ব্যাপার।

পরবর্তীকালে যখন আমি মুম্বইতে আসি এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়ার, ইলাস্ট্রেটেড উইকলি অফ ইন্ডিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলাম তখন আলাপ হল, সায়েন্স টুডে পত্রিকার সম্পাদক, মুকুল শর্মার সঙ্গে। মুকুল শর্মা ছিলেন, অভিনেত্রী অপর্না সেনের স্বামী, কঙ্কনা সেন শর্মার বাবা। মুকুলদার সঙ্গে আলাপের পরেই বন্ধুত্ব। তখন লক্ষ করলাম যে ওই আটের দশকে ওঁর একটা কলাম ছিল, ‘মাইন্ডস্পোর্ট‘। বিজ্ঞান নির্ভর ধাঁধা, মজা নিয়ে আলোচনামূলক লেখা। দীর্ঘ পঁচিশ বছর চলেছিল সে কলাম। আরও মজা পেয়ে গেলাম, মুকুলদার সঙ্গে গল্প গুজব তর্ক-বিতর্ক এবং সায়েন্স নিয়ে নানা খেলা আর আলোচনা হতে থাকল। তখন আমিও সায়েন্স মিউজিয়ামের একটা বড় দায়িত্বে কাজ করছি। সাধারণের মধ্যে জনপ্রিয়তা বাড়াতে বিজ্ঞানে পুরো ডুবে আছি।

কথাচ্ছলে একদিন মুকুলদা বলছিলেন, তোমার এরকম মনে হয় না যে একটা ছোট্ট প্রশ্ন অথচ তার উত্তর আমার মাথায় আসল না! এটা কিন্তু ছোট-বড় সবার ক্ষেত্রেই ঘটবে। তখন সেটাই ছিল। একটা মনের খেলা, এই যে একটা ব্রেন গেম সেইটা আজকে হয়তো খানিকটা কমে গিয়েছে। উত্তরটা শোনার পরে অনাবিল আনন্দ আর তৃপ্তিবোধ, এটাই কিন্তু আমাদের বিষন্নতা কাটাতে আজও মগজের ব্যায়াম। মুকুলদার লেখা থেকে সেকালের চটজলদির দু’-একটা উদাহরণ দিই। খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিতে হবে। ধরা যাক সময় দেয়া হল ৩০ সেকেন্ড।

১) ইংরেজি ক্যালেন্ডারে কোন কোন মাসে ৩০ দিন আছে?

২) একজন একটা দোকানে গেছে কিছু জিনিস কিনতে। সেখানে গিয়ে জিজ্ঞেস করছে যে একটার কত দাম? দোকানি বলল কুড়ি টাকা। তাহলে বারোটার কত দাম? দোকানদার বলল ৪০ টাকা। ঠিক আছে, আমি ১২৫ নেব। তখন দোকানদার বলল তার দাম ৬০ টাকা। লোকটা আসলে কী কিনছিল?

৩) একটা বাক্সে দুটো কয়েন আছে। দুটো মিলিয়ে ৫৫ পয়সা, কিন্তু তাদের একটা ৫ পয়সা নয়। বাক্সে কী কী কয়েন আছে?

আমার বিজ্ঞান মিউজিয়াম আর ছবি আঁকা নিয়ে মুকুলদার সঙ্গে নানা গল্প হত। একদিন উনি বললেন, তুমি ওই ম্যাপ কালারিং-এর ব্যাপারটা জানো তো? মানচিত্র রং করার একটা মজা হচ্ছে, এই যে জমিগুলোর বর্ডার ভাগ করা থাকে সেখানে পাশের দেশ বা পাশের অঞ্চলের সঙ্গে আলাদা করার জন্য আলাদা আলাদা রং ব্যবহার করা হয় যাতে বর্ডারের পাশাপাশি দুটো দেশের রং মিলে না যায়। প্রশ্ন হল, মানচিত্র রং করতে গেলে কমপক্ষে ক’টা রঙের প্রয়োজন? পরবর্তীকালে এই ব্যাপারটা আর ধাঁধাতে থাকেনি, গণিতে চলে যায়। গণিতজ্ঞদের মাথা ঘামানোর পর একটা সিদ্ধান্তে এসছে যে মোটে চারটে রং। চারটে রং মিলিয়েই সমস্ত ম্যাপের রং করা সম্ভব। মানে একটা রং অনেক জায়গায় ব্যবহার করা চলবে কিন্তু কোন ক্ষেত্রে বর্ডারের পাশের দেশটার সঙ্গে বা জায়গাটার সঙ্গে যেন মিশে না যায়।

ফোর কালার ম্যাপ থিওরেম। মানে গণিতের নীতি বা নিয়ম বলছে, কোনও মানচিত্রের অঞ্চলগুলিকে রং করার জন্য চারটির বেশি রঙের প্রয়োজন হয় না। মুকুলদার সঙ্গে তর্ক হত। নানাভাবে এঁকে জমি ভাগ করে করে দেখাতাম, চারটে রঙে হচ্ছে না। অনেকেই এটা নিয়ে তর্ক করেছে এবং নানা রকম জমির প্যাটার্ন তৈরি করে বা জমি ভাগের নকশা তৈরি করে দেখিয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে চারটে রঙে হচ্ছে না, পাঁচটা রঙের প্রয়োজন। পাঁচটা না চারটে– এই নিয়ে বিতর্ক বহুদিন চলেছিল। প্রিয় পাঠক, আপনার কী মনে হয়?

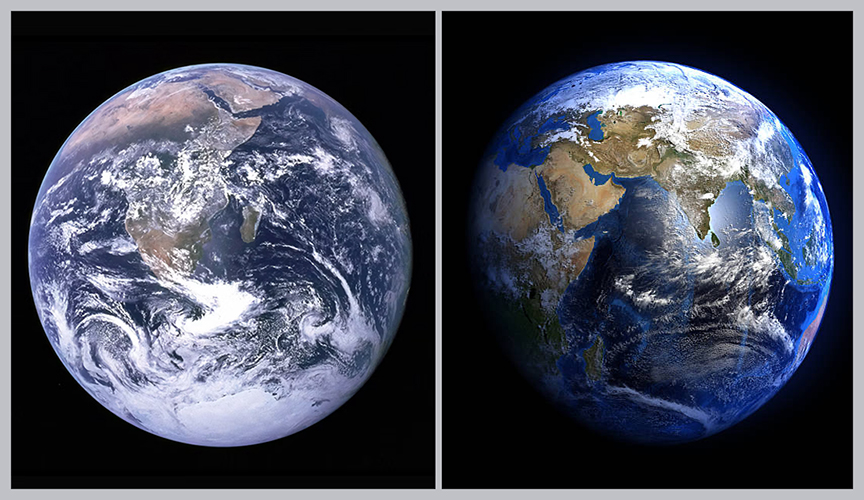

এই প্রশ্নগুলোর এত দীর্ঘদিনের পর আমি আর কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি না। আমার ধারণা, এই প্রশ্নের উত্তর সবার জানা। কারণ লোকমুখে, এত ভাইরাল হয়েছে যে এতদিন পর সেগুলো আর কারও অজানা নেই। বরং এই জমি ভাগ এবং পৃথিবীর নানা দেশের যে আলাদা আলাদা রং, সেটা ভাবতেই মাথায় এল, মানচিত্র কেন, পৃথিবীর নিজের সত্যিকারের রঙের কী খবর? কেঁচো খুঁড়তে সাপ। হ্যাঁ, জানা যাচ্ছে, পৃথিবীর নিজেরই রং নাকি বদলে যাচ্ছে অতি দ্রুত।

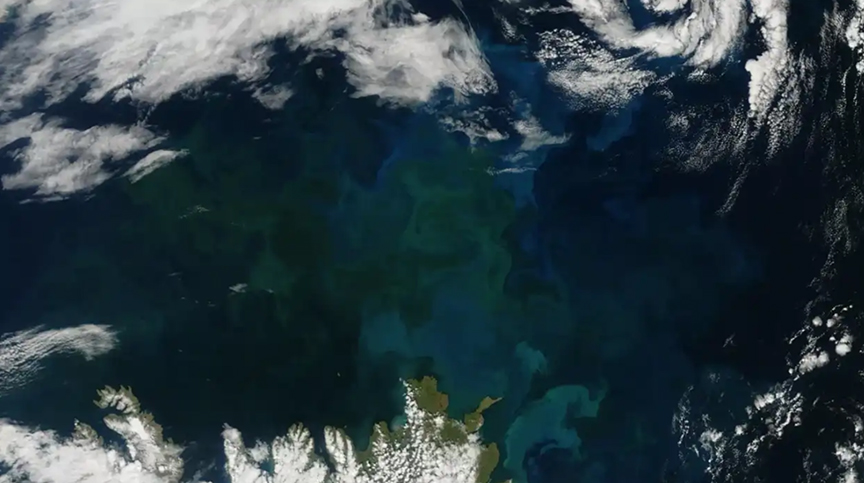

মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে দেখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর প্রশ্নের জবাবে আমাদের মহাকাশচারী, রাকেশ শর্মা বলেছিলেন, ‘সারে জাহাঁ সে আচ্ছা, হিন্দুস্তান হামারা’। যার অর্থ আসলে মহাশূন্য থেকে শুধু আমাদের দেশ নয়, গোটা পৃথিবীর চেহারা বড়ই রঙিন। অন্য গ্রহদের থেকে অনেক সুন্দর। মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে প্রধানত নীল দেখায়, কারণ আমাদের গ্রহের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ জল দিয়ে ঢাকা এবং এই জলে সূর্যের আলো প্রতিফলিত করে নীলচে আভা তৈরি করে। এর পাশাপাশি, সাদা মেঘ এবং সবুজ ও বাদামি মহাদেশের বিভিন্ন রংও দেখা যায়, যার ফলে সমস্ত রং মিলেমিশে মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে একটি সুন্দর নীল কাচের মার্বেলের মতো দেখায়।

মহাকাশচারীরা যেমন দেখেন, তেমন দেখার সুযোগ বা সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে একবার মুম্বই থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়ার পথে একটানা দীর্ঘ বিমানযাত্রায় খুব উঁচু থেকে পৃথিবীর রূপ দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। উঁচুতে উড়তে উড়তে এক সময় মেঘ পেরিয়ে উপরে উঠে গেলে সেখানে আকাশ আর নিচের অংশ দুটো ভাগ হয়ে যায়। অদ্ভুতভাবে উপরের আকাশে আর কোন মেঘের কণামাত্র থাকে না, একেবারে এক ঢালা নীল আকাশ। সত্যি মহাশূন্যের সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। নিচে, সমুদ্র, মেঘ, স্থলভাগের রং মিলিয়ে অপূর্ব দৃশ্যপট।

পৃথিবীর রং বদলে যাচ্ছে কথাটা শুনলে মনে হবে সে একটা মজার ব্যাপার। অনেক সময় মনে হবে এটা বোধহয় একটা কবিতার লাইন কিংবা গানের কথা। এই দুনিয়া ঘোরে বন বন বন বন, ছন্দে ছন্দে কত রং বদলায়। আজ কিন্তু এটা আর মজা নয়, এটাই এখন আসল বাস্তব। সৌন্দর্যের ব্যাপারটা এখন আর শুধু আশ্চর্যের নয়, প্রকৃতির স্বাস্থ্য ও জীব-বৈচিত্রের একটা প্রতিফলন। রঙের বৈচিত্র সত্যিই ম্লান হতে শুরু হয়েছে, ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে সেটা তার একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত।

নাসার এক বিশ্লেষণ অনুযায়ী সমুদ্রের রং পরিবর্তন হচ্ছে অতি দ্রুত। পরিবর্তন হচ্ছে বলতে গেলে, গত দু’-দশকে উপগ্রহ থেকে দেখা গেছে সমুদ্রপৃষ্ঠের রং নীল থেকে ধাপে ধাপে সবুজের দিকে সরে যাচ্ছে। নেচার পত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণায় বলা হচ্ছে যে গত কুড়ি বছরে সমুদ্রের সবুজ রঙের আভা বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ক্লোরোফিল এবং ফাইটোপ্লাংটন সম্প্রসারণ বা তাদের গঠনের পরিবর্তনের নির্দেশ দিচ্ছে। যা মানুষের তৈরি পরিবেশ দূষণের ফল।

এ তো গেল জল, ডাঙ্গায় কী হচ্ছে? রঙের বৈচিত্র মূলত জীবজগৎ থেকেই আসে। যদি জীববৈচিত্র হ্রাস পায় তাহলে রঙের সম্ভার কমে যেতে থাকবে। ১৯৭০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বন্য পশুপাখির গড় জনসংখ্যা নাকি ৭৩% হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ প্রাণীজগৎ থেকে যে রঙের বৈচিত্র ছিল, তা নিঃসন্দেহে কমে আসছে। কারণগুলো খতিয়ে দেখতে গেলে মোটামুটি যেগুলো সোজাসুজি চোখে পড়ছে সেটার একটা হচ্ছে জলবায়ুর পরিবর্তন। বন জঙ্গল কাটাছেঁড়া, ভূমি উন্নয়ন ইত্যাদি একদিকে, অন্যদিকে প্রচুর ঘর-বাড়ি তৈরি একটা বিশাল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। গাছপালা ও উদ্ভিদ কমে গেলে সোজাসুজি সবুজ রং কমে যায়, জমি ভেঙে যায়, মরুভূমি বেড়ে যায়।

রঙের পরিবর্তন কেবল পর্যবেক্ষণের বিষয় নয়, এর মাধ্যমে আমরা একটা সংকেত পাচ্ছি পরিষ্কার যে, প্রকৃতি ধীরে ধীরে বিকৃতি রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। পৃথিবীর রং শুধু সৌন্দর্যের উপাদান নয় বরং পরিবেশের সুস্থতার লক্ষণ। রং ফিকে মানে জীবনীশক্তি হাস। বিজ্ঞানীরা আমাদের সতর্ক করছেন যদি এখনই ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তবে আগামী প্রজন্ম হয়তো একটি ধূসর পৃথিবী দেখবে, যেখানে রং কেবল ছবিতে বা কল্পনায় থেকে যাবে।

এখনও প্রতিকারের সময় আছে, সমাধান আছে। সোজা কথায়, রং কমে আসা মানে এক অর্থে আনন্দ সৌন্দর্য আর প্রাণী বিচিত্রার ঘাটতি। যদিও খুব একটা অসহায় অবস্থা নয়, আমাদের হাতে এখনও সুযোগ আছে। যেমন বনাঞ্চল সংরক্ষণ, শিল্প, যানবাহনের নিয়ন্ত্রণ। প্লাস্টিক বা রাসায়নিক বর্জ্য ব্যবস্থা, জৈব সার বাড়ানো, কীটনাশক ব্যবহার কমানো, ভূমি ধ্বংস প্রতিরোধ ইত্যাদির দিকে নজর। আবহাওয়া এবং পরিবেশ সচেতনতা দিয়ে এখনও রংকে পুনরুদ্ধার করা অনেকটাই সম্ভব।

আজ আর বেশি ভারি করব না। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। পৃথিবীর কোনে কোনে রং বদল নিয়ে আরও অনেক কথা। সেটা পরের পর্বে বলব। আপাতত একদম শুরুতে বলা সেকালের চটজলদি ধাঁধার যে তিনটে উদাহরণ দিয়েছিলাম, তার উত্তর নিচে দিয়ে দিলাম, দরকার হলে মিলিয়ে নিন।

————————————————————

১) ইংরেজি ক্যালেন্ডারে ফেব্রুয়ারি ছাড়া সব মাসেই ৩০ দিন আছে।

২) লোকটা তার দরজায় বা দেওয়ালে বাড়ির নম্বর লাগানোর জন্য প্লাস্টিকের সংখ্যা কিনতে গিয়েছিল। প্রতিটা প্লাস্টিকের সংখ্যার দাম ২০ টাকা।

৩) বাক্সে একটা ৫০ পয়সা এবং একটা ৫ পয়সার কয়েন ছিল। প্রশ্নে বলা হয়েছে তাদের একটা ৫ পয়সা নয়, অর্থাৎ সেটা ৫০ পয়সার কয়েন।

…পড়ুন অল্পবিজ্ঞান-এর অন্যান্য পর্ব…

পর্ব ৫: জীবন আসলে ক্যালাইডোস্কোপ, সামান্য ঘোরালেই বদলে যায় একঘেয়ে নকশা

পর্ব ৪: কুকুরেরই জাত ভাই, অথচ শিয়াল সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি?

পর্ব ৩: অন্ধকারে অল্প আলোর মায়া, ফুরয় না কোনওদিন!

পর্ব ২: বজ্রবিদ্যুৎ ভর্তি আকাশে ঘুড়ি উড়িয়ে আমাদের চিরকালের নায়ক হয়ে আছেন বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved