সংস্কৃতির গোড়ায় যাওয়ার বাসনা তাঁর আমৃত্যু ছিল। ইলিয়াস চলে যাওয়ার পর প্রায় তিন দশক পার হতে চলেছে। কী রয়েছে তাঁর সেই কাঙ্ক্ষিত ‘ভবিষ্যতের পাঠকের’ কাছে? কী তার সঞ্চয়? সারা পৃথিবীর নানা প্রান্তে অজস্র বৃহৎ ঘটনাক্রমের পাশে, এককোণে রয়েছে এখনও কাৎলাহার বিল আর তার ঘন গম্ভীর জলের ওপর পাখির আঁধার ছায়া।

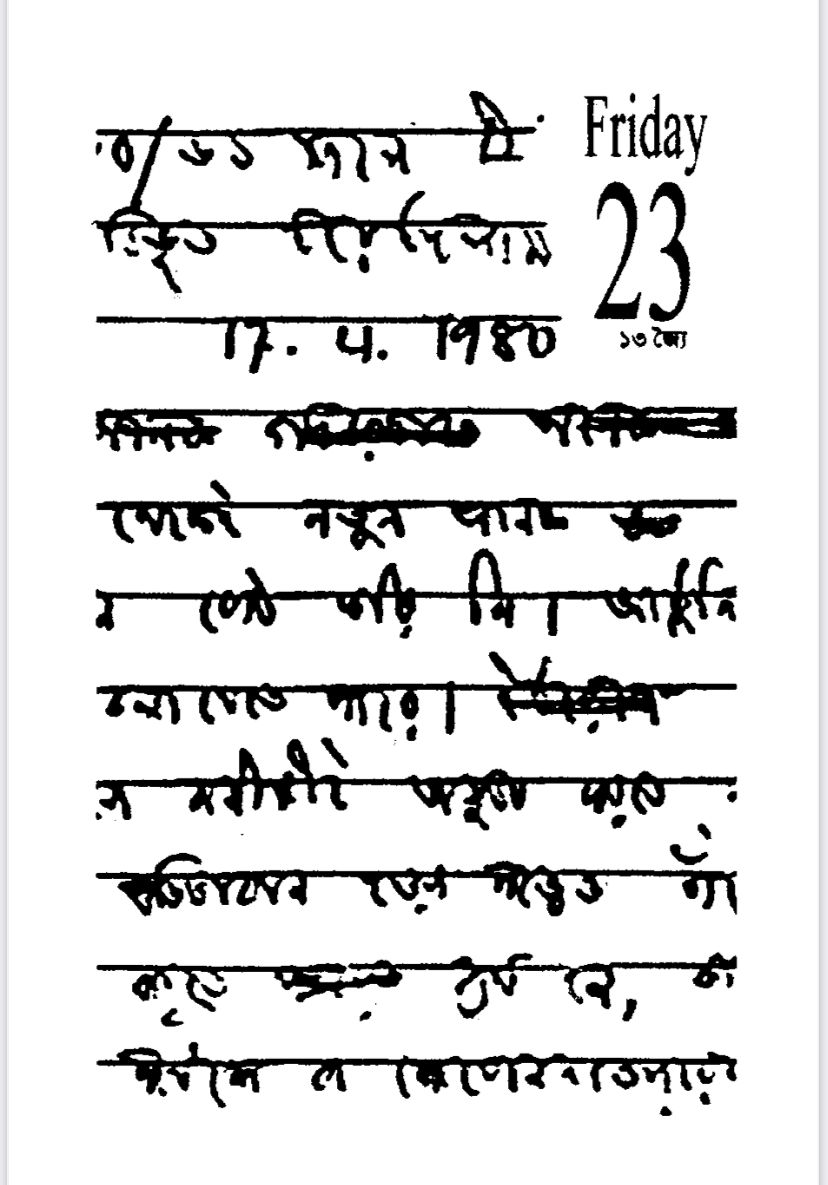

হাজার দেড়-দুই শব্দে আখতারুজ্জামানের লেখালিখি এবং ভাবনা নিয়ে একটা সটান লেখা দাঁড় করাতে যে তাকত লাগে, তা আমার নেই। গুটিকতক গল্পগ্রন্থ, দু’টি মাত্র উপন্যাস আর একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ– এই সর্বমোট তাঁর গ্রন্থবদ্ধ লেখার তালিকা। অবশ্য জীবনকালে অপ্রকাশিত আরও কিছু প্রবন্ধ ও গল্প ছিল তাঁর। সব মিলিয়ে লেখার পরিমাণ তেমন বিরাট নয়। এসব থেকে টুকরো কয়েকটি লেখা নিয়ে লিখব আপাতত। তবে তার আগে উল্লেখ করতে চাই তাঁর চমকপ্রদ নোটবুক ও ডায়েরিগুলির কথা। ২০১৩ সালে শাহাদুজ্জামান মোট ১১টি এমন ডায়েরি-নোটখাতা থেকে নির্বাচিত কিছু পৃষ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন। তার পাতায় পাতায় ইলিয়াসের একটি ভিতর-রূপ ফুটে আছে।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের আট তারিখের আগে কোনও এক তারিখবিহীন দিনে ইলিয়াস তাঁর নোটবুক লেখা শুরু করছেন। হয়তো আগেও লিখেছেন, কিন্তু তাঁর যে কয়েকটি ডায়েরি ও নোটবুক সংকলন করে প্রকাশ করেছেন শাহাদুজ্জামান, সেই বইটি অন্তত শুরু হচ্ছে এই আটষট্টি সনের লাল রেক্সিনে মোড়া একটি নোটবুকের ডিসেম্বর মাস থেকে। সেই প্রথম লিখনটি আসলে একটি উদ্ধৃতি। কোরান-এর ২০ নম্বর অধ্যায়– সুরা তাহা থেকে একটি আয়াত অর্থাৎ শ্লোকখণ্ড লিখে রেখেছেন ইলিয়াস তাঁর এই নোটবুকের গোড়ায়। আব্রাহামি কাহিনি, সবাই জানে, ছড়িয়ে আছে ইহুদিদের তোরাহ্, বাইবেল এবং কোরানের নানা অংশ জুড়ে। সেই কাহিনির একটি বিশেষ অংশ নবী মুসা কিংবা মোজেস-এর চমকপ্রদ আখ্যান। সুরা তাহা-তে মুসা বা মোজেসের সঙ্গে ঈশ্বর (আল্লাহ্র) একটি কথোপকথন বিবৃত হয়েছে। ঈশ্বরের আদেশে মুসা অত্যাচারী ফারাও-এর কাছে যাবেন– কেননা ঈশ্বর মনে করেন সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে অত্যাচারী ফারাও। এই নির্দেশ পেয়ে ঈশ্বরকে মুসা যে কথাগুলি বলেছিলেন– তাঁর কাছে যে প্রার্থনা রেখেছিলেন, সেইটেই সুরা তাহা-র ২৫, ২৬, ২৭ নম্বর সূত্র। সেইটেই ইলিয়াস উদ্ধৃত করেন তাঁর ডায়েরির গোড়ায়। এবং তার কোনও তারিখ দেন না– যেন এই কথাগুলির কোনও সময়চিহ্ন থাকার কথা নয়– এ যেন চিরকালীন প্রার্থনা। একজন দ্রষ্টা ও লেখকের। ইলিয়াস যদিও ইংরেজিতেই উদ্ধার করেছিলেন, কোরানের সেই সূত্র আমরা এখানে সেটি বাংলায় তরজমা করে দিচ্ছি। ঈশ্বরের উদ্দেশে মুসা বলছেন,

‘আমার হৃদয়খানি আরও কিছু প্রসারিত করে দাও খোদা,

জিভের যাবৎ আড়ষ্টতা–

দূর করে দাও…’

মোজেসের প্রার্থনা লেখক ইলিয়াসের প্রথম ডায়েরির প্রারম্ভিক উদ্ধৃতি হয়ে থেকে যায়।

এইসব অসমাপ্ত এলোমেলো ডায়েরিগুলিতে ইলিয়াস যেমন লিখে রাখেন তাঁর নানা গল্প-উপন্যাসের পরিকল্পনা, কখনও কখনও এমনকী, গল্পের মধ্যে বিবৃত এলাকার অনিপুণ মানচিত্র, সম্প্রতি পড়া বইপত্র বিষয়ে নিজের মতামত, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা– লেখা বিষয়েই শুধু নয়, এমনকী, বন্যাত্রাণে কীভাবে অংশ গ্রহণ করতে হবে– সেসবের কথাও, তেমনই না-দেখা সিনেমা, নিজের জীবন নিয়ে লঘু তামাশা, কদাচিৎ মৃত্যুচিন্তাও– একবার যিশুর মাত্র ৩৩ বছর বয়সের জীবনের সঙ্গে নিজের আয়ুকাল মিলিয়ে জন্মদিনে (১২ ফেব্রুয়ারি) একটু বিদ্রুপও করেন নিজেকে– মাত্র ৩৩ বছর বয়সে যিশু কী-না করেছিলেন, আর আমার সে বয়স পেরল, অথচ কিছুই হয়ে উঠল না এখনও। ওসমান কিংবা তমিজের বাপের কথা, তারা কীভাবে আসবে তাঁর উপন্যাসে, কী কী করবে, তারও পরিকল্পনা লিখে রাখেন। যে উপন্যাস কখনও লেখা হয়ে উঠল না তাঁর– মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সেই উপন্যাসের ইশারাও এখানে পাওয়া যাবে। কখনও লিখে রাখেন কৃত্তিবাস ওঝার রামকথার দুই চরণ, আবার তার কাছাকাছি পৃষ্ঠায় লেখা থাকে নীটশে, কিংবা মার্কস, কিংবা রিলকে অথবা চিনুয়া আচেবের কথা। অনায়াসে মন্তব্য করেন, মার্কস আসলে নীটশে কিংবা শোপেন হাওয়ারের মতো বিস্ফোরক প্রতিভাবান ছিলেন না, কিন্তু নিজের বক্তব্য নিয়ে ছিলেন নিশ্চিত, কনফিডেন্ট। কখনও প্রুস্ত এসেছেন তাঁর খাতায়, কখনও অ্যারিস্টটল। ইয়েটস, আইনস্টাইন আর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। এসেছে সার্ত্রের কথা– তাঁর মৃত্যুর খবরে বেদনা প্রকাশ। আর এসেছে ভাগবতপুরাণ। এবং অথর্ববেদ। নিজের আর এক জন্মদিনে ১৯৮০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি অথর্ববেদ (১২: ১) থেকে উদ্ধৃতি লিখে রেখেছেন খাতায়, সঙ্গে তরজমাও–

‘হে পৃথিবী, তোমার গিরিসমূহ, তোমার হিমালয় পর্বতশ্রেণী, তোমার অরণ্যসমূহ সমস্তই মঙ্গলময় হোক, এই পৃথিবী, যিনি বভ্রূ বা পাংশুবর্ণা, যিনি রক্তবর্ণা, সমস্ত রূপে রূপময় যিনি, এই বিশাল ভূমি যিনি স্থির ও ইন্দ্রের দ্বারা রক্ষিত– আমি সেই পৃথিবীর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছি– আমি হত হইনি, আহত হইনি, আমাকে কেউ জয় করেনি।’

প্রকাণ্ড, বিচিত্র এবং মহা বিস্ময়ের উৎস এই পৃথিবীর মাঝখানে ‘আমি’ যে অপরাজেয়– অথর্ববেদের এই ঘোষণা তাঁর পছন্দ হয়েছিল নিশ্চয়ই।

একেবারে শেষ দিকে, ১৯৯৫ সালের ডায়েরিতে মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা। তাতে উপন্যাস এবং বিশেষত বাংলা উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি নিয়ে সম্ভাব্য একটি দীর্ঘ লেখার খসড়া পাওয়া যাবে। এখানেই গোটাগুটি লিখে রেখেছেন তিনি অডেনের ‘নভেলিস্ট’ কবিতাটি। এখানেই পাওয়া যাবে শান্তিনিকেতনে একটি বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতির চিহ্ন– সেখানে তিনি নিজেকে বলছেন একজন ‘প্র্যাকটিসিং গল্পকার’। বাংলার ঔপন্যাসিকদের সম্পর্কে নিজের অভিমত ও মূল্যায়ন খুব সংক্ষেপে এক-আধ লাইনে লিখে রাখছেন– পরে কোনও লেখায় বিস্তারে লিখবেন ভেবেই হয়তো। সে লেখা আর হয়নি। ১৯৯৫-এর আগস্ট মাসের ২৯ তারিখে লেখা হয়েছে ঢাকার বন্ধু মুফাদের উদ্দেশে লেখা চিঠির খসড়া– সেখানে জানাচ্ছেন কেমন চলছে তাঁর কেমোথেরাপি, ক্যানসার নিরাময়ের চেষ্টা, জানাচ্ছেন, ‘এক শুয়ে থাকা ছাড়া আর কোনও কষ্ট নেই…’

এর পরেই তাঁর ডায়েরির শেষ এন্ট্রি– তারিখ ১১ অক্টোবর। তার বছর খানেক বাদেই মারা যাবেন তিনি। এই শেষ লেখায় তিনি দু’টি প্রসঙ্গ এনেছেন– ১ এবং ২ চিহ্নিত। তার প্রথমটি হল– ‘শিল্প বোধহয় মানুষের চেয়ে বেশী সহৃদয়’। তীব্র ব্যথার মাঝে কেন এমন কথা লিখলেন ইলিয়াস? এখানে কি অভিমান এবং কাতরতা ফুটে উঠল কিছু? ইলিয়াস যা সচরাচর এড়িয়ে থাকতে চান, লেখায় এবং কথায়? মানুষ আর শিল্পকে দুই পক্ষ হিসেবে স্থির করে তিনি শিল্পের দিকে ঝুঁকে থাকতে চাইছেন, অথচ সারা জীবন নানা লেখায় ও কথাবার্তায় বারবার তিনি মানুষের প্রতি তাঁর অব্যর্থ দরদের কথা বলে এসেছেন যে। কিন্তু তার ঠিক পরেই ২ চিহ্নিত শেষ এন্ট্রিতে তিনি লিখেছেন একটি অনুচ্ছেদ– ইংরেজিতে। ক্যানসারের তীব্র ব্যথার মধ্যিখানে বসে এই আশ্চর্য শেষ কথাটি প্রাণ ভরিয়ে দেওয়ার মতো– তাঁর যাবৎ লেখাপত্রের সমাপ্তিতে এই একটি অনুচ্ছেদ মুকুটের মতো রেখে দিতে ইচ্ছা করে। এখানে সেই অনুচ্ছেদটির বাংলা তরজমা করে দিচ্ছি–

‘যখনই আমি হাতে কোনও বই ধরে থাকি, যে বই কোনও এক ছাপাখানায় টাইপ গেঁথে গেঁথে তৈরি করেছেন কোনও এক মুদ্রণকর্মী– তিনি একজন হিরো আসলে, নিজের মতো করে হিরো– অন্য আর এক নায়কের সহায়তা নিয়ে অবশ্য, তখন মনে হয়, একটা জ্যান্ত কিছু, আমার সঙ্গে কথোপকথনে সক্ষম খুব চমকপ্রদ একজন কেউ ঢুকে পড়ছে আমার মধ্যে– একটা নতুন কিছু, নতুন কোনও সাক্ষ্যপত্র– নিজের বিষয়ে মানুষ নিজেই যেটা লিখেছে, যে আসলে জগতের সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি, সবচেয়ে রহস্যময়, সবচেয়ে আদরের, যাকে ভালোবাসা যায়, যার পরিশ্রম এবং কল্পনার ঐশ্বর্যে তৈরি হয়েছে এই সব কিছু– এই পরম মহিমা এবং সৌন্দর্যে আচ্ছন্ন দুনিয়া।’

চিরপ্রবাহিত মানবস্রোতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিস্ময় আর ভালোবাসা জানিয়েই শেষ হয় তাঁর ডায়েরির শেষ পৃষ্ঠা।

২.

ইলিয়াসের রচনাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাবে তাঁর গল্পগুলি। একেবারে প্রথম গল্পটির নাম ‘নিরুদ্দেশ যাত্রা’। এর চেয়ে শিল্পকৌশল ও নিপুণতা বিচারে আরও অনেক ভালো গল্প লিখেছেন ইলিয়াস। কিন্তু অত্যাশ্চর্য এই গল্পটির মতো স্বাদ-গন্ধ তাঁর সমগ্র গল্পভাণ্ডারে আর নেই। ছেলেটির নাম রঞ্জু। ইলিয়াসের ভারি প্রিয় নাম– একাধিক জায়গায় এই নামের চরিত্র এসেছে তাঁর লেখায়, ‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসেই দু’জন ব্যক্তির নাম রঞ্জু– একজন ওসমান নিজে, আর অন্যজন তার বাড়ির একতলার বাসিন্দা এক কিশোর। আমাদের এই গল্পে রঞ্জু ভারি বিষণ্ণ, ভারি মন-খারাপ এক যুবক। ডাক্তারের পরামর্শে তাকে চলতে হয়, মাথার অসুখ রয়েছে তার, মাঝে মাঝে বেশ উন্মাদ আচরণ করে। তাকে একটি ঘরে তালা বন্ধ করে রেখে বাবা-মা পাশের ঘরে থাকেন, ছেলেকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, কাতর। এক বৃষ্টিময় রাত্রে রঞ্জু দরজা খুলে দিতে বলে মা-বাবাকে, ফিস ফিস করে দরজায় মুখ লাগিয়ে সে তার মাকে ডাকে– ‘আম্মা দরজা খোলো, দরজা খোলো’। ঈষৎ ইতস্তত করে দরোজা খুলে দেওয়া হয়, ঘুমলাগা গলায় বাবা কথা বলেন অসুস্থ ছেলের সঙ্গে, তাঁর জিজ্ঞাসায় লেগে থাকে উদ্বেগ আর স্নেহ। গল্প থেকে সেই বাবার প্রশ্ন আর সেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পাগল ছেলের মনোভাবটুকু এইখানে তুলে দিচ্ছি– রঞ্জুর পাগলামির ভিতর থেকে ভেসে ওঠে আরও গভীর মন-খারাপ, তারই জন্য যে বাবা-মার এত উদ্বেগ, এ-ও সে টের পায়। আব্বার প্রশ্নের পরে পরেই ভেসে আসে কথকের জবানিতে রঞ্জুর ভাবনাসূত্র–

“ ‘এতো রাতেও ঘুমোসনি বাবা?’ বৃষ্টির পর আব্বার চুল শাদা, বিষণ্ণ ও অল্প হয়ে গিয়েছে। আব্বার শুকনো কণ্ঠস্বরে প্রয়াস বড়ো করুণ।

রঞ্জু যেনো ট্রাঙ্কলে একটা শোকসংবাদ শুনছে।”

বাবার একটি অতি স্বাভাবিক অথচ কাতর প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে কী মনে হয় রঞ্জুর? কখনও কখনও স্বাভাবিক প্রশ্নের নিভৃতে আলতো বসে থাকে শোকবার্তা। সেইসব বাক্যের ভিতর নিহিত আর্তনাদ টের পায় মানুষ কখনও কখনও। সেই টের পাওয়াটিকে পরের বাক্যে ইলিয়াস উপস্থিত করেছেন একটি আশ্চর্য উপমায়। এটি নিছক প্রশ্ন নয়, এখনও ঘুমোসনি– এ কেবল হ্যাঁ-না জানতে চাওয়া নয়, এ আসলে বেজে-ওঠা-ব্যথা। রঞ্জুর কাছে এই প্রশ্ন শোকসংবাদের মতো যেসব খবর সামনা-সামনি নয়, আসে ট্রাঙ্কলে– অনেক দূর থেকে, কাঁপা কাঁপা, অস্পষ্ট– অনেক চিৎকার সত্ত্বেও যেসব আওয়াজ শ্রোতার কানে এসে পৌঁছয় চাপা কান্নার মতো।

এমনই অজস্র উপমা-চিত্রকল্পে সেজে থাকে ইলিয়াসের গল্প-উপন্যাস, অপরের চিন্তা এসে, দৃষ্টি এসে ঢুকে পড়তে পারে তাঁর প্রসারিত চেতনায়। ওই যে মোজেসের মতোই, যে কোনও শিল্পীর মতোই তাঁরও তো চাহিদা ছিল, আমার হৃদয় খুব প্রসারিত করে দাও ঈশ্বর, আর আমার জিভের গিঁট খুলে দাও যাতে বলে যেতে পারি অনর্গল। অনেক অনেক মানুষের কথা, দুই কালের মানুষের মধ্যে সংস্কৃতির সেতুটি ক্রমশ ভেঙে পড়ার বৃত্তান্ত। গার্সিয়া মার্কেজের মতোই তিনি বলতেই পারতেন, সমস্ত গল্পটা বলে যেতে হবে, বলতে হবে বলেই বেঁচে থাকা।

৩.

ইলিয়াসের দু’টি উপন্যাসেই ইতিহাসের ঘটনাক্রম স্পষ্ট। স্থানাভাবে প্রথমটি নিয়েই দু’-তিনটি কথা বলি। ‘চিলেকোঠার সেপাই’ কি একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস? ইতিহাস তো বেশ স্পষ্ট, ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের উল্লেখ আছে নানা জায়গায়, তাঁদের কার্যকলাপের মোটামুটি নির্ভরযোগ্য উপস্থাপনা আছে,ইতিহাসের চরিত্রদের সঙ্গে কাল্পনিক লোকজনের দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছে এখানে বারবার– সব ছাপিয়ে বঙ্কিমের ‘রাজসিংহ’ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ‘ঐতিহাসিক রস’-এর উল্লেখ করেছিলেন, তাও কিছু আছে বইকি এখানে। তাহলে এটিকে ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ বলা হবে না কেন?

…………………………………………………………………………………………………………

‘দেশের কী জাতির সংস্কৃতির গোড়ায় না-গিয়ে যদি নিজের, আর বন্ধুদের আর আত্মীয়স্বজনের স্যাঁতসেঁতে দুঃখবেদনাকেই লালন করি, তাতে হয়তো মধ্যবিত্ত কী উচ্চবিত্তের সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, কিন্তু তা থেকে তারা যেমন নিজেদের জীবনযাপনে যেমন কোনো অস্বস্তিও বোধ করবে না, তেমনই পাবে না কোনো প্রেরণাও। তাহলে আমার যাবতীয় সাহিত্যকর্ম ভবিষ্যতের পাঠকের কাছে মনে হবে নেহাতই তোতলা বাখোয়াজি।’

………………………………………………………………………………………………………..

‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসের একেবারে শেষ প্রান্তে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক রমনা রেসকোর্স ভাষণের উল্লেখ আছে। তার সামান্য পরেই ওসমানের নেমে আসা রাস্তায়। উপন্যাসের শেষ অনুচ্ছেদে সে পা বাড়ায় ‘বাংলাদেশ’-এর দিকে। সে তখন আর ‘সুস্থ’ নয়। অবশ্য তখন কে-ই বা সুস্থ বাংলাদেশে? অর্থাৎ উপন্যাসটি শেষ হয় কার্যত ১৯৭০-এর ধারেকাছে কোনও এক সময়ে এসে– বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ঠিক আগেই। অর্থাৎ একে যদি ঐতিহাসিক বা নিদেনপক্ষে ইতিহাস-নির্ভর উপন্যাস বলতেই হয়, তাহলে সে ইতিহাস আসলে ১৯৬৯-’৭০ সালের ঘটনাক্রম নিয়েই ব্যস্ত থেকেছে।

আখতারুজ্জামান তাঁর উপন্যাসে হাত দিয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধের কালেই। মাঝপথে একাধিক বার বন্ধ হয়ে যায় পত্রিকায় উপন্যাসের প্রকাশ– একবার তো পাকিস্তানি শাসকের নিষেধেই– সেকথাও সবাই জানে। আবার তা শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধের দিন পেরিয়ে আটের দশকে। উপন্যাস লেখা যখন শেষ হচ্ছে তখন মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ব দিনগুলির দিকে তাকাতে হলে, সেই সময়ের ইতিহাস পড়তে হলে, অনিবার্য ভাবেই মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে সঙ্গে নিয়েই তা করতে হবে। সেই কালে দাঁড়িয়ে ‘দেখা’ কিছুতেই আর সদ্য-প্রাক্তন সময়ের অভিজ্ঞতাকে নাকচ করে ঘটতেই পারে না। কারণ দর্শকের চৈতন্যে তখন সেঁধিয়ে গেছে মুক্তিযুদ্ধের নানা আবিষ্কার– বাংলাদেশের মানুষের নতুন শ্রেণি-সমীকরণ, নানা পক্ষ। মুক্তিযুদ্ধ এখানে সেই অনতিক্রম্য লেন্স– যার মধ্যে দিয়ে আখতারুজ্জামান পড়েন, পড়তে বাধ্য হন ’৬৯-র গণ অভ্যুত্থানকে।

মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক পরিসরে ঢোকেননি লেখক, কিন্তু তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন বিবৃতিতে, এমনকী, বিভিন্ন চরিত্রের নির্মাণের যুক্তিতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই উপস্থিত থেকেছে মুক্তিযুদ্ধ। এক হিসেবে এই ধরনের উপন্যাসে লেখক ভারি অসহায়। কী অলৌকিক পরাধীনতায় আপ্লুত থাকতে হয় তাঁকে– এক কদম স্বেচ্ছায় চলা বারণ, প্রতিটি চরিত্রের হয়ে ওঠার বৃত্তান্তে, প্রতিটি বাঁকে লেখকের জন্য অপেক্ষা করে থাকে ইতিহাসের নির্দেশ। এখানেও ছিল।

‘চিলেকোঠার সেপাই’ উপন্যাসের শেষ পাতায় পৌঁছে ওসমান যেমন তার নিজস্ব চিলেকোঠার নিরাপত্তা ও আরাম ত্যাগ করে নেমে আসে রাস্তায়, তেমনই আরও কেউ কেউ আবার নতুন করে রচনা করে নেয় আপন চিলেকোঠার চৌহদ্দি। একদিকে আগল-ভাঙা অসংখ্য মানুষ রাস্তায়, আর একদিকে বিপর্যয় ও অনিশ্চয়তার জীবন ছেড়ে কেউ কেউ বেছে নেয় ঘেরাটোপ। ঢাকার রাস্তায় চলাফেরা করতে থাকে অনেক অনেক আস্ত চিলেকোঠা। এক একটা চরিত্র ধারণ করে এক একটা স্বতন্ত্র গল্পের সম্ভাবনা। কিছু গল্প আবার স্থগিত থাকে আপাতত; কিছু গল্পের শেষ পঙক্তি হারিয়ে যায় আচমকা। আর এসবই উপন্যাসে ঘটতে পারে কেবল মুক্তিযুদ্ধের ও তার পরবর্তী সময়কালের ইতিহাস আখতারুজ্জামানের সামনে ছিল বলেই। মুক্তিযুদ্ধ এ উপন্যাসের ফোকালাইজার– মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্ মুহূর্তে উপন্যাসের ঘটনাকাল শেষ হয়ে গেলেও এটি মুক্তিযুদ্ধেরই উপন্যাস। মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতাই আসলে স্থির করে দিয়েছে কেমন হবে ওসমানের সমাপ্তি, কী হবে আনোয়ারের ভূমিকা, কীভাবে মাঝপথে থমকে যেতে হবে খিজির কিংবা চেংটুকে। মুক্তিযুদ্ধ না থাকলে এত স্পষ্টভাবে পড়া যেত কি রহমতুল্লাহ বা আলাউদ্দিনকে, শওকত কিংবা খয়বার গাজীকে?

মুক্তিযুদ্ধই সেই অমোঘ আতস-হাতিয়ার যার সাহায্যে আখতারুজ্জামান পড়ে ফেলেন ইতিহাসের অন্ধিসন্ধি। ’৬৯-র যে সমালোচনা আখতারুজ্জামান ’৭৫ কিংবা ’৭৭-এ লিখতে পারতেন, ’৮৮-তে এসে তা আর অনেক ক্ষুরধার এবং অব্যর্থ হয়েছে। সেদিক থেকে দেখলে ’৭৭-এ যে নিষেধ স্থগিত করে দিয়েছিল ‘চিলেকোঠার সেপাই’-কে, বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাস তার কাছে ঋণী।

৪.

বাংলাদেশের সুপ্রাচীন ইতিহাস নিয়ে তার মানুষজনের বেঁচে থাকা মরে থাকা নিয়ে দীর্ঘ এক আখ্যান আসলে কি তিনি লিখতে চেয়েছিলেন– তারই একটি অংশ চিলেকোঠায় আর অন্য অংশ ‘খোয়াবনামা’য় হাজির হয়েছে? তারই আর এক অংশ লিখবেন বলেই কি তিনি নতুন করে পড়া শুরু করেছিলেন বাংলাদেশের মধ্যযুগের সাহিত্য এবং ইতিহাস? এইটেকেই তিনি সম্ভবত ‘লেখকের দায়’ বলে মনে করেছিলেন। একবার পুরস্কার নিতে গিয়ে ‘লেখকের দায়’ শীর্ষক আলোচনার একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে তিনি জানাবেন,

‘দেশের কী জাতির সংস্কৃতির গোড়ায় না-গিয়ে যদি নিজের, আর বন্ধুদের আর আত্মীয়স্বজনের স্যাঁতসেঁতে দুঃখবেদনাকেই লালন করি, তাতে হয়তো মধ্যবিত্ত কী উচ্চবিত্তের সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, কিন্তু তা থেকে তারা যেমন নিজেদের জীবনযাপনে যেমন কোনো অস্বস্তিও বোধ করবে না, তেমনই পাবে না কোনো প্রেরণাও। তাহলে আমার যাবতীয় সাহিত্যকর্ম ভবিষ্যতের পাঠকের কাছে মনে হবে নেহাতই তোতলা বাখোয়াজি।’

সংস্কৃতির গোড়ায় যাওয়ার এই বাসনা তাঁর আমৃত্যু ছিল। ইলিয়াস চলে যাওয়ার পর প্রায় তিন দশক পার হতে চলেছে। কী রয়েছে তাঁর সেই কাঙ্ক্ষিত ‘ভবিষ্যতের পাঠকের’ কাছে? কী তার সঞ্চয়? সারা পৃথিবীর নানা প্রান্তে অজস্র বৃহৎ ঘটনাক্রমের পাশে, এককোণে রয়েছে এখনও কাৎলাহার বিল আর তার ঘন গম্ভীর জলের ওপর পাখির আঁধার ছায়া। এই সবুজ মদির গ্রহের খুব ওপর থেকে যদি একযোগে একবার দেখার সুযোগ হয় এই পৃথিবীর সবটুকু, তাহলে ওই যে দেখা যাবে একাকী ছায়ার পাশে পাশে হেঁটে চলেছে কুলসুম, তার যাবৎ বিষাদ আর আকাঙ্ক্ষার গাঢ় সমাচার নিয়ে, ওই যে তমিজের বাপ হাত তুলে তাড়াচ্ছে পক্ষীকুল, ওই যে ত্রস্ত খিজির আর তার পিছনে পিছনে বন্ধ কপাট লাথি মেরে ভেঙে রাস্তায় বেরোনো ওসমান– না সে ইসলামের সেনাপতি তৃতীয় খলিফা ওসমান নয়, নেহাতই অ্যান্টাসিড-নির্ভর ভীরু চিলেকোঠাবাসী, আর ওই যে নদী মাঠ পার করে, কিংবা ঢাকার রাজপথে কার্ফু উপেক্ষা করে হেঁটে চলেছে, হেঁটেই চলেছে কত কত লোক– লুপ্ত এক খোয়াবনামার খোঁজে– তার মধ্যে লিখে রাখা আছে আমাদের স্বপ্নের মানে।

…………………..

রোববার.ইন-এ পড়ুন আব্দুল কাফি-র অন্যান্য লেখা

…………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved