গিরিশচন্দ্রের দর্শনের প্রতিটি বিন্দুতে ধ্বনিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণর শিবজ্ঞানে জীবপ্রেম ও সেবার মন্ত্র– জাত, কূল, ধর্ম কিছুই তাকে বশ করতে পারে না। আশ্চর্যের ও দুঃখের– এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে, এই কথাগুলির পুনরুচ্চারণ একইরকম প্রয়োজন; সাম্প্রদায়িক বিভেদ থেকে এখনও আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে একইরকম অপারগ।

সকাল থেকে শোরগোল– কারা যেন একটি দেবীমূর্তি বসিয়ে রেখে গেছে তাঁর বাড়ির উঠোনে। মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে ‘নাট্যাচার্য’ গিরিশচন্দ্র ঘোষের! তিনি নাস্তিক, এসব ‘মাটির পুতুলের’ পুজো-আচ্চাকে তোয়াক্কা করেন না, তাই বুঝি তাঁর সঙ্গে এই রগড়? কোথা থেকে জোগাড় করে আনলেন একটি কুঠার, প্রতিটি কোপে খণ্ড-বিখণ্ড করতে লাগলেন মূর্তির হাত-পা-ধড়-মাথা। অন্দরমহলে হুলুস্থুল রব, কান্নাকাটি– কী অভিশাপ ডেকে আনছেন গিরিশ এই বাড়িতে! কিন্তু তাঁর নিজের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। কুঠারের কাজ ফুরোলে, মূর্তির ভাঙাচোরা টুকরোগুলো নিয়ে, একটি গাছের নিচে তাদের গোর দিয়ে তবে তিনি শান্ত হলেন।

ঘটনাটির বাহ্যিক আলোড়নে হারিয়ে না গিয়ে যদি আরও একটু গভীরে জানা যায় গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবন, দেখা যাবে– দেবীমূর্তি উপলক্ষ মাত্র। গিরিশ ঘোষ কুঠারের প্রতিটি আঘাত করেছিলেন তাঁর নিজভাগ্যকে লক্ষ্য করে। আশ্চর্য এক বৈপরীত্য সেই জীবনে– একদিকে তৎকালীন বাংলার অন্যতম নাট্যব্যক্তিত্বরূপে খ্যাতির বৈভব, সম্মান সবই লোকজীবনে ততদিনে লাভ করেছেন গিরিশ। অন্যদিকে ক্রমাগত ছিন্নভিন্ন হয়ে চলেছে তাঁর ব্যক্তিগত পরিসর। বাইরের উন্মত্ত ভোগের অন্তরালে তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে মৃত্যু, সেই শৈশব থেকে। জীবনে তিরিশের কোঠা ছোঁয়ার আগেই গিরিশ ১২টি ঘনিষ্ঠ মৃত্যু দেখেছিলেন। তাঁকে একাকী, সঙ্গীহীন করে চলে যাওয়ার সেই দলে ছিলেন তাঁর মা-বাবা, চার ভাই, তিন বোন, দুই সন্তান ও প্রথমা স্ত্রী।

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

স্বামী বিবেকানন্দর কলকাতা: সম্পদ ও বিপদ– কলকাতা দুই-ই দিয়েছিল বিবেকানন্দকে, প্রাণভরে

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

প্রখর দাবদাহে পুড়তে পুড়তে গিরিশের মনে প্রশ্ন এসেছিল, পরম কল্যাণময় যে ঈশ্বরের কথা মানুষ বলে, যিনি উচ্চ-নীচ ভেদ করেন না, সমদৃষ্টিতে দেখেন সকলকে, এ তাঁর কেমন কল্যাণ? এত তাঁকে পূজা করা, এত বিশ্বাস, সেসবের প্রতিদান এই অকারণ, অক্লান্ত মৃত্যুমিছিল? আপনজনের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করে সেই ঈশ্বর যেন নিজস্পর্শ থেকেও দূরে ঠেলে দিচ্ছিলেন গিরিশকে। যুক্তির পসার সাজিয়ে নয়, চরম অভিমানে ও রাগে গিরিশ ঘোষ ত্যাগ করেছিলেন শুভ-সম্ভাবনার প্রতি নিজবিশ্বাসকে। কুসঙ্গ ও মদ্যপানে আসক্ত হয়ে, চরম দুর্মুখ পরিচয়ে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কী-ই বা প্রতিশোধের পথ ছিল এই স্নেহভিক্ষু মানুষটির কাছে! কিন্তু সবটাই কি স্বেচ্ছায় ভেসে যাওয়া? আসলে গিরিশচন্দ্রের মনের গভীরে কোথাও কি ছিল প্রাণপণ এক ব্যাকুলতা, যে কোনও উপায়ে একটি আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরার? জীবনের এমন এক মুহূর্তে তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংস।

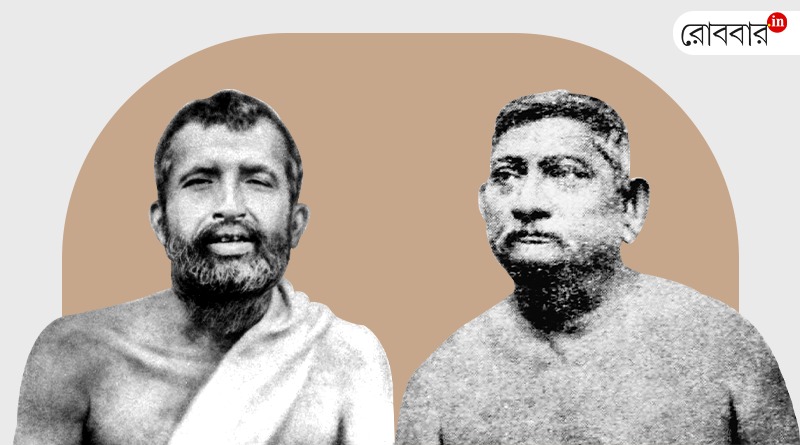

দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসদেবকে গিরিশ প্রথমবার দেখতে গিয়েছিলেন দীননাথ বসুর বাড়িতে– সে অবশ্য কৃপা বা আশ্রয় প্রার্থনা করতে নয়, বরং তাঁর সন্দিগ্ধ ও সংশয়ী মন চাইছিল মানুষটির পরমহংসত্ব যাচাই করতে। নিতান্তই নিরামিষ ছিল সেই প্রথম সাক্ষাৎ; গিরিশ ঘোষের নিজের কথায়– ‘ভাবিলাম যে, ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংসও খাড়া করিয়াছে।… তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম।’ কিন্তু ভাগ্যের এমন ফের, বারবার মিলিত হতে লাগল গিরিশ ও শ্রীরামকৃষ্ণর পথ। কখনও বলরাম বসুর বাড়িতে, কখনও স্টার থিয়েটারে ‘চৈতন্যলীলা’ নাটকের অভিনয়ের দিন, কখনও চৌরাস্তার মোড়ে, কখনও বা দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘরে। কথা হল তাঁদের। আর এত সবের মধ্য দিয়ে পরমহংসের সেই ভাবটি প্রত্যক্ষ করলেন গিরিশ, যাকে স্বামী বিবেকানন্দ স্বরচিত, বিখ্যাত সান্ধ্য-আরাত্রিক ভজনে বলছেন, ‘নিষ্কারণ ভকত-শরণ’। গিরিশ ঘোষকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমবার স্পর্শ করেছিলেন তাঁর এই অহৈতুকি ভালোবাসা দিয়ে। মনে মনে কারও স্নেহভিক্ষা করে থাকুন না কেন তিনি, গিরিশ ঘোষের তৎকালীন দম্ভ ও অভিমান তাঁকে বিরত রেখেছিল কোনও মানুষের কাছে প্রকাশ্যে সমর্পিত হওয়া থেকে। কিন্তু অপরপ্রান্তে, অহংশূন্য হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের কূল-মান নির্বিশেষে সকলের কাছে বদ্ধাঞ্জলি হওয়া, নিঃশর্ত প্রেমে ও শ্রদ্ধায় সকলকে গ্রহণ করার স্বভাবটি অলক্ষ্যেই গিরিশচন্দ্রের তাপিত জীবনে আশ্বাস ও আশ্রয়ের স্নেহকোমল স্পর্শ এনেছিল। তাঁর দর্প ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনকে বাঁকা চোখে না দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আলিঙ্গন করে আপন করে নিয়েছিলেন, নিরহংকার ভালোবাসার এই শিক্ষা গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে বাকি জীবন ছিল।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ভাগ্যের এমন ফের, বারবার মিলিত হতে লাগল গিরিশ ও শ্রীরামকৃষ্ণর পথ। কখনও বলরাম বসুর বাড়িতে, কখনও স্টার থিয়েটারে ‘চৈতন্যলীলা’ নাটকের অভিনয়ের দিন, কখনও চৌরাস্তার মোড়ে, কখনও বা দক্ষিণেশ্বরের সেই ঘরে। কথা হল তাঁদের। আর এত সবের মধ্য দিয়ে পরমহংসের সেই ভাবটি প্রত্যক্ষ করলেন গিরিশ, যাকে স্বামী বিবেকানন্দ স্বরচিত, বিখ্যাত সান্ধ্য-আরাত্রিক ভজনে বলছেন, ‘নিষ্কারণ ভকত-শরণ’। গিরিশ ঘোষকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথমবার স্পর্শ করেছিলেন তাঁর এই অহৈতুকি ভালোবাসা দিয়ে।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

তবে এই গ্রহণকে কেবলই প্রশ্রয় ভাবা ভুল; শ্রীরামকৃষ্ণর উপমাত্মক শিক্ষার রস তাতে কিছুমাত্র কম ছিল না। অপ্রত্যাশিত আশ্রয়লাভে চরম অবিশ্বাসী গিরিশচন্দ্র আচমকাই অন্ধকারকে ভুলে আলোকময় ভক্তিরসে পরিপূর্ণ হলেন বটে, কিন্তু দূরদ্রষ্টা রামকৃষ্ণ জানতেন– আলো ও অন্ধকারকে সমানভাবে গ্রহণ না করতে পারলে পরবর্তী আঘাতেই গিরিশের সমস্ত বিশ্বাস আবার পর্যবসিত হবে অবিশ্বাসে, এবং জীবনভর আলো ও অন্ধকারের দুই মেরুর মাঝে ঠুনকো ছোটাছুটিই তাঁর সার হবে। এতদিন ধরে সংসার-নামক রসুনের গোলায় সম্পৃক্ত গিরিশ ঘোষের আধারটি; তাই আচমকা সংসারকে ছুড়ে ফেলে আধ্যাত্মিকতায় উদ্যমী হলেও, রসুনের গন্ধ কি সেই আধার থেকে সম্পূর্ণ মুছে যাওয়া সম্ভব? তাই, কোনও ভক্তের কাছে উপমার ছলে শ্রীরামকৃষ্ণ একবার রহস্য করলেন গিরিশ সম্বন্ধে, ‘রসুন গোলা বাটি হাজার ধোও রসুনের গন্ধ কি একেবারে যায়?’ কথামৃতে, ১৮৮৫ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারির পাতায় দেখি, অভিমানী গিরিশ রামকৃষ্ণকে বলছেন–

গিরিশ (শ্রীরামকৃষ্ণর প্রতি)– রসুনের গন্ধ কি যাবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ– যাবে।

গিরিশ– তবে বললেন ‘যাবে’?

শ্রীরামকৃষ্ণ– অত আগুন জ্বললে গন্ধ-ফন্ধ পালিয়ে যায়। রসুনের বাটি পুড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না…

কোন আগুন জ্বলার কথা বলেছিলেন রামকৃষ্ণ? শোকের দাবদাহে পুড়তে থাকা গিরিশের ওই একটি কথায় মনে হয়েছিল, কেবল শান্ত-সমাহিত ভক্তি নয়, ‘দহন-দান’ও এ জীবন পুণ্য করে। আলোর উপশম পেতে গেলে, সহ্য ও দহনের পথটি যে এড়িয়ে নয়, পেরিয়ে যেতে হবে; বামে স্নেহ ও দক্ষিণে আঘাতের মিলনে ‘জীবনদেবতা’র যে পূর্ণ রূপটি, তাকে গ্রহণ করতে হবে– এই শিক্ষায় দ্বিতীয়বার গিরিশকে স্পর্শ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এতদিনের সকল বঞ্চনা ও সন্তাপ-জাত ক্ষোভ মিলিয়ে গেল; জগতের প্রতিপালক পরমশক্তি জীবনযুদ্ধে দুঃখ দিয়ে আসলে তাঁর মান রাখছেন, বিশ্বাস করেছিলেন ‘মানী’ গিরিশচন্দ্র।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

আরও পড়ুন: রামের সূত্রেই বাঙালির প্রাণের উৎসব, বাঙালির রাম দীর্ঘ সংস্কৃতিচর্চার ফসল

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

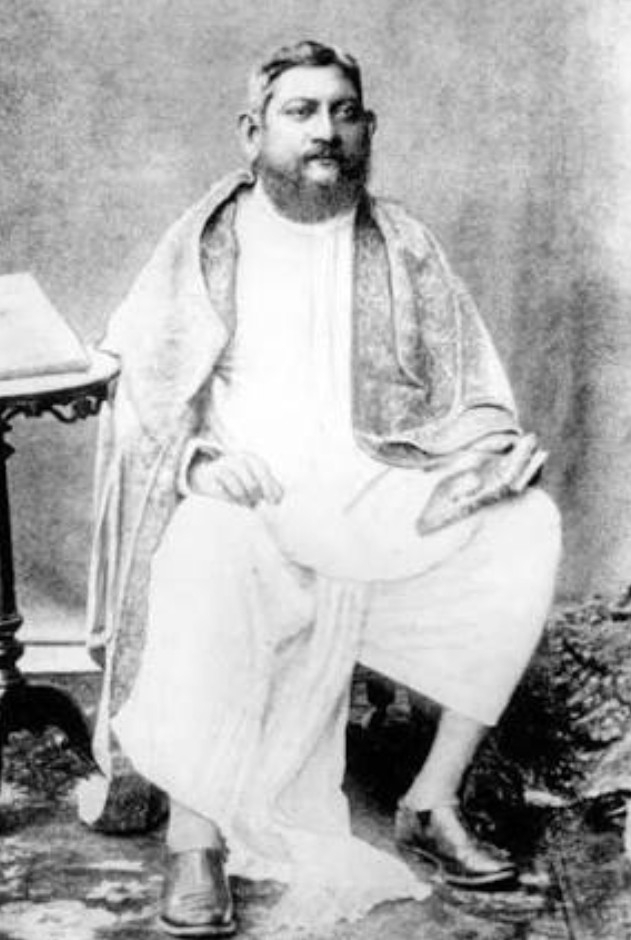

তিনি ভেবেছিলেন, অধ্যাত্মপথের যোগ্য দাবিদার হিসেবে তাঁর শিক্ষা বুঝি সম্পন্ন হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণে মজেছেন তিনি, থিয়েটারের কাজকর্ম ‘নাট্যাচার্য’-এর ভালো লাগে না আর! সমস্ত কিছু ছেড়ে যখন রামকৃষ্ণর সেবায় ও সাধনায় নিজেকে অর্পণ করতে উদ্যত গিরিশ, ঠিক তখনই তাঁকে তৃতীয়বার স্পর্শ করলেন পরমহংস। এবারে তাঁর রূপটি আর ভক্তবৎসল গুরুর নয়, লোকশিক্ষকের। যে আদর্শ ও সত্যের উপলব্ধিতে নিজের জীবন সঁপেছিলেন রামকৃষ্ণ, তার বৃহত্তর প্রসার ও প্রচারে তিনি নির্দিষ্টভাবে বেছে নিয়েছিলেন দু’জনকে– সন্ন্যাসী সন্তানদের মধ্য থেকে নরেন্দ্রনাথ, গৃহীদের মধ্য থেকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ‘নরেন শিক্ষে দিবে’ কথাটি যেমন আজ কিংবদন্তি, তার চেয়ে কোনও অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয় গিরিশের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণর উচ্চারণ– ‘ইদিক উদিক দুদিক রাখতে হবে।’ সর্বত্যাগী সন্ন্যাস নয়, সংসারে থেকে লোকশিক্ষাদানের সাধনপথ গিরিশচন্দ্রের জন্য নির্ধারিত ছিল।

পরবর্তী জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণর এই শিক্ষার স্পর্শ গিরিশচন্দ্র যাপন করেছেন নিজে, এবং ছড়িয়ে দিয়েছেন সমাজে, মানুষের সমষ্টিচেতনায়। ‘পতিত-পতিতা’ বলে চিহ্নিত যাঁরা, গিরিশচন্দ্র সিংহহৃদয়ে তাঁদের ভালোবেসেছেন সমাজের বাঁকা-চোখের তোয়াক্কা না করে, স্থান দিয়েছেন নিজের জীবনে ও কাজে। যে আশ্রয়ের খোঁজে একদিন তিনি নিজে দিশাহারা হয়ে ঘুরেছেন এবং অবশেষে লাভ করেছেন রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্য, সেই আশ্রয়ের প্রার্থনা করে কাউকে যেন ফিরে না যেতে হয়, সে উদ্দেশ্যে সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছেন গিরিশ। নিজের জীবদ্দশায় মৃত্যু তাঁর ঘরে এসেছে আরও বেশ ক’বার, কিন্তু সমদর্শিতার স্পর্শে উজ্জ্বল গিরিশচন্দ্র তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন মনে মনে, আসন পেতে বসতে দিয়েছেন হৃদয়ে, যেভাবে বসিয়েছেন সকল সুখ বা সুখের স্মৃতিকেও। ত্যাগ করেছেন সুখসম্পদের আশা ও বিপদের উদ্বেগ, যুগপৎ। তাঁর একদা উন্মার্গগামী জীবনটি হয়ে উঠেছে সহনশীলতা ও ধৈর্যের জ্বলন্ত উদাহরণস্বরূপ, সকলের কাছে।

তবে রামকৃষ্ণ-জারিত স্পর্শের প্রসারে সম্ভবত সাহিত্যিক ও নাট্যকার রূপেই লোকশিক্ষক গিরিশচন্দ্র সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদি ছাপ রেখেছেন। তাঁর কলমের এক-একটি ঋজু পঙক্তি, নাটকের এক-একটি বিষয় দেশ-কাল অতিক্রম করে এখনও দাঁড়িয়ে আছে ঔচিত্য ও সত্যের সমর্থনে। মূল্যবোধের অবক্ষয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃপ্ত প্রতিবাদ, সমানাধিকারের কথা উচ্চারিত হয় ‘গৃহলক্ষ্মী’ নাটকে, বা ‘বড় বৌ’ গল্পে। ‘বলিদান’ নাটকে এক দরিদ্র পিতা ও তাঁর তিন অনূঢ়া কন্যার কাহিনিতে পণপ্রথার পর্দা ফাঁস করেছেন গিরিশ। যে প্রথা আজকের আধুনিক সমাজেও বুক চিতিয়ে বিরাজমান, সেই সময়ে তার বিরুদ্ধে শোনা যায় এক চরিত্রের সংলাপ– ‘আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্তি– জগতে এক নতুন রহস্য। বাংলায় কন্যা সম্প্রদান নয়– বলিদান।’ রামকৃষ্ণের প্রবাদপ্রতিম ‘যার পেটে যা সয়’ উপমাটির সার্থক ব্যাখ্যা খুঁজে পাই গিরিশচন্দ্রের ‘সমাজ সংস্কার’ প্রবন্ধে– ‘দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া সমাজ সংস্কার করা উচিত…। দ্বাপরের নিয়ম কলিতে নাই।’ ‘বোকা ভক্তি’র প্রসারে নয়, শিক্ষা ও যুক্তি-তর্ক দিয়ে সবকিছু গ্রহণ করার অপরিসীম গুরুত্বে জোর দিতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই শিক্ষাকেই কেন্দ্রে রেখে, সমাজে নারীজাগরণের উদ্দেশ্যে গিরিশ ঘোষ লিখছেন ‘স্ত্রী-শিক্ষা’ প্রবন্ধটি। স্পষ্ট ভাষায় বলছেন– ‘যে বঙ্গমহিলা বিদ্যাবতী হন, দুর্ভাগ্যবশত সমাজ… তাঁহাকে অশেষ দোষের আধার বিবেচনা করেন।… সমাজের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিড়ম্বনা। আশ্চর্য!… শিক্ষা শিক্ষাই। শিক্ষা কখনও বিড়ম্বনা হয় না, শিক্ষার অভাবই বিড়ম্বনা।’

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

আরও পড়ুন: মন্দির দর্শনের আগ্রহ বেশি, মন্দির সম্বন্ধে জানার উৎসাহ কম, বুঝেছিলেন নির্মলকুমার বসু

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

১৯০৯ সালে কুমুদবন্ধু সেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ধর্মীয় বিভেদ ও বৈষম্য প্রসঙ্গে গিরিশ ঘোষ কয়েকটি মন্তব্য করেছিলেন। তখন বঙ্গভঙ্গের সময়; সাম্প্রদায়িক আবেগে উস্কানি দিয়ে শাসনের পথটি প্রশস্ত করতে উদ্যত ব্রিটিশরাজ। গিরিশ ঘোষ নিঃসংকোচে বলে চলেছেন সাম্যের কথা– ‘‘হিন্দু-মুসলমান পরস্পর প্রতিবেশী,– একদিনের নয়, প্রায় হাজার বছরের– হাজার বছর ধ’রে পরস্পর পাশাপাশি লাঙ্গল ধ’রে জমি চাষ ক’র্ছে, পাশাপাশি ঘর তুলে বাস কর্ছে।… ছেলেবেলায় যৌবনে বৃদ্ধ বয়সে কত হিন্দু কত মুসলমান নিবিড় বন্ধুত্ব প্রেমে বদ্ধ। তারা এক সঙ্গে খেলছে আজও খেলছে। এক সঙ্গে তারা আমোদ কর্ছে– একই ভাবে তারা বাংলাদেশের সামাজিক জীবন গড়ে তুলছে।’’ এই সূত্র ধরেই কিছু পরে আবার বলছেন, ‘যিনি পরমাত্মা পরমপুরুষ, তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন, খৃষ্টানও নন– তিনি সর্বব্যাপী বিভু!… প্রকৃত সরল প্রাণে যে তাঁকে ডাকে, সরল প্রাণে যে সেই প্রেমময়ের শরণ নেয়… – সে যে মানুষকে না ভালবেসে থাকতে পারে না।’ গিরিশচন্দ্রের দর্শনের প্রতিটি বিন্দুতে ধ্বনিত হয় শ্রীরামকৃষ্ণর শিবজ্ঞানে জীবপ্রেম ও সেবার মন্ত্র– জাত, কূল, ধর্ম কিছুই তাকে বশ করতে পারে না। আশ্চর্যের ও দুঃখের– এক শতাব্দীরও বেশি সময় পরে, এই কথাগুলির পুনরুচ্চারণ একইরকম প্রয়োজন; সাম্প্রদায়িক বিভেদ থেকে এখনও আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে একইরকম অপারগ।

প্রেম, সমদর্শিতা, ও লোকশিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ হওয়ার যে স্পর্শ গিরিশচন্দ্র লাভ করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণর আশ্রয়ে, সেই স্পর্শের ‘লেগ্যাসি’ কি তিনি রেখে গেছেন ভবিষ্যতের কাছে, কোথাও? সহজভাবে তাকিয়ে দেখলে– এই সবই একান্ত স্বভাবগত, মাটির কাছাকাছি কিছু ভাব। বাইরে থেকে চাপিয়ে দিয়ে নয়, সঠিক সময়ে সঠিক স্থানে স্পর্শ করে এই ভাবগুলি মানুষের মনে জাগিয়ে তুলতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। গিরিশচন্দ্রও তাঁর সুযোগ্য শিষ্যরূপে সেই কাজটি নিবিষ্টভাবে করে গেছেন। তাই, তাঁদের অবর্তমানে ভাবগুলি হারিয়ে যাওয়া বা বিনষ্ট হওয়ার ভয় নেই। তারা জলবিন্দুর মতো ছড়িয়ে আছে তাঁদের কথায় ও জীবনগাথায়, আর বীজ আকারে সুপ্ত হয়ে আছে আমাদেরই মধ্যে। সেই বীজ যখন সন্ধান পাবে জলের, অঙ্কুর ফুটবে। শ্যামলিমায় আবার ঢাকবে আগামী। মাটি যতই রুক্ষ হোক, তখন মহীরুহও অসম্ভব নয়।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved