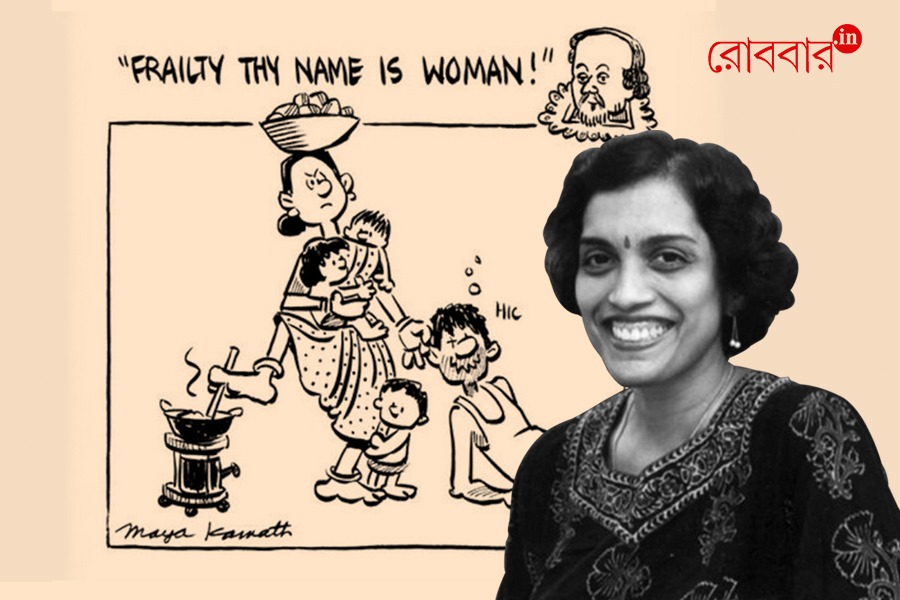

‘রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র’ আঁকেন এমন মহিলা শিল্পী গোটা পৃথিবীতে বিরল। এমন দুর্লভ এক কার্টুনিস্ট মায়া কামাথ, আট-নয়ের দশকে ‘ডেকান হেরাল্ড’, ‘দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া’, ‘দ্য এশিয়ান এজ’ এবং বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কার্টুন আঁকতেন। মাত্র ৫০ বছর বয়সে মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানার্থে ‘মায়া কামাথ মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড’ ও বিভিন্ন প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়, কিন্তু জীবৎকালে তাঁর শিল্পকে খুব একটা মর্যাদা দেওয়া হয়নি বলেই মনে হয়।

রাজনীতি আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ– এই দুইয়ের মধ্যে কি কোনও মিল থাকতে পারে? আপাতভাবে বিপরীত মেরুতে অবস্থান করা এমন দু’টি বিষয় নিয়ে ভাবতে গেলে মনে হয় যে, ব্যঙ্গ, হাসি বা ঠাট্টাকে লঘুরসের পর্যায়ে ফেলা হয়ে থাকে; সেখানে রাজনীতি তো গুরুগম্ভীর, রাশভারী, মাঝেসাঝে হিংসাত্মকও বটে! তবু একটু গভীরে ভেবে দেখলে রাজনীতি আর ব্যঙ্গকে মিলিয়ে দেয় ক্ষমতা বা ‘পাওয়ার’-এর প্রশ্ন। অ্যারিস্টটল, প্লেটো, এমনকী, হবসের ‘লেভিয়াথান’ গ্রন্থেও ব্যঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে ‘সুপেরিয়রিটি থিওরি’র। অর্থাৎ, আমরা যখন হাসি-ঠাট্টা করি বা ব্যঙ্গচিত্র আঁকি তখন তাতে সাময়িকভাবে একটা ক্ষমতায়নের বিষয় যুক্ত হয়। রাজনীতিতে ক্ষমতা দখল করাই যেমন মূল উদ্দেশ্য, তেমনই ব্যঙ্গশিল্পে, তা সে প্রহসন হোক বা কার্টুন, সর্বৈব শক্তিশালীকে চ্যালেঞ্জ করে ক্ষমতার আসনে উঠে বসা যায় তাৎক্ষণিকভাবে। এই যেমন যুগ যুগ ধরে মৌখিক চুটকি বা ওরাল জোকসে গোপাল ভাঁড় বা বীরবল রাজার ক্ষমতাকে খর্ব করেছে হাসি দিয়ে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যঙ্গচিত্র বা অন্যান্য শিল্পীর কার্টুন স্ট্রিপেও ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার এমন প্রবৃত্তি দেখা যায়। এই ধরনের বিচিত্র কমিক আর্ট দেখতে আমরা পছন্দ করি, নিজে আঁকতে না-পারলেও সংবাদপত্রের কোনও এক কোণায় ছোট একটি ক্যারিকেচার দেখলে বেশ ভালো লাগে। কিন্তু ভারতে বা সারা পৃথিবীতে কার্টুন বা ভিজুয়াল স্যাটায়ারের কথা বললে চট করে কোনও মহিলাশিল্পীর কথা আমাদের মনে আসে কি? মেয়েদের হাসি সর্বনাশী, মহাভারতে দ্রৌপদী দুর্যোধনকে পুষ্করিণীতে পা পিছলে পরে যেতে দেখে খুব হেসেছিল, ঠাট্টা করেছিল ‘অন্ধ পিতার অন্ধ ছেলে’ বলে। এমন ব্যঙ্গ মেনে নেয়নি দুর্যোধন, প্রতিশোধ সে তুলেছিল পাশাখেলায়। এমন আরও পৌরাণিক গল্পের খোঁজ দিয়েছেন মিথোলজিস্ট দেবদূত পট্টনায়ক। যেখানে ঠাট্টা বা ব্যঙ্গের জন্য মুনি ঋষির শাপগ্রস্থ হতে হয়েছে নারীকে, হারিয়ে ফেলতে হয়েছে জীবনের সবকিছু। শুধু মিথ নয়, বরং খুব সহজেই পারিপার্শ্বিক বিষয় নিয়ে ঠাট্টা করছে মেয়েরা, নিজেদের লেখায় বা আঁকায়, এমন দৃষ্টান্ত পেতে আমাদের অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়। ভারত থেকে ইউরোপ, আমেরিকা– সব ক্ষেত্রেই এই একই চিত্র।

কয়েকদিন আগেই একটি সংবাদপত্রে লেখা হয় যে, সারা পৃথিবীতে কার্টুনিস্টের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তার মধ্যে মহিলা কার্টুনিস্ট খুঁজলে কতিপয় চোখে পড়ে, আর ‘রাজনৈতিক ব্যঙ্গচিত্র’ আঁকেন এমন মহিলা শিল্পী গোটা পৃথিবীতে বিরল; ‘rarest of the rare’ যাকে বলে। এমন দুর্লভ এক মানুষের কথাই আজ বলব। মায়া কামাথ, আট-নয়ের দশকে ‘ডেকান হেরাল্ড’, ‘দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া’, ‘দ্য এশিয়ান এজ’ এবং আরও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কার্টুন আঁকতেন। মাত্র ৫০ বছর বয়সে মৃত্যুর পর তাঁর সম্মানার্থে ‘মায়া কামাথ মেমোরিয়াল অ্যাওয়ার্ড’ ও বিভিন্ন প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়, কিন্তু জীবৎকালে তাঁর শিল্পকে খুব একটা মর্যাদা দেওয়া হয়নি বলেই মনে হয়। ১৯৯৭ সালে মায়া জানাচ্ছেন যে:

‘আমার আঁকা কার্টুনগুলো নিয়ে আমি বেশ খুশি, নিউজপেপারের প্রথম পাতায় সেগুলো ছাপা হয়, কিছু স্পেশাল এডিশনের জন্য আমি ক্যারিকেচার আঁকছি, যেগুলো বছরের শেষে প্রকাশিত হবে, তাই এখন বলতেই পারি যে I belong here।’

………………………………………..

কার্টুনিস্ট রেবতীভূষণ নিয়ে লেখা: পাখি ছবি আঁকবেন বলে চিড়িয়াখানায় রাত কাটাতেন!

………………………………………..

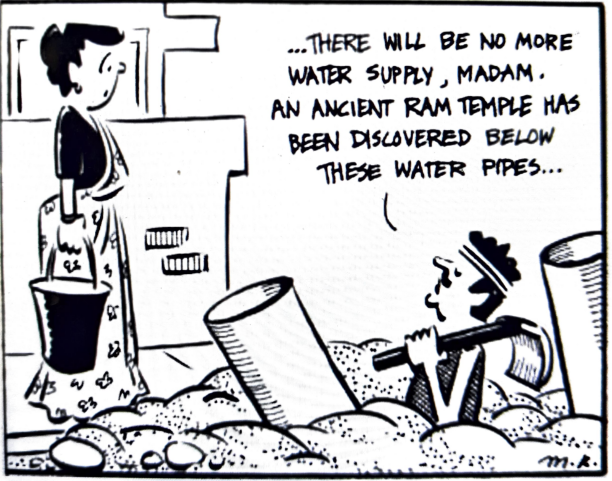

‘বিলংগিং’ বা নিজের অধিকারে থেকে যাওয়ার প্রশ্ন ভাবিয়েছিল মায়া কামাথকে। ভারতের প্রথম রাজনৈতিক কার্টুন আঁকা মহিলা শিল্পী, তাঁর কীসের দোলাচল নিজের পরিধি তৈরি করতে? প্রায় ২০ বছর কাজ করার পরও যেখানে নিজেকে আশ্বস্ত করতে হয় যে, এবারে মনে হচ্ছে, আমি ‘বিলং’ করি। ১৯৮০-র দশকে রাজনীতি নিয়ে মেয়েরা কথা বললে সেটা কি খুব ব্যতিক্রমী কোনও ঘটনা? একটু ফিরে যাই তাঁর কেরিয়ারের গোড়ার দিনগুলোয়। কার্টুনিস্ট হয়ে যদি কেউ সংবাদপত্রে যোগদান করতে চায়, তাহলে জুনিয়র হিসেবে তাকে দেওয়া হবে সোশ্যাল বা সামাজিক থিম আর সিনিয়র শিল্পীরা আঁকবেন পলিটিক্যাল কার্টুন। এমনই রীতি মেনে, কামাথ যখন ‘দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া’তে যোগদান করেন তখন আর. কে. লক্ষ্মণের আওতায় ছিল পলিটিক্যাল কার্টুনিং আর কামাথ নিউজপেপারের রিজিওনাল এডিশনে সামাজিক কার্টুন আঁকতেন। সমাজ আর রাজনীতিকে– এভাবে দুটো খোপে ভাগ করে ফেলেছিলেন বিদ্বজনেরা। কিন্তু সর্বত্র কি আর বাইনারি কাজ করে! এখানে মায়া কামাথের একটি কার্টুন অনুধাবন করা যাক। সোশ্যাল, পলিটিকাল, ডোমেস্টিসিটি– এগুলো যে একেবারেই আলাদা আলাদা খোপ নয় সেটা অচিরেই প্রমাণ করা যাবে।

উপরের ছবিটিতে শাড়ি পরিহিত এক মহিলা হাতে বালতি নিয়ে দাঁড়িয়ে; জলের সমস্যা, জলের সন্ধানেই এসেছে, সেটা বোঝা যায়। তার বাড়ির পাশেই পাইপ লাইন ঠিক করতে আসা এক কর্মী মাথা উঁচিয়ে বলছে জল আর আসা সম্ভব নয় কারণ ইতিমধ্যে পাইপলাইন বরাবর একটি প্রাচীন রামমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে, তাই তাকে সরিয়ে জলের পাইপ বসানো সম্ভব হচ্ছে না। এক মহিলার নিত্যদিনের কাজই দেখানো হয়েছে কার্টুনে; জল ভরা, বাড়ির বাইরে এসে খোঁজ নেওয়া কেন জল আসছে না– এইসবই তো খুব সামাজিক বা ঘরোয়া ব্যাপার। কিন্তু এমন সামাজিক কার্টুনের মধ্যে তৎকালীন ভারতে ঘটে যাওয়া সবথেকে বিতর্কিত বিষয়টিও ঘরোয়া আলোচনার অংশ হিসেবে ঢুকিয়ে দিতে পারতেন মায়া কামাথ। এটাই তার অভিনবত্ব! টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর, ঋতু খান্ডুরি, মায়া কামাথের এই কার্টুনটি বিশ্লেষণ করে বলেছেন, ‘how it turned water, the basic necessity, into a political issue.’ তাহলে রাজনীতি নিয়ে কথা বলতে গেলে ঘরকে উপেক্ষা করা যাবে কি? আমরা তো পড়ে এসেছি, ‘দ্য পার্সোনাল ইস পলিটিক্যাল’, তাহলে রাজনৈতিক কার্টুনে ঘর, উঠোন, ডাইনিং রুম, কিচেন কেনই বা ব্রাত্য থাকবে? আর একটা কার্টুনের কথা বলি–

বাড়ির ড্রইংরুমে দু’টি সোফায় বসে আছে স্বামী-স্ত্রী, স্বামীর হাতে মুগুর আর মাথা, পা, চোখ– সবখানেতে ব্যান্ডেজ করা ছোট ছেলেটি বসে আছে মায়ের কোলে। মা তার ছেলেকে বলছে যে: ‘তোমার বাবা মাঝেসাঝে তোমায় মেরে থাকে, তার মানে এই নয় যে তোমার বাবার সাথে এই বিষয় আমি ঝগড়া করব।’ তথাকথিত পিতার ভূমিকায় বাবা তার ছেলেকে শাসন করবে, তা যদি শারীরিক প্রহারও হয় সেক্ষেত্রে মায়ের কি সাজে সেই নিয়ে স্বামীকে উপদেশ দেওয়া! এই পর্যন্ত বিষয়টি খুবই ঘরোয়া বা সামাজিক ছিল, সমাজ যেভাবে বাবাকে ‘ডিসিপ্লিনিং এজেন্ট’ আর মাকে ‘স্নেহশীল’ প্রত্যাশা করে থাকে। কিন্তু এখানেও রাজনীতি চলে এল ঘরের ড্রয়িংরুমে। ছবিটিতে বাবা হলেন তৎকালীন শিবসেনা প্রধান বাল ঠাকরে আর স্ত্রীরূপী মা হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী। আর কোলে বসে থাকা ছোট ছেলেটির জামায় লেখা ‘ডেমোক্রেসি’ (ভারতের গণতন্ত্র প্রাপ্তবয়স্কতা পায়নি, ছোট ছেলেটির চরিত্রায়ণে এমনও ভাবা যেতে পারে) কামাথ এখানে সুনিপুণভাবে জেন্ডার স্টেরিওটাইপের সঙ্গে রাজনীতিকে মিলিয়ে দিলেন। ঘরে বাবার আদেশে চলা অবশ্যকর্তব্য, না হলে সন্তানের কপালে আছে কঠিন সাজা, মার তা আটকানোর খুব একটা ক্ষমতা নেই; ঘরোয়া রাজনীতির সঙ্গে মিলে গেল দেশীয় রাজনীতি, শিবসেনা এবং তৎকালীন সরকারের গভীর আঁতাঁতের কথা ফুটে উঠছে কার্টুনে, সেখানে ফুটিফাটা অবস্থা ডেমোক্রেসির, সে রক্তাক্ত, অবোধ শিশুর মতো বসে রয়েছে সরকারের হাতের পুতুল হয়ে।

…………………………..

আর. কে. লক্ষ্মণের কার্টুন নিয়ে লেখা: একা সাধারণ, জেগে উঠলে অসাধারণ

…………………………..

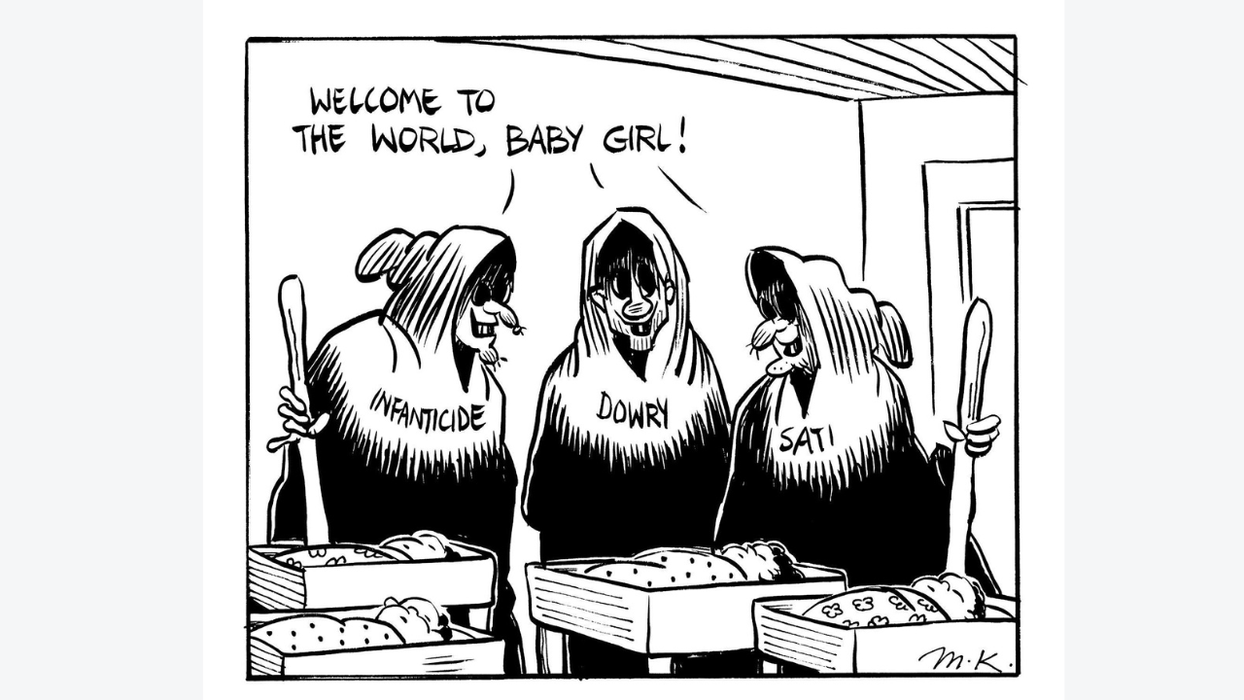

পণপ্রথা, সতী, কন্যাভ্রুণ হত্যা, এমন আরও নানা বিষয় নিয়ে কার্টুন এঁকেছেন মায়া কামাথ।

উপরের ছবিতে যেন ম্যাকবেথের ‘থ্রি হুইচ’ ভর করছে ভারতের সদ্যোজাত কন্যাদের ওপর, তিন ডাইনির পরিধানে লেখা: ভ্রুণহত্যা, পণপ্রথা ও সতী। শেক্সপিয়রের উল্লেখ বেশ অনেক কার্টুনেই কামাথ করেছেন, খানিক সমালোচনার সুরেই।

কার্টুনের উপরে শেক্সপিয়ার আঁকা, সঙ্গে ‘হ্যামলেট’-এর ধ্রুপদী সংলাপ: ‘নারী, তোমার নাম যে দুর্বলতা’। তিনটে বাচ্চা ঘাড়ে, পিঠে, পায়ে, মাথায় সবজি ভর্তি কড়াই, এক পা দিয়ে রান্না করে যাচ্ছে স্টোভে আর ওপর হাতে কানমলা দিচ্ছে নিজের মাতাল স্বামীকে। এই হচ্ছে নারীর দুর্বলতার ছবি, যাকে শেক্সপিয়র ‘ফ্রেইলটি’ বলছেন। লক্ষ করে দেখুন যে, কার্টুনের এই মহিলা ভারতের নিম্নবিত্ত, খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিচ্ছবি। কলকাতা, বম্বে বা দিল্লির বস্তিতে এমন মহিলা সচরাচর দেখা যায়, যারা পরিচারিকার কাজ করে, ঘরে রান্না করে, তিনটে বাচ্চা সামলে, তারপরেও মদের টাকা দিতে বাধ্য হয় তাদের স্বামীদের। আমরা দেখতে পাই যে, মায়া কামাথ যখন আট-নয়ের দশকে পণ, সতী বা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একের পর এক কার্টুন এঁকে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই সারা ভারতে এই বিষয়গুলো নিয়ে আন্দোলন বা চর্চা তুঙ্গে! ১৯৮২ সালে দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর এবং বিভিন্ন শহরে পণপ্রথা বিরোধী ডেমোনস্ট্রেশন জোরালো হয়, ১৯৮৭ সালে রূপ কানোওয়ারকে জ্বলন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া হলে সারা ভারতে সতীপ্রথার বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠে। তাই কোথাও গিয়ে মনে হয় যে, তাঁর প্রত্যেকটি আঁকা আসলে এক গভীর প্রতিবাদ, তৎকালীন আন্দোলনের অংশ।

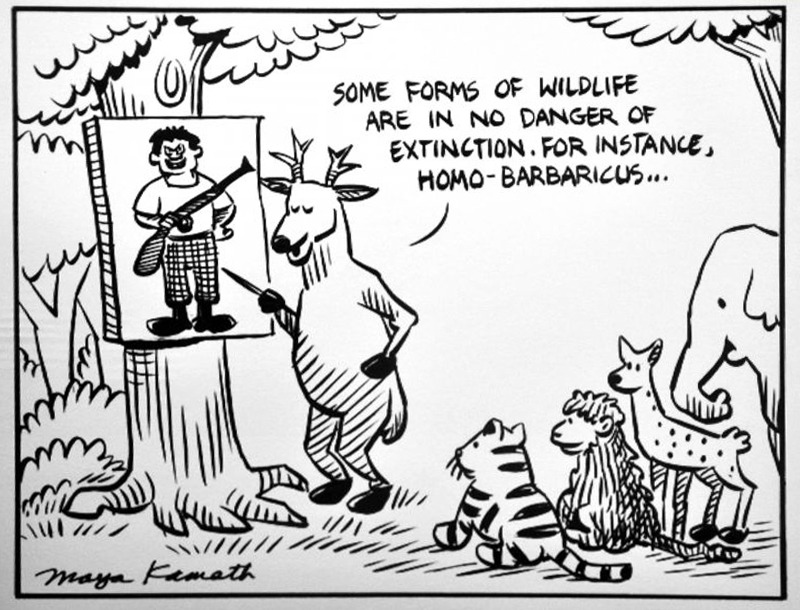

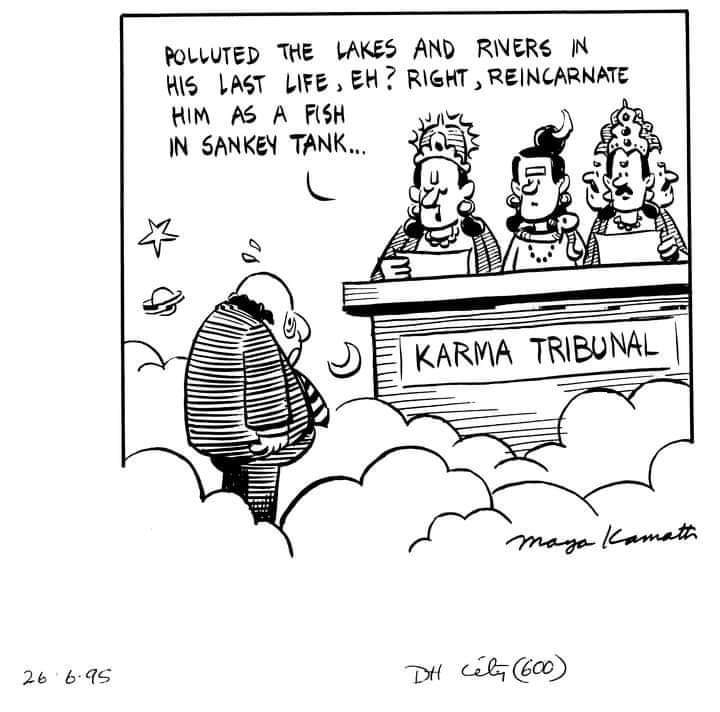

উপরের কার্টুনটিতে এক হরিণ ছাত্র হিসেবে পড়াচ্ছে বাঘ, বাঁদর আর হাতিকে। বোর্ডে আঁকা একটি মানুষ(পোচার)-কে দেখিয়ে সে বলছে কিছু কিছু বন্যপ্রাণ কোনও দিনই বিলুপ্ত হবে না, যেমন ‘হোমো বারবারিকাস’। ‘সেপিয়েন্স’ না বলে এখানে বলা হল ‘বারবারিয়ান’ (অসভ্যের) শব্দের এক বিকৃত রূপ। অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক বিশ্বের কী অপূর্ব সমালোচনা রয়েছে এই ক্যারিকেচারে। আবার নিচের কার্টুনটিতে স্যুট, টাই পরা এক ভদ্রলোককে কারমা ট্রাইবুনালে বসে থাকা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর বিধান দিচ্ছেন মৃত্যুর পরে।

বলছেন যেহেতু সে সারা জীবন নদী বা জলাশয় কলুষিত করে এসেছে, তাই শাস্তি স্বরূপ তাকে শ্যাঙ্কি ট্যাঙ্কের মাছ হিসেবে পুনর্জন্ম দেওয়া হোক। (শ্যাঙ্কি ট্যাঙ্ক ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত একটি কৃত্রিম জলাধার, যা প্রাথমিকভাবে শহরের জলের চাহিদা মেটানোর জন্য তৈরি হলেও অচিরেই ‘সোয়েজ লিক’ বা অতিরিক্ত জঞ্জাল ফেলে বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

……………………………

‘বিলংগিং’ বা নিজের অধিকারে থেকে যাওয়ার প্রশ্ন ভাবিয়েছিল মায়া কামাথকে। ভারতের প্রথম রাজনৈতিক কার্টুন আঁকা মহিলা শিল্পী, তাঁর কীসের দোলাচল নিজের পরিধি তৈরি করতে? প্রায় ২০ বছর কাজ করার পরও যেখানে নিজেকে আশ্বস্ত করতে হয় যে, এবারে মনে হচ্ছে, আমি ‘বিলং’ করি। ১৯৮০-র দশকে রাজনীতি নিয়ে মেয়েরা কথা বললে সেটা কি খুব ব্যতিক্রমী কোনও ঘটনা?

……………………………

কালচারাল এনথ্রোপোলজিস্ট ঋতু খান্ডুরি মায়া কামাথের কার্টুন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তার নারী চরিত্রগুলি বিশেষভাবে অনুধাবন করেছেন। গবেষক বলছেন যে, আর কে লক্ষ্মণের কার্টুন নিয়ে একবার বেশ আপত্তির সুর উঠেছিল। কেন তিনি ভারতের নারীবাদী আন্দোলনের ক্যাম্পেইন বা সভাসমিতি আঁকার সময় উচ্চবিত্ত নারীদের প্রতিকৃতি বেশি গুরুত্ব দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন! লক্ষ্মণের অনেক কার্টুনেই মহিলাদের ছোট চুল, প্রাইভেট গাড়ি, গাঢ় লিপস্টিক বা সামান্য ভারী চেহারা যেন উচ্চবিত্ত মহিলাদের প্রতিচ্ছবি, খানিকটা বিদ্রুপ করে তাদের আঁকা। সে সময়কার পণপ্রথা বিরোধী মঞ্চ বা অন্যান্য মহিলাকর্মী আপত্তি জানান যে, যথেষ্ট সংখ্যায় দলিত মহিলা বা শহরের নিম্নবিত্ত পরিচারিকারাও সমানভাবে মিছিলে হাঁটেন, মিটিংয়ে যোগদান করেন, তাহলে কেন এমন ব্যঙ্গবিদ্রুপ? এই প্রসঙ্গে কিন্তু মায়ার কার্টুন আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কাছে। সেখানেও এলিট ফেমিনিজমের যথাযথ সমালোচনা আছে বইকি, কিন্তু তা শুধু বাহ্যিক রূপে নয়। আর কে লক্ষ্মণ যেমন ছোট চুল, গাড়ি বা প্রসাধনীতে ফুটিয়ে তুলেছিলেন শ্রেণি পরিচিতি, কামাথের সমালোচনা তার থেকে খানিক গভীরে প্রোথিত। একটি কার্টুনে মায়া আঁকছেন যে, দু’জন শিক্ষিত মেয়ে একটি কনফারেন্স থেকে বেরিয়ে আসছে এবং প্রবল আগ্রহে তারা ডেটা কালেকশন করতে উদ্যত। সামনেই পেয়ে যায় দুই প্রান্তিক শ্রেণির মহিলাকে; একজন ভিক্ষা করছে আর একজন মাথায় সিমেন্টের বালতি ও কোলে বাচ্চা নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছে। শিক্ষিত মহিলারা তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার কায়দায় জিজ্ঞেস করে: আচ্ছা, বলুন তো আপনাদের একটা সুসংগত রিপোর্ট দরকার নাকি একটি ডেমোগ্রাফিক হ্যান্ডবুক হলেই চলবে? কায়িক পরিশ্রম করা দুই মহিলা বিস্মিত, তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারে না এই প্রশ্নের। ২০০৫ সালে প্রকাশিত (posthumously) ‘The world of Maya’ বইটিতে এই কার্টুনটি রয়েছে এবং অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ততার সঙ্গে এখানে এলিট এবং দলিত নারীবাদের পার্থক্যটি বোঝানো হয়েছে। উচ্চনারীর সঙ্গে প্রান্তিক নারীর ফারাক কেবল লিপস্টিক বা চুলের আয়তনে নয়, বরং তাদের মানসিক, সামাজিক অভিজ্ঞতায়। মনে রাখতে হবে, যে আট-নয়ের দশক থেকে সারা পৃথিবীতে ‘থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজম’-এর সূচনা; শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ, প্রথম বিশ্বের নারী নয় বরঞ্চ জায়গা দিতে হবে উওমেন অফ কালারদের– দলিত, আদিবাসী, তৃতীয় বিশ্বের মহিলার অভিজ্ঞতাকে, এই ছিল নতুন দাবি। ১৯৭৩-এর চিপকো আন্দোলন দেখিয়েছে কীভাবে ভারতে নারীবাদী আন্দোলন জল-জমির প্রশ্নে, মূলনিবাসী মানুষের দ্বারাই সংঘটিত হবে। তাই সেখানে ঠান্ডা ঘরে অ্যাকাডেমিক সেমিনার সুষ্ঠুভাবে পালন করলেই হল না, এটি কামাথের কার্টুনে স্পষ্ট। জারগন-সর্বস্ব গবেষণা নয়, যা দলিত নারীকে ‘ডেটা কালেকশন’-এর রিসার্ভ হিসেবে দেখে, বরঞ্চ সংঘবদ্ধ উদ্যোগ। এইসবই কামাথের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন ছিল, তাই ঘর-বাহিরকে এক করে দিয়ে তিনি কার্টুনের মাধ্যমে নারী সুরক্ষা, সরকারের ভণ্ডামি বা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে তাঁর মতমতগুলি ব্যক্ত করেছেন। আজকাল কার্টুন নিয়ে আলাদা দল তৈরি হচ্ছে, প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ বা আরও নানা বিবিধ উদ্যোগ, কিন্তু মায়া কামাথের নাম খুব একটা শোনা যায় না। বিশ্বজোড়া ‘ভাইরাল’ হওয়ার প্রতিযোগিতায় কামাথের কার্টুনের দেখা মেলে না, অথচ চারপাশে ভিজুয়াল মিডিয়াম বা মিমের ছড়াছড়ি। এই কিছুদিন আগে পাহাড় আর জঙ্গলে বিধ্বংসী বন্যা দেখে কি কামাথের সেই ‘হোমো বারবারিকাস’ কার্টুনটি মনে পড়ে যায় না? গত কয়েক বছর ধরে ধর্মের উন্মাদনা কাজে লাগিয়ে যেভাবে রাজনীতির উত্থান ঘটেছে, সেখানেও কামাথের কার্টুন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। মাত্র ৫০ বছর বয়সে চলে না গেলে হয়তো এই অন্যন্য সাধারণ শিল্পীকে আমরা আরও খানিক জানার বা বোঝার সুযোগ পেতাম।

……………………………………

চণ্ডী লাহিড়ীকে নিয়ে লেখা: শিশুদের কেমোথেরাপি ওয়ার্ডে টাঙানো থাকত চণ্ডীর কার্টুন

……………………………………

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved