চলিষ্ণু জীবন যেন বদলে দিচ্ছিল বাশো-কে। একটি হাইকুতে তিনি লিখলেন যে, ‘মাথায় ভ্রমণের টুপি আর পায়ে খড়ের চটি পায়ে দিয়ে চলে গেল আরেকটি বছর’। তিনি ক্রমশই সহজ হয়ে যাচ্ছেন পথের জীবনে। ১৬৮৬ থেকে ১৬৯১, এই সময়কালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পথে পথে, লিখছেন কাব্যময় গদ্য, ভ্রমণকাহিনি আর প্রচুর হাইকু। এই পাঁচ-ছ’ বছর সময়কে বলা চলে তাঁর জীবনের সবচেয়ে ফলবান অধ্যায়। হাইকু লেখার ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমশই প্রতিষ্ঠা পেল।

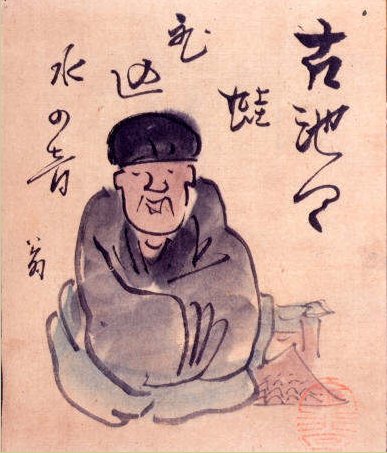

এখন যে-জায়গাকে সারা পৃথিবীর লোক ‘টোকিয়ো’ নামে চেনে, আজ থেকে প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগে তার নাম ছিল ‘ইদো’। সেই ইদো শহরের উপকণ্ঠে গাছপালায় ঘেরা গ্রামের থেকে কিছুটা দূরে, বেশ নির্জন জায়গায় দেখা গেল একটি ছোট নবনির্মিত কুঁড়েঘরের ধারে রোপণ করা হচ্ছে কলাগাছের সারি। সেখানে কিছুদিনের জন্য হয়তো থাকতে এসেছেন একজন, তাঁকে উপহারস্বরূপ এই কলাগাছ দান করছে গ্রামবাসীরা। এই কুঁড়েঘরে যিনি আছেন, তিনি ৩৬ বছরের এক শিক্ষক– বলা ভালো, তিনি আসলে কবিতার শিক্ষক, কোনও এক অতৃপ্তির যন্ত্রণায়, মোহমুক্তির খোঁজে ছেড়ে এসেছেন তাঁর ঘরবাড়ি।

একাই থাকেন সেখানে। রাতে এই কলাগাছের মধ্যে দিয়ে যে বাতাস বয়ে যায়, বা বৃষ্টির ফোঁটা পাতার ওপরে যে মর্মরধ্বনি তোলে, তিনি শুনতে থাকেন সেই সব প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রা। অতি সংক্ষেপে, মাত্র তিন পঙ্ক্তি আর ১৭ মাত্রায় তিনি লিখে ফেলেন:

Basho nowaki shite A banana plant in the autumn gale—

Tarai ni ame o I listen to the dripping of rain

Kiku yo kana Into a basin at night

এই উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, জাপানি ভাষায় ‘বাশো’ শব্দের অর্থ ‘কলাগাছ’। কিন্তু স্থানীয় মানুষরা এই কবির কুঁড়েঘরকেই ‘বাশো’ নাম দেন, এমনকী, এই কবিও ‘বাশোর শিক্ষক’ বা ‘মাস্টার বাশো’ বা ক্রমশই শুধু ‘বাশো’ নামেই পরিচিত হন। কবিও এই নামকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন এবং সারা জীবন নিজের নামের সঙ্গে তা যুক্ত করে দেন। এই কবির আসল নাম ছিল মাৎসুয়ো কিনাসকু, যদিও আজ সারা পৃথিবীর কবিতাপ্রিয় মানুষের কাছে তিনি ‘মাৎসুয়ো বাশো’, হাইকু কবিতার সঙ্গে সমার্থকভাবেই উচ্চারিত হয় তাঁর নাম।

খুব বিস্তারিতভাবে জানা না গেলেও, এইটুকু অন্তত বলা যায় যে, ১৬৪৪ সালে ইয়াগা প্রদেশের উয়েনো অঞ্চলে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা মাৎসুয়ো ইয়োজাইমন ছিলেন ‘নিচু-তলা’র সামুরাই, অর্থনৈতিক এবং সামাজিকভাবে একেবারে অবহেলিত না হলেও তেমন উল্লেখযোগ্যও ছিল না। পিতার আকস্মিক মৃত্যুর কারণে বালক বয়সেই তাঁকে নিয়োগ করা হয় জমিদারের পুত্র তোদো ইয়সিতাদা-র কাজে। বয়সে মাত্র দু’-বছরের বড় হওয়ায় প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক ছাড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে বন্ধুত্ব। অবশ্য এই বন্ধুত্বের আরও একটি কারণ ছিল, তা হল কবিতা। ইয়সিতাদা জাপানি কবিতা হাইকাই লিখতে ভালোবাসতেন, এবং তিনি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব হাইকাই নাম, ‘সেনগিন’। ইয়সিতাদা-র কাছেই সম্ভবত হাইকাই লেখার উৎসাহ পান বাশো, তিনিও লেখা শুরু করেন এবং তাঁর হাইকাই নাম হয় ‘সোবো’। ১৬৬২ সালে বাশো-র লেখা একটি কবিতাকেই তাঁর প্রথম কবিতা হিসেবে ধরা হয়। ১৬৬৪ সালে কিয়োটো থেকে একটি কাব্যসংকলন প্রকাশিত হয়, সেখানে বাশো-র দু’টি কবিতা আর ইয়সিতাদা-র একটি কবিতা সংকলিত হয়। পরের বছরেই বাশো, ইয়সিতাদা এবং আরও তিনজন মিলে একটি রেনকু লেখেন। এখানে বলি, জাপানি সাহিত্যে পারস্পরিক সম্পর্কিত অনেকগুলি কবিতাকে নিয়ে গড়ে তোলা একটি দীর্ঘ কবিতাকে বা ‘লিঙ্কড পোয়েম’ হল রেনকু। ১০০টি কবিতা নিয়ে যে রেনকু তাঁরা লিখেছিলেন, তার মধ্যে বাশো লিখেছিলেন ১৮টি কবিতা। মনে হয়, সুসময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল বাশো-র জীবন। কিন্তু হঠাৎই বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো দুঃসময় ঘনিয়ে এল তাঁর জীবনে, মারা গেলেন ইয়সিতাদা। প্রাণাধিক প্রিয় এই বন্ধুর সঙ্গে বিচ্ছেদ নিয়ে হাইকুর অতি সংহত গঠনের মধ্যেও ফুটিয়ে তুললেন এক অনিঃশেষ বেদনার ছবি:

Kumo to hedatsu Clouds will separate

Tomo ka ya kari no The two friends, after the migrating

I kiwakare Wild goose’s departure.

তবে এই সময়ে শুধু বন্ধুবিচ্ছেদই নয়, ব্যক্তিগত জীবনে আরও নানা ঝড়ঝঞ্ঝা, সামুরাই জীবনকে অস্বীকার করতে চাওয়া আর মানসিক টানাপোড়েনের জন্য ঘরবাড়ি ছেড়ে হাজির হয়েছিলেন ইদো-র সেই কলাগাছ ঘেরা কুঁড়েঘরে। তবে এত রকম তোলপাড়ের মধ্যেও কবিতা লেখা বন্ধ হয়নি তাঁর। ১৬৬৭, ১৬৬৯ আর ১৬৭১ সালে তাঁর কবিতা বিভিন্ন সংকলনে জায়গা পেতে থাকে। ১৬৭২ সালে তিনি নিজেই চেষ্টা করলেন হাইকাই সংকলন করার, ৩০ জন কবির কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হল ‘The Seashell Game’ (Kai Oi)। বাশো-র জীবনে এই সংকলনটি নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। এই বইয়ে সম্পাদক হিসেবে তাঁর অভিমত এবং সম্পাদনার রীতিনীতি জাপানি কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলকের মতো। এছাড়াও তাঁর ঝকঝকে রসবোধ, রঙিন কল্পনা, শিল্প ও সংগীত নিয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ এবং ক্রমপরিবর্তনশীল পৃথিবীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি– সব মিলিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার যাবতীয় উপাদান হাজির ছিল এই কাব্যগ্রন্থে। নিজের লেখা দু’টি হাইকুও তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন এই সংকলনে।

তবে ইদো-র কুঁড়েঘরে বেশিদিন স্থায়ীভাবে থাকতেই পারলেন না তিনি। বছর খানেকের মধ্যেই আগুন লেগে সম্পূর্ণ ছাই হয়ে গেল সেটি। যে কুটির সম্বন্ধে তিনি হাইকুতে লিখেছিলেন, ‘Against the brushwood gate/ Dead tea leaves swirl/In the stormy wind’, সেই পর্ণকুটির ছেড়ে দিয়ে চললেন কাই প্রদেশে। সেখানেও একটি কুটির বাঁধলেও, ভিতরে ভিতরে বোধহয় তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন জাপানের মধ্যেই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়ার। তাঁর জীবনকে খুব মোটা দাগে দু’টি ভাগে ভাগ করা যায়: একটি ১৬৮৪ সাল পর্যন্ত থিতু হওয়া বা না-হওয়ার দোলাচল, অন্যটি তাঁর চলিষ্ণু পরিব্রাজক জীবন।

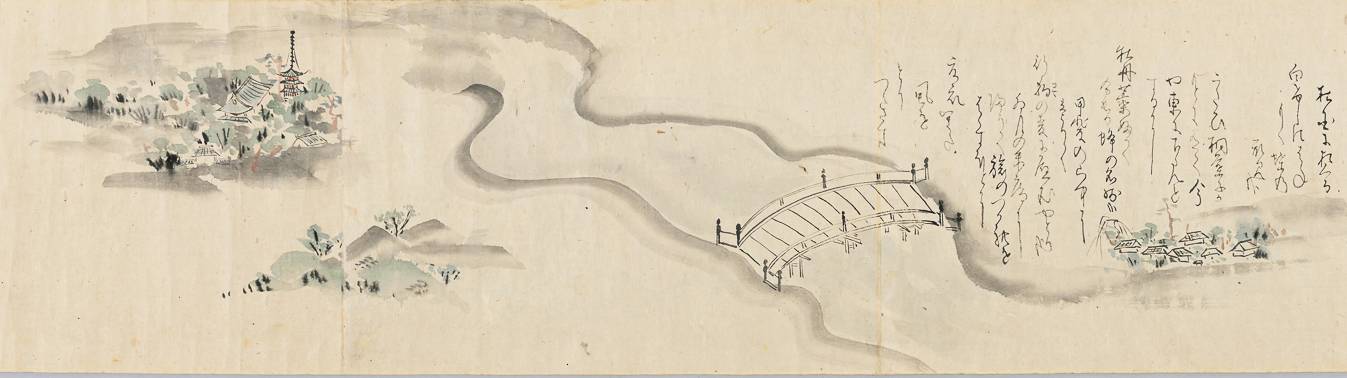

১৬৮৪ সালের হেমন্ত ঋতুতে তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর প্রথম যাত্রাপথে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল ধরে চললেন বেশির ভাগ সময়ে– পেরিয়ে গেলেন মাউন্ট ফুজি, অনেকগুলো নদী, মন্দির; পৌঁছলেন তাঁর আদত ভিটেবাড়িতে। দেখা হল তাঁর দাদার সঙ্গে। দাদা তাঁর হাতে দিলেন এমন একটি বটুয়া, যার মধ্যে রাখা ছিল তাঁদের মায়ের মাথার ধূসর কেশগুচ্ছ। নিজেকে যেন সামলাতে পারলেন না তিনি, স্বভাববিরুদ্ধ অনিয়ন্ত্রিত আবেগ যেন ধরা পড়ল তাঁর হাইকুতেও:

Te ni toraba Should I hold it in my hand

Kien namida zo atsuki It would melt in my burning tears—

Aki no shimo Autumnal frost

তবে দু’-একদিন পরে আবারও বেরিয়ে পড়লেন তিনি। অতিক্রম করলেন দীর্ঘ পথ আর এই পথ চলার অভিজ্ঞতা নিয়ে একই সঙ্গে লিখে চললেন অজস্র হাইকু আর রেনকু। লিখে ফেললেন তাঁর প্রথম ট্রাভেল জার্নাল ‘The Records of a Weather-Exposed Skeleton’ (Nozarashi kiko)। এই চলিষ্ণু জীবন যেন বদলে দিচ্ছিল বাশো-কে। একটি হাইকুতে তিনি লিখলেন যে, ‘মাথায় ভ্রমণের টুপি আর পায়ে খড়ের চটি পায়ে দিয়ে চলে গেল আরেকটি বছর’। বোঝা যাচ্ছে যে, তিনি ক্রমশই সহজ হয়ে যাচ্ছেন পথের জীবনে। ১৬৮৬ থেকে ১৬৯১, এই সময়কালে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন পথে পথে, লিখছেন কাব্যময় গদ্য বা হাইবুন-এ কাসিমা দর্শন আর সারাসিনা গ্রাম ভ্রমণের কথা, ‘The Records of a Travel-Worn Satchel’, ‘The Narrow Road to the Deep North’, ‘The Monkey’s Cloak’-এর মতো ভ্রমণকাহিনি আর লিখছেন প্রচুর হাইকু। এই পাঁচ-ছ’ বছর সময়কে বলা চলে তাঁর জীবনের সবচেয়ে ফলবান অধ্যায়। হাইকু লেখার ক্ষেত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ক্রমশই প্রতিষ্ঠা পেল।

একটি জাপানি ভাষার শব্দের কথা এখানে উল্লেখ করা জরুরি। এই ‘sabishi’ শব্দটি মূলত বিশেষণ, আর এই শব্দ থেকেই পাওয়া যায় বিশেষ্য ‘sabi’। নির্জনতা বা একাকিত্ব বা ধরুন সঙ্গপ্রিয় কোনও ব্যক্তিকে বোঝাতে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বাশো কিন্তু এই শব্দটিকে আরও নির্দিষ্ট করে ব্যবহার করলেন তাঁর হাইকুতে: “Loneliness–/Hanging from a nail,/ A cricket.” এক গভীর রাতে, তখনও তিনি জেগে, চোখ গেল খাঁচা ঝোলানোর আংটার দিকে। সেখানে বসে থাকা এক ঝিঁঝি পোকার দুর্বল ডাক যেন হারিয়ে যাচ্ছে হেমন্তের শেষ রাতের ঘন অন্ধকারে। ‘সাবি’ বলতে ঠিক এই একাকিত্বকেই বোঝাতে চান তিনি। তাঁর লেখায় একাকিত্ব মানে এই নয় যে, কোনও এক ব্যক্তি একা হয়ে গিয়েছেন বা চাইছেন অন্য কোনও ব্যক্তির সান্নিধ্য, বাশো-র কাছে ‘সাবি’ হল কোনও বিশেষ পরিবেশে কোনও বিশেষ মুহূর্ত, যার সঙ্গে হয়তো মানুষের তেমন কোনও যোগ নেই। এমনকী, তিনি তাঁর হাইকুর মধ্যে আর ‘সাবি’ বা ‘সাবিশি’ শব্দ সরাসরি ব্যবহারও করছেন না। সামান্য ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিচ্ছেন এই ব্যাপ্ত চরাচরের প্রাকৃতিক নির্জনতার মধ্যে উত্থিত হওয়া শব্দ-মুহূর্তগুলি। যেমন ধরুন, ‘ A cuckoo–/ Far out where it disappears,/ A lone island.’ বা ধরুন আর-একটি: ‘Quietly, quietly/ Yellow mountain roses fall–/ Sound of the rapids.’

ঠিক এই ধারারই শ্রেষ্ঠ হাইকু দিয়ে শেষ করব মাৎসুয়ো বাশো-র প্রতি এই স্মরণলেখটি, তাঁর ৩৩১তম মৃত্যুদিনে। ওই কালপর্বেই তিনি লিখেছিলেন বিখ্যাত হাইকু, ‘The old pond– / A frog leaps in,/ And a splash”। সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এই কবিতাটি। জাপান ভ্রমণকালে এই হাইকুটি নজর এড়ায়নি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি হয়তো বাশো-র নাম কোথাও উল্লেখ করেনি, কিন্তু বাশো-র দু’টি হাইকু তিনি তরজমা করেছিলেন বাংলায়। তার মধ্যে ছিল এই হাইকুটিও। চমৎকার সেই অনুবাদটি হল: ‘পুরোনো পুকুর/ ব্যাঙের লাফ/ জলের শব্দ।’ জাপানের চিত্রকলা থেকে চলচ্চিত্র, সংগীত কিংবা সাহিত্য, সর্বত্রই প্রকৃতির অবর্ণনীয় শান্ত, কঠিন, নির্জন রূপের ছায়া দেখতে পাওয়া যায়। বাশো-র ধ্যানমগ্ন প্রজ্ঞার ছটায় সেই সৌন্দর্য মাত্র তিন পঙ্ক্তির মধ্যে দিয়ে মহাসংগীতের আমেজ এনেছে– বৌদ্ধ কবি মিয়াজাওয়া কেনজি যাকে বলেছিলেন, ‘জাপানের আত্মার সুর যেন ধ্বনিত হয়ে উঠেছে মাৎসুয়ো বাশো-র হাইকু থেকে’।

[এই লেখার যাবতীয় ইংরেজি তরজমা নেওয়া হয়েছে মাকোতো উয়েদা-র বই থেকে। বাঙালি পাঠকের সঙ্গে হাইকু-র আজ হয়তো নতুন করে পরিচয় করানোর কোনও প্রয়োজন নেই, কিন্তু ‘হাইকাই’, ‘রেনকু’, ‘হোক্কু’র মতো কয়েকটি শব্দ আছে, যার কথা বলা দরকার। এই নিয়েও মাকাতো উয়েদা-র উদ্ধৃতিই ব্যবহৃত হল: ‘… “haiku” is used in accordance with today’s Japanese usage: it designates an independent, autonomous verse written in the 5-7-5 syllable pattern. The word “hokku”, on the other hand, refers to the opening verse of a linked poem; though it has the same form as the haiku… Finally, the word haikai is used as a general term encompassing the whole range of haiku literature; it includes the haiku, the renku, and the prose written in the spirit of the haiku.]

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved