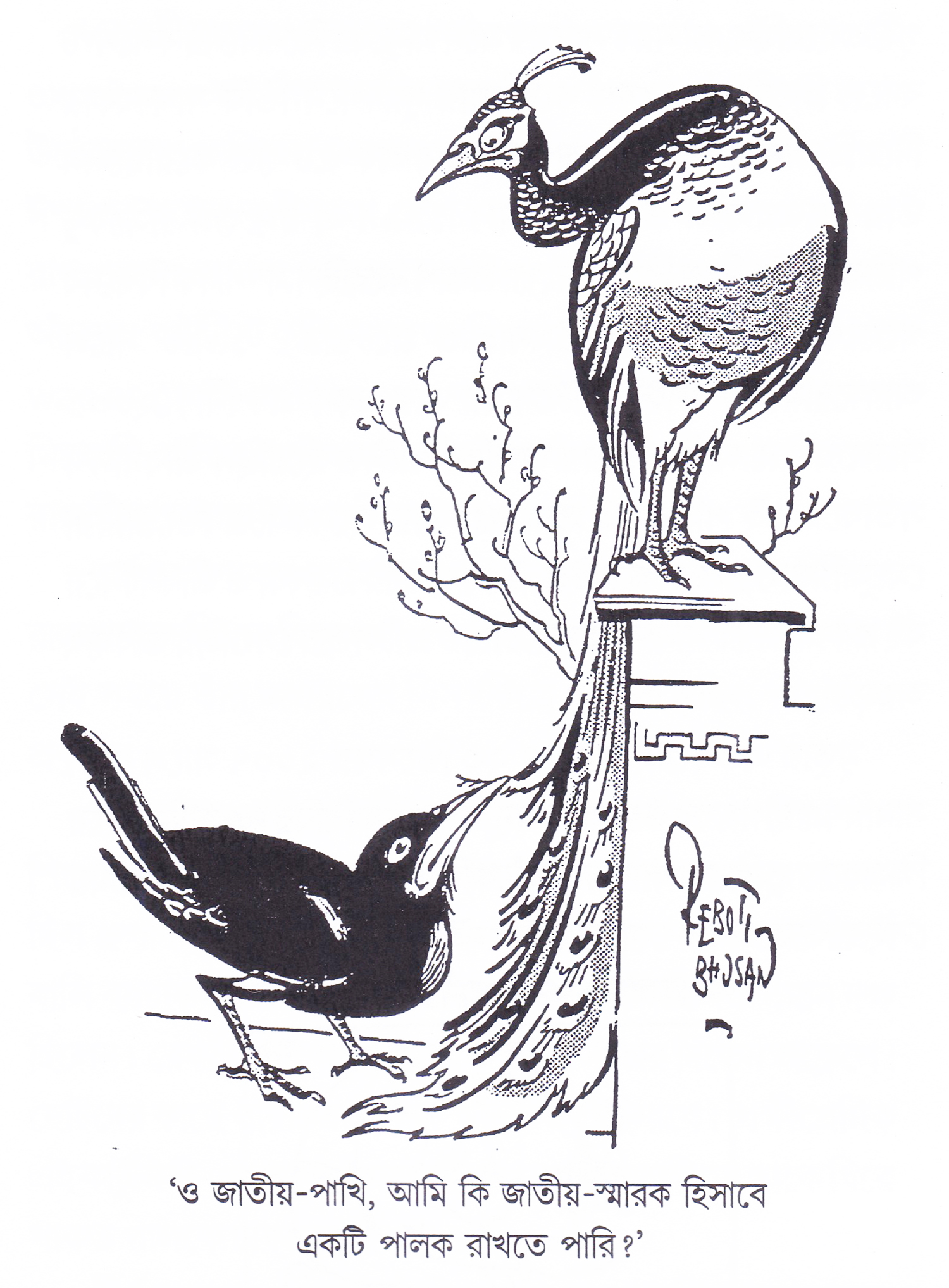

তাঁর রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে পশুপাখিদের চলমান জগৎ। পশুপাখি হলেও তাদের রাগ, বেদনা, আনন্দ, মানুষের মতোই ফুটে উঠেছে কয়েকটি রেখার আঁচড়ে। চিড়িয়াখানার অধিকর্তার সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে কখনও কখনও চিড়িয়াখানায় রাত্রিযাপন করতেন। ভোরের নিভৃতিতে সময় নিয়ে খাঁচার পশুপাখীদের হাবভাব লক্ষ্য করতেন ও তাদের প্রতিটি চলনকে পেনসিলে ধরে রাখতেন।

হাওড়ার বালিতে নিজেদের গাছগাছালি ভরা বিশাল বাড়ি হোক, বা কলকাতায় সিমলা অঞ্চলে মামাবাড়ি– ছোট্ট রতন মেঝেতে চকখড়ি ঘষে ঘষে এঁকে ফেলত মাঠঘাট, গাছপালা, নদীনালা, হাঁসচরা পুকুর, নীলচে পাহাড় বা দুই রাজার যুদ্ধ। এই ছোট্ট রতনই বড় হয়ে কার্টুন এঁকে, অলংকরণ করে, ছড়া লিখে কয়েক দশক ধরে মাতিয়ে রেখেছিলেন গোটা বাংলাকে। তিনি আমাদের কাছে রেবতীভূষণ ঘোষ (১৯২১ -২০০৭) নামেই বেশি পরিচিত, অথবা শুধুই ‘রেবতীভূষণ’। সকলের সঙ্গে সহজে মিশতেন, বন্ধুত্ব করেছিলেন পাখিদের সঙ্গে, বৃদ্ধবয়সেও অবলীলায় ডাইভ দিতেন বাড়ির কাছের গঙ্গায়, দারুণ গাইতেন একের পর এক রবীন্দ্রসংগীত, এমনকী, শেষ শয্যায় শুয়ে শুয়েও গানে-গপ্পে মাতিয়ে রেখেছিলেন নার্সদের, এঁকেছিলেন তীব্র গতিময় ছবি– যে ছবিতে জরার কোন চিহ্ন নেই।

পড়তেন রিপন কলেজে, সংস্কৃত নিয়ে। কলেজের ম্যাগাজিনে ছাত্র রেবতীভূষণের প্রথম যে কার্টুনটি ছাপা হয়, তার নাম ‘ত্র্যহস্পর্শ’। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তিন নায়ক হিটলার, মুসোলিনি ও স্তালিনকে নিয়ে তরুণ কার্টুনিস্টের নিজস্ব অবলোকন। কলেজের দেওয়াল পত্রিকায় রেবতীর আঁকা ছবি চোখ টানল অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর। তিনি এই প্রতিভাবান ছাত্রকে ডেকে বললেন, এ ছবি কোনও ভাল পত্রিকায় প্রকাশ হওয়া দরকার। বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকা ‘সচিত্র ভারত’-এর প্রথম পাতায় রেবতীভূষণের কার্টুনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। কার্টুনটির নাম ছিল ‘স্বরাজ সাধন’– বিষয় ছিল শোষিত মানুষের উপর শোষক ধনবানের চিরন্তন পীড়ন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহচর্য ছিল তরুণ শিল্পী যশপ্রার্থী রেবতীভূষণের জীবনে টার্নিং পয়েন্ট। ন’বছর এই প্রসিদ্ধ শিল্পগুরুর কাছ থেকে মূল্যবান প্রকরণগত শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। ‘ওয়াশ’ পদ্ধতিতে অবনীন্দ্রনাথ একাধিকবার ছবি এঁকে দেখিয়েছেন রেবতীভূষণকে, এমনকী, তার কবজি ধরে কাগজের উপর পেনসিলের চাপ বেশি কম করে ড্রয়িংয়ের হালকা ও গভীর রূপ বুঝিয়ে দিতেন। স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের কাছে ‘কুইক আর্টিস্ট’-এর শিরোপা পাওয়া রেবতীভূষণ, চিনা শিল্পীদের মতো সাবলীল তুলির গতি ও উচ্ছ্বাসকে ধরার প্রয়াস করেছেন। সেইসঙ্গে চলেছে ব্যক্তি, বস্তু বা নিসর্গকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণের দীক্ষা। রেবতীভূষণের জলরঙে আঁকা ছবি তিনি মাঝেমাঝে জলে ডুবিয়ে ছবিটির অস্পষ্টতাকে আবার ফুটিয়ে তুলতেন।

উজ্জ্বল হলুদ রংয়ের একটি ছোট্ট স্কেচবুক, উপরে চিনা কালিতে লেখা ‘নক্সাপুঁথি’। এর পাতায় পাতায় ছিল তরুণ রেবতীভূষণের শিল্পশিক্ষার স্বাক্ষর। ভেতরের স্কেচগুলি বেশিরভাগই অবন ঠাকুরের। অনেক স্কেচ তাঁর ‘কাটুম কুটুম’-এরও। ভেতরে সাঁটা রয়েছে চিনা সিল্কের এক টুকরো কাপড়, তাতে নীলের ওপর সাদা ফুল আঁকা। ঠিক তার পাশেই জলরঙে সেই মাপেরই আঁকা হুবহু একটি ছবি। অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, এমন রং করতে হবে, যাতে কোনটা কাপড় আর কোনটা ছবি তফাত না বোঝা যায়। শিক্ষার্থী রেবতীভূষণ সেই নির্দেশ যে ভালভাবেই পালন করেছিলেন, তা বোঝা যায়।

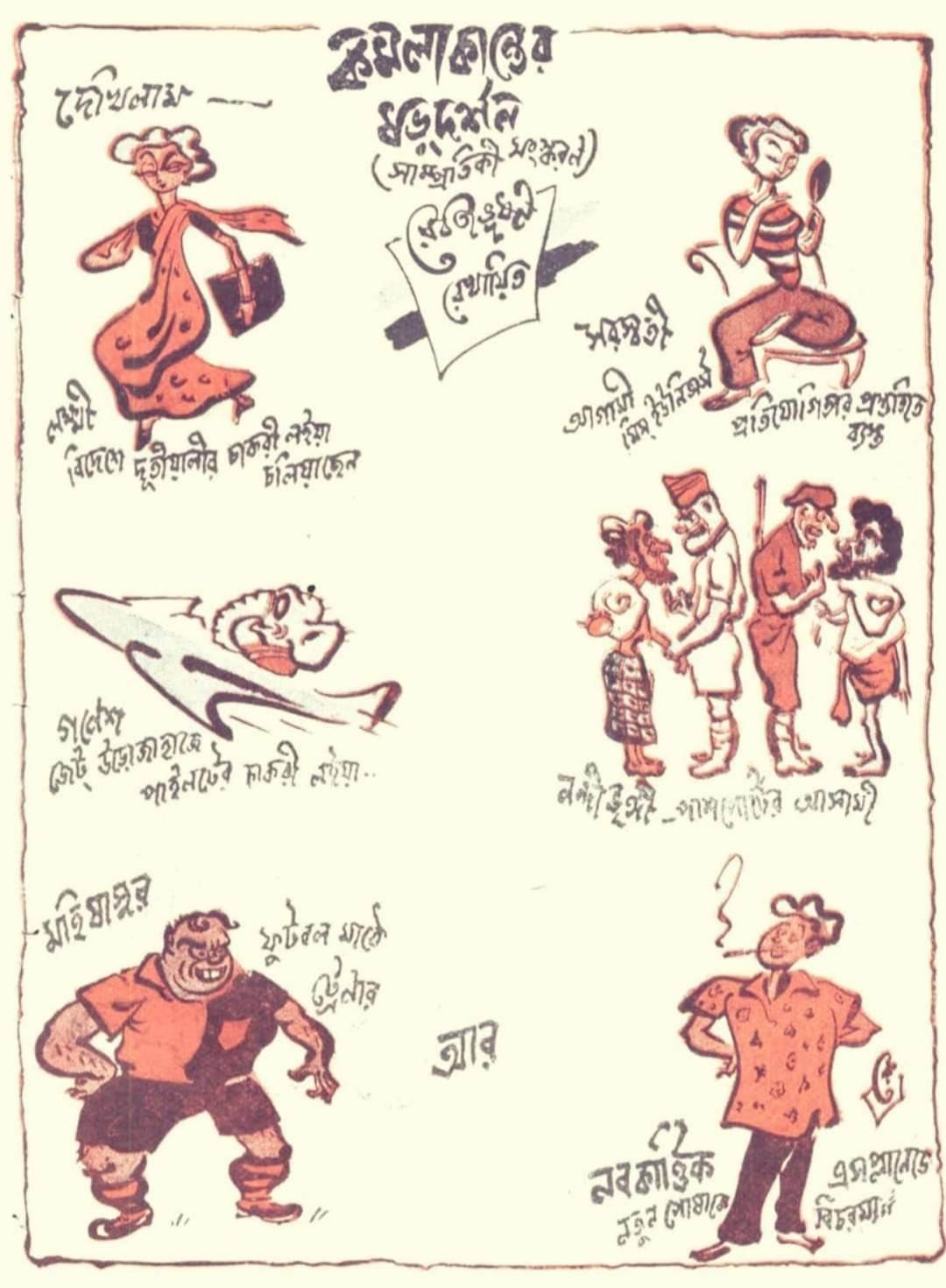

জীবনে চাকরি বলতে কিছুদিন বার্মা শেলে, কিছুদিন এ.জি. বেঙ্গলে। কেরানিগিরিতে আনন্দ পাননি এতটুকু। বরং খড়দহে একটি বিদ্যালয়ে কয়েকমাসের শিক্ষকতায় বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলেন। ১৯৪৫-’৪৬ সালে ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’য় রেবতীভূষণের ক্যারিকেচার প্রকাশিত হল। ব্যঙ্গাত্মক রেখায় ধরা দিলেন ফুটবলার ল্যাংচা মিত্র। এই বছরেই ‘হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড’-এ বেশ কিছু কার্টুন বের হল। এরপর ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ও ‘দেশ’ পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হতে লাগল তার কার্টুন ও অলংকরণ। ‘দেশ’-এ অবনীন্দ্রনাথের লেখাকে অলংকৃত করার বিরল সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল– স্নেহধন্য রেবতীভূষণকে তাঁর গুরু দেখিয়েছিলেন ‘চাঁইবুড়ো’ চরিত্রটির স্কেচ। ‘দেশ’ পত্রিকায় শচীন করের ‘ট্রামে বাসে’ ফিচারটির নিয়মিত অলংকরণশিল্পী হয়ে উঠেছিলেন ধীরে ধীরে। ‘সচিত্র ভারত’-এ, ‘মাননীয়েষু’ নামে ফিচার করেছেন– পাঁচের দশকে ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় করেন ‘ব্যঙ্গ বৈঠক’– ছড়া ও কার্টুন সহযোগে বিশ্ব-রাজনীতির পরিক্রমার ব্যঙ্গরূপ।

একথা মনে রাখতে হবে যে, রেবতীভূষণ যখন আঁকা শুরু করেছেন সেই সময়ে সংবাদপত্র ও পত্রপত্রিকায় অলংকরণের জগতে শৈল চক্রবর্তী ও রাজনৈতিক কার্টুনের জগতে পিসিএল (প্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী) বিরাজ করছেন স্বমহিমায়। কিন্তু এই দুই দিকপাল শিল্পীর পাশাপাশি রেবতীভূষণও ধীরে ধীরে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও শৈলী নির্মাণ করেছিলেন, এবং তা জনপ্রিয় হয়েছিল। রেবতীভূষণের কার্টুন কালানুক্রমিকভাবে দেখলে বোঝা যায় যে, প্রথমদিকে একটু মোটা রেখায় কার্টুন করতেন তিনি। পরে ধীরে ধীরে তুলির টান সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে আসে এবং সেই তুলির টানে অলংকৃত চরিত্রদের রাগ, বিরাগ, আনন্দ, বিষাদ চিত্রায়িত হতে থাকে অনবদ্যভাবে। ছোটদের জন্য তাঁর অপূর্ব নির্মাণ ছিল সচিত্র ছড়া। তুলির টানেই ছড়াটি লেখা ও তুলির টানেই ছবি! প্রকাশক বা সম্পাদক লেখা-ছবি সমেত পুরো বস্তুটি ব্লক করিয়ে নির্দ্বিধায় ছেপে দিতেন। এমন জিনিস আর কেউ অনুরূপ সফলতার সঙ্গে করতে পারেননি !

পাঁচের দশক থেকেই তাঁর কার্টুন ‘শংকরস উইকলি’-তে ছাপা হয়ে চলেছিল। ছোটদের পত্রিকা যেমন , ‘শিশুসাথী’, ‘রংমশাল’, ‘শুকতারা’, ‘শিশুমাহল’, ইত্যাদি পত্রিকায় তাঁর সেই ছড়া-কার্টুন-এর অনবদ্য যুগলবন্দিও থামেনি। রবিবারের আনন্দবাজারের ছোটদের ‘পাততাড়ি’-তে নিয়মিত আঁকা দিতেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রর ঘনাদাকে কমিকসে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন রেবতীভূষণ। ‘বসুমতী’-তে বেরিয়েছিল ‘পিন্টু’ বলে একটা কার্টুন স্ট্রিপ।

১৯৬৫-এ বিখ্যাত কার্টুনিস্ট ও ‘শংকরস উইকলি’-র সম্পাদক শংকর পিল্লাই-এর ডাকে দিল্লি চলে গেলেন। নেহরুর অকৃত্রিম সহযোগিতায় শংকর দিল্লির বাহাদুর শা জাফর মর্গে স্থাপন করেন “Children’s Book Trust” বা সিবিটি-র কার্যালয়। রেবতীভূষণ সেখানে যোগ দিলেন সিনিয়র আর্টিস্ট হিসাবে। সিবিটি জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্যের নানা বই ছোটদের জন্যে প্রকাশ করে। সিবিটির বহু পুরনো বইয়ের অলংকরণে রয়েছে তাঁর তুলির স্পর্শ। তাঁর দিল্লির প্রবাসের দিনগুলি ছিল কর্মমুখর। বাহাদুর শা জাফর মার্গ থেকে তিনি একটি চামড়ার ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে চলে যেতেন বড়াখাম্বা রোডের ‘দ্য স্টেটসম্যান’-এর অফিসে। ছবি এঁকেছেন ‘ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়া’-র সম্পাদক খুশবন্ত সিংয়ের রম্যরচনার সঙ্গেও।

‘কালি, তুলি আর কাগজ ঝোলায় পুরে একটু বেলা করেই বেরিয়ে পড়তুম। সারা দুপুর বিকেল সন্ধে রাত্রি নানা পত্র পত্রিকার দপ্তরে ঘুরে শেষে বেশ রাত করে বাড়ি ফিরতুম তখন। এখন ভাবলে অবাক হই জানো। এত ছবি আঁকতুম কী ভাবে কে জানে!’ পুত্রসম প্রতিবেশী শুভ্রজিৎ চক্রবর্তীকে বলেছিলেন তিনি। ( জীবন রস-রসিক রেবতীভূষণ; রেবতীভূষণ ; শিল্পী ও কার্টুনিস্ট ; লালমাটি, ২০২১)

বাংলা অ্যানিমেশনের ক্ষেত্রেও রেবতীভূষণের বিরাট অবদান আছে। ‘নিউ থিয়েটার্স’ চলচ্চিত্রের প্রযোজক বি. এন. সরকার তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন বাংলা ভাষার সর্বপ্রথম অ্যানিমেশন ছবি ‘মিচকে পটাশ’-এর চরিত্রায়ণ করতে। আর সেখানেই ওয়াল্ট ডিজনির মিকি মাউসের আদলে রেবতীভূষণ আঁকলেন ছটফটে নেংটি ইঁদুর ছানার কাণ্ডকারখানা। স্বল্প সময়ের সেই ছবির গল্প লিখেছিলেন নামকরা শিশুসাহিত্যিক সুনির্মল বসু। স্বনামধন্য শৈল চক্রবর্তী ও গণেশ পাইনও যুক্ত ছিলেন এই প্রকল্পের সঙ্গে। ছবিটি ১৯৫১ সালে মুক্তি পেয়েছিল চিত্র, প্রাচী, ও পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রযোজনায় স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কিত অ্যানিমেশন ছবি ‘কুইন অ্যানোফিলিস’-ও তিনি নির্মাণ করেন।

৫০-৬০এর দশকে ‘উল্টোরথ’, ‘সিনেমা জগৎ’, ইত্যাদি পত্রিকার পাতায় দেখা মিলত রেবতীভূষণের নানা কার্টুন ও ক্যারিকেচারের। উত্তমকুমার ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর করা কার্টুন ফিচার এখনো বহু প্রাচীন পাঠকের স্মৃতিতে অম্লান। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও জহর গাঙ্গুলি অভিনীত ‘চাটুজ্জ্যে বাঁড়ুজ্যে’ ওপেনিং ক্রেডিট-এর নামলিপি ও ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন।

চটজলদি পোট্রেট আঁকায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একেবারে সামনে থেকে মহাত্মা গান্ধী, বড়ে গোলাম আলি, আমীর খান, সীমান্ত গান্ধী, পেলে, ইউরি গ্যাগারিন, ভালেন্তিনা তেরেসকোভা, মহম্মদ আলি, অক্টাভিও পাজ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো ব্যক্তিত্বর প্রতিকৃতি এঁকে তাঁদের দিয়ে সইও করিয়ে নিয়েছিলেন। সেই সংগ্রহ নিয়ে একটা প্রদর্শনীও হয়েছিল।

রেবতীভূষণের সবচেয়ে নজরকাড়া কাজ, তাঁর অ্যানিমাল ড্রয়িং। তাঁর রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে পশুপাখিদের চলমান জগৎ। পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ বা ঈশপের গল্পের কুশীলবরা বেশিরভাগই পশুপাখি হলেও তাদের রাগ, বেদনা, আনন্দ, মানুষের মতোই ফুটে উঠেছে কয়েকটি রেখার আঁচড়ে। পশুপাখির ছবি অনেক শিল্পী এঁকেছেন কিন্তু শারীরিক গঠনতন্ত্র ও শরীরীভাষা নিখুঁত রেখে তাদের অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তুলতে রেবতীভূষণের জুড়ি ছিল না। অধিকর্তার সঙ্গে পরিচিতির সূত্রে কখনও কখনও চিড়িয়াখানায় রাত্রিযাপন করতেন। ভোরের নিভৃতিতে সময় নিয়ে খাঁচার পশুপাখিদের হাবভাব লক্ষ্য করতেন ও তাদের প্রতিটি চলনকে পেনসিলে ধরে রাখতেন।

‘কার্টুন বা কার্টুন ছবি সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি যখন ডি জে কিমারে কাজ করতেন তখন থেকেই আমাদের আলাপ। তিনি আমাকে বলেছিলেন, আপনাকে সঙ্গে নিয়ে একটা কার্টুন ছবি করব। আমি কলকাতায় থাকলে হয়তো সেটা সম্ভব হতে পারত।’ বলেছিলেন রেবতীভূষণ।

২০২১ সালে বাংলা কার্টুন ও কার্টুনিস্টদের সম্পর্কে একটি প্রাথমিক তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার নিয়োজিত হই আমি ও সায়নদেব চৌধুরী; দিল্লির অম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। এই প্রকল্পটি অম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় রূপায়িত হয়েছিল। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে সমকালীন কার্টুন দল, ‘বসন্তক’ পত্রিকা থেকে সাম্প্রতিক ‘বিষয় কার্টুন’– প্রতিটিরই একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া আছে সেখানে। এই কাজটি করতে গিয়ে বাংলার অতীত ও বর্তমান কার্টুনিস্টদের কাজ ফিরে দেখতে হয়েছিল। আমাদের মনে হয়েছিল, বাকি সব ছেড়ে ড্রয়িং আর ব্রাশওয়ার্কের দিক দিয়ে বিচার করতে হলে, রেবতীভূষণ এখনও একমেবাদ্বিতীয়ম ! দেশ-বিদেশের অনেক উৎকৃষ্ট কার্টুন দেখেছি, কিন্তু তুলির এমন সাবলীল নিয়ন্ত্রণের পরিচয় আর কোথাও পাইনি।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved