সামতাবেড়েতে সুদূর অন্ধ্রপ্রদেশ (তখনও আলাদা রাজ্য হয়নি) থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ভেলুরি শিবারামা শাস্ত্রী। অভিপ্রায়, তেলুগু ভাষায় শরৎচন্দ্রের লেখা অনুবাদ করার অনুমতি। এই অনুমতি চাইতে যাওয়া নিতান্তই সৌজন্যের খাতিরে। কারণ ততদিনে দক্ষিণ ভারতের সাহিত্যিক মহলে শরৎচন্দ্র বেশ পরিচিত নাম। শিবারামা শাস্ত্রীর এই সাক্ষাতের নেপথ্যে সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল আরও বেশ কিছুদিন আগে। সেসময় অনুবাদের কপিরাইট ইত্যাদির নিয়মকানুন আজকের মতো এত দৃঢ় হয়নি, ফলে সেসব অনুবাদের জন্য শরৎচন্দ্রের মৌখিক বা লিখিত অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না, তা আজ জানা বেশ দুষ্কর।

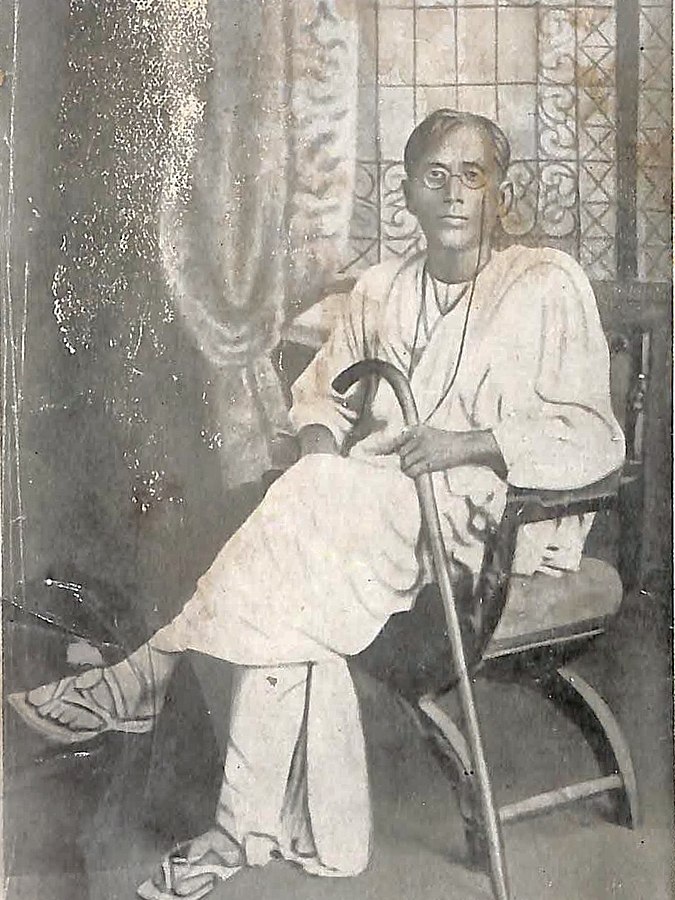

তখনও শরৎচন্দ্র জীবিত। ১৯১৯ সালে বাজেশিবপুরের ভাড়াবাড়ি ছেড়ে সামতাবেড়েতে মনের মতো নিজের বাড়ি বানিয়েছেন। চিঠিপত্র ঘাঁটলে বোঝা যায়, জোরকদমে তাঁর গল্প-উপন্যাসের একাধিক ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। বিদেশি ভাষাগুলোয় অনুবাদের জন্য কিছুক্ষেত্রে তিনি নিজেই অনুবাদক জোগাড়ে নেমে পড়েছেন।

এই সামতাবেড়েতেই সুদূর অন্ধ্রপ্রদেশ (তখনও আলাদা রাজ্য হয়নি) থেকে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসেন ভেলুরি শিবারামা শাস্ত্রী। অভিপ্রায়, তেলুগু ভাষায় শরৎচন্দ্রের লেখা অনুবাদ করার অনুমতি। এই অনুমতি চাইতে যাওয়া নিতান্তই সৌজন্যের খাতিরে। কারণ ততদিনে দক্ষিণ ভারতের সাহিত্যিক মহলে শরৎচন্দ্র বেশ পরিচিত নাম। শিবারামা শাস্ত্রীর এই সাক্ষাতের নেপথ্যে সলতে পাকানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল আরও বেশ কিছুদিন আগে।

গোটা ভারতেই যেসব সাহিত্যিকরা তখনও ইংরেজি উপন্যাসকে মডেল বানিয়ে হাত মকশো করছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অন্যান্য বাঙালি সাহিত্যিকদের কাজ তাঁদের নজরে ছিল, তার প্রমাণ মেলে বিভিন্ন বয়ানে। ঠিক দক্ষিণ ভারত না হলেও, মহারাষ্ট্রে যেমন ১৮৭৪ থেকে ১৯২০-র মধ্যে বিভিন্ন ভাষা থেকে মারাঠিতে অনুবাদের পরিসংখ্যান এরকম: তামিল: ১, উর্দু: ২, গুজরাতি: ৫, হিন্দি: ১৩, বাংলা: ৫৯, ইংরেজি: ৯৮।

প্রাথমিকভাবে অনূদিত বাঙালি সাহিত্যিকদের তালিকায় ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মারাঠিতে শরৎচন্দ্র একটু পরেই প্রবেশ করেছেন। ১৯২০-তে তাঁর উপন্যাস ‘দত্তা’ অনূদিত হয় ‘বিজয়া’ নামে। দুর্বল অনুবাদ বা যে কোনও কারণেই হোক, সে লেখা চলেনি। মারাঠিতে শরৎচন্দ্র সত্যিকারের জনপ্রিয়তা লাভ করেন তাঁর মৃত্যুর পর, বিশেষত চারের দশকে।

তামিলেও শরৎচন্দ্রের উপস্থিতি প্রায় একই সময়ে। কুড়ির দশক থেকেই ভি. কুপ্পুস্বামী আইয়ার তাঁর নিজের প্রকাশনা সংস্থা ‘অ্যালায়েন্স এন্ড কোং’ থেকে অন্যান্য বাঙালি লেখকের সঙ্গে নিজের অনুবাদেই শরৎ রচনাবলি প্রকাশ করেন। তিনের দশকে মানিক্কোডি নামের বিখ্যাত তামিল সাহিত্যিক গোষ্ঠীর অন্যতম মুখ কু. পা. রাজাগোপালান বলতে গেলে পেটের দায়েই বাংলা গল্পের তামিলে তরজমা করতেন। ১৯৫৮ সালে শরৎচন্দ্রের ‘চন্দ্রনাথ’ উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি হওয়া তামিল সিনেমা মালাইইত্তা মাঙ্গাই বাণিজ্যিকভাবে সফল হয় বটে, কিন্তু সেই একই বছরে ‘পরিণীতা’ অবলম্বনে তৈরি আরেক তামিল সিনেমা ‘মানামালাই’ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

…………………………………………………………….

শরৎ সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের অনুবাদকদের কাজে সাহিত্যিক মহলে তাঁর কৌলিন্য বৃদ্ধি করলেও, জনসাধারণের মধ্যে তা তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। ভেলুরি শিবারামা শাস্ত্রী বোধহয় এই ফারাকটাই ধরে ফেলেছিলেন শরৎচন্দ্রের সাথে মুখোমুখি আলাপ করে। বুঝেছিলেন শরৎচন্দ্র লেখেন সাধারণ মানুষদের নিয়ে, সাধারণ মানুষের জন্য। প্রাচীন পণ্ডিতি ভাষায় তাঁর উপন্যাস পাঠকের হৃদয়ে ছাপ ফেলবে না। ভেলুরি শিবারামা শাস্ত্রীই প্রথম শরৎকে পরিবেশন করলেন ব্যবহারিকা ভাষা ব্যবহার করে।

…………………………………………………………….

১৯২৫ সালে ‘সরস্বতী গ্রন্থ মণ্ডলী’ নামের এক জনপ্রিয় সিরিজে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের প্রথম হদিশ পাওয়া যায় তেলুগু ভাষায়। সে ভাষার সাহিত্যিক জে. সত্য নারায়ণমূর্তি অনুবাদ করেছিলেন ‘বিরাজ বৌ’। শরৎচন্দ্রের লেখা এই দ্বিতীয় উপন্যাসটি, তেলুগুতে অনূদিত শরৎচন্দ্রের খুব সম্ভবত প্রথম উপন্যাস। বাংলা ভাষায় সাহিত্যের মাননির্ণয়ে, শ্লীলতা-অশ্লীলতার যূপকাষ্ঠে রবীন্দ্রনাথ বনাম শরৎচন্দ্রের যে সসম্মান দূরত্ব ও মান-অভিমান চিরকাল রয়ে গিয়েছে, অদ্ভুতভাবে তেলুগুতে তার অপসৃয়মান ছায়াটুকুও চোখে পড়ে না। জে. সত্য নারায়ণমূর্তি, এস. সুপ্রকাশ রাও প্রমুখ লেখক অরক্ষণীয়া, বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথের মতো উপন্যাস অনুবাদ করেছেন ‘গ্রন্থিকা’ ভাষায়। বাংলায় যেমন সাধু-চলিতের তফাত, তেলুগুতে তেমনই ‘গ্রন্থিকা’ আর ‘ব্যবহারিকা’। প্রাচীন সংস্কৃত ঘেঁষা গুরুগম্ভীর শাস্ত্রীয় তেলুগু লেখ্যভাষা ছিল গ্রন্থিকা, আর আমজনতার ব্যবহারের ভাষা ব্যবহারিকা।

সেসময় অনুবাদের কপিরাইট ইত্যাদির নিয়মকানুন আজকের মতো এত দৃঢ় হয়নি, ফলে সেসব অনুবাদের জন্য শরৎচন্দ্রের মৌখিক বা লিখিত অনুমতি নেওয়া হয়েছিল কি না, তা আজ জানা বেশ দুষ্কর। তবে শরৎ সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের অনুবাদকদের কাজে সাহিত্যিক মহলে তাঁর কৌলিন্য বৃদ্ধি করলেও, জনসাধারণের মধ্যে তা তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। ভেলুরি শিবারামা শাস্ত্রী বোধহয় এই ফারাকটাই ধরে ফেলেছিলেন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে মুখোমুখি আলাপ করে। বুঝেছিলেন শরৎচন্দ্র লেখেন সাধারণ মানুষদের নিয়ে, সাধারণ মানুষের জন্য। প্রাচীন পণ্ডিতি ভাষায় তাঁর উপন্যাস পাঠকের হৃদয়ে ছাপ ফেলবে না। ভেলুরি শিবারামা শাস্ত্রীই প্রথম শরৎকে পরিবেশন করলেন ব্যবহারিকা ভাষা ব্যবহার করে। তিনি আরেক কাণ্ডও করলেন। শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসেই চরিত্রের নাম, স্থানের নাম বেমালুম পাল্টে দিলেন। ফলে দেবানন্দপুর হয়ে গেল গুন্টুর, আর তেলুগু অভিনেতা মহেশবাবুর মতো শরৎচন্দ্র কালক্রমে হয়ে উঠলেন তেলুগু লেখক শরথবাবু।

ভেলুরি শিবারামা শাস্ত্রীর পর যে আরেক শরৎ-অনুবাদকের কাছে তেলুগু পাঠককুল ঋণী, তিনি হলেন এ ভি সুব্বা রাও, ওরফে চক্রপাণি। যেসব প্রৌঢ় বাঙালি এখনও ‘চাঁদমামা’ পত্রিকার প্রথম দিকের সংখ্যাগুলোর স্মৃতি রোমন্থন করেন, তাঁদের এই নাম মনে থাকলেও থাকতে পারে। কখনও সম্পাদক, কখনও সংস্থাপক আবার কখনও বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে পত্রিকার শুরুতেই লেখা থাকত চক্রপাণির নাম। তেলুগু সিনেমার নামী প্রযোজক বি নাগি রেড্ডি এবং এ ভি সুব্বা রাওয়ের যুগ্ম ব্যবস্থাপনায় বের হত ‘চাঁদমামা’। চক্রপাণি বাংলা জানতেন, ফলে সরাসরি লেখা থেকেও কিছু উপন্যাসের অনুবাদ করেছেন তিনি। ভেলুরি শিবারামা শাস্ত্রীর মতোই তিনিও ব্যবহারিকা ভাষা এবং ক্ষেত্রবিশেষে চরিত্রের নাম ও স্থান বদল করেছেন। এই চক্রপাণির বাংলা শেখার গল্পটি বেশ চিত্তাকর্ষক।

…………………………………………………….

আরও পড়ুন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কে নিয়ে লেখা: আত্মীয়-অনাত্মীয়র অবিছিন্ন ছিছিক্কারেও শরৎচন্দ্রর সাহিত্য তিলমাত্র নিষ্ঠুর হয়ে পড়েনি

…………………………………………………….

অপারেশন বা গুরুতর রোগের চিকিৎসার জন্য মধ্যবিত্ত বাঙালি আজকের মতো তখনও ভেলোরেই ছুটত। যাঁরা ভেলোর গেছেন, তাঁরা জানেন, সেখানে বাঙালিদের উপস্থিতি কতখানি। চক্রপাণি ভেলোরের এক হাসপাতালে অসুস্থ হয়ে ভর্তি ছিলেন বেশ কিছুদিন। সে সময়েই এক বাঙালি রুগীর কাছে তিনি বাংলা শিখতে আরম্ভ করেন। শুধু শরৎই নয়, অন্যান্য বহু বাঙালি লেখকের অনুবাদ তেলুগু ভাষায় পৌঁছেছে চক্রপাণির হাত ধরে। প্রযোজক বন্ধু বি নাগি রেড্ডির সঙ্গে চক্রপাণি গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন সিনেমার জগতেও। চিত্রনাট্যকার, প্রোডিউসার এবং পরিচালক হিসেবেও তাঁর পরিচিতি যথেষ্ট। তিনের দশকে উত্তর ও পূর্ব ভারতে প্রমথেশ বড়ুয়ার ‘দেবদাস’-এর তুমূল জনপ্রিয়তার পর, ১৯৫৩ সালে দক্ষিণ ভারতে যে দেবদাস বিপুল সাফল্য পায়, তার নাম ‘দেবদাসু’। তেলুগু এবং তামিলে এ সিনেমার রিলিজ হয়। একটানা ১০০ দিনের বেশি হাউসফুল থাকা এই ফিল্ম, দেবদাসের নামভূমিকার অভিনেতা আক্কিনেনি নাগেশ্বর রাওকে নায়ক হিসেবে তেলুগু সিনেমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এ সিনেমারও চিত্রনাট্য লিখেছিলেন চক্রপাণি।

তেলুগু সিনেমায় শরৎচন্দ্রের প্রভাব আন্দাজ করার আগে বাঙালি পাঠকের জন্য একটু গৌড়চন্দ্রিকা প্রয়োজন। ডাবিং-এর সুবাদে গত দশকেই দূরপাল্লার বাসে কিংবা অলস দুপুরে নাগার্জুন আক্কিনেনি হিন্দি সিনেমার চ্যানেল বেয়ে বাংলার ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছেন। তখনও প্রভাস, আল্লু অর্জুন, মহেশ বাবু, বিজয় দেবেরাকোন্ডা, রামচরণ, রানা দাগ্গুবতী প্রমুখের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েনি। অস্কারের মঞ্চে পৌঁছনোর সুবাদে ‘আর আর আর’-এর নায়ক জুনিয়র এন. টি. আর-কেও আজ যে তেলুগু সিনেমা দেখে না, সেও চেনে। এই এন. টি. আর. জুনিয়রের ঠাকুরদা ছিলেন এন. টি. আর.।

আমাদের বাংলা সিনেমায় যেমন উত্তম-সৌমিত্র, মালায়ালম সিনেমায় মাম্মুথি-মোহনলাল, তেলেগু সিনেমায় তেমনই জুটি এ. এন. আর. এবং এন. টি. আর.। দু’জনের জনপ্রিয়তা এতটাই সমানে সমানে ছিল যে, এ এন. আর.-কে যদি সংবাদপত্রে কখনও অভিনয় দক্ষতা, সূক্ষ্ম বিষয় নির্বাচনের জন্য বাহবা দিত, তো পরের লেখাতেই এন. টি. আর-কে এ. এন. আর-এর বড় দাদা হিসেবে সম্বোধন করে সম্পাদক নিজের মুখরক্ষা করত। এন. টি. আর. তাঁর দীর্ঘ অভিনয়ের কেরিয়ারে বহু রকমের সিনেমায় অভিনয় করলেও, বিশেষত পরিচিতি লাভ করেন পৌরাণিক সিনেমায় তাঁর অভিনয়ের জন্য। উল্টোদিকে এ. এন. আর. সামাজিক এবং শৈল্পিকভাবে উৎকর্ষ সিনেমায় অভিনয়ের জন্য পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৮-তে দু’জনে একই বছরে পদ্মশ্রী পান। সাতের দশকে দু’জনেই যখন হায়দরাবাদে তাঁদের নিজেদের নতুন স্টুডিও খোলেন, উভয় ক্ষেত্রেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন।

এই দুই নায়কের পরিচিতি একটু বিশদে দেওয়ার কারণ অন্ধ্রের রাজনীতির অনেকটা অংশই নিয়ন্ত্রিত হয় সিনেমার দ্বারা। এমনকী, কংগ্রেসকে হারিয়ে এন. টি. আর. যে এত তাড়াতাড়ি, তেলুগু দেশম পার্টি প্রতিষ্ঠার এক বছরের মাথাতেই মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন, তার নেপথ্যেও প্রধান কারণও ছিল সিনেমাই। সমকালীন বেশিরভাগ সংবাদপত্রেও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এন. টি. আরের পৌরাণিক চরিত্রের ‘দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন’ ইমেজকে এই সাফল্যের জন্য কৃতিত্ব দিলেও প্রখ্যাত সিনেমা-বিশেষজ্ঞ মাধব প্রসাদ তা মনে করেন না। কারণ, এন. টি. আরের ২৭৪টি সিনেমার মধ্যে ১৭০টি সামাজিক সিনেমাও আছে, বাকিগুলোও যে সব পৌরাণিক, তা নয়। পৌরাণিক সিনেমাতেও যে তিনি সবসময় রাম সেজেছেন বা ভগবান সেজেছেন তা নয়, অসুর কিংবা রাক্ষসের ভূমিকাতেও অভিনয় করেছেন।

মাধব প্রসাদের মতো আরেক সিনেমাতাত্ত্বিক এস. ভি. শ্রীনিবাসও মনে করেন যে, এন. টি. আর. তেলুগু ভাষাগোষ্ঠীর পরিচিতিকে হাতিয়ার করেছিলেন বেশি। অথচ মজার ব্যাপার, যখন মাদ্রাজে তামিল এবং তেলুগু সিনেমা ছিল একই আস্তাবলের সামগ্রী, তখন থেকেই এন. টি. আরের চেয়ে বরং এ. এন. আর. তেলুগু-ঘরানার নিজস্ব সংজ্ঞা নির্ধারণে ছিলেন অনেক বেশি তৎপর। ক্যামেরার সামনে বেশভূষা, আদব-কায়দা, ছোট্ট ছোট্ট রীতিনীতি, এসবের মাধ্যমে এ. এন. আর. তেলুগু জীবনের খুঁটিনাটি তুলে ধরার চেষ্টা করছিলেন, যা তামিল বা দক্ষিণের অন্যান্য রাজ্যগুলোর থেকে তেলুগু পরিচিতিকে পৃথক করে।

এখানে প্রচ্ছন্নভাবে শরৎচন্দ্র খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন দুই অভিনেতার জীবনে। এন. টি. আর. তাঁর অভিনেতা জীবনের হাতেখড়িটি করেছিলেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ওপর ভিত্তি করে বানানো এক সিনেমা দিয়ে। স্বাধীনতার ঠিক দু’বছরের মাথায় শরৎচন্দ্রের ‘বিপ্রদাস’ অবলম্বনে তৈরি হয় দেশাত্মবোধক সিনেমা ‘মানা দেশম’। সেখানে পুলিশের ভূমিকায় খুব ছোট্ট এক উপস্থিতি ছিল এন. টি. আর-এর। অপরদিকে ১৯৫৩-তে বেরনো সুপারহিট ‘দেবদাসু’র কথা তো আগেই বলা হয়েছে। বিমল রায় স্বয়ং নাকি ‘দেবদাসু’ দেখে বলেছিলেন তেলুগু দেবদাস তাঁর নিজের হিন্দি দেবদাসের চেয়ে বেশি ভালো হয়েছিল। এরপরেও ১৯৭৪-এ অন্য আরেকটা তেলুগু দেবদাস হয়েছিল বটে, কিন্তু সেটা জনমানসে সাড়া ফেলতে পারেনি।

এ. এন. আর. যখন ‘দেবদাস’-এ অভিনয় করছেন, তার কিছুদিন আগেই ১৯৫১ সালে যৌথভাবে অন্নপূর্ণা পিকচার্স নামে প্রযোজক সংস্থার গোড়াপত্তন করেছেন, যা থেকেই পরবর্তীকালে তিনি অন্নপূর্ণা স্টুডিও তৈরি করেন। এই অন্নপূর্ণা পিকচার্স থেকেই ১৯৫৭-তে শরৎচন্দ্রের ‘নিষ্কৃতি’ উপন্যাস অবলম্বনে বানানো সিনেমা ‘তোড়ি কোড়ালু’ রিলিজ করে। সে বছর এটি শ্রেষ্ঠ তেলুগু সিনেমার শিরোপা অর্জন করে। ১৯৬১-তে ‘দত্তা’ অবলম্বনে বের হয় অসফল ছবি ‘বাগদানম’। একই বছরে শরৎচন্দ্রের ‘বড়দিদি’ অবলম্বনে তৈরি হয় আরও এক বাণিজ্যিকভাবে অসফল তেলুগু ছবি ‘বাতাসারি’। এই সব ছবিতেই নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন এ. এন. আর.।

বাণিজ্যিকভাবে সফল হোক বা বিফল– এইসব ছবিগুলোর মাধ্যমে এ. এন. আর. তাঁর তেলুগুয়ানার নিজস্ব সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছিলেন। শরৎচন্দ্র ক্রমশ হয়ে উঠছিলেন অন্ধ্রের ঘরের লোক। এর রেশ রয়ে যায় বেশ কিছু বছর পরেও। এখনও তাই যখন আটবার নন্দী অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী অভিনেতা সত্যম বাবু দীক্ষিতকে দেখি, তাঁর আসল নাম পাল্টে পেশাদারি নাম নিয়েছেন শরথবাবু, জনপ্রিয় তেলুগু অভিনেতা মহেশবাবুর সিনেমায় গল্প-চুরির অভিযোগে কোর্টে কেস দায়ের করেছেন আরেক তেলুগু-সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র, অন্ধ্রের নামজাদা সংস্থা শরৎচন্দ্র আইআইটি অ্যাকাডেমি, শরৎচন্দ্র আই.এ.এস অ্যাকাডেমি থেকে প্রতিবছর পাশ করে বেরচ্ছে অজস্র ছেলেমেয়ে, তখন অলক্ষ্যে মুচকি হাসেন আমাদের কথাসাহিত্যিক। আজও অন্ধ্রের বহু সাধারণ মানুষ জানেন না, শরথবাবু আসলে তেলুগু লেখক নন, তিনি বাঙালি।

ঋণ স্বীকার: এ রঘুরামরাজু, টি সতীশ

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved