গাছ উমা সিদ্ধান্তের বড় প্রিয়। বাড়ির সর্বত্রই নানা গাছের সম্ভার। সেই সব গাছের তলায় তলায় আশেপাশে রাখা বিভিন্ন আকারের ভাস্কর্য। গাছ, যা মাতৃকল্প, আশ্রয় দেয়– সেই ভঙ্গি ফুটে ওঠে ভাস্কর্যে। আর ফুল-ফল-শাখার আদলে তাদের শরীরে জাগে আলোর পানে প্রাণের চলার ছন্দ। যেমন একটি অর্ধ-বৃত্তাকার স্কাল্পচার, মায়ের কোলের মতো। আবার কোনও কোনও ভাস্কর্যের শরীর তৈরি পাতার আদলে। পাতার নারী– কোমল, নরম, সুন্দর; আবার পাতার স্নায়ুরেখার মতো বহুলাংশে ব্রাত্য অথচ ঋজু তার অক্ষ। কোমল, স্নিগ্ধ চোখের চাহনি, পায়ের ভাঁজ অথবা হাতের ডৌল– এই লাবণ্য, চোখে পড়ে তাঁর প্রতিটি ভাস্কর্যে।

ছোট মেয়েটা আটা-ময়দা মাখার সময় খানিকটা চেয়ে নিয়ে পুতুল বানাতে ভালোবাসে। অনেকটা মেলায় বিক্রি হওয়া মাটির টেপা পুতুলের মতো। সিঁড়ির চাতালে পুতুলের সংসার সাজাতে সাজাতে, সিঁড়ির জানলা ধরে গল্প করে ফুলে ভরা মাধবীলতার সঙ্গে। এইভাবে রোজ তৈরি হয় ছোট-বড় হরেক পুতুল। ছোট মেয়ে বড় হয়। বড় হতে হতে শিখে নেয় ছবি আঁকা, বাটিকের কাজ, চামড়ার কাজ, আরও কত কী! কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগে মূর্তি বানাতে। না, দেবদেবীর মূর্তি নয়, চারপাশে দেখা মানুষ-পশুপাখির ছোট ছোট অবয়বিক রূপায়ণ। একটা সময়ের পর তাই সে আবেদন করে সরকারি আর্ট স্কুলে। ভর্তি হবে, পড়বে তার পছন্দের বিষয় নিয়ে– ভাস্কর্য।

সেই বিভাগে এ-পর্যন্ত আর কোনও ছাত্রী ভর্তি হয়নি! কলেজের অধ্যক্ষ, বিখ্যাত ছাপাইশিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এককথায় নাকচ করে দেন সেই আবেদন। ছেলেরাই পাথর কাটতে কাটতে, মাটি মাখতে মাখতে ক্লান্ত হয়ে যায়। আর এই মেয়ে কিনা ভাবছে ভাস্কর্য করতে পারবে! চূড়ান্ত পরিশ্রমের কাজ। আর সেই সময়ে, যখন আর্ট স্কুলে মেয়েদের ভিড় কারুকলা শিক্ষার বিভাগগুলোতে, বড়জোর চিত্রাঙ্কন বিভাগে– যখন সমকালীন শিল্পীদের মধ্যে পুরুষ ভাস্করদের সংখ্যাই নগণ্য, সেখানে মেয়েটা তার সিদ্ধান্তে অটল! গ্রামের মেয়েরা যদি মাথায় একাধিক জলভর্তি কলসি নিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামে হেঁটে যেতে পারে– তাহলে সে পারবে না কেন! এই যুক্তির কাছে, অন্য দুই অধ্যাপক রথীন মৈত্র ও গোপাল ঘোষের অনুরোধে মাথা নোয়ালেন অধ্যক্ষ। যদিও একথা জানিয়ে দিলেন– যে কোনও সময় সে ফিরে আসতে পারে ভারতীয় শৈলী বিভাগের ছাত্রী হয়ে।

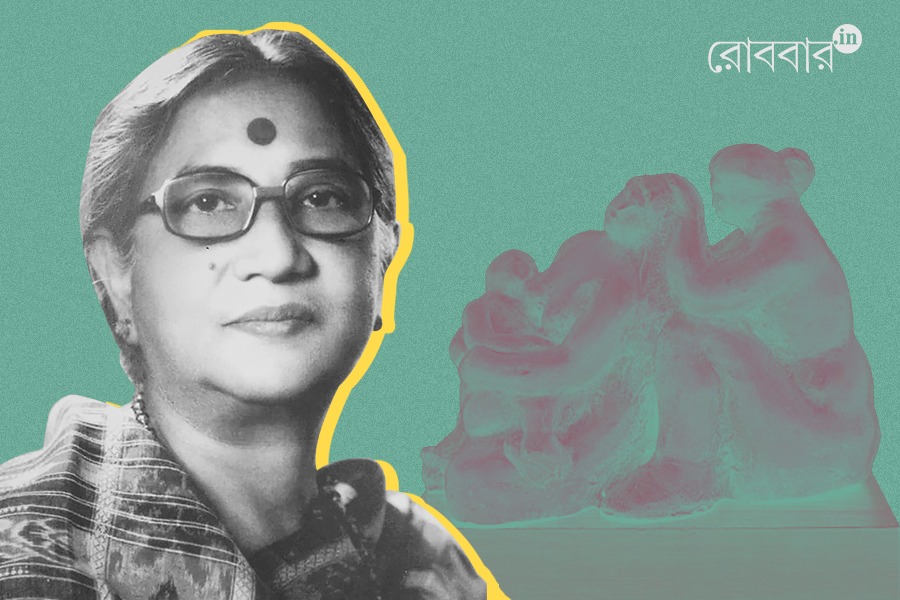

আর্ট স্কুলের ভাস্কর্য বিভাগের সেই প্রথম ছাত্রীটি ভাস্কর উমা সিদ্ধান্ত। আট থেকে আশি– সমস্ত পরিচিত মানুষের কাছেই তিনি ‘উমাদি’। সে-বছরেই ভাস্কর্য বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন বিখ্যাত ভাস্কর প্রদোষ দাশগুপ্ত। তাঁর কাছেই উমাদির নাড়া বাঁধা। কঠোর অনুশীলনে আয়ত্ত করা মডেলিং আর স্কাল্পচারের নানা কর্মকৌশল। ক্রমে আর্ট কলেজের কাজ শেষ করে কর্মজগতে। কিন্তু কাজে ছেদ পড়েনি। নিত্যনতুন ভাস্কর্যে সেজে উঠতে থাকল তাঁর স্টুডিও। সেই কাজের পরিমাণ খানিকটা অনুমান করা যায় হিন্দুস্তান রোডে তাঁর সুসজ্জিত বাড়িতে গেলে। বাড়ির প্রতিটি তাকে, আনাচে-কানাচে সাজানো ছোট-বড়-মাঝারি ভাস্কর্য। নানা শৈলীতে গড়া, মাধ্যমও বিচিত্র। এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, শিল্পীর মন যেমন বদলায় তেমনই বদলায় তার শিল্পভাষা। তাঁর বিভিন্ন পর্যায়ের কাজ, বিশেষত ছয় থেকে নয়ের দশকের ভাস্কর্যের মধ্যে এই শৈলীগত বিবর্তন লক্ষ করা যায় অনায়াসে। বছর দশেক আগে পর্যন্ত যিনি টেরাকোটার কাজ করেছেন, ছোটখাটো ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য করেছেন মনের খুশিতে– এই দীর্ঘ সময়ের চর্চায় তাঁর কাজের সংখ্যা যে বিপুল হবে সেটাই তো স্বাভাবিক! স্বাভাবিক যেমন, আবার কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস্যও বটে। কারণ শুধু ভাস্কর্য নয়, ছবি এঁকেছেন, স্কেচ করেছেন, ছোটখাটো টেরাকোটার গয়না বানিয়েছেন, বানিয়েছেন ধাতব অলংকার!

উমাদির কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে গেল আমেরিকান লেখিকা অ্যানে মরো লিন্ডবার্গের একটি বইয়ের কথা। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত ‘গিফ্ট অফ দা সি’ বইতে লিন্ডবার্গ লিখছেন– “Woman’s normal occupations in general run counter to her creative life. (The problem) is more basically how to remain whole in the midst of the distraction of life, how to remain balanced.” উমাদি কিন্তু খুঁজে পেয়েছিলেন এই ভারসাম্য! সংসার, সন্তান, সামাজিক দায়বদ্ধতা, কলেজের ছাত্রছাত্রীদের দায়িত্ব সব সুশৃঙ্খলভাবে সামলেও নিরলসভাবে বিভোর থেকেছেন নিজের শিল্পকর্মে। একদিন বলছিলেন কথায় কথায়– সময় ভাগ করে নিলে অনেক কাজই করা যায়। তাঁর জীবন এ-কথার জ্বলন্ত প্রমাণ।

উমাদির বিশাল বিশাল স্কাল্পচার, যেগুলোর বেশিরভাগই ব্রোঞ্জে ঢালাই করা, সেগুলো দেখে বিস্ময় জাগে, মুগ্ধতা জাগে। ভাস্কর্য এমনিতেই বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিশ্রম দাবি করে। মাটির কাজেও সেই দাবি নিরন্তর। তারপর ঢালাই এবং কিছুটা হলেও সেই সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা। অতঃপর প্রয়োজনে পাতিনা লাগানো। কিন্তু তাঁর সমস্ত কাজের মধ্যে চেষ্টা বা আয়াসের কোনও লক্ষণ নেই। এবং সেটাই বোধহয় উমাদির কাজের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈভব।

ছয়ের দশকে করা উমাদির কাজগুলো মূলত প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের অনুসারী। এই কাজগুলোতে– ভারতের পুরাতন শিল্প-সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় পরিচয়ের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মানসিকতারও স্বাক্ষর পাওয়া যায়। তাঁর অন্যান্য কাজে খানিক পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও ভারতীয় শিল্পের প্রত্যক্ষ ছাপ রয়েছে। কিন্তু ছয়ের শেষদিক থেকে ক্রমশ বদলে গেছে তাঁর কাজ। সাতের দশক থেকে উমাদির কাজের মধ্যে এক ধরনের আংশিক বিমূর্ত প্রকাশ লক্ষ্যণীয়। ফর্মকে ভেঙে নয়, ফর্মের অন্তর্নিহিত সত্তাকে এক শরীরী বিভঙ্গে প্রকাশ করাই যেন ক্রমশ তাঁর ভাস্কর্যের আঙ্গিক-পরিচিতি হয়ে উঠেছে। যেন রূপকে অতিক্রম না-করে রূপের আত্মছন্দকে রূপান্তরিত করা। নানা সাক্ষাৎকারে উমাদি ভারতীয় শিল্পের মর্মানুসন্ধানের প্রসঙ্গ এনেছেন, বলেছেন শিল্পের আন্তর-ছন্দের কথা। সেই ছন্দ, যা নাকি পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টির মধ্যে অঙ্গীভূত; সেই ছন্দ, যা একই তালে বেঁধে ফেলে রূপ আর অরূপকে; সৃষ্টি হয় এক নতুন প্রতিরূপ।

উমাদির ভাস্কর্যের মধ্যে এই ছন্দের চলন, উৎসরণ খুব স্বাভাবিকভাবে ধরা দেয়। প্রতিটি ভাস্কর্য যেন কেন্দ্রস্থিত এক ছন্দের বাঁধনে বেঁধে মুক্তি দিয়েছে অবয়বী রূপকে। রচনা করেছে এক অব্যক্ত মাধুর্য। কোনও কোনও ভাস্কর্য আবার ধূপের ধোঁয়া বা সাগরের ঢেউয়ের মতো এক স্পন্দিত মূর্ছনায় মন্থর গতি সংগ্রহ করে প্রাণময় হয়ে উঠেছে। উমাদির কাজকে দু’ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। বিভিন্ন সময়ে করা ভাস্কর্যগুলোর মধ্যে শৈলী কিংবা মাধ্যমের বিস্তার থাকলেও, চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যে এই দুই বিভাজনের মধ্যেই সেগুলো তাদের নিজস্বতা নিয়ে বর্তমান। আকার-মাত্রিকতা তাঁর কাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কখনও সেগুলো স্তূপ বা বিন্যাসী; তাদের বিস্তার অন্তর্মুখী কিংবা কেন্দ্রাভিমুখী। আর কখনও সজ্জাগতভাবে উদ্ভিদের মতো দীর্ঘায়িত, যেন আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া মুক্ত ছন্দের প্রতিমা।

তাঁর ছাত্রীবেলাতেই প্রদোষ দাশগুপ্ত তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন– প্রকৃতিকে শিক্ষার্থীর মতো নতজানু আবেগে চিনে নিতে। যে প্রকৃতি রং-রূপের আধার, রূপভেদের আবাদভূমি। সেই শিক্ষা আত্মস্থ করে, ধাতুর শরীরে প্রকৃতির নৈঃশব্দ্যের ছন্দটি অনায়াসে ফুটিয়ে তুলেছিলেন উমাদি। তাঁর বিশালাকায় ষাঁড়টির মধ্যে যে জ্যা-মুক্ত গতির সন্ধান, তা ব্যক্ত হয়েছে মা আর শিশু খেলায় ভরা সারাবেলার রূপায়ণেও। যথার্থ শিল্প-দৃষ্টি, যা রূপের মধ্যে খুঁজে পায় অন্য এক রূপ; আর প্রতিরূপায়িত করে অন্যতর এক শৈল্পিক রূপে। যেখানে মানুষের গড়নের ভাব এবং বিভঙ্গে অনায়াসে অনূদিত হয়ে যায় ফুলদানিতে সাজানো ফুলের গুচ্ছ। তৈরি হয়ে যায় চারটি মেয়ের মুখোমুখি বসে ফিসফিসিয়ে গল্প করার প্রতিকৃতি।

মুগ্ধ করে তাঁর খুঁটিনাটি লক্ষ করার ক্ষমতা। ভাস্কর্যে যেমন চরিত্রের শারীরিক ভাবব্যঞ্জনা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনই ছায়া পড়ে মনের। যদিও সেই ছায়া আংশিক। ডোকরা শৈলীর আদলে করা ভাস্কর্যখানার কথা মনে পড়ে। কেবল শরীরী ব্যঞ্জনায় চরিত্রটির নির্মল আনন্দের প্রকাশ। আবার এই দীর্ঘায়িত ভাস্কর্যের অপরভাগে মনে করা যায় সেই চেনা দৃশ্যের কথা। ফুটপাতবাসী মা ও মেয়ে। মা, মেয়ের মাথার উকুন বেছে দিচ্ছেন, আর মেয়ের কোলে স্তন্যপানরত শিশু। পরিচিত দৃশ্য, সাধারণত এমন দৃশ্যের থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখেন ভদ্রসমাজ। কিন্তু এমন শিল্পরূপ থেকে চোখ ফেরানো দুঃসাধ্য। মায়ের দিকে চেয়ে আছে মেয়ে। ঘাড় সামান্য কাৎ করা। গল্প করছে। এক দৃশ্যে তিন প্রজন্মকে বুনছেন উমাদি। তাঁদের স্নেহের কেন্দ্রটি স্পষ্ট ফুটে উঠছে। আলাদা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিছুই দেখানো হয়নি। কিছুটা আলাদা অথচ একই নামের আরেকটি ভাস্কর্য, ‘পরমা’– খানিক তফাত, শরীরের সামান্য ব্যঞ্জনায় পৃথক দু’টি শিল্পকর্ম। একটি মুখের ক্ষেত্রে গলার অংশটি সামান্য লম্বা, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল। সেই মুহূর্তে সে যেন নিজের কোন অব্যক্ত আনন্দে বিভোর, পূর্ণতায় উজ্জ্বল– ‘পরমা’। আবার অন্য ভাস্কর্যটিতে সে নবীনা, নিজের অন্তঃস্থলের সন্ধান পেয়েছে এক গভীর আনন্দের– তাই সে ‘পরমা’।

পরমাউমাদি স্নেহশীলা, দৃঢ় মনের মানুষ। গাছ তাঁর বড় প্রিয়। বাড়ির সর্বত্রই নানা গাছের সম্ভার। সেই সব গাছের তলায় তলায় আশপাশে রাখা বিভিন্ন আকারের ভাস্কর্য। গাছ, যা মাতৃকল্প, আশ্রয় দেয়– সেই ভঙ্গি ফুটে ওঠে ভাস্কর্যে। আর ফুল-ফল-শাখার আদলে তাদের শরীরে জাগে আলোর পানে প্রাণের চলার ছন্দ। যেমন একটি অর্ধ-বৃত্তাকার স্কাল্পচার, মায়ের কোলের মতো। আবার কোনও কোনও ভাস্কর্যের শরীর তৈরি পাতার আদলে। পাতার নারী– কোমল, নরম, সুন্দর; আবার পাতার স্নায়ুরেখার মতো বহুলাংশে ব্রাত্য অথচ ঋজু তার অক্ষ। কোমল, স্নিগ্ধ চোখের চাহনি, পায়ের ভাঁজ অথবা হাতের ডৌল– এই লাবণ্য, চোখে পড়ে তাঁর প্রতিটি ভাস্কর্যে। নানাভাবে মেয়েদের অন্তর্সত্তাকে দেখিয়েছেন। সারা জীবন ধরে যা নির্মাণ করেছেন তার মধ্যে মা ও শিশুর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। যদিও প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র। এবং প্রত্যেকটি একক। মাতৃত্বে যে নারীর পূর্ণতা একথা বিশ্বাস করেন তিনি। কিন্তু মায়ের সঙ্গে শিশুর আত্যন্তিক সম্পর্কের যে কোনও বিকল্প হয় না— সেই গহন কথনের প্রকাশ তাঁর ভাস্কর্য।

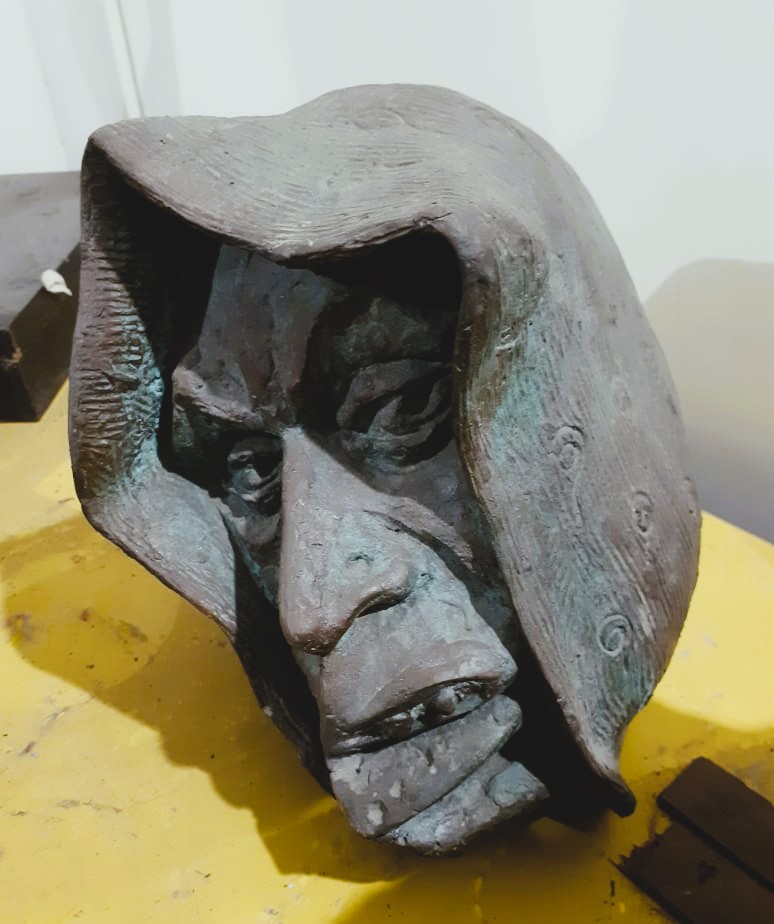

উমাদির তাৎক্ষণিক ও প্রতীকি ভাস্কর্যগুলোর কথা উল্লেখ করতেই হয়। তাঁর স্টুডিও, উনি একবার ঠাট্টা করে বলেছিলেন, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। সেখানে নিয়ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে। ঢালাই করতে গিয়ে উপচে পড়েছে গলা ধাতু, ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধেছে নানা আকারে। তার সঙ্গে কখনও ঠোঁট কখনও নাক কখনও-বা ডানা জুড়ে, একটু আকারের অদলবদল ঘটিয়ে তৈরি হয়েছে মানুষ, পশু-পাখি বা কোনও কাল্পনিক জন্তুর আদল। মোমবাতির গায়ে আটকে থাকা গরম মোম নিয়ে খেলার মতো। বিশেষত দু’টি ভাস্কর্যের কথা স্মরণীয়। একটি পুরুষের মুখ। গোলাকৃতি। সামান্য একটু ঢং বদল ঘটিয়ে– ঠোঁটের বিকৃতিতে, মুখের অভিব্যক্তিতে তার ভেতরের চেহারাটা বের করে আনা। অন্যটি এক মহিলা। উমাদি একবার বলেছিলেন, হঠাৎ কখনও, কোনও আকস্মিক বিপন্নতায় মানুষের ক্রোধ, অভিমান, হতাশা-সমেত ভেতরের চেহারাটা বেরিয়ে আসে। মানুষের ভেতরের পশু-রূপ ব্যক্ত হয়। এই ভাস্কর্যগুলো সেই অভিব্যক্তিকেই ধরার চেষ্টা করেছে। যেমন এক ভদ্রমহিলার কথা বলার মোটিফ শুনে ওঁর মনে হয়েছিল খ্যাঁকশিয়ালির কথা। সেই উচ্চারণ, নির্মাণে বদলে গেছে মাথার ওপর ঢাকা স্কার্ফে, বদলে গেছে মুখের খল অভিব্যক্তিতে। মানুষের মুখে ফুটে উঠেছে গৃধিনীর অনুষঙ্গ।

মূর্তি গড়তে গিয়ে হাতে অপারেশন হয়েছে প্রায় ছ’বার। একবার পায়ের অপারেশনের জন্য প্রায় এক বছর হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু মলিন হয়নি তার শিল্পীসত্তা। ছবি এঁকেছেন, লিখেছেন, গয়নায় নকশা করেছেন। আর তারপর যখন লাঠি ধরতে হয়েছে চলাফেরার জন্য, তখন অপূর্ব নকশায় সাজিয়েছেন সেই লাঠির মাথা। মিতভাষ, আদ্যন্ত শিল্পী উমাদির রুচিবোধ, পরিমিতিবোধ ছড়িয়ে রয়েছে কপালে চন্দনের তৃপ্তি থেকে হাতের লাঠিটি অবধি। সৃষ্টির প্রেরণা, উৎসাহ থেকে সাধারণ মানুষের জন্য ছবিতে লেখার অক্ষর নির্মাণ; সুপুরি গাছের ছালের ছবি আঁকা থেকে কবিতার ছন্দে নিজেকে মেলে ধরার উচ্ছ্বাস– সবটুকুই সেই নান্দনিক পরিমিতির ছোঁয়ায় অলংকার হয়ে উঠেছে।

চিত্র-ঋণ: উমা সিদ্ধান্তের পরিবার

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved