বিজ্ঞানী সূর্যেন্দুবিকাশের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি মাইক্রোচিপ তৈরিতে বিশেষভাবে কাজে লাগে। খুলে যায় পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার নতুন দিগন্ত। গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখিও তিনি চালিয়ে গিয়েছেন সমানতালে। ‘কণাত্বরণ’ আর ‘ভরের বর্ণালী’ বই-দুটি নিজের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা বিষয়ে লেখা। ‘মহাবিশ্বের কথা’, ‘পদার্থ বিকিরণ রহস্য’, ‘সৃষ্টির পথ’, ‘মেঘনাদ সাহা জীবন ও সাধনা’, ‘প্রগতি পরিবেশ পরিণাম’ বইগুলি মূলত নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পরিবেশ নিয়ে লেখা। ছোটদের জন্য লিখেছেন ‘পরমাণু থেকে বোমা ও বিদ্যুৎ’। ‘সৃষ্টির পথ’ পুস্তকের জন্য ১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন।

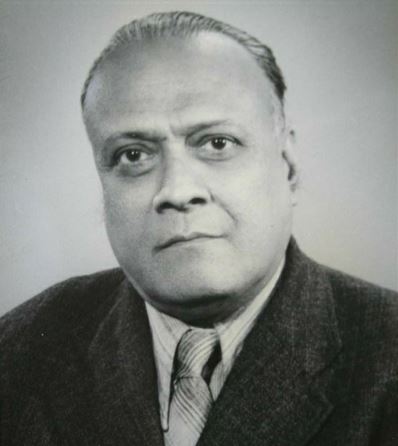

১৯৪৮। দেশ তখন সদ্য স্বাধীন। মেদিনীপুরের সাউটিয়া গ্রাম থেকে কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার স্বপ্ন নিয়ে ইন্টারভিউ দিতে এসেছে এক যুবক। সঙ্গী তার ভাই। ডাক্তারিতে তখন পরীক্ষা নেওয়া হত না। কলকাতা মেডিকেল কলেজে ইন্টারভিউ দিয়ে দু’ভাই হাজির বসু বিজ্ঞান মন্দিরে। ওরফে বোস ইনস্টিটিউটে। সেখানে আছেন বিখ্যাত বাঙালি পতঙ্গ বিশারদ ও উদ্ভিদবিদ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য। বিজ্ঞানীর হুকুম ছিল কলকাতায় এলে একবার যেন দেখা করে যায়। সে-কারণেই দুই ভাইয়ের আগমন বোস ইনস্টিটিউটে।

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যর কাছে যেতেই জিজ্ঞাসা করলেন– ‘তুমি সূর্যেন্দু?’

– ‘আজ্ঞে, হ্যাঁ!’

– ‘তোমার পরিচয় জানতে চাই। তুমি কী কর?’

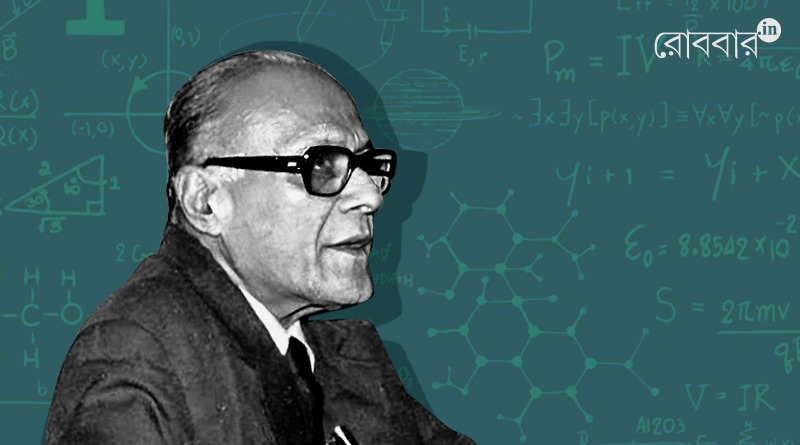

চোখে-মুখে বিস্ময় ফুটে ওঠে সূর্যেন্দুর। নিজের কথা সে গড়গড়িয়ে বলতে শুরু করে। সব শুনে গোপালচন্দ্র বললেন– ‘চলো, তোমাকে স্যরের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিই।’ সূর্যেন্দু ঘাবড়ে যায়। জিজ্ঞেস করে– ‘স্যর! কোন স্যর? আমি তো কাউকে চিনি না।’ ভরসা দিয়ে গোপালচন্দ্র বলেন, ‘প্রফেসর সত্যেন বোসের নাম শুনেছ?’ সত্যেন বোস! নামটা শুনে নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারে না সূর্যেন্দু। বিখ্যাত বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্গে সাক্ষাৎ! দিবাস্বপ্ন নয় তো! পরক্ষণেই ভয় গ্রাস করে। বিজ্ঞানী কেন ডেকেছেন তাকে? কীসের দরকার?

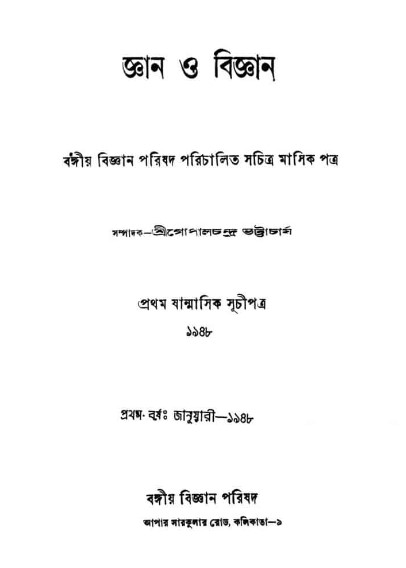

সদ্য স্বাধীন হওয়া ভারতে বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রসারের প্রয়োজন অনুভব করলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৪৮-এ কলকাতায় ‘বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ’ গঠিত হয়। এই পরিষদের মুখপত্র হিসাবে বাংলা ভাষার বিজ্ঞান পত্রিকা ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ প্রকাশিত হয়। খবরের কাগজে এমন সংবাদ পড়ে খুব আপ্লুত হয়েছিল সূর্যেন্দু। সেও মনে মনে এমন একটা পত্রিকার সন্ধান করছিল যেখানে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের প্ৰবন্ধ লিখতে পারবে। একটি প্রবন্ধ লিখেও ফেলল সে। তার প্রবন্ধ ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে প্রথম ছাপার অক্ষরে ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকায় বের হয়। উৎসাহিত হয়ে পরপর আরও তিন-চারটে প্ৰবন্ধ লিখল সূর্যেন্দু। সঙ্গে চাইনিজ কালিতে ডায়াগ্রামও এঁকে দিত। ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকায় পরপর প্রকাশিত হল তার প্রবন্ধগুলো।

উদ্ভিদবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সঙ্গে সূর্যেন্দু পৌঁছে গেল প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ল্যাবরেটরিতে। অধ্যাপক বসু সহাস্যে বললেন– ‘ফিজিক্সই তোর লাইন, ডাক্তারি পড়ে কী করবি?’ কিংকর্তব্যবিমূঢ় সূর্যেন্দুবিকাশ। ‘দ্যাখ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তোর প্রবন্ধগুলো সব পড়েছি। আর যাই হোক, ডাক্তারি তোর মিশন নয়। ফিজিক্সই তোর একমাত্র পথ। মাস্টার্সে ফিজিক্স নিয়ে ভর্তি হয়ে যা’– পথ বাতলে দেন অধ্যাপক বোস।

সূর্যেন্দুদের জমিদারির হাল তখন পড়তির দিকে। বাবা-ঠাকুরদা অনেক দিন হল গত হয়েছেন। আর্থিক সংকট তীব্র। বাড়ির বড় ছেলে সে। একান্নবর্তী পরিবারের হাল ধরতে চিকিৎসক হওয়া ব্যতীত দ্বিতীয় উপায় নেই। মা-ভাইরা সেটাই চায়। কী উত্তর দেবে সে– খানিক ইতস্তত করে সূর্যেন্দু।

‘দ্যাখ, ডাক্তারি পড়ে চিকিৎসক হলে চটজলদি অঢেল পয়সাকড়ি উপার্জন করবি। সত্যি কথা। কিন্তু মন ভরবে কি?’– বোঝান সত্যেন বোস।

‘প্রফেসর বোস যখন বলছেন, সেটাই তোমার মেনে চলা উচিত। না বুঝে-সুঝে উনি কোনও ছাত্রকে এমন পরামর্শ দেন না’– সমর্থনের সুর শোনা যায় গোপালচন্দ্রের গলাতেও।

ভাববার সময় চেয়ে বাড়ি ফিরে আসে দু’ভাই– সূ্র্যেন্দুবিকাশ আর নির্মলেন্দুবিকাশ। জমিদারির ভগ্ন দশার হাল ধরতে রাজি হয় অনুজ নির্মলেন্দু। মত বদলে ফেলে সূর্যেন্দু। সে এম.এস.সি পড়বে, মনস্থির করে ফেলে। পরের দিন গোপালচন্দ্রকে খুলে বলেও সে-কথা। তারপর একটা দরখাস্তের ফর্ম পূরণ করে সে দেখা করল অধ্যাপক বসুর সঙ্গে। বলল– ‘ফিজিক্সই পড়তে চাই।’

অধ্যাপক বসু ফর্মটা ছাত্রের হাত থেকে নিয়ে বাঁ-দিকে কোণায় বড় বড় অক্ষরে লিখে দিলেন ‘Admit’; তার নিচে সই করলেন ‘শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু’। কাউন্টারে ভর্তির ফর্ম দেখে বিস্মিত অ্যাকাউন্ট্যান্ট। কারণ ভর্তির বিজ্ঞপ্তি কবেই শেষ হয়ে গেছে। এমন সময় ভর্তির আর্জি নিয়ে উপস্থিত সূর্যেন্দু। ফর্মে ‘শ্রী বসু’র দস্তখত দেখে বিনা বাক্য-ব্যয়ে ভর্তি করে নিলেন তিনি। সূর্যেন্দু জিজ্ঞেস করে– ‘কত টাকা?’ “যার ফর্মে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সিগনেচার থাকে, তার ফি’জ লাগে না”– অ্যাকাউন্ট্যান্ট ভদ্রলোক হাসিমুখে প্রত্যুত্তর দেন।

প্রেসিডেন্সি ও রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ দুটোতেই এম.এস.সি পড়ানো হত। দু’জায়গা থেকে ভর্তি হওয়ার জন্য চিঠি এল সূর্যেন্দুবিকাশের কাছে। সূর্যেন্দু বেছে নিলেন সায়েন্স কলেজকে। সেখানে তখন পদার্থবিদ্যার দুই দিকপাল পণ্ডিত– সত্যেন্দ্রনাথ বসু এবং মেঘনাদ সাহা পড়াচ্ছেন। এম.এস.সি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখিও চলছে। সূর্যেন্দুর থাকার জায়গা তখন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় হোস্টেল, বিনা ভাড়ায়।

মোহনপুর সেরেস্তার জমিদার ছিলেন চৌধুরী উদয়নারায়ণ করমহাপাত্র। উদার প্রকৃতির মানুষ। তাঁর সুযোগ্য পুত্র কিশোরীরঞ্জন করমহাপাত্র অবিভক্ত মোহনপুরের প্রথম গ্র্যাজুয়েট। সেটা ১৯২০ সাল। কলকাতার রিপন কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে গ্রামে ফিরলেন যুবক কিশোরীরঞ্জন। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের পদ দিতে চায়। পিতার ইচ্ছানুসারে মুক্তমনা কিশোরীরঞ্জন প্রত্যাখ্যান করলেন সেই চাকরি। তার বদলে সাউটিয়ায় নিজেদের জমিদারি এস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত হয়ে জমিদারির দেখভাল করতে থাকেন। জমিদার কিশোরীরঞ্জন করমহাপাত্র এবং তাঁর স্ত্রী হিরণ্ময়ী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র।

১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন। গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা শেষ করে সূর্যেন্দুবিকাশ এলেন শহরে। সায়েন্স কলেজে চলছে ফিজিক্সে মাস্টার ডিগ্রি। একদিন কলেজের জেনারেল ল্যাবে একটি প্র্যাকটিক্যালে মগ্ন সূর্যেন্দু। প্যান্ট-কোট পরিহিত একজন ভদ্রলোক ছাত্রটির কাঁধে হাত দিয়ে ছাত্রের প্র্যাকটিক্যাল করা দেখছেন। কিছুক্ষণ পর্যবেক্ষণের পর চলে যাওয়ার আগে ছাত্রটিকে বললেন– ‘তুমি একবার আমার অফিসে দেখা করবে, এক্ষুনি।’ সূর্যেন্দু অবাক। কে ভদ্রলোক? কেন তাকে দেখা করতে বললেন? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ল্যাব-অ্যাটেন্ডেন্টের দিকে তাকাতেই একগুচ্ছ প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় সেও– ‘কি? এক্সপেরিমেন্টে ভুল করেছ? খামোখা স্যরকে ডাকতে গেলে কেন? আমাকে বললেই তো পারতে! এখন বোঝো ঠ্যালা! উনি কে জানো?’

নেতিবাচক মাথা নাড়ে সূর্যেন্দু। ল্যাব-অ্যাটেন্ডেন্ট বলে চলে– “উনি প্রফেসর মেঘনাদ সাহা। ভুল করলে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেন। উনি বলেন এম.এস.সি দু’বছরে সম্পূর্ণ হয় না, চার বছর দরকার।” একরাশ চিন্তা নিয়ে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার কাছে হাজির হতেই অবশ্য তিনি নির্দেশ দিলেন– ‘কাল থেকে তুমি আমার ল্যাবে প্র্যাকটিক্যাল করবে।’ ড. মেঘনাদ সাহা তখন মডার্ন ফিজিক্স ও নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে স্পেশাল ক্লাস নিতেন।

১৯৫২ সালের মার্চে সাহা ইনস্টিটিউটে প্রফেসর মেঘনাদ সাহার অধীনে সাইক্লোট্রোন গ্রুপে গবেষণার কাজে যোগ দিলেন সূর্যেন্দুবিকাশ। সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কোনও বেতন নেই। আসলে রটে গিয়েছিল বড়লোকের ছেলে সূর্যেন্দুর অর্থের প্রয়োজন নেই। অথচ টিউশন পড়িয়ে কোনও রকমে কলকাতার খরচ উঠত তাঁর। ওই বছর সেপ্টেম্বরে বোস ইনস্টিটিউটে একটি বিজ্ঞাপন বের হল। অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের ট্রেসার টেকনিক প্রকল্পে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট চেয়ে। তার ডিরেক্টর তখন ড. দেবেন্দ্রমোহন বসু। কাউকে না জানিয়ে আবেদন করে বসলেন তাতে। যারপরনাই ক্ষিপ্ত মেঘনাদ সাহা। শেষে মেঘনাদ সাহার হস্তক্ষেপে মাসিক ১৫০ টাকা স্থায়ী রিসার্চ ফেলোশিপের ব্যবস্থা হল। থেকে গেলেন সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার সায়েন্সে। অপরদিকে প্রফেসর ডি.এম. বসু রাগে অগ্নিশর্মা। তিনি হুইপ জারি করলেন– কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ছাত্রকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে পি.এইচ.ডি করতে দেবেন না। যদিও অনেক পরে সূর্যেন্দু সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের হয়ে সায়েন্স অ্যান্ড কালচারালের চিফ এডিটর হিসাবে প্রফেসর বসুর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন।

সাহা ইনস্টিটিউটে সাইক্লোট্রোন গ্রুপে আংশিক সময়ের জন্য তাঁর কাজ নির্দিষ্ট ছিল। বাড়তি কাজ যুক্ত হল, নিজের পিএইচডি-র জন্য একটি মাস-স্পেকট্রোমিটার তৈরি করা। ১৯৫৫ সালে ছোট একটি মাস-স্পেকট্রোমিটার তৈরি করলেন। তা দিয়ে হালকা মৌলের আইসোটোপ পৃথক করা যাচ্ছিল। ভারতে তখন এই বিষয়ে কেউ গবেষণা শুরু করেনি। এ-সময় প্রফেসর সাহার উৎসাহে তিনি ‘প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ’ বৃত্তির জন্য থিসিস জমা দিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শর্ত অনুসারে একটি বড় আকারের ওই যন্ত্র তৈরির প্রকল্পও জমা দিলেন। রেডিও ফিজিক্সের প্রফেসর শিশির মিত্র ছিলেন থিসিসের পরীক্ষক। মৌলিক উদ্ভাবনের জন্য সূর্যেন্দুবিকাশ জিতে নেন বৃত্তি।

থিসিসের প্রকল্পটি সফল করতে বড় সাইজের মাস-স্পেকট্রোমিটার যন্ত্র বানাতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন প্রায় দু’টন ওজনের একটি ডিজাইনার চুম্বক। এত ভারী চুম্বককে ভারটিয়া ইলেকট্রিক স্টিল থেকে ঢালাই আর গার্ডেনরিচ ওয়ার্কশপে মেশিনিং করতে হয়, যা যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য। যন্ত্র আনা-নেওয়াও বিশাল ঝক্কির ব্যাপার! গার্ডেনরিচ থেকে ক্রেনে আনাতে হয়। এরসঙ্গে যন্ত্রের অন্যান্য অনুষঙ্গ– আয়রন সোর্স, ডিটেক্টর, হাইভোল্টেজ পাওয়ার-সাপ্লাই ইত্যাদি তৈরি করতে হয়। শেষমেশ সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে ওই মাস-স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রটি সফল ভাবে কাজ সম্পন্ন করেছে। প্রকল্পটির সফল রূপায়ণের জন্য তিনি ‘মোয়াট স্বর্ণপদক’ পান। পরবর্তী কালে সাইক্লোট্রোনের সাহায্যে নিউক্লিয়ার বিশ্লেষণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ পৃথকীকরণ করতে মাস-স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়। বৈজ্ঞানিকের রচিত ‘ভরের বর্ণালী’ পুস্তকে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত আছে। এই মাস-স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রের সৌজন্যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন সূর্যেন্দুবিকাশ। ১৯৬০ সালে বিখ্যাত অধ্যাপক এইচ.ই. ডাকওয়ার্থ তাঁকে কানাডায় আমন্ত্রণ জানান। ১৯৬২-তে ফ্রান্সের ওরস শহরে আইসোটোপ সেপারেটরের ওপর একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স বসে। ফ্রান্সে ORSAY গবেষণাগারের ড: রেনে বার্নাস সেখানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ফ্রান্সে পৌঁছলে অনেক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচয় হয়। আমস্টারডামের ইনস্টিটিউট অফ অ্যাটমিক অ্যান্ড মলিক্যুলার ফিজিক্সের ডিরেক্টর কিস্তিমেকার, নেলসন, এহ্বাল্ড প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে তথ্যের আদানপ্রদান ঘটে সূর্যেন্দুবিকাশের। সম্মেলনের সূত্রে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বেশ কিছু ল্যাবরেটরিতেও গিয়েছেন তিনি। গবেষণায় গতি আনতে বার্নেসের সহায়তায় সে দেশ থেকে বড় আইসোটোপ সেপারেটর কেনার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ১৯৭০ সালে বসানো হয় সে-যন্ত্র।

………………………………………………………………………………….

আরও পড়ুন দীপংকর গৌতম-এর লেখা: সন-তারিখ নয়, মননশীলতার ইতিহাস লিখেছেন গোলাম মুরশিদ

………………………………………………………………………………….

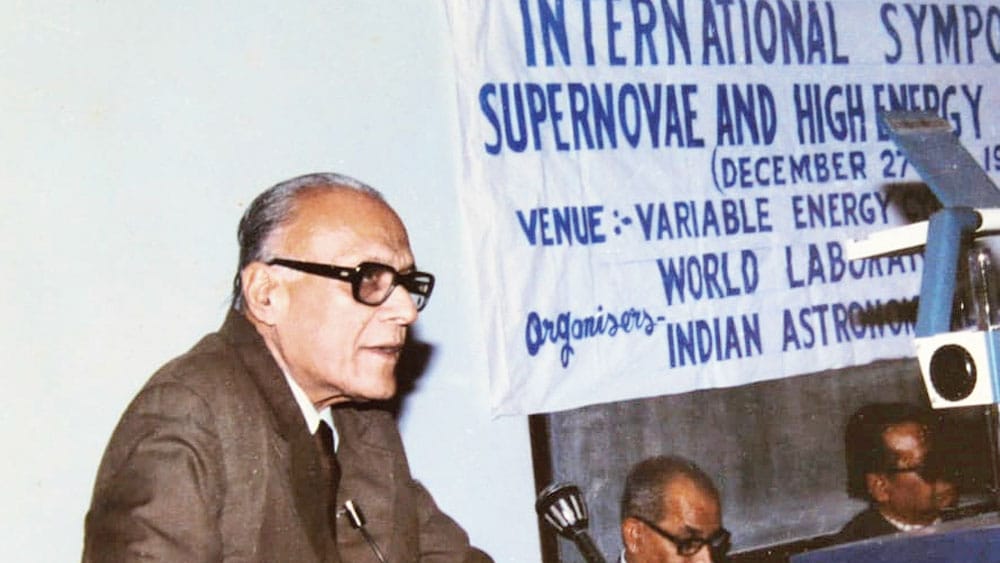

বিজ্ঞানী সূর্যেন্দুবিকাশের আবিষ্কৃত প্রযুক্তি মাইক্রোচিপ তৈরিতে বিশেষভাবে কাজে লাগে। খুলে যায় পদার্থবিজ্ঞান গবেষণার নতুন দিগন্ত। গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞান বিষয়ক লেখালেখিও তিনি চালিয়ে গিয়েছেন সমানতালে। ‘কণাত্বরণ’ আর ‘ভরের বর্ণালী’ বই-দুটি নিজের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা বিষয়ে লেখা। ‘মহাবিশ্বের কথা’, ‘পদার্থ বিকিরণ রহস্য’, ‘সৃষ্টির পথ’, ‘মেঘনাদ সাহা জীবন ও সাধনা’, ‘প্রগতি পরিবেশ পরিণাম’ বইগুলি মূলত নিউক্লিয়ার বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পরিবেশ নিয়ে লেখা। ছোটদের জন্য লিখেছেন ‘পরমাণু থেকে বোমা ও বিদ্যুৎ’। ‘সৃষ্টির পথ’ পুস্তকের জন্য ১৯৯৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছিলেন। তাছাড়াও বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে আজীবন যুক্ত ছিলেন। ১৯৮১ ও ১৯৮২-তে পরপর দু’বার এই পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৫ সালে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় ‘নরসিংহ দাস পুরস্কার’ প্রদান করে।

১৯৮৪ সালে ষাট বছর বয়সে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সাহা ইনস্টিটিউট ফিউশন গবেষণার জন্য জাপান থেকে একটি টোকোম্যাক যন্ত্র ক্রয় করে। যন্ত্রটি বসাতে বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রয়োজন। সেজন্য বাড়তি দু’বছর উষ্ণ প্লাজমা প্রকল্পে কর্মরত ছিলেন তিনি। যন্ত্রটি বসানোর পর ১৯৮৬ সালে অবসর গ্রহণ করেন। সাউটিয়ায় বিজ্ঞানীর উদ্যোগে ১৯৮২ সালে গ্রামীণ বিজ্ঞান মেলা শুরু হয়। মেলায় মডেল, যন্ত্রপাতি, আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী হত। ছয় সজ্জার সাউটিয়া হাসপাতাল, সাউটিয়া হাইস্কুল গড়ে তুলতে তাঁর অবদান ভোলার নয়।

মোহনপুর ব্লক থেকে কংগ্রেসের ব্লক প্রেসিডেন্টের জন্য বৈজ্ঞানিককে একবার নমিনেশন দেওয়া হয়েছিল। তবে রাজনীতি নয়, বিজ্ঞানের মহাবিশ্ব ছিল তাঁর সহজ বিচরণ ক্ষেত্র। তবে নিরলসভাবে যে বিজ্ঞান সেবা তিনি করে গিয়েছেন, তাঁর এই একশ বছর পেরোনো কালে কি আমরা সেই বিজ্ঞানসাধক সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্রকে মনে করতে পারি?

…………………………………………………………..

ফলো করুন আমাদের ফেসবুক পেজ: রোববার.ইন

…………………………………………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved