সরকারি আর্ট কলেজে তখন পরিষ্কার বদল হচ্ছে পরিবেশ। বাইরের অসহিষ্ণুতা কলেজে, এমনকী, হরেনবাবুর এচিং ক্লাসের অ্যাসিডের বোতল কোন ছাত্রের জামার মধ্যে! এছাড়া খেলাধুলো। ভ্রমণ। মুক্তমঞ্চে নৃত্য, নাটক। নিত্য বাঁদরামি। সাতের দশকের এসব শহুরে ছবি হরেনবাবুর বিষয় হয়নি। পারিপার্শ্বিক যদি ছবিতে আসে, তা ছিল না তাৎক্ষণিক পারিপার্শ্বিক। ফেলে আসা আত্মস্থ পরিবেশ থেকে অজস্র ফোটো মেমোরি যেন ভেসে আসছে পটে।

কাঠ খোদাইয়ের বিখ্যাত ভারতীয় শিল্পী হরেন দাসের সঙ্গে পরিচিত হলাম ১৯৭২ সালে, কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজে। আমাদের তখন কলেজে সেকেন্ড ইয়ার। প্রথম দু’বছর শিল্পের নানা শাখার সব বিষয়ে একটু একটু করে শিখতে হত। গ্রাফিক আর্ট বা ছাপাই ছবির ক্লাসে শিক্ষক হিসেবে পেলাম হরেনবাবুকে। সে এক নতুন অভিজ্ঞতা! ক্লাসরুম তো নয়, রীতিমতো স্টুডিও যাকে বলে বা ছাপাই ছবির নানা সরঞ্জাম সমেত বিশাল কর্মশালা যেন। গ্রামের ছেলে আমি, এসব কাণ্ডকারখানা দেখা তো দূরের কথা, এ বিষয়ে কোনও কিছু কারও মুখে শুনিওনি কোনও দিন। ক্লাসে শহরের বন্ধুরা কেমন সবকিছু জানে দেখলাম। এমনকী, তারা আর্ট গ্যালারিতে ছাপাই ছবির প্রদর্শনীও দেখেছে!

আমার অবশ্য ছাপাখানা দেখার সুযোগ হয়েছে স্কুলজীবনে। দেখেছিলাম লোহার টাইপগুলোর মাথায় নানা সাইজের উল্টো অক্ষর। কম্পোজ করা টাইপগুলো দেখে অনেকটা পড়তে পেরে একদিন ভীষণ মজা পেয়েছিলাম। তারপর থেকে ছোটবেলায় উল্টো করে বেশ লিখতে পারতাম। এমনকী, উল্টো হাতের লেখায় বন্ধুদের সঙ্গে গোপন চিঠির চল শুরু হয়। যে সরাসরি পড়তে পারত না সে আয়নায় দেখে পড়েনি তো! এছাড়া হোলির সময় আলু কেটে তাতে ব্লেড দিয়ে ‘দোল’, ‘গাধা’ বা ‘চোর’ ইত্যাদি উল্টো করে লিখে সেগুলো রাবার স্ট্যাম্পের মতো হাতের কালি মাখিয়ে বন্ধুদের জামার পিঠে ছাপ মারতাম। তখন কে জানত সেদিনের সেই আলুর স্ট্যাম্পের উপরিতলের উঁচু-নিচু আর উল্টোছবি পরবর্তীকালে এক ভারী শব্দের মুখোমুখি দাঁড় করাবে, যার নাম– এন্গ্রেভিং।

হরেনবাবুর গ্রাফিক ডিপার্টমেন্ট। এচিং, লিথোগ্রাফ, উডকাট, লিনোকাট। ছাপাই ছবির নানা মাধ্যম। ছাপাখানার পুরনো অভিজ্ঞতা আর ধারণা এখানে কাজ করবে না। এচিং– মানে ধাতব পাতের প্লেটে একটি প্রিন্ট মেকিং প্রক্রিয়া, যেখানে কালি ধরে রাখার জন্য অ্যাসিড ব্যবহার করে রেখা কিংবা কিছু অংশ খোদাই করা হয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্লেটের উপরিতলের উঁচু অংশ নয়, খোদিত নিচুতলের ধরে রাখা কালির ছাপ নেওয়া হয় এই ছাপাই পদ্ধতিতে। অন্যদিকে লিথোগ্রাফিতে আবার প্রিন্টিং প্লেটটি একটি স্পর্শকাতর পাথর। এমন সংবেদনশীল যে, পাথরের গায়ে আঙুলের স্পর্শও সহ্য হত না। ঘামের দাগও ধরে ফেলত সে পাথর। সাবধান করে দিতেন মাস্টারমশাই। আমার মাধ্যম ছিল লিথোগ্রাফি। অদ্ভুতভাবে তার ছাপের স্তর আর না-ছাপের স্তর– দুটোই একই তলে। পাথরের ওপর একরকম তৈলাক্ত খড়ি বা কালিতে ছবি তৈরি করা হয়। পরে ছবি মুছে ফেললে তার তৈলাক্ত ছোপ ধরে থাকে পাথর। ছাপ নেওয়ার সময় পাথরের প্লেটের উপরিতল জলে ভিজিয়ে কালির রোলার চালালে, জলে নয়, তৈলাক্ত অংশ কালি ধরে নেয়। পরে তা থেকে উপযোগী কাগজে ছাপ নেওয়া হয়। উডকাট, লিনোকাটের বেলায় কাঠ বা লিনোলিয়ামের ওপর নেগেটিভ ইমেজ কাটা বা খোদাই করা। ছাপের জন্য প্রয়োজনীয় অংশ থাকবে উপরিতলে।

নানা সরঞ্জাম, নানা পদ্ধতি, নানা মেজাজ নিয়ে আমাদের কলেজের গ্রাফিক ডিপার্টমেন্ট সবসময় সরগরম এবং হরেনবাবুর জগৎ। লিনোকাটার কিংবা বুলিতে হাত কাটছে কারও মাঝেমধ্যেই। মজুত আছে ডেটল, আয়োডিন। অ্যাসিডে গা পুড়ছে, হাত-পা পুড়ছে। জল সেখানে বিপত্তারণ। দেখার মতো পরিবেশ প্রিন্ট নেওয়ার সময়ে। বিশেষ করে এচিং এবং লিথোর ক্ষেত্রে। অনেকজনের সহযোগিতায় একটা দল তৈরি করে ঠিক অপারেশন থিয়েটারের মতো কাজ। চটজলদি তৎপরতা, দৌড়াদৌড়ি, আওয়াজ– সব মিলে একটা উত্তেজনা! উডকাট আর লিনোকাট, একার কাজ, তাই আওয়াজের প্রশ্ন নেই তেমন। মাস্টারমশাইয়ের পরামর্শ ক্ষণে ক্ষণে। কখনও একটি পায়রার পালক দিয়ে অ্যাসিডে ডুবন্ত এচিং প্লেটের গা থেকে জমে ওঠা বুদবুদ সরাতে ব্যস্ত, আবার লিথোগ্রাফিতে ছাপ নেওয়ার সময় নির্ভেজাল সহকারীর ভূমিকায়। হরেনবাবু সবার মাঝে সর্বক্ষণ এক ধুতি পরা মিউজিক কন্ডাকটর যেন কিংবা ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্তা।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

হোলির সময় আলু কেটে তাতে ব্লেড দিয়ে ‘দোল’, ‘গাধা’ বা ‘চোর’ ইত্যাদি উল্টো করে লিখে সেগুলো রাবার স্ট্যাম্পের মতো হাতের কালি মাখিয়ে বন্ধুদের জামার পিঠে ছাপ মারতাম। তখন কে জানত সেদিনের সেই আলুর স্ট্যাম্পের উপরিতলের উঁচু-নিচু আর উল্টোছবি পরবর্তীকালে এক ভারী শব্দের মুখোমুখি দাঁড় করাবে, যার নাম– এন্গ্রেভিং।

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

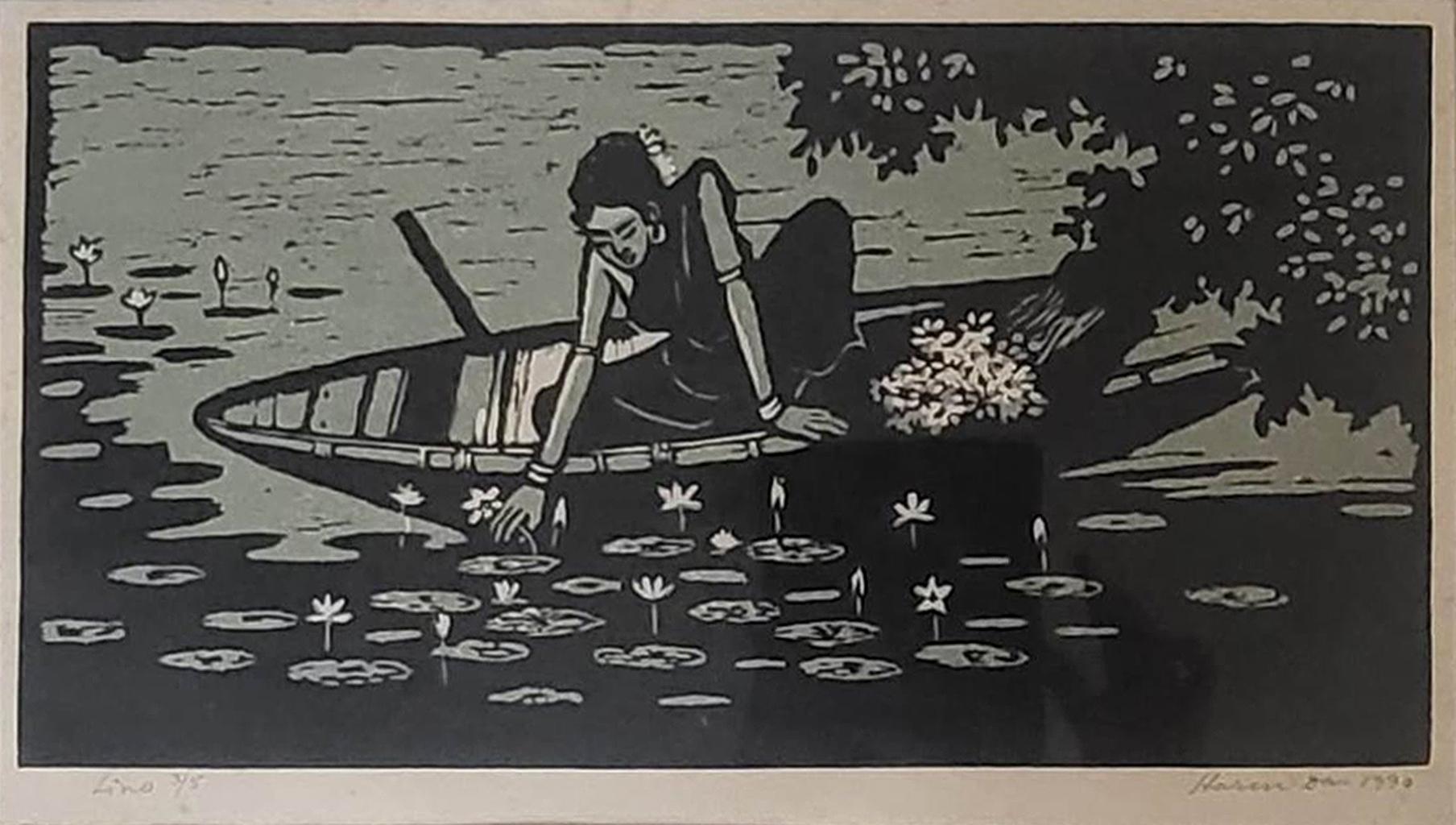

নেগেটিভ ইমেজ, মানে আয়নার মতো উল্টো ইমেজ নিয়ে খেলা ছিল হরেনবাবুর নিজস্বতা এবং অবদান।নিজের মাধ্যম, মূলত কাঠখোদাই। ওঁর কাঠ কাটা এবং কাঠের খোদাই ছিল সবচেয়ে পরিচিত কাজ। হাতের শৈল্পিক ক্ষমতা এবং অতি সাবধানী লাইন। ভুল হলে শোধরানো যায় না! কারিগরি দক্ষতা এবং ছাপাই ছবিতে নেগেটিভ ইমেজের সৃজনশীল ব্যবহার তাঁকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়েছে শিল্পরসিক মহলে। মানসিক দিক থেকে একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন হরেন দাস। তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের কাছে একজন সাধারণ নাগরিক এবং সত্যিকারের শিক্ষক হতে পছন্দ করতেন। তাঁর শিল্পের লক্ষ্য ছিল নিতান্তই সহজ। নিজের অভিজ্ঞতায় যা তাঁকে সবচেয়ে বেশি স্পর্শ করেছে তাকেই পুনর্নির্মাণ করতে ছেয়েছেন সর্বদা।

সাতের দশক। মনে পড়ছে সে সময়ের কলকাতার নাগরিক জীবন। গ্রাম-মফসসল-শহর, সবরকম পরিবেশ আর সে সময়ের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের ভিতর থেকে আসা ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে দিনযাপন। মেয়েরা শাড়ি ছেড়ে ডেনিম। ছেলেরা বেলবটম। কলেজপাড়ায় স্থানীয় ছেলেদের আমাদের কলেজের মেয়েদের পিছু নেওয়া বা অভব্য ভাষার ব্যবহার, অকারণে রেষারেষি। ডাকাবুকো ছেলেরাও আমাদের কলেজে কম ছিল না। পাড়ার ছেলেদের শিক্ষা দিতে একবার কয়েকজনকে ঘাড় ধরে কলেজের গেটের মধ্যে ঢুকিয়েছিল আমাদের ছেলেরা। সরকারি আর্ট কলেজে তখন পরিষ্কার বদল হচ্ছে পরিবেশ। বাইরের অসহিষ্ণুতা কলেজে, এমনকী, হরেনবাবুর এচিং ক্লাসের অ্যাসিডের বোতল কোনও ছাত্রের জামার মধ্যে! এছাড়া খেলাধুলো। ভ্রমণ। মুক্তমঞ্চে নৃত্য, নাটক। নিত্য বাঁদরামি। সাতের দশকের এসব শহুরে ছবি হরেনবাবুর বিষয় হয়নি। পারিপার্শ্বিক যদি ছবিতে আসে, তা ছিল না তাৎক্ষণিক পারিপার্শ্বিক। ফেলে আসা আত্মস্থ পরিবেশ থেকে অজস্র ফোটো মেমোরি যেন ভেসে আসছে পটে। যা তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের চেনা ।

আমার জন্ম, শৈশব, কৈশোর যেহেতু গ্রাম্য পরিবেশে, তাই মনে হত সব কিছুই যেন মাস্টারমশাই এঁকে রেখেছেন আমার বোধের জন্য। অথবা আমারই পরিবেশ পরিজন, ঘর-সংসার, জীবনযাপন– সব ওঁর দারুণ চেনা। অদ্ভুতভাবে আমার বাবার চেহারা অনেকখানি হরেনবাবুর মতো। গায়ের রং-ময়লা, নির্মেদ শরীরে শান্ত কর্মঠচিহ্ন পরিষ্কার। স্বল্পবাক, গড় বাঙালির চেয়ে একটু উচ্চতায় লম্বা। ধুতি-পাঞ্জাবি পরে সাইকেল চালিয়ে কাজকর্ম। নীরব ব্যস্ততার প্রতিমূর্তি দু’জনেই। শিক্ষকের মধ্যে অভিভাবক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে যেমন, তেমন বাবা এমনকী, মাকেও পাওয়া যাচ্ছে হরেনবাবুর চিত্রকলার কুশীলব হিসেবে। ওঁর গ্রাম্য মহিলাদের ছবিতে যেমন সংসারে সব কাজ গায়ে-গতরে খেটে সামলাতে দেখি তেমনই ছিলেন আমার মা। হরেনবাবু বলতেন– নারীর চরিত্র দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম তাদের রূপে নয়, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে দক্ষ অবদানকারী হিসেবে। তারাই গ্রামীণ অর্থনীতির ভারসাম্য বজায় রাখার দায়িত্বে। শুধু ঘরোয়া সংসারের কাজ আর সন্তানের দেখাশোনাই করে না, বরং মাছ ধরা, কৃষিকাজ, ফসলের তদারকি, আঙিনায় বেড়া দেওয়া, নিজেরাই ঘরের ছাউনি এমনকী, মেরামতের কাজ এবং গৃহপালিত পশুদের যত্ন নেওয়ার মতো কাজে সাহায্য করার জন্য পুরুষদের সঙ্গে সমান অংশীদার। গ্রাম্যজীবনে আর পাঁচটা অল্প রোজগারের পরিবারের মতো সংসারে মায়ের অবদান অনেকটা। সহজসরল জীবন যাপনের ছবি সর্বত্র একই। আমার দেখা নিত্য দৃশ্য।

আম-জাম-কাঁঠালের বন। সারি সারি খেজুর, তাল, নারিকেল। গাছে গাছে বেল, টোপাকুল, শিয়াকুল, বৈঁচি, আমড়া, চালতা, তেঁতুল। নীল আকাশে সাদা বকের সারি। পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনা। পথের ধারে ধুতরো, আকন্দ, ঢোলকলমি, বাবলা, পলাশ, শিমুল। আর ছিল– জল। ঘরের কাছেই ছোট্ট স্থির জলের নদী আমাদের। স্রোতহীন নদীর জল চকচকে আয়নার মত। ফুলে ফুলে কলমি, কচুরিপানা। কাশ ঝোপ, ঝাড়, শোলার জঙ্গল। তারই ফাঁকে কুঁজবক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, পাতিহাঁস। নদীর ওপরে কখনও বিশাল ছায়া, হিজল-বটের। ঘাটে ঘাটে ছোটো ছোটো কালো নৌকো বাঁধা গাছের শেকড়ে। মাঝে মাঝে রাজহাঁসের দল। এসব দৃশ্য আমার একার নয়, কোনও এক সময়ের নিম্ন-মধ্যবিত্ত সব পরিবারের একই গ্রামীণ গল্প, একই ছবি। দুঃখের কোনও ছোঁয়া ছিল না। ছিল প্রকৃতির সঙ্গে থেকে জীবনযাপনের অনাবিল আনন্দ। এ যেমন আমি বুঝতে পারতাম, তেমনই বোধ করি, অনুভব করতেন মাস্টারমশাই হরেনবাবু। তাই ওঁর হাতের স্পর্শে, সূক্ষ্ম রেখার ব্যবহারে ছবি নয়, রেখা যেন বয়ে বেড়াত কোন এক কালের হাওয়া। কাঠের ওপর যন্ত্রের আঁচড় বোধহয় টেরও পায়নি কাষ্ঠখণ্ড।

আসলে উনি অতীত সামাজিক পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক আর ফেলে আসা নিজের চেনা জগতের স্মৃতিচারণা করতেন। আঁকতেন না ছবি, রচনা করতেন, কবির মতো। অক্ষর সাজিয়ে, শব্দ, বাক্য, অলংকার দিয়ে ছবি লিখতেন। কাঠ কাটার যা কিছু ধাতব যন্ত্রপাতি, তা ছিল আসলে ওঁর তুলি-কলম। আকাশে উনি লিখতেন বিভিন্ন ঋতুর স্তর মেঘ, স্তূপ মেঘ, সাদা মেঘের ভেলা। তালগাছের সারি। ধানের শীষে কিংবা ঘাসের পাতায় আলো ধরতেন। ঝিলের জলে ঢেউ লিখতেন, সূক্ষ্ম রেখায় লিখতেন হালকা হাওয়ায় জলের মাথায় তিরতিরে তরঙ্গের চেহারা আর স্থির জলের ওপর ডিঙি নৌকো চলে গিয়ে শান্ততা ভাঙা জলের জমিতে আঁকতেন বাঁকারেখার আলপনা।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved