জেন গুডঅল– প্রাণীজগতের নীরব ভাষ্যকার, শিম্পাঞ্জিদের অন্তর্লোকের অন্বেষক। শুধু একটি নোটবুক, দূরবিন এবং বন্যপ্রাণীর প্রতি আকর্ষণ নিয়ে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন এক অজানা জগতে। সারা বিশ্বকে জানালেন মানবজাতির নিকটতম জীবিত আত্মীয়দের কথা, মানুষ আর না-মানুষদের মধ্যে সম্পর্কের জানলা খুলে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর গবেষণা প্রাণীবিজ্ঞানে নতুন দিশা দেখাল। তাঁর দেখানো পথেই নারীরা খুঁজে পেয়েছিল বিজ্ঞানজগতের এক নতুন সম্ভাবনা।

জেন গুডঅল নামটি বললেই আমাদের চোখের সামনে যে ছবিটি ভেসে ওঠে তা একজন স্বর্ণকেশী তরুণীর, যিনি আলগোছে বসে সামনের দিকে একটি হাত আলতো বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর বাড়িয়ে দেওয়া হাত ছোঁয়ার জন্য অপরপ্রান্ত থেকে একটি আবেগি হাত বাড়িয়ে দিয়েছে এক শিশু-শিম্পাঞ্জি, মুখে তার কৌতূহল। তবে সব কিছু ছাপিয়ে তার চোখের দুটো তারায় ফুটে উঠেছে সেই তরুণীর প্রতি অগাধ বিশ্বাস। এই বিখ্যাত আলোকচিত্র আমাদের মনে করিয়ে দেয় মানুষ এবং না-মানুষের মধ্যে ভালোবাসার কথা, তাদের সহাবস্থানের কথা।

জেন গুডঅল– ব্রিটিশ প্রাইমেটোলজিস্ট, নৃবিজ্ঞানী এবং বিশ্বব্যাপী খ্যাতিসম্পন্ন প্রাণী সংরক্ষণবাদী। জেনের প্রধান পরিচিতি ‘শিম্পাঞ্জি-বান্ধব’ হিসেবে। তাঁর জন্ম ১৯৩৪ সালের ৩ এপ্রিল, লন্ডনের হ্যাম্পস্টেডে। কিশোরীবেলাতেই মা-বাবার সঙ্গে তিনি চলে আসেন ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলের বোর্নমাউথে। বড় হয়ে ওঠা সেখানেই। তবে জেনের সঙ্গে শিম্পাঞ্জির সখ্যতার ইতিহাস আরও অনেক অনেক পুরোনো। মাত্র ২ বছর বয়সে তাঁর বাবার কাছ থেকে একটি স্টাফড খেলনা গোরিলা উপহার পেয়েছিলেন তিনি। খেলার সাথী হল তাঁর। নাম দিলেন জুবিলি। কিন্তু কে জানত, সেই খেলনাটির জীবিত আত্মীয়দের সঙ্গেই তিনি পরে কাটিয়ে দেবেন সারাটা জীবন। কীভাবে জেন হয়ে উঠলেন শিম্পাঞ্জিদের বন্ধু সেই কথা জানতে আমাদের ফিরে যেতে হবে গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে।

মানুষের পূর্বপুরুষের সন্ধানে আধুনিক গবেষণার সূত্রপাত হয়েছিল চার্লস ডারউইনের দ্বিতীয় বই ‘The Descent of Man’ থেকে। ডারউইনের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল জীবজগতে প্রাণীদের আচার-আচরণ বিবর্তনের সুতোয় বাঁধা। তাঁর মনে হয়েছিল গোরিলা, শিম্পাঞ্জি আমাদের বিবর্তনতুতো নিকটাত্মীয়। এই বক্তব্যকে বিকৃত করে ভিক্টোরিয়ান সমাজে ঝড় তুলেছিল ধর্মান্ধ সমাজগুরুর দল।

তবুও ডারউইন অবিচল ছিলেন তাঁর অবস্থানে। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় অর্ধশতাব্দী পর থেকে সেই গবেষণার পথে হাঁটতে হাঁটতে আফ্রিকার পাথুরে মাটি খুঁড়ে একের-পর-এক মানুষের পূর্বপুরুষের জীবাশ্ম খুঁজে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসের অজানা ধাপগুলিকে বোঝার চেষ্টা করছিলেন লুই লিকি, মেরি লিকি, রেমণ্ড ডার্ট, ডোনাল্ড জোহানসনের মতো জীবাশ্ম অন্বেষণকারী মানববিদ।

লুই লিকির মনে হত, বিলুপ্ত পূর্বপুরুষের জীবাশ্মের ওপর শুধু ভরসা করে থাকলে হবে না। গোরিলা, শিম্পাঞ্জি ও ওরাং ওটানদের প্রাকৃতিক জীবনযাত্রা ও আচার-আচরণ ভালোভাবে জানতে পারলে আমাদের পূর্বপুরুষদের ব্যবহারিক চরিত্র অনুমান করা অনেকটা সহজ হবে। লুই লিকি খুঁজছিলেন এমন একজনকে যে শিম্পাঞ্জিদের প্রাকৃতিক আবাসস্থল ট্রপিকাল আফ্রিকার গহন অরণ্যে তাদের কাছাকাছি থেকে একটানা পর্যবেক্ষণ করবে তাদের জীবনাচারণ। ছয়ের দশকে এরকম দুঃসাহসী মানুষ খুঁজে পাওয়াও ছিল দুষ্কর।

কিন্তু সে বছর হঠাৎ-ই একদিন নাইরোবি শহরে কেনিয়ার ‘ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়াম’-এ লুই লিকি-র অফিসে দেখা করতে এলেন একজন ২০-২১ বছর বয়সি সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটি একা ইংল্যান্ড থেকে বন্ধুর আমন্ত্রণে তাঁদের এখানকার ফার্মে বেড়াতে এসেছেন। এখন আফ্রিকা এত ভাল লেগেছে যে, ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে মন চাইছে না। মেয়েটি জীবজন্তু খুব ভালবাসেন, বিশেষত শিম্পাজি। নাম জেন গুডঅল। লুই তৎক্ষণাৎ তাঁকে নিজের সেক্রেটারি করে নিলেন। জেন কয়েক মাস ওলডুভাই ক্যাম্পে থেকে তাঁর টিমের সঙ্গে কাজ করলেন। এর ফলে মানববিদ্যার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল, ক্যাম্পের কঠিন জীবনে অভ্যস্ত হলেন তিনি। জেন গুডঅল আফ্রিকাতেই থেকে গেলেন। নৃবিজ্ঞানের গবেষণায় এক নতুন যুগের সূচনা হল।

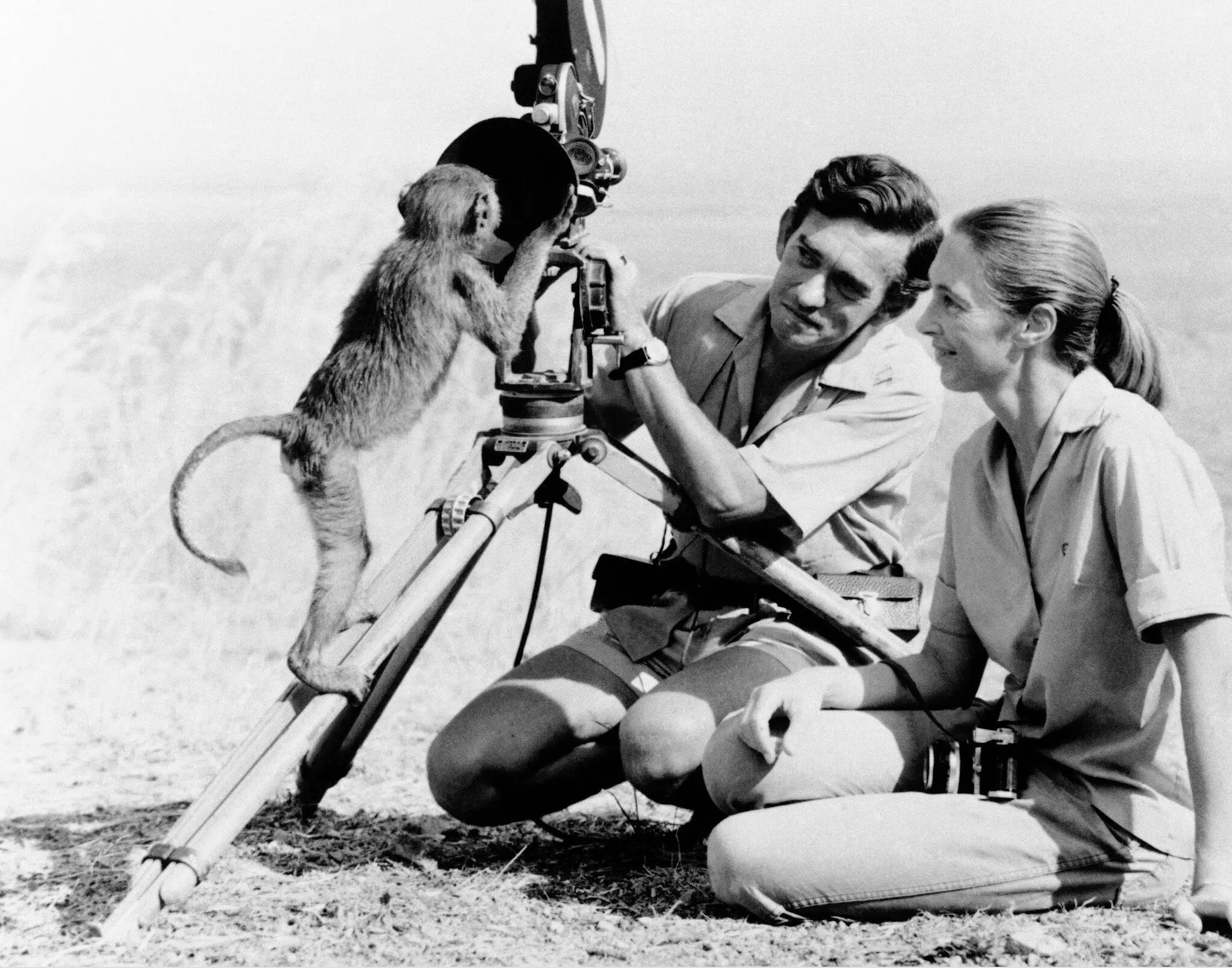

এর আগে চিড়িয়াখানায় বন্দি শিম্পাঞ্জিদের আচার-আচরণ নিয়ে গবেষণা হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃতিক পরিবেশে মুক্ত বিচরণকারী শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে কাজ করার গুরুত্ব কেউ অনুধাবন করেননি, অবশ্য সেই সাহসও কারও ছিল না। ব্যতিক্রম লুই লিকি। তিনি নিজের পরিকল্পনামতো জেনকে পাঠালেন কেনিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে তানজানিয়ায়, মানুষের ঘন জনবসতি থেকে দূরে লেক তাঙ্গানিয়াকার পাড়ে ঘন ট্রপিকাল জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ি জায়গা গোম্বে-তে। ছ মাস জঙ্গলে থেকে কাজ করার জন্য সব কিছু ব্যবস্থা হল, কিন্তু বেঁকে বসল স্থানীয় প্রশাসন। একজন অল্পবয়সি মেয়েকে শুধু দু’-তিনজন স্থানীয় কর্মচারীর ভরসায় ওই গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দিতে রাজি নয় তারা। জেনের জংলি জীবনের সঙ্গী হলেন তাঁর মা। ১৯৬০-এর ১৪ জুলাই তানজানিয়ার গোম্বে স্ট্রিম ন্যাশনাল পার্কে প্রথম গ্রেট এপ গবেষণায় এলেন জেন গুডঅল।

জেন যখন প্রথম যখন পা রাখেন আফ্রিকার এই জঙ্গলে, জীবাশ্মবিদ লুই লিকি-র সেক্রেটারি হিসেবে, তখন শিম্পাঞ্জিরা কোনও মানুষের ধারে-কাছে ঘেঁষত না। দূরবিন দিয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ করে গবেষণার কাজ চালাতেন বিজ্ঞানীরা। দূরবিনকে সঙ্গী করেই শিম্পাঞ্জিদের হাবভাব পর্যবেক্ষণ করা শুরু করেন জেন,

“সেই ভোর থেকে একের পর এক পাহাড়ের খাড়া ঢাল ধরে উঠেছি-নেমেছি। উপত্যকার ঘন জঙ্গল পেরতে হয়েছে। বারেবারে আমাকে কান খাড়া করে চারপাশের শব্দ খেয়াল করতে হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত না একটা শিম্পাঞ্জিকে চাক্ষুষ করতে পেরেছি, না তাদের কোনও শব্দ পেয়েছি। আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই গোম্বে সোঁতা শিম্পাঞ্জি সংরক্ষণ অরণ্যের এই বন্ধুর প্রদেশ অন্ধকারে ঢেকে যাবে। আমার প্রিয় সুবিধাজনক টিলাটার মাথায় গিয়ে আমি বসলাম। আশা, ফিরে যাওয়ার আগে অন্তত একটা শিম্পাঞ্জিকে রাতের বাসা বানাচ্ছে দেখে যেতে পারব।

নীচের উপত্যকায় একটা বাঁদরের দলকে দেখছিলাম। হঠাৎ একটা অল্পবয়সি শিম্পাঞ্জির বিরক্তির চিৎকার কানে এল। দূরবিন চোখে লাগিয়ে সামনের গাছগুলোর ভিতর খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু শব্দটা ঠিক কোনখান থেকে এল– বোঝার আগেই সেটা থেমে গেল। বেশ কয়েক মিনিট খোঁজার পর চারটে শিম্পাঞ্জি চোখে পড়ল। বেশ প্রশান্ত ভঙ্গিতে তারা গাছের হলুদ রঙের কুলের মতো ফলগুলো খেতে ব্যস্ত।…

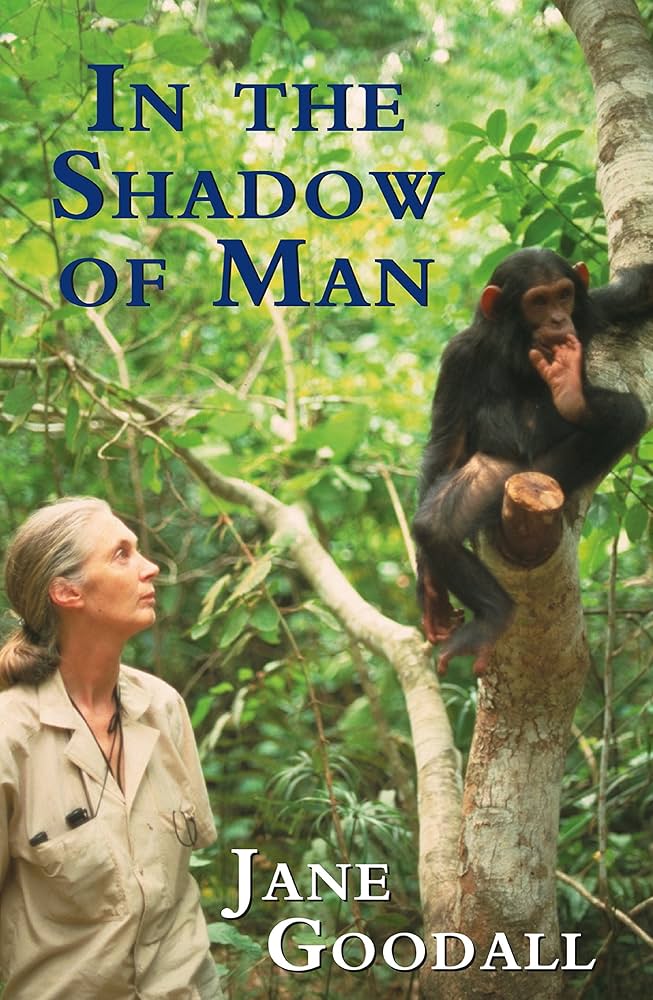

…সাধারণত, এতদিন কোনওভাবে কাছাকাছি এসে গেলেই শিম্পাঞ্জিরা আতঙ্কের চোটে একলাফে পালিয়েছে। এবার কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। বড়সড় চেহারার শিম্পাঞ্জি দুটো আমার দিকে একভাবে তাকিয়েই থাকল। আমি খুব আস্তে-আস্তে মাটিতে বসে পড়লাম, খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা দু’জন আমার ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে পরস্পরের গায়ের লোমে বিলি কাটতে লাগল।… অন্যদিকের ঘাস-জঙ্গল থেকে দুটো শিম্পাঞ্জি মাথা দুটো একটু বের করে উঁকি দিচ্ছিল– একটা মাদি, অন্যটা অল্পবয়সি। আমার সঙ্গে চোখাচুখি হতেই মাথা নামিয়ে নিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই গজ চল্লিশেক দূরে একটা গাছের নিচু ডালে উঠে বসে আবার নিশ্চিন্ত মনে দু’জনে আমাকে দেখতে থাকল।” (In the Shadow of Man by Jane Van Lawik Goodall, 1971). টানা দেড় বছর ধরে তানজানিয়ার গভীর ট্রপিকাল অরণ্যে ঘুরে ঘুরে জেন গুডঅল প্রথমবার বন্য শিম্পাঞ্জিদের কাছে নিজের উপস্থিতিকে নিরাপদ মনে করাতে সক্ষম হলেন। এই কয়েক মিনিটের ঘটনাটুকু মানুষের পূর্বপুরুষদের খুঁজে বের করার গবেষণায় এক নতুন দিকনির্দেশ করল।

একবার তাদের বিশ্বাসভাজন হওয়ার পর থেকে জেন কাছ থেকেই চাক্ষুষ করতে লাগলেন বন্য শিম্পাঞ্জি সমাজের নিয়মকানুন। বিভিন্ন ভাব, ভাবাবেগ অনুযায়ী তাদের মুখভঙ্গি ও কণ্ঠধ্বনি। দলের প্রত্যেকটি শিম্পাঞ্জিকে এজন্য আলাদা আলাদা করে চেনা দরকার ছিল। শিম্পাঞ্জিদের নম্বর দিয়ে শনাক্ত করার সনাতন প্রথায় বিশ্বাস করেননি জেন; নাম দিলেন ওদের। কিছুদিনের মধ্যেই জেন খেয়াল করলেন, দেখতে বা স্বভাবে মানুষের মতোই শিম্পাঞ্জিরা একেক জন একেক রকম। কারও মুখে একটু সাদা দাড়ির মতো লোম, জেন নাম রাখলেন ডেভিড গ্রে বিয়ার্ড। কেউ আবার খুব শান্ত, কেউ মিনমিনে, কেউ বেশ মজাদার। ফ্লো, ফ্রোডো, গলিয়াথ, মাইক, হামফ্রে— এরা সব জেনের চেনা শিম্পাঞ্জিদের নাম, যাঁদের সঙ্গে দিনের পর দিন সময় কাটতে লাগল জেনের। আর একের পর এক যুগান্তকারী সব নতুন তথ্য বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে জমা হতে থাকল। জানা গেল, শিম্পাঞ্জিরা এক দল অন্য দলের সঙ্গে এলাকা দখলের লড়াই করে, নিজের দলের মধ্যে ‘নেতা’ হওয়ার জন্য জোট বেঁধে ঘোঁট পাকায়। জেন নিজের চোখে দেখার আগে কেউ ভাবতেই পারেনি যে, বন্য শিম্পাঞ্জিরা ফলমূল ছাড়াও মাংস খায় নিয়মিত এবং রীতিমতো শিকার করে–

‘একদিন চূড়ায় পৌঁছে ঠিক নিচেই একটা গাছের মাথায় ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে তিনটে শিম্পাঞ্জিকে দেখতে পেলাম।… দেখলাম একটা ছেলে শিম্পাঞ্জির হাতে গোলাপি রঙের একটা জিনিস ধরা আছে, যেটার থেকে সে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে কিছু একটা মুখে ঢোকাচ্ছে। একটা মেয়ে শিম্পাঞ্জি আর একটা অল্পবয়সি শিম্পাঞ্জি তার মুখের কাছে হাত নিয়ে জিনিসটা চাইছে। এক্ষুনি দেখলাম ছেলে শিম্পাঞ্জিটা গোলাপি জিনিসটার একটা টুকরো মেয়েটার মুখের মধ্যে দিল। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলাম শিম্পাঞ্জিগুলো মাংস খাচ্ছে।’ সেদিন কিছুক্ষণের মধ্যেই জেন গুডঅলের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, শিম্পাঞ্জিরা একটা বুনো শুকর ছানা শিকার করে মাংস ভোজ সারছিল। পরেও বহুবার শিম্পাঞ্জিদের কখনও হরিণ ছানা, কখনও ছোট বাঁদর শিকার করে খেতে দেখেছিলেন জেন। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ জেন নিজে দেখেছেন গ্রেট শিম্পাঞ্জি ওয়ার, কলোবাস মাঙ্কিদের ফাঁদ পেতে শিকার, এমনকী, নিজেদের প্রজাতির শিশুমাংস খাওয়ার মতো ঘটনা।

জেন গুডঅলের তানজানিয়ার গোম্বে স্ট্রিম ন্যাশনাল পার্কের স্মৃতি ধরা আছে তাঁর লেখা বইয়ে। ১৯৬০-এর ১ অক্টোবরের মুহূর্ত। একদিন গোলিয়াথের সঙ্গে ডেভিড গ্রে বিয়ার্ডকে দেখলেন জেন। সরু ধারালো ঘাস নিয়ে ডেভিড গ্রে বিয়ার্ড একটি উইঢিপির সামনে উবু হয়ে বসে। প্রথমে আঙুল দিয়ে ঢিপির দেয়ালে ফুটো করল। তারপর একটা ঘাসের লম্বা, শক্ত ডাঁটি দেয়ালের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিল। খানিকক্ষণ বাদে সেটা সন্তর্পণে বের করে এনে ডাঁটি কামড়ে ধরে থাকা উইগুলোকে আঙুল দিয়ে চেঁছে নিয়ে মুখে পুরলো। এইভাবে শিম্পাঞ্জিকে উই ধরতে দেখলেন সেদিন জেন। আরও দেখলেন, উই ধরার জন্য শিম্পাঞ্জিরা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে বা বেঁকিয়ে নিয়ে ঘাসের ডাঁটি বা গাছের ডালকে বানিয়ে নিচ্ছে ঠিক ছুরির মতো। তাঁর বই ‘Through a Window’-তে জেন লিখছেন, ‘Not only was he using the grass as a tool– he was, by modifying it to suit a special purpose, actually showing the crude beginnings of tool-making. What excited telegrams I had sent off to Louis Leakey… Humans were not, after all, the only tool-making animals.’ কারণ সে সময় মানুষ ছাড়া অন্য কোনও জীব যে এভাবে বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করতে পারে, সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কোনও ধারণাই ছিল না। স্যার লিকি– যিনি জেনের নিজের ভাষায় ‘ফার-সাইটেড জিনিয়াস’, জেনকে লিখছেন, ‘Now we must redefine tool, redefine Man, or accept chimpanzees as humans’. ১৯৬০-এর দশকে এক তরুণী গবেষক জেনের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এই ‘তত্ত্ব’ ‘ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক’ আর অন্যান্য সংবাদমাধ্যমের সাহায্যে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞান জগতে আলোড়ন তুলল।

কয়েক বছরের মধ্যেই লুই লিকির সাহায্যে ও তৎপরতায় জেন তাঁর সমস্ত পর্যবেক্ষণ নৃবিজ্ঞানের তত্ত্বের প্রেক্ষিতে সাজিয়ে সামনে আনলেন, পেলেন ডক্টরেট ডিগ্রি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দশকের পর দশক শিম্পাঞ্জি-পর্যবেক্ষণের কাজ চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। যার ফসল ‘In the Shadow of Man’, ‘My Life with the Chimpanzees’, ‘The Chimpanzee’-এর মতো প্রামাণ্য সব বই।

ঠিক এমনই এক যন্ত্র-তৈরির মুহূর্ত অনেক, অনেকটা পরে, বিরুটে গ্যাল্ডিকাসের লেখায়, স্মৃতিতে ধরা পড়েছে। এক পূর্ণবয়স্ক ওরাংওটান এক আয়রনউড গাছের ডালে বসে অন্য একটা ডাল ছিঁড়ে, বাঁকিয়ে পিঠ চুলকানোর কাজ করছিল। একটি শিশু ওরাংওটান অন্য একটি ডালের ভাঙা অংশ নিয়ে মৌমাছি তাড়াতে কাজে লাগাত। বিরুটের কথায়, ‘Orangutans never cease to astonish me. After 43 years, I still find them fascinating.’ জেন অনুপ্রাণিত করলেন আরও অনেক নারীকে। তাদের মধ্যে অন্যতম বিরুটে গ্যাল্ডিকাস। জেনের পর রোয়ান্ডার গোরিলাদের সঙ্গে দিয়ান ফসসে, বোর্নিওতে ওরাংওটানদের সঙ্গে বিরুটে গ্যাল্ডিকাস একই পথে নারীদের উড়ান যাত্রা নিশ্চিত করলেন।

সারা বিশ্বে বর্তমানে যত জন প্রাইমেটোলজিস্ট আছেন তাঁদের শতকরা ৯৫ জনই এই বিষয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন জেন গুডালের কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে। গত ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে শিম্পাঞ্জিদের নিয়ে গবেষণা এবং তাদের অধিকার রক্ষায় কাজ গেছেন এই মহীয়সী। গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে কজন অল্পবয়সি মেয়ে আফ্রিকার গহন অরণ্যে দিনের পর দিন থেকে বন্যপ্রাণী নিয়ে গবেষণার যে ঘরানা তৈরি করেছিলেন, তা বিশ্বজুড়ে প্রকৃতিপ্রেমী নারীদের সামনে এক স্বপ্নালোককে বাস্তবে নিয়ে এসেছিল। জেন বলছেন, “Change happens by listening and then starting a dialogue with the people who are doing something you don’t believe is right.”

শিম্পাঞ্জিদের সঙ্গে জেনের অনন্ত বন্ধুত্ব। প্রিয়তম শিম্পাঞ্জি ফ্লো-র মৃত্যুদৃশ্য নিয়ে জেন লিখছেন, ‘It was a bright, clear morning when I received news of her death. Her body had been found, lying face down in the Kakombe Stream. Although I had long known that the end was close, this did nothing to mitigate the grief that filled me as I stood looking down at Flo’s remains. I had known her for eleven years and I had loved her.’

জেন বছরের বেশিরভাগ সময় কাটাতেন পৃথিবী পরিক্রমা করে। বিভিন্ন দেশের মানুষকে শোনাতেন তাঁর কাজের কথা। ধারণা দিতেন বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ, শিম্পাঞ্জিদের অধিকার নিয়ে, কথা বলতেন পরিবেশের সংকট বিষয়ে। তিনি বোঝাতেন, কীভাবে পৃথিবীকে ধ্বংসের খাদ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। নতুন প্রজন্মের জন্য আমরা কোন পৃথিবী রেখে যাচ্ছি, বারবার তুলতেন সেই প্রশ্ন। জেন ছিলেন ভয়ংকর আশাবাদী। প্রতিষ্ঠা করেছেন ‘জেন গুডঅল ইন্সটিটিউট’। ‘রুটস অ্যান্ড শুটস’ প্রোগ্রামের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি জাতিসংঘের শান্তির দূত নির্বাচিত হয়েছিলেন। প্রায় ৬০ বছরের যুগান্তকারী কাজের মাধ্যমে, ড. জেন গুডঅল কেবল শিম্পাঞ্জিদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জরুরি প্রয়োজনীয়তাই আমাদের দেখিয়েছেন তাই নয়; স্থানীয় মানুষ এবং পরিবেশের চাহিদা অন্তর্ভুক্ত করে প্রজাতি সংরক্ষণকেও পুনর্নির্ধারণ করেছেন।

জেন গুডঅল– প্রাণীজগতের নীরব ভাষ্যকার, শিম্পাঞ্জিদের অন্তর্লোকের অন্বেষক। শুধু একটি নোটবুক, দূরবিন এবং বন্যপ্রাণীর প্রতি আকর্ষণ নিয়ে তিনি পাড়ি দিয়েছিলেন এক অজানা জগতে। সারা বিশ্বকে জানালেন মানবজাতির নিকটতম জীবিত আত্মীয়দের কথা, মানুষ আর না-মানুষদের মধ্যে সম্পর্কের জানলা খুলে দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর গবেষণা প্রাণীবিজ্ঞানে নতুন দিশা দেখাল। তাঁর দেখানো পথেই নারীরা খুঁজে পেয়েছিল বিজ্ঞানজগতের এক নতুন সম্ভাবনা। শিম্পাঞ্জিদের আবেগ, সম্পর্ক ও ব্যক্তিত্বের সূক্ষ্মতা উন্মোচন করে তিনি আমাদের শেখালেন, মানবতা শুধু মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

প্রাণশক্তিতে ভরপুর জেন রেখে গেলেন পৃথিবীকে বাঁচানোর স্বপ্ন। পূর্ণ হোক তাঁর ডায়েরির পাতায় লেখা সেই সমস্ত কথা–

‘The will to fight, to fight to the bitter end, flared up. The chimpanzees need help now more than ever before, and we can only help if we each do our bit, no matter how small it may seem. If we don’t, we are betraying not only the chimpanzee but also our own humanity. And we must never forget that, insurmountable as the environmental problems facing the world may seem, if we all put together, we have a good chance of bringing about change. We must. It is simple as that!’

চেতনাকে জাগিয়ে তোলাই একজন সংরক্ষণবিদের প্রধানতম কাজ। অক্লান্তভাবে সেই চেষ্টাই করে গেছেন জেন। পৃথিবীর নানা প্রান্তে থাকা প্রতিটি বন্যপ্রাণ তাঁর মৃত্যুর খবরে চোখের জল লুকিয়ে রাখতে পারেনি

লেখার সঙ্গে ব্যবহৃত প্রতিটি ছবিই ইন্টারনেট সূত্রে প্রাপ্ত

………………………….

রোববার.ইন-এ পড়ুন সৃজা মণ্ডল-এর অন্যান্য লেখা

………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved