তথাপি, নারীবাদী হিসেবে, অনুজ হিসেবেই না দেখে পারি না, একটার পর একটা কবিতায় তিনি তো রেখে যাচ্ছেন কিছু অব্যর্থ চিহ্নই আসলে। যখন লিখছেন, কলঘরের মেঝেতে বসার কথা, অথবা ‘ছেঁড়া যেখানটা ছেঁড়াই থাক/ রিফুর কাজে নক্ষত্রের ছুঁচ, নদীপ্রবাহের সুতো/ ব্যবহার করে কী লাভ?’ তখনও তো বিশেষভাবে এক নারী বিশ্বের কথাই উঠে আসে। লিখছেন, ‘যখন হয় না, তখন একটা তারা একটা নক্ষত্রকে/ গায়ের জোরে ধাক্কা দিলেও কিছু হয় না। …আবার যখন হয় তখন একটু মৌরি সুপুরিকুচিতেও হয়।’ (অথচ কখনো) একথা একজন মহিলা হিসেবেই তিনি লিখতে পারলেন, মনে হয় আমার।

‘‘বাঁশের সাঁকোটি জলে ভেসে গেছে,

ঘাটে এসে উবজো ভূত দাঁড়িয়ে রয়েছি একা একা-

ঝুপসি অলক্ষ্মী পানা, শিকড়বিহীন সাদা স্রোত,

শামুকখোলের মতো ভারী মেঘ;

‘আমি তবে যাই’

হঠাৎ জলের ঘুর বলে উঠল মালতীর ভাই।’’

কিংবা,

“কলঘরের ভিজে মেঝে– বসে বসে চুল ছড়িয়ে কাঁদি–

তাও যদি ছিঁড়ে যায় আমার একটি মাত্র রক্তের বন্ধন!

মা, তুমি দাঁড়িপাল্লার যেদিকে রয়েছ, তার অন্য দিকে ব্রহ্মাণ্ড

সম্পূর্ণ ওজনশূন্য, ফাঁকা।

সমুদ্র-ঝিনুকে জন্ম, পড়ে আছি শুয়োরের পায়ের কাদায়।

…

মা-গান শুনতে শুনতে তারাদের মধ্যিখানে তারা হয়ে কাঁপি।

মা থাকো মা থাকো মা থাকো

পরলোক কোন্ দিকে – সে জগতে

হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে একা অন্ধকারে হেঁটে

তোমাকে যদি না খুঁজে পাই!

মা থাকো । দেবারতি মিত্র

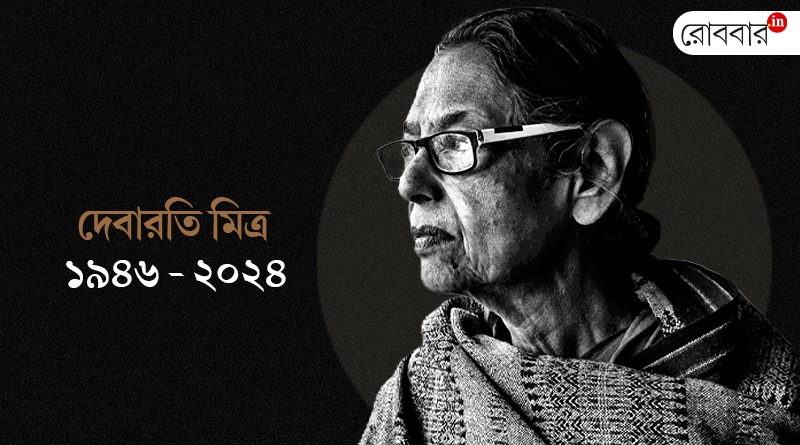

এক আশ্চর্য মাতৃতন্ত্রের, নারীপ্রবাহের নাড়িতে বাঁধা ছিলাম। সে নাড়ির টান তো ভোলার না। যখনই কেউ চলে যান, বিজয়াদি, মল্লিকাদি অথবা পৌলোমী– সেই নাড়িতে টান পড়ে। আজ ঘুরে-ফিরে দেবারতিদির মরশরীরের অন্তর্ধানে সেই বেদনা ফিরে আসে, আত্মজন হারানোর।

জানি সবাই পাশে থাকতে পারে না। সে সৌভাগ্য হয় না। সবাই পারে না মনে মনে কাছে থেকেও শরীরে কাছে থাকতে। তাই দেহের ব্যাঘাতে হৃদয়ে বেদনা জমে। মানুষ দেবারতি অসুস্থ, একা হয়ে যান। নীরবে, নির্জনে, অগোচরে। তাছাড়া দেবারতিদি একেবারেই অতিরিক্ত কথা বলায় বিশ্বাসী নন। স্বল্পবাক, নিভৃতচারী, স্বভাবলাজুক দেবারতিদিকে প্রথম দেখি নয়ের দশকে আনন্দ পুরস্কারের মঞ্চে। আলাপ অনেক পরে। তরুণী অনুত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায় সোনালি চক্রবর্তীর পত্রিকার জন্য সাক্ষাৎকার নিতে, ওদের সঙ্গে দেবারতিদি-মণীন্দ্রদার বাড়িতে চড়াও হওয়া এর কয়েক বছরের মধ্যে। ২০১৬ সালে দেবারতিদির সাক্ষাৎকার নিতে হয় এক মান্য পত্রিকার তরফে। আমি সে জন্য তাঁর বাড়ি যাব বলায় প্রায় সভয়ে তিনি জানান, ‘না না যশোধরা, তুমি আগে লিখিত প্রশ্ন পাঠাও, আমি লিখিত উত্তর পাঠাব।’

এবার আসি দেবারতি মিত্রের কবিতায় । আত্মমুখী, নিটোল, সুন্দরাভিসারী কবিতাবিশ্বটি তাঁর নিজস্ব ও নির্জন করে গড়ে তুলেছেন তিনি। অথচ তার ভেতরেই থেকে যায় ইতিহাস অনুসন্ধানের, নারীবিশ্ব-নারী এলাকার প্রান্তিকতা অনুসন্ধানের কত রসদ।

মেয়েরা যে মুহূর্তে কলম হাতে নেন, সেই মুহূর্তে এই সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে হয় তাঁদের। এটা একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন। সমস্ত লেখালেখির পরম্পরায় আমরা যে যৌনতাকে দেখি, তা আমাদের প্রার্থিত কি না, প্রেয় কি না। হয়তো আবার ফিরে যাব ইংরেজ নারীবাদী জার্মেন গ্রিয়ারের একটি বক্তব্যেই, যেখানে তিনি ওই পরম্পরাগত যৌনতায় মেয়েদের অবস্থান নিয়েই বলেন, ‘this is not what our sexuality is. Our sexuality is like everybody else’s. It’s questing, it’s investigative, it’s desirous, it’s looking for novelty, excitement and passion, and intensity, and all that stuff.’ ( Hard talk )

এই চাহনিটিকেই আমি বলতে চাইছি নারীর চাহনি, আর এখানেই আমরা খুঁজে পাচ্ছি গ্রিয়ার কথিত ‘কোয়েস্ট’ বা খোঁজ, পাচ্ছি ‘ডিজায়ার’ বা কামনা, পাচ্ছি নতুনত্ব, উত্তেজনা ও প্যাশনের খোঁজ।

পাঁচ-ছয়ের দশকে কৃত্তিবাসীদের স্বীকারোক্তিমূলক কবিতা শাসিত পরিসরে দেবারতি মিত্রের আবির্ভাব। যৌনতার নারীকেন্দ্রিক বয়ান নির্মাণে এই মগ্ন ও অন্যথায় লিঙ্গ-নির্বিশেষ ও প্রশমিত শব্দব্যবহারের কবি অদ্ভুত এক স্বতঃস্ফূর্ততা রেখেছিলেন। যাকে ‘অশ্লীল’ বলা চলেই না। চিত্রকল্পের আশ্চর্য কৃতিতে তাঁর রচনায় রতিক্রিয়া একটি দিব্যবিভা প্রাপ্ত হয়। ‘প্রিয়তম পুরুষটি এক পা একটুখানি উঁচু করে’ দিয়ে শুরু হয় কবিতা, এবং কিছু পরে ‘সুকুমার ডৌলভরা মাংসল ব্রঞ্জের উরু’ ‘হঠাৎ সচল হয়ে ডাকে তরুণীকে’ – এই বর্ণনা আমাদের স্তম্ভিত করে, এবং মনে হয় পৃথিবী যেন পুনরাবিষ্কৃত হল। এর পরেও আর কোনও লেখায় সম্ভব হল না এমন বর্ণনা : যেখানে মেয়েটি ‘অসম্ভব অনুরক্তা শিশুসুলভতা নিয়ে/ অচেনা আশ্চর্য এক লালচে কিসমিসরঙা/ ফুলের কোরক মুখে টপ করে পোরে, / মাতৃদুধের মত স্বাদু রস টানে/ ক্রমে তার মুখে আসে/ ঈষদচ্ছ অনতিশীতোষ্ণ গলা মোম/ টুপটাপ মুখের গহ্বরে ঝরে পড়ে/ পেলিকান পাখিদের সদ্যোজাত ডিম ভেঙে জমাট কুসুম নয়/ একটু আঁষটে নোনতা স্বচ্ছ সাদা জেলি’ ( পৃথিবীর সৌন্দর্য একাকী তারা দুজন)

এই চিত্ররূপময় বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে কেন, বিশ্ব সাহিত্যেই দুর্লভ বলে মনে হয়। অথবা যদি দেখি আর একটি কবিতাতে:

আমার দারুণ লোভ হয়েছে/ তুমি আমার খুব ভিতরে চলে আসো/ নিবিড় গোপন ভ্রূণ আমার জরায়ুতে বাড়ো/ আমি তোমায় লালন করি/… আমার প্রতি রোমকূপের স্নেহ তোমায় ভিজিয়ে রাখুক। (স্তব, আদর, পাগলামি কিংবা যাহোক কিছু)

এমন তন্নিষ্ঠ ডিটেলিং কবিতাকে ব্যক্তির স্তর থেকে শিল্পের স্তরে নিয়ে গেছে। আর, আমার মতে, এর ফলেই বাংলা কবিতায় নারীকেন্দ্রিক যৌনকবিতার একটি স্পষ্ট পরিসর তৈরি হয়। এ নিয়ে কথা বলার পরিসর তৈরি হয়। আমাদের কাছে একটি বিষয় আসে। মেল গেজ ফিমেল গেজ-এর ধারণাকে তখন কেবল বিদেশ থেকে ধার করে আনা একটি থিম বা বিষয়, বা আমাদের চিন্তাপ্রক্রিয়ার ওপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্যাপার বলে কোনও কুযুক্তি মাথা তুলতে পারে না।

মেয়েদের কবিতায় নারীত্ব খুঁজে তাকে লেবেল পরানো অভিপ্রেত ছিল না দেবারতি মিত্রের। নিজেকে কখনও এই আইডেন্টিটি বা সত্তায় উচ্চকিতভাবে চিহ্নিত করতেও চাননি। নিজের কবি সত্তাকে নির্লিঙ্গ বলেই ভাবতে চেয়েছিলেন তিনি।

আরোপিত নারীত্ব খুঁজে, যৌনতার উচ্চকিত স্বর খুঁজে তাঁকে ‘নারীবাদী’ হিসেবে চালানোর কোনও বাসনাই নেই আমার। এভাবে সীমিত করে দেওয়া অভিপ্রেতও নয়।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

নির্ভুলভাবে তাঁকে চিনে নিতে পারি এক ইকোফেমিনিস্ট হিসেবে। প্রকৃতিনারীবাদের কবিতা তো এইই।

এছাড়া আর কী-ই বা।

তারপরেও এক বিশ্বকবিতা তাঁর থেকে যায়। নির্লিঙ্গ, মহৎ, আকাশসম। চিরদিনকার কবিতাতেই ক্ষুধা আর মানুষের কথা বলে চলেন কবি। কখনও ভঙ্গিটি অবচেতনের ভেতরে ঢেউ তোলা।

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

তিনি নিজেই তো লেখেন:

অবশ্য মেয়েদের আলাদা বলে আমি মানি না/ মেয়েদের ওসব হাবিজাবিতেই যদি বিশ্বাস করব/তবে তো কূর্ম পুরাণ আর বারবারা গেস্টের/ ননসেন্স পড়ে পড়ে হারিপারি হয়ে যাব।/ আমি নেউলজাতির দেশদ্রোহে বিশ্বাস করি/ কিন্তু কোন তত্ত্বকথায় নয়। (অচিনের বৃত্তান্ত)

তথাপি, নারীবাদী হিসেবে, অনুজ হিসেবেই না দেখে পারি না, একটার পর একটা কবিতায় তিনি তো রেখে যাচ্ছেন কিছু অব্যর্থ চিহ্নই আসলে। যখন লিখছেন, কলঘরের মেঝেতে বসার কথা, অথবা ‘ছেঁড়া যেখানটা ছেঁড়াই থাক/ রিফুর কাজে নক্ষত্রের ছুঁচ, নদীপ্রবাহের সুতো/ ব্যবহার করে কী লাভ?’ তখনও তো বিশেষভাবে এক নারী বিশ্বের কথাই উঠে আসে। লিখছেন, ‘যখন হয় না, তখন একটা তারা একটা নক্ষত্রকে/ গায়ের জোরে ধাক্কা দিলেও কিছু হয় না। …আবার যখন হয় তখন একটু মৌরি সুপুরিকুচিতেও হয়।’ ( অথচ কখনো) একথা একজন মহিলা হিসেবেই তিনি লিখতে পারলেন, মনে হয় আমার।

অথবা, যখন লেখেন তিনি, ‘এই সেই পুরনো বাড়ি, ভাঙা জানলা/ মাকড়শার জাল ফলে আছে মাধবীলতার মতো/ এই ঘরে হাওয়া দেয়, আলোছায়া বেড়াতেও আসে/… বাইরে শিরীষ গাছ,/ বাড়িঘর তৈরির মশলা মেশাবার পুরুষ মেশিন– / ঝড়ঝড় চড়চড় কড়া শব্দ।’ ( এখানে হয়তো )

নির্ভুলভাবে তাঁকে চিনে নিতে পারি এক ইকোফেমিনিস্ট হিসেবে। প্রকৃতিনারীবাদের কবিতা তো এইই। এছাড়া আর কী-ই বা।

তারপরেও এক বিশ্বকবিতা তাঁর থেকে যায়। নির্লিঙ্গ, মহৎ, আকাশসম। চিরদিনকার কবিতাতেই ক্ষুধা আর মানুষের কথা বলে চলেন কবি। কখনও ভঙ্গিটি অবচেতনের ভেতরে ঢেউ তোলা। ‘হা অন্ন, জো অন্ন’ কবিতাটিতে, দেবারতি মিত্র ভিখিরিদের ভিক্ষার কথা বলেন তিনি এভাবেই:

‘পাহাড়ের নীচে ভিখিরিরা সারাদিন ভিক্ষে করে/ রান্নার কাঠকুটো কুড়িয়ে ফিরে এল। / তাদের মন কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলল না। / তাদের বুক ফাঁকা, পেটে আগুন,/ প্রাণ কেঁদে উঠল– ভাত, ভাত।’ ( হা অন্ন, জো অন্ন। দেবারতি মিত্র। মুজবৎ পাহাড়ে হাওয়া দিয়েছে)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved