তারাপদ রায় সম্পর্কে লেখার একটা বড় সমস্যা, কোথা থেকে শুরু করব! ১৯৬৮ থেকে ২০০৭– এই দীর্ঘ ৩৯ বছরের কত স্মৃতি যে ভিড় করে আসে মাথায়, তা ভাবতে ভাবতে কলম নামিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে হয় মাঝে মাঝেই। তারাপদ রায়ের অনণুকরণীয় সংলাপ মনে পড়লে মুচকি হেসেও ফেলি। বিদ্যালয়ের শেষ পর্যায়ে যখন কবিতার হাওয়া এসে মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল, তখন দু’-জন রায়-কবি আমাদের বেশ কবজা করেছিল। তাঁর মধ্যে একজন তুষার রায়– ‘বিদায় বন্ধুগণ, গনগনে আঁচের মধ্যে/ শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়া নিভে গেলে/ ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কিনা।’ আরেকজন তারাপদ রায়, ‘সাহসিনী/ চায়ে বড় দিয়েছিলে চিনি/ দুধ কম, /তবু ভাল, এই প্রথম/ তোমার হাতের তৈরি উষ্ণ পানীয়ের/যতটুকু তাপ মেলে তারই স্বাদ ঢের।’

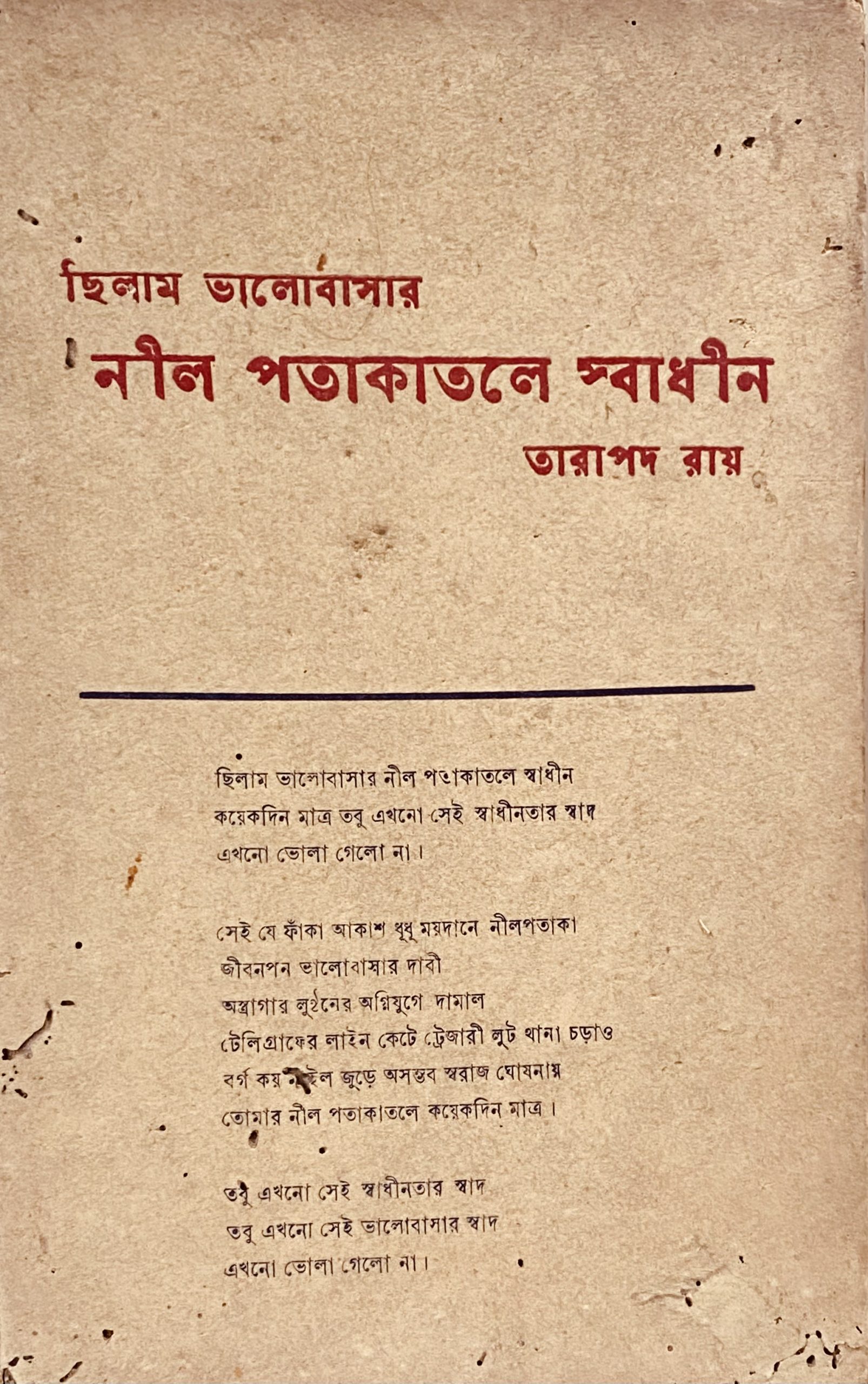

এইসব কবিতা আমাদের পাঠ্যপুস্তকের কাঁটাতার থেকে অনেক দূরে শেষ কৈশোরের চাপল্যকে অনেকটাই উস্কে দেয়। কাঁধে হাত রাখে। কবিতা লেখার সাহস জোগায়। তারাপদ রায়ের প্রথম বই ‘তোমার প্রতিমা’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬০ সালে। সে বই আমি অনেক পরে চাক্ষুষ করেছি। প্রথম যে-বই আমাদের হাতে আসে, তা হল ‘ছিলাম ভালোবাসার নীল পতাকাতলে স্বাধীন’। ওপারের উদ্ধৃত ‘সাহসিনী’ কবিতাটি এই বইয়ের। এরকম আশ্চর্য বই আমি আজ পর্যন্ত আর দেখিনি! বোর্ড বাইন্ডিং, ৮০ পাতার বইয়ে অজস্র কবিতা। কবিতা শুরু হয়েছে প্রচ্ছদ থেকে। সূচিপত্র পিছনের প্রচ্ছদে। বেশিরভাগই ছোট ছোট কবিতা। দু’-তিনবার আওড়ালেই প্রাণে গেঁথে যায়। এখানে আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না, ‘কাঁসার গেলাসে লিখে রেখেছিলে নাম/ পুরানো ধাতুর দাম/ সে গেলাস কবে একেবারে বিক্রি হয়ে গিয়েছে বাজারে।/ আজকাল কারা পান করে,/ তোমার নামের জল আজ কার ঘরে?’ (কাঁসার গেলাস)।

১৯৬৮ সালে, তারাপদ রায় একটি আশ্চর্য পত্রিকার প্রকাশ শুরু করেন। নাম, ‘কয়েকজন’। সম্পাদিকা মিনতি রায়। পত্রিকার লেখালিখি শুরু প্রচ্ছদ থেকেই। পিছনের প্রচ্ছদে লেখা থাকত ‘সম্পাদিকা সহ পুরো পত্রিকার দেখভাল করেন তারাপদ রায়।’ তখন এদিক-ওদিক আমার এক-আধটা লেখা প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। একদিন ‘কয়েকজন’ দফতর থেকে ডাকে আমার নামে একটা খাম এল। আমি আপ্লুত! দ্রুত সেই খাম খুলতেই এক গাল মাছি। লেখার কোনও কথা নেই, তারাপদ রায় আমাকে পত্রিকার গ্রাহক হতে অনুরোধ করেছেন। আমিও ছাড়ার পাত্র নই। গ্রাহক হইনি, কিন্তু একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলাম। সেই অকিঞ্চিৎকর কবিতা ‘কয়েকজন’-এর তৃতীয় সংখ্যায় ছাপাও হয়ে গেল। মুক্তমেলা-র মাঠে ইতিমধ্যে জ্যোতির্ময় দত্ত পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন তারাপদ রায়ের সঙ্গে। বুঝেছি হৃষ্টপুষ্ট, স্নেহপ্রাণ মানুষটা তত রাশভারি নয়, তবে কণ্ঠস্বর বেশ। কাজ করেন রাইটার্স বিল্ডিংস-এ– ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরে।

আমি তখন কলেজে পড়ি। একটু পেছনপাকা। একেকদিন তারাপদ রায়ের দফতরে চলে যাই লেখা দিতে বা এমনিই। একদিনের অভিজ্ঞতা আমাকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। তখন ‘দেশ’ পত্রিকায় মাঝে মাঝে কোনও বিশিষ্ট কবির পাতাজোড়া কবিতা ছাপা হত। তখন সেটা বিশেষ সম্মানের এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার ছিল। সেদিন সকালে দেখেছি, সেবারের দেশ পত্রিকায় প্রথম একপাতা জুড়ে তারাপদ রায়ের ‘মনে আছে কলকাতা’ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছে। অসামান্য কবিতা! আমারও খুব ভাল লেগেছে। সেদিন ওঁর দফতরে ঢুকতেই তিনি একগাল হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। একটু নীচু স্বরে প্রশ্ন করলেন, ‘দেখেছ?’ আমি খুব জোরে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। বললাম, ‘তারাপদদা, দারুণ কবিতা!’ তারাপদদা তাঁর বয়সের খোলস সরিয়ে আবেগ স্পন্দিত গলায় বললেন, ‘বলছ!’ তারপর আমাকে একটু বসতে বলে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এসে আমাকে একটা ‘ব্রিস্টল’ সিগারেট দিয়ে বললেন, ‘নাও’। আমি বেশ লজ্জিত, কিন্তু উনি সেদিন যেন আবেগে ভাসছেন। দেশলাই জ্বেলে এগিয়ে দিলেন। পরে নানা ঘটনায় ওঁর এরকম আবেগ তাড়িত হয়ে পড়া লক্ষ করেছি। কিন্তু সেদিনের সেই ঘটনা মনে পড়লে আজও আমার গায়ে পুলক লাগে।

১৯৫৯ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে টাঙ্গাইল থেকে তারাপদ রায় কলকাতা শহরে আসেন। থাকতেন ডেকার্স লেনে ছোটমাসির বাড়ি। ছোটমেসোমশাই ছিলেন নামকরা পুলিশ কর্মচারী দেবী রায়। সেই বাড়ি থেকেই তিনি বন্ধুদের সঙ্গে প্রথম কাগজ করেন ‘আপনজন’। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় কাগজ করেন ‘পূর্বমেঘ’। শেষে, ‘কয়েকজন’। চাকুরি জীবনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দপ্তর যোগ্যতার সঙ্গে সামলেছেন। সল্টলেকে নিজস্ব বাড়ি তৈরি হওয়ার আগে পর্যন্ত এই শহরের বিভিন্ন সরকারি আবাসনে তিনি থেকেছেন। যেখানে যখন থেকেছেন, আনন্দের সঙ্গে থেকেছেন। সেইসব প্রতিবেশীর কথা নানাভাবে তাঁর লেখায় বিদ্যমান। আনন্দ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তিনি জানতেন প্রতিদিনের জীবন থেকে আনন্দ কীভাবে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করে আনতে হয়। খেতে ভালবাসতেন। খাওয়াতে আরও ভালবাসতেন। খাওয়া-দাওয়া নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও ছিল তাঁর। লোককে অবাক করে দিতে তাঁর জুড়ি ছিল না। নানারকম নোটিশ টাঙাতেন বাড়িতে। আফসোস হয় সেইসব নোটিশের ছবি যথাসময়ে কেন তুলে রাখিনি। অবসর গ্রহণের পর একদিন সল্টলেকের বাড়িতে ওঁর বসার জায়গার পিছনে গোটা অক্ষরে লেখা: ‘অবসর গ্রহণ নিয়ে কোনও কথা নয়।’ আমি বললাম, ‘এটার মানে?’ তারাপদদা বললেন, ‘আমার অবসর গ্রহণ নিয়ে লোকে যে এতটা চিন্তিত, তাদের যে এত বক্তব্য– তা দেখে ও শুনে আমি ক্লান্ত। সেদিন এক ভদ্রলোক এসে যাতে আমার মনখারাপ না হয়, সে ব্যাপারে অনেক জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছিলেন। আমি মাঝে মাঝে আমার নিজস্ব স্টাইলে (একচোখ কুঁচকে) তার দিকে কয়েকবার তাকালাম। অভিধানের পাতা উল্টে উল্টে বিরক্তির সমার্থবোধক শব্দ কী কী, খুঁজতে লাগলাম। তিনি অত্যন্ত ব্যথিত চিত্তে আনমনা হয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন। মানুষকে কষ্ট পাওয়ার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ওই নোটিশ।’

আরও পড়ুন: সাহেবের স্ত্রীর পুষ্প-প্রদর্শনীর খবর করতে নারাজ, চাকরি হারিয়েছিলেন ‘দৃঢ়চেতা’ সমর সেন

ওঁর কাছ থেকে প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিখতাম। ওঁর মতো উপস্থিত বুদ্ধি আমি বিশেষ দেখিনি। পড়াশোনার পরিধিও ছিল বিস্তৃত আর তাঁর গদ্যভাষা ঈর্ষণীয়। শুধু সাহিত্য-সংক্রান্ত কথাবার্তা নয়, আমার অনেক পারিবারিক সমস্যাতেও উনি আমাকে দিকনির্দেশ করেছেন।

আমি বললাম বটে, ১৯৫৯ সালে তিনি টাঙ্গাইল থেকে কলকাতায় চলে আসেন। প্রকৃতপক্ষে কোনও দিনই তিনি টাঙ্গাইল ছাড়তে পারেননি। তিনি কবিতাই লিখুন, গল্প-উপন্যাস লিখুন কি রম্যরচনা– টাঙ্গাইলের দীর্ঘ ছায়া তাঁর লেখায় ছড়িয়ে থাকত। তারাপদদার ছেলে তাতাই (ভাল নাম কৃত্তিবাস রায়) আমেরিকা যাওয়ার পর, তিনি প্রায় প্রত্যেক বছরই আমেরিকা যেতেন। আর তাই তাঁর শেষের দিকের গল্পের বইগুলোয় টাঙ্গাইল-কলকাতা-আমেরিকা মাখামাখি হয়ে আছে।

তারাপদ রায়ের কথায়– তারাপদ রায় একজন নয়, দু’জন। ‘যে তারাপদ পদ্য লেখে/ সে তারাপদ অন্য/ এ তারাপদ গদ্য লেখে/ মদ্য খাবার জন্য।’

জীবনের শেষার্ধে তিনি যে বিপুল গদ্যরচনা করলেন, সেই গদ্যের জন্য সারা পৃথিবীর বাংলাভাষীদের কাছ থেকে যে এত সম্মান ও সমাদর পেলেন, তাকে তিনি অর্থকরী হিসেবেই দেখেছেন, তাঁর প্রাণের প্রকৃত আরাম ছিল কবিতা। সেই অর্থে তিনি কোনও বড় পুরস্কার পাননি, কিন্তু অধুনা তাঁর কবিতা নিয়ে যে চর্চা হচ্ছে, তা যে কোনও পুরস্কারের ঊর্ধ্বে।

২০০৭ সালে আমেরিকা যাওয়ার আগে উনি বলে গিয়েছিলেন, ফিরে এলে আমরা একসঙ্গে কয়েকটি কাজ করব। পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রতিটি কাজই চমৎকার হতে পারত। উনি ফিরলেন, কিন্তু উঠলেন পি.জি.-র উডবার্ন ওয়ার্ডে। ওখানেও দেখা করতে গেলে একগাল হাসি। ওঁর চলে যাওয়া আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি।

আর একটা কথা, ২০০০ সালে ‘পরবাস’ পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন আমি হয়তো ৭২ বছর পর্যন্ত বাঁচব। চলে যাওয়ার সময় তাঁর বয়স ছিল পৌনে ৭২। তারাপদ রায়কে নিয়ে লেখার একটি বড় সমস্যার কথা আমি লেখার শুরুতে বলেছি। আর একটিও বড় সমস্যা আছে– তারাপদ রায়কে লিখতে বসলে কোথায় থামব কিছুতেই বুঝতে পারি না।

তারাপদ রায়ের মুখচ্ছবি: সন্দীপ কুমার

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved