নারীর শরীর কি তাঁর নিজের, নাকি অন্যের দাবি মেনে সমর্পণ করতে বাধ্য? রুখমাবাই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন দৃঢ়ভাবে। আর সেই জবাবের ভেতর দিয়েই ভারতীয় জনপরিসরে প্রথমবার প্রবলভাবে উচ্চারিত হয়েছিল নারীর সম্মতির বিষয়টি। আজ তাঁর মৃত্যুদিনে, সেই উত্তরাধিকার আমাদের মনে করিয়ে দেয়– নিজের দেহের মালিকানা নিয়ে প্রতিরোধ শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিকও। রুখমাবাই-এর বিয়ে ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহের স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু রুখমাবাই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ায় স্বামীর সংসারে যেতে একেবারেই রাজি ছিলেন না।

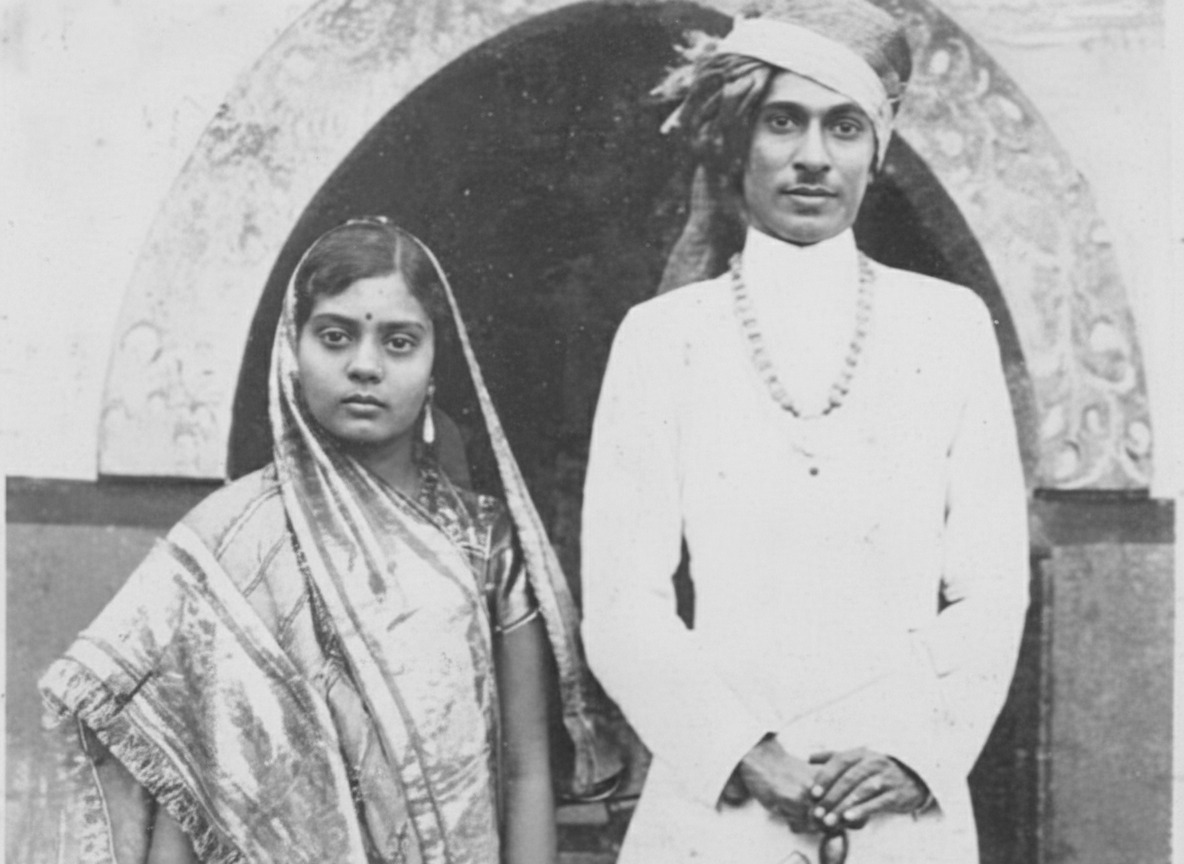

২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫ সালে রুখমাবাই মারা গিয়েছিলেন সুরাটে। প্রায় ১০০ বছর আগে তিনি ছিলেন এক কিশোরী, যাঁর নাম উনিশ শতকের ভারতীয় সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। ১৮৬৪ সালে জন্ম নেওয়া রুখমাবাইয়ের শৈশব কাটে শিক্ষার আবহে; কিন্তু ১১ বছর বয়সে তাঁকে বিয়ে দেওয়া হয় ১৯ বছরের দাদাজি ভিকাজির সঙ্গে। বিয়ের পর স্বামীর সংসারে যেতে তিনি অস্বীকার করেন। এই অস্বীকৃতিই তাঁকে এক ঐতিহাসিক মামলার কেন্দ্রে নিয়ে আসে, যেখানে প্রশ্ন তৈরি হয়– নারীর শরীর কি তার নিজের, নাকি অন্যের দাবি মেনে সমর্পণ করতে বাধ্য?

রুখমাবাই এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন দৃঢ়ভাবে। আর সেই জবাবের ভেতর দিয়েই ভারতীয় জনপরিসরে প্রথমবার প্রবলভাবে উচ্চারিত হয়েছিল নারীর সম্মতির বিষয়টি। আজ তাঁর মৃত্যুদিনে, সেই উত্তরাধিকার আমাদের মনে করিয়ে দেয়– নিজের দেহের মালিকানা নিয়ে প্রতিরোধ শুধু ব্যক্তিগত নয়, সামাজিকও। রুখমাবাই-এর বিয়ে ছিল তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহের স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু রুখমাবাই শিক্ষার আলোয় আলোকিত হওয়ায় স্বামীর সংসারে যেতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। দাদাজি এরপর আদালতের দ্বারস্থ হন– স্ত্রীকে তাঁর সঙ্গে বসবাসে বাধ্য করার জন্য।

এই মামলা, দাদাজি ভিকাজি বনাম রুখমাবাই (১৮৮৪-১৮৮৮), ভারতীয় আইনের ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনা। এর কেন্দ্রে ছিল– বিবাহ মানেই কি স্ত্রী স্বামীর ইচ্ছার কাছে শরীর সমর্পণ করতে বাধ্য, না কি শরীরের মালিকানা স্ত্রীর নিজের– এমন প্রশ্ন।

প্রথমে বিচারক জোসেফ পিনহে রুখমাবাইয়ের পক্ষে রায় দেন, জানিয়ে দেন যে কোনও নারীকে তাঁর সম্মতি ছাড়া দাম্পত্যে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু এই রায় সমাজে প্রবল প্রতিক্রিয়া তোলে। রক্ষণশীলরা তাঁকে আক্রমণ করে, সংবাদপত্রে তীব্র সমালোচনা ছাপা হয়। আবার সমাজ সংস্কারকরা তাঁকে সমর্থন করেন। মামলাটিতে কখনও রুখমাবাইয়ের বিরুদ্ধে রায় আসে, কখনও তাঁর পক্ষে। শেষ পর্যন্ত, দীর্ঘ জনমতের চাপ ও রাজনৈতিক আলোচনার ফলে ব্রিটিশ সরকার ১৮৯১ সালে পাশ করে Age of Consent Act, যেখানে মেয়েদের জন্য বিবাহিত সহবাসের ন্যূনতম বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ করা হয়। এই আইনের সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট– কেবল বয়স দুই বছর বাড়ানো। কিন্তু রুখমাবাইয়ের অস্বীকৃতি, তাঁর দৃঢ় অবস্থান, ভারতীয় সমাজে প্রথমবার নারীর সম্মতিকে জনপরিসরের আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে আসে।

রুখমাবাইয়ের মামলাকে ঘিরে ১৮৮০ সালে ভারতীয় সমাজে এক তীব্র টানাপোড়েন শুরু হয়। একদিকে সমাজ সংস্কারকরা– যেমন বেহরামজি মালাবারি, কেশবচন্দ্র সেন, সাকরারাম আর্য– তাঁর অবস্থানকে সমর্থন করেন। মালাবারি, বিশেষ করে সংবাদপত্রে, বাল্যবিবাহ ও বাল্যবধূদের দাম্পত্য নিয়ে ধারাবাহিকভাবে লেখেন; এবং স্পষ্ট বলেন– শিশুর শরীরকে জোর করে দাম্পত্যে ঠেলে দেওয়া কেবল অমানবিক নয়, প্রাণঘাতীও। অন্যদিকে রক্ষণশীল গোষ্ঠী এই অবস্থানকে ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবে দেখল। তারা যুক্তি দিল– হিন্দু আইনে বিবাহ একবার সম্পন্ন হলে স্ত্রীর শরীর আর তার নিজের নয়, স্বামীর। রুখমাবাইয়ের অস্বীকৃতিকে তারা ‘অশালীন’ ও ‘অপবিত্র’ ঘোষণা করল। সংবাদপত্রে তাঁকে নিয়ে তীব্র আক্রমণ চলতে লাগল। এমনকী জাতিভিত্তিক হুমকিও দেওয়া হয়েছিল– তিনি না কি সমাজের শৃঙ্খলা ভেঙে ফেলছেন।

মামলার রায়ের অস্থিরতা– কখনও তাঁর পক্ষে, কখনও তাঁর বিপক্ষে– জনমতের উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তোলে। বিচারক পিনহে যখন প্রথম রায় দেন যে, রুখমাবাইকে দাম্পত্যে বাধ্য করা যাবে না, তখন ইংরেজ শাসকেরাও বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে লক্ষ করল। কারণ এই রায় কার্যত হিন্দু ব্যক্তিগত আইনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক আদালতের সংঘর্ষ তৈরি করেছিল।

এই সামাজিক ও রাজনৈতিক চাপের ফলেই ১৮৯১ সালে লর্ড ল্যান্সডাউনের বিয়ের পর যৌনসম্পর্কের ন্যূনতম বয়স ১০ থেকে বাড়িয়ে ১২ করা আজকের চোখে অস্বাভাবিক কম মনে হলেও, সেই সময়েই এটা ছিল এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। কারণ প্রথমবার আইন স্বীকার করে নিল যে নারীর বয়স ও শারীরিক সুরক্ষা বিয়ের চেয়েও বড় প্রশ্ন। তবু সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট ছিল। আইনটি সরাসরি রুখমাবাইয়ের মামলা সমাধান করেনি, বৈবাহিক ধর্ষণ (marital rape) অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়নি, বরং কেবল বয়সের সীমা সামান্য ওপরে উঠল। তবুও, ইতিহাসবিদরা (অ্যান্তনেট বার্টন, কণিকা শর্মা প্রমুখ) লিখেছেন– রুখমাবাইয়ের অস্বীকৃতি না থাকলে জনমত এতটা তীব্র হত না, আর আইনের পরিবর্তন এত দ্রুত আসত না।

প্রশ্ন রয়ে যায়: আইন কি সত্যিই নারীর স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে পারে? নাকি কেবল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নিজের আধিপত্য আরও সুসংহত করল? রুখমাবাইয়ের গল্প এই দ্বৈত সত্যই আমাদের মনে করিয়ে দেয়– নারীর ‘সম্মতি’কে সমাজ ও রাষ্ট্র বারবার আলোচনায় টেনে আনে, কিন্তু খুব কমবারই সেই সম্মতিকে পুরোপুরি স্বীকৃতি দেয়। আইনি লড়াইয়ের সময়েই রুখমাবাই বুঝেছিলেন– আদালতের কাঠগড়া যতটা গুরুত্বপূর্ণ, জনসমাজের আদালত ততটাই শক্তিশালী। তাই তিনি কলমকেই বেছে নিলেন দ্বিতীয় অস্ত্র হিসেবে। সংবাদপত্রে নিয়মিত চিঠি লিখতেন, ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন– ‘A Hindu Lady’। এই নামটিই যেন প্রতীক হয়ে ওঠে– এক নারী নিজের পরিচয় গোপন রেখে জনপরিসরে প্রবেশ করছেন, অথচ তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়ে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম।

তাঁর চিঠিগুলো কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নয়– ছিল ধারালো সামাজিক সমালোচনা। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ, নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, দাম্পত্যে নারীর সম্মতি– এইসব বিষয় নিয়েই তিনি লিখতেন। তাঁর লেখার ভঙ্গি ছিল যুক্তিগ্রাহ্য, আত্মপ্রত্যয়ী, কখনও ব্যঙ্গাত্মকও। তিনি নারীদের সরাসরি আহ্বান জানাতেন– শিক্ষা গ্রহণ করতে, প্রশ্ন তুলতে, নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে। এই লেখাগুলো প্রকাশিত হত ‘দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া’, ‘দ্য হিন্দু’ সহ বিভিন্ন পত্রিকায়। প্রতিবারই প্রবল প্রতিক্রিয়া তৈরি হত। রক্ষণশীলরা তাঁকে আক্রমণ করত, বলত তিনি সমাজ ধ্বংস করছেন। পাল্টা চিঠি ছাপা হত, তাঁকে ‘অশালীন’ বলা হত। কিন্তু একইসঙ্গে তরুণ প্রজন্ম ও অনেক নারী পাঠক তাঁকে সমর্থন জানাতেন। তাঁর লেখার অভিঘাত কেবল ভারতেই সীমিত ছিল না। ইতিহাসবিদ অ্যান্টোনেট বার্টন দেখিয়েছেন, ইংল্যান্ডেও রুখমাবাইয়ের লেখা ও তাঁর কেস আলোড়ন তুলেছিল। তাঁকে কেন্দ্র করে আলোচনা শুরু হয় “Indian women’s respectability” নিয়ে। ব্রিটিশ ফেমিনিস্ট মহলেও প্রশ্ন তোলা হয়– ভারতের নারীরা কি নিজেদের শরীরের ওপর মালিকানা দাবি করতে পারছে?

এইভাবে রুখমাবাইয়ের কলম, তাঁর ছদ্মনাম, এবং তাঁর যুক্তি শুধু এক মামলার সীমানা ভেঙে সমাজ ও সাম্রাজ্যের ভেতরে প্রবেশ করেছিল। আজকের দিনে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেক নারী বা queer মানুষ ট্রলিং ও আক্রমণ থেকে বাঁচতে ছদ্মনামে লেখেন, তখন A Hindu Lady নামটি আরও তীব্র প্রতিধ্বনি তোলে। নামহীন হয়েও কণ্ঠস্বর কতটা প্রবল হতে পারে– রুখমাবাই আমাদের সেই শিক্ষা দিয়ে গেছেন।

মামলার সমাপ্তির পর রুখমাবাই এক কঠিন সিদ্ধান্ত নেন। দাম্পত্য থেকে মুক্ত হয়ে তিনি চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশোনা করতে ইংল্যান্ডে যান এবং ভর্তি হন London School of Medicine for Women-এ। সেই সময়ে নারীর চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রবেশ ছিল বিরল। বেহরামজি মালাবারি, অলান অক্টাভিয়ান হিউম (যিনি পরে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন), এবং ব্রিটিশ সমাজসেবী এডিথ পিবডি-সহ একাধিক সমর্থক মিলে তাঁর পড়াশোনার খরচ বহন করেছিলেন।

১৮৯৪ সালে তিনি ভারতে ফিরে প্রথমে সুরাটে চিকিৎসক হিসেবে কাজ শুরু করেন, পরে দীর্ঘ সময় কাটান রাজকোটের জেনানা স্টেট হসপিটালে। ধীরে ধীরে তিনি সেখানে চিফ মেডিক্যাল অফিসার পদে উন্নীত হন– যা সেই সময়ে একজন মহিলার জন্য বিরল এক সাফল্য। তাঁর কাজের মূল ক্ষেত্র ছিল নারী ও শিশুদের চিকিৎসা, বিশেষত যাঁরা পুরুষ চিকিৎসকের কাছে যেতেন না। তাঁদের কাছে রুখমাবাই হয়ে ওঠেন আস্থার প্রতীক। তাঁর কাছে চিকিৎসা মানে শুধু শরীর সারানো নয়, মর্যাদা ও আত্মসম্মান রক্ষা করাও। চিকিৎসক হওয়ার পাশাপাশি তিনি জনসেবার কাজেও গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন চিকিৎসা ও ত্রাণের কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন তিনি; এবং রাজকোটে Red Cross Society-এর একটি স্থানীয় শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই উদ্যোগই তাঁকে বৃহত্তর মানবিক কাজে সরাসরি যুক্ত করে। এই অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি পান কায়সার-ই-হিন্দ মেডেল এবং পরে রেড ক্রস মেডেল। এইভাবে রুখমাবাইয়ের জীবন দুই বিপরীত স্রোতকে মিলিয়ে দেয়– একদিকে নিজের শরীরের ওপর অধিকার রক্ষার বিদ্রোহ, অন্যদিকে অন্যের শরীর সারানোর পেশাগত শপথ ও সামাজিক দায়বদ্ধতা। এই দ্বৈত উত্তরাধিকার তাঁকে তাঁর সময়ের অন্য সব মহিলা চিকিৎসকদের মধ্যে আলাদা করে।

রুখমাবাইয়ের চিকিৎসক হয়ে ওঠা কেবল ব্যক্তিগত জেদ বা স্বপ্নের গল্প নয়। এটি সম্ভব হয়েছিল এক বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে– ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি, নারীশিক্ষার সীমিত সুযোগ, এবং সমাজ সংস্কারের চাপের মিলনে। উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ শাসন শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু সেই শিক্ষার ভেতর নারীর স্থান ছিল খুব সংকীর্ণ। নারীরা সাধারণত পড়াশোনা করত গৃহশিক্ষার পর্যায়ে, জনজীবনে তাঁদের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল। তবু সমাজসংস্কারক ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে এক নতুন বাতাস তৈরি হচ্ছিল– যেখানে নারীশিক্ষার দাবি জোরালো হচ্ছিল। রুখমাবাই ছিলেন সেই প্রথম প্রজন্মের অংশ, যাঁরা ঔপনিবেশিক শিক্ষার দরজা ভেঙে পেশাজীবনে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন।

কিন্তু সেই প্রবেশ ছিল লিঙ্গভিত্তিক শর্তে বাঁধা। নারী চিকিৎসকদের গ্রহণযোগ্যতা মূলত জেনানা বা মহিলাদের জন্য পৃথক হাসপাতাল পর্যন্ত সীমিত ছিল। পুরুষ চিকিৎসকরা যেসব জায়গায় পৌঁছতে পারতেন না, যেমন– পর্দানশীন নারী রোগীদের চিকিৎসা, সেইসব ক্ষেত্রকেই নারী চিকিৎসকদের উপযুক্ত কাজ বলে ধরে নেওয়া হত। রুখমাবাইয়ের কর্মজীবনও মূলত নারী ও শিশু চিকিৎসার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অর্থাৎ তিনি চিকিৎসক হলেও, তাঁর পেশার পরিসর নির্ধারণ করে দিয়েছিল সমাজের লিঙ্গবোধ। এছাড়া ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলিও নারীর জন্য আলাদা নিয়ম বানিয়েছিল– নারী চিকিৎসকেরা অনেক সময় পুরুষ সহকর্মীদের সমান মর্যাদা পেতেন না, তাঁদের পদোন্নতি সীমিত থাকত।

তাঁর জীবন আমাদের মনে করিয়ে দেয়– ঔপনিবেশিক শিক্ষানীতি যেমন নারীর জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করেছিল, তেমনই সেই সুযোগ সীমাবদ্ধও রেখেছিল। নারী চিকিৎসকদের জন্য দরজা খোলা হয়েছিল, কিন্তু সেই দরজা কেবল ‘সমাজ-স্বীকৃত’ নারীর ক্ষেত্র পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। রুখমাবাইয়ের সংগ্রাম কেবল উনিশ শতকের এক মামলার স্মৃতি নয়, আজও তা আমাদের সামনে তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তোলে। তিনি আদালতে দাঁড়িয়ে জানিয়েছিলেন– নারীর শরীর তাঁর নিজের। অথচ আজকের ভারতে বৈবাহিক ধর্ষণ এখনও অপরাধ হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। আইনি কাঠামো নারীর সম্মতির প্রশ্ন আংশিকভাবে স্বীকার করলেও, দাম্পত্যের ভেতর সেই সম্মতির গুরুত্ব এখনও অস্বীকৃত। শত বছর আগে উচ্চারিত তাঁর অস্বীকৃতি তাই আজও অসমাপ্ত থেকে যায়।

চিকিৎসক হিসেবে তিনি নারী ও শিশুদের দেহের যত্ন নিয়েছিলেন, অথচ পেশাজীবনে সমাজ তাঁকে সীমাবদ্ধ করেছিল জেনানা হাসপাতালের ভেতর। আজ নারী চিকিৎসকদের সংখ্যা বেড়েছে, তবু তাঁদের ক্ষেত্রেও রয়ে গেছে দ্বৈত দায়– গৃহ ও কর্মক্ষেত্রের ভারসাম্য, পদোন্নতির বৈষম্য, সামাজিক প্রত্যাশার চাপ। এই দ্বন্দ্ব– নিজের দেহ রক্ষার বিদ্রোহ বনাম অন্যের দেহ সারানোর শপথ– আজও প্রতিধ্বনিত হয়। রুখমাবাই আমাদের শিখিয়ে গেছেন, দেহ কখনওই কেবল ব্যক্তিগত নয়; তা সর্বদা সামাজিক, সর্বদা রাজনৈতিক।

২৫ সেপ্টেম্বর, তাঁর মৃত্যুদিনে, সেই প্রতিধ্বনিই ফিরে ফিরে আসে। আমাদের মনে করিয়ে দেয়– যে লড়াই তিনি শুরু করেছিলেন, তা শেষ হয়নি। প্রশ্ন রয়ে যায়: আমরা কি তাঁর উত্তরাধিকারকে কেবল ইতিহাসে রেখে দেব, নাকি আজকের লড়াইয়েও বহন করব?

………………………..

রোববার.ইন-এ পড়ুন প্রিয়দর্শিনী চিত্রাঙ্গদা-র অন্যান্য লেখা

………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved