একদিন বাবাকে বললাম, ‘সলিলদা বলেছেন আমি নিজের মতো বাজাই।’ তিনি কিছু বললেন না। কেবল একদিন, অনেক বছর পর, আমি যখন এক থিয়েটার প্রোডাকশনে নিজের সুর বাজাচ্ছিলাম, শুনে বলেছিলেন, ‘সেই ট্রামলাইনটার মতো বাজিয়েছিস খুব কড়া, কিন্তু দূরে একটা বিষণ্ণতা আছে। ঠিক সলিলবাবুর মতো। আমার মতো নয়।’ সেদিন বুঝলাম, সেই চোখের ভিতর কিছু একটা গলে গিয়েছে।

ছোটবেলায় আমার সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল একটা যন্ত্র– বেহালা। আর সেই যন্ত্রের একমাত্র পুরোহিত ছিলেন আমার বাবা।

তিনি ছিলেন কঠোর ভায়োলিন শিক্ষক। ‘কঠোর’ মানে শুধু অনুশাসন নয়– একটা সময়ের পর তা হয়ে উঠেছিল একধরনের কঠিন প্রেম, যার মধ্যে অভিমানও ছিল, অভিসন্ধিও। ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন ‘স্যর’– একটি দূরত্বভরা সম্ভ্রম। কিন্তু আমার জন্য তিনি ‘বাবা’– যা ছিল সম্পর্কের এক অদ্ভুত জটিল ছায়াচিত্র। সেই ছায়াচিত্রে মাঝে মাঝে আলো পড়ত, অনেকটা মেঘলা দিনে হঠাৎ রোদ খেলে যাওয়ার মতো। কিন্তু রেওয়াজের ঘরে সেই আলো-ছায়া মিশে যেত একটাই ভাষায়– ঠিক সুর।

আমাদের পাড়ায় একটা সময় রেওয়াজঘরটা যেন এক অলিখিত পাঠশালা ছিল। শুধু ছাত্ররাই আসত না, মাঝে মাঝে কিছু কাক, কাঠবেড়ালি, এমনকী, ফুচকা বিক্রেতাও জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনত। খোকনদা, যে প্রতিদিন বিকেলে আইসক্রিমের হাঁক দিতে দিতে যেত, একদিন বলল, ‘ওই যে স্যরের ছাত্র, গুরুচরণ, সে বাজালে গা কেমন করে ওঠে!’ গুরুচরণ ছিল একমাত্র ছাত্র যে একহাতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে অন্য হাতে বেহালা ধরতে পারত– এক ভয়ংকর প্রতিভা, কিন্তু যার রেওয়াজে বাঁধাধরা তাল ছিল না। ফলে বাবার চশমার কাচ অনেকবার ঘেমে উঠেছিল।

বাবার কাছে সুর মানেই ছিল সততা। একটা ভুল সুরকে তিনি জীবনের ব্যর্থতা হিসেবেই দেখতেন। বলতেন, ‘সুরটা ঠিক হলে তবেই কথা বলিস। না হলে তুই মানুষ হবি না।’ আমার বয়স তখন আট কি ন’–মানুষ হওয়ার সংজ্ঞা তখনও ঠিক বুঝিনি, কিন্তু এটুকু বুঝেছিলাম, বাবার কাছে ‘মানুষ’ মানে সঠিক সুরের মতোই ধারালো, স্বচ্ছ, আর কাঁপনহীন।

আমার বাঁ-হাতটা নিয়ে যেন তাঁর কোনও জন্মশত্রুতা ছিল। প্রতিদিন এক কথার লড়াই– ‘বাঁ-হাত ঠিক করে ধরিস!’ আমি জানলার দিকে তাকিয়ে থাকি– পাড়ার ছেলেরা ক্রিকেট খেলছে, ফুচকার দোকানে লাইন, কেউ কেউ সিনেমা থেকে ফিরছে… আর আমার ঘরে কেবল ডোমিন্যান্ট সেভেন্থ চর্চা।

……………………………….

বাবার কাছে সুর মানেই ছিল সততা। একটা ভুল সুরকে তিনি জীবনের ব্যর্থতা হিসেবেই দেখতেন। বলতেন, ‘সুরটা ঠিক হলে তবেই কথা বলিস। না হলে তুই মানুষ হবি না।’ আমার বয়স তখন আট কি ন’–মানুষ হবার সংজ্ঞা তখনও ঠিক বুঝিনি, কিন্তু এটুকু বুঝেছিলাম, বাবার কাছে ‘মানুষ’ মানে সঠিক সুরের মতোই ধারালো, স্বচ্ছ, আর কাঁপনহীন।

……………………………….

আমি জানালার পাশের একটা কোণ দখল করে ফেলেছিলাম– সেখানে দাঁড়িয়ে বাবার ছাত্রদের বাজনা শুনতাম। খেয়াল করতাম, কার সুরে বাবার মুখে হালকা প্রশ্রয়ের ছায়া পড়ে, আর কার ভুলে তিনি চশমাটা খুলে চোখ চাপেন। এর মধ্যে একজন ছাত্র ছিল, বাকিদের থেকে আলাদা– বিক্রম।

বিক্রম ছিল অন্ধ। কিন্তু সে যেন দেখতে পেত সেই সব কিছুকে, যা আমরা চোখে দেখেও দেখি না– সুর, অনুভব, সম্পর্কের লুকনো টান। বিক্রম যখন বাজাত, বাবার মুখটা বদলে যেত। কঠোরতা নরম হত, চোখে এক আশ্চর্য তৃপ্তি ফুটে উঠত। আমি বুঝে যেতাম, বিক্রম সেই সুরে পৌঁছে গেছে, যেটা বাবা আজীবন খুঁজেছেন।

এই অন্ধ ছেলেটার প্রতি আমার একটা অদ্ভুত হিংসে জন্ম নিল– অদৃশ্য, অথচ প্রতিদিন বেড়ে চলা। আমি অনেক চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারতাম না, একজন যিনি কিছুই দেখতে পান না, তিনি কী করে এত স্পষ্টভাবে বাজাতে পারেন বাবার মন? আমি একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আজ কী বাজালি?’ সে হেসে বলেছিল, ‘তুমি তো শুনছ… তুমি বলতে পারো না?’ আমি চুপ করে ছিলাম। কিন্তু মনের ভিতর বলেছিলাম– তুই শুনে ফেললি আমার বাবার মন, আমি তো সেই মন ছুঁতেই পারলাম না!

বছর কেটে গেল। আমি বাবার প্রিয় ছাত্র হয়ে উঠলাম না। বিদ্রোহীও হয়ে উঠতে পারলাম না। শুধু শিখে নিলাম কীভাবে একা একা নিজের মতো করে সুর বানাতে হয়– একটু জানলার পাশে দাঁড়িয়ে, একটু চোখ বন্ধ করে, একটু বাবার সুর মনে রেখে… আবার একটু তাকে পাল্টে দিয়ে।

ঠিক সেই সময়েই এলেন সলিল চৌধুরী।

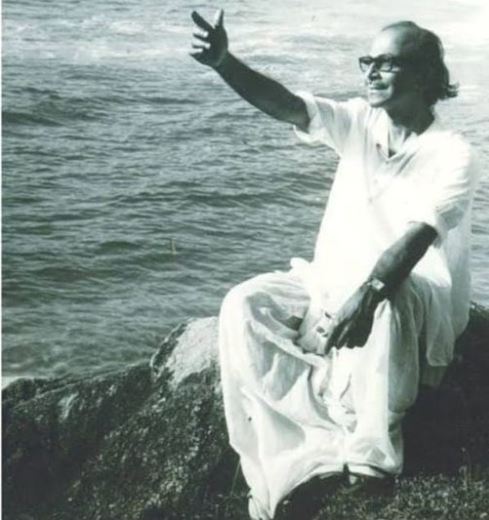

প্রথমে শুধু গান। পরে তিনি হয়ে উঠলেন যেন অন্য এক বাবা– যাঁর চোখে কোনও বাঁ-হাত ঠিক না রাখার রাগ নেই, কেবল কানটা খোলা রাখার অনুরোধ আছে। সলিলদার মধ্যে ছিল একরকম অভ্রভেদী মাধুর্য। প্রতিবাদের মতো তীব্র, অথচ বৃষ্টির মতো কোমল। তাঁর গানে ছিল শহরের গন্ধ, মফস্সলের ধুলো, আদিবাসী ঢোল, বেদনার ঝরনাধ্বনি, আর কবিতার মৃদু চুমু।

আমার প্রথম পরিচয় ঘটে এক শীতের রাতে। বাবা তখন ‘না মন লাগে না’ গানটা বাজাচ্ছিলেন। সেই মুহূর্তটা ছিল এক অনবদ্য সংযোগ– আমি জানলার ফাঁক দিয়ে সেই গান শুনছিলাম, আর সলিল চৌধুরীর নাম তখনই প্রথম জানলাম। গানটা যেন বাবার হাতে হলেও তাঁর বাইরের কেউ লিখে দিয়েছিল– আর সেই ‘কেউ’টির নাম ‘সলিল’।

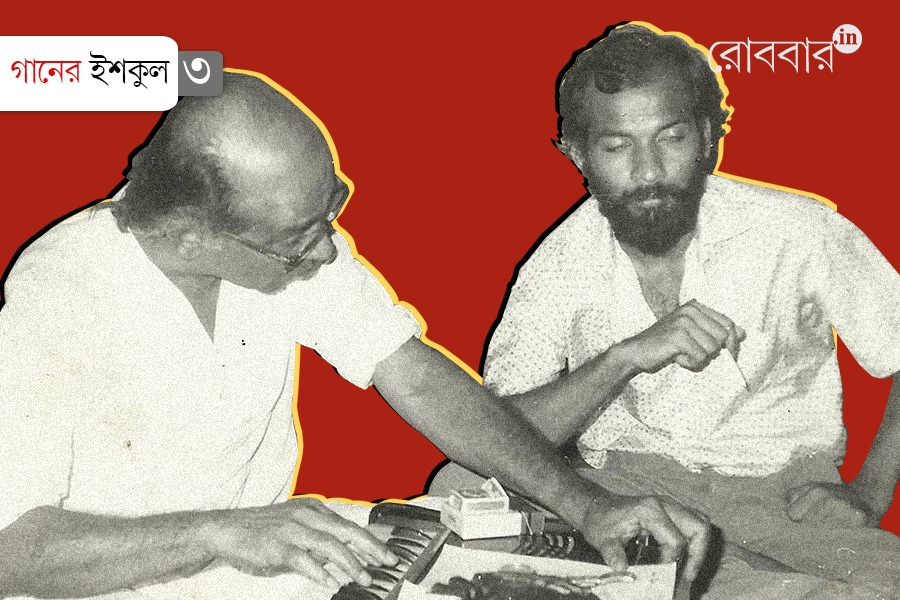

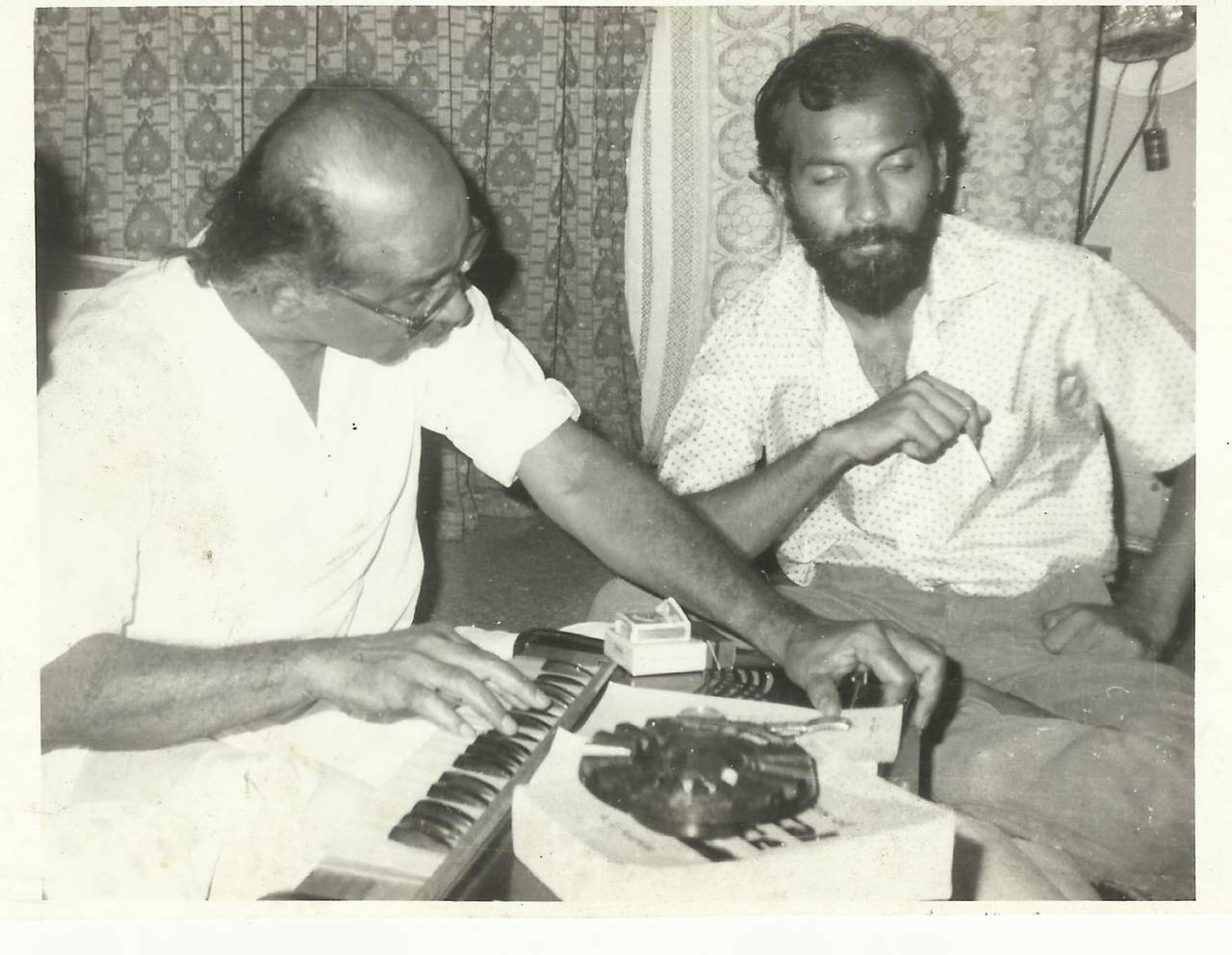

সলিলদার সঙ্গে আমার দেখা হয় ‘প্রতিধ্বনি’ নামের এক নাট্যদলে কাজ করতে গিয়ে। আমি তখন মূলত স্বরলিপি লেখা আর বাজনা সংক্রান্ত নোটেশন নিয়েই ব্যস্ত। ঢুকলাম রিহার্সালের ঘরে, আর প্রথমেই যাঁর চোখে চোখ পড়ল, তিনি সলিল চৌধুরী।

তাঁর চোখে ছিল বিদ্রোহ, মুখে ছিল শাসনহীন ভালোবাসা। বললেন, ‘তুমি বাজাও নিজের মতো করে।’ আমি বললাম, ‘কিন্তু আমি তো শিখিনি আপনার মতো।’ উনি বললেন, ‘তাই তো চাই। আমি চাই তুমি বাজাও তোমার মতো। নিজের মাটি খুঁড়ে নিজেই জল বের করো।’

এই কথাটা আমার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুর হয়ে রয়ে গেল।

সলিলদা আমাকে কোনও দিনও বেহালা শেখাননি। কিন্তু তিনি আমাকে শেখালেন কীভাবে একটা বেহালার কান্না গানে রূপ পায়, কীভাবে একটা প্রাচীন যন্ত্র আজকের কথায় কথা বলে। বাবা বলতেন, ‘ঠিক না হলে সেটা সুর নয়।’ সলিলদা বলতেন, ‘ঠিক-ভুল থাক, হৃদয়টা ঠিক থাকলেই সেটা গান।’

আমি তখন নাটক, চলচ্চিত্র, বিজ্ঞাপনে কাজ করতে শুরু করেছি। পাড়ার রেওয়াজঘরের ছেলেটা শহরের স্টুডিওর মধ্যে গিয়ে কখনও গিটারিস্টের সঙ্গে বিতর্ক করছে, কখনও কবির সঙ্গে লাইন ঠিক করছে। সেই সময় আমার সঙ্গে আলাপ হলো অনিরুদ্ধর– একজন কবি ও গায়ক, যার কণ্ঠে ছিল বিষাদ, ভাষায় ছিল আগুন। সে আমাকে বলেছিল, ‘তুই যখন সুর করিস, মনে হয় যেন রাগ বিহাগ ভোরবেলা ব্যালকনিতে বসে শহরের গরম ধোঁয়া খাচ্ছে।’ আমি হেসেছিলাম। কিন্তু এই কথাটাও মনের মধ্যে থেকে গেল।

একদিন বাবাকে বললাম, ‘সলিলদা বলেছেন আমি নিজের মতো বাজাই।’ তিনি কিছু বললেন না। কেবল একদিন, অনেক বছর পর, আমি যখন এক থিয়েটার প্রোডাকশনে নিজের সুর বাজাচ্ছিলাম, শুনে বলেছিলেন, ‘সেই ট্রামলাইনটার মতো বাজিয়েছিস খুব কড়া, কিন্তু দূরে একটা বিষণ্ণতা আছে। ঠিক সলিলবাবুর মতো। আমার মতো নয়।’

সেদিন বুঝলাম, সেই চোখের ভিতর কিছু একটা গলে গিয়েছে।

আজও আমি জানালার পাশে দাঁড়ালে বিক্রমের বেহালার সুর শুনি। বাবা নেই, সলিলদাও নেই। অনিরুদ্ধ এখন পাহাড়ে চলে গেছে– চিঠি লেখে, কবিতা পাঠায়, গান করে না আর।

কিন্তু এই তিনজন মানুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি বুঝি, একটা সুর ঠিক কাকে ছুঁয়ে ফেলে– যে ‘বাঁ-হাত’ কখনও ঠিকঠাক হয়নি, কিন্তু তবুও মানুষের মতো হয়ে উঠেছে।

সেই বেহালার বেণু আজও বাজে আমার ভেতরে– কখনও বাবার মতো টানটান, কখনও সলিলদার মতো স্নিগ্ধ, আর কখনও বিক্রমের মতো– অন্ধ, অথচ অসীম।

……………………………….

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

……………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved