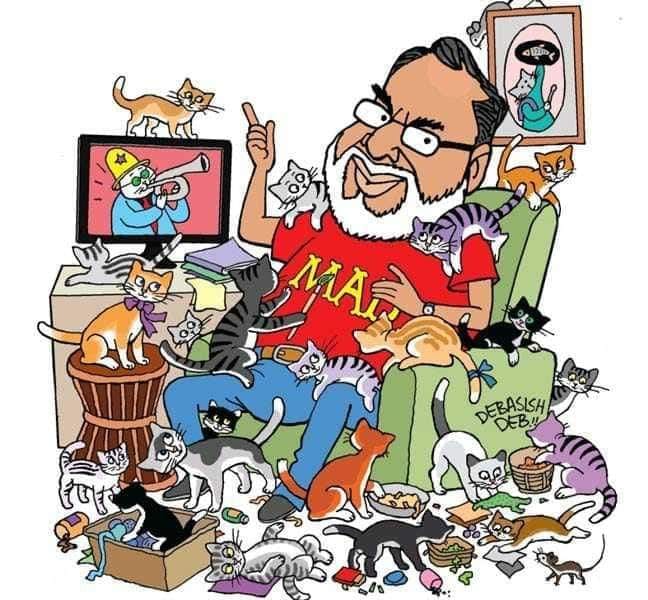

দেবাশীষ দেবের ৭০ বছরের জন্মদিন পেরিয়ে গিয়েছে সদ্য। নভেম্বরের ৮ তারিখে। কিন্তু কুছ পরোয়া নেই। তাঁর ছবি, তাঁর লেখা, রোজ নতুন করে জন্মাচ্ছে। তাঁর অমলিন আনন্দময় ছবি বাঙালি উত্তরাধিকার সূত্রে পাক– এই আমাদের আশা। তাঁর জন্মদিনের এই সেলিব্রেশনে, তিন শিল্পীর ছবি-লেখা একজোট করা গেল। স্বয়ং দেবাশীষ দেব, কৃষ্ণেন্দু চাকী এবং অনুপ রায়। দেবাশীষ দেব এবং তাঁকে যাঁরা ভালোবাসেন, সেই অগণিত মানুষদের প্রতি আমাদের জন্মদিনের গিফট!

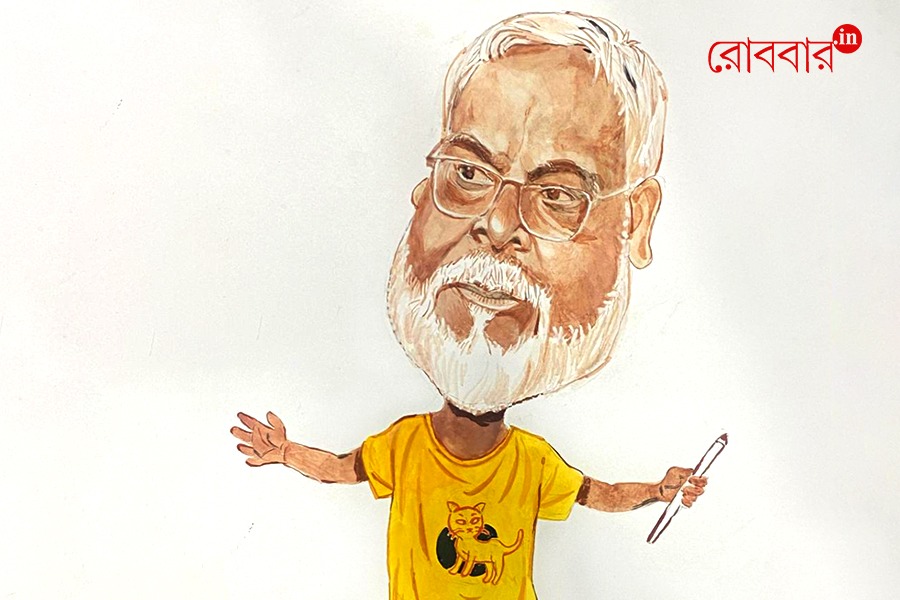

প্রচ্ছদের ক্যারিকেচার: অনুপ রায়

বাংলা সরস সাহিত্যের অলংকরণের ঐতিহ্য খুবই সমৃদ্ধ। অতীতে বেশ কিছু গুণী শিল্পী অলংকরণের বিশেষ এই দুরূহ ধারাটিতে অসামান্য সাফল্যের নিদর্শন রেখে গিয়েছেন। সেকালের সীমিত মুদ্রণ প্রযুক্তির মধ্যেই, তাঁদের দক্ষতা, নিষ্ঠা আর তুলনাহীন রসবোধ আমাদের এখনও বিস্মিত করে। শিল্পী দেবাশীষ দেব যে তাঁদেরই একজন সার্থক উত্তরসূরি– এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

কেন জানি না, বহুকাল ধরেই অধিকাংশ বাঙালি পাঠকের স্বভাবে হাস্যরসাত্মক সাহিত্য ও তার অলংকরণকে কিছুটা হালকাভাবে নেওয়ার অভ্যেস রয়ে গিয়েছে। এই অভ্যেসটা যে ঠিক কীভাবে গড়ে উঠেছে, সেটা বলা মুশকিল। সরস সাহিত্য রচনা এবং তার চিত্রায়ণ যে কতটা অবিশ্বাস্য রকমের দুঃসাধ্য ও সৃষ্টিশীল একটা কাজের পর্যায়ে পড়ে, সেটা এখানকার অধিকাংশ মানুষই বুঝতে পারেন না। অনেক সময়ই দেখা গিয়েছে, কোনও প্রতিভাবান সাহিত্যিক মজার লেখা লিখতে চেষ্টা করে, পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন অথবা কোনও যথার্থ গুণী শিল্পীও হাসি বা মজার লেখার সঙ্গে ছবি আঁকতে গিয়ে, পাঠক বা দর্শককে হতাশ করেছেন। আসলে ‘হিউমার সেন্স’ জিনিসটা লেখক বা শিল্পীর মজ্জাগত না-হলে, শুধুমাত্র দক্ষতা দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টি করা সম্ভব নয়।

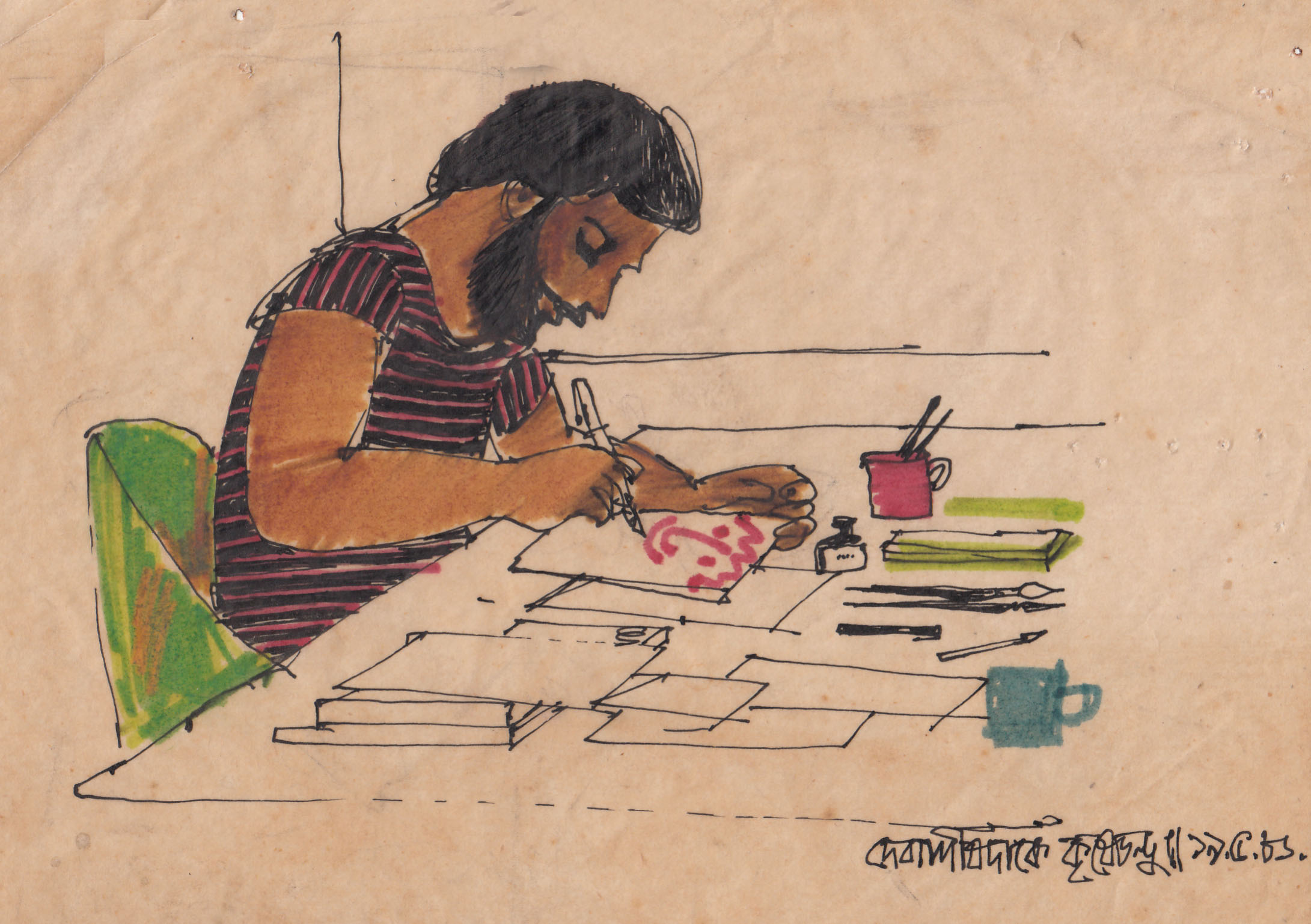

দেবাশীষদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ১৯৮২ বা ’৮৩ সালে। তারপর কর্মসূত্রে, ১৯৮৫ থেকে একটানা ২০ বছর, আমরা পাশাপাশি বসে কাজ করেছি। ফলে, ওর কাজ এবং কাজের ধরন সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা ধারণা স্বাভাবিকভাবেই আমার মনে গেঁথে রয়েছে।

একজন ইলাস্ট্রেটরকে ফিগার ড্রয়িং, বিশেষত নানা ধরনের, নানা বয়সের মানুষের বিভিন্ন মুভমেন্ট, অ্যাকশন, এক্সপ্রেশন, ভাবভঙ্গি এবং বডি ল্যাঙ্গুয়েজকে অনবরত স্টাডি করে যেতে হয়। সেইসঙ্গে নানারকম গাছপালা, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পশুপাখি– এসবের চরিত্র ও গড়নকেও রাখতে হয় তাঁর নখদর্পণে। এগুলো শিল্পীর আয়ত্ত্বে আসে অনর্গল স্কেচ করে যাওয়ার অভ্যেস থেকে। গোড়া থেকেই দেখে এসেছি, এই স্কেচ করার অভ্যেস দেবাশীষদার পূর্ণ মাত্রায় ছিল। যার ফলে, ওর ‘ভিসুয়াল ভোকাবুলারি’ ছিল আশ্চর্য রকমের ভালো। যে জিনিসটা, যে কোনও শিল্পীরই সম্পদ, যেটা শিল্পীর কাজকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখে। এই ফাউন্ডেশন মজবুত না-হলে, কোনও ইলাস্ট্রেটরই তাঁর মনের মতো করে, নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করতে পারবেন না। এই ভিত তৈরি করতে যে নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও একাগ্রতা লাগে, নিঃসন্দেহে দেবাশীষদার সেটা পুরোদস্তুর ছিল। দিনের পর দিন একাগ্রভাবে ওকে অনুশীলন করে যেতে দেখেছি। এবং এই অনর্গল চর্চার ফলেই ধীরে ধীরে তৈরি হয়ে উঠেছিল ওর ড্রয়িংকে ডিস্টর্ট করার ক্ষমতা। কার্টুন বা ক্যারিকেচারধর্মী কাজের জন্য যে ক্ষমতা থাকাটা একেবারে অপরিহার্য।

আমেরিকার বিখ্যাত হিউমার ম্যাগাজিন ‘ম্যাড’-এর ওস্তাদ শিল্পীদের মধ্যে জ্যাক ডেভিস, অ্যারাগোনিস, ডন মার্টিন অথবা রোয়াল্ড ডাল-এর ছোটদের জন্য লেখা বইগুলোর ইলাস্ট্রেটর কুইনটিন ব্লেক, বা ব্রিটিশ লেখক ও ইলাস্ট্রেটর টনি রস্– এঁদের কাজ দেবাশীষদা খুবই পছন্দ করত। সেই সঙ্গে ওর একইরকম প্রিয় ছিল সত্যজিৎ রায়, শৈল চক্রবর্তী, রেবতীভূষণ, সুধীর মৈত্র, সমীর সরকার, বিমল দাস, অহিভূষণ মালিক বা মারিও মিরান্ডার কাজ। তাছাড়া কুট্টি, আর. কে. লক্ষ্মণ এবং লন্ডনের সাবেক কালের ‘পাঞ্চ’ ম্যাগাজিনের বাঘা বাঘা কার্টুনিস্ট তো ছিলেনই। আর এঁদের বাইরে, ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে লিওনেন কালিশ-এর নাম। যাঁর কাজের অসম্ভব ভক্ত ছিল দেবাশীষদা। তখনও ইন্টারনেট আসেনি। ‘মডার্ন পাবলিসিটি’, ‘গ্রাফিস অ্যানুয়াল’ বা ‘ব্ল্যাকবুক’ এগুলোর কোনও একটাতে, দেবাশীষদাই আমাকে প্রথম কালিশ-এর কাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। দিনের পর দিন নিয়মিত দেশি-বিদেশি নানা শিল্পীর কাজ দেখা, আর সেই সঙ্গে ক্রমাগত অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে, ক্রমশ ওকে কাজের সম্পূর্ণ নিজস্ব একটা ঘরানা তৈরি করে নিতে দেখেছি, যেটা ওই নিরলস প্রচেষ্টা ছাড়া অসম্ভব।

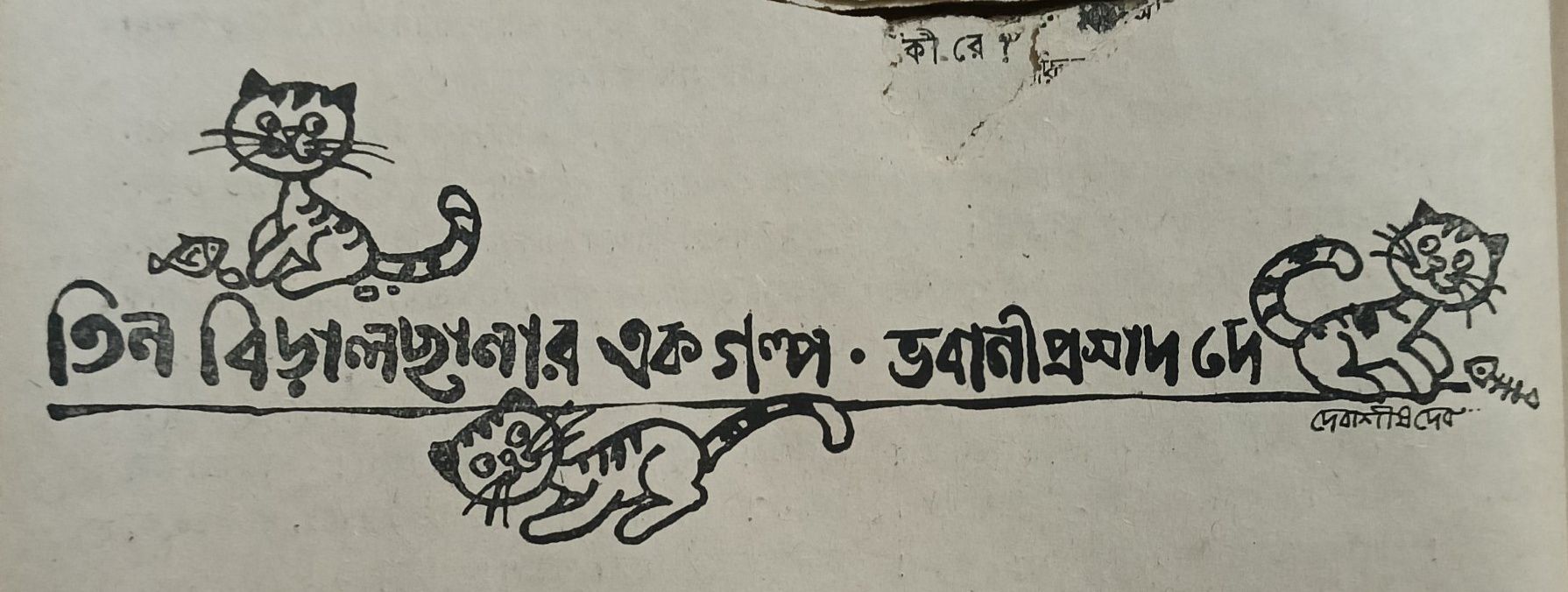

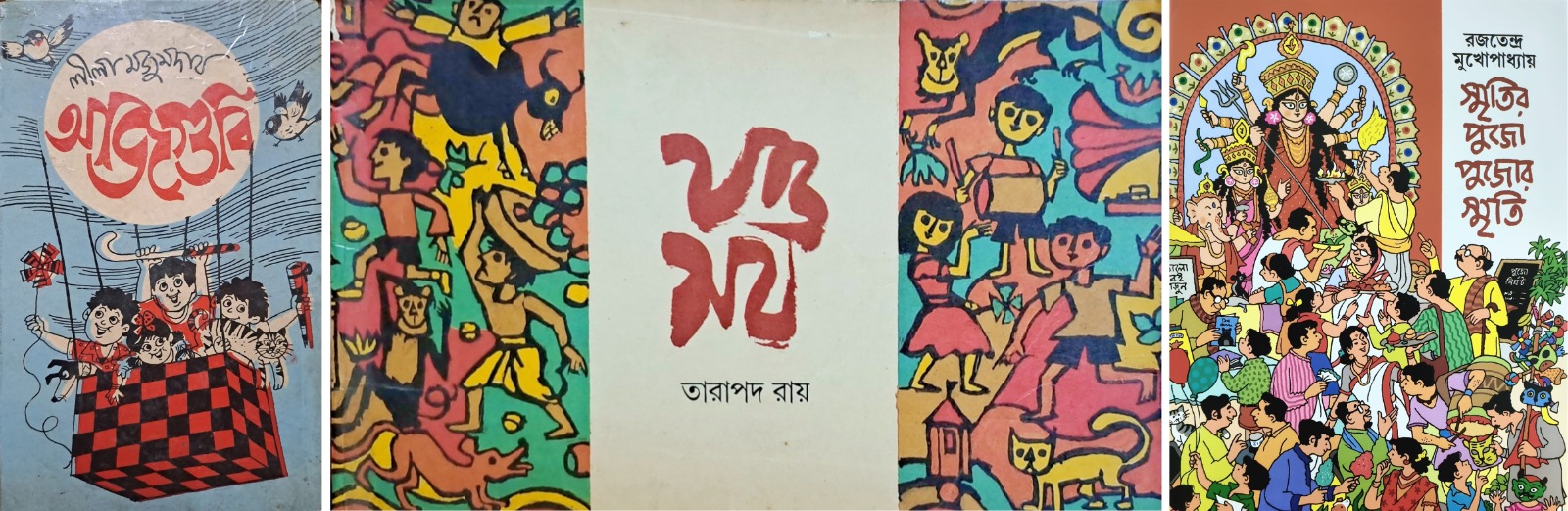

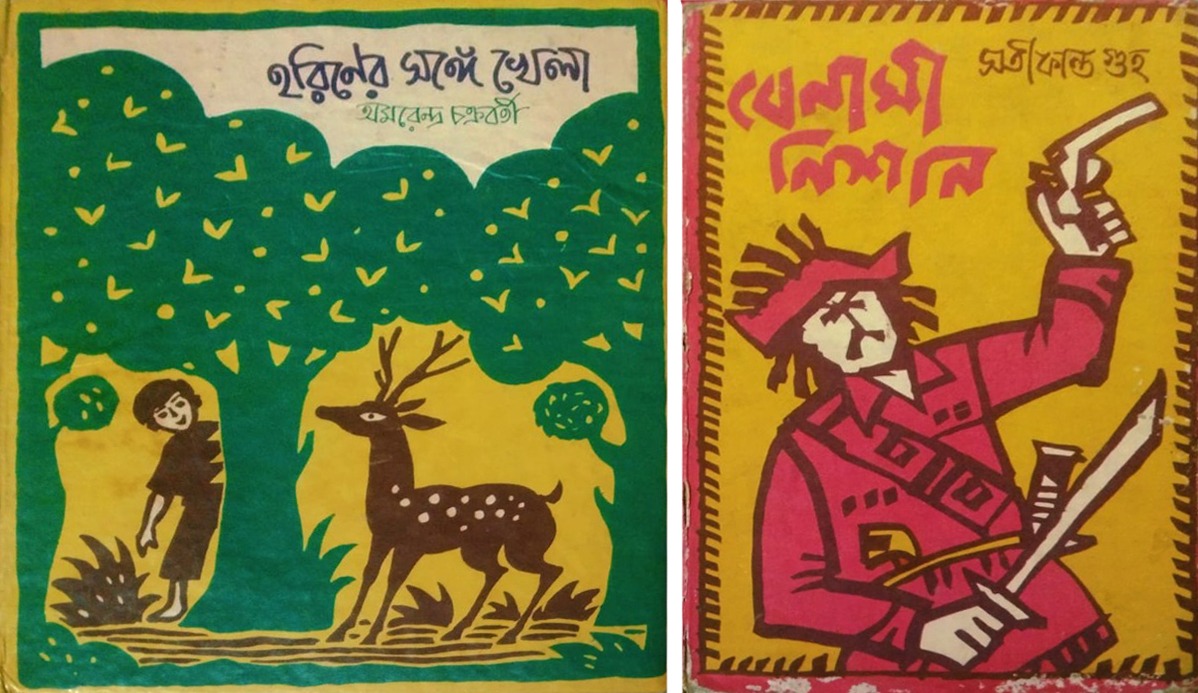

আমার মনে হয়, দেবাশীষদার কাজের অনেকগুলো দিকের মধ্যে একটা বিশেষ দিক হল ওর ডিজাইন এবং টাইপোগ্রাফি সেন্স। যেটা অনেকেই লক্ষ করেন না বা উল্লেখ করতে ভুলে যান। এটা ওর কভার ডিজাইন এবং ইলাস্ট্রেশনকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছে। আর্ট কলেজ থেকে বেরনোর পর, যে সময়টায় ও বই আর পত্রপত্রিকার জন্য কাজ করতে শুরু করে, অর্থাৎ সাতের দশকের মাঝামাঝি বা শেষ দিকটায়, তখন প্রধানত সাদা-কালোতেই ইলাস্ট্রেশন করতে হত। এখনকার বই বা ম্যাগাজিনের মতো পাতায় পাতায় রঙিন ছবি তখন ছাপা হত না। শুধুমাত্র ক্রোকুইল নিব, ব্রাশ আর চাইনিজ ইংক দিয়ে সে যুগের বরেণ্য শিল্পীরা যেসব অতুলনীয় কাজ করে গিয়েছেন, পুরনো বই আর পত্রপত্রিকা ঘেঁটে– সেগুলো ও নিয়মিত দেখত এবং অনুশীলন করত। পরবর্তীকালে দেবাশীষদার ড্রয়িং-এ যে ক্যাজুয়াল ও মিনিম্যালিস্ট অ্যাপ্রোচ আমরা লক্ষ করি, সেটা একটানা করে যাওয়া প্রচুর প্র্যাকটিসের ফসল। ইচ্ছে করলেই, যে-কেউ ওটা করতে পারবে না।

বই পড়া আর সিনেমা দেখার অভ্যেসও দেবাশীষদার কাজকে নতুন কিছু মাত্রা দিয়েছে বলে আমার মনে হয়। ইলাস্ট্রেশনের জন্য, লেখার যথাযোগ্য সিকোয়েন্সটা খুঁজে বের করে, সেটাকে নিজের মনের মতো করে নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রেও ওর বাহাদুরিকে অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। আর একটা কথাও আমার মনে হয়, সেটা হল, দেবাশীষদার কাজের অনেক কম্পোজিশনের ক্ষেত্রে, বেশ কিছু সিনেমাটিক উপাদান রয়েছে। সেগুলো যেন অনেকটা মুভি ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ থেকেই আঁকা। আর একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা না বললেই নয়। তা হল ওর কাজের ডিটেলিং। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের চরিত্র, তাদের পোশাক পরিচ্ছদ, জিনিসপত্র, দৈনন্দিন জীবনযাপনের নানা খুঁটিনাটি, এগুলো ওর ইলাস্ট্রেশনে সর্বদাই খুব যত্নের সঙ্গে বর্ণনা করা রয়েছে। সন্দেহাতীতভাবে, দেবাশীষদার কাজকে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে সাহায্য করে এসেছে সেইসব ছোট ছোট ডিটেল। তাছাড়া, হাসি বা মজার বাইরেও, ওর কাজে সবসময়ই একটা মিষ্টি, স্বতঃস্ফূর্ত তারুণ্যের স্বাদ পাওয়া যায়। যার আবেদন দেবাশীষদার জনপ্রিয়তার প্রধান একটা কারণ।

বাংলা ভাষায় সরস রচনার মান এবং সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। সুদূর ভবিষ্যতে এখানে মজার লেখা বা তার অলংকরণ ঠিক কী চেহারা নেবে, সেটা আমাদের সম্পূর্ণ অজানা। তবুও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সত্যিকারের রসিক পাঠকদের কাছে– তারাপদ রায়, হিমানীশ গোস্বামী, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় বা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে সঙ্গে দেবাশীষদার কাজও একইভাবে সমাদৃত হবে। যেমন, এখনও আমরা গভীর শ্রদ্ধায় একইসঙ্গে মনে রেখেছি, শিবরাম চক্রবর্তী ও শৈল চক্রবর্তীর কাজ।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved