পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় মূল স্কেল (যা ছিল রাগ কাফি নির্ভর) ইক্যুয়াল টেম্পার্ড স্কেল (এক্ষেত্রে রাগ বিলাবল অনুসারে– যার সব স্বর এখনকার পদ্ধতি অনুসারে শুদ্ধ) দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয় গত দু’-তিনশ বছরে। এই পদ্ধতি অনুসারে পুরো কম্পাঙ্ক বিস্তারকে ১২-টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শ্রুতির হিসেবটা একটু আলাদা। সেখানে কণ্ঠস্বরের অনুনাদ জনিত রসাভাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেই সব শ্রুতির অবস্থান এই টেম্পার্ড অবস্থানের চেয়ে সামান্য আলাদা। এছাড়া ভারতীয় পদ্ধতিতে স্বরের পারস্পরিক একটি সম্পর্ক আছে যাকে ‘সম্বাদ’ বা ‘কনসোনেন্স’ বলা হয়ে থাকে। বিস্তৃত বয়ান না-করেও এটা বলা যায় যে ষড়জ (সা), ঋষভ (রে) এবং গান্ধারের (গা) কম্পাঙ্কের অনুপাত হল ১০০ : ১২৫ : ১৫০। ইক্যুয়াল টেম্পার্ড স্কেল অনুযায়ী যে মান হল ১০০ : ১২৬ : ১৪৯.৮৩, যাকে ‘ডিসোনেন্স’ বলা হয়।

কিছু বিষাদ আছে যা উদাসী বাউলের, কিছু বিষাদ যেন বিরহী প্রেমিকের। কোনও কান্নার মর্মে আছে মারোয়াঁর সাঁঝবেলার সন্ধিপ্রকাশ, কিছু কান্না যেন আবার রাগ পুরিয়ার চেতনাকে মূর্ত করে আছে। রাগের স্বরের সূক্ষ্ম প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই এসব ভাবের আনাগোনা রূপ নেয় শ্রবণপথে। সে এক অধিগত শ্রবণের পথচলা।

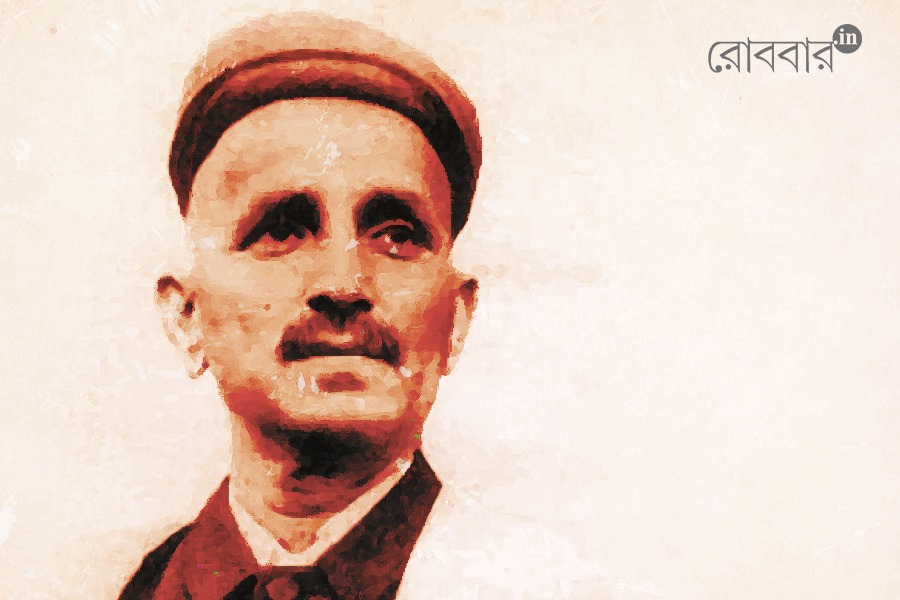

আধুনিক ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপির নির্মাণের ক্ষেত্রে একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব পণ্ডিত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর (১৮১৩-১৮৯৩) শিষ্য কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৬-১৯০৪) বেশ কিছু আকর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন ভারতীয় মার্গ সংগীত বিষয়ে। ওঁর লেখা ‘বঙ্গৈকতান’ (১৮৬৭), শুধুমাত্র বাংলা ভাষা নয় বরং ভারতীয় যে কোনও ভাষায় মুদ্রিত আকারে প্রথম স্বরলিপি গ্রন্থ। ওঁরই আর একটা গুরুত্বপূর্ণ রচনা ‘গীতসূত্রসার’ (প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে)। এই বইতে বর্ণিত কিছু সাংগীতিক ঔপপত্তিক বিষয় নিয়ে ঠাকুর পরিবারের ‘বড়ো তরফ’ অর্থাৎ পাথুরিয়াঘাটার জমিদার বংশের এক অন্যতম কৃতী পুরুষ এবং সংগীতশাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের (১৮৪০-১৯১৪) সঙ্গে আলোচনার জন্য এক মারাঠি আইনজ্ঞ কলকাতায় আসেন ১৯০৭ নাগাদ। ‘গীতসূত্রসার’ গ্রন্থের বিস্তারিত পাঠের জন্যই বাংলা ভাষা শিখেছিলেন ওই ভদ্রলোক। সারস্বত চর্চায় এমন নিমগ্ন সত্তা যে কোনও দেশ এবং কালেই বিরল। বাংলা ছাড়াও ভারতের অন্যান্য বেশ কিছু প্রদেশের ভাষাও শিখেছিলেন তিনি, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের কিছু প্রামাণ্য গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করার জন্য। ভারতীয় মার্গ সংগীতের চেতনায় নিবেদিত এই ব্যক্তিত্বের নাম পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে (১৮৬০-১৯৩৬)।

১৮৬০ সালের ১০ আগস্ট মহারাষ্ট্রের তৎকালীন বোম্বে প্রভিন্সের অন্তর্গত বালকেশ্বর গ্রামে এক অবস্থাপন্ন পরিবারে জন্ম হয় ভাতখণ্ডেজির। ছেলেবেলায় মায়ের কাছে ভজন শেখার মধ্যে দিয়ে স্বরের দীক্ষা। বেনারসের সুপ্রসিদ্ধ সেতারি পান্নালাল বাজপেয়ির শিষ্য বল্লভদাসজির কাছে প্রাথমিকভাবে সেতার শিক্ষা শুরু করেন ভাতখণ্ডেজি। পরবর্তীকালে বিখ্যাত বীণকার আলি হোসেনের শিষ্য গোপালজির কাছেও সেতার শেখেন তিনি। ১৮৮৪ সালে এফ.এ পাশ করার পর বোম্বে শহরের কাছে ‘গায়ন উত্তেজন মণ্ডলী’ নামে এক প্রসিদ্ধ সংগীত শিক্ষাকেন্দ্রের সদস্য হয়ে যান। পাশাপাশি রাওজি বুয়া বেলবাগকার নামে এক বিখ্যাত ধ্রুপদিয়ার কাছে শুরু হয় ধ্রুপদ শিক্ষা; পাশাপাশি মহম্মদ হোসেন এবং বিলায়ত হোসেনের কাছে চলেছিল খেয়াল চর্চা। কয়েক বছরের মধ্যে তাঁর দক্ষতা এমন এক পর্যায় পৌঁছয় যে ‘গায়ন উত্তেজন মণ্ডলী’র পরিচালনার ভার তাঁকেই দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৮৯০ সালে আইন পরীক্ষায় পাশ করে, দক্ষ আইনজীবী হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন মহারাষ্ট্রে। কিন্তু সংগীতের জন্য অনেক সময়ই নিজের আইন ব্যবসা ফেলে তিনি ছুটে যেতেন কোনও পণ্ডিত বা ওস্তাদের বাড়ি, অজানা বন্দিশের খোঁজে।

প্রাচীন এবং মধ্য যুগে ভারতীয় মার্গ সংগীতের অবয়ব নিয়ে নানা ধন্দ আছে পণ্ডিতদের মধ্যে। ভারতীয় সংগীত শ্রুতিনির্ভর, স্বরের সূক্ষ্মতম ভগ্নাংশেও লুকিয়ে আছে তার পরিচয়। যেমন উত্তর ভারতীয় সংগীত অনুযায়ী ষড়জ বা ‘সা’ চার শ্রুতির, ঋষভ বা ‘রে’ তিন শ্রুতির ইত্যাদি। দক্ষিণের কর্ণাটকি সংগীতে আবার আছে ‘মেল’ পদ্ধতি যার পঞ্জীকরণ আরও সূক্ষ্ম। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা হয়তো আর একটু প্রকাশিত হবে। রাগ দরবারী (ঠাট– আশাবরী) এবং রাগ আভোগী (ঠাট– কাফি) দুয়েরই রাগালাপ কানাড়া অঙ্গ আশ্রিত। কিন্তু দরবারীতে কোমল গান্ধারের শ্রুতির ক্ষেত্রে যখন আরোহণে অতি কোমল এবং অবরোহণে অণু কোমল শ্রুতি ব্যবহৃত হয়, তখন আবার আভোগীতে উভয় ক্ষেত্রেই অণু কোমল গান্ধার রাগের অঙ্গ প্রকাশ করে।

মোটামুটি ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দী নাগাদ ভারতীয় সংগীতের কিছু মূলগত পরিবর্তনের জন্য সংগীত-বিষয়ক প্রামাণ্য বইগুলোতে বর্ণিত বিভিন্ন রাগের স্বর বা শ্রুতির অবস্থানকে ধরতে পারা দুরূহ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভরত মুনির লেখা ‘নাট্যশাস্ত্র’-র মতো সুপ্রাচীন বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেবের লেখা ‘সংগীত রত্নাকর’ এমনই কিছু আকর গ্রন্থ। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই বোঝা গেছিল যে এইসব বইতে লেখা স্বরের অবস্থান অনেক ক্ষেত্রেই প্রহেলিকার সৃষ্টি করছে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতীয় মূল স্কেল (যা ছিল রাগ কাফি নির্ভর) ইক্যুয়াল টেম্পার্ড স্কেল (এক্ষেত্রে রাগ বিলাবল অনুসারে– যার সব স্বর এখনকার পদ্ধতি অনুসারে শুদ্ধ) দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয় গত দু’-তিনশ বছরে। এই পদ্ধতি অনুসারে যদি মন্দ্র বা মধ্য ষড়জ (সা) কে ‘০’ বলে থাকি তাহলে তার পরবর্তী সপ্তকের ষড়জ ‘১২০০’, এখানে একক হল ‘সেন্ট’। এই পুরো কম্পাঙ্ক বিস্তারকে ১২-টি সমান ভাগে ভাগ করা হয়। ফলে, ষড়জ কে ‘০’ ধরলে কোমল ঋষভ (রে) হল ‘১০০’, শুদ্ধ ঋষভ হল ‘২০০’ এভাবে চলতে চলতে শুদ্ধ নিষাদ ‘১১০০ সেন্ট’। আধুনিক কী-বোর্ড এই পদ্ধতি অনুসারেই টিউন করা হয়। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় শ্রুতির হিসেবটা একটু আলাদা। সেখানে কণ্ঠস্বরের অনুনাদ জনিত রসাভাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়, প্রকৃতি নিজেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের দুয়ারকে যে কম্পাঙ্কে মেলে ধরেছেন। সেই সব শ্রুতির অবস্থান এই টেম্পার্ড অবস্থানের চেয়ে সামান্য আলাদা। এছাড়া ভারতীয় পদ্ধতিতে স্বরের পারস্পরিক একটি সম্পর্ক আছে যাকে ‘সম্বাদ’ বা ‘কনসোনেন্স’ বলা হয়ে থাকে। বিস্তৃত বয়ান না-করেও এটা বলা যায় যে ষড়জ (সা), ঋষভ (রে) এবং গান্ধারের (গা) কম্পাঙ্কের অনুপাত হল ১০০ : ১২৫ : ১৫০। ইক্যুয়াল টেম্পার্ড স্কেল অনুযায়ী যে মান হল ১০০ : ১২৬ : ১৪৯.৮৩, যাকে ‘ডিসোনেন্স’ বলা হয়।

কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতি থেকে টেম্পার্ড স্কেলে এই পরিবর্তনের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই রাগের মূলগত কাঠামোকে বা স্বরস্থানকে ধরতে পারা যাচ্ছিল না সেই সময়। এছাড়া বিভিন্ন ঘরানায় রাগের শ্রুতির বেশ কিছু সূক্ষ্ম বা স্থূল পার্থক্য দেখা যায়, যার ফলে সাধারণ সংগীত শিক্ষার্থীর কাছে কিছু রাগরূপ আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে একটা বিরাট বাধা দেখা দিচ্ছিল। অনেকে মনে করেন কমবেশি এই সময় খেয়ালেরও প্রচলন হয়, যা মোটামুটি মহম্মদ শাহ রঙ্গিলার শাসনকাল। এছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকেই চিরাচরিতভাবে গুরুর কাছে থেকে সংগীত শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন সংগীতশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছিল– যেখানে অনেক বেশি সংখ্যায় শিক্ষার্থীরা শিখতে পারত।

ভাতখণ্ডেজি প্রাচীন প্রামাণ্য সংগীত গ্রন্থ থেকে বিভিন্ন সাংগীতিক বিন্যাস সম্পর্কে জানার জন্য প্রায় সারা ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। এটায়াপুরমে তাঁর সাথে গোবিন্দ দীক্ষিতার এবং ‘চতুর্দ্দণ্ডী প্রকাশিকা’র রচয়িতা ভেঙ্কটমাখির সাক্ষাৎ এবং আলোচনা হয়। তিনি ওই বইয়ের একটা পাণ্ডুলিপিও উপহার পান। এছাড়া তিনি রামামাত্যের ‘স্বর-মেলা-কলানিধি’, তুলাজেন্দ্রের ‘সংগীত সারামৃত’ এবং ‘রাগলক্ষণ’ এই বইগুলোর প্রতিলিপি সংগ্রহ করে এনে বোম্বে শহর থেকে আবার সেগুলো পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভাতখণ্ডেজিই সর্বপ্রথম উত্তর ভারতীয় সংগীতের সাথে দক্ষিণের কর্ণাটকি সংগীতের বিভিন্নতা জনমানসের সামনে এনেছিলেন। পরে নাগপুর, কলকাতা ইত্যাদি শহরে গেছিলেন প্রামাণ্য গ্রন্থের সন্ধানে। এছাড়া হায়দ্রাবাদে তাঁর সাথে আপ্পা তুলসী, তানরস খাঁয়ের পরিবারের কিছু পেশাদার গায়ক, গোলাম ঘোরে, উমরাও খাঁ, আব্দুল করিম খাঁ, মহম্মদ সিদ্দিকি এবং ধ্রুপদ গায়ক মুরাদ খাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়। আপ্পা তুলসী সংগীত বিষয়ে ভাতখণ্ডেজির তত্ত্বগুলো নিবিড় শ্রদ্ধার সাথে মেনে নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে ওঁর লেখা সংস্কৃত গ্রন্থ ‘সংগীত সুধাকর’, ‘সংগীত কল্পদ্রুমাঙ্কুর’ ও ‘রাগচন্দ্রিকা’ এবং হিন্দিতে লেখা ‘রাগচন্দ্রিকা সার’-এর ভিত্তি ছিল ভাতখণ্ডেজি বর্ণিত রাগের সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা। ১৯০৮-১৯০৯ সময়টা ভাতখণ্ডেজির শেষ ভারত সফর। এবার উত্তরের শহর মানে জব্বলপুর, মথুরা, আগ্রা, দিল্লী, বিকানীর, জয়পুর ইত্যাদি জায়গায় গেছিলেন ভাতখণ্ডেজি। এবারে তিনি এলাহাবাদের পীতমলাল গোঁসাই, মথুরার গণেশীলাল, দিল্লীর পান্নালাল গোস্বামী প্রমুখ সংগীত বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করেন, এবং উদয়পুরের ডাগর পরিবারের আল্লাবন্দে এবং জাকিরুদ্দিন খাঁর সংগীত নিবিড়ভাবে শোনেন। এলাহাবাদে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ যোশীর প্রচেষ্টায় তিনি লোচনের দুর্লভ ‘রাগ তরঙ্গিনী’ গ্রন্থের একটা প্রতিলিপি সংগ্রহ করেছিলেন।

এই সমস্ত গ্রন্থের গভীর অনুধ্যানে তাঁর মনে কিছু গভীর প্রশ্নচিহ্নের উদয় হয়। এর ফলে ভরত ও শার্ঙ্গদেবের ‘গ্রাম-মূর্চ্ছণা-জাতি-রাগ’-এর সূত্রের সঙ্গে পরবর্তীকালের রাগ-রাগিণী বা মেল পদ্ধতির যোগসূত্র বের করার জন্য প্রবলভাবে উৎসুক হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু পরে ‘সংগীত রত্নাকর’-পূর্ববর্তী সময়ের সাথে পরবর্তীকালের যোগসূত্র আবিষ্কার করার চেয়ে তাঁর নিজের সময়ে প্রচলিত মার্গ সংগীতের গঠন-কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করার দিকেই মনোনিবেশ করলেন। আসলে এই দুই সময়ের কিছু বৈসাদৃশ্য দূর করার ক্ষেত্রে কোনও সংগীতজ্ঞই তাঁর পুরো সন্দেহ দূর করতে পারেননি। সারা ভারতের গুণী সংগীতজ্ঞদের সাথে আলাপ-আলোচনা এবং অসংখ্য প্রামাণ্য গ্রন্থ গভীরভাবে অধ্যয়ন করে কতগুলো মূল সিদ্ধান্তে আসেন তিনি। এই সিদ্ধান্তের ফলে একজন সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছে ভারতীয় মার্গ সংগীতের মূল চেহারাটা যথাযোগ্য প্রামাণ্যভাবে তুলে ধরার জন্য, সাধারণের বোধগম্য বয়ানে তাকে রেখে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেন। ওঁর সাহিত্যপ্রতিভা ছিল প্রখর। ১৯০৯ সালে সংস্কৃতে ‘লক্ষণগীত’ আর ‘অভিনবরাগমঞ্জরী’ নামে দুটো বই লিখে ওঁর গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তগুলো প্রাঞ্জলভাবে প্রকাশ করার কাজ শুরু করেছিলেন। পরের বছর মানে ১৯১০ সালে ‘লক্ষণগীত’ বইয়ের একটা বিস্তৃত টীকা হিসেবে মারাঠীতে ‘হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি’-র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই বই ভাতখণ্ডেজিকে সারা ভারতব্যাপী বিরাট পরিচিতি দেয় এবং গুণীজনের মাঝে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই বইগুলোতে প্রথম ঠাটভিত্তিক রাগের প্রকারভেদ আর আর তাদের সময়বিধি বর্ণনা করা শুরু হয়। ভাতখণ্ডেজির গবেষণা অনুসারে ১০-টি ঠাটে বিভক্ত উত্তর ভারতীয় রাগসংগীত। ঠাট বা রাগের এই মূলগত শ্রেণিগুলো এইরূপ–

১. বিলাবল– স র গ ম প ধ ন

২. খাম্বাজ– স র গ ম প ধ ন

৩. কাফী– স র গ ম প ধ ন

৪. আশাবরী– স র গ ম প ধ ন

৫. ভৈরবী– স র গ ম প ধ ন

৬. ভৈরব– স র গ ম প ধ ন

৭. কল্যাণ– স র গ ম´ প ধ ন

৮. মাড়োয়া– স র গ ম´ প ধ ন

৯. পূরবী– স র গ ম´ প ধ ন

১০. টোড়ী– স র গ ম´ প ধ ন

যদিও কিছু রাগকে এই বর্গীকরণের মধ্যে ফেলা যায়নি। যেমন ‘আহীর ভৈরব’, ‘নট ভৈরব’, ‘কিরওয়ানি’, ‘চারুকেশী’ প্রভৃতি। ভাতখণ্ডেজির প্রবর্তিত স্বরলিপিতে কোমল স্বর অর্থাৎ রে, গা, ধা, নি-কে নিচে মাত্রা দিয়ে এবং তীব্র বা ‘কড়ি’ মা-কে ওপরে লম্বা দাগ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। এছাড়া উদারা বা মন্দ্রসপ্তকের স্বরের নিচে এবং তারা বা তারসপ্তকের স্বরের উপরে একটা করে বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া উত্তর ভারতীয় স্বর-সপ্তককে তিনি বাইশ শ্রুতির আধারে সাজিয়ে তোলেন, যার মধ্যে বারোটি অর্থাৎ ১, ৩, ৫, ৬, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৮, ১৯ এবং ২১ নম্বর ‘শ্রুতি স্বর’ নামে পরিচিত এবং রাগ সৃষ্টির সময় এগুলো ব্যবহৃত হয়। এক স্বরের সঙ্গে পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বরের দূরত্ব প্রায় অর্ধস্বর বা সেমিটোন। রাগের ক্ষেত্রে আবার নানা রাগাঙ্গ প্রচলিত, যেমন– কানাড়া অঙ্গ, মল্লার অঙ্গ, সারঙ্গ অঙ্গ, বিলাবল অঙ্গ, কল্যাণ অঙ্গ, শ্রী অঙ্গ ইত্যাদি। বিশেষ কিছু রাগের টুকরা বা ‘ফ্রেজ’ যে-যে রাগ বিস্তারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তার কৌম বৈশিষ্ট্য নিয়ে এইসব রাগাঙ্গ নির্মিত হয়েছে। ভাতখণ্ডেজির ব্যাখ্যায় সংগীতের অন্তর্লীন মাধুর্য এবং নান্দনিকতার সঙ্গে সঙ্গে তার কাঠামোগত বিশেষ বৈশিষ্ট্যও অনুধাবন করা আপামর শ্রোতা এবং আগ্রহী শিক্ষার্থীর কাছে অনেক সহজসাধ্য হয়েছিল।

১৯১৫ সাল থেকে ভাতখণ্ডেজির মূল উদ্যোগে এবং রাজা তৃতীয় সয়াজী রাও গাইকোয়ারের পৃষ্ঠপোষকতায় নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন শুরু হয় বরোদায়। এর প্রভাবে সারা ভারতের বিভিন্ন শহরে নানা সংগীত সম্মেলনের চল শুরু হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যার অন্যতম উদ্যোক্তা আর বিচারক ছিলেন তিনি। এর মধ্যে দিল্লি, বেনারস লক্ষ্ণৌ এইসব জায়গায় হওয়া সংগীত সম্মেলন ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনার প্রত্যক্ষ প্রভাবে বরোদা, গোয়ালিয়র ইত্যাদি রাজ্যে সংগীত বিদ্যালয় স্থাপিত হয় স্থানীয় রাজা বা নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায়। এর পাশাপাশি চলছিল ‘হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি’র বাকি খণ্ডগুলি প্রকাশের কাজ। ১৯৩২ সালে এই বইয়ের শেষ (ষষ্ঠ) খণ্ড প্রকাশিত হয়। প্রায় ২০০০ খেয়াল আর ৬০০-র বেশি ধ্রুপদের সমন্বয়ে এই বই অনাগত সব সংগীত শিক্ষার্থী আর সংগীত পিপাসুর জন্য এক উজ্জ্বল দিকচিহ্ন হয়ে রয়ে গেছে তারপর থেকে।

১৯২৬ সালে রায় উমানাথ বালী, তৎকালীন যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ড. রায় রাজ্যেশ্বর বালী এবং ভাতখণ্ডেজির আগ্রহে লক্ষ্ণৌ ম্যারিস কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়, যা কিছুদিনের মধ্যেই সারা ভারতে অন্যতম সংগীত শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সেই সময় যুক্তপ্রদেশের গভর্নর স্যার উইলিয়াম সিনক্লেয়ার ম্যারিস ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক আর ভাতখণ্ডেজিই ছিলেন এর প্রথম অধ্যক্ষ। সেই সময় এই কাজে তাঁর এক অন্যতম সুহৃদ ছিলেন কবি অতুলপ্রসাদ সেন, যিনি নিজেও লক্ষ্ণৌ হাইকোর্টের এক প্রধান আইনজীবী হওয়ার পাশাপাশি সংগীতের ক্ষেত্রে ছিলেন গভীরভাবে উৎসাহী। এই ম্যারিস কলেজ পরে ‘ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে (বর্তমানে এক ডিমড্ বিশ্ববিদ্যালয়)। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ড. এইচ. এন. হুক্কু, পরবর্তীকালে বিখ্যাত অভিনেতা পাহাড়ি স্যান্যাল ছিলেন এই কলেজের প্রথম দিককার ছাত্র। এই সময়ই রামপুর স্টেটের নবাব হামিদ আলি খানের সাথে ভাতখণ্ডেজির বন্ধুত্বের ফলে নবাবের গুরু সেনিয়া ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ উজির খান এবং ছম্মন খানের কাছ থেকে অসংখ্য ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন তিনি; আর তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ যে এইসব গানের প্রামাণ্য স্বরলিপি তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছিলেন। ওঁর শিষ্যদের মধ্যে এই সাংগীতিক অভিনিবেশের ধারাকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে নিয়ে গেছিলেন পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনকর।

রক্তচাপ আর অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও সত্তরের পরেও বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সংগীত-সংক্রান্ত গবেষণা আর অধ্যয়নে মগ্ন হয়ে ছিলেন তিনি। অত্যধিক পরিশ্রমে ১৯৩৩ সালে এক গুরুতর পক্ষাঘাতের ফলে তাঁর জীবনীশক্তি অনেকটা ক্ষীণ হয়ে আসে। ১৯৩৬ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর বোম্বে শহরে দিনের শেষে এক চির ঘুমের দেশে চলে যান ভাতখণ্ডেজি, অশ্রুত সেই মহাজাগতিক শ্রুতির ডাকে যেভাবে সবাইকে চলে যেতে হয় একদিন। ভারতীয় মার্গ সংগীতের প্রচার, প্রসার এবং অনেক অজানা রাগ আর শ্রুতির ধারাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রামাণ্য বয়ানে রেখে যাওয়ার পেছনে তাঁর অবদান সংস্কৃতির সময়সরণিতে দিকচিহ্ন হয়ে রয়ে যাবে চিরকাল। তাঁর সমগ্র জীবনের অর্জন সংগীতের ব্যাপৃত মহাসমুদ্রে পথ খুঁজে পাওয়ার জন্য সুরের পিয়াসীদের কাছে উজ্জ্বল এক আলোর রেখা।

তথ্যঋণ:

১. পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, ড. শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনকর

২. ক্রমিক পুস্তক মালিকা (প্রথম-চতুর্থ খণ্ড), পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে

৩. ভাটকন্ডে’স কন্ট্রিব্যুশন টু মিউজিক, শোভনা মায়ার

৪. সংগীতাশংকর ক্রিয়েশনস্ ইউটিউব ভিডিও

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved