যখন অন্তঃপুরে মহিলারা কোণঠাসা, কিন্তু মহিলাদের জন্য ভাষাশিক্ষাকে উন্মুক্ত করেছে সমাজ, তখন তাঁরা সাহিত্যচর্চা ও নিজেকে প্রকাশ করার জন্য তুলে নিয়েছিলেন অনুবাদ। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুবাদিকারা বেনামে লিখছেন, তবুও হোমারের প্রথম অনুবাদ এক মহিলার হাত ধরেই। নিয়ম-নীতির বেড়াজাল ভেঙে নিজেকে প্রকাশ করতে মহিলারা বেছে নিয়েছিলেন অনুবাদ সাহিত্য।

যদিও কেউ কোনও সংহিতায় সেভাবে লেখেনি, এর হাতে রইবে কলম এবং ওই দিকে, ওর হাতে সাবান, শিশুসন্তানের সিক্ত কানি বা সেলাইয়ের ফোঁড়, যদিও ‘এদের’ সমর্থন পেয়ে বা না পেয়েও, ওরা সন্ততি, সেলাইয়ের দাবিদাওয়া একসার করে বারবার টেনে নিয়েছে কাব্য, কলম, দর্শন– তাদের খবর, কাজের নিদর্শন জুটিয়ে আনতে মহাকায় পাঠাগারের মুখ শুকিয়ে যায় আজও। অনুবাদ সাহিত্যের বিস্তারেও এই রকমই একটা গল্প আশা করে পড়াশুনো শুরু করেছিলাম। কিন্তু সেখানে নয় নয় করেও উঠে আসছে অনেকগুলি (ওই ‘এদের’ তালিকার পাশে তবুও স্বল্প) নাম। গ্রিক ও রোমান পাশ্চাত্য ক্লাসিকাল সাহিত্যের চর্চা ও অনুবাদে নারীদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে সারা ইউরোপ জুড়েই। তার আগেও ধরে নেওয়া যায় ছিলেন আরও অনেকেই, যাঁদের নাম, বেনাম ও অনামের নীচে তলিয়ে গেছে নিখুঁতভাবে।

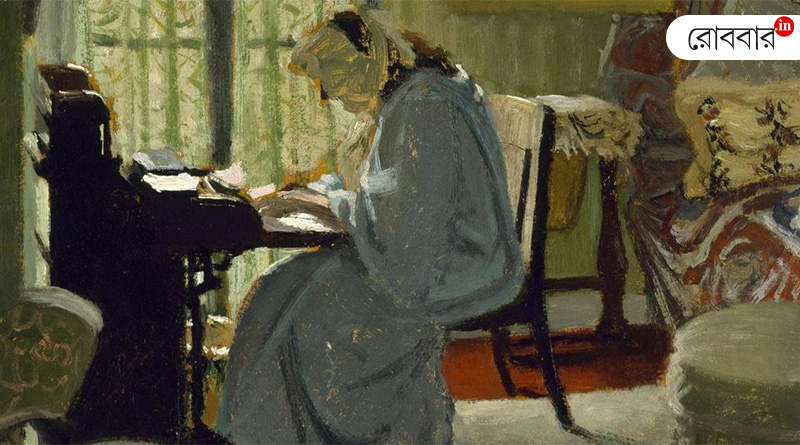

ষোলো শতকের মাঝামাঝি নিজের নাম প্রকাশ করতে শুরু করেন অনুবাদিকা কয়েকজন। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ অধ্যুষিত সাহিত্য বিস্তারে একটি দ্বিতীয় স্রোত (যদ্যপি অতি ক্ষীণ) বইতে থাকে। স্পেনীয় মানবতাবাদী দার্শনিক পেদ্র মাক্সিয়া-র কথোপকথন ফরাসিতে অনুবাদ করেন মারি দে কোটব্ল্যাঞ্চ। পারীর এক উকিলবাবুর কন্যে এই অনুবাদিকা একাধিক ভাষা ছাড়াও চর্চা করতেন দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান। তাঁর অনুদিত মাক্সিয়ার বইখানা জনপ্রিয়তার শিখরে প্রায় ২৯ বার পুনর্মুদ্রণ হয়। মহাকবি হোমারকে ঋদ্ধ টীকা-সহ ফরাসি অনুবাদ করেন আনা দস্যিয়ে। তবুও দস্যিয়ে-কে শুরুতে নিজের স্বামীর নামে অনুবাদ কর্মটি করে যেতে হয়েছে। এই তালিকা খুব সংক্ষিপ্ত নয়। আঠেরো শতকের শুরুর সময় জুড়ে অনুবাদ হয়েছে ইউরিপিদিস, লুক্রেশিউস-এর অনুবাদ করেছেন মহিলা অনুবাদিকারা। এই প্রবণতার দিকে একটু তাকালে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে, কেন বেছে নিয়েছিলেন ওঁরা প্রাচীন এইসব কাব্যগাথা, যেগুলিতে ঘুরেফিরে এসেছে ‘বীরপুঙ্গব, বীরচূড়ামণি’-দের বিজয় কাহিনি, যা ততটাও নারীদের নয়। প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে যাওয়া যেতে পারে অনুবাদ শিল্পের কিছু গভীরে। যদিও মাতৃভাষার বাইরে (একটি বা দু’টি) পিতৃভাষা বাদ দিলে বিশ্বসাহিত্য চেখে দেখতে অনুবাদ ছাড়া গতি নেই, কিন্তু যাঁর কীর্তি বাহিত হয়ে দূরের ভাষা ঘরে আসে, সেই অনুবাদক বেশিরভাগ সময়েই থেকে যান স্মৃতির প্রান্তে, না থাকার মতো হয়েই প্রায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে এই বিস্মরণ, আত্মবোধ বা রূপকে এক ধরনের কাচ সদৃশ স্বচ্ছতায় স্থাপন করে একটি ভাষা ও রচয়িতাকে অন্য এক ভাষায় উদ্ভাসিত করে দেওয়াই অনুবাদকের যাত্রাপথ, এই পথ নারী যেন চিনে নেয় অতি সহজে, আত্ম বিস্মরণ তাঁর মজ্জাগত করে দেওয়া আছে বহু যুগ ধরে। অনুবাদ হয়ে দাঁড়ায় এক ধরনের সাধনার মতো।

জুলিয়েন এভিলিনা স্মিথ প্রথম অনুবাদক, যিনি বাইবেলের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেছিলেন ইংরেজিতে। এমিলি দু শাতেলের নাম হয়তো আমরা শুনে থাকতে পারি ভলত্যেয়ারের সঙ্গী হিসাবে। কিন্তু তাঁর নাম আমরা জানিনি অনুবাদক হিসাবে। তিনি আইজ্যাক নিউটনের ‘প্রিন্সিপিয়া’ অনুবাদ করেছিলেন। তিনি ছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক, এই বইটির অনুবাদ এত আধুনিকভাবে করেছিলেন, যা সেসময়ে চমক তৈরি করেছিল দিকে দিকে। আজও তাঁর পাদটীকা সমেত ফরাসিতে পড়ানো হয় এই বইটি। কিন্তু তিনি মারা যান সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে। তিনি দেখে যেতে পারেননি তাঁর প্রকাশিত বই। ভলত্যেয়ার তাঁর স্ত্রীয়ের সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘she was a great man whose only fault was in being a woman.’

একই সঙ্গে অনুবাদ শিল্পও বটে। যাঁরা অনুবাদ করেন, তাঁরা অন্তরে অন্তরে জানেন, উৎস টেক্সটটির থেকে অনুবাদে ভাষার ক্রিয়াশীলতা কিছু অংশে কমে না বরং অনেক ক্ষেত্রেই বেড়ে যায়। যে সমাজে নিজের কথা বলা দুরূহ, সেখানে অনুবাদের হাত ধরে এক একটি শব্দ চয়নে, এক একটি বাক্যের গঠনে ক্রমশ প্রকাশিত হয় (ধীর, নিরুচ্চারে) ‘আমি’। এই প্রকাশ, তার নিহিত রসায়ন, গন্তব্য ভাষার ভূমিরূপ ও ক্ষমতা বদলে দিতে থাকে। লিঙ্গ ও ভাষার রাজনীতিতে এ এক ‘underground revolution’.

প্রাক্ আধুনিক যুগের পর প্রায় একশো বছরের স্তব্ধতার পর আবার ধ্রুপদী সাহিত্যের অনুবাদে মেয়েদের ফিরতে দেখছি একুশ শতকের শুরু থেকে। এর পিছনে আছে মুক্ত হয়ে আসা শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে ভাষা শিক্ষার সহজ সুযোগ আর মেয়েদের সার্বিক স্বাধীনতার উত্তরণ। পামেলা মেন্শ থেকে, সুসানা ব্রন্দ, আন কারসন থেকে রুদিন– লাতিন, গ্রিক ও রোমান সাহিত্যকে অনুবাদ ও অনুসৃজনের মধ্য দিয়ে তুমুল (বি)নির্মাণ করে চলেছেন এ সময়ের এই অনুবাদশিল্পী ও চিন্তাবিদরা।

আমার গত বেশ ক’বছর একটি অনুবাদমুখী প্রকাশনা গড়ে তুলতে কেটেছে, সেই সূত্রে এই শিল্প এবং তাকে ঘিরে থাকা নানা দ্বন্দ্ব ও প্রশ্ন বারবারই সামনে এসে দাঁড়ায়। অনুবাদক চান বা না চান, অনুবাদ সর্বতভাবেই রাজনৈতিক– যিনি অনুবাদ করছেন এবং যাঁকে করছেন, তাঁর লিঙ্গ, ভাষা, অবস্থান ও স্বর প্রতিটি স্তর তুলে ধরে নিজস্ব দ্বন্দ্ব।

আমার পত্রিকায় সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ডেসি রকওয়েল বলেছেন, অনুবাদ এক ‘delicate dance’– সংবরণ আর সৃজনের মধ্যেকার সুতোটুকু নিয়ে বুনে দেওয়া সেতু।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved