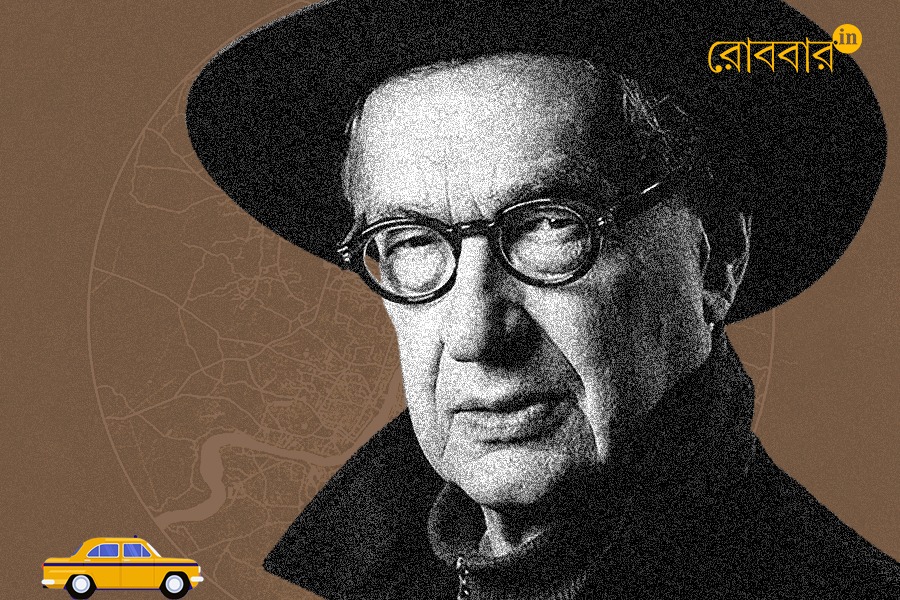

আড়াই ঘণ্টার মাস্টারক্লাসে টানা কথা বললেন উইম। প্রত্যেকটি প্রশ্ন, তা সে যত সাধারণই হোক না কেন, তিনি উত্তর দিলেন সময় নিয়ে, পৌঁছে দিলেন এমন এক উত্তরণে যা সাধারণ নয়। বললেন এমন সব গল্প, যাতে হেসে গড়িয়ে পড়লাম আমরা। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আজকের এই ও.টি.টি দুনিয়া, এখনকার সিনেমার কথা, উইম স্মিত হেসে বললেন– যে ইমেজ এখন তৈরি হচ্ছে, তা তৈরি হচ্ছে ভোগের জন্য, কনজিউম করার জন্য। ভোগ শিল্পের শত্রু। Consuming is enemy of storytelling! গল্পরা সময় চায়, বলার, শোনার… গল্প বলা আর একের পর এক ঘটনা ঘটানো এক জিনিস না। কিন্তু তবুও, এই মুহূর্তেও তিনি বিশ্বাস করেন গল্প বলায়। তিনি বিশ্বাস করেন সিনেমায়।

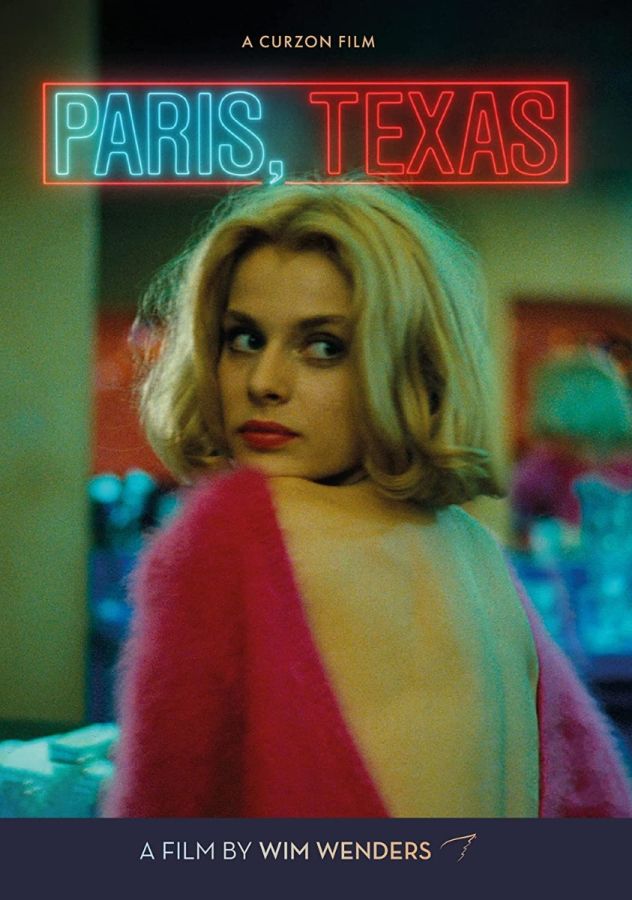

‘প্যারিস, টেক্সাস’ নিয়ে একটা গল্প শুনেছিলাম বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, বুদ্ধদা-র কাছে। উইম ওয়েন্ডার্স আর বুদ্ধদেব সমবয়সি। তাঁরা বন্ধু ছিলেন। কোনও এক বিদেশি ফিল্ম ফেস্টিভালে– দু’জনেই নিজেদের ছবি নিয়ে গেছেন। উইম-এর ‘প্যারিস, টেক্সাস’ আর বুদ্ধদেবের যতদূর মনে পড়ছে ‘গৃহযুদ্ধ’। লম্বা সফর, লম্বা লম্বা ট্রানজিট পেরিয়ে বুদ্ধদেব যখন পৌঁছলেন ফেস্টিভালে, তার ঘণ্টা দু’-এক-এর মধ্যে কান-এ শ্রেষ্ঠ ছবির পুরস্কার জেতা ‘প্যারিস, টেক্সাস’-এর শো। মালপত্তর রেখেই বুদ্ধদেব দৌড়লেন থিয়েটারে। দেখলেন। এবং ছবিটি তাঁর ভালো লাগল না। ডিনার পার্টিতে দেখা হল, বন্ধু উইম-এর সঙ্গে, উইম জানতে চাইলেন বুদ্ধদেবের কেমন লেগেছে তাঁর ছবিটি। বুদ্ধদেব বললেন, তাঁর ছবিটি ভালো লাগেনি!’ উইম একটু অবাক হলেন, বললেন, ‘তুমি একজন কবি, তোমার ভালো লাগল না এই ছবি! একটা কথা রাখবে আমার? তুমি কাল সকালে, আরেকবার দেখবে ছবিটা? আমি ব্যবস্থা করছি সব।’

পরদিন, হয়তো শুধুমাত্র বন্ধুর অনুরোধ রক্ষার জন্যই, আবার ‘প্যারিস, টেক্সাস’ দেখলেন বুদ্ধদেব। আর আশ্চর্যভাবে, বেমালুম প্রেমে পড়ে গেলেন ছবিটার। ‘প্যারিস, টেক্সাস’ বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রিয় ছবিগুলির একটি হয়ে রইল সারা জীবন। বুদ্ধদেব বলেছিলেন, ‘‘কিছু ছবি দেখার জন্য চোখ, কান, মাথার তৈরি থাকার দরকার হয়। প্রথমদিন, আমি তা ছিলাম না। ক্লান্ত শরীর, ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ, খিদেও হয়তো পেয়েছে… এমন অবস্থায় ‘গডফাদার’ দেখা যায় আক্লেশে, এবং আরও অনেক ছবিই, কিন্তু ‘প্যারিস, টেক্সাস’ দেখা যায় না। তার জন্য নিজেকে আরেকটু যোগ্য করে তুলতে হয়।’’

সে সময় দারুণ কিছু ভি.এইচ.এস প্রিন্টে প্রায় রোজই একা একা রাত জেগে ‘প্যারিস, টেক্সাস’ দেখতাম, দেখতাম ‘লিসবন স্টোরি’, ‘উইংস অফ ডিজায়ার’। ছবিগুলি বানিয়েছেন যে ‘পথভোলা পথিক’টি, তিনি আসলে ফিল্ম মেকার, না কবি, না কি পেইন্টার– ছবি শেষ হলে চুপচাপ বারান্দায় বসে ভাবতাম…

বছর কুড়ি পর, উইম ওয়েন্ডার্স নিজেই উত্তর দিলেন হারিয়ে যাওয়া প্রশ্নগুলোর… ১৭ ফেব্রুয়ারি, জি ডি বিড়লা সভাঘরে, তাঁর মাস্টারক্লাসে…

উইম একসময় চেয়েছিলেন শিল্পী হতে, ছবি আঁকতে। ডাক্তারি পড়া মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর পারছিলেন না তিনি। শেষ অবধি চেয়ার টেনে, বুক ঠুকে বসেই পড়লেন বাবার সামনে। মনে মনে তৈরি ছিলেন, কথাটা শোনামাত্র বাবা ফেটে পড়বেন রাগে, কিন্তু হল তার ঠিক উল্টো! ছেলের স্বীকারোক্তিতে, উইম-এর ডাক্তার বাবা মুচকি হাসলেন, উইমকে অবাক করে বললেন, ‘এ তো আমি আগেই বুঝতে পেরেছি, তোমার দ্বারা ডাক্তারি পড়া হবে না! কিন্তু আমি চাইছিলাম, তুমি নিজে এটা বোঝো। তা আসলে তুমি ঠিক কী করতে চাও তা ভেবে দেখলে?’

ছবি আঁকা শিখতে ফ্রান্সে পাড়ি দিয়েছিলেন উইম, কখনও চেয়েছিলেন মিউজিশিয়ান হতে, তার একটি স্যাক্সোফোনও ছিল। আবার একসময় চেয়েছিলেন কবিতা লিখতে, তবুও হঠাৎ কী মহা সমারোহে তিনি ভালোবেসে ফেললেন সিনেমাকে। চাইলেন সিনেমা বানাতে। সেই চাওয়া, সেই প্রেম জীবনভর আর তাকে ছেড়ে গেল না। কবি ও কবিতার শহর কলকাতার বুকে বসে উইমস ওয়েন্ডার্স বললেন, ‘কারণ সিনেমা কবিতার চেয়ে, ছবি বা পেইটিং-এর চেয়ে অনেক বেশি ভালো! সিনেমায় এক আশ্চর্য সম্পূর্ণতা রয়েছে, রয়েছে পবিত্রতা! Cinema is sacred!’

কানায় কানায় ভরা জি. ডি বিড়লা সভাঘরে ছিলেন সিনেমার সঙ্গে কিছু-না-কিছু ভাবে যুক্ত, সিনেমাকে ভালোবেসে ফেলা বহু মানুষ– এই আমরাই যারা প্রায়ই সিনেমাকে ঘিরে বাঁচতে বাঁচতে দূরে সরে যাই সিনেমার থেকে, সিনেমা আমাদের কাছে অনেক সময়ই ‘হিট’, ‘ফ্লপ’, ‘লাইন’ আর ‘ইন্ডাস্ট্রি’র দাঁড়িপাল্লায় ওঠানামা করে… সিনেমা যখন আমাদের কাছে অনেকটা অভিমান আর লড়াইও তখন বসন্তের উদাসী সন্ধ্যায়, দীর্ঘদেহী, আশির দোরগোড়ায় দাঁড়ানো মায়েস্ত্র বলে ওঠেন ‘সিনেমা পবিত্র’। বলেন, ‘আমি সেই সব মানুষকে ভালোবাসি, যারা সিনেমাকে ভালোবেসেছে! আমার সিনেমাগুলি আমার বাচ্চার মতো, আমি চাই না তারা বুড়ো হোক, মরে যাক, তাদের বাঁচানোর দায় আমারই! আসলে তো সিনেমা আর মানুষের মধ্যে কোনও তফাত নেই! Films are like humans!’

১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি– নন্দন আর বসুশ্রীতে পালিত হল অন্যরকম এক রেট্রোস্পেক্টিভ– ‘কিং অফ দ্য রোডস’। ‘ফিল্ম হেরিটেজ ফাউন্ডেশন’, ‘উইম ওয়েন্ডার্স ফাউন্ডেশন’ আর ‘গোয়েথ ইনস্টিটিউট’-এর সহযোগিতায় দেখানো হল তথ্যচিত্র ও চলচ্চিত্র মিলিয়ে ১৬টি ছবি, সবক’টিই সিনেমাগুলির অরিজিনাল নেগেটিভ থেকে রেস্টোর করা ডিজিটাল প্রিন্ট। উইম-এর ছবির এই রেট্রো একমাস ধরে ঘুরবে দেশের পাঁচটি শহরে– মুম্বই, তিরুভনন্তপুরম, কলকাতা, দিল্লি এবং পুনে। সঙ্গে থাকবেন উইম নিজে। থাকবে তাঁর মাস্টারক্লাস। আমাদের শহরে ফেস্টিভাল শুরু হল, উইম-এর সবচেয়ে প্রখ্যাত ছবিগুলির অন্যতম, ‘প্যারিস, টেক্সাস’ দিয়ে। নন্দন-এর বাইরে লাইনটি ছিল দেখার মতো। আটের দশকে কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবে গোদার-এর রেট্রো হয়েছিল, শুনেছি লোকে ভোর-রাত থেকে এসে লাইন দিতেন প্রতিদিন, ঝোলায় থাকত রুটি-তরকারি, জলের বোতল– থাকত খবর কাগজ, মাটিতে পেতে বসার জন্য। ‘প্যারিস, টেক্সাস’ দেখার লাইনটি যখন অ্যানাকন্ডা সাপের মতো নন্দনের ঝিল ঘিরে অন্য প্রান্তে গিয়ে পৌঁছল, মনে হল, এই এত কিছুর পরেও ‘কলকাতা আছে কলকাতাতেই’!

পরিচালক নিজেই ইন্ট্রোডিউস করালেন ছবির। ছবির পর ছিল প্রশ্নোত্তরের পালা। উইম বললেন ৪৪টি স্ক্রিপ্ট তিনি লিখেছিলেন এই ছবির জন্য, দু’বার শুট করে পছন্দ না হওয়ায় তা বাতিল করে ফিরে আসেন, তারপর শুরু করেন নতুন শুটের প্রস্তুতি। আমেরিকা পাড়ি দিয়েছিলেন জার্মান পরিচালক, আমেরিকা তার স্বপ্নের ডালি মেলে বসেছিল তাঁর সিনেমার জন্য, না ঠিক তাঁর সিনেমার জন্য নয়, উইম ওয়েন্ডার্স-এর বানানো হলিউডি ফরমাইশ আনুযায়ী ছবির জন্য। একটা সময়ে বিরক্ত উইম বুঝতে পারেন এ তাঁর জায়গা নয়। ‘প্যারিস, টেক্সাস’ তাঁর আমেরিকায় বানান শেষ ছবি। উইম আবার ফিরে যান জার্মানি, কোনও ‘ইউ টার্ন’ না নিয়ে। ট্রাভিসও তো চেয়েছিল টেক্সাস-এর ধুলো-বালিওয়ালা রুক্ষ জনৈক জনপদ, ‘প্যারিস’-এ ঘর বাঁধবে। ওই সস্তায় কেনা জমিতেই একদিন ছবির মতো সংসারটি গড়ে উঠবে ট্রাভিস, জেন আর তাদের সন্তান-সন্ততিদের। কিন্তু সে চাওয়াই কি তার আসল চাওয়া ছিল? এখন তাহলে কী চায় ট্রাভিস, ‘প্যারিস, টেক্সাস’-এর একলা নায়কটি? বোধহয় শুধুই চলতে চায়, পথ উজিয়ে, পাহাড় উজিয়ে পথ তাকে যেভাবে নিয়ে যায় সেভাবেই…

হয়তো আবার কোনও একদিন সে ফিরে আসতে চায় তার ভাইয়ের কাছে, ছেলের কাছে, হয়তো… ছবিটির শেষ পাল্টালে উইম-এর জুটে যেত এক বা একাধিক অস্কার। শুধু ট্রভিসের গাড়ির একটা ‘ইউ টার্ন’ নেওয়ার শট লাগালে। সেই ‘ইউ টার্ন’ নেওয়ার শট লাগাননি পরিচালক, কারণ উইম বলেন তিনি এমন গল্প বিশ্বাসই করেন না যে-গল্পের একটি গুছনো, পরিতৃপ্ত সমাপ্তি রয়েছে। তিনি বলেন, কোনও গল্পই ঠিক ওইখানেতে শুরু আর এইখানেতে শেষ– এমন হতে পারে না। কারণ মানুষের জীবন তেমন নয়। উইম বলছিলেন, ‘শুরু না হয় একটা হল, কিন্তু শেষ-টেষে আমার ইন্টারেস্ট নেই কোনও। আমি জানতে চাই চরিত্রগুলির পথচলার গল্প, সময় পেরিয়ে তাদের বেঁচে থাকা, সময়ের ওপর দিয়ে তাদের গড়িয়ে যাওয়ার কথা। সিনেমার কাজ এই জার্নিকে খুঁজে বের করা। এই খোঁজ আদপে কিন্তু একটা সত্যের খোঁজ, একটা বিশ্বাসের খোঁজ। একটি সিনেমা বুনে ওঠে তার অন্তরের সত্যটিকে ঘিরে… কী বলতে চাই আমি, কীভাবে বলতে চাই… যা চাই, যেভাবে চাই সেটাই আমার বিশ্বাস তো? যে চরিত্র ঘিরে আমার সিনেমা গড়ে উঠছে, সেই চরিত্রের মধ্যে আমি ভেজাল মেশাচ্ছি না তো! ট্রাভিস তো সেই মানুষটাই নয়, যে গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে যাবে স্ত্রী আর ছেলের কাছে। ‘ইউ টার্ন’ লাগালে জুটে যেত পুরস্কার, নাম, ধাম, পয়সা এবং আরও অনেক কিছুই। কিন্তু ট্রাভিসের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হত সেটা। একটি ‘ভালো ছবি’ আর একটি ‘খারাপ ছবি’র মূল তফাতটি ওইখানেই– ছবিটি অভিযান বা অ্যাডভেঞ্চার হয়ে উঠছে না কি এমন একটি গতানুগতিকতায় আটকে থাকছে– যেটা শুধুই অন্য কারও মন রাখার জন্য– দর্শক, প্রযোজক বা আর কেউ।

আড়াই ঘণ্টার মাস্টারক্লাসে টানা কথা বললেন উইম। প্রত্যেকটি প্রশ্ন, তা সে যত সাধারণই হোক না কেন, তিনি উত্তর দিলেন সময় নিয়ে, পৌঁছে দিলেন এমন এক উত্তরণে, যা ‘সাধারণ’ নয়। বললেন এমন সব গল্প, যাতে হেসে গড়িয়ে পড়লাম আমরা। যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আজকের এই ও.টি.টি দুনিয়া, এখনকার সিনেমার কথা, উইম স্মিত হেসে বললেন– যে ইমেজ এখন তৈরি হচ্ছে, তা তৈরি হচ্ছে ভোগের জন্য, কনজিউম করার জন্য। ভোগ শিল্পের শত্রু। Consuming is enemy of storytelling! গল্পরা সময় চায়, বলার, শোনার… গল্প বলা আর একের পর এক ঘটনা ঘটানো এক জিনিস না। কিন্তু তবুও, এই মুহূর্তেও তিনি বিশ্বাস করেন গল্প বলায়। তিনি বিশ্বাস করেন সিনেমায়। সিনেমার নিজস্ব শক্তিতে, যে শক্তি পাল্টে দিতে পারে মানুষকে, সারিয়ে তুলে পারে ক্ষত, স্বপ্ন দেখাতে পারে বারবার, ফিরিয়ে আনে বিশ্বাস আর এই ভয়ংকর একাকিত্বময় সোশ্যাল মিডিয়ার ইঁদুরকলে আটকে পড়া বেঁচে থাকাকেও সিনেমাই দিতে পারে দু’টি খোলা আকাশের মতো ডানা।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved