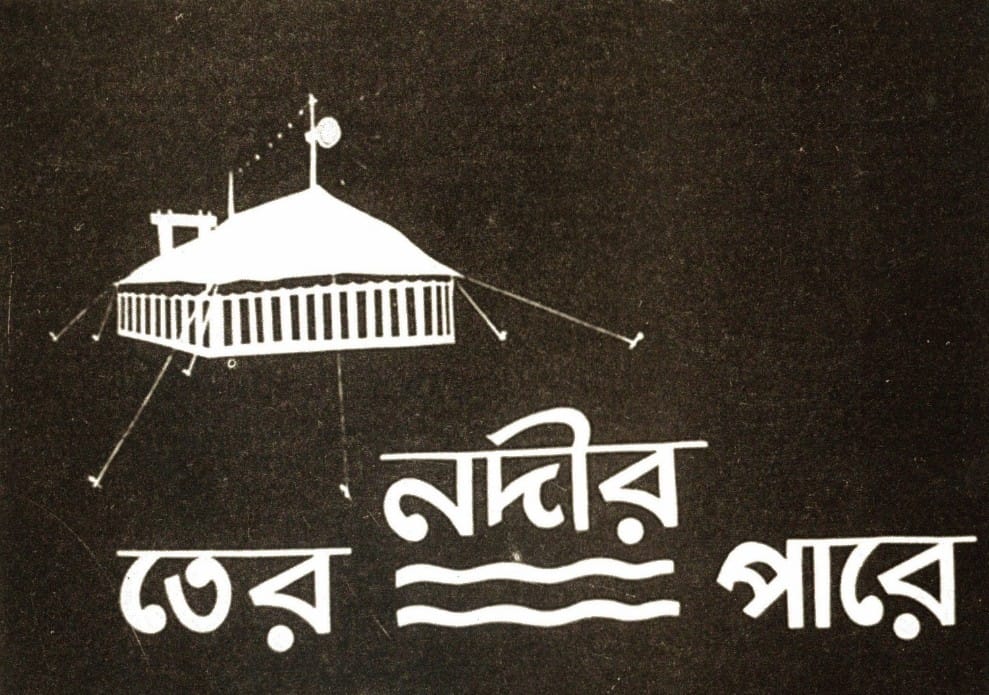

‘সাত সাগর আর তের নদী’ পেরিয়ে রাজকন্যের সাক্ষাৎকার নিয়ে আসার কাহিনি শুনেছি অ্যাট্টুকুনি থেকে। তারপর দড়কচা হয়ে জেনেছি, তের নদী মানে হলদি নদী। ওখানেই একটা জায়গা, তেরপোখিয়া– যেখানে বারীন সাহা শুট করেছিলেন তাঁর একমাত্র ফিচার, ‘তের নদীর পারে’। সেখানে গেলে সবাই ঠিক থাকে? কই, না তো! সার্কাস কোম্পানির ম্যানেজার, ক্লাউন, নবাগতা নর্তকী– কেউ তো শান্তি পায়নি কাহিনিতে!

‘আমি ম্যাজিক বিষয়ে আরও গবেষণা করি

এখন নতুন কিছু খেলা আমি উদ্ভাবনের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি

মনে হচ্ছে যে খেলাটি জনপ্রিয় হবে—

সশরীরে চলছি ফিরছি, টুকটাক কর্তব্যকর্ম তাও করছি,

কথায় কথায় হাসছি— হয়তো কাঁদছিও কখনো কিন্তু

কেউ কিচ্ছু দেখতেই পাচ্ছে না।

আমার অস্তিত্ব লোকে টেরই পাচ্ছে না।

মনে হচ্ছে জমে যাবে— আমি আছি অথচ

কোথাও আমি নেই।’

—তন্ময় মৃধা

রাজপুর ফাঁড়ির ক্রসিংয়ে– যেখানে লরির পেটে অটো, অটোর পেটে বাইক, বাইকের পেটে কন্ডোম, কন্ডোমের পেটে সেমিকোলন– মানে, এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশুর তুমুল প্যাঁচ-পয়জারের জায়গায়, ঠিক এটিএম-এর দোরগোড়ায়, একটা ছেলে চট পেতে সবজি বিক্রি করত। এতে কোনও আহামরি নেই। আমি যেমন অক্ষর বিক্রি করি, বাঁচবে বলে সকলেই তেমন কিছু না কিছু বেচে বেড়ায়।

কয়েক মাস আগে লক্ষ করলাম, গৌড়দহ থেকে তরকারির ঝাঁকা নিয়ে আসা ছেলেটা ওই প্রচণ্ড লন্ডভন্ডের মাঝে কেমন উদাসী বসে আছে। যেন তার মনে নেই বাঁধাকপি ও বেগুনের বাস্তব বসন্ত। ‘কিছু হয়েছে?’-র উত্তরে আলতো হাসল, বালতিতে হাত ডুবিয়ে তাড়াতাড়ি জল ছিটিয়ে নিল নেতানো পুঁইশাকে। আর, অলক্ষ্যে, একটু ছিটে নিজের চোখমুখেও– যাতে ওই ছলছলতা ঢেকে যায় খানিক।

তারপর, সে আর আসছিল না। বদলে, ওখানেই বসছিল তার এক বন্ধু। বন্ধুর কাছে জানলাম, ওই ছেলেটির বউ হাসপাতালে; কেন, কী বৃত্তান্ত– সেসব অজানা। ছেলেটিকে দেখে মনে হত কৈশোর কাটেনি, তারও না কি বউ! হতেই পারে। আমার কী! অতএব, আবার সেঁধিয়ে গেলাম ব্যস্ততার সাপ-লুডোয়।

মাস খানেক আগে, পাঁচঘড়ার বাজারে দেখতে পেলাম ছেলেটাকে। দু’চোখে ঘোলাটে চাউনি। তাকিয়ে আছে, কিন্তু দেখছে না। আমাকে চিনতে পারল। বলল, ‘ভালো আছেন?’ ঘাড় নেড়ে বললাম, ‘তোমার বউ হাসপাতালে ছিল… এখন কেমন আছে?’ নোংরা প্যান্ট চুলকোতে চুলকোতে সে বলল, ‘ঠিকই আছে, তের নদীর পারে সব ঠিক হয়ে যায়…’

আমি থ! এটা কী? মানে, জাস্ট, কী-ই! ‘সাত সাগর আর তের নদী’ পেরিয়ে রাজকন্যের সাক্ষাৎকার নিয়ে আসার কাহিনি শুনেছি অ্যাট্টুকুনি থেকে। তারপর দড়কচা হয়ে জেনেছি, তের নদী মানে হলদি নদী। ওখানেই একটা জায়গা, তেরপোখিয়া– যেখানে বারীন সাহা শুট করেছিলেন তাঁর একমাত্র ফিচার, ‘তের নদীর পারে’। সেখানে গেলে সবাই ঠিক থাকে? কই, না তো! সার্কাস কোম্পানির ম্যানেজার, ক্লাউন, নবাগতা নর্তকী– কেউ তো শান্তি পায়নি কাহিনিতে!

তাহলে? তাহলে আপনি কি আসলে এই নশ্বর শরীর পেরিয়ে যাওয়ার কথা বোঝাতে চেয়েছেন, বারীনবাবু? এই দেহ-জমিনের তেরটা জলধারা, মানে রক্ত, অশ্রু, ঘাম, পেচ্ছাপ ইত্যাদি প্রভৃতি পেরিয়ে চলে যাওয়ার কথা? ঠিক যেভাবে ক্লাইম্যাক্সের আগে নদীর অনাবিলে ‘ছই ছপা ছই’ করে নর্তকী নায়িকার মোলায়েম পদপল্লব? যেভাবে ক্লাইম্যাক্সের পর শুকনো কাদা-মাটি ডিঙিয়ে চলে যায় একদা-রাগী অধুনা-ব্যর্থ ম্যানেজার? এই উপমহাদেশের এই চিরাচরিত লৌকিক দর্শনটাই বলতে চেয়েছেন আপনি? বলুন না, বারীনবাবু!

কী করে যে আর বলবেন আপনি! সেই যে নামালডিহা চলে গেলেন, তারপর সো-ও-জা তের নদীর পারে! আমরা, এই প্রকাণ্ড প্রাজ্ঞ দর্শককুল, পড়লাম ফাঁপরে। কী করব, বলুন? শিক্ষাপর্ষদ পইপই পড়িয়ে দামড়া করেছে আমাদের, ‘কবি কী বুঝাইতে চাহিয়াছেন?’ কখনও কেউ একবারও জানতে চায়নি, ‘তুমি কী বুঝলে?’ আর, তাই, আমরা শিখতে পারিনি কবিতা পড়ব কীভাবে, সিনেমা দেখব কীভাবে। কথাকার আর সিনেমাকারের সঙ্গে কোথাও ধাক্কামুক্কি হয়ে গেলে, সই ও সেলফি সামলে, তাকেই জর্জরিত করেছি জিজ্ঞাসা চিহ্নে– ‘এটার মানে কী?’, ‘ওটার মানে কী?’, ‘কী মেসেজ দিতে চেয়েছেন?’… আপনাকেই প্রশ্ন করব না, তো আর কী করব, আপনিই বলুন!

এই যেমন, সু-দী-র্ঘ দৃশ্যে গ্রাম্য বাজারের মধ্য দিয়ে পদার্পণ করে সার্কাসের নতুন নাচুনী। সমগ্র পুরুষজাতির দমিত, অথচ নির্লজ্জ, লোলুপতা মাখতে মাখতে প্রতিটা পদক্ষেপ তার। কিন্তু, নিজে সে আড়ষ্ট নয় একটুও, নয় সে বেচালও। হয়তো একটু থমকায়, একটু মেপে নেয় পরবর্তী ধাপ। কিন্তু, তার প্রতিটি দমক, প্রতিটি গমক ফিরিয়ে চলে ওই ঠুনকো পৌরুষ। আপনি কি দেখাতে চেয়েছেন নারী আসলে জানে সে নাচে না, সে পুরুষকেই নাচায়? সে আসলে শুশ্রূষা বিতরণ করে এই ঘেয়ো ও দেমাক-সর্বস্ব পুরুষতান্ত্রিক সভ্যতায়? অথবা, নারী আসলে নাচে পুরুষের কল্পনাতেই? যেভাবে নর্তকী পৌঁছনোর আগে ক্লাউন নাচ দেখায় একটা বালখিল্য পুতুলকে ঘিরে?

আচ্ছা, ক্লাউন কেন বারবার হাত ঢুকিয়ে দেয় নিজের প্যান্টের ভেতর? ওটা কি শুধুমাত্র চড়া দাগের হ্যাহ্যাহিহি উদযাপন? না কি, ক্লাউন আসলে দেখে নিতে চায় সভ্যতার পুরুষাঙ্গ যথাস্থানে টিকে আছে কি না? কেন অতক্ষণ ধরে ক্যামেরার সামনে, মানে ঠিক দর্শকের মুখের ওপর, মিড-ক্লোজে একগুচ্ছ নর্তকীর সঙ্গে দোলে ক্লাউনের পাছা? ঠিক, একদম, সুস্পষ্ট ওই অঙ্গটাই! কেননা, শিল্পীরা সকলেই ঊর্ধ্বাঙ্গ ঝুঁকিয়ে রেখেছে, ফলে দর্শক দেখছে শুধু একপাল নিতম্ব। এভাবেই কি আপনি বিদ্রূপ ছুড়েছেন শিল্পের কনজিউমারিজমের দিকে? যেমন আপনার চরিত্র বারবার আউড়ে যায়, পাবলিক হল মাছির মতন, ওরা নর্দমাতেও থাকে, আবার রাবড়িতেও থাকে!

কনজিউমার বলতে খেয়াল পড়ল, ক্লাউন কেন হিন্দি বলে পেশাগত জীবনে? অথচ, শুঁড়িখানায় ও অন্যত্র দিব্যি বলে বাংলাই। মানে, সে জানে হিন্দির আধিপত্য থেকে রেহাই নেই? বাঁচতে গেলে, টিকতে হলে বাঙালিকে হিন্দিটা বলতে হবে– জানে সে? অত বছর আগেই আপনি এসব জানতেন? আর, বাংলায় ঘোষণা করা যার কাজ, সে কেন পেশাগত জীবনে স্যুট পরে? মানে, সে জানে কলোনিয়াল কায়দা না করলে মাছিদের ভিড় হবে না?

আপনার বন্ধু ঋত্বিক ঘটকের মতোই আপনিও কি এটা দেখাতে চেয়েছেন, পুরুষতন্ত্র আসলে পুরুষেরই বদ্ধ থাকার খাঁচা? সে মন খুলে হাসতে পারে না, প্রাণ খুলে কাঁদতে পারে না– কেননা, আজন্ম সে শুনে এসেছে ‘এমা, ছিঃ ছিঃ, ব্যাটাছেলে কাঁদে না…’। ভাস্কর চক্রবর্তীর সেই মানুষের কাছে যেতে গিয়ে মানুষের থেকে দূরে চলে যাওয়ার মতো ‘সুবর্ণরেখা’-র নায়ক যেমন পরিবার সামলাতে সামলাতে চলে যায় পরিবার পরিজন থেকে দূরে– আর, আপনার নায়ক নিজের শিল্পকে অক্ষুণ্ণ রাখতে রাখতে একসময় নিজেকেই সঁপে দেয় বাজারি চাহিদায়। ম্যানেজারকে, নর্তকীকে বারবার অনুনয় করে, থেকে যাও, তোমরা থেকে যাও। এটা কি সেই সুখী রাজপুত্রের দুমড়ে যাওয়া স্ট্যাচু, যে শুধু অনর্গল ফিসফিস করে, Swallow, swallow, little swallow, will you stay with me one night longer?

ক্লাইম্যাক্সে ওই ধুমাধার মারপিট, অথচ সংলাপ নেই একটাও! মাছিরা আমাকে মারতে পারে, জানেন, দেখতে দেখতে আমার মনে পড়ছিল ‘অ্যানিম্যাল’-এর কথা। আপনি হয়তো দেখেননি, ওখানে হিরো ও ভিলেন– দু’জনেই দোর্দণ্ড পুরুষ, কেলিয়ে পাটপাট করে ফেলছে একজন আরেকজনকে। অথচ, একজন বোবা, আরেকজন কালা! আপনার কাহিনি তো সেরকম নয়; তবুও তারা কোনও শব্দ, কোনও বাক্য উচ্চারণ করে না। মানে, আমাদের পুরুষত্ব কি ওরকমই আইসোলেটেড? আমি যা বলি, কেউ তা শোনে না? কেউ যা বলে, আমি তা শুনি না? শুধুই লড়াই করি আমরা? শুধুই দখল করি আমরা?

ক্লাইম্যাক্সে মারামারি হল; সব থিতিয়ে গেল; সার্কাসের তাঁবুতে ক্লাউনকে একা ফেলে ম্যানেজার ও নর্তকী চলে গেল যে যার রাস্তায়। নৌকায় ফিরতে ফিরতে নর্তকী শুনছে দূরের তাঁবুতে খতরনাক খেলার অ্যানাউন্সমেন্ট। তার দৃষ্টিতে আশ্চর্য কুহেলি, চাপা দীর্ঘশ্বাসে দুলছে অবয়ব। পর্দা নামার ঠিক আগে কোন খেলাটা দেখালেন, বারীনবাবু? তাঁবুর ছাদ থেকে ত্রিফলা ছুরি নেমে এসে গেঁথে গেল ঠিক পুরুষের শ্রোণীতে। কেন? বোঝাতে চাইলেন পুরুষের মনস্তত্ত্ব আসলে ওখানেই? নায়িকার আসার পথে যেভাবে সে লোলুপ হয়ে ছিল, চলে যাওয়াতে আঘাত পেল ওখানেই?

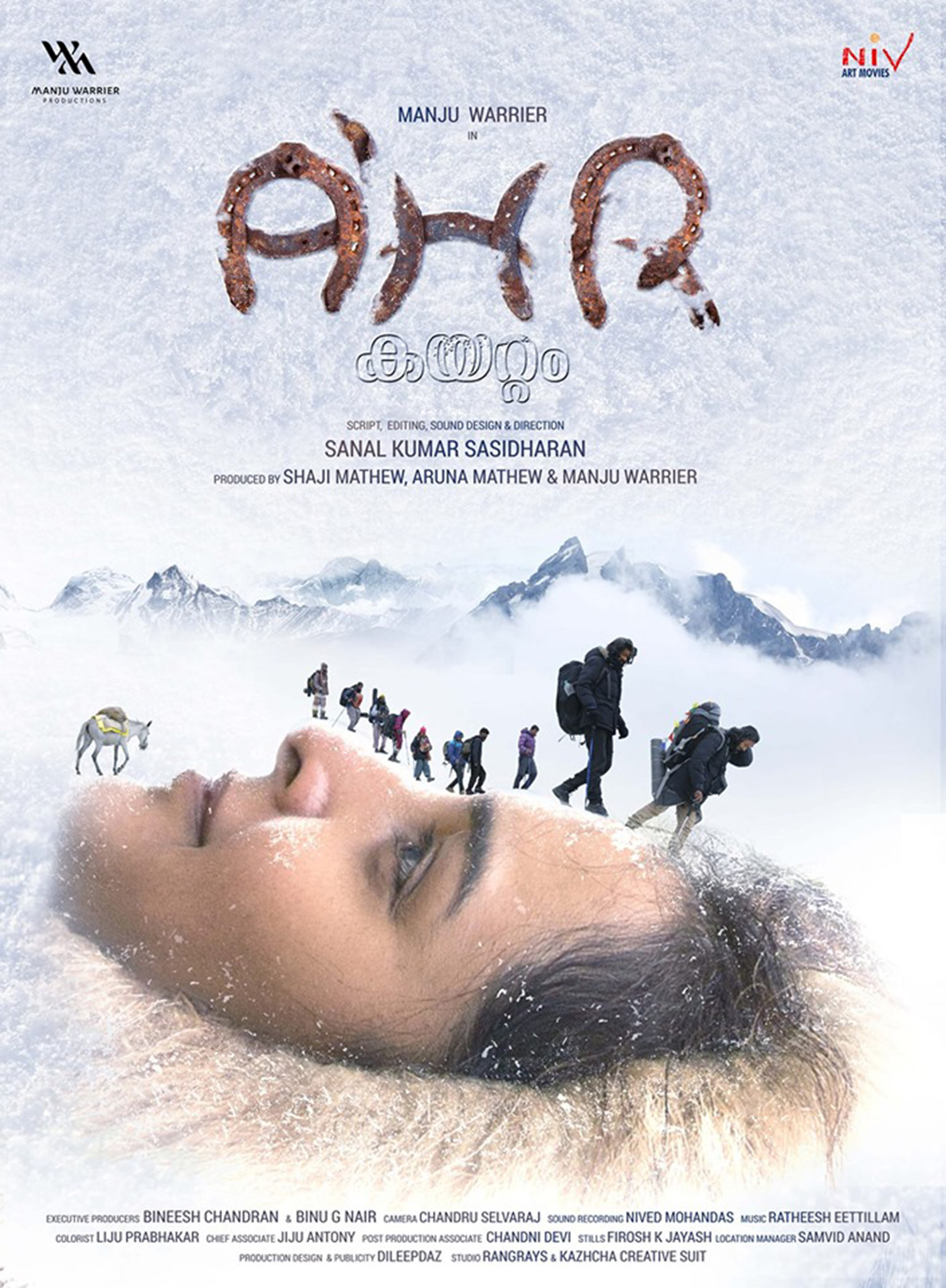

আচ্ছা, নায়িকা কি এসেছিল আদৌ? না কি, ওগুলো তার অস্তিত্বের কল্পনা ছিল পুরুষের মাথায়, মানে, ইয়েতে, শ্রোণীতে? যেমন সনল শশীধরনের ‘কায়াট্টম’-এ (A’hr) নায়িকা মায়া ধরা দেয় না কোনও পুরুষকেই? ঘৃণা ও অভ্যর্থনা, প্রেম ও প্রস্তাব, ছায়া ও ছত্র– দু’জনকেই ছুড়ে ফেলে কুয়াশাস্তীর্ণ হাসিতে চলে যেতে পারে যে, নারী আসলে সে-ই?

এসব প্রশ্ন জমিয়ে রাখব, বারীনবাবু। ‘তের নদীর পারে’ বিশ্বাস থাকলে, আলাপ তো হবেই। তখন জাঁকিয়ে হইহই হবে। আপনাকে নিশ্চয়ই ‘বারীনদা’ ডাকব। আর, বলতে বলতে ডাকটা একসময় ‘বারান্দা’ হয়ে যাবে; যে বারান্দার কোনও দিগন্ত থাকবে না। ততদিন, কী আর করব, এই চৌখুপী মাপে, আচুক্কা চৈতী বাতাসে আরও কিছুকাল পোড়াব নিজেকে।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved