সমাজ পরিজন বলবে, নিজের সংসার তোমার, সেখানে খাটনি দিয়ে তুমি টাকা দাবি করবে? সংসারের কাজের কি আবার আট ঘণ্টা হয়? তার যদি সেকেন্ড মিনিটে ঘণ্টার হিসাব হয় তাহলে আর কাজের লোকের সঙ্গে তোমার তফাত থাকল কোথায়? তফাত থাকল এই, কাজের মেয়েটি টাকা না বাড়ালে বুক বাজিয়ে আপনাকে বলে যাবে– অন্য বাড়ি চললাম। আর আপনি অমিতব্যয়ী কর্তা মহাশয়, নিজের খেয়াল খুশিতে ফালতু টাকা উড়িয়ে দিলেও আপনার গিন্নি বলতে পারবে না, ‘চললাম, পাশের বাড়ির মিতব্যয়ী, সংসার ভালোবাসা ভদ্রলোকটির সঙ্গে সংসার করতে! এহেন ঠাট্টার বাইরে যা বলার, ইটভাটার শ্রমিক মেয়েটি হোক, চা বাগানের পাতি তোলাই হোক, সরকারি আধিকারিক বা পুলিশকর্মী, সমাজের তরফে এখনও মেয়েদের কাছে সুচারুভাবে সংসার পরিচালনার দাবি অগ্রাধিকার পায়। আর সেটা করতে গিয়ে আট ঘণ্টা কেন, আঠারো ঘণ্টা সময়েও মেয়েরা সবকিছু কুলিয়ে উঠতে পারে না।

আমার এক আত্মীয়া চাকরি করতেন আইসিডিএস-এ। সরকারের তরফে গ্রামীণ এলাকায় মা ও শিশুদের পুষ্টি দেখাশোনার কাজ। কেষ্টপুর, বাগুইআটি এলাকা থেকে যাত্রা শুরু হত তাঁর। ভোরে উঠে শহরের মধ্যে চাকরিরত স্বামী ও তাঁর নিজের প্রাতরাশ, টিফিন ইত্যাদি করে এবং গুছিয়ে নিয়ে, ঘরদোর সাফসুতরো রেখে বাস ধরে প্রায় এক ঘণ্টার পথে হাওড়া। সেখান থেকে আরও দেড় ঘণ্টা লোকাল ট্রেনে, সেখান থেকে আবার রিকশা, পরে ট্রেকার ধরে কাজের জায়গায় পৌঁছতেন। তারপরেও ঠিক অফিসে বসে কাজের মতো ছিল না। নানা জায়গায় ঘুরতে হত তাঁকে। ঠিক এক পদ্ধতিতে বাড়ি ফিরতে সাড়ে সাতটা থেকে আটটা। আবার সংক্ষিপ্ত হলেও রাতের রান্না, ঘরদোর পরিষ্কার, প্রায়শই বাড়িতে আসা আত্মীয়-স্বজনের যত্ন, পরের দিনের জোগাড় এবং অফিসের কিছু হিসাব-নিকাশের কাজ চলত। বাড়িতে কাজে সাহায্য করার জন্য কোনও লোক নেই। আমার সেই আত্মীয়া প্রতিদিনের রান্না থেকে ঘরকন্না আর দূরত্বে দায়িত্বের চাকরি অবসর অবধি নিরলসভাবে করে গিয়েছেন। তাহলে দাঁড়াল কী? উপার্জন সংসারে আনে স্বাচ্ছন্দ্য, বজায় রাখে আত্মসম্মান, কখনও গৌরববৃদ্ধিও করে। স্বাচ্ছন্দ্য, আত্মসম্মান আর গৌরববৃদ্ধির জন্য তার বিশ্রামের কোটাটি শেষ হয়ে গেল। কিন্তু এই যে সকাল পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা অবধি বিশ্রামহীন খাটনি চলেছে– এইটি সচরাচর পুরুষদের করতে দেখবেন না। তার একটি ‘মি টাইম’ থাকে। নিতান্ত ঘরকুনো পুরুষের অফিস ফেরত চা-বিস্কুট নিয়ে টিভির সামনে বসে পড়া থাকে। ঘর জ্বালানি পর ভোলানির থাকে চায়ের দোকান, তিন চুমুক আর তাসের আড্ডা। বুদ্ধিজীবী বা বইপোকা পুরুষের থাকে, ‘এ সময় বিরক্ত কোরো না’ গোছের গম্ভীর পাঠপর্ব।

গল্পটি যেহেতু এক প্রাচীনার, তাই অতীতকালেই তাঁর কথাগুলি রাখছি। সে সময় পরিবারের লোকেরা ধরেই নিত চাকরি বা অর্থ উপার্জনের বিষয়টি হাতের পাঁচ, আসলে ‘বিবাহিত মহিলা’ মানে অতি সংসারী গৃহবধূ যে, প্রতিদিনের আলু-টমেটো-চাল-ডালের হিসেবটি সবার আগে রাখবে। যদিও এখনও বহু বাড়িতে এই ভাষ্যটি চালু আছে। একজন গৃহবধূর যে-কাজ, সেটা তাকে সুচারুভাবে সম্পন্ন করতেই হবে। সেখানে ‘ফেল’ মানে তুমি আসলেই গোল্লা! এবারে প্রশ্ন ওঠে, আমার ওই আত্মীয়কে কি এটা করতে বাধ্য করা হয়েছিল? এই যে পরিচারিকার সাহায্য না নিয়ে পুরোটাই নিজে করে ফেলা? তাঁকে কি বলা হয়েছিল যে, ভালো একটা রোজগারের পরেও তুমি খাটনি লাঘবে ঊনকোটি কাজ নিজে করবে? না, মোটেও তা নয়। স্বেচ্ছায় তিনি সংসারে এই ‘অতিরিক্ত’ শ্রম দান করে গিয়েছেন। তাঁর মনে হয়েছে, স্বামীর বাড়ির আত্মীয়-স্বজনরা বুঝি তাঁর সেবাযত্ন, ঘরকন্নায় খুশি হল না। বাইরে এতটা সময় দিতে গিয়ে বুঝি বাড়িকে অযত্ন করা হল। কেউ তাঁকে বুঝিয়ে দেয়নি নিজের প্রতি ভালোবাসা, খানিকটা অবসর নিয়ে সময় নষ্ট করা, আরাম করার মধ্যে ফুর্তি-বিনোদন, অর্থের অপব্যয় থাকে না। এটি তাঁর অধিকারের মধ্যে পড়ে। পুরুষের নানা শখ, খেয়াল পূরণ অবসর বিনোদনের যেমন হক থাকে, তাঁরও নিজের উপার্জন কিছুটা ফালতু খরচ করার অধিকার আছে। খেটেখুটে এসে পুলিপিঠে না তৈরি করে স্রেফ বালিশ টেনে ঘুমিয়ে পড়ার অধিকার আছে। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয় এলে অফিস ফেরত ক্লান্ত শরীর নিয়ে রান্নাঘরে নিমকি ভাজতে না চলে গেলেও হয়। এই যে আট ঘণ্টার বদলে আঠারো ঘণ্টার কাজের মধ্যে থাকা, তার ভিতরে আছে খানিকটা সমাজরোপিত অপরাধবোধ। তিনি তো স্বাধীন মেয়ে হবেন বলে রোজগারে নামেননি, সংসারের সুরাহা হবে বলে কাজ করছেন। ফলে তাঁর মানসিকতার পরিবর্তন বা বিকাশ ঘটেনি। আর এই যে অপরাধবোধের চাপ, এটা তার মজ্জায় ঢুকিয়েছে যে সমাজ, দোষ দিতে গেলে আসলে তাকেই দিতে হবে। মেয়েদের শ্রমের মূল্য সংসারে কানাকাড়ি বিনিময়ে তারা যে খাদ্য স্বাচ্ছন্দ্য পায়, তাকেও বাড়ির কর্তা মাঝেমধ্যে ‘দয়ার দান’ বলে মনে করিয়ে দেয়। কেউ বাইরে বলে, কেউ মনে মনে পোষণ করে। বিনিময় মূল্যহীন শ্রমের প্রতি তাচ্ছিল্য থাকে বলেই গৃহবধূ নিজেই বলে বসেন, ‘আমি কিছু করি না। হাউস ওয়াইফ।’

সংসার নামে একটি সুষ্ঠু জীবনযাত্রার দক্ষ ও কুশলী পরিচালক হওয়া হওয়া সত্ত্বেও কাজের মূল্যের প্রতি গৃহবধূরা ওয়াকিবহাল নয়। এখান থেকেই তার পরিবার জেনে বা না-জেনে তাকে বঞ্চিত করে, শোষণ করে। বাড়ির বধূটি নিজের অজান্তে দশভূজা হওয়ার অলীক চক্রে বলি দেয় নিজেকে। দারিদ্রের সঙ্গে এই অবস্থার তফাত আছে। রাত আড়াইটায় উঠে যে কাজের মেয়েটি বাড়ির রান্না করে, ঘুমন্ত বাচ্চাদের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে, প্রথম ট্রেন ধরে সোদপুর, বেলঘরিয়া দুর্গানগর, দমদম, বিধাননগরে নামে, সাত বাড়ি বাসন মাজে, রান্না, জামাকাপড় কাচে, কোথাও দুপুরের খাবার নেয় কোনও বাড়িতে, আবার তিনটের মধ্যে লোকাল ধরে, ট্রেনের মেঝেতেই হয়তো দু’চোখের পাতা এক করে নেয়, তার সঙ্গে খাটনির তফাত আছে মধ্যবিত্ত গৃহবধূদের। খেটে-খাওয়া এই দরিদ্র মেয়েগুলির পরিবারে মদ্যপ ও মারকুটে স্বামী যে নেই, তা নয়। কিন্তু খেয়াল করে দেখা যায় অধিকাংশই স্বামী পরিত্যক্তা বা স্বামীর দ্বিতীয়-তৃতীয় বিবাহের কারণে স্বামীকে পরিত্যাগ করে সন্তান নিয়ে আলাদা সংসার করছে। মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখী গৃহকোণের বহু অনাবশ্যক দায় এদের নেই। আমার সেই চাকরি করা আত্মীয়া বা সারাদিন গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকা বধূটির মতো অবস্থা তাদের নয়। অনাবশ্যক নামীদামি গ্যাজেট জড়ো করে দেখভালের দায়িত্ব তাদের নিতে হয় না। চার সেট কাটলারি আর ব্যাম্বু শকসের আলাদা করে পরিচর্যা করতে হয় না। সে টিভির সামনে বসুক, ফোনে রিল দেখুক বা কীর্তন শুনতে যাক, বাবুর বাড়ির বউদির চেয়ে ঢের বেশি নিজের সময় কাটাতে পারে।

একসময় ছেলেমেয়ের স্কুলের সামনে মাটিতে বসে থাকা মায়েদের অবস্থা খানিকটা বদলেছে। বেশিরভাগ বেসরকারি স্কুলে নিজেদের বাস আছে। ফলে আনা নেওয়ার মধ্যবর্তী সময়টা তারা বাড়িতে থাকতে পারে। কিন্তু সেখানে শুরু হয়েছে নয়া ফাঁদ। সোশ্যাল মিডিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাদের নানা দিকে হাতছানি দিতে থাকে। শৈশবে ভুলে থাকা সূচিকর্ম বা আলপনা শিক্ষাতেই এই প্রচেষ্টা শেষ হয় না, সেটিকে বাজারজাত করার ইচ্ছা হয়। কলঘরের গান আপলোড হয়ে যায়, মাটির পাত্রে দেশি রান্না সাবস্ক্রাইবের অনুরোধ আসতে থাকে আত্মীয়দের কাছে। ভোগ্যপণ্যের নতুন এই ধরনের ব্যবহার, সবকিছুকে বাজারজাত করার বা অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষা, এতে তাদের একটা আর্থিক লাভের অবশ্যই সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু তাতে ক্ষমতায়ন কতদূর হয় বলা মুশকিল। এই যে অতিরিক্ত কাজ, এর কারণে কিন্তু তার সংসারের কাজ কমে না। এখানেই আসে বিরক্তি আর ক্লান্তি। সংসার তাকে তেল-মশলা, বাচ্চার কাঁথা পরিষ্কার, রাত জেগে বাচ্চা-বুড়োর দেখভাল কোনও কিছু থেকেই ছুটি দেয় না। ভাবটা এই, ওসব শখের কাজ, করছ করো। বাড়ির কাজে যেন কিছু কম না পরে।

…………………………………………..

আমাদের শৈশবে সকালের খাওয়ার ছিল, স্কুলে যাওয়ার দিন ভাত আর গরম মাছের ঝোল। অন্যদিন রুটি আর ঝোলা গুড়। রবিবার বা বাড়িতে বিশেষ কেউ এলে লুচি তরকারি বা পরোটা। ব্যস। এর বেশি কোনও বৈচিত্র থাকত না। ঘরের জন্য দু’সেট বম্বে ডাইং-এর পর্দা,খুব বেশি হলে চার সেট বেডকভার। গৃহসজ্জার বিষয়টি পরিচ্ছন্নতা অবধি গিয়ে থেমে যেত। আর এখনকার চাকরি করা বা গৃহকর্মরতা মেয়েটির বাড়িতে ছেলে-পুলেদের আবদারে ব্রেকফাস্টের ঘটাটা ভাবুন! খবরের কাগজ, পত্রিকা থেকে এখন ইউটিউব চ্যানেল, বাড়িতে খাদ্য বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছে। আজারবাইজান টু ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার পদ তৈরির অর্ডার দিয়ে যায় সন্তান। কিন্তু সেগুলি বানাতে রোজ রোজ বসে কে? কে জোগাড় করে শখের পাস্তা সস বা সানি সাইড আপের নিখুঁত পারিপাট্য?

…………………………………………..

‘আটপৌরে’ শব্দটির অর্থ এখন সম্প্রসারিত না সংকুচিত হয়েছে, বলা মুশকিল। সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে সদা দৌড়বাজ অবতারে যাকে দেখি, সে পূর্বের গৃহবধূ বা সাধারণ চাকুরিরতাদের থেকে আপাতভাবে ঢের স্মার্ট। কিন্তু স্বাধীনতার ছোট পরিবারে একান্নবর্তীর স্বস্তি নেই তার। ভোর ছ’টায় ঠিকে কাজের মেয়েটি এলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাকেই দরজা খুলে সব বুঝিয়ে দিতে হয়। রান্নার মাসি থাকলে তাকেও প্রতিদিনের প্রতিটি পদ, বিষয় জানিয়ে দিতে হয়। এক কাপ চা মুখের সামনে আসতে তাকে যে কতগুলো ধাপ পেরিয়ে আসতে হয়, একটু তলিয়ে দেখলেই আমাদের মাথা ঘুলিয়ে যেতে পারে। তেমনই বাড়ির লোকজনদের জন্য প্রতিদিনের নানা ধরনের খাবারের ব্যবস্থাপনা প্রথম দিকে উত্তেজনা আনলেও একটা ক্লান্তিকর কাজ। আমাদের শৈশবে সকালের খাওয়ার ছিল, স্কুলে যাওয়ার দিন ভাত আর গরম মাছের ঝোল। অন্যদিন রুটি আর ঝোলা গুড়। রবিবার বা বাড়িতে বিশেষ কেউ এলে লুচি তরকারি বা পরোটা। ব্যস। এর বেশি কোনও বৈচিত্র থাকত না। ঘরের জন্য দু’ সেট বম্বে ডাইং-এর পর্দা, খুব বেশি হলে চার সেট বেডকভার। গৃহসজ্জার বিষয়টি পরিচ্ছন্নতা অবধি গিয়ে থেমে যেত। আর এখনকার চাকরি করা বা গৃহকর্মরতা মেয়েটির বাড়িতে ছেলেপুলেদের আবদারে ব্রেকফাস্টের ঘটাটা ভাবুন! খবরের কাগজ, পত্রিকা থেকে এখন ইউটিউব চ্যানেল, বাড়িতে ‘খাদ্য বিপ্লব’ ঘটিয়ে দিয়েছে। আজারবাইজান টু ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার পদ তৈরির অর্ডার দিয়ে যায় সন্তান। কিন্তু সেগুলি বানাতে রোজ রোজ বসে কে? কে জোগাড় করে শখের পাস্তা সস বা সানি সাইড আপের নিখুঁত পারিপাট্য?

আগে দেখতাম বিভিন্ন টিউশনে বাবারা স্কুটারের বাইকে করে বাচ্চাদের নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসার কাজটি করছে। মায়েরাই বা পিছিয়ে থাকে কেন? তারা গাড়ি চালানো শিখে ফেলল গণহারে। এবারে বাবার ওই কাজটুকুও অজান্তে সে নিজের ঘাড়ে নিয়ে ফেলল। নিজের স্বাধীন চলাফেরার জন্য যেটা সে আয়ত্ত করল, স্বামী সেটাকে কাজে লাগিয়ে ফেলল। অফিস ফেরত ক্লান্ত শরীরে আবার এ-মাথা থেকে ও-মাথা বাচ্চাকে পড়তে দিতে যাওয়া কেনই বা করবে বাবারা? আবার যে মা চাকরি করেন, মেয়ে হওয়ার সুবাদে বাচ্চার দেখভালটা তারাই ভালো করেন, সেটাই স্বাস্থ্যকর– এসব বুঝিয়ে দেওয়াও থেকে যায়। ফলে আধঘণ্টার কাজটা আটপৌরে জীবনের একটা ইউটোপিয়া হয়েই থেকে যায়। সমাজ পরিজন বলবে, নিজের সংসার তোমার, সেখানে খাটনি দিয়ে তুমি টাকা দাবি করবে? সংসারের কাজের কি আবার আট ঘণ্টা হয়? তার যদি সেকেন্ড মিনিটে ঘণ্টার হিসাব হয় তাহলে আর কাজের লোকের সঙ্গে তোমার তফাত থাকল কোথায়? তফাত থাকল এই, কাজের মেয়েটি টাকা না বাড়ালে বুক বাজিয়ে আপনাকে বলে যাবে অন্য বাড়ি চললাম। আর আপনি অমিতব্যয়ী কর্তা মহাশয়, নিজের খেয়াল খুশিতে ফালতু টাকা উড়িয়ে দিলেও আপনার গিন্নি বলতে পারবে না, ‘চললাম , পাশের বাড়ির মিতব্যয়ী, সংসার ভালোবাসা ভদ্রলোকটির সঙ্গে সংসার করতে!’

…………………………………..

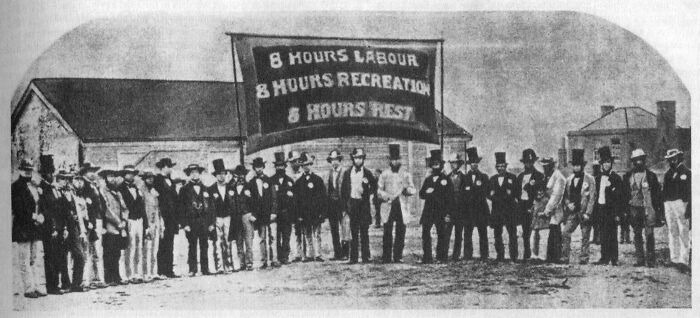

আরও পড়ুন আটঘণ্টা নিয়ে সানন্দা দাশগুপ্ত-র লেখা: শ্রমজীবী মেয়েদের অবসরের দাবি শুধু বিশ্রাম নয়, নিজের জীবন, শরীর ও স্বপ্নের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা

…………………………………..

এহেন ঠাট্টার বাইরে যা বলার, ইটভাটার শ্রমিক মেয়েটি হোক, চা বাগানের পাতি তোলাই হোক, সরকারি আধিকারিক বা পুলিশকর্মী, সমাজের তরফে এখনও মেয়েদের কাছে সুচারুভাবে সংসার পরিচালনার দাবি অগ্রাধিকার পায়। আর সেটা করতে গিয়ে আট ঘণ্টা কেন, আঠারো ঘণ্টা সময়েও মেয়েরা সবকিছু কুলিয়ে উঠতে পারে না।

আর ব্যতিক্রম? অবশ্যই আছে। তবে সে ব্যতিক্রম নিয়মকেই প্রমাণ করে।

………………………………….

ফলো করুন আমাদের ওয়েবসাইট: রোববার ডিজিটাল

………………………………….

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved