রাজনৈতিক বন্দিদের স্মৃতিকথায়, লেখনীতে বারবার উঠে আসে মেয়েদের সেলের, মেয়েদের জেলের নিঃসঙ্গতার কথা। কারাগারে রাজবন্দি মেয়েদের এমনিতেই অন্য বন্দিদের থেকে আলাদা রাখা হয় যাতে মেলামেশায় অন্য বন্দিদের কোনওভাবে রাজনীতিকরণ না হয়ে যায়। এদিকে রাজবন্দি মেয়েদের সংখ্যা কম হওয়ায় রাজনৈতিক চর্চার, জোট বেঁধে প্রতিবাদ করার, বিকল্প কমিউন করে থাকার পরিসর প্রায় থাকে না। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও আপ্রাণ প্রয়াস চলে মেয়েদের রাজনৈতিক চর্চা, কোনওরকম জ্ঞান চর্চাকে প্রতিহত করে ধর্মীয় রীতি, নীতি, আচার অনুষ্ঠানে মত্ত রাখার। কী বই জেলে পড়া যাবে– তাই নিয়েও নজরদারি চলতে থাকে।

২.

১৯১৭। যখন পৃথিবীর এক প্রান্তে দুনিয়া কাঁপানো দশ দিন মানবমুক্তির সম্ভাবনার এক নতুন খোয়াব সাজাচ্ছে, সেই সময়েই আরেক প্রান্তে স্বাধীনতার যুদ্ধে শামিল হওয়ায় জেলবন্দি হচ্ছেন ননীবালা দেবী। পেশওয়ারে গ্রেপ্তার হয়ে তাঁর ঠাঁই হচ্ছে প্রেসিডেন্সি জেলে। একে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ, তায় সমাজের মেয়েদের জন্য দেগে দেওয়া সমস্ত নিয়ম ফুৎকারে উড়িয়ে রাজনৈতিক রণক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করা– কোনওটাই ক্ষমা করেনি রাষ্ট্র। জিজ্ঞাসাবাদে নির্মম অত্যাচার করে, যৌনাঙ্গে লঙ্কাবাটা পুড়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিল রাজদ্রোহী মেয়ে হওয়ার দাম। সেই নির্মম অত্যাচারের সামনেই মর্যাদার লড়াই চালিয়েছিলেন ননীবালা। জেলের মধ্যেই শুরু করেছিলেন অনশন। তৎকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হতবাক হয়ে গেছিল। অনশনের খবর বাইরে গেলে পশ্চিমি সভ্যতার স্বরূপ উন্মোচিত হবে সেই ভয়ে ননীবালাকে অনশন তুলে নিতে তারা কাকুতি-মিনতি শুরু করে। ননীবালা অনড় থাকেন। বহু অনুরোধের পর ননীবালা শর্ত দেন, কোনও ব্রাহ্মণ মেয়ের হাতের রান্নাই একমাত্র খাবেন তিনি।

সমাজের বিভিন্ন পরাধীনতা, বিভিন্ন সামন্ততান্ত্রিক নিয়মকানুনের প্রতিফলন জেলেও মজুত থাকে। তাই জাতপাতের ভেদাভেদ জেল নিয়মাবলির কেন্দ্রেই থাকে। তবে, ঐতিহাসিকদের মতে, ননীবালা জানতেন তখন জেলে আরেক রাজবন্দি দুকড়িবালা এসেছেন। শোনা যায়, দুকড়িবালাকে জেলে টিকে থাকতে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। সেই অমানুষিক শ্রম এবং নিজের ওপর হওয়া অত্যাচার যাতে দুকড়িবালার ওপরেও না হয়, তাই এই শর্ত দিয়েছিলেন তিনি। কয়েদখানায় রাজবন্দিদের একে অপরের এবং অন্য বন্দিদের থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে তাঁদের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানোর রাষ্ট্রীয় প্রয়াসের বিরুদ্ধে দুকড়িবালাকে নিজের কাছে এনে এক যৌথতা তৈরি করাই ছিল ননীবালার জেল বিদ্রোহ।

………………………………………

সেন্ট্রাল জেল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই আলিপুর মেয়েদের জেল। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মেয়েদের জেল। কয়েক বছর আগেই সেখানে ‘স্বাধীন’ ভারতের নাগরিক কল্পনা মাইতিকে অনশনে বসতে হয় সুচিকিৎসার দাবিতে। সাম্প্রতিককালে জগদলপুর জেলে রক্ত বমি হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেও ভিটামিন ট্যাবলেট ছাড়া কোনও চিকিৎসাই জোটেনি পঞ্চাশোর্ধ্ব বেল্লালা পদ্মার। জেল হাসপাতালে তাঁর ন্যূনতম চিকিৎসার দাবিতে আবেদন করতে হচ্ছে মানবাধিকার কর্মীদের। আসলে জেল গেটে এসেই থমকে যায় সমস্ত মানবাধিকার। সমস্ত মৌলিক অধিকার।

………………………………………

১০০ বছরের ওপর কেটে গেছে। কারাগারে ব্রিটিশের পতাকা নেমে এখন তিরঙ্গা ওড়ে। নাম পরিবর্তন করে ‘সংশোধনাগার’ বলা হয়। এমনকী, পশ্চিমবঙ্গে শতাব্দী প্রাচীন আলিপুর সেন্ট্রাল জেল এখন স্বাধীনতা জাদুঘর। প্রাক্তন জেল হাসপাতালে প্রহরী হয়ে আছে সুভাষ বোস, প্রীতিলতাদের মূর্তি, আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতিতে ক্যাফে। সূর্য ডুবলেই আলো-ছায়ার খেলায় সেখানে জীবন্ত হয়ে ওঠে স্বাধীনতা সংগ্রামের নানা মুহূর্ত, দেওয়ালে দেওয়ালে গর্জে ওঠে স্বাধীনতা যোদ্ধাদের মুক্তি শপথ।

সেন্ট্রাল জেল থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বেই আলিপুর মেয়েদের জেল। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মেয়েদের জেল। কয়েক বছর আগেই সেখানে ‘স্বাধীন’ ভারতের নাগরিক কল্পনা মাইতিকে অনশনে বসতে হয় সুচিকিৎসার দাবিতে। সাম্প্রতিককালে জগদলপুর জেলে রক্ত বমি হয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেও ভিটামিন ট্যাবলেট ছাড়া কোনও চিকিৎসাই জোটেনি পঞ্চাশোর্ধ্ব বেল্লালা পদ্মার। জেল হাসপাতালে তাঁর ন্যূনতম চিকিৎসার দাবিতে আবেদন করতে হচ্ছে মানবাধিকার কর্মীদের। আসলে জেল গেটে এসেই থমকে যায় সমস্ত মানবাধিকার। সমস্ত মৌলিক অধিকার। প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে অধিকাংশ মেয়েদের জেলে প্রায় কোনও স্থায়ী চিকিৎসকের বন্দোবস্ত নেই। আলিপুর মেয়েদের জেলে দু’জন চিকিৎসক নিয়ম মাফিক দেখতে এলেও তাঁরা প্রায় কখনওই কোনও পরীক্ষা করেন না। দূর থেকে চোখে দেখেই চিকিৎসা চলে। জেলার অন্যান্য কারাগার পরিদর্শন করলে দেখা যাবে সেখানে অবস্থা আরও খারাপ। প্রায় সর্বত্র কয়েদিতে উপচে পড়ছে। নির্ধারিত ধারণক্ষমতার প্রায় শতগুণ বেশি বন্দি। অধিকাংশ জেলেই মেয়েদের ব্যারাকের আলাদা কোনও রান্নাঘর নেই। ছেলেদের ব্যারাকে রান্না হয়ে মেয়েদের কাছে আসে। লাইন দিয়ে অপেক্ষা করতে হয় বিস্বাদ, অস্বাস্থ্যকর দু’মুঠো ভাতের জন্য। কোথাওই পর্যাপ্ত পরিমাণ বাথরুম নেই। কোথাও একটাই জলের কলে স্নান, বাসন মাজা, কাপড় কাচা সমস্ত কিছু সারতে হয়। আসলে গোটা ব্যবস্থাটা তৈরি মানুষকে বিনা বিচারে কয়েদি করে তোলার জন্য। কয়েদিদের সর্বাত্মভাবে মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে পাষাণ করে তোলার জন্য। ন্যূনতম পরিষেবার জন্য একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেওয়ার জন্য। মনুষ্যত্ব ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য। যা কিছু সুন্দর সমস্ত কিছুকে নষ্ট করে দেওয়ার জন্য। বন্দিদের বাধ্য কয়েদি করে তোলার জন্য।

রাজনৈতিক বন্দিদের স্মৃতিকথায়, লেখনীতে বারবার উঠে আসে মেয়েদের সেলের, মেয়েদের জেলের নিঃসঙ্গতার কথা। কারাগারে রাজবন্দি মেয়েদের এমনিতেই অন্য বন্দিদের থেকে আলাদা রাখা হয় যাতে মেলামেশায় অন্য বন্দিদের কোনওভাবে রাজনীতিকরণ না হয়ে যায়। এদিকে রাজবন্দি মেয়েদের সংখ্যা কম হওয়ায় রাজনৈতিক চর্চার, জোট বেঁধে প্রতিবাদ করার, বিকল্প কমিউন করে থাকার পরিসর প্রায় থাকে না। কর্তৃপক্ষের তরফ থেকেও আপ্রাণ প্রয়াস চলে মেয়েদের রাজনৈতিক চর্চা, কোনওরকম জ্ঞান চর্চাকে প্রতিহত করে ধর্মীয় রীতি, নীতি, আচার অনুষ্ঠানে মত্ত রাখার। কী বই জেলে পড়া যাবে– তাই নিয়েও নজরদারি চলতে থাকে। ‘স্বাধীন’ ভারতে উচ্চশিক্ষার অধিকারের দাবিতে লড়াই করতে হয় ঠাকুরমণি মুর্মুকে। লড়াই করতে হয় বিজ্ঞান নিয়ে পড়ার অধিকার, ল্যাব ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য।

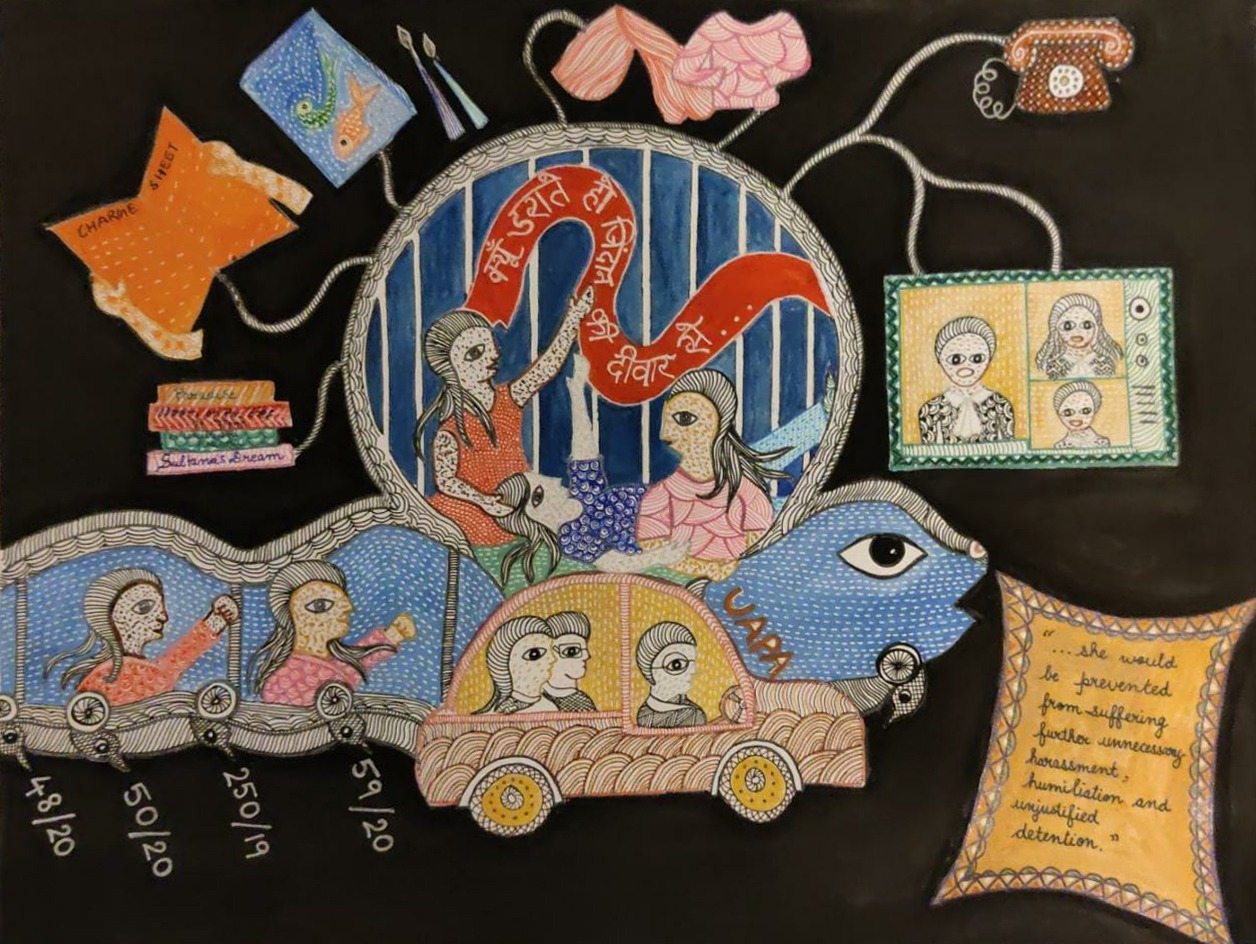

তবু ননীবালা, দুকড়িবালাদের উত্তরসূরিদের সংগ্রাম চলে গারদের ওপারেও। টিকে থাকার সংগ্রাম। একে অপরকে বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম। সেই সংগ্রামই শিখিয়ে দেয় কথা না বলে একে অপরের প্রতিটা ইশারা, প্রতিটা সংকেত আত্মস্থ করে নিতে। শেখায় জেলের নিয়ম ফাঁকি দিয়ে কিছুটা আনন্দ ছিনিয়ে নিতে। শেখায় একে অপরের হকের জন্য গর্জে উঠত। এই অন্ধকার কুপে একে অপরের বিনুনিতে আশার আলো বুনে দিতে। হাতে হাত রেখে যাপনে, স্বপনে সৌন্দর্যকে বাঁচিয়ে রাখতে। কখনও জেল কর্তৃপক্ষের ভ্রুকুটি এড়াতে ধর্মীয় গ্রন্থের মলাটে লুকিয়ে রাজনৈতিক বই এনে চর্চা চলে, কখনও না খেতে পারা বাসি রুটি জমিয়ে জ্বালানি বানিয়ে লুকিয়ে চায়ের আসর বসে, কখনও রাতের অন্ধকারে জানলার পাশে ফিসফিসিয়ে রাজনৈতিক তর্ক জমে। এ যেন এক নিষিদ্ধ যাপন। কখনও ইশারায়, চিরকুটে অন্য বন্দিদের সঙ্গে কথা বলে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর মাধ্যমে, কখনও পুলিশি নির্যাতনের আহত কমরেডকে নজরদারি এড়িয়ে গার্ডদের ফাঁকি দিয়ে কোনও কমরেডের মন ভালো করতে রুটিতে কিছুটা চিনি মাখিয়ে চমকে দেওয়ার মাধ্যমে, তো কখনও একসঙ্গে বসে সুখ দুঃখ বৃষ্টি বজ্রপাত ভাগ করে এই নিরন্তর অপেক্ষা কাটানোর মাধ্যমে, প্রতিদিন নানাভাবে সংগঠিত হতে থাকে প্রতিরোধ, প্রতিবাদ। রাষ্ট্রের তিলে তিলে মেরে ফেলার মুখে জীবনের গান গাওয়ার দ্রোহ। শত আঘাতেও নিজের অস্তিত্ব, নিজের রাজনৈতিক সত্ত্বাকে জড়িয়ে ধরে রাখার জান কবুল লড়াই।

এরই মধ্যে যৌথতায় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস উদযাপিত হয়। যে মেয়েদের আজীবন মঞ্চ থেকে দূরে চার দেওয়ালে নিঃশব্দে কাটাতে অভ্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে, তারাও মুখর হয়ে ওঠে এই যৌথতায়। চলে জোট বেঁধে নাটকের তোড়জোড়। যে গলা ছোটবেলা থেকেই কখনও চড়তে দেওয়া হয়নি, সেই অনভ্যস্ত গলায় সুর খেলে চলতে থাকে একসঙ্গে গান গাওয়ার প্রস্তুতি। স্বামী, পরিবার পরিত্যক্তা মেয়েরা নতুন করে জীবন খুঁজে পায় একসঙ্গে বসে রোকেয়ার ‘সুলতানার স্বপ্ন’ পড়তে পড়তে, উদয়স্তু খেটে যাওয়া মেয়েদের চোখে ভাসতে থাকে যৌথ হেঁসেল, যত্নে গড়া বাগান, তাক লাগানো বৈজ্ঞানিক নানা যন্ত্রপাতি, দু’ঘণ্টা কাজের এক অন্য দুনিয়ার গল্প। আবার কখনও জেলখানায় বেড়ে ওঠা ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য আয়োজিত হয় কাপড় দিয়ে তৈরি পুতুল খেলা। কিংবা বহু বয়সে জেলে এসে অবসরপ্রাপ্ত মেয়েদের জন্য লুকিয়ে তৈরি হয় অস্থায়ী পাঠশালা। চলতে থাকে লেখাপড়ার তোড়জোড়, পৃথিবীটাকে নতুন করে জানা, বোঝার চেষ্টা, এক নতুন শুরুয়াতের প্রয়াস। চলে নিজেদের মধ্যে খুনসুটি, নজরদারি এড়িয়ে কেড়ে নেওয়া কিছু আনন্দ। যার সাক্ষী থেকে যায় বইয়ের ফাঁকে, চিঠির ভাঁজে জমে থাকে শুকনো ফুল, পাতা। বলতে থাকে আপ্রাণ বাঁচতে চাওয়া, এই অন্ধকার ডিঙিয়ে এক রঙিন আগামীর দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা।

সমস্ত সুন্দরের মধ্যেই বাক্সবন্দি করে রাখে একটু খোলা আকাশ দেখার, জ্যোৎস্নায় স্নান করার, জানলায় রামধনু দেখার লুকনো মুহূর্তদের। সেই ক্ষণিকের মুহূর্তরাই একে অপরের বুকে আশা সংক্রমিত করে। একে অপরের চুলে বিলি কেটে দেয় আগামী লড়াইয়ের শক্তি। গারদের আঁধার ফুঁড়ে এই এক ফালি রামধনুই নিয়ে আসে মুক্তির স্বাদ। যেন সাত রঙের উৎস খুঁজে পেলেই এই জমাট অন্ধকার ভরে যাবে নানা এবড়োখেবড়ো রঙে। জীবনকে নতুন করে ভালোবাসতে শেখাবে। ২০২০-তে এনআরসি, সিএএ আন্দোলনের কর্মী দেবাঙ্গনা কালিতার জেল থেকে লেখা চিঠিতে বন্দি করে রাখেন এরকমই এক মুহূর্ত, ‘সত্যিই, আকাশে দেখা দিল একটি রংধনু। এক অপূর্ব খণ্ড-বৃত্ত আমাদের ওয়ার্ডের সামনে উদ্ভাসিত হল। বাচ্চারা আনন্দে দগ্ধ হয়ে উঠল, প্রত্যেকেই উঁচুতে উঠে ভালোভাবে দেখতে চাইছিল। চারদিকে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ল, মহিলারা একে অপরকে ডাকছিল বাইরে আসতে, এ দৃশ্যের সাক্ষী হতে… রংধনুর আনন্দ, সম্পূর্ণ রংধনু, ছড়িয়ে দিল সংক্রামক এক উন্মাদনা, এক আবেগী বিস্ফোরণ। কেউ কেউ প্রার্থনায় মগ্ন হয়ে পড়ল, কেউ আকাশের দিকে হাত তুলে কাঁপছিল, কেউ কেঁদে ফেলল, কেউ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকল আর হেসে উঠল, কেউ আবার চিৎকার করে দোয়া পড়তে লাগল, কেউ অভিশাপ দিল, কেউ চোখ কচলাতে লাগল সাতটা রং খুঁজে পাওয়ার জন্য– সব রং কি ছিল? এটা কি সত্যিই ছিল, বাস্তব? কেউ কারও হাত ধরে মনের ইচ্ছা করল। পাখির ঝাঁক রংধনুর ওপারে উড়ে গেল, যেমনটা আমি এক শীতের সন্ধ্যায় নদীর ধারে দেখেছিলাম… সেখানে আশা ছিল, প্রবল, বিশৃঙ্খল, অসম্ভব এক আশাবাদ। এক মুহূর্তের জন্য সবকিছু থমকে গিয়েছিল– এক আনন্দে। আমি প্রায় একধরনের বিষণ্ণতা অনুভব করছিলাম, এক পরাজয়– রংধনুর অপূর্ণতার জন্য, তার অবধারিত বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, তার ক্ষণস্থায়ীত্বের জন্য।’

সেই অপূর্ণতা, সেই অবধারিত বিশ্বাসঘাতকতা নিয়েই এই রামধনু নতুন প্রাণ সঞ্চার করে যায়। ক্ষণিকের জন্য হলেও আশা দানা বাঁধে। রাষ্ট্রের অমানবিক, অমর্যাদাকর ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আশ্বাস দিয়ে বলে যায়, অন্ধকার দিনেও গান হবে, অন্ধকারের কথা বলেই। মনে করিয়ে দেয় তুর্কি কবি নাজিম হিকমতের জেল থেকে লেখা সেই কবিতার লাইন, “being captured is beside the point, the point is not to surrender” (ধরা পড়ে যাওয়াই শেষ কথা নয়, মূল লড়াই আত্মসমর্পণ না করার)।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved