প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বলা হয়েছিল ‘A war to end all wars’, কুড়ি বছরেই তার পরিণাম কী হয়েছিল আমরা জানি। তবে প্রশ্ন জাগে, এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেও কেউ কি কথা বলতে চান যুদ্ধকালীন মন নিয়ে? অর্থাৎ যিনি যুদ্ধে গেলেন, যিনি বাড়িতে অপেক্ষা করলেন, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তনকারী সৈনিকের মনস্তত্ত্ব। ইংরেজিতে একটি ওয়েব সিরিজ, ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বার্মিংহাম শহরকে দেখায়। গল্পের নায়ক যুদ্ধশেষের এক সৈনিক, যিনি প্রতি রাতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন, যেন এখনও ট্রেঞ্চে শুয়ে আছেন। তাঁর বন্ধু, যিনি বেঁচে ফিরে এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে– মাঝেমাঝেই জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রবল হিংসাত্মক হয়ে যান, মেরে ফেলতে চান সামনের মানুষটিকে, পিটিএসডি তাকে গ্রাস করেছে নির্মমভাবে।

কইলো নিধাই, রাইফেল চাই

দিয়েছো তো যা চেয়েছি সব?

হে আমার পরম বান্ধব,

বাকি ছিল ভাই, রাইফেলটাই।

পিলে ভরা পেটটি যদিও

রাইফেল এই হাতে দিও,

ঘরে ভাত নাই, রাইফেল চাই।

১৯৪২ সালে লেখা অন্নদাশঙ্কর রায়ের ‘উড়কি ধানের মুড়কি’ বইটি থেকে কবিতাটি সংগৃহীত। ছড়াটির নাম ‘নিধিরামের নিবেদন’। নিধিরাম এক সৈনিক, যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে চেয়ে নিচ্ছেন রাইফেল। ‘পিলে ভরা পেট’ অর্থাৎ পিলে রোগ, সঙ্গে অন্নহীন গৃহ, তবু তার রাইফেল চাই। লোকছড়া বা লোকগান প্রায়শই এক একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে। ‘ইকিড় মিকিড় চাম চিকিড়’ থেকে ‘খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়াল’-র বর্গী, সহজ-সরল ছেলেভোলানো ছড়াগুলোর নিবিড় পাঠে উঠে আসে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ, যুদ্ধ, অনাহার বা দুর্ভিক্ষের কথা। এই একই বইতে অন্নদাশঙ্কর রায়ের আরেকটি ছড়ার নাম ‘পিতা পুত্র সংবাদ’, যেখানে পুত্র তার পিতাকে বলছে:

জাপানীরা যদি আসে

চন্দ্র সূর্য উঠবে না,

আলো ফুটবে না মহাকাশে।

ফুটপাথে হবে লুটপাট,

আর বাটপাড়ি হবে বাটে

ঘাটে ঘাটে হবে নারীধর্ষণ

খুন হবে মাঠে মাঠে।

১৯৪২-এর জাপানি আক্রমণের আশঙ্কা, সাম্রাজ্যবাদী লুট, অনাহার এবং ধর্ষণের ভীতি থেকেই রচিত হয়েছে ছড়াটি। যুদ্ধ পরিস্থিতিতে কী কী হতে পারে? ঠিক কেমন অনুভূতি হয় সাইরেন বাজলে? মকড্রিলটাই বা কী জিনিস? এইসব নিয়ে বর্তমানে ঘোরতর চর্চা চারিদিকে। ভারত তথা বাংলা আগেও যুদ্ধ দেখেছে, সেই যুদ্ধের বিবৃতি ছড়িয়ে রয়েছে বাংলা প্রবন্ধ, উপন্যাস এবং আত্মজীবনীতে। যুদ্ধের কলাকৌশল ঠিক কীরকম হবে? কোন রণনীতি অনুসরণ করলে শত্রুপক্ষকে সাঁড়াশি আক্রমণে কাবু করা যায়? এমন চর্চা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে হয়ে থাকে। মিলিটারি হিস্ট্রির খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ এই ধরনের রণকৌশল রপ্ত করা, প্রযুক্তিগত নানা দিক পড়ে-দেখে ধাপে ধাপে তার বিশ্লেষণ করা। নামীদামি টিভি চ্যানেলের আলোচনা সভায় বিবিধ পরিকল্পনা পেশ করা হয়, প্রায়শই খুব মুখরোচকভাবে আর আমরা তা দেখি সদর্পে।

…………………………………………..

প্রশ্ন জাগে, এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেও কেউ যদি কথা বলতে চায় যুদ্ধকালীন মন নিয়ে? অর্থাৎ যিনি যুদ্ধে গেলেন, যিনি বাড়িতে অপেক্ষা করলেন, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তনকারী সৈনিকের মনস্তত্ত্ব। ইংরেজিতে একটি ওয়েব সিরিজ, ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বার্মিংহাম শহরকে দেখায়। গল্পের নায়ক যুদ্ধশেষের এক সৈনিক, যিনি প্রতি রাতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন, যেন এখনও ট্রেঞ্চে শুয়ে আছেন।

………………………………………….

৭ মে মধ্যরাতে পাশের দেশ আক্রমণের পর যুদ্ধ-পরিস্থিতি তুঙ্গে। আজ যারা তিরিশ-বত্রিশের যুবা, শেষ কার্গিল যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে তারা বঞ্চিত। তাই যুদ্ধ ছাড়া গতি নেই এমন এক রব উঠেছে চারদিকে। ঠিক যেমন প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে বলা হয়েছিল ‘A war to end all wars’, কুড়ি বছরেই তার পরিণাম কী হয়েছিল আমরা জানি। তবে প্রশ্ন জাগে, এই টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যেও কেউ যদি কথা বলতে চায় যুদ্ধকালীন মন নিয়ে? অর্থাৎ যিনি যুদ্ধে গেলেন, যিনি বাড়িতে অপেক্ষা করলেন, এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হল যুদ্ধশেষে প্রত্যাবর্তনকারী সৈনিকের মনস্তত্ত্ব। ইংরেজিতে একটি ওয়েব সিরিজ, ‘পিকি ব্লাইন্ডার্স’ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় বার্মিংহাম শহরকে দেখায়। গল্পের নায়ক যুদ্ধশেষের এক সৈনিক, যিনি প্রতি রাতে ভয়ংকর স্বপ্ন দেখেন, যেন এখনও ট্রেঞ্চে শুয়ে আছেন। তাঁর বন্ধু, যিনি বেঁচে ফিরে এসেছেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে– মাঝে মাঝেই জ্ঞানশূন্য হয়ে প্রবল হিংসাত্মক হয়ে যান, মেরে ফেলতে চান সামনের মানুষটিকে, পিটিএসডি তাকে গ্রাস করেছে নির্মমভাবে।

সৈনিকের জীবন নিয়ে লিখেছিলেন কাজী নজরুল ইসলামও। ‘বাউন্ডেলের আত্মকাহিনী’ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১৯ সালে, ‘সওগাত’ পত্রিকায়। বিশেষজ্ঞরা বলেন এটি নজরুলের একপ্রকার আত্মজীবনীও বটে। পল্টন-জীবনের অনেক অভিজ্ঞতা, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন এই বইয়ে লেখা আছে। ঐতিহাসিকদের মতে নজরুল ব্যারাকে বসে নানা বই পড়তেন। যুদ্ধের ডামাডোল, হঠাৎ আক্রমণের ভয়ে, জরুরি অবস্থার মধ্যেও তিনি ‘প্রবাসী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা’ গোপনে আনিয়ে পড়তেন। সেনা-ছাউনিতে থাকাকালীন পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একজন মৌলবির কাছ থেকে শিখে নিয়েছিলেন ফারসি ভাষা। এমনকী, সংগীতপ্রেমী নজরুল হারমোনিয়াম নিয়ে গানও করতেন অন্য সৈনিকের সঙ্গে। কখনও ক্লোজ-কম্বাটে জড়িয়ে না পড়লেও, নজরুলের সেনাজীবন নিশ্চয়ই তাঁর মনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

…………………………….

পড়ুন সরোজ দরবারের লেখা: যে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে রোজ সাইরেন বাজে না

……………………………..

গোপাল হালদারের উপন্যাস ‘পঞ্চাশের পরে’-তেও যুদ্ধের আগে ও পরের ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের কথা আছে। বার্মা থেকে আগত এক ডাক্তারের জীবনকে কেন্দ্র করে লেখা এই গল্প। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে যখন জাপানিরা বার্মা আক্রমণ করে, রেঙ্গুনে বোমা ফেলা হয়– প্রচুর মানুষজন দলে দলে বাংলায় আসতে থাকেন। সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতাই উঠে এসেছে উপন্যাসে। এই পরিস্থিতির জন্য কে দায়ী? গল্পের নায়ক বিনয় সেই কথাই ভাবতে থাকে। ঠিক আমরা যেমন এখন ভাবি যে যুদ্ধের দায়িত্ব আসলে কার ওপর বর্তায়? সেই সময় অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছিল এর পিছনে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সৈনিকদের মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে নিয়ে গেছিল, গোরা পল্টনের পাশে দাঁড়িয়েছিল কোনও এক বাঙালি বা গোর্খা সৈনিক।

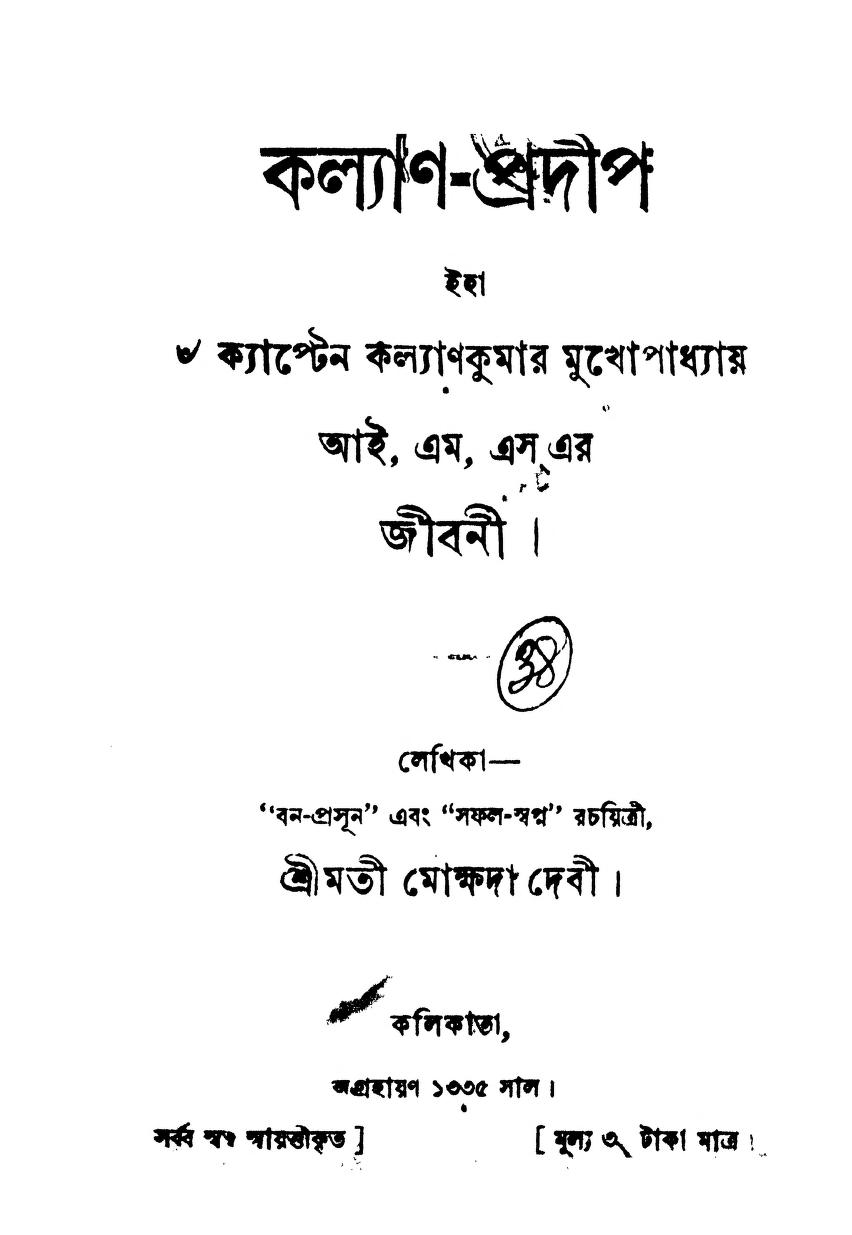

এমনই এক বাঙালি সৈনিকের নাম ক্যাপ্টেন বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। কলকাতার ডাক্তার, যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানদের দ্বারা বন্দি হন, কিন্তু পরে পালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যুদ্ধাবস্থায় একটি মানুষের মনে ঠিক কী চলে? ব্যারাকে, যুদ্ধজাহাজে বা যুদ্ধবন্দি থাকাকালীন সৈনিকের জীবন নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা পাওয়া যায় বাংলা ভাষায় লিখিত একটি স্মৃতিকথা থেকে। বইটির নাম ‘কল্যাণ প্রদীপ’। মোক্ষদা দেবী নামে এক বৃদ্ধা লিখেছেন এই গ্রন্থ, তার নাতি অর্থাৎ ৩৪ বছরে প্রাণ হারানো কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে। বইটি সম্পর্কে বলার আগে একটু জানিয়ে রাখা প্রয়োজন– প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষ থেকে তৈরি করা হয় বেঙ্গল রেজিমেন্ট। ঐতিহাসিক শান্তনু দাস বলছেন যে বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করাটা এক প্রকার বাধ্যবাধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভারতীয়দের জন্য। ১৯১৪ সাল নাগাদ উত্তর ভারতের প্রচুর সংখ্যক চাষি বা নিম্নবিত্ত মানুষদের সিপাহী হিসেবে দলে দলে নিযুক্ত করা হয় যুদ্ধে। এরা যে পেটের দায়ে যুদ্ধে যান, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বিশ শতকের বাংলা থেকে অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্তরাও গেছিলেন বিশ্বযুদ্ধে, ডাক্তার হিসেবে বা ফাইটার পাইলট হিসেবে।

৮৫ বছরের ঠাকুমা, তার প্রয়াত নাতির একাধিক চিঠিপত্র থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিবরণ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা লিখেছেন প্রায় ৫৫০ পৃষ্ঠার একটি বইয়ে। যুদ্ধের ভয়াবহতা, পরবাসে বন্দিদশা বা এত কাছ থেকে মৃত্যুমিছিল দেখার অভিজ্ঞতা ঠিক কেমন হতে পারে– তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের জন্য ‘কল্যাণ প্রদীপ’ বইটির আলাদা তাৎপর্য রয়েছে। যদিও ক্যাপ্টেন কল্যাণের বীরগাথা পেশ করাই ছিল এই জীবনীর উদ্দেশ্য, তবে গবেষকরা এ-বইটিকে যুদ্ধবিরোধী ডিসকোর্স হিসেবেও পড়তে পারেন। বাংলা ভাষায় এমন বিরল গ্রন্থ হয়ে উঠতে পারে যুদ্ধের ইতিহাসের অসামান্য দলিল।

যুদ্ধ নিয়ে কথা বললে মনে পড়ে যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অনুবর্তন’ নামক উপন্যাসটির কথা। যদিও খুব বেশি আলোচিত নয়, কিন্তু কলকাতার এক মাস্টারের জীবনকে কেন্দ্র করে, ’৪২-এর যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি দেখানো হয়েছে গল্পে। প্রথাগত দলিল, দস্তাবেজ বা হার্ড আর্কাইভকে ইতিহাসের উপাদান হিসেবে পরিগণিত করা হয় ঠিকই; কিন্তু ফিকশন: উপন্যাস বা কবিতাও যে ইতিহাসের সোর্স তা নিয়ে আজ আর বিশেষজ্ঞরা মতপার্থক্যে যান না। যুদ্ধকালীন মন, হিংসার রাজনীতি বা যুদ্ধ-পরবর্তী মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উপন্যাস পাঠ অবশ্যই জরুরি। বিভূতিভূষণের ‘অনুবর্তন’ উপন্যাসে যদুবাবু নামের এক শিক্ষক যখন পড়াতে যান তার ছাত্রের বাড়িতে, জানতে পারেন তারা শীঘ্রই চলে যাচ্ছে মেদিনীপুরের গড়বেতায়। কলকাতায় জাপানি আক্রমণের ভয় থেকেই এই তোড়জোর। ছেলেটি আর পড়বে না, স্কুলেও আসবে না জেনে যদুবাবু অগত্যা চলে যান তার বন্ধুর বাড়ি। সেখানেও দেখেন এক দৃশ্য। বন্ধুর মেয়েরা চলে যাচ্ছেন দেশের বাড়ি, মধুপুরে। তারপর নিজের বাড়িওয়ালাকেও কলকাতা ছাড়তে দেখে যথেষ্ট বিব্রত হন তিনি। বাড়িওয়ালার কথায়: ‘কলকাতা এসময় সেফ নয়… এখানে এক্সপ্লোসিভ বোম পড়লে বাড়িঘর কিছু কি থাকবে ভাবছেন? গভমেন্ট বলেছে একখানা করে পেতলের চাকতিতে নামধাম লিখে প্রত্যেকে পকেটে নিয়ে বেরোতে, এয়াররেড-এর পরে ওইখানা দেখে ডেডবডি শনাক্ত করা হবে।’ ভীত-সন্ত্রস্ত যদুবাবু বাড়িতে ঢুকতেই তাঁর স্ত্রী জানান যে আজ কলকাতায় রাত দশটার পর থেকে কমপ্লিট ব্ল্যাক-আউট। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনায় কলকাতায় যুদ্ধের ভয় একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে।

ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে যা কিছু তথ্য হিসেবে পড়েছি– যুদ্ধ, মহামারী, দুর্ভিক্ষ– এই শব্দগুলোর তাৎপর্য সিলেবাসে থাকলে আলাদা করে তেমন নাড়া দেয় না আমাদের। কিন্তু উপন্যাসের বাস্তব চিত্রায়ন তার থেকে ভিন্ন। যদুবাবুর অভিজ্ঞতা পাঠকের জীবনও যেন বিপন্ন করে তোলে। গল্পে দেখানো হচ্ছে যে যুদ্ধে গুজব বা রিউমারের এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। যদুবাবু যখন তার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলছেন, তখন কোন সংবাদটি সত্য আর কোনটা কেবলই গুজব– পার্থক্য করতে পারছেন না। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার ফেক নিউজের সঙ্গে এই দৃশ্যটি একেবারেই মিলে যায়। যুদ্ধভয় নিয়ে শেষমেষ তাঁরা যখন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছন, লোকে লোকারণ্য, কলকাতা ছাড়ার ভীষণ হিড়িক। লেখক যেভাবে উৎকণ্ঠা, ভয় এবং মানসিক চাপানউতোর দেখিয়েছেন, বোঝা যায় অনেকাংশেই তা তাঁর নিজস্ব অনুভূতি বা কাছের মানুষদের উপলব্ধি। সবথেকে অবাক করে যে যুদ্ধ পরিস্থিতি অনেকটা কেটে যাওয়ার পরেও কীভাবে চরিত্রগুলো আশঙ্কায় দিন কাটায়। পাশ দিয়ে একটি পতঙ্গ সশব্দে উড়ে গেলেও মনে হয় জাপানি উড়োজাহাজের শব্দ। এই ট্রমা বা আঘাত যে দু’দিনে যাওয়ার নয়, যুদ্ধ যে কেবল কয়েক মাস বা এক বছরের ব্যাপার নয়, এর মানসিক ক্ষতি করার সম্ভাবনা যে মারাত্মক– তা বিভূতিভূষণের ‘অনুবর্তন’ বারে বারে বুঝিয়ে দেয়।

আজকের ভয়াবহ বাতাবরণে, মক ড্রিল বা ব্ল্যাক আউটের বিবিধ প্রস্তুতিবেলায় এই বিষয়গুলো পুনরায় ভেবে দেখার সময় এসেছে। ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হলে তা নিয়ে কার্যত সারা দেশে খুশির আমেজ তৈরি হয়েছে। এর জবাবও আসবে, তা স্পষ্ট। প্রতিশোধ, পাল্টা প্রতিশোধ, যুদ্ধ চাই– এটা বলার আগে একবার ইতিহাসের দিকে তাকানো দরকার। হিংসা যতই বাড়বে, সীমান্তে গুলিবর্ষণ তীব্র হলে তার সঙ্গে সঙ্গেই যুদ্ধবিরোধী পদযাত্রা, ক্যাম্পেইন, সচেতনতা বাড়ানো আরও প্রয়োজন। এই পদক্ষেপে লেখক, ছাত্র, শিক্ষক এবং সমাজের তৃণমূল স্তর থেকেও কীভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব তা আলাদা করে অনুধাবন করা দরকার।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved