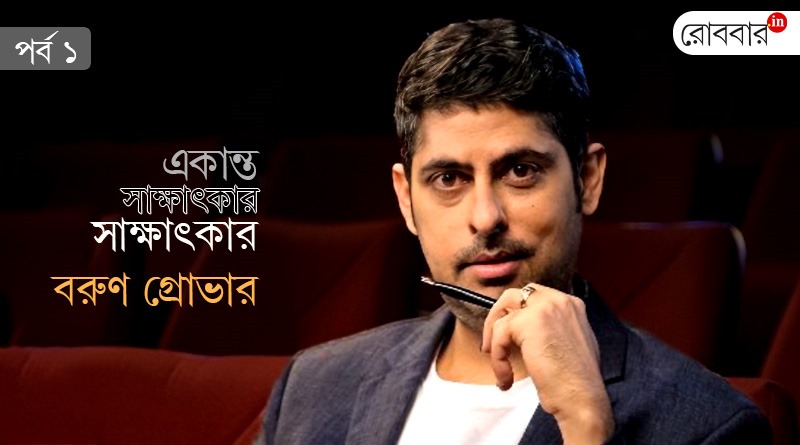

গত প্রায় ১৫-২০ বছর তাঁর লেখা আমাদের হাসায়, আমাদের কাঁদায়। কী-বোর্ডের কালচে আলো যে আঙুলে হয়ে ওঠে মায়াবী কবিতা, সে আঙুলেই তা হয়ে ওঠে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। গান, কবিতা, স্ট্যান্ড-আপ কমেডি-র পাশাপাশি সমান দক্ষতায় বেঁধে ফেলেন স্ক্রিপ্ট, বানান সিনেমাও। বলুন, ‘জবরা ফ্যান’ না হয়ে আমাদের আর উপায় কী? এহেন বরুণ গ্রোভার-কে আড্ডায় পেয়ে, প্রশ্নের ঝাঁপি খুললেন উদয়ন ঘোষচৌধুরি ও অম্বরীশ রায়চৌধুরী। আজ প্রথম পর্ব।

বরুণ, এক জায়গায় আপনি বলেছিলেন নিজেকে সাই পরাঞ্জপের একটা ফিল্ম হিসেবে দেখতে চান। সেটা কোন ফিল্ম?

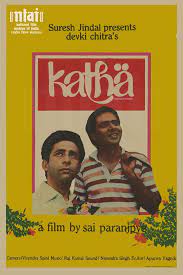

‘কথা’… সত্যি বলতে, ‘কথা’, ‘চশমে বদ্দুর’ আর দূরদর্শনে দেখিয়েছিল ‘দিশা’– এগুলো মিলিয়ে মিশিয়ে… ওঁর সিনেমার কনফ্লিক্টগুলো আমাকে খুব টানে। বিশাল কোনও কনফ্লিক্ট নেই, ব্যাপারটা মাথার সঙ্গে মনের লড়াই, ইন্টারন্যাল লড়াই। কিন্তু সেগুলো খুব সূক্ষ্ম বা দুর্বোধ্য নয়। যেমন শ্যাম বেনেগালের ফিল্মে প্রচুর ইন্টারন্যাল কনফ্লিক্ট আছে, প্রচুর মাথা খাটিয়ে বুঝতে হয়… আমার কাছে সাইয়ের ফিল্ম, পারফেক্ট মিডল-অফ-দ্য-রোড সিনেমা। আর, পৃথিবী সম্পর্কে ওঁর দৃষ্টিভঙ্গিটা আশাবাদী, যেটা আমার কাছে ভীষণ জরুরি। ছোটবেলায় আমি নিজের প্রতিফলন সিনেমায় দেখতে চাইতাম, নিজেকে আইডেন্টিফাই করতে চাইতাম। সব ধরনের সিনেমা দেখতাম। ‘লোহা’-ও দেখেছি, ‘ত্রিদেব’-ও দেখেছি, ‘খতরোঁ কে খিলাড়ি’-ও দেখেছি, কিন্তু ওখানে নিজের আইডেন্টিফিকেশন পেতাম না। হ্যাঁ, থ্রিল ছিল, দারুণ মজা ছিল… এখনও মনে আছে যখন ‘রাখওয়ালা’ দেখলাম…

অনিল কাপুর আর ফারহা-র? হলে দেখেছিলেন?

না, না, ভিসিআর-এ। তবে সেট আপ অনেক বড় ছিল। এক আত্মীয়ের বিয়ে-বাড়িতে গিয়েছিলাম। বিয়ে তো ৩ দিন পর হবে, এদিকে প্রচুর আত্মীয়-স্বজন আর বাচ্চাকাচ্চার জমায়েত হয়ে গিয়েছে… ওই বাড়িটার পিছনে উঠোন ছিল, সেখানে বড় স্ক্রিন, মানে পর্দা টাঙানো হয়েছিল। প্রোজেক্টর আনা হয়েছিল। আমি তো খুশিতে ডগমগ…

কী কী দেখেছিলেন? নিশ্চয়ই শুধু ‘রাখওয়ালা’ নয়…

‘রাখওয়ালা’, ‘লোহা’, ‘মাসুম’… এই ৩টে মনে আছে। মনে হয়, টোটাল ৪-৫টা ছিল। সন্ধেবেলায় শুরু হয়ে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত সিনেমা চলেছিল। আর, হয়েছিল কী, ওইদিন বিকেলবেলায় একটা পেয়ারাগাছে চড়ে আমি বদমায়েশি করছিলাম। ওই গাছটায় একটা মৌচাক ছিল, আমি হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম। বোধহয় ৪-৫টা মৌমাছি একসঙ্গে কামড়েছিল, হাত পুরো ফুলে ঢোল! বড়রা বলেছিলেন, তুই ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। আমি নাছোড়বান্দা, সিনেমাগুলো আমাকে দেখতেই হবে…

প্রথমে বোধহয় ‘মাসুম’ চালানো হয়েছিল। ওটা আমাদের ফেভারিট ছিল, অনেকবার দেখেছি। যখনই কোনও প্রোগ্রাম থাকত, ‘মাসুম’ আনা হত। তো, ‘মাসুম’ চলার সময়ে আমি যন্ত্রণায় তাকাতে পারছিলাম না। তারপর, ‘রাখওয়ালা’ শুরু হল… আর, বেমালুম যন্ত্রণা ভুলে গেলাম! ‘লোহা’ আর ‘ত্রিদেব’-এর থেকে ওতে ইমোশনাল কনটেন্ট অনেক বেশি ছিল। একটা বাচ্চার ওই সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভুলিয়ে দিয়েছিল। একদম টিপিক্যাল এসকেপিস্ট সিনেমা, ছোটবেলায় দারুণ থ্রিল লেগেছিল।

এগুলো ছিল, কিন্তু সাই পরাঞ্জপে আমার মনে আলাদা ছাপ ফেলেছিলেন। এক, ছোটবেলাতেই নিজেকে প্রাপ্তবয়স্ক মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, এটা বড়দের গল্প, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি, কানেক্ট করতে পারছি। ক্যারেক্টারগুলো গ্রে, কিন্তু শেষমেশ মনটা ভালো করে তোলে। বড় হওয়ার পর, ‘চশমে বদ্দুর’ দেখলে মনে হয় ভালত্বের জয় হল কি না, সেটা নিয়ে একটু স্যাটায়ার আছে। ছোটবেলায় অত বুঝতাম না। তখন ওটাই বাস্তব… আর দু’নম্বর, অন্যান্য ফিল্মে বম্বে বা দিল্লিকে যেভাবে দেখানো হত, ‘কথা’-য় বম্বে একদম আলাদা। ওই বম্বেকে আর কোথাও দেখিনি। ওই চালিতে থাকা, ওখানকার মানুষদের সেন্স অফ কমিউনিটি… ধরুন, ‘পরিন্দা’… বম্বেটা ওখানে এত ডিপ্রেসিং, আতঙ্ক হয়, মনে হয় কখনও যাব না ওই শহরে… কিন্তু ‘কথা’ দেখুন, মনে হবে বম্বেতে আমাদের মতো মানুষেরাও থাকে। রোজ স্ট্রাগল করে, বাস ধরার লাইনে দাঁড়ায়, একজন আরেকজনকে ধাক্কা মেরে এগিয়ে যায়… এগুলো তো আমার শহরেও হয়! এরকম নয় যে, গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার সামনে কেউ কাউকে গুলি করে চলে যায়! ওগুলো দেখে ভয় লাগত। কিন্তু ‘কথা’-য় সাধারণ মানুষ, সাধারণ শখ-আহ্লাদ, সাধারণ মানের ছলচাতুরি… এগুলো ভালো লাগত।

আচ্ছা, আপনি এর আগে বলেছেন সত্যজিৎ রায়ের প্রায় সব কাজ আপনার ভালো লাগে, আপনি দেখেছেন। ওঁর সব ফিল্ম দেখেছেন?

হ্যাঁ… ‘চিড়িয়াখানা’ দেখিনি এখনও, ভালো প্রিন্ট পাইনি। কোভিডের আগে একটা লেকচারের জন্য এসআরএফটিআই-তে গিয়েছিলাম, ওখানেও ঠিকঠাক প্রিন্ট পাইনি…

সত্যজিতের সিনেমা দেখা ছোটবেলায় শুরু হয়েছিল? যখন দূরদর্শনে প্রতি রবিবার নানা ভারতীয় ভাষার ফিল্ম দেখানো হত…

না, না, অনেক পরে… ছোটবেলায় ওইসব রবিবারে দক্ষিণ ভারতের প্রচুর সিনেমা দেখেছি। যেমন কমল হাসানের ‘মহানদী’… তখন কমল হাসানের অনেক সিনেমা দেখেছি, রজনীকান্তের, মালায়ালাম স্টার মামুট্টির… মানে, হিন্দিতে তখন যাঁরা অন্তত একটা সিনেমাও করেছেন…

কলেজে পড়ার সময়ে ‘পথের পাঁচালি’ দেখার চেষ্টা করেছিলাম। খুব নাম শুনেছিলাম, তাই একটা ভিসিডি নিয়ে এসেছিলাম। জঘন্য প্রিন্ট ছিল। আর ওই জিনিস হোস্টেলের এক কাঁড়ি স্টুডেন্টের ভিড়ে বসে দেখার জন্য নয়… কেউ কথা বলে, কেউ উঠে বাইরে যায়… তো, তখনও দেখতে পারিনি।

কলেজ শেষ করে পুনের একটা সফটওয়্যার কোম্পানিতে চাকরি করছিলাম… ওই চাকরিটা মাত্র ১১ মাস করেছি, তারপর ২০০৪-এ বম্বে চলে এলাম… ওখানে কোডিং করতে হত, আমার বিচ্ছিরি লাগত। কোডিং ছেড়ে ডকুমেন্টেশনে গেলাম, যাতে কিছু অন্তত লিখতে পারি, হোক টেক-বেসড রাইটিং! ওইসময় একদিন এফটিআইআই-তে গিয়ে খোঁজ নিলাম ওদের কোনও লেখক লাগবে কি না। তখন ডিরেকশন কোর্সের স্টুডেন্ট শিল্পী দাশগুপ্ত ডিপ্লোমা ফিল্ম করছিলেন, উনি উমেশ কুলকার্নির ব্যাচ-মেট… তো, শিল্পী কলকাতার মানুষ, হিন্দিটা সড়গড় নয়… বললেন, ওঁর ইংরেজি ডায়লগগুলো হিন্দি করতে পারব কি না। মানে, আসলে হিন্দিতে লেখা নয়, ব্যাপারটা অ্যাডাপ্টেশনের মতো। তো, সেই প্রথম একটা ফিল্মে ক্রেডিট পেলাম। ওটার নাম, ‘সংশোধন’।

এফটিআইআই-তে কিছু চেনাজানার ফলে, মানে ওই ২০০৪-এর ব্যাচ আমাকে মোটামুটি দত্তক নিয়েছিল, ওঁরা আমাকে এনএফএআই-এর স্ক্রিনিংয়ে নিয়ে যেতেন। সেই অডিটোরিয়ামে বড় পর্দায় প্রথম দেখলাম ‘পথের পাঁচালি’। একদম ঝকঝকে প্রিন্ট। দেখে পুরো ছিটকে গেলাম, মাইরি! আমি তো এমনিতেই সিনেমার পোকা, গুচ্ছের হিন্দি ফিল্ম দেখেছি… কমার্শিয়াল, আর্ট অনেক কিছু দেখেছি… কিন্তু ‘পথের পাঁচালি’-র মতো আর একটাও দেখিনি…

এটা কোন সময়ের কথা?

ডিসেম্বর ২০০৩ বা জানুয়ারি ২০০৪… ওই দু’মাসে অগুনতি সিনেমা দেখেছি। এনএফএআই-তে রোজ কিছু না কিছু স্ক্রিনিং থাকত। ওখানে ‘বাইসাইকেল থিভস’ দেখেছি, ৩ দিন ধরে ‘অপু ট্রিলজি’ দেখেছি। আবার এমন অনেক সিনেমা দেখেছি, যেগুলোর মাঝপথে উঠে বেরিয়ে গিয়েছি। যেমন ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ ফিল্মস… ‘বাইসাইকেল থিভস’ ভালো লেগেছে, কারণ একটা ন্যারেটিভ আছে। কিন্তু ‘এইট অ্যান্ড হাফ’-এর মাঝখানেই বেরিয়ে এসেছিলাম, কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ওইসব সিনেমা এফটিআইআই-এর স্টুডেন্টদের ভালো লাগত, আমার লাগত না। আমি বোধহয় ইন্টেলেকচুয়ালি একটু ক্যালানে ছিলাম। ওখানে স্ক্রিনিংয়ের পরে প্রফেসররা প্রশ্ন করতেন, উফ! আমাকে কেউ কোনও প্রশ্ন করলে তো কেলেঙ্কারি! তাই চুপচাপ কেটে পড়তাম…

‘এইট অ্যান্ড হাফ’ আর কখনও দেখেননি?

পরে দেখেছি… আমি এখনও বলব ওটা বেশ ভালো এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ম, কিন্তু সেই ব্যাপারটা নেই… কিছুদিন আগে অনেকে একটা হলিউড ফিল্মকে বলছিল ‘এইট অ্যান্ড হাফ’-এর অ্যাডাপ্টেশন, ‘বার্ডম্যান’ ছিল? নামটা মনে করতে পারছি না… সেটা আমার একটু ভালো লেগেছে, ওখান থেকে থিমটা নিয়েছে…

তো, ওইখানে আমার প্রথম পরিচয় সত্যজিৎ রায়ের সিনেমার সঙ্গে। তারপর বম্বে এলাম। তখন ওঁর প্রচুর সিনেমার সিডি সহজেই পাওয়া যেত। আমি যা যা পেতাম, তুলে নিতাম। তখন ‘ক্যালকাটা ট্রিলজি’ দেখেছি। ব্যক্তিগতভাবে আমার ওটা ‘অপু ট্রিলজি’-র তুলনায় বেটার লাগে। কারণ, ওগুলোতে অনেক বেশি ক্ষোভ আছে, গ্রামীণ জীবনের থেকে শহুরে জীবন বেশি। বা, ওই সময়টার সঙ্গে নিজেকে কানেক্ট করতে পারি। তখন ওই একই ফেজ হিন্দিতেও চলছিল, অ্যাংরি ইয়ং ম্যান… যদি কমার্শিয়াল সিনেমা ছেড়েও দিই, তবুও দেখুন ‘গমন’ বা অমল পালেকরের সিনেমাগুলো শহরের মানুষের স্বপ্ন ভাঙা-গড়ার কাহিনি… তবে হ্যাঁ, সত্যজিতের কাজগুলো অনেক বেশি পরিশীলিত, অনেক সূক্ষ্ম, অনেক লেয়ার আছে…

তো, ওইসময়ে যা যা পেয়েছি, দেখেছি। ছোটদের জন্য বানানো সিনেমাগুলো, তখন ভেবেই রেখেছিলাম, দেখব না। লাস্ট কয়েক বছরে ফেলুদার সিনেমাগুলো দেখেছি। ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ দেখলাম। কিন্তু আমি ওটার ফ্যান হতে পারিনি। কারণ, সিনেমাটা মিউজিক্যাল, এদিকে আমি ভাষাটাই জানি না, ফলে আসল রসটাই ধরতে পারছি না… এখন বাংলাটা শিখছি, মনে হয় নেক্সট ৬ মাসের মধ্যে…

আরেঃ, দারুণ খবর তো! অনলাইনে শিখছেন, না কেউ গাইড করছেন?

একজন শিক্ষক আছেন। এখন একটু একটু পড়তে পারি, লিখতে পারি। কিন্তু ভালোভাবে বুঝতে পারছি না। ওই মাস্টারমশাই আলাদা করে সময় বের করতে পারছেন না, তাই কথা বলা বা শুনে বোঝার ব্যাপারটা এগোচ্ছে না… বর্ণমালা শিখে গিয়েছি, ‘সহজ পাঠ’ পড়ে বুঝতে পারি। রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা অনুবাদ করেছি, সেটা প্রকাশিতও হয়েছে। কবিতার ফর্মটা জানি, বুঝি, তাই কবিতার অনুবাদ করা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে… তো, ভাষাটা আরও শিখতে পারলে ওই সিনেমাগুলো আবার দেখব…

তাহলে, গুলজার সাবের সঙ্গে আপনার আরেকটা মিল পাওয়া গেল, বাংলা পড়তে-লিখতে পারেন আর রবীন্দ্রনাথ অনুবাদ করেছেন…

হ্যাঁ, খানিকটা তাই… তবে (হাসি) ওঁর স্ত্রী বাঙালি ছিলেন…

আচ্ছা, আপনি ‘আগন্তুক’ সিনেমাটা নিয়ে লিখেছিলেন। একটা ধারণা বা কথা প্রচলিত আছে যে, সত্যজিতের শেষদিকের কয়েকটা সিনেমা বেশ দুর্বল। হয়তো বয়সের কারণে আগের মতো কাজ করতে পারছিলেন না। একজন লেখক এবং দর্শক হিসেবে ‘আগন্তুক’ সম্পর্কে আপনার কী বলার আছে?

হ্যাঁ, আমি খানিকটা একমত যে, শেষ কয়েকটা সিনেমা টেকনিক্যাল ক্রাফটের দিক দিয়ে একটু দুর্বল। তবে এটাও ভেবে দেখুন, ওঁর বিশালত্বটা দেখছেন বলেই এটা ভাবতে পারছেন। বিশেষ করে ‘আগন্তুক’-এ, ইন্টেলেকচুয়ালি তিনি ভীষণ স্ট্রং, সম্ভবত স্ট্রঙ্গার! তিনি জানতেন ‘আগন্তুক’ তাঁর শেষ ফিল্ম, তাই হয়তো বিষয়গুলো গুছিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন… ‘পথের পাঁচালি’-তে অপুর সেই বাড়ি ছেড়ে বেরোনো, বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, সেখান থেকে শুরু– আর, শেষ হচ্ছে যখন ওই জগৎ দেখে, অভিজ্ঞতার ঝুলি নিয়ে ফিরছে… শুরুতে এক বালক বাড়ি থেকে বেরোয়, শেষে এক প্রৌঢ় বাড়ি ফিরে আসে… মানে, একটা আর্ট সম্পূর্ণতা পেল, এই ব্যাপারটা চমৎকার! আমি মুগ্ধ! আমি ওঁর ফিল্মগুলো প্রায় ক্রোনোলজি ধরে দেখেছি, তাই সবশেষে ‘আগন্তুক’ দেখেছি। আর, আমি উৎপল দত্তের বিরাট ফ্যান… উনি কি ‘সীমাবদ্ধ’-তে ছিলেন?

না, ‘জন অরণ্য’…

ও, হ্যাঁ… তো, আমার কাছে ‘আগন্তুক’ শেষ পাতের মিষ্টির মতো, বাঁচিয়ে রেখে খাব টাইপ… সম্ভবত এক বছরের গ্যাপ দিয়ে, অন্যান্য অনেক সিনেমা দেখার পর ওটা দেখেছি। আমি জানতাম, ওটাই ওঁর শেষ ফিল্ম, জানতাম কী বলতে চাইছেন, আর সেই মেসেজটা পারফেক্টলি বুঝেছি। ব্যাপারটা একটা গ্রেট ফিল্মের গ্র্যান্ড ফিনালের মতো। যেন তাঁর জীবনটাই একটা আস্ত সিনেমা বা সবগুলো সিনেমা মিলিয়ে একটাই সিনেমা। খুব কম ফিল্মমেকার এই কাজ করতে পেরেছেন। মনে হয়, মিয়াজাকি ‘স্পিরিটেড অ্যাওয়ে’-তে করতে পেরেছেন, বলেছিলেন ওটাই তাঁর শেষ ফিল্ম। ওখানেও এরকম একটা মেসেজ ছিল। একটা বিস্ময় নিয়ে আপনি তাঁর লাইফের জার্নিটা শেষ করলেন। আর, শেষ ফিল্মটা একটু আত্মজীবনীমূলকও বটে…

তো, ‘আগন্তুক’-এ, মনে হয়, সত্যজিৎ তাঁর সবথেকে স্ট্রং থিম একটা চরিত্রের মাধ্যমে বলেছেন, যে চরিত্রটা অনেকটাই তাঁর মতো। অনেকেই বলেন সৌমিত্র তাঁর অল্টার ইগো। শেষমেশ দেখুন অপু দিয়ে শুরু করে শেষ সিনেমায় উৎপল দত্তের চরিত্র তাঁর অল্টার ইগো! দুর্দান্ত জার্নি! লেখা, বিষয়বস্তু, ইন্টেলেকচুয়াল কোয়েস্ট– চলতে থাকে। এরকম নয় যে, আমি সব জেনে ফেলেছি। তখনও তিনি এনগেজ হতে চাইছেন আর এনগেজ করতেও পারছেন। পরে কোথাও পড়েছি, উনি সম্ভবত হাঁটাচলা করতে পারছিলেন না, তাই বিছানায় শুয়ে বা বসে ডিরেকশন দিয়েছিলেন… তাই খুব বেশি ট্র্যাকিং শট নেই, বেশিরভাগই স্ট্যাটিক আর ইনডোর…

আমি যে দৃশ্যটা নিয়ে লিখেছিলাম, ওই কয়েন আর ম্যাজিক… মনে হয়, তখন শারীরিকভাবে তিনি ওটা করতেই সক্ষম ছিলেন, ওটাই ওই দৃশ্যে দরকার ছিল। এমনকী, আউটডোর সিনগুলোও আমার কাছে খুব ইম্প্যাক্টফুল। কারণ, প্রকৃতিকে দেখার তাঁর যে চোখ, যেটা প্রথম ফিল্মেই দেখেছি, আমাদের চারিপাশে যা ছিল তা যেন এখনও আছে… আর, বিস্ময়ের অনুভূতিটাও কানেক্ট করতে পারবেন… প্রথম ফিল্মে অপু দেখছে ট্রেনের চলে যাওয়া, আর শেষ ফিল্মে সূর্যগ্রহণ! হ্যাঁ, একটা জাম্প আছে, কিন্তু নির্দিষ্ট পথ আছে। ওঁর দ্বিতীয় ফিল্ম দেখুন, ট্রেনটা জীবনের অংশ হয়ে উঠছে। যে ছোট্ট বাড়িটায় অপু থাকে, ঠিক সেটার পেছনেই ট্রেন যায়। আমার কাছে এইসব মিলেমিশে খুবই চমৎকার লাগে।

এবার একটু লেখালেখির কথায় আসি। প্রথমে, চিত্রনাট্য। এই বিষয়ে অনেক বইপত্র আছে, আর সব জায়গায় বলা হয়েছে কনফ্লিক্ট খুব জরুরি। একজন লেখক হিসেবে আপনার কী মনে হয়? কোনও কনফ্লিক্ট ছাড়া কোনও সিনেমা বা কাহিনি হতে পারে না?

আমার মনে হয় না ফিল্মে কনফ্লিক্ট থাকাটা দরকার। যেমন রিচার্ড লিঙ্কলেটারের ‘ওয়েকিং লাইফ’ বা ‘বিফোর সানরাইজ’-এ কোনও কনফ্লিক্ট নেই। ফিল্মে একটা অন্বেষণ, কিছু চরিত্র, তাদের জার্নি– এগুলো দরকার। সেই জার্নিতে কোনও কনফ্লিক্ট না-ও থাকতে পারে। যেমন ‘লাঞ্চবক্স’-এ ভীষণই কম কনফ্লিক্ট। মানে, লোকজন যেভাবে জীবন কাটাচ্ছে, তাদের দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে বা হচ্ছে না… আমি মনে করি না, কনফ্লিক্ট অপরিহার্য। হ্যাঁ, ওটা দিয়ে খুব সহজে মানুষকে টেনে রাখা যায়। অন্যকিছু বলার জন্য ওটার দরকার পড়ে। যেমন, ‘আগন্তুক’-এই দেখুন, সত্যজিৎ যেটা করলেন, কনফ্লিক্ট রাখলেন, ‘এই লোকটা কে? কোথা থেকে এল? চুরি-ফুরি করবে না তো?’ এই বীজটা মাথায় ঢুকিয়ে তিনি আপনাকে ওই চরিত্রটা দেখালেন, ফিল্মটা দেখালেন। তো, কনফ্লিক্ট কখনও কখনও কাজে লাগে আর আমি মোটেও অ্যান্টি-কনফ্লিক্ট নই। অনেককিছু বলার জন্য ওটার সাহায্য নিতে হয়।

তবে হ্যাঁ, কনফ্লিক্ট ছাড়াও দারুণ ফিল্ম হয়েছে, আরও হতে পারে… ধরুন, ‘হম আপকে হ্যাঁয় কৌন!’ আমি তো বলব, ওখানে বউদির চরিত্রটা সিঁড়ি থেকে পড়ে না গেলেও একইরকম হিট হত। শেষ আধ ঘণ্টায় আরেকটা বিয়েবাড়ি, দুটো দারুণ গান। হ্যাপি বিগিনিং, হ্যাপি এন্ডিং। মানুষ আনন্দ পেত, ব্যস…

আচ্ছা, প্রোটাগনিস্টের ওই কোয়েস্ট (উদ্দেশ্য বা অন্বেষণ) ধরনের কিছু থাকা জরুরি? মানে, এগুলো রাইটারের টুলস… কিন্তু বুঝতে চাইছি, যখন এগুলোর কথা ভাবেন, তখন কি প্রায় চেকবক্সে টিক করার মতো ভাবেন?

আমি ওরকম মনে করি না। এগুলো প্রায় অ্যালগরিদমের মতো, চ্যানেল থেকে জোর দেওয়া হয় সিরিজ লেখার সময়, এই এই নিয়ম মানতে হবে… শেষে হুক থাকতে হবে; প্রত্যেক এপিসোডে দুটো প্রশ্ন থাকতে হবে; একটার জবাব পরের এপিসোডে পাবে, আরেকটার জবাব তারও পরের এপিসোডে; পরের এপিসোডে আবার দুটো প্রশ্ন থাকবে; আবার তার পরের এপিসোডে একটার উত্তর দেবে… এরকম চলতেই থাকবে। এই নিয়মগুলো যখন যাঁরা বানিয়েছিলেন, হয়তো তাঁদের কাছে বেশ নতুন আর মজাদার লেগেছিল। কিন্তু এখন তাঁদের কাজ হয়ে গিয়েছে… তো, আমার মনে হয় না ওগুলো আর খুব কাজে লাগবে… হ্যাঁ, যদি নির্দিষ্ট জঁরের (genre) ফিল্ম লেখেন, তখন তো নির্দিষ্ট স্টেপগুলো মেনে চলতেই হবে।

ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে লেখালেখি বলতে সাধারণত চিত্রনাট্যকে বোঝায়। কিন্তু লেখালেখি তো নানা ধরনের হয়। যেমন, সাহিত্যমূলক। আপনি সাহিত্যও লেখেন, ফিল্মও লেখেন। দু’দিকেই ভাষা আর কাঠামো– দুটোই আছে। চিত্রনাট্য লেখার সময় ভাষাকে বেশি গুরুত্ব দেন, না শুধু কাহিনি আর কাঠামো নিয়ে মাথা ঘামান?

বেশিরভাগ সময়ে, কাহিনি আর কাঠামো। তবে, ভাষা কিন্তু চিত্রনাট্যের গুণ বাড়াতে পারে। মনে হয়, ওই জায়গাটা অনেকে ধরতে পারেন না। একটা উদাহরণ দিই, ‘পাঠান’। ওরকম অ্যাকশন সিনেমা অনেক আছে। কিন্তু আমার মনে হয় ‘পাঠান’ মানুষের ভালো লেগেছে, ডায়লগের জন্য… খুব পোয়েটিক! খুব শার্প! আব্বাস টায়ারওয়ালা ‘পাঠান’-এ যে কাজটা করেছেন, ওটা ‘ব্রহ্মাস্ত্র’ বা ‘জওয়ান’-এ নেই।

আপনার সর্বকালের প্রিয় চিত্রনাট্যকার কে, যাঁর চিত্রনাট্যের কাছে বারবার ফিরে যেতে হয়?

একজন অবশ্যই সত্যজিৎ রায়। আরেকজন, চার্লি কফম্যান। ওঁর অনেক চিত্রনাট্যে কনফ্লিক্ট প্রায় নেই, অথচ ভীষণ ভীষণ গভীরতা আছে। There is a fantastical premise sometimes… Okay, erasing your memory is a premise, it’s not a conflict… ‘ইটারন্যাল সানশাইন অফ দ্য স্পটলেস মাইন্ড’। বা, কারও মাথার মধ্যে ঢুকে যাওয়ার যে ক্ষমতা, সেটা ‘বিয়িং জন মালকভিচ’। ওটা জাস্ট প্রথম প্লট পয়েন্ট, কোনও কনফ্লিক্ট নয়। আর, ‘আই অ্যাম থিংকিং অফ এন্ডিং থিংস’ আমি বুঝতেই পারিনি। আরেকজন, ক্রিস্তফ কিসলোস্কি… উনি ক্রিস্তফ পিসিউইক্সের সঙ্গে অনেক কাজ করেছেন।

আচ্ছা, কোন চিত্রনাট্যটা লিখতে আপনার সবথেকে বেশি সময় লেগেছে, আর কোনটা লিখতে সবথেকে কম?

এটা বলা খুব কঠিন। ফার্স্ট ড্রাফটের কথা বললে, হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি লেখা যায়। ‘মশান’-এর ফার্স্ট ড্রাফট লিখতে আমার বোধহয় ১৫-২০ দিন লেগেছিল। কিন্তু পরের ড্রাফট তৈরি করা, বারবার লেখা– এইসব মিলিয়ে প্রায় বছর খানেক লেগেছিল। একই ব্যাপার হয়েছিল ‘সন্দীপ অউর পিঙ্কি ফারার’-এর সময়ে। প্রায় ৬ মাস ধরে, একটাও শব্দ না লিখে, আমি আর দিবাকর ব্যানার্জি আড্ডা দিতাম। কথা বলতাম। আলোচনা করতাম কী বলতে চাইছি, গল্পটা কী হতে পারে… তো, ৬ মাস পর লেখা শুরু করলাম, ১৫-২০ দিনে ফার্স্ট ড্রাফট দাঁড়াল… ‘সেক্রেড গেমস’-এর পাইলট লিখতে বোধহয় ৩ দিন লেগেছিল। আর, ওতে খুব বেশিবার ড্রাফট করতে হয়নি, প্রায় সবকিছু ফার্স্ট ড্রাফটেই ছিল। তো, মনে হয়, ওটাই সবথেকে তাড়াতাড়ি লিখেছি…

(চলবে)

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved