নারী পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে কথা বলছিলেন যে বিপ্লবী মহিলারা, তাঁরা নিয়মিত একত্র হতেন। বাড়ির বাইরে তাঁদের নিজেদের রীতিমতো মিটিংয়ের জায়গা ছিল। কিন্তু এঁদের একে সালঁন্যেয়ারদের মতো টাকাকড়ি ছিল না যে, নিজেদের পোর্ট্রেট আঁকিয়ে ইতিহাস গড়ে রাখবেন। অন্যদিকে এঁদের অনেকেই, সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চেয়েছিলেন বলে জ্যাকোবিনদের চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতায় গিলোটিনে ওঠেন। আজ যখন সাঁলো-র কাহিনি ফিরে দেখা হচ্ছে, সালঁন্যেয়ারদের লেখা উদ্ধার করে টীকা তৈরি হচ্ছে, ডিজিটাইজ করা হচ্ছে, সেখান থেকে নারীবাদী ভাষ্য তৈরির প্রযত্ন নেওয়া হচ্ছে, মনে রাখতে হবে যে, ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে যে মহিলারা কনভেন্টের আশ্রয়ে বা কারও সাহায্য ছাড়া নিজেরা কঠোর পরিশ্রমে লেখাপড়া শিখে সদরে নারীর অধিকারের কথা বলছিলেন, নারী-পুরুষের সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক ঢেলে সাজানোর বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব দিচ্ছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাইকেই মূক করে দেওয়া হয়।

৩.

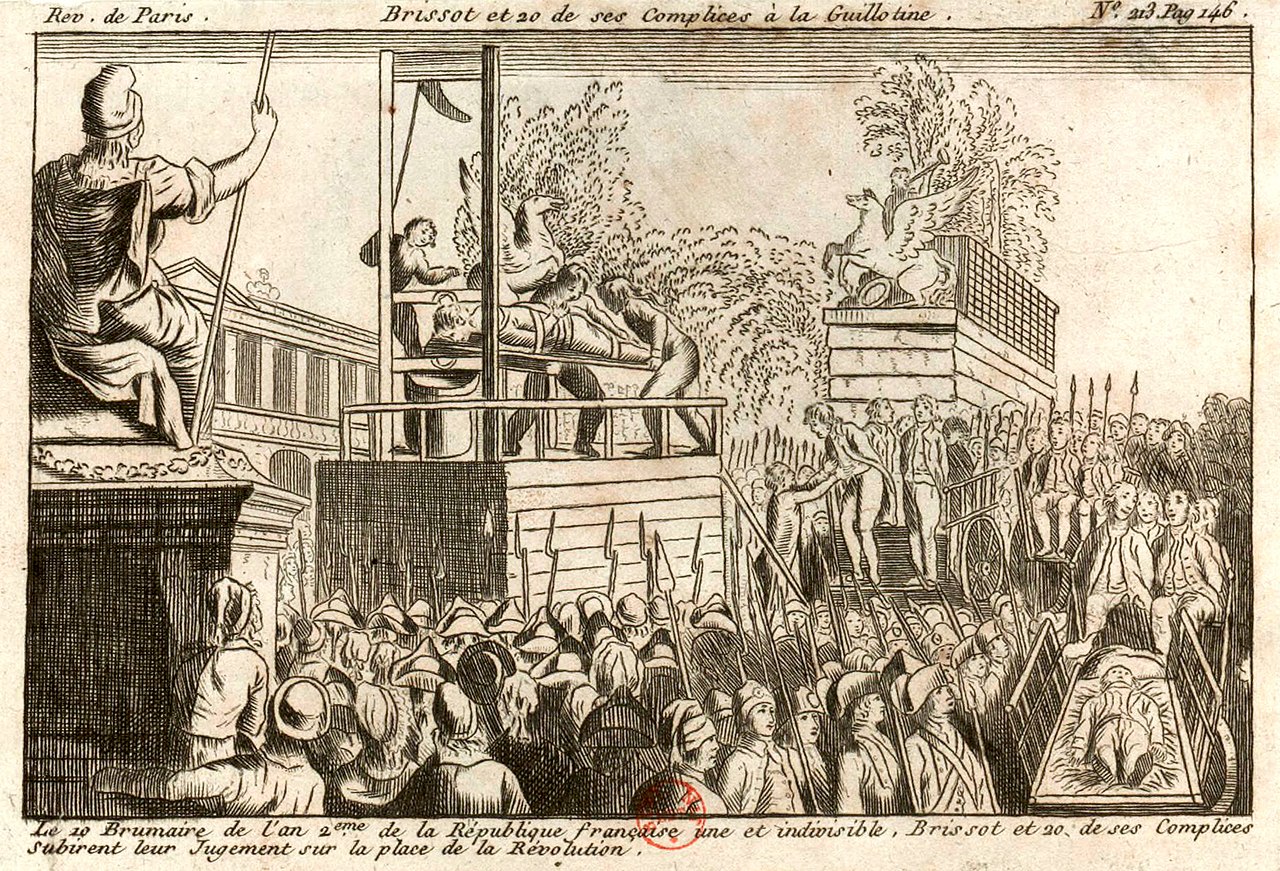

‘এই রিড বিটউইন দ্য লাইনস’ ব্যাপারটা এমন গোয়েন্দাগিরির মতো যে, একবার এর চক্করে পড়লে কিছুতেই আর নিষ্পাপ থাকা যায় না! এই যেমন দেলাক্রোয়ার জুলাই রেভোলিউশন নিয়ে বিশ্বখ্যাত ‘লিবার্টি লিডিং দ্য পিপল’ পড়ে ভাবতে শুরু করলাম। কেবলই মনে হতে থাকে, কম অভিজাত বা সেই অর্থে কুলমানহীন মহিলারা তখন নিজেরা জড়ো হয়ে শ্রেণিবৈষম্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন, মেয়েদের অধিকার অর্জন বিপ্লবেরই কর্মসূচি– বলে ভদেভিলের পাঁচমাথার মোড়ে জমায়েত করছিলেন, কিন্তু বিপ্লবের ছবি বলতে বন্দুক হাতে রাজতন্ত্র উল্টে দেওয়ার পুরুষদের অভিযানের ছবিই মাত্র দেখি। একটি বালক– ঢাকার পিচ্চি থেকে রাশিয়ার ইভান– যে কোনও বিপ্লবেরই শিশুশ্রমিক থাকে। কলকারখানা আর তেলকালির যুগ শুরু হয়ে যাওয়ার পর এই রকম ধ্রুপদী ধারণা ধরেই তো রোম্যান্টিসিজম এগোবে। কিন্তু গিলোটিনের আশপাশে অনেক বিপ্লবী মহিলাকেই চূড়ান্ত সক্রিয়ভাবে দেখতে পাওয়া যায়। ১৭৯২-তেই আঁকা হয়ে গিয়েছে খোলা তলোয়ার হাতে বিপ্লবী মেয়ের ছবি।

সামরিক বা সামাজিক বিপ্লবের বিমূর্ত আদর্শ লাগে, মানছি, তাই নগ্নবক্ষ গ্রেকো-রোমান ধ্রুপদী দেবী মূর্তিই সামনে। দু’বার তাকিয়ে দেখলে আবার মনে হতে পারে এই পথে নামা যোদ্ধা মেয়েটি আর মুক্তির দেবী মারিয়েনার মুখ ফেরানো একই ধাঁচায়।

পেডেস্টাল থেকে পতাকা হাতে খালি পায়ে নেমে আসা দেবীর মাথায় দেলাক্রোয়া পরিয়ে দেন ‘বোনে রুজ’ মানে লাল টুপি। দেবীকে অনভিজাতদের নিজের করে দেন। তবে এই দেবী আরাধনায় আদত মহিলাদের যে খুব কিছু সুবিধে না-ও হতে পারে, সে জানতে আমাদের আর প্যারি পাড়ি দিতে হবে না। আর সেই ফরাসি বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের নিজেদের মধ্যেই ছিল আদর্শের ভিন্নতা। সেপ্টেম্বর ম্যাসাকারের অন্যতম নেতা ছিলেন চরমপন্থী জ্যাকোবিন নেতা জাঁ পল মারাত। রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ করে জ্যাকোবিনরা চেয়েছিলেন রিপাবলিক, প্রজাতন্ত্র। সহিংস বিপ্লবই এই পরিবর্তন আনতে পারে, গিলোটিনই সাধারণ মানুষের ক্ষমতার উৎস, মারাত তাঁর সংবাদপত্রের মাধ্যমে এই মতে সাধারণ মানুষকে নিয়ে আসছিলেন। ১৭৭৩-’৭৪-এর সময়কাল জুড়ে প্রায় ১৭,০০০ অভিজাতকে সশস্ত্র বিপ্লবে গিলোটিনে হত্যার সন্ত্রাস শাসন চলায় মধ্যপন্থী বিপ্লবীরা ভেবেছিলেন এভাবে এক্ষুনি প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র নয়, এখন সাংবিধানিক রাজতন্ত্র হল বিকল্প। চরমপন্থী বিপ্লব সমাজের জন্য ভালো কিছু নিয়ে আসবে না, এই মতে বিশ্বাসী শার্লত কোরদে প্যারিতে গিলোটিন বিপ্লব থামাতে মারাতকে বাথটবে ছুরির আঘাতে হত্যা করেন। সদ্য কেনা ৫ ইঞ্চি কিচেন নাইফ হাতে শার্লত কোরদেকে একবার আর একবার দেলাক্রোয়ার আঁকা মুক্তির দেবী মারিয়েনাকে দেখে নেবেন। মারাতকে হত্যার জন্য শার্লতকে গিলোটিনে চড়ানো হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, এরা তো পক্ষান্তরে সেই রাজতন্ত্রকেই জায়গা দিতে চাইছে– এই ভেবে মধ্যপন্থীদের প্রতি র্যাডিকাল জ্যাকোবিনদের আক্রোশ তুঙ্গে ওঠে। তাই অলিম্পে দ্য গজকেও যখন গিলোটিনে নেওয়া হল, সে আর আশ্চর্যের নয়। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক গ্রামের কসাইয়ের মেয়ে মারি গজ নিজে নিজেকে শিক্ষিত করে ‘অলিম্পে দ্য গজ’ নামে মহিলাদের, পুরুষদের সমান ও দাসদের মুক্ত নাগরিকদের সমানাধিকার দাবি করে বেশ কিছু প্যামফ্লেট আর নাটক লিখেছিলেন। সেই লেখাগুলি এই সময়ের ইতিহাস বোঝার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ শুধু নয়, যে বিদূষীরা পিতৃতন্ত্র থেকে দাসপ্রথা ধরে সামাজিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বলছিলেন, কীভাবে তাঁদের কুৎসিতভাবে আক্রমণ করা হয়, তারও দলিল। ফ্রান্সে ও ফরাসি উপনিবেশে দাসদের প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরায় ক্রীতদাস ব্যবসা লবি থেকে বলে হয়, ‘মাদাম দ্য গজ সেইসব মহিলাদের একজন, যারা এইসব ভণ্ডামি করে তাদের নারীসুলভ কমনীয়তা এমন হারাচ্ছেন যে ইচ্ছে করে তাদের দাড়ি কামানোর ক্ষুর উপহার পাঠাই।’ আবারও, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। নাটকের অভিনয় ভাড়াটে গুন্ডা লাগিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়।

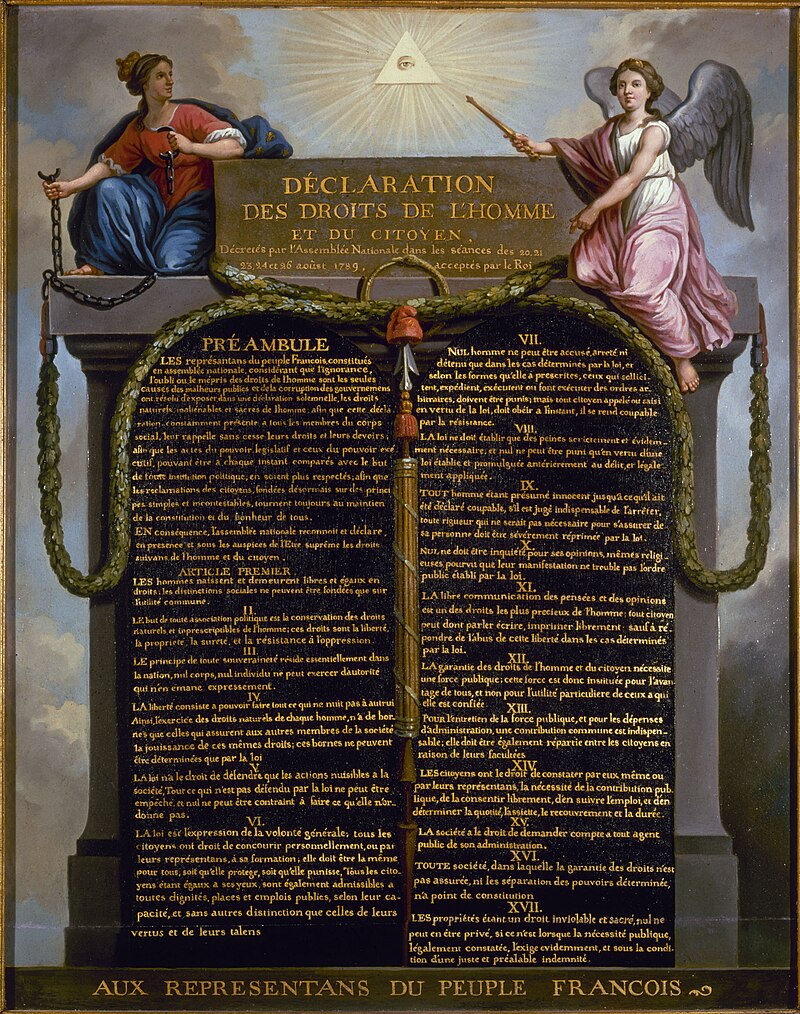

অলিম্পে তাঁর ‘দ্য ডেক্লেরেশন অফ দ্য রাইটস অফ উওম্যান’ (১৭৯১) লেখায় নারী প্রকৃতিগত ভাবেই পুরুষের সমান বলে তাঁদের সামাজিক অধিকারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। বলাই বাহুল্য, ফরাসি বিপ্লবে ‘লিবার্টি ইক্যুয়ালিটি ফ্রেটারনিটি’ ও নাগরিক অধিকারের ধারণা শুধু (শ্বেতাঙ্গ) পুরুষেরই ছিল। সেই মোতাবেক লেখা আকর গ্রন্থ, Declaration of the Rights of Man and of the Citizen-এর (১৭৮৯) নাগরিক অধিকার ও ন্যায়ের ধারণায় মহিলাদের অনুপস্থিতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মেয়েদের জন্য দাবি তুলে অলিম্পে বিপ্লবীদের থেকেই ‘অস্বাভাবিক’ মহিলা নাম কুড়িয়েছিলেন। যদিও Declaration of the Rights of Man-এর প্রিঅ্যাম্বেলের অলংকরণে বাঁদিকে ওপরে বসে যিনি শিকল ছিঁড়ে ফ্রান্সকে রাজতন্ত্রের নিগড় থেকে মুক্ত করছেন, আর ডানদিকে স্বয়ং মুক্তি যিনি জয়ভেঁপু বাজাচ্ছেন– দুই চরিত্রই মহিলা।

শুধু অলিম্পেই না, এই সময়ের যে মহিলারা পুরুষের সমান বুদ্ধিমত্তা প্রমাণ করে তাঁদের সমানাধিকারের দাবিতে মুখ খুলেছিলেন, যতদিন না নারীবাদী ইতিহাস এঁদের ফিরে দাবি করতে পেরেছে, তার আগে অবধি এঁদের নির্বিচারে ‘অপ্রকৃতিস্থ’, ‘অসুস্থ’ বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। আলফ্রেদ গ্যুইওলোই নামে এক মনস্তত্ত্ববিদ তো সেই সময়ের সবক’টা বৈজ্ঞানিক সূত্র ধরে ১৯০৫ নাগাদ একটা আস্ত বই লিখে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, অলিম্পে প্যারানোইয়াতে ভোগেন, ‘নারী পুরুষেরই সমান’ এইসব কথা বলে নিজের নারীত্ব অস্বীকার করছেন, কারণ তিনি একজন মনোরুগী।

ধান ভানতে এত কথা বলার কারণ হল, নারী পুরুষের সমানাধিকার নিয়ে কথা বলছিলেন যে বিপ্লবী মহিলারা, তাঁরা নিয়মিত একত্র হতেন। বাড়ির বাইরে তাঁদের নিজেদের রীতিমতো মিটিংয়ের জায়গা ছিল। কিন্তু এঁদের একে সালঁন্যেয়ারদের মতো টাকাকড়ি ছিল না যে, নিজেদের পোর্ট্রেট আঁকিয়ে ইতিহাস গড়ে রাখবেন। অন্যদিকে এঁদের অনেকেই, সাংবিধানিক রাজতন্ত্র চেয়েছিলেন বলে জ্যাকোবিনদের চূড়ান্ত অসহিষ্ণুতায় গিলোটিনে ওঠেন। আজ যখন সাঁলো-র কাহিনি ফিরে দেখা হচ্ছে, সালঁন্যেয়ারদের লেখা উদ্ধার করে টীকা তৈরি হচ্ছে, ডিজিটাইজ করা হচ্ছে, সেখান থেকে নারীবাদী ভাষ্য তৈরির প্রযত্ন নেওয়া হচ্ছে, মনে রাখতে হবে যে, ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে যে মহিলারা কনভেন্টের আশ্রয়ে বা কারও সাহায্য ছাড়া নিজেরা কঠোর পরিশ্রমে লেখাপড়া শিখে সদরে নারীর অধিকারের কথা বলছিলেন, নারী-পুরুষের সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক ঢেলে সাজানোর বৈজ্ঞানিক প্রস্তাব দিচ্ছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাইকেই মূক করে দেওয়া হয়। যে অলিম্পে নিজে ইতিহাসের একটি ধাঁধা বিশেষ, নারীবাদী ইতিহাসের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত, তাঁকেই তো ১১৫ বছর পরে কবর খুঁড়ে তুলে প্রমাণ দেওয়া হয় যে তিনি ‘বিশেষ’। এহেন অবস্থায়, রিড বিউইন দ্য লাইনস ধরে মোটেই আমাদের বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে, মেরি উলস্টোনক্রাফট (১৭৫৯-১৭৯৭) মারা যাওয়ার পরে তাঁর স্বামী এক বছরেরও কম বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মেরির যে জীবনীটি লেখেন, সে ছিল দুঃখের তাজমহল। সে অবশ্য অন্য কাহিনি।

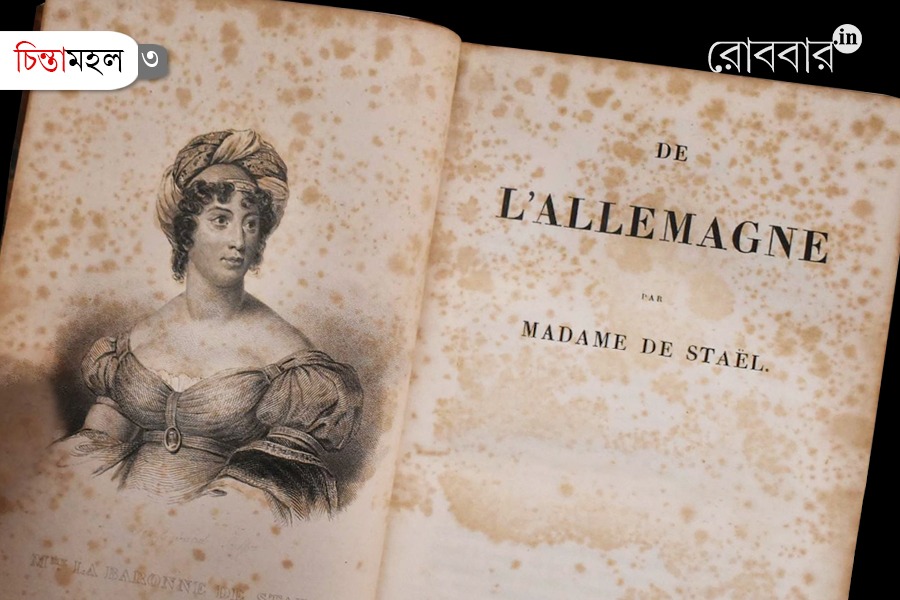

যে অভিজাত বা আধা-অভিজাতরা সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরা অনেকেই গিলোটিন এড়াতে আগে থেকেই ফ্রান্স ছেড়ে পাশের রাজ্য অস্ট্রিয়া আর প্রুশিয়াতে চলে গিয়েছিলেন। এঁরা আবার অন্যান্য সামরিক শক্তি জড়ো করে ফ্রান্সকে আক্রমণ করার প্ল্যান করছিলেন। আক্রমণ হয়েওছিল। এই যে আগেই দেখেছিলেম যে সালোঁ মাদামরা নানাভাবে রাজনীতির সিদ্ধান্তে বা প্রশাসনের আওতায় নিজেদের জড়িয়ে ফেলছিলেন, তার একটা নাটকীয় চেহারা দেখা যায় এই সময়ে, মাদাম জারমেইন দ্যু স্তাল-এর সালোঁয়। জারমেইন দ্যু স্তালের বাবা সুইৎজারল্যান্ডে মানুষ জাক নেকের ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের সময়কালীন ষোড়শো ল্যুইয়ের অর্থমন্ত্রী। তিনি দেশ ছেড়ে গিলোটিন থেকে বেঁচেছিলেন। সেই উথালপাতাল সময়ে কর্তৃত্ব বদল হওয়ার ওঠানামায় জাক নেকেরের একবার ফ্রান্সে ফেরা, আবার দেশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া এর পরে জারমেইনের জীবনেও চলবে। মাদাম দ্যু স্তাঁল প্যারিতে থাকলে তাঁর সালোঁ চলবে প্যারিতে, আর ফ্রান্স ছেড়ে সুইৎজারল্যান্ডে তাঁর বাবার এস্টেট কোপেট-এ থাকলে সালোঁ চলবে সেখানে। জারমেইন সাংবিধানিক রাজতন্ত্র সমর্থন করতেন। নেপোলিয়নের শাসন শুরু হলে গিলোটিনে চড়াটা অবধারিত ছিল না, কিন্তু তাঁর ফরাসি রাষ্ট্র ধারণার প্রতি কঠোর মনোভাব থাকায় নেপোলিয়ন তাঁর ফ্রান্সে থাকা নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন।

মাদাম দ্যু স্তাল (১৭৬৬-১৮১৭)-এর নাম তুলনামূলক সাহিত্যে ইউরোপের রোম্যান্টিসিজমের ক্লাসে শুনেছিলাম। কিন্তু বলাই বাহুল্য, একদিকে ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলি, অন্যদিকে হুগো, নারভাল, ভিনি শ্যাতব্রিয়াঁ, সেই দিকে গেথ্যে শিলারের ক্যারিশমায় আমি ঠিক মাদাম দ্যু স্তালকে খেয়াল করে উঠতে পারিনি। এখন দেখি তিনি একটি অন্তর্ঘাত। ফরাসি বিপ্লবের রক্তপ্লাবী চত্বরে গড়গড় করে গিলোটিনে টেনে আনার যুগে আমাদের চরমপন্থী না মধ্যপন্থী– কোন শিবির বেছে নেওয়া উচিত, এই নিয়ে তর্ক না করে চলুন মাদাম জারমেইন দ্যু স্তালকে নিয়ে বকেয়া জ্ঞানের আলোয় আমরা উদ্ভাসিত হই। হ্যাঁ, ষোড়শো ল্যুইয়ের অর্থমন্ত্রীর মেয়ে বনাম মফস্সল কসাইয়ের মেয়ে– এই বৈপরীত্য তো থাকেই। কিন্তু এখন একটু এই ভাবেও ভাবি যে, এই বিপ্লবের কালে সমাজের কত বাঁক থেকে কতবিধ মহিলারা এসে কত রকমের বদল ঘটিয়েছেন, তার কোনও একমাত্রিক চেহারা হয় না। এঁকে আগে ওঁকে পরে রাখাও যায় না। শুধু সেগুলো সপাট বদল বলে চিনে নেওয়া দরকার। আর বোঝা দরকার, সেই সবই ওদের জন্য কী সুকঠিন ছিল।

সন্ত্রাসের শাসনকালে (Reign of Terror, ১৯৭৩-’৭৪) গিলোটিন থেকে বাঁচতে মাদাম জারমেইনকে ফ্রান্সের বাইরে পালিয়ে যেতে হয়। সুইৎজারল্যান্ডে জেনিভার খুব কাছে তাঁর বাবার এস্টেট কোপেট-এর শ্যাতো মানে দুর্গে বুদ্ধিজীবী দার্শনিক কবিদের একটি চক্র গড়ে ওঠে। সেখানে লেডিদের বিশেষ উপস্থিতি লক্ষণীয়। হুমবোলট, শ্লেগেল-সহ প্রায় ১০০ জনের একটা লিস্ট পাওয়া যায় এই কোপেট চক্রের। যেমন এই গোষ্ঠী ইউরোপে চিন্তাভাবনায় বিরাট প্রভাব ফেলে, তেমনই পুরো ইউরোপ জুড়ে যেমন ঐতিহাসিক দার্শনিকরা ঘুরে ভাবনার মেলবন্ধন করছিলেন, জারমেইনের ইংল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, সুইডেন, ইতালি ও রাশিয়া জুড়ে ভ্রমণেও সেই বৌদ্ধিক অভিপ্রায়। তিনি অভিজাত হলেও এই প্রতিস্পর্ধা খেয়াল করতেই হবে। আর এই যাত্রাপথে, যেখানে যেখানে তিনি থেমেছেন সেখানেই সালোঁ আদলে জমায়েত হয়েছে। যেমন তিনি সেখানের বুদ্ধিজীবী দার্শনিকদের কাছে গৃহিত, তেমনই আলোকপ্রাপ্তির সময়ে ইউরোপের ‘রাষ্ট্র’ বলতে কোন আদর্শ নেওয়া হবে– তার রাজনৈতিক ও দার্শনিক দিকে তাঁর প্রভাবও পুরো কন্টিনেন্ট জুড়েই।

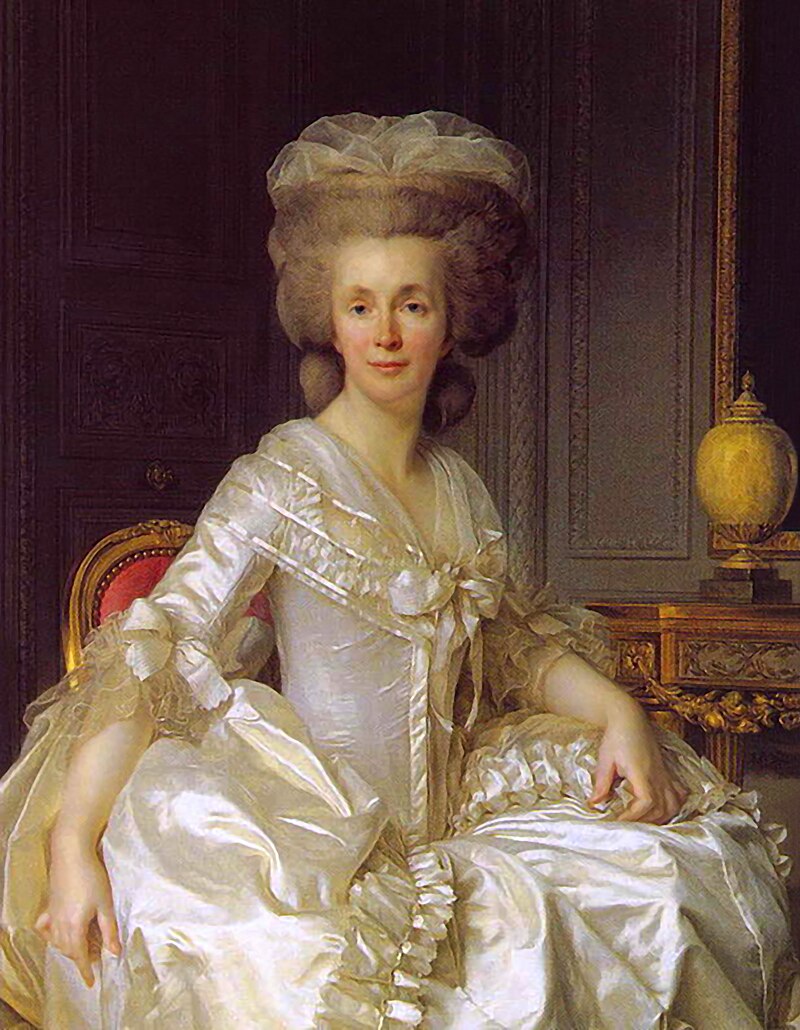

বলাই বাহুল্য, সালঁনেয়্যার হিসেবে মাদাম জারমাইনের স্বাচ্ছন্দ্য কিন্তু পারিবারিক। ওঁর মা মাদাম নেকেরের প্যারির সালোঁতে হাজির হতেন দেনিস দিদেরো থেকে এডওয়ার্ড গিবন। ফরাসি কেতার ভক্ত গিবন ছিলেন আবার মাদাম নেকেরের প্রত্যাখ্যাত পাণিপ্রার্থী। তাঁর ইউরোপ ও প্রাচ্যের (Orient) ইতিহাস ভাবনার অনেকটাই মাদাম নেকেরের সালোঁতে প্যারির ভাবুকদের সঙ্গে আলোচনা থেকে বাঁক নেয়। গিবন যখন লেখেন প্যারির অভিজাতদের ব্যবহার্য জিনিস লন্ডনের থেকে মহার্ঘ ও অনেক সূক্ষ্ম, এটা উল্লেখ করতে ভোলেন না যে রাজতন্ত্র ও ক্যাথলিক চার্চের চূড়ান্ত অব্যবস্থার ফলে ফরাসি অভিজাতদের হাতে যে অতুল্য বৈভব আছে, তার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।

I devoted many hours of the morning to the circuit of Paris and the neighbourhood, to the visit of churches and palaces conspicuous by their architecture, to the royal manufactures, collections of books and pictures, and all the various treasures of art, or learning, and of luxury. An Englishman may hear without reluctance, that in these curious and costly articles Paris is superior to London; since the opulence of the French capital arises from the defects of its government and religion …. But the principal end of my journey was to enjoy the society of a polished and amiable people, in whose favour I was strongly prejudiced, and to converse with some authors, whose conversation, as I fondly imagined, must be far more pleasing and instructive than their writings. The moment was happily chosen.

Edward Gibbon: Memoirs of My Life and Writings, 1796, 112-113

সালোঁগুলির সদস্যদের খেয়াল করলে দেখা যাবে রাষ্ট্রদূতদের আনাগোনায় ব্রিটেন ও ফ্রান্স, জার্মানির মধ্যে ভাবনাচিন্তা ও শিল্পের জগতে রীতিমতো যোগাযোগ ছিল। ব্রিটিশ হিসেবে শুধু ব্রিটিশ মিউজিকের ইতিহাস লিখেই চার্লস বার্নে থেমে যাননি। সেটা তাঁকে কন্টিনেন্টের মাত্রায় বুঝতে হয়েছিল আর তার জন্য তিনি প্যারির সালোঁতে নিয়মিত উপস্থিত ছিলেন। ইতালিতেও ছিলেন, যেখানে নতুন করে ফরাসি আদলে সালোঁ ফিরে এসেছিল।

চার্লস বার্নের সঙ্গে একই সময়ে ফ্রান্স আর জার্মানিতে ছিলেন আমেরিকার রাষ্ট্রদূত বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, এটা জানলে যাতায়াতের ধরনটা খানিকটা আঁচ পাওয়া যায়। প্যারিতে মাদাম ব্রিলঁ-র সালোঁয় এঁদের দু’জনকেই কল্পনা করুন। (image) অ্যান ল্যুইজি ব্রিলঁ দ্যে জ্যু (১৭৪৪-১৮২৪) এই সময়ের অন্যতম মিউজিশিয়ান ও কম্পোজার। জার্মানি থেকে তাঁর জন্য প্যারিতে এসে পৌঁছেছে জোহান সেবাস্টিয়ান বাখের ছেলে ক্রিশ্চিয়ান বাখের উপহার, ফোরটেপিয়ানো। ডিনারের পরে কফি এলে সেটা মাদাম অ্যান ল্যুইজি ব্রিলঁ বাজাবেন। ১৭৬১-তে মাদাম ব্রিলঁকে তাঁর নিজের হাতে তৈরি করা নতুন বাদ্যযন্ত্র গ্লাস আরমোনিকা উপহার দেবেন বেঞ্জামিন। জলে আঙুল ভিজিয়ে আরমনিকার নানা ব্যাসের ও ওজনের পাতলা কাঁচের প্লেটে আঘাত করে করে জলতরঙ্গের আওয়াজ তুলতে হয়। (image) সেই আমেরিকার বিপ্লবের কালে মাদাম ব্রিলঁ-র সঙ্গে বেঞ্জামিনের মিতালী প্যারির মহলে আমেরিকার প্রতি একটা উৎসাহ ও সদর্থকভাব তৈরি হয়েছিল নিশ্চয়ই। আর সেই সময়ে প্যারিতে অবস্থানকারী আমেরিকার ‘Founding Flirt’ বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন মাদাম ব্রিলঁকে পাওয়ার জন্য যথোপযুক্ত চেষ্টা করেন। দেখি নিজের অসম্মতি জানানোর জন্য মাদাম ব্রিলঁ দ্বারস্থ হয়েছেন সেই সময়ের পুরুষের তৈরি অন্যতম বৈজ্ঞানিক বয়ানে নারী-পুরুষের পার্থক্যে। কিন্তু এখানে একটা জিনিস খেয়াল করার আছে। নারীর পুরুষের মতোই শারীরিক কামনা আছে, তা প্রকৃতিগত। সেই কামনা সবসময় সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট না-ও মানতে পারে। শুধু সামাজিকতার ‘যুক্তি’তে তাঁদের অভিব্যক্তি আলাদা, এইটা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য নয়? ১৭৭৮-এ চিঠিতে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনকে বলছেন ব্রিলঁ–

If we reasoned according to the natural law, we would be a little more comfortable: let us leave simply the point where we are; you are a man, I a woman, we could think of the same, and we must speak and act differently: there can be no great harm that a man desires and succumbs — the woman may desire, but must not succumb.

এই জন্য রাষ্ট্রদূত, ঐতিহাসিক ও সংগীতবেত্তাদের আলোকপ্রাপ্তির সময়ে ইউরোপ জুড়ে ঘুরে বেড়ানোর পাশে মাদাম দ্যে স্তালকে রেখে দেখার দরকার আছে। প্যারিতে স্যুইস রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আর অর্থমন্ত্রী বাবার কারণে রাজনীতি নিয়েও আগ্রহী হয়ে পড়েন তিনি। ১৫ বছর হতে না হতেই মনতেস্ক্যুর রাজনৈতিক দর্শন ও আইন বিষয়ক লেখাগুলি পড়ে ফেলেন মাদাম দ্যে স্তাল। এই বিয়ে সুখের ছিল না। ১৪ বছর পর সেপারেশন হয়, যদিও নেপোলিয়ন মাদাম জারমেইনের ফ্রান্সে থাকা নিষিদ্ধ করে দেওয়ায় অনেক আগে থেকেই নিজের মতো করে থাকতে শুরু করেন তিনি। রুশোর লেখায় অতি অনুপ্রাণিত জারমেইন অন্য অনেক অভিজাত মহিলার মতোই বিপ্লবের মূল মন্ত্রে বিশ্বাস করেছিলেন, যে রাজতন্ত্রের অবসান দরকার। কিন্তু বিপ্লবের ধারা ক্রমে চরমপন্থী হতে থাকলে ও গিলোটিন সবচেয়ে সরাসরি সমাধান হয়ে যেতে থাকলে তার থেকে সরে সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সমর্থনে যে মধ্যপন্থা উঠে আসে, তিনি সেই মতাদর্শে রীতিমতো সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। ক্রমে চরমপন্থী জ্যাকোবিনরা মধ্যপন্থীদের বিপ্লব পরিপন্থী বলে নিশানা করলে প্যারি ছেড়ে মাদাম দ্যে স্তালের কোপেটে থাকা শুরু। যাওয়ার আগে হাওয়া বুঝে তিনি মারি আতোয়াঁনেতকেও প্যারি ছেড়ে কোথাও আত্মগোপন করতে বলেছিলেন। কিন্তু আতোয়াঁনেত থেকে গিয়েছিলেন প্যারিতে। এর পরের ছবি সবার জানা। দেখা যায়, জারমেইন তাঁর মধ্যপন্থী জায়গা থেকে মারি আতোয়াঁনেতকে বলেছেন অবস্থান বদলে বিপ্লবীদের দাবিগুলি মেনে নিতে, সংবিধান তৈরি করে সংশোধন আনতে। কিন্তু সে তো ওঁরা কানে তোলেননি দেখাই গিয়েছে। আর তা হলে চরমপন্থীরাও সন্তুষ্ট হতেন বলে মনে হয় না।

এরপর বেশ কিছুদিন ইংল্যান্ড। সেখান বসে ১৭৯৬-এ লেখা ‘On the Influence of Passions on the Happiness of Individuals and Nations’ বইটিকে ফরাসি বিপ্লবের কালের দার্শনিক আলোচনাগুলির কেন্দ্রে রাখা যায়। জারমেইন এখানে দেখান যে ব্যক্তি আবেগকে গহীন কোনও আলাদা বিষয় করে রাখলে হবে না, তার ওঠানামার সঙ্গে বৃহত্তর যৌথমানসের ও সমাজের ভালো বা মন্দ থাকার যোগ আছে। এই লেখায় রোম্যান্টিসিজমের যে মূল আদর্শগুলি বিবেচিত হয়, তা শ্যাতব্রিয়ঁ থেকে শুরু করে ফরাসি স্তম্ভদের যেমন ভিক্তর য়ুগো, লামার্তিন, জর্জ সাঁদকে অতীব প্রভাবিত করে। যেমন ব্রিটিশরা এই সময়ে ফরাসি জার্মান ইতালিকে বোঝার চেষ্টা করছেন, তেমনই ফরাসিদের কাছে ব্রিটিশ ও বিশেষত জার্মানিকে বোঝার পথ খুলে দিচ্ছেন জারমাইন। কোপেটে তাঁর সালোঁতে ইউরোপের ভাবুক দার্শনিক কবিদের আসা যাওয়া থেকে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে যাচ্ছে আলোকপ্রাপ্তির যুক্তিবাদের প্রজ্ঞার বিপরীতে হৃদয়াবেগের গুরুত্ব। তাঁর সাহিত্য ও সাহিত্য তত্ত্বের মধ্যে ইউরোপে তুলনামূলক সাহিত্যের মূল কিছু উপাদান ধরা আছে।

প্যারিতে ফিরে খুবই সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেন জারমেইন। প্রথমে নেপোলিয়নকে সমর্থন করলেও নেপোলিয়ন যখন সুইৎজারল্যান্ডের পুরনো রাজনৈতিক জোট ভাঙার বিপ্লবকে সামরিক সাহায্য করেন, জারমেইন সরাসরি বিরোধিতা তো করেনই, বলতে থাকেন নেপোলিয়ন একনায়ক তন্ত্রের দিকে যাচ্ছেন। এর পরেই জারমেইনের ফ্রান্সে থাকা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। তিনি ছয় মাসের জন্য জার্মানি ভ্রমণে বেরন। প্রথম স্টপ ওয়াইমার।

তখন ওয়াইমারে গ্যেতে, শিলার, হার্ডার। ইতালীয় রেনেসাঁসের ধ্রুপদীসত্তা ধরে রোম্যান্টিসিজমের দার্শনিক ও কাব্যিক চর্চা চলছে, যাকে ‘ওয়াইমার ক্লাসিসিজম’ বলা হয়। সেইখানে সাক্সোনি, আইসেনাক ও ওয়াইমারের ডাচেস আনা আমালিয়ার (১৭৩৯-১৮০৭) সালোঁ ঘিরে জার্মান দর্শন ও কাব্যচিন্তার বিরাট বিকাশ ঘটছে। নিরবচ্ছিন্ন ভাবে গ্যেতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন আমালিয়া। ওয়াইমারে রোকোকো ধাঁচে তৈরি ডিউক লাইব্রেরির বিপুল তিনটি তলার ২০০০ বইয়ের সংগ্রহ আমালিয়ার সক্রিয় উৎসাহে ১২,০০০-এ পৌঁছয়। তাঁর মৃত্যুর একটু আগে থেকেই গ্যেতে এই লাইব্রেরির দায়িত্বে এসে প্রায় ৩২ বছর থাকেন। এই লাইব্রেরিকে কেন্দ্র করে জার্মানির বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার বিপুল দিক খুলে যায়।

এদিকে জার্মানিতে গ্যেতে শিলার হার্ডারের লেখায় আলোচনায় ও জীবনে রোমের ধ্রুপদীয়ানার প্রতি বিপুল আগ্রহ মাদাম জারমেইনকে নতুন ভাবনা ভাবতে উদ্দীপিত করে। আরেক জার্মান দার্শনিক শ্লেগেলকে সঙ্গে নিয়ে তিনি ইতালি ভ্রমণে যান। সেখানেও তাঁর বৈঠকখানায় রোমের শিল্পী দার্শনিকদের উপস্থিতি। জারমেইনের লেখাগুলির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় উপন্যাস ‘করিনা, অথবা ইতালি’ রোমের ধ্রুপদী ঘরানাতেই লেখেন তিনি। সেই উপন্যাসে ইতালীয় কবি করিনা ও ব্রিটিশ লর্ড নেলভিলের প্রণয় কাহিনির মধ্যে প্রেমিকার বৌদ্ধিকতা প্রেমিক নেলভিলের বুঝতে না পারার যে হতাশা করিনার, তা খানিক আত্মজৈবনিক তো বটেই। ইতালির নানা প্রান্তে ঘোরার সময় জারমেইনের লিখে রাখা ট্র্যাভেল জার্নাল এই বইটির পটভূমিতে গভীরভাবে রয়েছে।

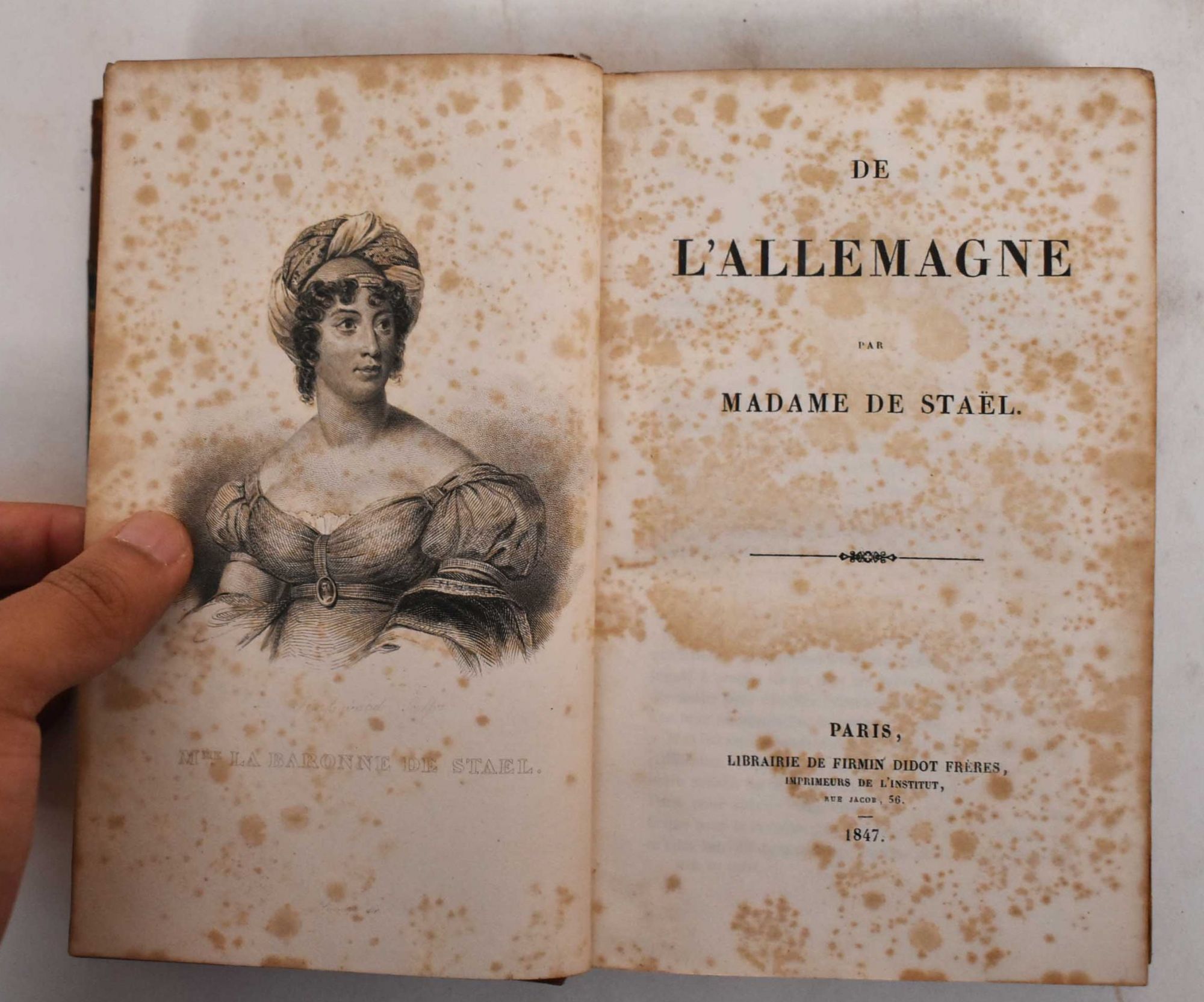

সবচেয়ে উদ্দীপক ঘটনা ঘটে অবশ্যই ১৮১০-এ, মাদাম জারমেইন দ্যে স্তালের লেখা ‘‘দ্যে ল’আলেমান’’ (জার্মানি বিষয়ক) বইটির পাণ্ডুলিপি প্যারিতে পৌঁছলে। সেই সময়ের ইতিহাসে এরকম আর কোনও নজির নেই যেখানে তৎকালীন শিল্প সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান নিয়ে লেখা একটি বই শাসক বাজেয়াপ্ত করে মূল পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে বই নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। এবং তাও আবার ছাপাখানা থেকে ১০,০০০ কপি তুলে নিয়ে। নেপোলিয়ন সেটাই করিয়েছিলেন।

কারণ? আগেই বলেছি, মাদাম দ্যে স্তালের যে কোনও কিছু আলোচনা করার ঠাট হল পাশাপাশি রেখে তুলনা করা। একদিকে ফরাসি বিপ্লবের চরমপন্থায় তাঁর অনাস্থা, অন্যদিকে আলোকপ্রাপ্তির জ্ঞানের বিভব হিসেবে রোম্যান্টিক দর্শনের বিশ্বাস– এইসব মিলিয়ে ‘‘দ্যে ল’আলেমান’’ বইটিতে তিনি ফরাসি রাষ্ট্রচেতনার উল্টোদিকে জার্মানির ক্লাসিসিজমকে ইউরোপের জন্য একটা স্থিত আদর্শ হিসেবে পেশ করলেন। খুবই চমৎকৃত হয়ে যেতে হয় এইটা দেখে যে, কীরকম বুদ্ধিমত্তা থাকলে ফ্রান্স ও জার্মানির সাহিত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে নেপোলিয়নের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতির একটা মোকাবিলা করা যায়, এবং তাকে খণ্ডন করে ভাবনার স্তরে একটা বিকল্প জাতীয়তাবাদের আদর্শ পেশ করা যায়। আলোকপ্রাপ্তি ও ফরাসি বিপ্লবের পরে যে খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্র ধারণা সমগ্র ইউরোপে ঘনিয়ে উঠছিল, তার বিকল্প হিসেবে তিনি ইউরোপকে একটা সামগ্রিকতায় পেশ করেছিলেন, যে ইউরোপ রাজনৈতিক ভাবে বিভক্ত হলেও আদর্শগত ভাবে রাজনৈতিক সীমায় বাঁধা নেই। ইমান্যুয়েল কান্ট থেকে শিলিং-এর দর্শন আলোচনা করে তিনি দেখিয়েছিলেন যে, এঁদের দর্শনচিন্তায় যে জাতীয় প্রবণতা, তাতে রাষ্ট্রের ভাগাভাগি নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, মাদাম দ্যে স্তাল ‘ইম্যাজিন দেয়ার ইজ নো কান্ট্রি’ ইন ইউরোপ ভাবছিলেন। তাঁর কাছে সাহিত্য দর্শন শিল্প সবই অঞ্চলের ইতিহাস ও জলবায়ু নির্ভর। তিনি ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা করে প্রতিটি দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট রক্ষার কথা বলছিলেন। বুদ্ধিবৃত্তি ও শক্তি দেখিয়ে কতদূর আর যাওয়া যায়– ফ্রান্সকে ডেকে এই কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন জারমাইন।

O France! Land of glory and love! If enthusiasm were one day to die out on your soil, if calculation were to dispose of everything and reasoning alone inspired even contempt for perils, what use would your beautiful sky, your brilliant minds, your fertile nature be? An active intelligence, a learned impetuosity would make you masters of the world; but you would leave there only the trace of torrents of sand, terrible as the waves, arid as the desert. (1814)

কাজেই নেপোলিয়ন রে রে করে ‘‘দ্যে ল’আলেমান’’ নিষিদ্ধ করবেন এ আর আশ্চর্যের কী! তারপর ১৮১৩-এ লন্ডন থেকে ইংরেজি সংস্করণ ছাপা হলে তোলপাড় পড়ে যায়। ‘এডিনবার্গ রিভিউ’ মাদাম জারমেইনকে বলে, ‘the most brilliant writer that has appeared in our age.’ এক ফ্রান্সেই ১৮৮৩-র মধ্যেই ২৫ খানা সংস্করণ শেষ হয়। এই পুরো সময়ে ফরাসি ও জার্মান রোম্যান্টিসিজমের ফসলগুলি অবশ্যই যে অনুপ্রেরণায় প্রাণিত, মাদাম দ্যে স্তালের ‘‘দ্যে ল’আলেমান’’ তার মধ্যে অগ্রগণ্য। আমি আজ মাদাম দ্যে স্তাল সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার পাপস্খালন করতে এ কথা বলছি ভেবে নেবেন না। এই কথা স্বয়ং গ্যেতে স্বীকার করেছেন। আর নেপোলিয়ন ঠিক যখন প্রুশিয়া, লাইপজিগ, ড্রেসডেন, বার্লিন দখল করে নিচ্ছেন, বাভারিয়া ও অস্ট্রিয়া অধিকার করে ফেলছেন, জার্মানির বাইরে জার্মান রোম্যান্টিসিজমকে আধুনিক সাহিত্য ও দর্শনকে বিশ্বজনীন হিসেবে পৌঁছে দেওয়ায় মাদাম দ্যে স্তালের ভূমিকা অসীম। গ্যেতে এও বলেছেন ‘‘দ্যে ল’আলেমান’’ প্রকারান্তরে জার্মান জাতীয়তাবোধ তৈরিতে একটা বিরাট ভূমিকা নেয়। সেই সাম্রাজ্যবাদী পরিস্থিতিতে উপনিবেশ তৈরিতে ব্রিটিশ, ফরাসি, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ সবার থেকে পিছিয়ে থাকা জার্মান জাতিকে ইউরোপের মহলে নিজের স্বমহিমায় আত্মবিশ্বাসী হতে ‘‘দ্যে ল’আলেমান’’ ভূমিকা বারবার মনে করার।

আর ইংল্যান্ডের সঙ্গে যোগ? খুব ভারি হয়ে আসা আলোচনায় আমাদের একটু ফুরফুরে লাগতে পারে এই ভেবে যে ‘‘দ্যে ল’আলেমান’’ পড়ে লর্ড বায়রন লেক জেনিভার পারে কোপেট শাত-য় বারবার ফিরে গিয়েছেন। এখানে না মনে করলেই নয় যে, এই লেকেরই অন্য পিঠে তখন শেলি, মেরি শেলি কিছু সময় ধরে থাকছিলেন। এইখানেই মেরি শেলি সন্ধেবেলা ভূতের গল্প বলার আসরে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের আইডিয়াটা বলেন।

গ্যেতের ওয়েল্ট লিটারেট্যুর (would literature) নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে গিয়ে খেয়ালই করিনি কেন আরভিং ব্যাবিট বলেছিলেন ‘মাদাম জারমাইন তুলনামূলক সাহিত্যের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছেন’। সেই শুরুতে দেলাক্রোয়ার ছবি নিয়ে যা বলছিলেন আর কী। সেই আমড়াতলার মোড়ে ফিরে এসে দেখি, সমস্ত ইউরোপে মাদাম জারমাইন দ্যে স্তালের একখানাও সম্পূর্ণ স্ট্যাচু নাই।

… পড়ুন চিন্তামহল-এর অন্যান্য লেখা …

পর্ব ১: চলতি পরিবার ধারণার বাইরের মেয়েদের বেঁচে থাকার জমকালো মঞ্চ প্যারির সালোঁ

পর্ব ২: এনসাইক্লোপিডিয়ার বিপুল কাজ জিন জুলির সালোঁতেই রমরম করে চলতে শুরু করেছিল

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved