রফি আহমেদ কিদয়াই রোডের কাছে ‘কুইক টেলার্স’ নামের একটা দোকান ছিল। আমি যখন ছোট, প্রায় ৫-৬ বছর বয়স, তখন থেকেই সেখানে যাচ্ছি। হাফপ্যান্ট হোক কি শার্ট– ওই কুইক টেলার্সের ভদ্রলোক করে দিতেন। ভদ্রলোকের নাম ছিল মনসুর। মনসুর অতি দ্রুত মাপ নিয়ে নিতেন আমাদের, ডেলিভারিও দিতেন দ্রুত। ‘কুইক টেলার্স’ নামটা সত্যিই সার্থক ছিল। পরে যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলাম, কলেজ থেকে এই টেলার্স ছিল হাঁটাপথ– বাবা অনেক সময়েই বলতেন, ‘মনসুরকে বলা আছে, তুমি একবার ওঁর কাছ থেকে ঘুরে বাড়ি ফিরো।’

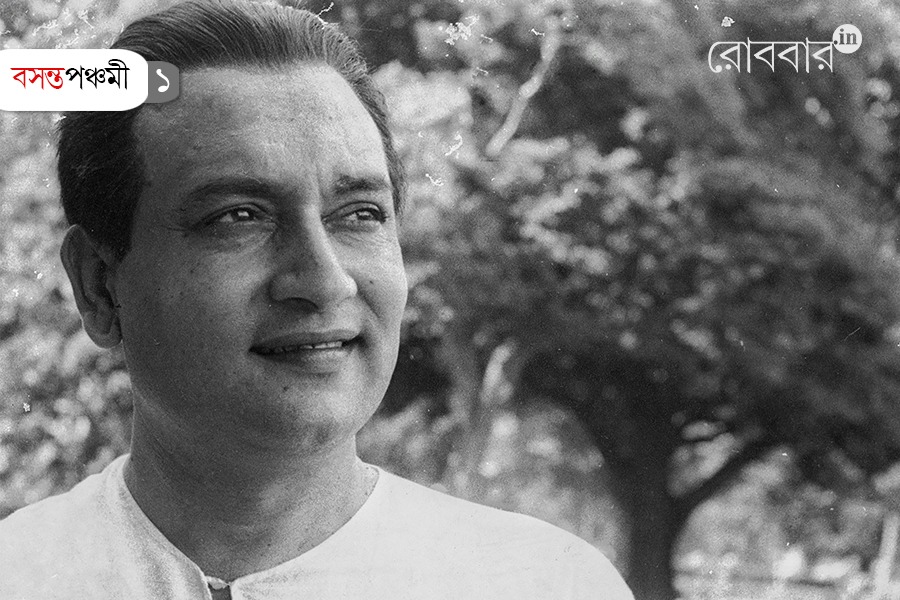

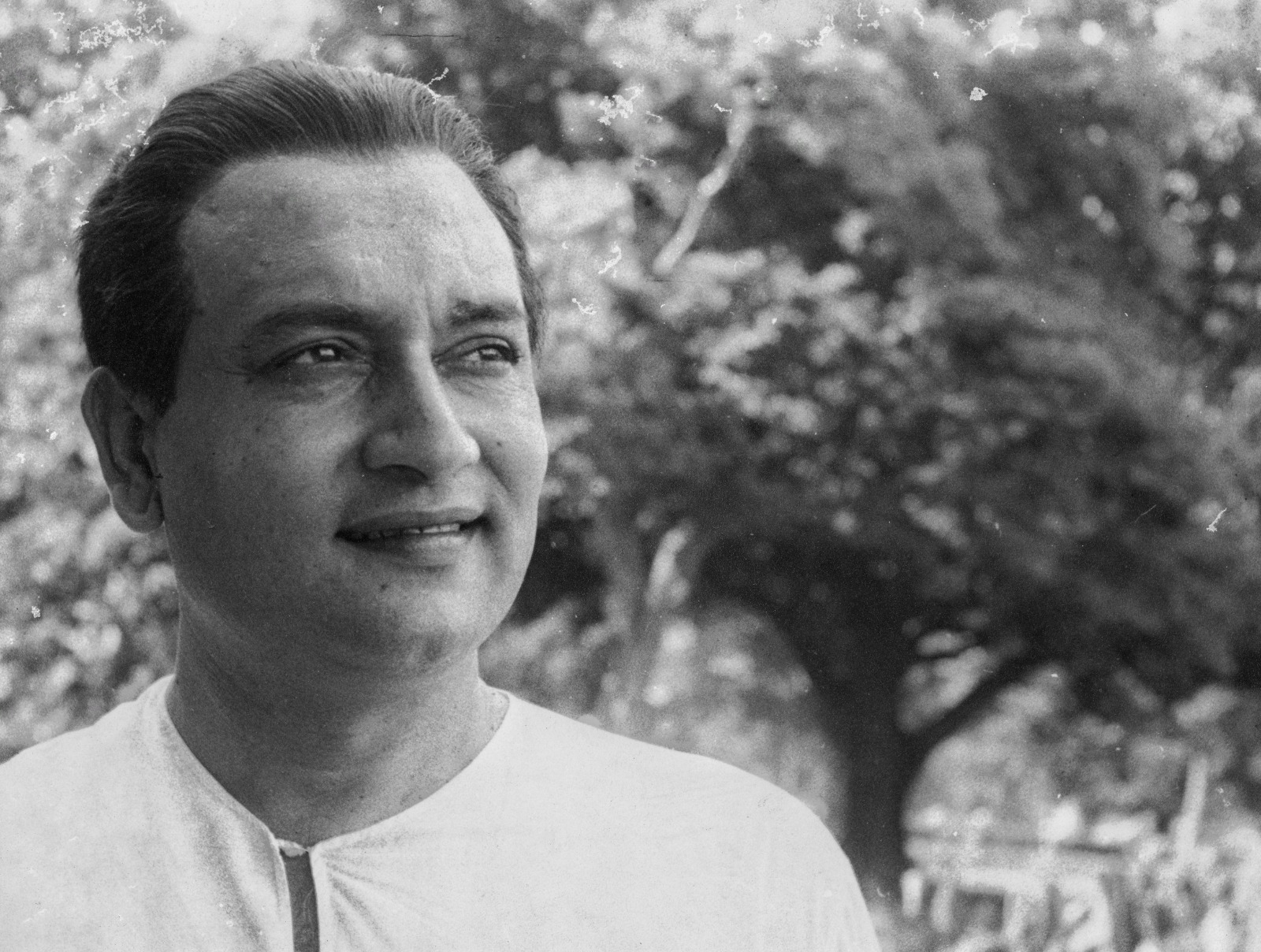

আমার বাবা, বসন্ত চৌধুরী চলে গিয়েছেন প্রায় ২৫ বছর হল। খুব অল্প লোকের সঙ্গেই আমার জানাশোনা, বোঝাপড়া। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমার পিতৃপরিচয়ও জানেন। কেউ কেউ দেখেওছেন বাবাকে। যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা আমাকে বারেবারেই বাবা সম্পর্কে একটা কথা বলেছেন: তোমার বাবা পোশাকের ব্যাপারে অত্যন্ত পরিপাটি, নিপুণ। যদিও মজার কথা, বাবা পোশাকআশাক নিয়ে কোনও দিনই বিরাট পরীক্ষানিরীক্ষা করেননি। পরেছেন একই রকমেই পোশাক, দীর্ঘকাল ধরে। তবুও, এখনও, এইসব কথা কেউ বললে আমার ভালোই লাগে।

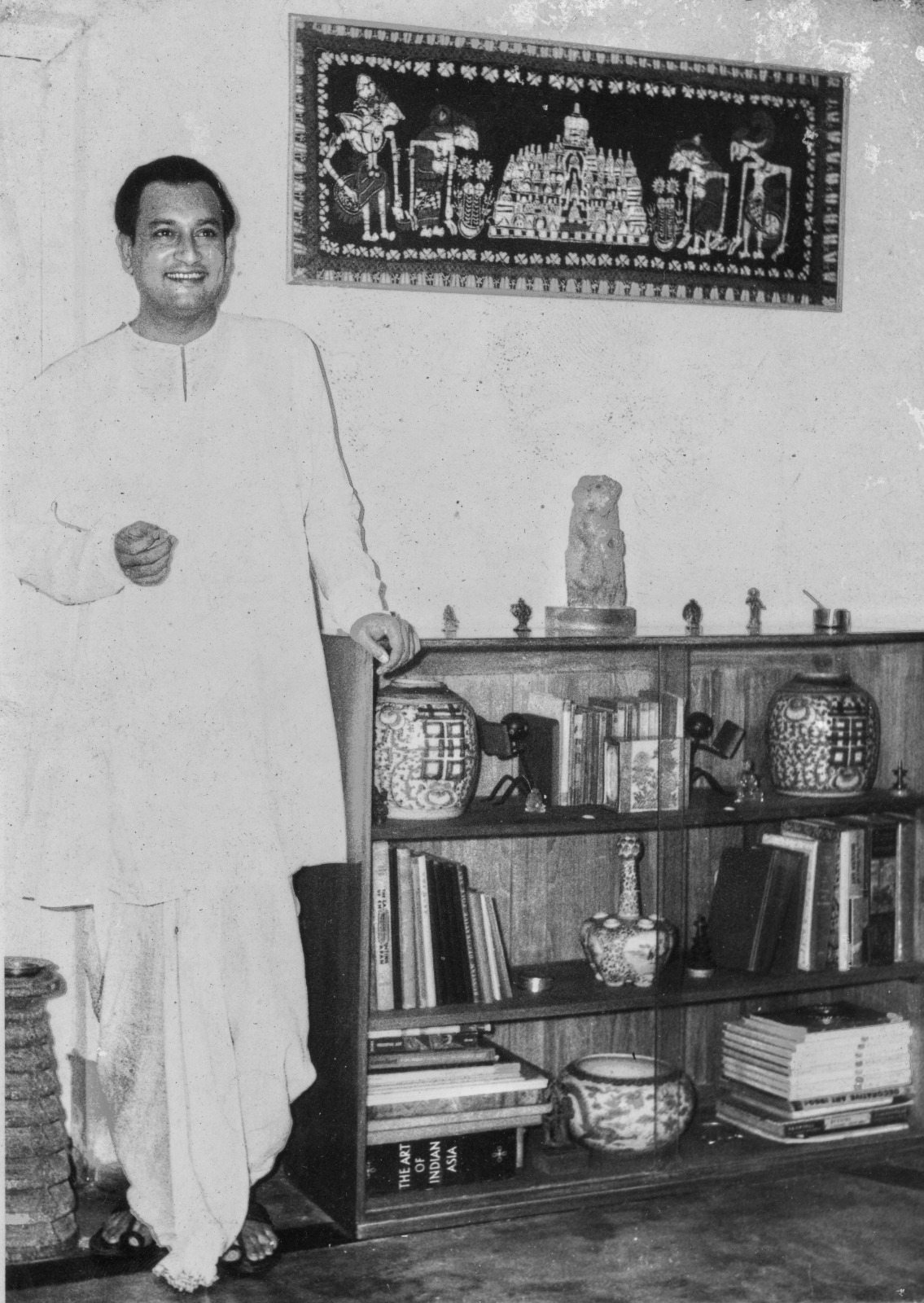

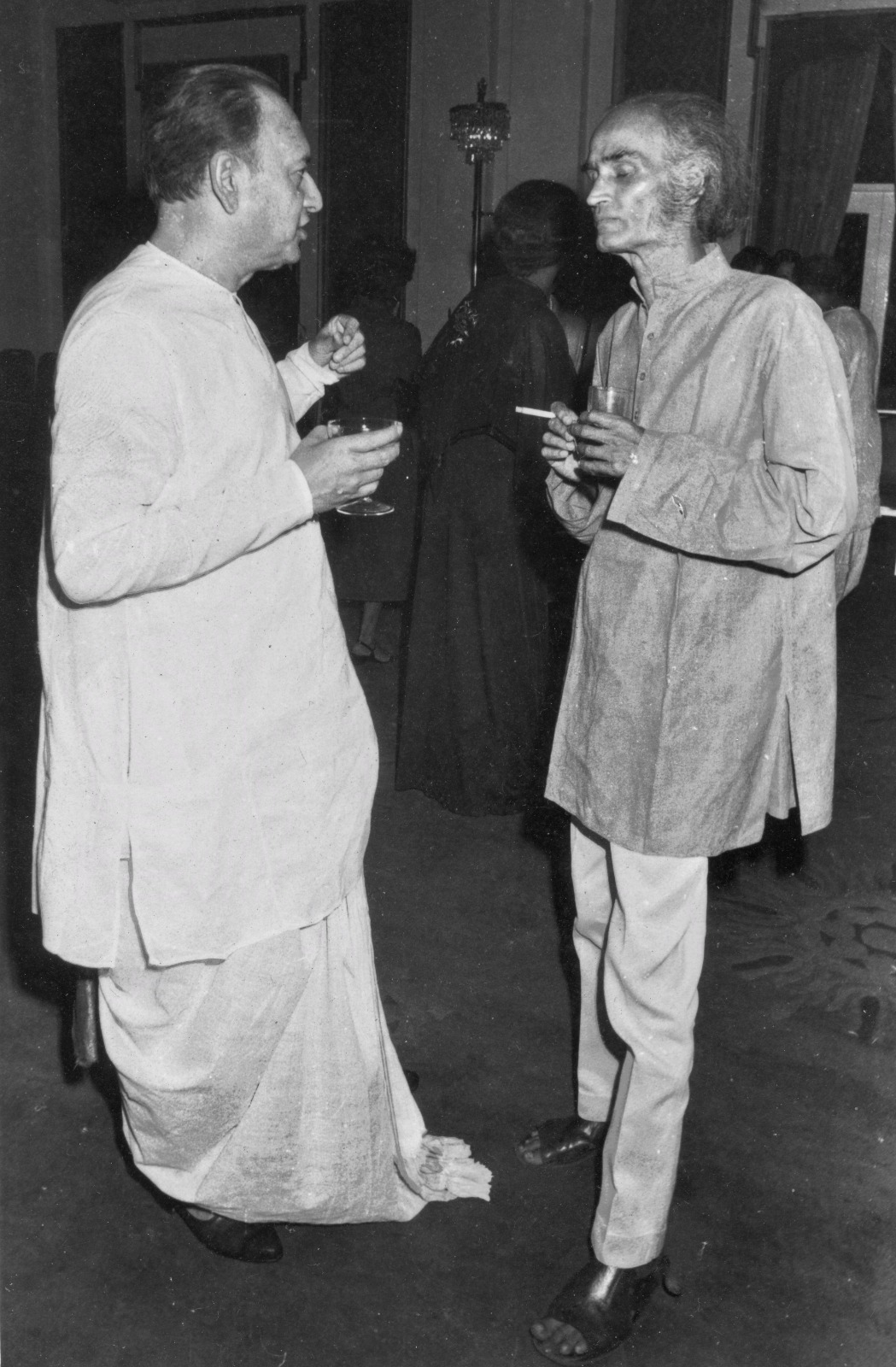

বাবা পরতেন ধুতি-পাঞ্জাবি। সেই ধুতি কোঁচানো। কোঁচানো না হলে, বাবা ধুতি পরতেনই না! শীতকালে এই পোশাকের ওপর এসে পড়ত শাল। বর্ষাকালের পরপর, যখন ঠান্ডা তেমন পড়েনি তখন বাবাকে চাদর ব্যবহার করতেও দেখেছি। নানা জায়গা থেকে বাবা বিভিন্ন সময় চাদর সংগ্রহ করেছিলেন। বাবার একটা সিল্কের চাদর ছিল, কয়েকশো বছরের পুরনো! সেই চাদরে নামাবলি লেখা। এখন অবরে-সবরে আমিও সে-চাদরখানা ব্যবহার করি। পায়ে পরতেন কোলাপুরী চটি। উত্তর কলকাতার কোনও এক পুরনো দোকান থেকে পছন্দ করে সেই চমৎকার কাজ করা চটিটা তিনি কিনেছিলেন। আমি সেইরকম কোলাপুরী চটি সারাজীবনে খুব একটা দেখিনি। খুব ফরমাল জায়গায় যেতে হলে, মাঝে মাঝে দেখেছি, চটির বদলে পা-গলানো একটা পুরনো ধাঁচের কালো জুতো পরে বেরতে।

বাবার পাঞ্জাবিতে কোনও বোতাম থাকত না। কলারের কাছে ছোট্ট কাপড়ের গুটি-বল। যা দিয়ে গলাটা বন্ধ করা যেত। একটা বিশেষ কাটিংয়ের পাঞ্জাবি ছিল ওঁর। ওই ধরনটাই সারাজীবন বয়ে নিয়ে চললেন।

রফি আহমেদ কিদয়াই রোডের কাছে ‘কুইক টেলার্স’ নামের একটা দোকান ছিল। আমি যখন ছোট, প্রায় ৫-৬ বছর বয়স, তখন থেকেই সেখানে যাচ্ছি। হাফপ্যান্ট হোক কি শার্ট– ওই কুইক টেলার্সের ভদ্রলোক করে দিতেন। ভদ্রলোকের নাম ছিল মনসুর। মনসুর অতি দ্রুত মাপ নিয়ে নিতেন আমাদের, ডেলিভারিও দিতেন দ্রুত। ‘কুইক টেলার্স’ নামটা সত্যিই সার্থক ছিল। পরে যখন সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হলাম, কলেজ থেকে এই টেলার্স ছিল হাঁটাপথ– বাবা অনেক সময়েই বলতেন, ‘মনসুরকে বলা আছে, তুমি একবার ওঁর কাছ থেকে ঘুরে বাড়ি ফিরো।’ মানে স্পষ্ট, কোনও জামার কাজ মনসুরকে দিয়েছিলেন, আমার হাত দিয়ে তা বাড়িতে আসবে। কখনও সখনও কিছু জিনিস বয়ে মনসুরের ওখানে দিয়েও এসেছি বলে মনে পড়ছে।

আমি একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘বাবা, তুমি এই মনসুরকে পেলে কোথায়!’ বাবা বলেছিলেন, ‘তুমি মনসুরের বিষয় জানতে চাও?’ বললাম, ‘হ্যাঁ।’ বাবা বলতে শুরু করলেন মনসুরের সঙ্গে প্রথম আলাপ। চল্লিশের শেষভাগে, বা পঞ্চাশের শুরুর সময়টায় বাবা অভিনেতা হিসেবে চাকরি করতেন নিউ থিয়েটার্সে। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও হিসেবে ছিল দারুণ! নিউ থিয়েটার্স তখন হিন্দি ছবিও করত। পৃথ্বীরাজ কাপুরও অভিনেতা হিসেবে চাকরি করতেন এই নিউ থিয়েটার্সেই। পৃথ্বীরাজ কাপুর এবং রাজ কাপুর থাকতেন হাজরার কাছেই। রাজ কাপুর তখন নেহাতই কিশোর। ট্রামে করে এসে ট্রামডিপোয় নেমে হেঁটে আসতেন স্টুডিওতে। কারণ, পৃথ্বীরাজ কাপুরের দুপুরের খাবার পৌঁছে দিতে হত তাঁকে।

নিউ থিয়েটার্সের সবই তখন ‘ইন হাউস’ করা হত। অভিনেতা, সম্পাদনা,ক্যামেরা– সবই। ছিল টেক্সটাইল বিভাগও। বিরাট লম্বা ঘর। হাজার হাজার জামাকাপড় ঝুলছে সেখানে। ওদের নিজেদের ‘মাস্টার টেলার’ ছাড়াও ছোটখাটো শিক্ষানবিশও ছিল এই বিভাগে। মনসুর এই নিউ থিয়েটার্সেই ছিলেন শিক্ষানবিশ হিসেবে। তখন মনসুর কিশোর বয়স সদ্য পেরিয়েছেন। সেই প্রথম বাবা আর মনসুরের যোগাযোগ।

মনসুর দুরন্ত কাজ করতেন। খুবই ভালো কাটতেন। পোশাকের ব্যাপারে তাঁর ছিল চমৎকার এক শিল্পপ্রতিভা। দোকানের পরিসরটা একেবারেই ছোট। ১২ ফুট বাই ১০ ফুট। মনসুরের ব্যাপারে গল্পগুলো শোনার পর ওঁকে আরও ভালো লাগতে শুরু করল আমার। ধীরে ধীরে জানতে পারলাম, সত্যজিৎ রায়ের অধিকাংশ ছবির পোশাকের দায়িত্ব এসে পড়ত মনসুরের ফিতে-কাঁচিতেই। তাছাড়া তপন সিনহার ছবিতেও কাজ করেছেন মনসুর! সত্যজিৎ রায়ের ‘নায়ক’ ছবিতে মনসুর অভিনয়ও করেছিলেন। নায়ক-এর একটি সিন রয়েছে, যেখানে মনসুর উত্তমকুমারের মাপ নিচ্ছেন– এইটা লবিকার্ডেও রয়েছে।

সত্যজিতের ছবি ‘শাখাপ্রশাখা’র সময়, একটি পত্রিকায় সিনেমা-সম্পর্কিত লেখায় কলাকুশলীর ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকা খুলে দেখি, অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রীর মধ্যে রয়েছেন মনসুরও। মাধবী মুখোপাধ্যায়কে এক সময় মনসুরের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ‘চারুলতা’র সময় ওঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে। মাধবীদির স্মৃতি অনেকটা ফিকে হয়ে আসার পরও মনে করতে পেরেছিলেন মনসুরের কথা। অন্য এক সূত্র থেকে জেনেছিলাম, মনসুর কোনও মহিলার গায়ে হাত দিতেন না। শুধু নানা নির্দেশ দিতেন। ‘আপনি একটু ডানদিকে ঘুরুন’ বা ‘বাঁদিকে ঘুরুন’। বা ‘হাতটা একটু দেখান’। শুধুমাত্র চোখে দেখেই নিখুঁত মাপ নিয়ে নিতে পারতেন মনসুর। আমার বন্ধু নৃত্যশিল্পী রঞ্জাবতী সরকারের সঙ্গে একদিন এমনিই কথা হতে হতে, সে-ও বলেছিল, পার্ক সার্কাসের এক টেলারিংয়ের দোকানে যখন জামা করাত– সেখানকার কর্মীও নাকি কোনওভাবেই গায়ে হাত দিত না। একইভাবে চোখে মেপে জামা তৈরি করে ফেলত!

…………………..

এক সূত্র থেকে জেনেছিলাম, মনসুর কোনও মহিলার গায়ে হাত দিতেন না। শুধু নানা নির্দেশ দিতেন। ‘আপনি একটু ডানদিকে ঘুরুন’ বা ‘বাঁদিকে ঘুরুন’। বা ‘হাতটা একটু দেখান’। শুধুমাত্র চোখে দেখেই নিখুঁত মাপ নিয়ে নিতে পারতেন মনসুর। আমার বন্ধু নৃত্যশিল্পী রঞ্জাবতী সরকারের সঙ্গে একদিন এমনিই কথা হতে হতে, সে-ও বলেছিল, পার্ক সার্কাসের এক টেলারিংয়ের দোকানে যখন জামা করাত– সেখানকার কর্মীও নাকি কোনওভাবেই গায়ে হাত দিত না। একইভাবে চোখে মেপে জামা তৈরি করে ফেলত!

…………………..

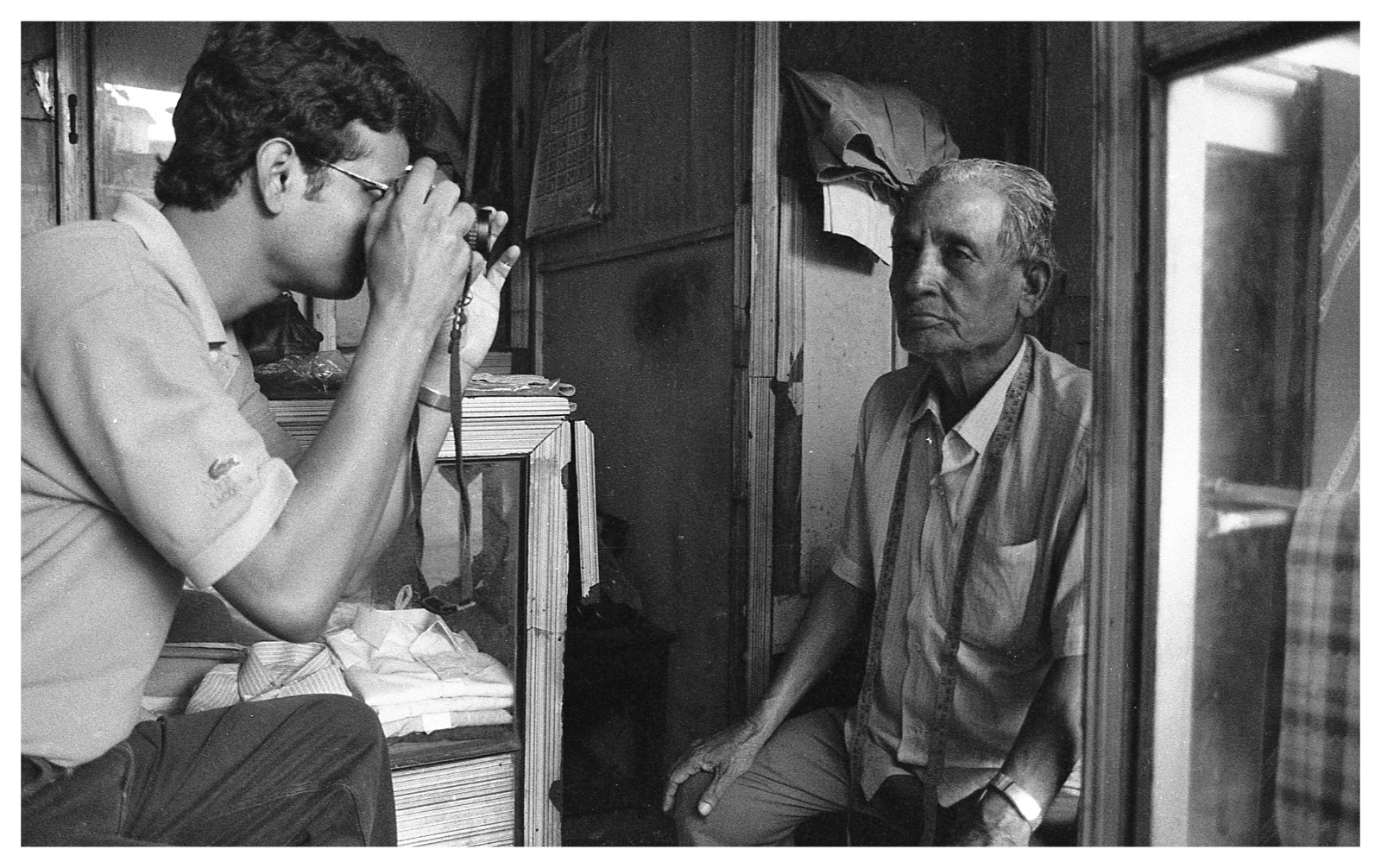

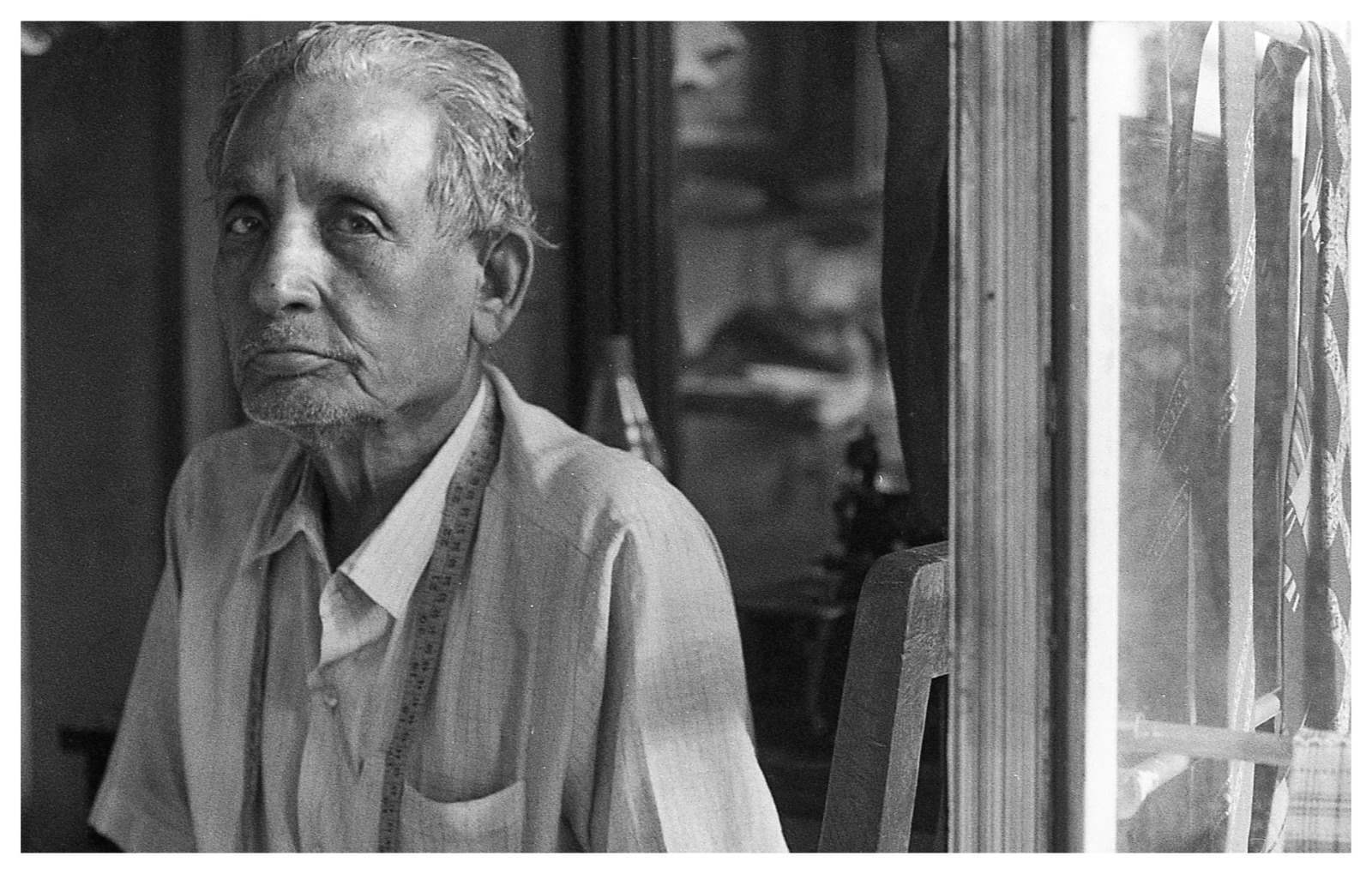

তখন সদ্য কলেজ পাশ করে বেরিয়েছি। ছোট ছোট এক-দুটো ছবি করেছি। ‘ছবি’ মানে অবশ্য তথ্যচিত্র। বাটা-র জন্য প্রথম ছবি করি, ‘দ্য হিস্ট্রি অফ ফুটওয়্যার ইন ইন্ডিয়া’। অভীক মুখোপাধ্যায়– আমার ৯০ শতাংশ ছবির শুট করেছে ও-ই– একদিন ওর বাড়ি গিয়েছিলাম একটা নতুন শার্ট পরে। অভীক সেই শার্ট দেখে মুগ্ধ! জানতে চাইল, ‘কোথায় পেলি এই শার্ট?’ তখন ওকে বলেছিলাম মনসুরের কথা। ও তো শুনে খুব উত্তেজিত। বলল, ‘চল, লোকটার কাছে যাই একদিন! দেখি একবার!’ আমিও ভেবে নিলাম, ওই দোকানে মনসুরকে শুট করব। আর অবশ্যই নিউ থিয়েটারের একটা ফাঁকা ফ্লোরেও। অভীক আর আমার সেই তথ্যচিত্র যদিও করা হয়নি। আর্থিক কারণে তো বটেই, সময়ের পাকেচক্রেও হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তবু, কয়েকটা ছবি রয়ে গিয়েছে। যেমন অভীক মনসুরের ছবি তুলছে। সেই ছবি তোলার ছবি, তুলেছিলাম আমিই।

ঠিক কবে, কোন সময়ে রেডিমেড জামাকাপড় এসে গায়ে জুটল, আজ আর দিনক্ষণ ঠাওর করতে পারি না। শুধু বুঝতে পারি, সময়টা বদলে গিয়েছে। মনসুর নিশ্চয়ই আজ আর বেঁচে নেই। জানতাম, ওঁর ছেলেও ছিল। তাঁরা কোথায়, কেমন আছে, সেসব জানার জন্য দোকানটা খুঁজে পাওয়া জরুরি ছিল। যা পাইনি। আর হয়তো পাবও না কোনও দিন।

বাবার পাঞ্জাবির কথায় ফিরে আসি। মনসুরের তৈরি করে দেওয়া ওই এক ধরনের পাঞ্জাবিই রীতি মেনে বাবাকে পরতে দেখেছি। পাঞ্জাবি অবশ্যই অনেকগুলো, নানা সময়ে তৈরি করতে দেওয়া। কিন্তু প্রতিটা পাঞ্জাবিই এক্কেবারে একইরকম দেখতে। ছয়ের দশকের পাঞ্জাবির নকশা বা কাপড় যা, নয়ের দশকেও তাই। মনে হত, একটি আরেকটির ডুপ্লিকেট! যে ধুতি পরতেন বাবা, তাতে চওড়া নয়, পাড় থাকত সরু, ফিনফিনে। এবং ধুতিটা হত কোঁচানো। কুঁচিয়ে দিতেন যিনি, তাঁর নাম লক্ষ্মীবাবু। মনসুর তো হল, আসুন, এইবার লক্ষ্মীবাবুকে চিনে নিন।

আমাদের পুরনো বাড়ি ছিল রিজেন্ট গ্লোভের কাছে। আকারে বড় বাড়ি, দুটো গ্যারেজ, চওড়া উঠোন। আর রান্নাঘর বাড়ির বাইরে। লক্ষ্মীবাবুর মা, দেশভাগের সৌজন্যে ওপার থেকে চলে আসা, এই বাড়িতে আসতেন ঠিকে কাজের লোক হিসেবে। লক্ষ্মীবাবুরা ছিলেন চার ভাই। সেই চারজনই আসতেন মায়ের সঙ্গে। আসার একটা কারণ, খানিক জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যাপারটা কোনও সহমর্মিতা দেখিয়ে নয়, নিখাদ ভালোবাসায়। বাবার বয়স তখন তিরিশের দিকে ঝুঁকছে। চোখে পড়ে লক্ষ্মীবাবুকে, তখন তাঁর বয়স ৮-১০। বাবার মনে হয়েছিল, ছেলেটি বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর। নাগপুর থেকে বাবা যখন মাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন, তখন বাবা বলেছিলেন এই লক্ষ্মী নামের ছেলেটিকে যদি আমরা দত্তক নিই। দত্তকটা অবশ্য ‘আইনত’ নয়। বাবা আসলে বুঝতে পেরেছিলেন, যদি শুধু এই ছেলেটিকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা হয়, তাহলে ছেলেটির লেখাপড়ায় তা কাজে লাগবে না, পরিবারের মধ্যেও ভাগ হয়ে যাবে। তাই ছেলেটিকে সারাক্ষণ কাছে রাখতেই এই পন্থা। আমাদের বাড়িতে থেকেই লক্ষ্মীবাবু স্কুলে যান, পরে কলেজও পাস করেন। বাবার জন্য খুচরো নানা কাজও অবশ্য করে দিতেন। বাবার জন্য মাঝে মাঝে দুপুরের খাবার স্টুডিওতে নিয়ে যেতেন লক্ষ্মীবাবু।

……………………………….

তখন বেশিরভাগ খাওয়াদাওয়াই আমরা করতাম ‘ওয়ালডফ’ রেস্তরাঁয়। পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত চাইনিজ এই রেস্তরাঁয় বছরে বার তিনেক খেতে যাওয়া আমাদের প্রায় নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। তিন চাইনিজ মিলেই কলকাতার বুকে খুলেছিলেন এই রেস্তরাঁ, ১৯৫৩ সাল নাগাদ। কিন্তু বাবা বলল, ‘তোমাকে একটু দিশি খাবার খাওয়াব।’ আমি ভেবে চললাম, না জানি কী সেই দেশি খানা! বাবা আমাদের নিয়ে এলেন চাঁদনি চকের সাবির-এ। খাওয়ালেন রেজালা। বললেন, ‘শ্রেষ্ঠ রেজালা এখানেই পাওয়া যায়।’ রেজালা তার পরেও অনেক খেয়েছি, কিন্তু আমার আজও বিশ্বাস সাবিরের রেজালার মতো স্বাদ আর কোনও দোকানের রেজালাতেই নেই।

……………………………….

কলেজ পাস করার পর লক্ষ্মীবাবুর চাকরিও হয়েছিল ‘ওয়েস্টিং হাউজ’ কোম্পানিতে। চাকরি করাকালীনও লক্ষ্মীবাবু থাকতেন আমাদের বাড়িতেই, একটা ঘরে। সকলেই জানতাম, ওটা লক্ষ্মীবাবুর ঘর। লক্ষ্মীবাবু যে অনেকগুলো কাজ করতেন, তার মধ্যে বাড়ির দেখাশোনাটাও কবে যেন যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। খরচাপাতির হিসেব লেখাও যেমন সে কাজের অংশ ছিল, অংশ ছিল বাবার ওই সরু পাড়ের ধুতি কুঁচিয়ে রাখাও। কখনও সখনও বাবার জন্য ৬-৭টা ধুতি একইসঙ্গে কুঁচিয়ে রেখে দিতেন।

এহেন লক্ষ্মীবাবুর বিয়ে দেন বাবা-ই। লক্ষ্মীবাবুরই পছন্দ করা মেয়ে। বিয়ে করে অন্য বাড়ি চলে গেলেও ধুতি কোঁচানোর দায়িত্বে তিনি ছিলেন অবিচল। আমি দীর্ঘদিন বুঝিনি, বুঝতেই পারিনি, লক্ষ্মীবাবু আর বাবার মধ্যে একটা ফরমাল সম্পর্ক রয়েছে। বাবাকে লক্ষ্মীবাবু ‘আপনি’ বলে সম্বোধন করতেন। এই ফরমালিটি বিষয়টা বাড়িতে বুঝিনি কারণ নানা সময় ওঁদের কথাবার্তা বলতে দেখেছি হাসিঠাট্টা করে, একসঙ্গে ক্যারামও খেলেছেন। একদিন, হঠাৎই বাবা বললেন, ‘চলো, তোমাকে খেতে নিয়ে যাব।’ তখন বেশিরভাগ খাওয়াদাওয়াই আমরা করতাম ‘ওয়ালডফ’ রেস্তরাঁয়। পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত চাইনিজ এই রেস্তরাঁয় বছরে বার তিনেক খেতে যাওয়া আমাদের প্রায় নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। তিন চাইনিজ মিলেই কলকাতার বুকে খুলেছিলেন এই রেস্তরাঁ, ১৯৫৩ সাল নাগাদ। কিন্তু বাবা বলল, ‘তোমাকে একটু দিশি খাবার খাওয়াব।’ আমি ভেবে চললাম, না জানি কী সেই দেশি খানা! বাবা আমাদের নিয়ে এলেন চাঁদনি চকের সাবির-এ। খাওয়ালেন রেজালা। বললেন, ‘শ্রেষ্ঠ রেজালা এখানেই পাওয়া যায়।’ রেজালা তার পরেও অনেক খেয়েছি, কিন্তু আমার আজও বিশ্বাস সাবিরের রেজালার মতো স্বাদ আর কোনও দোকানের রেজালাতেই নেই।

আমি, বাবা আর লক্ষ্মীবাবু সাবিরের দোতলার কেবিনে একই টেবিলে বসেছিলাম। মনে হয়েছিল, লক্ষ্মীবাবু বেশ খানিকটা অপ্রস্তুত। তার কারণ তিনি বাবার সঙ্গে একই টেবিলে বসে খাচ্ছেন। তখনই প্রথমবারের জন্য মনে হয়েছিল বাবা আর লক্ষ্মীবাবুর মধ্যে একধরনের ফরমাল সম্পর্ক রয়েছে। বাড়িতে যা কখনও টের পাইনি।

বাবা জামাকাপড় শুধু পরতেন না, খুব যত্নে রাখতেনও। ক’দিন আগেই এক ভদ্রমহিলা বাবার একটা গল্প বলেছিলেন আমাকে। একবার এক ইতালিয়ান এম্বাসির পার্টিতে গিয়েছে তিনি। লাইভ মিউজিক, ব্যান্ড রয়েছে সঙ্গে। জবরদস্ত পার্টি চলছে। আপবিট মিউজিক হচ্ছে। সেই মিউজিকে এক মেমসাহেবের সঙ্গে দারুণ নাচছেন আমার বাবা। স্পষ্ট মনে আছে, উনি বলেছিলেন, ‘একটা ক্যুইক ডান্স হচ্ছে, ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটা লোক কী নাচল!’ ধুতি-পাঞ্জাবিকে আজকের বাঙালি সম্ভবত অসুবিধের বলেই মনে করে। ওসব পরলে অনেক কাজকম্ম বোধহয় করা যায় না, এমন ভাবেন অনেকে। বাবা ভাগ্যিস এমনটা মনে করতেন না! ১৯৯৪ সাল নাগাদ ধুতি-পাঞ্জাবির যে ‘ওজন’, তা বুঝলাম। সেই সময় বাবা শেরিফ হলেন। শেরিফের অফিসে একটা সেরিমনির মধ্য দিয়ে বাবাকে সে বছরের ‘শেরিফ’ ঘোষণা করা হয়েছিল। এত বিশালবিপুল সভার মধ্যে, তাবড় তাবড় লোকজনের মধ্যে আমি বুঝতে পেরেছিলাম বাবার ধুতি-পাঞ্জাবির গুরুত্ব কী! সত্যি বলতে, স্যুট পরে গেলেও, ওই সেরিমনিতে মনে হত কিছু একটা খামতি আছে! সেদিন ধুতি-পাঞ্জাবিটাই যেন ওই ঘরে ছিল আদর্শ পোশাক।

বাবার শখ ছিল গণেশ সংগ্রহ করা। জন্মেছেন যেহেতু নাগপুরে, সেখানকার একটা রেশ থেকে গিয়েছিল সম্ভবত। সারাজীবন বিচিত্র সব গণেশ সংগ্রহ করে, জীবনের উপান্তে এসে গণেশগুলো ভারতীয় জাদুঘরে দান করেছিলেন। তৎকালীন কলকাতার গভর্নর বীরেন জে. শাহকে তুলে দিয়েছিলেন সেই গণেশের দায়ভার। মৃত্যুর মাত্র ৮-১০ দিন আগে ঘটেছিল এই ঘটনা। তখন বাবা হাঁটতে পারতেন না। প্রথমে অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে, বাকিটুকু হুইলচেয়ারে। মৃত্যুর ওই ক’দিন দিন আগেও, বাবা বেছে নিয়েছিলেন তাঁর চিরকালীন প্রিয় পোশাক। অবশ্য মৃত্যুর সময়ও, বাবার পরনে ছিল ধুতি-পাঞ্জাবিই।

বাবা নেই। মনসুর নেই। মনসুরের কুইক টেলার্স নেই। লক্ষ্মীবাবুও বাবা চলে যাওয়ার পর কখনও দেখা করতে আসেননি। লক্ষ্মীবাবু জানতেন, এ বাড়িতে কোঁচানো ধুতি আর কেউ পরবে না কখনও।

অনুলিখন সম্বিত বসু

।। নিউ থিয়েটার্স ছাড়া, প্রতিটি ছবিই সঞ্জীত চৌধুরীর থেকে প্রাপ্ত।।

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved