নাপিতের হাতে শুধু চিঠি নয়, তত্ত্বও যেত। এবং এই তত্ত্ব যাওয়া থেকে কী করে ‘ওলপ দেওয়া’ প্রবাদ তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন– ‘এখন কোন শুভকার্য্যে ডাকযোগে চিঠি পাঠান হয় এবং ইংরাজী কাগজে কালি দিয়া লেখা হয়। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি এরকম ছিল না। দেশি তুলোট কাগজে লাল কালি দিয়ে লেখা হইত এবং কাগজখানি চারিদিকে লালসুতা বেঁধে কিছু মিষ্টির সহিত নাপিতের হাতে যাইত। ইহাতে নাপিতের কিছু প্রাপ্য হইত। পাছে নাপিত হাঁড়ি থেকে মিষ্টি খেয়ে ফেলে এই জন্য হাঁড়ির মুখে সরাটা উল্টে দিয়ে ময়দা গুলিয়া চারিদিকে লাগাইয়া দেওয়া হইত। তাহাকে ওলপ দেওয়া বলে। এই জন্য মেয়েরা ঠাট্টা করিত ‘ওলো, তুই যে মুখে ওলপ দিয়েছিস, তোর মুখে রা নাই।’

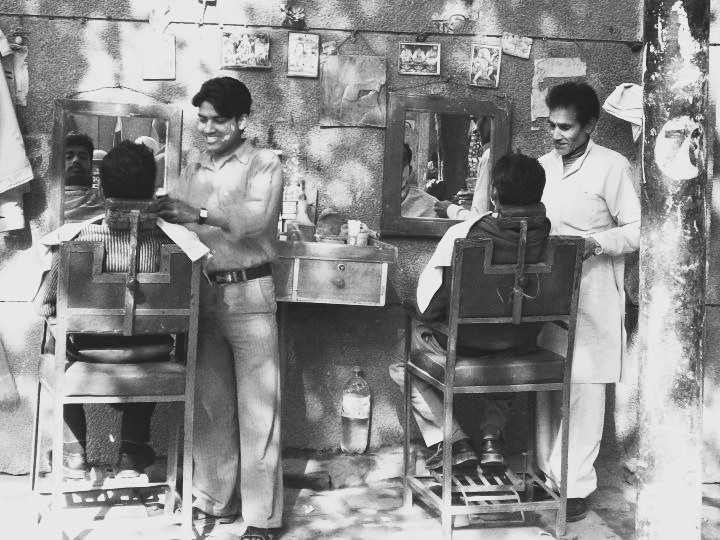

কলকাতা অঞ্চলে ‘নরসুন্দর’ অর্থাৎ চুলদাড়ি কেটে মানুষর সৌন্দর্য বর্ধন করেন যাঁরা, অর্থাৎ নাপিতরা কোন সময়ে এসেছিলেন? প্রতাপাদিত্যের সময়কালে বৌদ্ধ পরিব্রাজক কবিরাম তাঁর ‘দ্বিগ্বিজয় প্রকাশ’ সংস্কৃত গ্রন্থে জানিয়েছেন, ‘গোবিন্দদত্ত রাজা চ কলিবেদাব্দ সহস্রে’ অর্থাৎ, চার হাজার কন্যাব্দে (৮৯৯ খ্রি.) রাজা গোবিন্দ দত্ত বর্তমান বিবাদী বাগ অঞ্চলে ‘গোবিন্দপুর’ নাম দিয়ে মহাগ্রাম স্থাপন করেছিলেন।

মহাগ্রাম স্থাপনের জন্য ১৬ আনা ভাবেই সমাজের প্রতিটি বর্ণের মানুষদের এখানে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি সুতানুটি ও বাজার কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা। এই তথ্য অনুসারে, ৮৯৯ খ্রিস্টাব্দেই এই অঞ্চলে নাপিতদের আগমন। গ্রামে দুই শ্রেণির নাপিতের দেখা মিলত– প্রথম শ্রেণি, যারা বাক্স হাতে গ্রাম ঘুরে ক্ষৌরকর্ম করত; অন্য শ্রেণি গ্রামের বাবু-বাড়িতে স্থায়ী রূপে কর্ম করত, তারা ক্ষৌরকর্ম ছাড়া তাহলে আর কী করত!

৪০০ বছর আগে, অর্থাৎ ষোড়শ শতকের কবি কঙ্কনের নাপিতরা শুধু ক্ষৌরকর্ম করত না, এদের দিয়েই বাড়ির শুভাশুভ কর্মানুষ্ঠানের চিঠিপত্র বিভিন্ন স্থানে পাঠানো হত। স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহেন্দ্রনাথ দত্ত সেকালের কথায় বলেন– ‘বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র ডাকে দিয়া পাঠান হইত না। দূরদেশে হইলে লাল কাগজে হাতে লেখা চিঠি নাপিত দিয়া আসিত। কলিকাতার ভিতর হইলে সরকার অথবা অন্যলোক– কর্তার ছেলে বা ভাই আসিয়া নিমন্ত্রণ করিত। মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিতে হইলে বাড়ির মেয়েরা পাল্কি করিয়া অপর বাড়ির মেয়েদের বলিয়া আসিত।’

এই নাপিতের হাতে শুধু চিঠি নয়, তত্ত্বও যেত। এবং এই তত্ত্ব যাওয়া থেকে কী করে ‘ওলপ দেওয়া’ প্রবাদ তৈরি হয়েছে সে সম্পর্কে মহেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন–

‘এখন কোন শুভকার্য্যে ডাকযোগে চিঠি পাঠান হয় এবং ইংরাজী কাগজে কালি দিয়া লেখা হয়। আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি এরকম ছিল না। দেশি তুলোট কাগজে লাল কালি দিয়ে লেখা হইত এবং কাগজখানি চারিদিকে লালসুতা বেঁধে কিছু মিষ্টির সহিত নাপিতের হাতে যাইত। ইহাতে নাপিতের কিছু প্রাপ্য হইত। পাছে নাপিত হাঁড়ি থেকে মিষ্টি খেয়ে ফেলে এই জন্য হাঁড়ির মুখের সরাটা উল্টে দিয়ে ময়দা গুলিয়া চারিদিকে লাগাইয়া দেওয়া হইত। তাহাকে ওলপ দেওয়া বলে। এই জন্য মেয়েরা ঠাট্টা করিত– ওলো, তুই যে মুখে ওলপ দিয়েছিস, তোর মুখে রা নাই।’

নাপিত জাতি চিরদিনই ধূর্ত বলে খ্যাতি লাভ করেছে–

‘নরাণাং নাপিতো ধূর্ত্তঃ পক্ষিণাঞ্চৈব বায়সঃ।

দংষ্ট্রিণাঞ্চ শৃগালস্তু শ্বেতভিক্ষুস্তপস্বিনাম।।’ (পঞ্চতন্ত্র ৩/৭৩)

এই কারণে তত্ত্ব পাঠানোই হোক, আর চিঠি পাঠানোই হোক– সমস্ত কিছুতেই নাপিতের উপস্থিতি ছিল সেকালে। এক সময় নাপিত বিচার ব্যবস্থার সঙ্গেও যুক্ত ছিল। দোষীর অর্ধেক মাথা বা অর্ধেক দাড়ি কামিয়ে দেওয়া এখনও প্রাচীন ইতিহাস হয়ে যায়নি। এই বিচার বাংলাদেশে কবে থেকে চালু হয়েছে তাও জানা যায় না।

তবে ৪০০ বছর আগে অর্থাৎ ষোড়শ শতকে ‘চণ্ডী’ বইতে ভাঁড়ু দত্তকে শাস্তি দিতে কালকেতু নাপিতকে আদেশ দিয়েছিলেন–

শুনিয়া ভাঁড়ুর বোল কালকেতু উতরোল

. কোপে বলে ব্যাধের নন্দন।

মুণ্ডাইয়া ভাঁড়ুর মুণ্ড অভক্ষ্যে পুরিয়া তুণ্ড

. দুই গালে দেহ কালি চুন॥

নাপিত নিকটে ছিল বীরের ইঙ্গিত পাইল

. করে ধরে ভাঁড়ুরে বসায়।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ পাঁচালী করিল বন্ধ

. হৈমবতী যাহার সহায়॥

সম্পাদিত ‘বিশ্বকোষ’-এ (১০ম ভাগ পৃ. ৪-৫) লেখা হয়:

‘নাপিতেরা কেহ কেহ অস্ত্র চিকিৎসা করিয়া থাকে। কেহ স্ফোটক অস্ত্র করে, বসন্ত হইতে টীকা দেয় এবং যাবতীয় উপদংশ বা অন্য প্রকার ক্ষতের চিকিৎসা করিয়া থাকে। তাহারা চিকিৎসা শিক্ষার জন্য কবিরাজের নিকট থাকে। বসন্ত টীকা নামক একখানি গ্রন্থ তাহাদের চিকিৎসা গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কিন্তু প্রায় কেহই উহা পাঠ করে না।

যাহারা কবিরাজী করে, তাহারা অনেক সময় প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করে। পল্লীগ্রামে তাহাদের অত্যন্ত প্রভুত্ব। কেহ কেহ ব্যবসা করে। আবার আজকাল ইংরাজী শিক্ষার গুণে দুই একজনে উচ্চ চাকরি করিতেছে।’

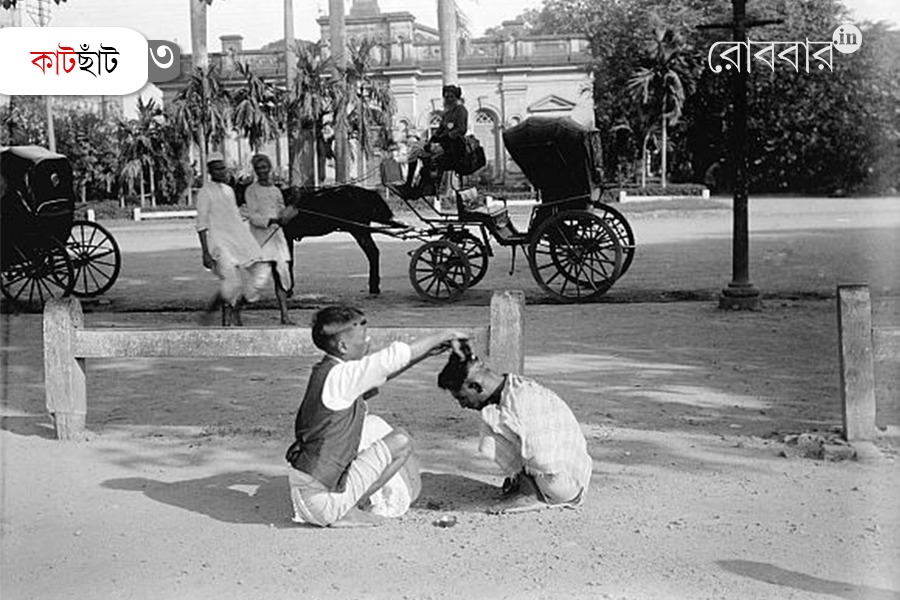

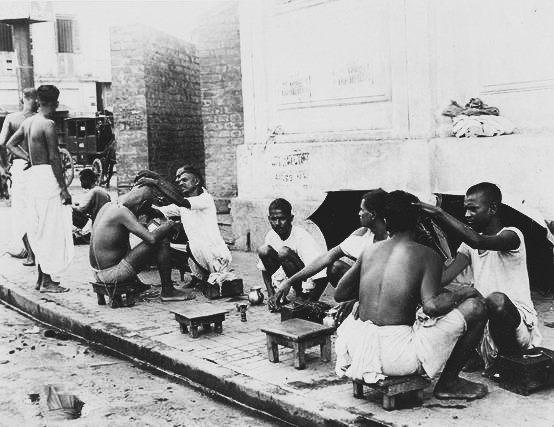

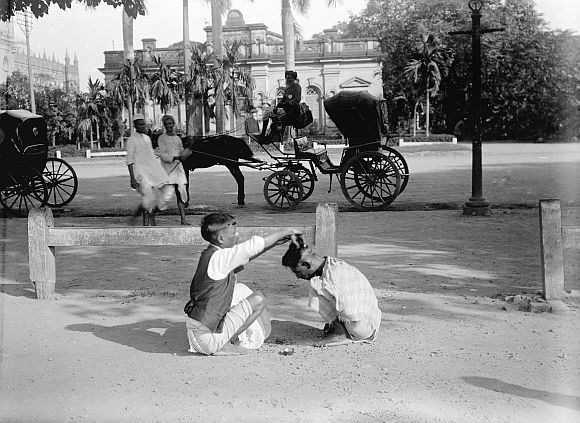

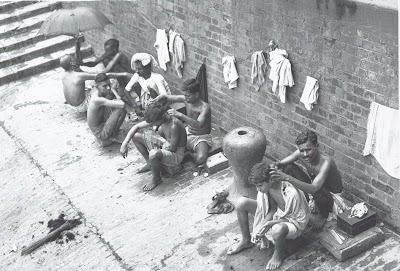

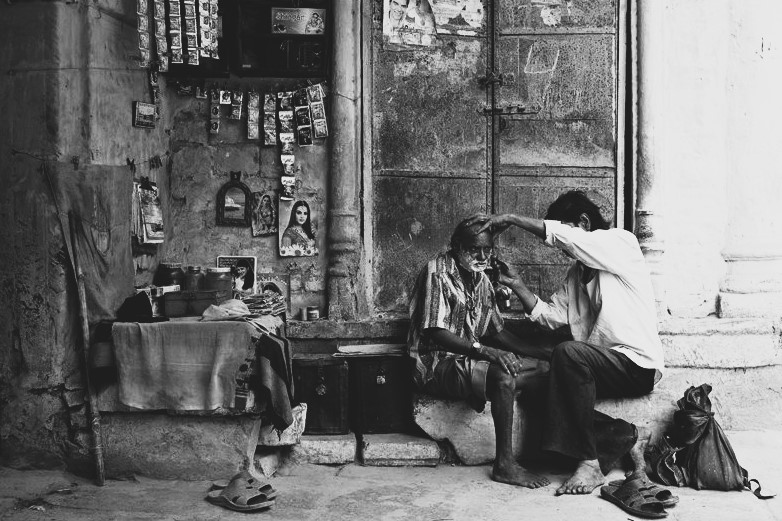

কলকাতায় ‘নাপিতের বাজার’ ছিল, ‘নাপতে হাটা’ ছিল, প্রধানত কলকাতার গঙ্গার ঘাটে নাপিতদের পাওয়া যেত। দাড়ি-গোঁফ-চুল কেটে গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হয়ে বাড়ি যেত। এর মধ্যে নিমতলা এবং বড়বাজার জগন্নাথঘাট ছিল নাপিতদের প্রধান কার্যালয়। ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ ইংরেজ কোম্পানির রাজত্বে ক্ষৌরকারদের উপরে মাথা পিছু ১২ টাকা বাৎসরিক ট্যাক্স ধার্য করা হয়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে এবং চুল-দাড়ি কাটার মজুরি বৃদ্ধি করার দাবিতে ধর্মঘট করেন তাঁরা। এঁদের ধর্মঘটকে সমর্থন জানালেন শ্রদ্ধেয় কেশব সেনের ‘সুলভ সমাচার’ পত্রিকা। ১৮৭৯ সালের দাবি ছিল দু’-দফা– এক, তখন চুল কাটতে দু’ পয়সা এবং দাড়ি কামাতে এক পয়সা ছিল; ওই মূল্য বাড়িয়ে চুল কাটা এক আনা আর দাড়ি কামানো দু’ পয়সা করা হোক। দুই, প্রত্যেক ক্ষৌরকর্মীকে যে ১২ টাকা লাইসেন্স ট্যাক্স ধরা হয়েছিল তা বন্ধ করা।

শতবর্ষ পূর্বের কলকাতার ক্ষৌরকর্মীদের অবস্থা এবং আন্দোলন সম্পর্কে ‘সুলভ সমাচার’ পত্রিকা কলম ধরে। ১৮৭৯ সালের ৩১ মে-র (১৮ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৬) পত্রিকায় লিখছে– ‘সেদিন জগন্নাথের ঘাটে নাপিতদের এক প্রকাণ্ড সভা হয়। সভাস্থলে সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিয়াছে যে প্রতি মাথার চুল ছাটা এক আনা ও দাড়ি কামান দু পয়সা; এখন দু পয়সা আর এক পয়সা আছে। শুনিলাম হিন্দুস্থানী নাপিত অনেক জুটিয়াছিল। এক পয়সায় সর্ব্বাঙ্গ কামাবে আবার হাত পা বেশ ঘণ্টা খানেক টিপিয়া দিবে। এক পয়সায় আর কত করিবে। তবে বাজার করা ও জল আনাটা বাকি থাকে কেন। যে রূপ দ্রব্য সামগ্রী দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে তাহারা ও কথা সহজেই বলিতে পারে। ইহার উপরে লাইসেন্স্ ট্যাক্সের হাঙ্গামা। একজন নাপিতের দিন গুজরান হওয়াই ভার, তার উপর আবার প্রতি জনকে বৎসরে ১২ টাকা করিয়া ট্যাক্স দিতে হইলে আর গরিবেরা পারিবে কেন। একজন নাপিত প্রতিদিন কতই বা রোজগার করে। আমরা যদি বলি যখন নাপিতেরা ধর্মঘট করিল তখন বাবুরাও ধর্মঘট করুন যে আমরাও আর দাড়ি কামাব না ঘরে ঘরেই ও কাজটা সারিব। সভাতে দাড়ি কামান নাকি দু পয়সা স্থির হইয়াছে।’

আজ ভাবতে অবাক লাগে তখন মজুরি বৃদ্ধির জন্য ক্ষৌরকর্মীদের আন্দোলন করতে হয়েছিল, আর আজ মূল্যবৃদ্ধির জন্য আন্দোলনের প্রয়োজন হয় না। নিজেরাই ঘরোয়া সভা করে মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাব পাশ করে, নতুন মূল্য তালিকা দোকানে টানিয়ে দেয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে যে নতুন মূল্য তালিকা তৈরি হয় সে সম্পর্কে ভারতীয় ক্ষৌরকর্মী সংঘ জানান–

‘আজ ৮/২/৭৯ তারিখে অধ্যক্ষ শ্রীগণেশ প্রসাদ ভারতীর সভাপতিত্বে ক্ষৌর সংঘের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সকলের সম্মতিক্রমে ক্ষৌরকর্মীদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি করার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা নিম্নলিখিত হইল। ক্ষৌর কর্মীদের কাজ করিবার যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য জিনিষপত্রের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় এই সংঘ তাহাদের মজুরী বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছে।

অতএব, জনসাধারণের কাছে একান্ত অনুরোধ যে বাজারের বর্দ্ধিত দর অনুযায়ী ক্ষৌর কর্মীদের মজুরী দিতে সাহায্য করেন।

সেলুনের দর বাহিরের দর

দাড়ি ০-৪০ দাড়ি ০-৩০

চুল ১-২৫ চুল ১-২৫

চুল ও দাড়ি ১-৬৫ চুল ও দাড়ি ১-৩০

ফ্রেঞ্চ কাট ০-৬০ রাউন্ড ০-৫০

ক্রিম দাড়ি ০-৮০ নখন ০-৪০

লোসন ০-০-০ ছেলের চুল ০-৮০

ড্রেসিন ০-৫০ অসুচে কাজ ৫-০০

তেল ০-৩০ হিপি ১-৫০

আউট লাইন ১-২৫

শেম্পু ১-২৫

অসুচে কাজ ৫-০০

হিপি ২-০০

সেকালে বাবুদের বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ হত। সিধে যেত নাপিত বাড়িতেও। এছাড়া নাপিত বৌ, বাবু-বাড়ির মেয়েদের ঝামা দিয়ে পা ঘষে প্রতিদিন আলতা পরিয়ে দিত, ফলে সে-ও ভালোই পেত। এমনি করেই একটি নাপিত পরিবারের বছর চলে যেত। অভাবে বাবুকে জানালে তা দূর হত। সেই সমস্ত দিন কলকাতা থেকে হারিয়ে গেছে। বর্তমানে শুধুমাত্র অশৌচ তুলতেই নাপিতদের ডাকা।

আজকের নাপিতেরা নিজেদের অভাব অভিযোগের কথা জানান সরকারকে। তারা ১৯৭২ সনে আট দফা দাবিপত্র তৈরি করেন। তখন থেকে তাঁরা বারবার সরকারকে ওই দাবি মানার জন্য আন্দোলন করছেন। সংযুক্ত ক্ষৌরকর্মী সংস্থার মুখ্য সচিব মহেন্দ্র শর্মা ১৯৭৯ সালের ৩ ডিসেম্বরের আন্দোলন সম্পর্কে এক প্রচারপত্রে ক্ষৌরকর্মীদের বলেন–

‘প্রিয় বন্ধুগণ,

আজ পুনরায় আমাদের ন্যায়োচিত দাবীর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আপনারা জানেন যে আমাদের সমাজ ও জাতি আজ উপেক্ষিত ও তিরষ্কৃত হইতেছে। সরকার আমাদের ন্যায়োচিত দাবী উপেক্ষা করছেন। ক্ষৌরকর্মী জাতির প্রতিদিন জীবনধারণ দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে, যদি ইহার উত্থান না হয়, জাতি বিনাশের কারণ হয়ে উঠবে। আমরা মহল বা তেজারতী চাই নাই। আমাদের দাবী দুবেলা পেট ভরে খেতে, বাসস্থান ও পরনের কাপড়। কেন আমরা ভারতীয় নাগরিক নই? কেন আমাদের এই ধরিত্রীর পর কোন অধিকার নেই? কেন সরকারের কাছে আমাদের ন্যায়োচিত দাবীর অধিকার নেই? এই প্রশ্নের উত্তর চাইতে সমস্ত নাই ভাইগণের কাছে অনুরোধ যে, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭৯ বেলা ১২টায় শহীদ মিনার ময়দানে একত্রিত হউন। ওই দিন আমরা ধর্মতলা রাজভবনের সামনে ১৪৪ ধারা অমান্য করার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি। সংযুক্ত ক্ষৌরকর্মী সংস্থার পক্ষ থেকে অনুরোধ, আপনার নাই ভাই (যে যেখানে কাজ কারুন) সেলুন, ফুটফেরী এবং ক্ষৌরকর্মীদের ঐ দিন শান্তিপূর্ণ ভাবে হরতাল পালন করুন।

ক্ষৌরকর্মীদের আটদফা দাবীগুলো হল:

১। আমাদের ছেলেদের বিনা বেতনে শিক্ষা দিতে হবে।

২। শিক্ষিত বেকার যুবকদের সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩। ব্যাঙ্ক দ্বারা আর্থিক সুবিধার ব্যবস্থা সংস্থার মারফত দিতে হবে।

৪। ভূমিহীনদের ভূমি এবং যাহাতে সংস্থা স্কুল, হাসপাতাল, দোকান ইত্যাদি নির্মাণ করতে পারে।

৫। সেলুন একদিন বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। ফুটপাথে পুলিস দ্বারা এদের হটানো চলবে না এবং এদের হকার লাইসেন্স দিতে হবে।

৭। আমাদের জনসংখ্যা অনুসারে লোকসভা ও বিধানসভায় প্রতিনিধির আসন দিতে হবে (রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের সুরক্ষিত আসনের মাধ্যমে)।

৮। সেলুনকে নয়া কর মুক্ত করতে হবে।

সারা ভারতে ক্ষৌরকর্মীদের যে অনেকগুলো সমিতি রয়েছে এ খবর আগে জানা ছিল না। সেগুলি হল–

ভারতীয় ক্ষৌরকর্মী সংঘ

ওয়েষ্ট বেঙ্গল ক্ষৌরকর্মী সংঘ

সলমানিয়া বারবর সোসাইটি

বড়বাজার ক্ষৌরকর্মী সংঘ

শ্রীরূপ সুন্দর ক্ষৌরকার সমিতি

উত্তর কলকাতা কেশ শিল্পী

অখিল ভারতীয় ক্ষৌরকার সমিতি

শ্রীবাস্তব সহযোগ সমিতি

মধ্য কলকাতা ক্ষৌরকর্মী সংঘ

কেশ কারু সমিতি

ক্ষৌরকর্মী সমাজ সমিতি

নাই উদ্যোগ সমিতি, বৈশালী (বিহার)

দক্ষিণ কলকাতা ক্ষৌরকার সমিতি

হাওড়া জিলা ক্ষৌরকার উন্নয়ন সমিতি

বিহার নায়ি নব যুবক সংঘ

নায়ি সমাজ

কলকাতায় প্রথম ‘নাপিত ধর্মঘট’ হয় ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ১৪৬ বছর আগে। চার বছর পর, ২০২৯ সালে সেই ধর্মঘটের ১৫০ বছর পূর্ণ হবে– নরসুন্দর সমিতি যদি ধর্মঘটের ১৫০ বছর পালন করতে চান, তাহলে এখন থেকেই প্রস্তুতি শুরু করুন সেই অনুষ্ঠানের!

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved