মূর্তিতে ওয়ারেন হেস্টিংসকে প্রাচ্য বিদ্যার অনুরাগী একজন মানুষ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। এর কারণ হল ১৭৮১ সালে কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করা থেকে শুরু করে ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি– সব প্রতিষ্ঠানই স্থাপন হয়েছে তাঁর উৎসাহে ও আগ্রহে। তার সহায়তায় ১৭৭৮-এ চার্লস উইল্কিনসের প্রেসে হ্যালহেডের ‘এ গ্রামার অফ্ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ’ ছাপা হয়। ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখানোর কারণেই এই ব্যবস্থা নেন হেস্টিংস। সেই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের নিজস্ব আইনের অনুবাদও করিয়েছিলেন তিনি। তার এইসব কর্মকাণ্ড দেখে অনেক ভারতীয়ও তাঁর প্রতি অনুরাগ দেখাতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর নিজের উদ্দেশ্য ছিল অনুরাগ প্রকাশের বদলে একটু অন্য কিছু।

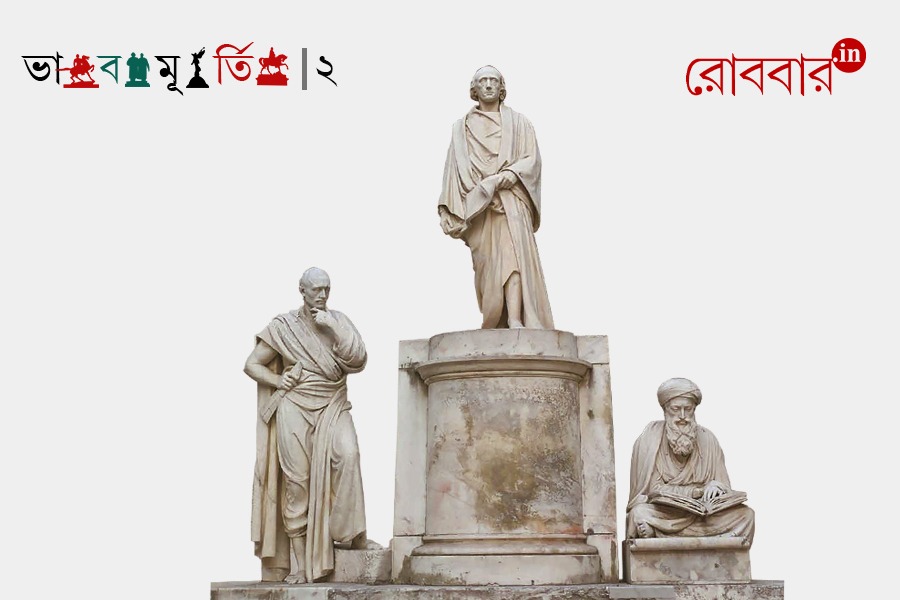

১৯১৪ সালে কলকাতা কর্পোরেশন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালকে একটি মূর্তি উপহার দিল। না, একেবারেই কোনও রোমান জেনারেল কিংবা রাজার মূর্তি নয়। এই মূর্তির চরিত্র এমনভাবে তৈরি করা হল, যাতে বোঝা যায় ইনি শাসক হিসেবে বিদ্যায়-বুদ্ধিতে বিত্তবান। ভাস্কর্যের ইতিহাসে শাসকের এমন চেহারা তৈরি করার কোনও উদাহরণ ঔপনিবেশিক সময়কালে নেই। মূর্তিতে শাসক হবেন কঠোর, শক্তির প্রতিভূ, বদলে ইনি গড়ে উঠলেন জ্ঞানচর্চার আলোয় আলোকিত এক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। ইনি– ওয়ারেন হেস্টিংস। রিচার্ড ওয়েস্টম্যাকট গ্রেকো-রোমান ভাস্কর্যের হেলেনিস্টিক আদর্শে নির্মাণ করেন হেস্টিংসের মূর্তিটি। হেস্টিংস ছিলেন ভারতের প্রথম বড়লাট।

মূর্তিতে তাঁকে প্রাচ্য বিদ্যার অনুরাগী একজন মানুষ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। এর কারণ হল ১৭৮১ সালে কলকাতায় মাদ্রাসা স্থাপন করা থেকে শুরু করে ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি– সব প্রতিষ্ঠানই স্থাপন হয়েছে তাঁর উৎসাহে ও আগ্রহে। তার সহায়তায় ১৭৭৮-এ চার্লস উইল্কিনসের প্রেসে হ্যালহেডের ‘এ গ্রামার অফ্ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গোয়েজ’ ছাপা হয়। ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখানোর কারণেই এই ব্যবস্থা নেন হেস্টিংস। সেই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের নিজস্ব আইনের অনুবাদও করিয়েছিলেন তিনি। তার এইসব কর্মকাণ্ড দেখে অনেক ভারতীয়ও তাঁর প্রতি অনুরাগ দেখাতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর নিজের উদ্দেশ্য ছিল অনুরাগ প্রকাশের বদলে একটু অন্য কিছু। তিনি চেয়েছিলেন নিজে এদেশকে ভালো করে বুঝবেন। সেই কারণেই নিজে ফারসি ভাষাও শিখেছিলেন। তাই কোনও রাখঢাক না করে আসল সত্য ঢাকা দিয়ে তাকে প্রাচ্য বিদ্যার অনুরাগী একজন মহামহিম হিসেবে দেখানোর প্রয়াস নেওয়া হয় মূর্তি নির্মাতার তরফে।

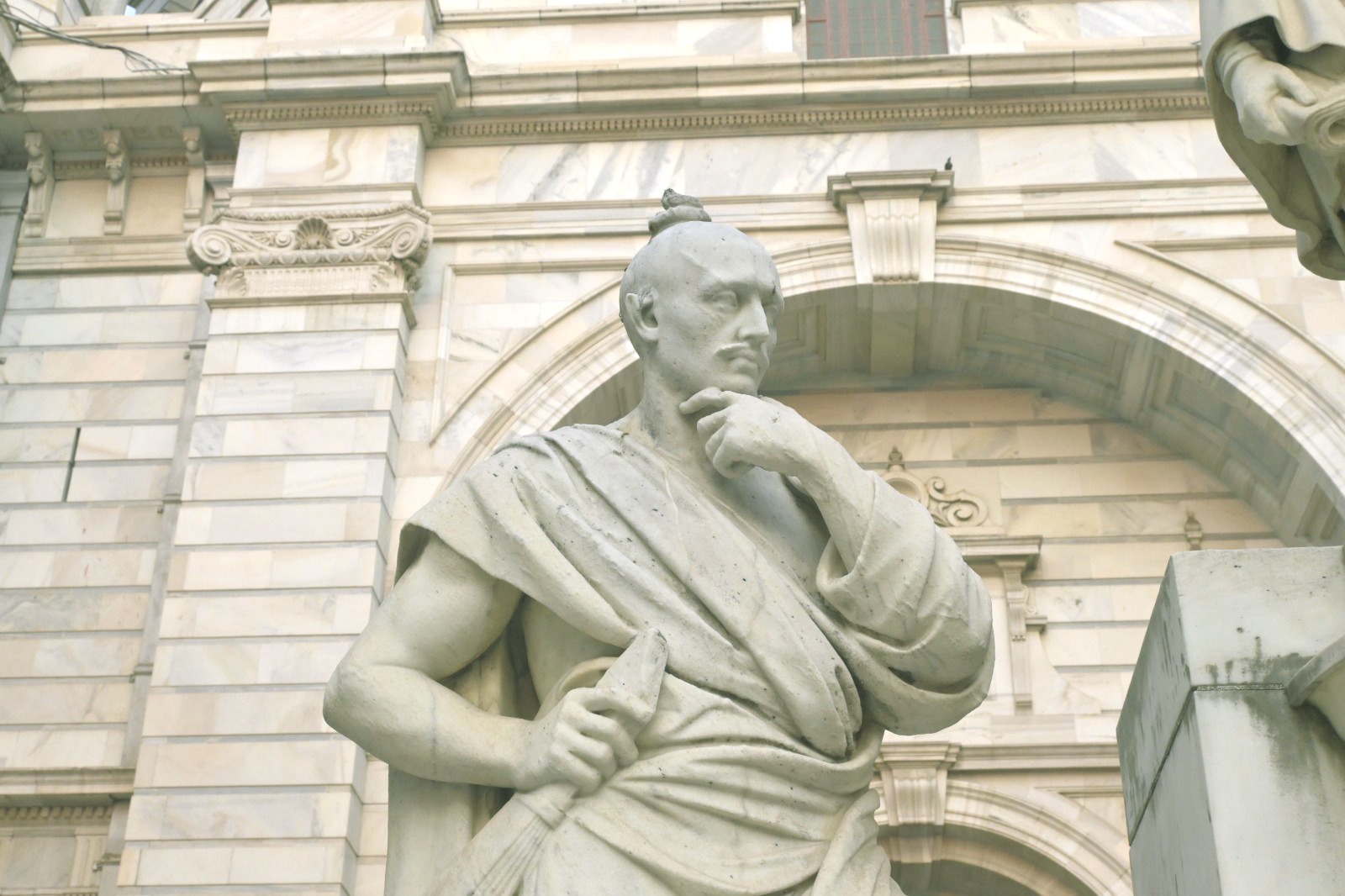

কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে গেলেই হেস্টিংসের মূর্তিতে দেখা যায় তিনি রোমক সেনেটরদের মতো পোশাক পরিহিত। রোমের সেনেটাররা ছিলেন মুক্ত বিদ্যাচর্চার প্রতিভূ। তাঁরা ছিলেন অভিজাত। সেই রোমান আভিজাত্যকেই হেস্টিংসের মধ্যে আরোপ করার উদ্দেশ্য নিয়েই দেখানো হল তাঁর কাধ থেকে পা অবধি ম্যান্টল বা চাদরে ঢাকা। ঠিক যেন তিনিও সেনেটরদের মতো মুক্ত বিদ্যাচর্চার অধিকারী। হেস্টিংস এখানে একটি স্ক্রোল ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। এই খোলা স্ক্রোল জ্ঞানচর্চার প্রতীক। তাঁর এক পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন একজন হিন্দু পণ্ডিত।

পণ্ডিতের এক হাত থুতনিতে আর অন্য হাত কোমরে। সেই হাতেই আবার স্ক্রোলের বাকি অংশ ধরা। আর অপরদিকে এক মুসলিম মৌলবি। সেই মৌলবি সাহেব কোলে কিতাব রেখে পড়ছেন। মূর্তি যেন বলতে চায় ভিনদেশি হলেও তিনি এদেশের বিদ্যাকে বুঝতে আগ্রহী। আমরা ভুলে যাই তিনি আসলে ধর্ম-নির্ভর বিদ্যাকেই বুঝতে চেয়েছিলেন। কোথাও কি তিনি ধরে ফেলেছিলেন ধর্মের ভিত্তিতে এদেশের দুই প্রধান জাতির ভেদাভেদ রচনা করা যেতে পারে।

হেস্টিংস উস্টার শায়ারে পরলোকগমন করেন ১৮১৮ সালের ২২ অগাস্ট। কিন্তু ইংল্যান্ড থেকে সেই খবর ভারতে এসে পৌঁছয় এক বছর পর– ট্যালিগ জাহাজে সওয়ার হয়ে পত্রবাহিত হয়ে। সেই খবর আসা মাত্রই টাউন হলে সভা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল মূর্তি বসবে কলকাতায়। চাঁদা উঠল ৪১,৪৯৩ টাকা। সেই অনুসারে হেস্টিংসের মৃত্যুর প্রায় ১২ বছর পরে ১৮৩০ সালে মূর্তি এসে নামল কলকাতায়। মূর্তির নির্মাতা ছিলেন ইংরেজ ভাস্কর। তিনি রোমে ভাস্কর অ্যান্টোনিও ক্যানোভার কাছে ভাস্কর্য শিক্ষার পাঠ নিয়েছিলেন। স্বভাবতই তাঁর করা মূর্তিতে এসেছে রোমান মূর্তির অনুষঙ্গ। এমন মূর্তি দেখে সাধারণ মানুষের অবাক হওয়ার পালা! কারণ অত্যাচারী শাসক হেস্টিংসকে ভাস্কর প্রাচ্যবিদ্যার অনুরাগীর ভাবমূর্তি যুক্ত করে গঠন করেছেন। এই ভাবেই আসল স্বরূপ ঢেকে মূর্তিতে নতুন ভাবমূর্তি যুক্ত করার পরিকল্পনা শুরু হয় ইংরেজ আমলে হয়।

তথ্যসূত্র

ওপেনটি বাইস্কোপ। শোভন সোম

কলকাতার স্ট্যাচু। কমল সরকার

ফোটোগ্রাফ

আলোক নূর ইভানা

………………………………………..

পড়ুন ভাবমূর্তি। পর্ব ১।

শাসককে দেবতা বানানোর অভিপ্রায়েই কলকাতায় পথে-প্রান্তরে ইংরেজরা বসিয়েছিল মূর্তি

………………………………………..

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved