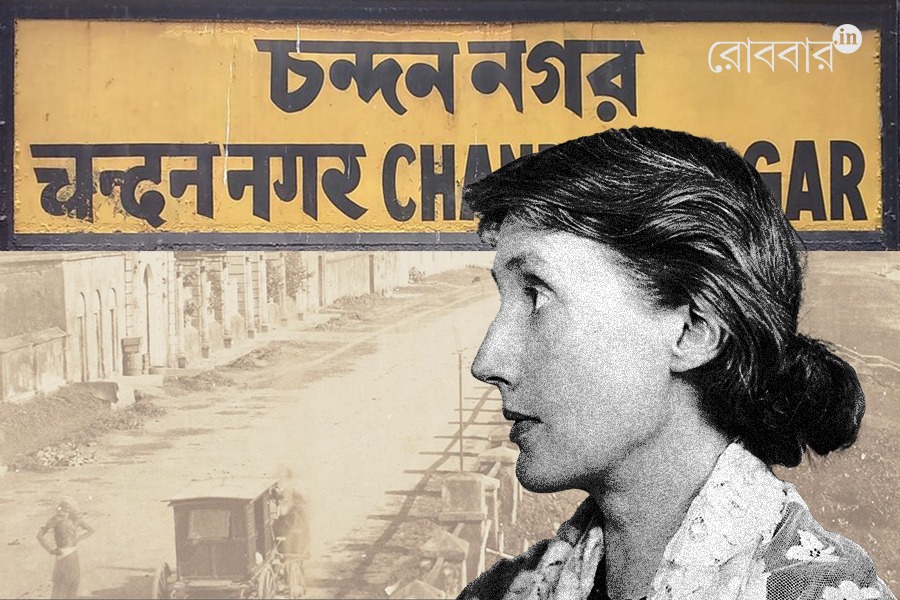

বহু বছর আগে ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডালরিম্পল প্রথম বলেছিলেন, ভার্জিনিয়া উলফ নাকি আংশিকভাবে বাঙালি– তাঁর মাতৃকুলের শিকড় নাকি এই ভূখণ্ডেই। তাঁর দাবি, উলফের প্রপিতামহী চন্দননগরে জন্মেছিলেন এবং তাঁর বিবাহের নথিও খুঁজে পাওয়া যায়। খবরের কোন অংশটা নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে উঠি বারবার? উলফকে বোঝার জন্য কি তাঁর রক্তের ভূগোল জরুরি, নাকি তাঁর লেখায় ঘুরে বেড়ানো শূন্যতাগুলো? ঘর, উত্তরাধিকার, নাম– এসবের অভাবই তাঁকে নির্মাণ করেছে। আর এই অভাবের রাজনীতি কেবল ইংল্যান্ডের নয়, বাংলারও চেনা ইতিহাস। ডালরিম্পলের দাবি হয়তো আবারও ঘুরে ফিরে আসবে– উলফ আংশিক বাঙালি কি না, তা নিয়ে আলোচনার ঢেউ উঠবে। কিন্তু আমি ভাবি, তার থেকেও জরুরি প্রশ্নগুলো কে তুলবে? কে বলবে, উত্তরাধিকার কাগজে কেন এত নাম অনুপস্থিত? কে লিখবে সেইসব জীবনের কথা, যাদের ঘর আছে অথচ নেই, যারা আঙিনা পেরলেই অদৃশ্য হয়ে যায়?

বাংলায় কেউ বলে ‘বাড়ি’, কেউ বলে ‘বাসা’। শব্দ আলাদা, উচ্চারণ আলাদা– কিন্তু মেয়েদের জীবনে তার খুব একটা ফারাক নেই। কারণ যেভাবেই ডাকো না কেন, বাড়িটা আসলে তাদের নিজের নয়। বাড়ি মানে উত্তরাধিকার, জমি, কাগজপত্রে নাম খোদাই– আর সেই উত্তরাধিকারের বাইরে রাখা ছিল মেয়েদের নিত্যনিয়ম, সমাজের শাসিত বিধান। বাড়ি নেই, বাড়ি থাকলেও তা অন্যের। আর বাড়ি থাকুক বা না থাকুক– নিজস্ব এক ঘর, নিজের মতো করে দরজা টেনে বসার জায়গা, আরাম করার জায়গা, রাগ করার জায়গা, কাঁদার জায়গা– সে তো আরও দুর্লভ।

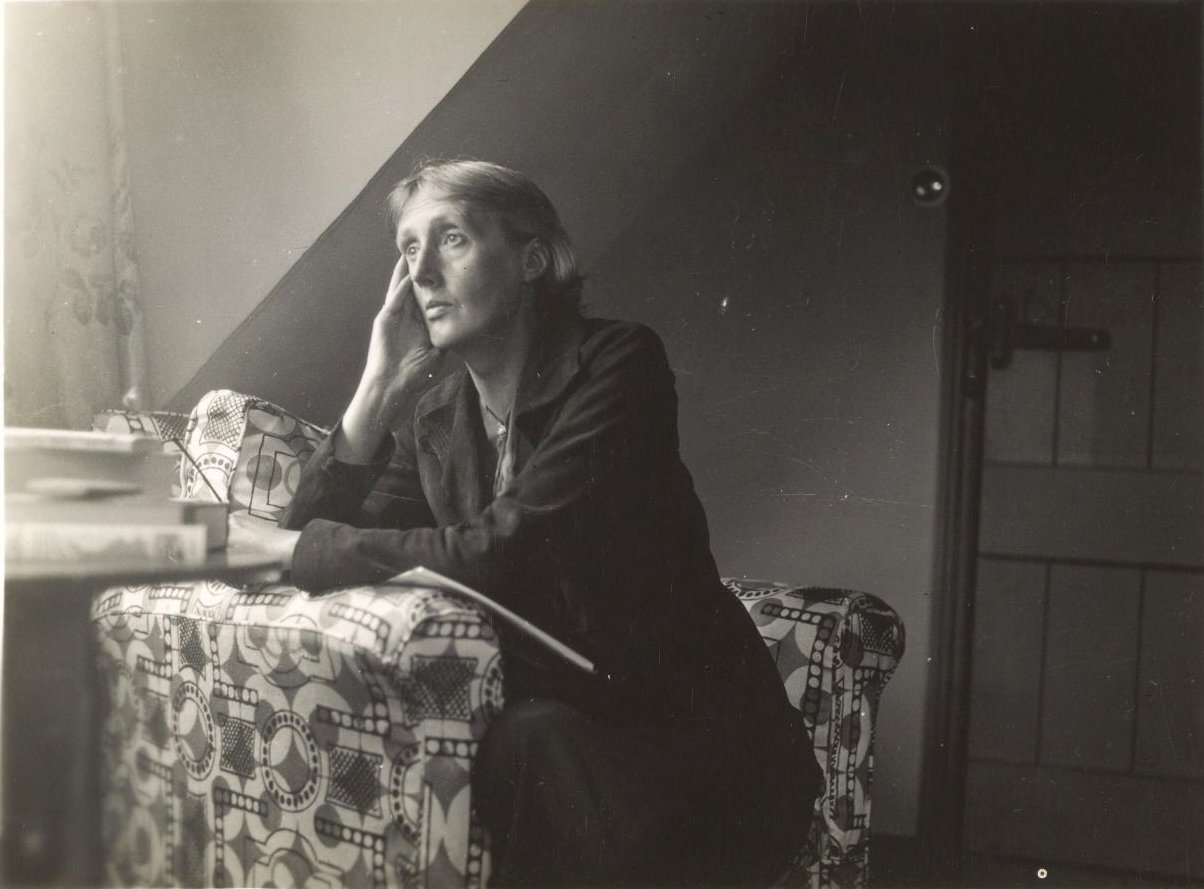

ভার্জিনিয়া উলফ এই না-পাওয়ার কথাই লিখেছিলেন ‘‘A Room of One’s Own’’-এ। তাঁর কাছে ঘর ছিল একই সঙ্গে বাস্তব আর প্রতীকী– একটা জায়গা, যেখানে লেখা সম্ভব হবে, যেখানে নারীর কণ্ঠ স্বাধীনতা খুঁজে পাবে। অথচ তাঁর নিজের জীবনই কেটে গিয়েছে ভাঙাচোরা আশ্রয়ের ভেতর– লন্ডনের ব্লুমসবেরি থেকে সাসেক্সের কটেজ পর্যন্ত। ভার্জিনিয়া উলফের জীবনে প্রতিটি আশ্রয়ই ছিল ভঙ্গুর, ক্ষণস্থায়ী। বাইরের পৃথিবী তাঁকে যেভাবে ভেঙে দিয়েছিল, তেমনই ভিতরেও ছিল অনবরত অস্থিরতা। তাই ‘‘A Room of One’s Own’’ লিখতে বসে তিনি খুঁজছিলেন শুধু এক প্রতীকী আশ্রয় নয়– বরং এক বাস্তব ঘরও, যেখানে তাঁর কলম চলবে, যেখানে ভেঙে পড়া মানে হার নয়। সেই ঘরটিকে তিনি বানালেন শব্দে, কাগজে, কল্পনায়– আর তার ভেতরে জায়গা করে দিলেন সেইসব নারীকে, যাদের ইতিহাসে কোনও নাম নেই, যাদের শ্রম আর স্বপ্ন পুরুষশাসিত আখ্যান গিলে খেয়েছে।

আমরা আজ উলফকে পড়ি– নারীবাদী দার্শনিক হিসেবে, আধুনিকতার নির্মাতা হিসেবে। কিন্তু তার চেয়েও আগে তিনি ছিলেন নিজের ঘর খোঁজা এক নারী, যার দেহে ও মনে জমেছিল ঘরহীনতার গভীর দাগ। হয়তো এ কারণেই তাঁর লেখা আমাদের এত আপন লাগে, বিশেষত আমাদের মতো সমাজে, যেখানে মেয়েদের নিজের জন্য চার দেওয়ালের ঘর এখনও অধরা রয়ে গেছে।

এই লেখাটা লিখতে বসেছি আসলে ভার্জিনিয়ার ব্যাপারে একটা পুরনো খবরের পুনরুত্থানকে ঘিরেই। বহু বছর আগে ইতিহাসবিদ উইলিয়াম ডালরিম্পল প্রথম বলেছিলেন, ভার্জিনিয়া উলফ নাকি আংশিকভাবে বাঙালি– তাঁর মাতৃকুলের শিকড় নাকি এই ভূখণ্ডেই। তাঁর দাবি, উলফের প্রপিতামহী চন্দননগরে জন্মেছিলেন এবং তাঁর বিবাহের নথিও খুঁজে পাওয়া যায়। ডালরিম্পল, এমনকী, এ-ও বলেছিলেন, উলফের চেহারাতেও বাঙালি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট– that is an Indian face– এবং তাঁর রচনার ভিতরেও নাকি বাংলা সাহিত্য জাগরণের ছায়া মিশে আছে। তারপর থেকে মাঝেমধ্যেই এই দাবিটা আবার সামনে আসে– কখনও নতুন কোনও প্রবন্ধে, কখনও সোশ্যাল মিডিয়ার ঝড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে আবার আলোচনায় ফিরেছে, আর সেই পুনরাবৃত্তিই আমাকে টেনে বসিয়েছে এই লেখা লিখতে।

কিন্তু শেষমেশ ভাবি– যে মেয়ে নিজের জন্য ঘর পায়নি, সেই মেয়ের আদি বাড়ি চন্দননগরে ছিল নাকি ব্লুমসবেরিতে– কী আসে যায়? এই খোঁজটাই আসলে আমাদের মতো মেয়েদের জন্য এক ধরনের দাহের মতো। কারণ উত্তরাধিকার নিয়ে প্রশ্ন মানেই বারবার মুখোমুখি হওয়া– আমরা কোথাওই পুরোপুরি স্বাগত নই। আমাদের নাম জমির খতিয়ানেও নেই, পারিবারিক বংশলেখাতেও নেই, প্রায়শই সাহিত্যের পাতাতেও নেই। যেন আমরা যত ঘরেই জন্মাই, সেই ঘর শেষ পর্যন্ত আমাদের নয়– শুধু সাময়িক আশ্রয়।

এই দাবিটা ঘিরে মাথায় ঘুরতে থাকে নানা প্রশ্ন। একদিকে একরকম উত্তেজনা– যেন হঠাৎ করে বাংলার সঙ্গে এমন এক নাম জুড়ে গেল, যাঁকে আমরা এতদিন দূর থেকে পড়েছি, ভেবেছি। আবার অন্যদিকে এক অস্বস্তিও– আমরা কি সত্যিই উলফকে বোঝার জন্য তাঁর শিরায় বাঙালি রক্ত খুঁজে বের করতে চাই? নাকি এর ভেতর লুকিয়ে আছে পুরনো এক আকাঙ্ক্ষা– পশ্চিমের এক বিখ্যাত স্রষ্টাকে টেনে এনে নিজেদের বলে দাবি করার? তবুও এই পুনরাবৃত্তি এক অদ্ভুত জায়গায় আমাকে নিয়ে যায়। কারণ সত্যি হোক বা না হোক, উলফের জীবনের ঘরহীনতার গল্প আর এই ভূখণ্ডের মেয়েদের অভিজ্ঞতা এক জায়গায় এসে মিলে যায়– যেন আমাদের ইতিহাসও তাঁর সঙ্গে কোনও অদৃশ্য সূত্রে বাঁধা।

ডালরিম্পলের দাবিটা যতবার ফিরে আসে, আমি ভাবি– আমরা আসলে এই খবরের কোন অংশটা নিয়ে এত উত্তেজিত হয়ে উঠি বারবার? উলফকে বোঝার জন্য কি তাঁর রক্তের ভূগোল জরুরি, নাকি তাঁর লেখায় ঘুরে বেড়ানো শূন্যতাগুলো? ঘর, উত্তরাধিকার, নাম– এসবের অভাবই তাঁকে নির্মাণ করেছে। আর এই অভাবের রাজনীতি কেবল ইংল্যান্ডের নয়, বাংলারও চেনা ইতিহাস। এখানে ‘পুরুষ’ মানে শুধু পুরুষ নয়– বরং সিস জেন্ডার পুরুষ– জন্মসূত্রে পুরুষ হিসেবে স্বীকৃত, আর সারা জীবন ধরে সেই পরিচয় অক্ষত রাখা পুরুষ। কেবল এই গোষ্ঠীর জন্যই জমি, কাগজপত্র, উত্তরাধিকারের দরজা খোলা। ট্রান্স পুরুষদের জন্য এই বৈধতা নেই। সমাজ তাঁদের পুরুষত্ব মেনে নিতে চায় না, পরিবার উত্তরাধিকারে তাঁদের নাম খোদাই করতে চায় না। মানে, ‘পুরুষ’ পরিচয়টাও শর্তহীন নয়– সেটা কেবল জন্ম থেকে পাওয়া আর সারাজীবন সমাজে স্বীকৃত থাকা পুরুষত্বের ক্ষেত্রেই কার্যকর। তাহলে উলফকে বাংলার সঙ্গে বাঁধার সবচেয়ে সৎ উপায় কি সত্যিই রক্ত খোঁজা? না কি বোঝা– ঘরহীনতার এই অভিজ্ঞতা, এই বহিষ্কার, বাংলার নারীদের, ট্রান্স মানুষদের অ-কুইয়ার মানুষদের জীবনে একইভাবে ছড়িয়ে আছে?

উলফের জীবনে ঘর মানে ছিল এক অনন্ত অনিশ্চয়তা– ব্লুমসবেরি থেকে সাসেক্স, এক আশ্রয় থেকে অন্য আশ্রয়ে, আর তার মাঝখানে ভেঙে টুকরো হয়ে যাওয়া। কিন্তু তাঁর এই ঘরহীনতা কেবল ব্যক্তিগত নয়; বরং সেটাই প্রশ্ন তোলে– কারা ঘরের অধিকারী হয়, আর কারা থেকে যায় দরজার বাইরে। ঘরের প্রশ্নের সঙ্গে জুড়ে আছে কলমের প্রশ্নও। কারা ইতিহাস লেখে, আর কাদের ইতিহাসের প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হয়? নারী, ট্রান্স মানুষ, নন-বাইনারি মানুষ, কুইয়ার মানুষ– প্রত্যেকেই কমবেশি জানে সেই ঘরহীনতার সঙ্গে সঙ্গে কলমহীনতার অভিজ্ঞতাও। যাদের নাম উত্তরাধিকারের কাগজে নেই, তাদের নাম প্রায়শই সাহিত্যের পাতাতেও থাকে না।

আর শুধু পরিবার বা সমাজ নয়– রাষ্ট্রও এই কলমের ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপায়। কে কী বলতে পারবে, কোন কণ্ঠস্বরকে শোনা যাবে আর কোন কণ্ঠস্বরকে মুছে দেওয়া হবে– এই নীরব শাসন প্রতিদিন চলতে থাকে। সরাসরি নিষেধাজ্ঞা না-ও থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেকেই বোঝে কোন সীমার বাইরে লিখলে শাস্তি আসতে পারে। এই অদৃশ্য policing–এর ভেতরেই নির্ধারিত হয় কারা স্বাধীনভাবে লিখতে পারবে, আর কারা কেবল চুপ করে বাঁচবে। তাহলে উলফের– ‘একটি ঘর চাই’– আসলে আরও বিস্তৃত হয়ে ওঠে: শুধু ঘর নয়, সেই ঘরের ভেতর লেখার টেবিলও চাই, যেখানে কলম ধরার অধিকার থাকবে সবার।

ডালরিম্পলের দাবি হয়তো আবারও ঘুরে ফিরে আসবে– উলফ আংশিক বাঙালি কি না, তা নিয়ে আলোচনার ঢেউ উঠবে। কিন্তু আমি ভাবি, তার থেকেও জরুরি প্রশ্নগুলো কে তুলবে? কে বলবে, উত্তরাধিকার কাগজে কেন এত নাম অনুপস্থিত? কে লিখবে সেইসব জীবনের কথা, যাদের ঘর আছে অথচ নেই, যারা আঙিনা পেরলেই অদৃশ্য হয়ে যায়? এটা শুধু শহরের প্রশ্ন নয়– গ্রামেও, জনপদেও, ইটের ঘর বা টিনের চালের ঘরেও একই গল্প। নারী, ট্রান্স মানুষ, নন-বাইনারি মানুষ, কুইয়ার মানুষ– যাদের আশ্রয় বারবার শর্তসাপেক্ষ, যাদের কলম প্রায়শই কেড়ে নেওয়া হয়, তাদের অভিজ্ঞতাই আসলে উলফের উত্তরাধিকারকে জীবিত রাখে।

তাহলে রক্তের সূত্রে তিনি বাঙালি হোন বা না-হোন, আমাদের কাছে তাঁর শিক্ষা অন্য জায়গায়– ঘর মানে শুধু ছাদ নয়, ঘর মানে মর্যাদা; কলম মানে শুধু লেখা নয়, কলম মানে টিকে থাকা।

হয়তো সেই কারণেই তাঁর প্রশ্ন আজও ঝুলে থাকে আমাদের মাথার ওপর–

কাদের ঘর হয়? আর কারা থেকে যায় বাইরে?

A Unit of: Sangbad Pratidin Digital Private Limited. All rights reserved